観葉スタイル・イメージ

サンスベリアは丈夫で育てやすい観葉植物として人気がありますが、植え替えをきっかけに調子を崩してしまうケースも少なくありません。

特にサンスベリアの植え替え失敗について検索をされる方の多くは、株が元気を失ったり、葉に異変が見られたりといったトラブルに直面しているのではないでしょうか。

こうしたトラブルには、植え替えの時期の選び方や土の種類、植える深さ、水やりのタイミングなど、いくつもの要因が関係しています。

また、植え替え後に見られる葉のふにゃふにゃとした変化や株のぐったりとした状態は、目に見えるサインとして植え替えの影響を物語っています。

さらに、株分けや葉挿しといった増やし方にもコツがあり、正しい方法を知らずに行うと結果的に失敗につながることもあります。

この記事では、サンスベリアが枯れる原因は何ですか?という疑問に対する答えをはじめ、冬に植え替えを行うリスク、植え替えで注意すべき深さや水やりの方法など、具体的な失敗例と対策を丁寧に解説していきます。

サンスベリアの健康を保ちながら上手に植え替えを行うために、ぜひ参考にしてみてください。

ポイント

- 植え替えに適した時期と避けるべき季節

- サンスベリアに合った土や植える深さのポイント

- 植え替え後の水やりや管理方法の注意点

- 葉の変化や枯れる原因からわかる失敗の兆候

コンテンツ

サンスベリアの植え替え失敗を防ぐには

観葉スタイル・イメージ

- 植え替えに適した時期を選ぶ理由

- サンスベリアに合う土の特徴とは

- 適切な植え替えの深さと注意点

- 水やりのタイミングで失敗を防ぐ

- 冬に植え替えするときのリスク

植え替えに適した時期を選ぶ理由

観葉スタイル・イメージ

サンスベリアの植え替えは、適切な時期を選ぶことが成功のカギを握ります。なぜなら、植物の生育サイクルに合ったタイミングで行うことで、根や葉にかかる負担を最小限に抑えられるからです。

適切な時期とその理由

サンスベリアの植え替えに最も適しているのは、春から初夏にかけての暖かい季節です。具体的には、4月から6月あたりが理想とされています。

この時期はサンスベリアが成長期に入るタイミングであり、新しい環境にもしっかり適応しやすくなります。

植え替えに適した時期と避けるべき時期の比較

| 時期 | 適・不適 | 理由 |

|---|---|---|

| 春(4〜6月) | ◎ | 成長期で活着しやすい。気温安定、根の活動が活発。 |

| 夏(7〜8月) | △ | 暑すぎると根が弱る。水管理も難しい。 |

| 秋(9〜10月) | △ | 気温が下がり始める時期。回復に時間がかかる。 |

| 冬(11〜3月) | × | 低温で根が活動せず、ダメージが回復しにくい。 |

避けるべき時期とその理由

逆に、冬の寒い時期や真夏の暑すぎる時期に植え替えを行うと、植物がストレスを受けやすくなり、根腐れや枯れの原因になることがあります。

また、気温が安定して20度前後になる時期であれば、根の活性も高まるため、植え替え後の根付きもスムーズになります。

特に冬に成長が止まるサンスベリアにとっては、寒い時期に根をいじられるのは大きなダメージです。植え替え後の水やり管理も気温に大きく左右されるため、温暖な時期であれば根の回復も早くなります。

このように、時期を間違えるだけで植え替えの失敗につながるリスクがあるため、タイミングの見極めは非常に重要です。植え替えを検討する際は、サンスベリアの生育リズムと季節の気温を考慮し、無理のない時期を選ぶようにしましょう。

サンスベリアに合う土の特徴とは

観葉スタイル・イメージ

サンスベリアを元気に育てるためには、植え替え時の「土選び」が非常に重要です。というのも、土の質が根の健康や通気性、排水性に直結するため、適さない土を使うと根腐れや病害の原因になってしまいます。

適した土の条件

サンスベリアに適した土の条件は、大きく分けて「排水性が高いこと」と「通気性があること」の2つです。これにより、根に必要な酸素がしっかり届き、余分な水分が土中に残りづらくなります。

一般的な観葉植物用の土でも使えないことはありませんが、理想は「多肉植物用の土」や「サボテン用の土」のような、水はけのよい軽い土です。

例えば、市販の多肉植物用の培養土には、赤玉土や鹿沼土、軽石などが含まれており、これらが排水性を高めてくれます。自分でブレンドする場合は、赤玉土小粒と腐葉土、軽石をバランスよく混ぜるとよいでしょう。

土の種類とサンスベリアへの適性

| 土の種類 | 特徴 | 適性 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 多肉植物用土 | 排水性・通気性に優れる | ◎ | サンスベリアに最適 |

| サボテン用土 | 排水性重視 | ◎ | 軽石などが多く含まれる |

| 観葉植物用土 | 保水性やや高め | △ | 状況により使用可能 |

| ピートモス中心の土 | 保水性が高い | × | 水が残りやすく根腐れの原因に |

| 古い再利用土 | 通気性・排水性が低下 | × | 団粒構造の崩壊により根の呼吸が妨げられる |

避けるべき土とその理由

一方で、水持ちの良すぎる土、例えばピートモスが多く含まれた保水性重視の土は不向きです。

また、古い土をそのまま使い回すことも避けるべきです。使い古しの土は団粒構造が壊れ、水はけが悪化していることが多く、結果的に根が呼吸できなくなってしまいます。

植え替えのタイミングでは、できるだけ新しい、サンスベリア向きの土に入れ替えることが、健康に育てるためのポイントです。

適切な植え替えの深さと注意点

観葉スタイル・イメージ

サンスベリアの植え替えでは、土の深さの設定を誤ると根腐れや生育不良を引き起こす恐れがあります。そのため、植え替える際には「深く埋めすぎないこと」が非常に重要なポイントです。

サンスベリアはもともと乾燥地帯の植物で、根が浅く広がる性質を持っています。このため、深く植え込むと根が空気を十分に取り込めず、蒸れやすくなります。

特に新芽や若い株の場合は、根の張りが弱いため、深植えによって成長が妨げられるケースもあります。

理想的な植え替えの深さ

理想的な植え替えの深さは、「株元の根が土の表面から少し見えるくらい」が目安です。根を覆う程度で十分であり、株元が完全に埋まってしまうほど深くする必要はありません。

鉢選びと水やりの注意点

また、植え替えの際には鉢の大きさにも注意が必要です。あまりにも大きな鉢に変えてしまうと、土の中に余計な水分が溜まりやすくなり、これが根腐れの原因になります。

さらに、植え替え後にすぐ水を与えるのも避けた方が無難です。傷ついた根に水が触れると、雑菌が入りやすくなるため、少なくとも2~3日は乾燥状態を保ってから水やりを始めるのが安全です。

このように、適切な深さと丁寧な作業を意識することで、サンスベリアの植え替えを失敗せずに行うことが可能になります。見落とされがちなポイントですが、慎重に作業することが植物の健やかな生育につながります。

水やりのタイミングで失敗を防ぐ

観葉スタイル・イメージ

サンスベリアの植え替えで最も多い失敗のひとつが、水やりのタイミングに関するものです。

水を与える時期を間違えると、根が腐ったり、葉がふにゃふにゃになってしまったりと、見た目にも分かる不調が出てきます。植え替え後の水やりは、思っている以上に慎重に行う必要があります。

植え替え直後の管理ポイント

植え替えを行った直後は、土の中で根がまだ十分に機能していない状態です。このタイミングで水をたっぷり与えてしまうと、根が水を吸収できずに傷んでしまい、最悪の場合、腐ってしまう可能性があります。

ですから、植え替え後の最初の水やりは、2~3日間は間をあけて、根の切り口が乾くのを待ってから行うのが基本です。

季節に応じた水やりの工夫

また、水やりの頻度は季節によっても調整する必要があります。例えば、春から秋にかけての生育期であれば、土の表面がしっかり乾いてから水を与えるのが理想です。

乾燥気味を好むサンスベリアにとっては、この「乾いてから」が非常に重要で、常に湿った状態が続くと健康を損ねてしまいます。一方、冬場の休眠期には、水やりの頻度を極端に減らす、もしくはほぼ断つことも選択肢になります。

さらに、植え替え時に新しい土を使っている場合、その土の排水性や保水性によっても水の管理は変わります。

例えば、軽石が多めの多肉植物用の土は水はけがよいため、やや頻度を上げても根腐れのリスクは低いですが、水持ちの良い土を使っているなら、さらに慎重な管理が必要です。

このように、水やりのタイミングは単なる日課ではなく、植え替えの成功を左右する重要な要素です。土の乾き具合や季節、土の種類に応じて柔軟に対応することで、サンスベリアの健康を長く保つことができます。

冬に植え替えするときのリスク

観葉スタイル・イメージ

寒さによるダメージの可能性

サンスベリアを冬に植え替えることは、リスクを伴う行為です。というのも、サンスベリアは寒さに弱い植物であり、冬の低温下では根の活動が鈍くなるため、植え替えによるダメージから回復しづらくなります。

その結果、成長が止まるだけでなく、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。

特に冬場は気温が10度以下になる日も多く、サンスベリアにとっては過酷な環境です。このような環境下で根を切ったり、土を新しくしたりすると、根が傷ついた状態のまま長く回復できず、細菌やカビに感染するリスクも高まります。

暖房の効いた室内であっても、夜間の冷え込みや乾燥した空気が植物に悪影響を及ぼす可能性があります。

冬の植え替え時に起こりやすいリスクと対策

| リスク | 内容 | 対策 |

|---|---|---|

| 根の回復が遅れる | 低温で根の活動が鈍り、傷口の修復が進まない | 作業は暖かい昼間に行い、加温管理を徹底する |

| 細菌・カビの感染リスク上昇 | 傷口が長時間湿ったままになりやすく、感染源になりやすい | 水やりは数日控える |

| 光合成のエネルギー不足 | 日照時間が短く回復に必要な光量が得られない | 明るい場所で管理する |

また、冬は光量も不足しがちで、日照時間が短いため、光合成がうまく行われません。このため、植え替えによってダメージを受けたサンスベリアが体力を回復するためのエネルギーを得ることが難しくなります。

植え替え直後は特に安定した環境が必要になるため、光・温度・湿度のバランスを保つことが難しい冬は、リスクが高い季節といえるのです。

冬に作業する場合の対処法

どうしても冬に植え替えをしなければならない場合は、以下のような工夫が必要です。まず、暖かい日中に作業を行い、作業後は日当たりの良い窓際や温室のような場所で管理します。

さらに、直後の水やりは控え、乾燥気味を保ちつつ、気温が安定するまで様子を見ることが重要です。

このように、冬の植え替えはリスクが高く、できる限り避けるべき作業ですが、やむを得ず行う場合は細心の注意を払いながら環境を整えてあげる必要があります。

適切な準備と管理がなければ、サンスベリアにとって致命的なストレスとなることを理解しておくことが大切です。

サンスベリアの植え替え失敗の原因と対策

観葉スタイル・イメージ

- 株分けのやり方で失敗を避けるコツ

- 葉挿しで起きやすい失敗とは

- サインから分かる植え替えの失敗兆候

- サンスベリアが枯れる原因は何ですか?

- サンスベリアの葉がふにゃふにゃになるのはなぜですか?

株分けのやり方で失敗を避けるコツ

観葉スタイル・イメージ

株分けはサンスベリアの増やし方として定番の方法ですが、手順を間違えると根や株にダメージを与えてしまい、失敗につながることがあります。成功のカギは、株の状態を見極めたうえで、適切な時期と手順で作業を行うことです。

適した時期と準備

まず株分けをするタイミングは、生育期である春から初夏が理想です。この時期であれば、切り分けた株が新しい環境に早く馴染みやすく、根の再生もスムーズに進みます。

逆に、休眠期である冬の株分けはおすすめできません。根の動きが鈍っているため、回復に時間がかかり、場合によってはそのまま枯れてしまうこともあるからです。

安全な作業手順とポイント

株分けの際は、まず鉢から株全体を取り出し、古い土を軽く落としてから、根茎を傷つけないように丁寧に株を分けます。ナイフやハサミを使う場合は、必ず消毒した清潔な器具を使用してください。

雑菌が入り込むと、株の一部が腐ってしまうことがあります。切り分けた部分には、乾燥させる時間を設けるのがポイントです。半日から1日程度、風通しのよい場所で乾かすことで、切り口の傷がふさがりやすくなります。

また、株の大きさにも注意が必要です。小さすぎる株は根張りが弱く、定着までに時間がかかるうえ、水分の吸収がうまくできないこともあります。ある程度しっかりした根と葉を持つ株を選んで分けることが、失敗を防ぐための基本です。

このように、株分けでは焦らず丁寧に作業を行い、株の健康状態を見極めることが成功への近道となります。勢い任せの作業では、かえって元気な株を弱らせてしまうので注意しましょう。

葉挿しで起きやすい失敗とは

観葉スタイル・イメージ

サンスベリアの葉挿しは、手軽に増やせる方法として人気がありますが、意外にも失敗が多い作業です。特に初心者の場合、手順や管理方法を少し誤るだけで、葉が根を出さなかったり腐ってしまったりといったトラブルが起こります。

挿し方のミスによる失敗

葉挿しで起きやすい失敗のひとつが、「上下を逆に挿してしまう」ことです。サンスベリアの葉は見た目が似ているため、切り取った後に上下を間違えて挿してしまうことがあります。

しかし、逆さに挿すと根が出ないどころか、葉が腐ってしまうことがほとんどです。切り取る際には、葉の上下をしっかり覚えておくか、印を付けておくと安心です。

次に多いのが、「すぐに挿してしまう」ミスです。切り口が乾いていないまま土に挿すと、細菌が侵入しやすくなり、葉が腐る原因となります。

切り取った葉は、最低でも1日以上、風通しの良い日陰でしっかり乾燥させてから使いましょう。湿気の多い場所で乾かすのは逆効果なので注意が必要です。

管理不備による腐敗リスク

さらに、葉挿しに使う土の種類や水やりの頻度も、失敗と大きく関係します。水はけの悪い土を使うと、挿し穂が根腐れしやすくなります。

また、根が出ていない段階で頻繁に水を与えると、腐敗を招くリスクが高まります。葉挿しは「乾燥気味」に管理するのが基本で、最初のうちはほとんど水を与えないくらいの感覚がちょうど良いです。

葉挿し失敗の原因と対処法

| 原因 | 起こる問題 | 対処法 |

|---|---|---|

| 上下逆に挿す | 根が出ず葉が腐る | カット時に上下の目印を付ける |

| 切り口が乾かないまま挿す | 雑菌が侵入し腐る | 1〜2日陰干ししてから挿す |

| 通気性の悪い土を使用 | 根腐れ・腐敗が起きやすい | 多肉植物用土など排水性の高い土を使う |

| 水を与えすぎる | 根が出る前に腐ってしまう | 発根まではほとんど水を与えない |

このように、葉挿しはシンプルに見えて、細かな管理が必要な作業です。挿し方、乾燥の工程、土の選び方など、ひとつひとつのステップを丁寧に行うことで、成功率を高めることができます。

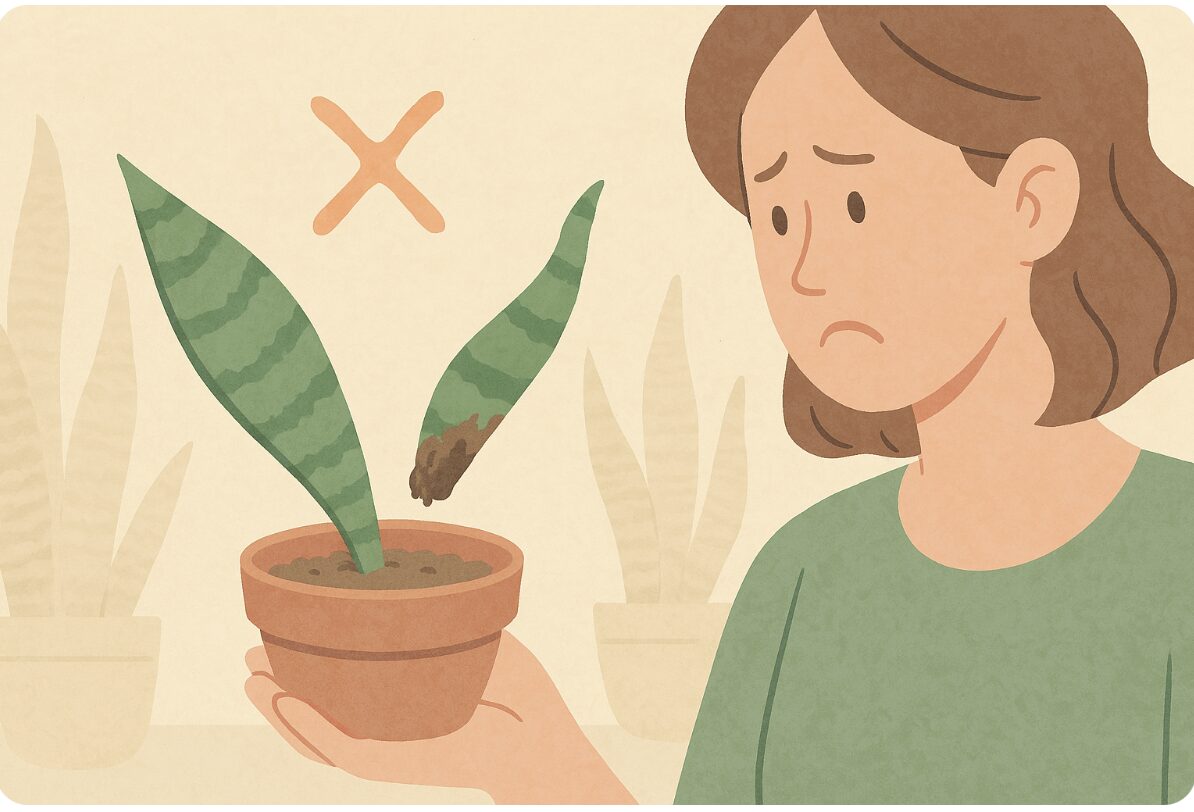

サインから分かる植え替えの失敗兆候

観葉スタイル・イメージ

サンスベリアの植え替えに失敗した場合、その兆候は株の見た目や状態に明確に表れてきます。こうしたサインを見逃さず、早めに対処することで、ダメージの拡大を防ぐことができます。大切なのは、「なんとなく元気がない」状態を見過ごさないことです。

よくある見た目のサイン

まず最初に気付きやすいサインが、「葉がふにゃふにゃする」「倒れやすくなる」といった変化です。これは根がうまく水分を吸収できていないことが原因であることが多く、根腐れや過湿によるトラブルの可能性が高いです。

また、葉の色が黄色く変色したり、黒ずみが見られたりする場合も、根の状態が悪化しているサインといえます。

根と成長の異常を見極める

さらに、植え替え直後に成長が止まったり、葉のハリがなくなったりするのも注意すべきポイントです。こうした変化は、植え替えの時期が不適切だった、もしくは根を傷つけすぎたことが原因となっている可能性があります。

特に冬場に作業した場合、気温が低すぎて根の活動がほぼ止まり、そこからの回復が遅れてしまうことがあります。

また、植え替えから数週間が経っても新芽が出てこない場合は、根が活着していないことが疑われます。この場合、根が土に馴染んでいない、あるいは根腐れが進行している可能性があります。土の湿り具合や鉢の排水性も確認してみるとよいでしょう。

こうした兆候を見逃さず、こまめに様子を観察することが、植え替え後のトラブルを最小限に抑えるポイントです。異常に気づいたら早めに土の見直しや水やりの調整を行い、必要であれば再度の植え替えも視野に入れるとよいでしょう。

サンスベリアが枯れる原因は何ですか?

観葉スタイル・イメージ

サンスベリアが枯れる原因は、主に栽培環境や管理方法のミスに起因します。

見た目が丈夫で管理も簡単と思われがちですが、いくつかのポイントを外すとあっという間に弱ってしまうことがあります。ここでは、枯れる主な要因について詳しく解説します。

管理ミスによるダメージ

最も多い原因のひとつが「水の与えすぎ」です。サンスベリアは多肉植物の一種であり、葉に水分をため込む性質があります。

そのため、頻繁な水やりは根腐れを引き起こしやすく、結果として株全体が枯れてしまうことになります。特に、気温が低くなる冬場は水分の蒸発が遅くなるため、土の中に水分が残りやすく注意が必要です。

次に挙げられるのが「日照不足」です。サンスベリアはもともと光を好む植物で、日光が足りないと光合成がうまくできず、生育が鈍くなります。

そのまま放置すると葉の色が薄くなり、やがて株全体が弱っていきます。屋内で育てている場合は、レースカーテン越しの明るい窓辺など、日当たりの良い場所に置くことが理想的です。

環境要因と対策

また、「風通しの悪さ」や「極端な寒さ」も見逃せない要因です。空気がこもる環境ではカビや病害虫が発生しやすくなり、根や葉が傷んでしまうことがあります。

さらに、サンスベリアは寒さに弱く、10℃を下回るとダメージを受けやすくなるため、冬は室温管理にも気を配りましょう。

そしてもう一つは、「鉢や土の不適切さ」です。排水性の悪い土や、鉢底に穴のない容器では、水がうまく抜けず根腐れを招くことがあります。必ず通気性・排水性の良い鉢とサボテン・多肉植物用の土を選ぶと安心です。

このように、サンスベリアが枯れる背景にはさまざまな要因があります。見た目の変化にいち早く気づき、適切な管理を心がけることで、健康な状態を長く維持することができるでしょう。

サンスベリアの葉がふにゃふにゃになるのはなぜですか?

観葉スタイル・イメージ

サンスベリアの葉がふにゃふにゃと柔らかくなる現象は、植物が健康を損なっているサインです。

この変化は見逃されがちですが、実は水分バランスや根の状態に深く関わっています。原因を理解して適切な対処をすれば、元の元気な姿を取り戻すことも可能です。

主な原因とメカニズム

最も多い原因は「過剰な水やりによる根腐れ」です。サンスベリアは乾燥に強く、水分を溜めて生きる植物です。そのため、土が湿った状態が続くと根が呼吸できずに腐ってしまい、葉に水分が行き渡らなくなります。

その結果として、葉の細胞が壊れて柔らかくなってしまうのです。ふにゃふにゃの葉の付け根が黒ずんでいる場合は、根腐れが進行している可能性が高く、早急な処置が必要です。

一方で、「水不足」によって葉がしおれるケースもあります。水やりの頻度が少なすぎると、葉の中の水分が不足し、ハリが失われてしまいます。

ただし、こちらは根の状態が健全であれば、水やりを見直すことで回復しやすいです。表面の乾き具合だけでなく、鉢の中の土の様子を確認することが重要です。

また、「低温障害」も葉の柔らかさに影響します。サンスベリアは寒さに弱く、気温が10℃を下回ると細胞が傷つきやすくなります。

寒い場所に長時間置いた結果、葉の組織が破壊され、柔らかくなってしまうことがあります。冬場は窓際や玄関など、冷え込む場所を避けて管理することが大切です。

その他の要因と確認ポイント

さらに、「直射日光による葉焼け」や「病気による組織の変性」が原因となることもあります。いずれにしても、葉がふにゃふにゃしてきた時点で何らかの異常が起きていると考えるべきです。

このように、葉の柔らかさはサンスベリアが出すSOSとも言えるサインです。単なる見た目の問題と捉えず、根や水分管理の見直しを早めに行うことが、植物の健康を守る第一歩となります。

サンスベリアの植え替え失敗を防ぐためのポイント総括

この記事をまとめます

- 植え替えは春から初夏の暖かい時期に行うべき

- 冬の植え替えは根が活動しないためリスクが高い

- サンスベリアには排水性と通気性に優れた土が適している

- ピートモスなど保水性が高すぎる土は根腐れの原因となる

- 植え替えの深さは株元が少し見える程度が望ましい

- 鉢を大きくしすぎると過湿状態になりやすい

- 植え替え直後は2〜3日水を控えて根を乾燥させる

- 水やりは土が乾いてから与えるのが基本

- 冬は水やりを極力控え、休眠期に合わせた管理を行う

- 株分けは生育期に行い、切り口は乾燥させてから植える

- 小さすぎる株の分割は根付きにくいため避ける

- 葉挿しは上下を間違えないように管理する必要がある

- 切り取った葉は乾かしてから挿さないと腐るリスクがある

- 葉がふにゃふにゃするのは根腐れや水の過不足が原因

- 成長停止や葉の変色は植え替え失敗のサインである