観葉スタイル・イメージ

大切に育てているパキラが、いつの間にかひょろひょろと間延びした姿になっていませんか?それはパキラが徒長しているサインかもしれません。「買った時はあんなに元気だったのに」と不安になりますよね。

パキラの徒長とは?という基本的な疑問から、ご自宅のパキラが徒長しているかどうかの見分け方、そしてその主な原因まで、気になっている方も多いでしょう。

もしパキラが徒長したらそのままにしておくとどうなるのか、その答えは残念ながら「良くない」です。見た目の問題だけでなく、株全体の活力が失われ、最悪の場合、気づかぬうちに土の中で根腐れが進行している危険性もあります。ですが、正しい知識があれば大丈夫です。

この記事では、徒長してしまったパキラを復活させるための正しい剪定や切り戻しの方法を、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。

さらに、剪定した枝を活用した挿し木の手順や、将来的にパキラの幹を太くするための管理方法についても詳しくご紹介します。この記事を読めば、あなたのパキラを再び元気で美しい姿に戻す手助けとなるはずです。

ポイント

- パキラが徒長する具体的な原因と見分け方

- 徒長を放置した場合のリスクと根腐れとの関係

- 徒長したパキラを仕立て直す剪定と切り戻しの正しい手順

- 剪定した枝を使った挿し木の方法と、幹を太くする育て方のコツ

コンテンツ

パキラが徒長する原因と見分け方

参考

- パキラの徒長とは?

- 徒長しているかどうかの見分け方は?

- パキラがひょろひょろになる原因

- パキラが徒長したらそのままにしておくとどうなる?

- 徒長と根腐れの関係性とは?

パキラの徒長とは?

観葉スタイル・イメージ

パキラの「徒長(とちょう)」とは、植物が日光を求めて茎や枝が異常に間延びしてしまう現象を指します。パキラは本来、中南米の熱帯地域に自生し、太陽の光を浴びて力強く育つ植物です。

しかし、環境への順応性が高く、暗い場所でもある程度耐えることができる「耐陰性(たいいんせい)」も持ち合わせているため、室内向けの観葉植物として非常に人気があります。

ここに、多くの初心者が陥りがちな「落とし穴」があります。「耐陰性がある」という言葉は、「暗い場所でも健康に育つ」という意味ではなく、「暗い場所でも(一時的に)枯れにくい」という、あくまで"耐える"力があることを示しているに過ぎません。

室内でも慢性的な日光不足が続くと、パキラは生命を維持するために必死に光を探し始めます。その結果、限られたエネルギーを使って、葉や茎を光源(窓など)に向かって不自然に長く、細く伸ばしてしまうのです。

この状態は、決して「順調に成長している」わけではなく、パキラが「今の環境は暗すぎる!光をください!」と発している決死のSOSサインに他なりません。

ポイント

植物が暗い場所に置かれると、「オーキシン」という成長を促進する植物ホルモンの働きが活発になります。このホルモンは、茎の細胞分裂を促し、光を求めて上へ上へと異常に伸長させる役割を持っています。

逆に、十分な光が当たると、このオーキシンの働きは抑制され、茎は太く、節間が詰まったがっしりとした姿に育ちます。

つまり、徒長は「光が足りないから、早く光のある場所までたどり着こう」とする、植物の生き残りをかけたサバイバル戦略なのです。しかし、室内ではどれだけ伸びても十分な光にたどり着けないため、エネルギーを無駄遣いして弱っていくだけの結果となります。

徒長してしまった部分は、見た目がひょろひょろと弱々しくなるだけではありません。急いで作られた細胞は、壁が薄く非常に軟弱です。

その結果、新しく出た葉の重みすら支えきれずに垂れ下がったり、風通しが悪くなってカイガラムシやハダニといった害虫の格好の住処になったりします。また、軟弱な組織は病気にもかかりやすくなり、株全体の健康バランスを大きく崩す深刻な原因となります。

徒長したパキラは、例えるなら「栄養不足なのに背丈だけが無理に伸びてしまった状態」です。体力(抵抗力)が著しく低下しているため、このまま放置しても決して元の丈夫な姿には戻れません。

徒長しているかどうかの見分け方は?

ご自宅のパキラが徒長しているかどうかは、いくつかの特徴的なサインで簡単に見分けることができます。健康な状態と見比べて、以下の項目に当てはまるかチェックしてみましょう。

パキラ徒長のセルフチェックリスト

- 節と節の間隔が不自然に長い

- 葉の色が薄く、ハリがない

- 幹や茎が細く、自立できない

1.節と節の間隔が長い(節間が間延びしている)

最も分かりやすいサインが、茎の「節(ふし)」と「節」の間隔です。節とは、葉っぱが生えている付け根や、過去に葉が落ちた跡の少し膨らんだ部分を指します。

健康なパキラは節間がキュッと詰まっており、葉が密生してがっしりとした印象を与えます。一方、徒長したパキラは、次の葉が出るまでの茎(節間)が不自然に長く、間延びしただらしない見た目になります。

2.葉の色が薄く、葉が小さい

日光不足は、植物がエネルギーを生み出す「光合成」の効率を著しく低下させます。光合成が不足すると、葉の緑色の素である葉緑素(クロロフィル)が十分に作られません。その結果、葉の色が健康な濃い緑色ではなく、黄緑色や薄い緑色になりがちです。

また、株全体に十分な栄養(エネルギー)が行き渡らないため、新しく展開する葉が本来の大きさよりも小さくなったり、葉にハリやツヤがなくなったりする傾向があります。

3.幹や茎が細く、全体的に弱々しい

日光を十分に浴びてしっかり光合成ができているパキラは、幹や茎を太く丈夫に育てるためのエネルギーも作れます。しかし、徒長している場合は、高さだけを稼ごうとするため、幹や茎を太くするためのエネルギーが回されません。

結果として、細くて弱々しく、新しく出た葉の重みですら支えきれずに垂れ下がってしまうような、ひょろひょろとした姿になります。

購入時の状態と比較しましょう:園芸店で販売されているパキラは、最適な環境で管理されています。

購入したばかりの頃の元気な姿と比べて、「明らかに形が変わってしまった」「間延びしてバランスが悪くなった」と感じる場合は、ほぼ間違いなくご自宅の環境で徒長が始まっています。

パキラがひょろひょろになる原因

パキラが徒長してしまう原因は、単一ではなく複数の要因が絡み合っていることが多いです。最も大きな原因は日照不足ですが、水やりや肥料、風通しといった他の管理方法が、徒長をさらに助長している可能性もあります。

最大の原因は「日照不足」

徒長の最大の原因は、圧倒的な日光不足です。前述の通り、パキラは暗い場所では光を求めて茎を異常に伸ばします。

「室内でも育てられる観葉植物だから」と、窓から遠い部屋の奥、照明の当たらない廊下、日中のほとんどが暗い北向きの玄関などに長期間置いていると、ほぼ確実に徒長が始まります。

パキラが健康に育つために好むのは、レースのカーテン越しのような「明るい日陰」です。直射日光は葉焼けの原因になるため避けるべきですが、日中の「明るさ」は必須です。

園芸店でよく聞く「耐陰性がある」という言葉は、あくまで「暗くても(一時的に)枯れにくい」という意味です。「暗い場所で健康に育つ」という意味では決してありません。この違いを理解することが、徒長を防ぐ第一歩です。

「水のやりすぎ」も一因に

土が常にジメジメと湿っている状態だと、根が水分を過剰に吸収し、植物の細胞が水ぶくれのように膨張しやすくなります。この状態で日照不足が重なると、細胞が引き締まらず、間延びした軟弱な茎になりやすくなります。

パキラは幹にある程度水を蓄えられるため、乾燥には比較的強い植物です。水やりは「土の表面が乾いてから数日後、鉢の中までしっかり乾いたのを確認してからたっぷり」というメリハリが基本です。

「肥料(窒素)の過多」

植物の成長には肥料が必要ですが、肥料の三大要素である窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)にはそれぞれ役割があります。特に「窒素(N)」は葉や茎を成長させる(葉肥え)役割が強い成分です。

日照不足で光合成がろくにできていない環境で、この窒素成分が多すぎる肥料を与え続けるとどうなるでしょう。光合成が追いつかないのに茎ばかりが無理に伸びるという、最悪のアンバランス状態に陥り、徒長を激しく悪化させることがあります。(参考:Plantia by HYPONeX「肥料に欠かせない三大要素」)

良かれと思ってやったことが逆効果に:「元気がないから」と暗い場所で肥料(特に液体肥料)を与える行為は、弱った株に鞭を打つようなものです。肥料は、あくまで十分な光がある環境で、成長期に与えるものです。

「風通しの悪さ」

植物は、適度な風(空気の揺れ)を感じることで、自らの体を支えるために幹や茎を太く丈夫にしようとする性質があります。窓を閉め切った無風の室内では、植物が刺激を受けないため、ひょろひょろと軟弱に育ちやすくなります。

定期的な換気や、サーキュレーターで部屋の空気を優しく循環させることも、徒長を抑制し、がっしりした株を育てる上で重要です。

パキラが徒長したらそのままにしておくとどうなる?

「ひょろひょろしているけれど、まだ枯れてはいないから」と徒長したパキラをそのまま放置すると、見た目の問題以外にも、植物の健康にとってさまざまなデメリットが生じます。

結論から言うと、一度徒長した部分を放置しても、自然に元の太く短い姿に戻ることは絶対にありません。それどころか、株全体の状況は悪化する一方です。

徒長を放置する主なリスク

- 株全体の体力低下:光合成不足が慢性化し、エネルギーを生み出せない虚弱体質になります。

- 病害虫の温床になる:軟弱な組織は害虫(カイガラムシ、ハダニ、アブラムシなど)にとって格好の餌食です。また、葉が茂りすぎて風通しが悪くなり、病気が発生しやすくなります。

- 転倒のリスク:茎が細いまま上部だけが重くなり、バランスを崩して鉢ごと倒れやすくなります。

- 美観の著しい低下:インテリアとしての価値が下がり、見るたびにストレスを感じる原因にもなり得ます。

徒長した部分は、いわば「栄養失調」のまま無理に成長した部分です。細胞壁が薄く非常に軟弱なため、少しの環境変化(急な乾燥や冬の寒さ)でも大きなダメージを受けやすくなります。放置することは、パキラの寿命を縮めることに直結します。

徒長と根腐れの関係性とは?

観葉スタイル・イメージ

「徒長(日照不足)」と「根腐れ(水のやりすぎ)」は、観葉植物を枯らしてしまう原因のワースト2です。多くの初心者が「徒長は光の問題」「根腐れは水の問題」と、これらを別々のトラブルとして捉えがちですが、実際にはこの2つは密接に、そして恐ろしく強く関係しています。

むしろ、これらは「最悪のパートナー」であり、徒長を引き起こす最大の原因である「日照不足」の環境こそが、同時に「根腐れ」を誘発する引き金(トリガー)になるのです。

この負の連鎖がどのようにして起こるのか、植物の生理的な仕組みから理解することが非常に重要です。

健康なパキラの仕組み

まず、健康なパキラは以下の活動を絶えず行っています。

- 葉(光合成・蒸散):葉は日光を浴びて「光合成」を行い、エネルギーを作ります。同時に、葉の裏にある「気孔」という小さな穴から水分を放出(=蒸散)します。この蒸散こそが、根から新しい水を吸い上げるための強力なポンプの役割を果たしています。

- 根(吸水・呼吸):根は水分や養分を吸い上げると同時に、土の粒子間にある酸素を使って「呼吸」しています。根も生きているため、酸素がなければ窒息してしまいます。

徒長と根腐れが同時に起こる「負のサイクル」

では、パキラが日照不足の場所に置かれるとどうなるでしょうか。このサイクルを理解すれば、なぜ徒長と根腐れがセットで起こりやすいのかが明確になります。

| ステップ | 場所 | 植物・土の状態 |

|---|---|---|

| 1.光合成の停止 | 葉(地上部) | 暗い場所に置かれ、光合成ができなくなります。エネルギー生産がストップします。 |

| 2.蒸散の停止 | 葉(地上部) | 光合成をしないため、気孔を開く必要がなくなり、蒸散(水を吸い上げるポンプ機能)もストップします。 |

| 3.吸水の停止 | 根(地下部) | 葉からのポンプが止まったため、根は新しい水を吸い上げる必要がなくなり、吸水活動をほぼ停止します。 |

| 4.土の過湿 | 土壌 | 植物が水を吸わないにもかかわらず、いつも通り水やりをすることで、土は常にジメジメした状態になります。 |

| 5.根の酸欠 | 根(地下部) | 土の粒子間の隙間が水で完全に埋め尽くされ、根が呼吸するための酸素が土壌から奪われます。(参考:タキイ種苗「根腐れ」) |

| 6.根腐れ発生 | 根(地下部) | 酸素不足で窒息した根は機能を失い、死んでしまいます。その死んだ組織から雑菌が繁殖し、腐敗が始まります。これが「根腐れ」です。 |

このように、「暗い場所に置いたまま、土が乾いていないのに水やりを続ける」という行為は、地上部で「徒長」を進行させながら、同時に地下部で「根腐れ」を誘発する、植物にとって最悪の管理方法なのです。

根腐れのサインを見逃さないで!

根腐れは土の中で静かに進行するため、気づきにくいのが厄介な点です。以下のサインが見られたら要注意です。

初期症状

- 土の乾きが以前と比べて極端に遅くなった。

- 土の表面に白いカビが生えたり、コバエが湧きやすくなったりした。

- 土からキノコやカビのような、腐敗した酸っぱい臭いがする。

末期症状

- 葉が黄色くなったり、新芽が黒ずんで落ちたりする。

- パキラの幹を触ると、張り(硬さ)がなく、ブヨブヨと柔らかい感触がする。

幹がブヨブヨと柔らかくなっている場合、腐敗が幹の中心部まで進行している証拠です。残念ながら、その状態からの完全な復活は非常に困難になります。

パキラが徒長した時の対処法と育て方

参考

- 徒長したパキラの剪定時期

- 失敗しない切り戻しのコツ

- 剪定で理想の樹形に整える

- 切った枝は挿し木で増やせる

- パキラの幹を太くする方法

徒長したパキラの剪定時期

観葉スタイル・イメージ

一度ひょろひょろに徒長してしまった茎は、残念ながら元の太く短い姿には戻りません。徒長したパキラをリセットし、再び元気でがっしりとした姿に仕立て直す唯一にして最強の方法が「剪定(せんてい)」です。

ただし、剪定は植物にとって体力を消耗する大手術のようなものです。そのため、必ずパキラの体力が最も充実している「成長期」に行う必要があります。日本の気候では、気温が十分に上がり、植物が活発に成長を始める時期が最適です。

剪定の最適時期:5月〜7月頃:この時期は気温が安定して20℃以上を保ち、パキラが最も活発に成長する季節です。

梅雨の時期は湿度も高いため、剪定でバッサリと枝を切り落としても、すぐに新しい芽(新芽)が吹きやすく、株の回復が非常に早いというメリットがあります。初心者の方でも失敗が少ない、ベストシーズンです。

逆に、冬(11月〜3月頃)はパキラの「休眠期」にあたるため、剪定は絶対に避けてください。

気温が15℃を下回るとパキラの成長はほぼ止まります。この時期に剪定すると、体力を消耗するだけで新芽を出す力が残っておらず、切り口から枯れ込んだり、最悪の場合は株全体が枯死したりするリスクが非常に高くなります。

剪定を避けるべき時期とタイミング

- 冬場(最低気温が15℃以下):株が休眠しており、回復する体力がないため。

- 真夏(猛暑日が続く時期):酷暑は植物にとってもストレスです。切り口が乾燥しすぎたり、雑菌が繁殖しやすくなったりするため、できれば避けます。

- 植え替えと同時:根を整理する「植え替え」と、地上部を切る「剪定」を同時に行うと、株への負担が極端に大きくなります。どちらかを行う場合は、最低でも2〜3週間は間隔を空けてください。

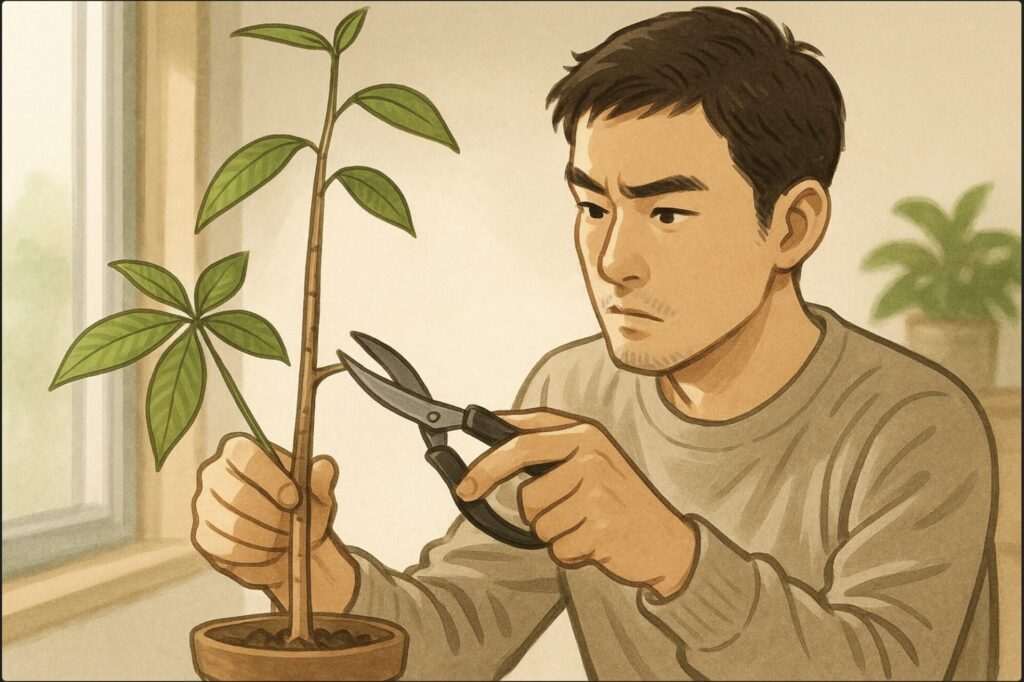

失敗しない切り戻しのコツ

観葉スタイル・イメージ

徒長した枝を途中で切って、新しい芽の成長を促す作業を「切り戻し」と呼びます。この作業でどこを切るかによって、その後の樹形(木の形)が大きく変わるため、非常に重要なポイントです。

失敗しないための最大のコツは、パキラの「成長点」を意識して切ることです。

成長点とは?

成長点とは、幹や枝の表面にある、少しポコッと膨らんだ節のような部分です。よく観察すると、葉が落ちた跡がV字やU字のようになっており、その少し上に新しい芽(休眠芽)が隠れています。パキラは、剪定されるとこの成長点から新しい枝葉を伸ばします。

ツルツルした幹の途中(節と節の間)を切っても、そこから新芽は出てきません。必ずこの「節」があることを確認してください。ここが新芽のスタート地点になります。

切る場所と道具

切る場所は、残したい成長点(節)の「約1〜2cm上」です。成長点のギリギリで切ってしまうと、新芽まで傷つけてしまう可能性があります。逆に、節から離れすぎた場所で切ると、残った部分が中途半端に枯れ込んでいき、見栄えが悪くなるため、適度な位置でカットします。

道具は、必ず清潔で切れ味の良い剪定バサミを使用してください。汚れたハサミや切れ味の悪いハサミを使うと、切り口の細胞が潰れてしまい、雑菌が入り込んで枯れ込む原因になります。使用前にはアルコールで拭いたり、火で軽く炙ったりして消毒するのが理想です。

切り口のケアについて:太い幹を切った場合、切り口から雑菌が入るのを防ぐために「癒合剤(ゆごうざい)」を塗ることが推奨される場合があります。例えば、KINCHO園芸の「トップジンMペースト」などは代表的な殺菌癒合剤です。

ただし、室内管理で風通しが良ければ、すぐに乾くため必須ではありません。

剪定で理想の樹形に整える

徒長がひどい場合や、長年育てて形が乱れてしまった場合は、思い切って大胆に剪定することで、数ヶ月後にはがっしりとしたコンパクトな樹形に生まれ変わらせることができます。

思い切って「丸坊主」にする

もし全ての枝がひょろひょろと伸びてしまっているなら、葉をすべて切り落とし、太い幹だけにする「丸坊主」という方法も有効です。パキラは非常に生命力が強いため、前述の「成長点」さえ幹に残っていれば、そこから新しい芽が一斉に吹いてきます。

丸坊主にする際は、全体のバランスを見ながら、幹をどの高さで切りそろえるか(例:鉢の上から30cmの高さで全て切るなど)をイメージしてカットするのがコツです。最初は勇気がいりますが、リセット方法としては最も効果的です。

剪定後の管理方法(重要)

剪定後は、植物も体力を消耗しています。特に、葉がなくなったことで、それまでの管理方法とは大きく変える必要があります。ここで失敗すると回復できないため注意してください。

- 置き場所:直射日光の当たらない、明るい日陰で管理します。新芽が動き出すまでは安静にさせます。

- 水やり:これが最も重要です。葉がなくなったことで、植物が水を吸う量(蒸散量)が激減します。今までと同じペースで水やりをすると、100%根腐れします。土が完全に乾いてから、さらに数日〜1週間待つくらい、極端に乾燥気味に管理するのが成功のコツです。

- 肥料:絶対に与えません。新芽がしっかり展開し、成長が安定してきてから(剪定から1〜2ヶ月後目安)与え始めます。

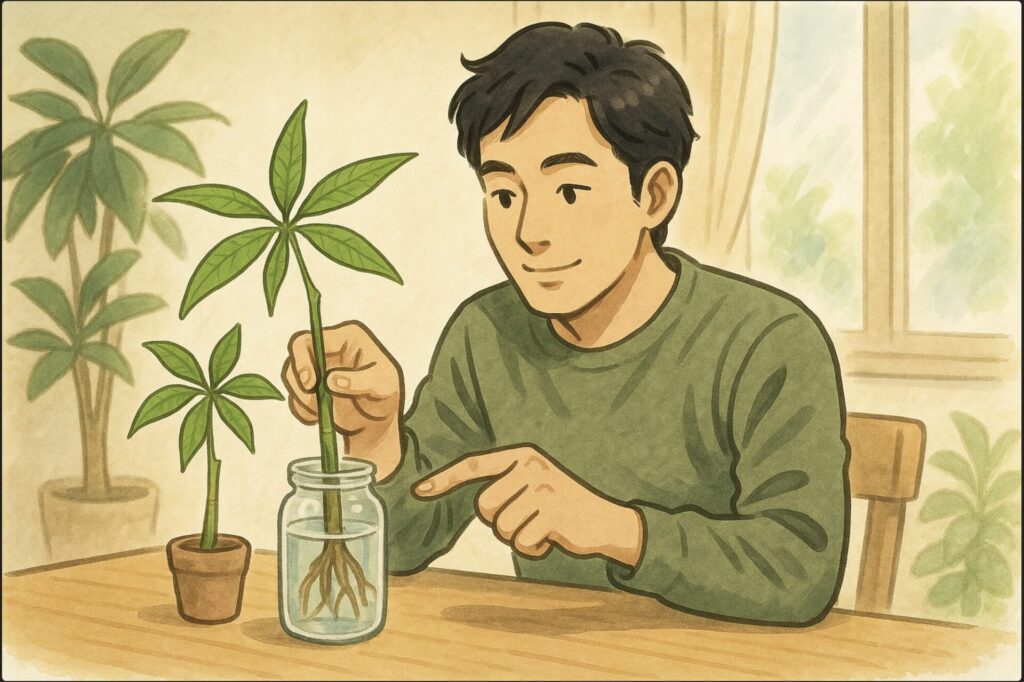

切った枝は挿し木で増やせる

観葉スタイル・イメージ

剪定で切り落とした枝が元気であれば、それを「挿し穂(さしほ)」として使い、新しい株を増やす「挿し木」に挑戦できます。徒長した先端の弱い部分ではなく、ある程度しっかりした途中の幹の部分を使うのが成功のコツです。

挿し木も、剪定と同じく5月〜7月の成長期に行うのが最適です。

挿し木の手順

- 挿し穂の準備:切り落とした枝を、10〜15cm程度の長さ(節が2〜3箇所含まれるのが理想)にカットします。このとき、先端の葉を2〜3枚だけ残し、他の葉はすべて切り落とします。残した葉も、蒸散を防ぐためにハサミで半分ほどの大きさにカットしておきます。切り口はカッターなどで斜めに鋭く切り直します。

- 水に挿す(水挿し):コップや瓶に水を入れ、挿し穂の切り口を数時間浸けます(水揚げ)。その後、そのまま水耕栽培のように管理し、2〜3週間ほどで根が出てくるのを待つ「水挿し」という方法が、初心者には最も簡単で目に見えて分かりやすいです。水は雑菌が湧かないよう、できれば毎日取り替えます。

- 土に挿す(土挿し):水揚げした後、清潔な挿し木用の土(赤玉土や鹿沼土、バーミキュライトなど肥料分のない土)に挿す方法もあります。土に挿した後は、根が出るまで土が乾かないように管理し、直射日光の当たらない明るい日陰に置きます。

水挿しvs土挿しメリット・デメリット

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 水挿し | ・発根が目で見て確認できる・清潔で管理が簡単・失敗が少ない | ・水で出た根は土に適応しにくい場合がある・水が腐りやすい |

| 土挿し | ・発根後そのまま育てられる・土に適応した強い根が出やすい | ・発根したか分かりにくい・水の管理がシビア(乾燥NG・過湿NG) |

発根促進剤(メネデールなど)を水に薄めて使うと、成功率が格段に上がります。水挿しで根が5〜10cmほどに十分に伸びたら、観葉植物用の土に優しく植え替えてください。

パキラの幹を太くする方法

観葉スタイル・イメージ

徒長をリセットするために剪定を行いますが、「幹自体を太く、丈夫にしたい」という場合は、剪定とは別の長期的な管理が必要になります。

特に、100円ショップなどで売られている細いパキラ(これらは種から育てた「実生」ではなく、枝を切って発根させた「挿し木」の株)は、性質上、根元がぷっくりと太ることはありませんが、幹自体をがっしりさせることは可能です。

幹を太くするためには、植物の「光合成」を最大化し、体を支えるための「刺激」を与える環境が必要です。

幹を太くする3つの重要ポイント

- とにかく日光に当てる(最重要):最も重要なのが日光です。幹を太くするには、葉をたくさん茂らせて光合成を最大限に行い、エネルギー(糖)を大量に作る必要があります。ただし、室内育ちの株をいきなり直射日光に当てると「葉焼け」を起こします。春や秋に、まずは日陰から始め、徐々に午前中の柔らかい光に当てるなど、最低でも2週間はかけてゆっくりと「慣らす」作業が必要です。

- 適度な風に当てる:屋外で適度な風に当たることで、植物は「倒れないようにしなきゃ」と反応し、自らを支えるために幹を丈夫に(太く)しようとします。室内管理の場合は、サーキュレーターや扇風機の風を直接当て続けるのではなく、部屋の空気を循環させるように優しく当てるのも効果的です。

- 適切な植え替えと施肥:根が鉢の中でいっぱい(根詰まり)になると、それ以上成長ができません。1〜2年に一度、成長期に一回り大きな鉢に植え替え、根が伸びるスペースを確保します。そして、十分な光と水がある環境で、成長期に適切な肥料(緩効性固形肥料など)を与えることで、幹が太るためのエネルギーを供給します。

剪定と幹の肥大のジレンマ:幹を太くするには、葉をたくさん茂らせて光合成を活発にする必要があります。そのため、「幹を太くする」という目的だけを考えるなら、葉を切り落とす「剪定」は一時的に逆効果になります。

ただし、徒長した株は、そもそも健康に光合成ができていません。まずは剪定で不要な部分をリセットして健康な新芽を出させ、その新芽を大切に育てながら日光と風に当てて丈夫に(太く)育てる、という順序が現実的です。

パキラの徒長を防ぐ育て方のポイント

この記事のまとめとして、パキラの徒長を防ぎ、元気に育てるための重要なポイントをリストアップします。これらの基本を守ることが、美しいパキラを長く楽しむ一番の近道です。

チェックリスト

- パキラの徒長とは日光不足による「間延び」のサイン

- 徒長の見分け方は「節間の長さ」「葉の色の薄さ」「幹の細さ」

- 徒長の最大の原因は圧倒的な日照不足

- 水のやりすぎ、肥料(窒素)過多、風通しの悪さも徒長を助長する

- 徒長を放置すると株が弱り、病害虫の原因や根腐れにつながる

- 徒長と根腐れは「日照不足」と「過湿」によって同時に進行しやすい

- 暗い場所での水やりは徒長と根腐れを招く最も危険な行為

- 一度徒長した部分は剪定でしか元に戻せない

- 剪定の最適時期は成長が活発な5月〜7月

- 休眠期である冬の剪定は枯れるリスクがあるため絶対に避ける

- 剪定は新芽の元となる「成長点(節)」の1〜2cm上で切る

- 思い切って丸坊主に剪定してもパキラは復活できる

- 剪定後は葉が減るため、水やりを極端に控え乾燥気味に管理する

- 剪定した枝は挿し木(水挿しや土挿し)で増やすことが可能

- 幹を太くするには十分な「日光」と「風」、そして「根が伸びるスペース」が最も重要