観葉スタイル・イメージ

人気の観葉植物パキラ。「育てやすい」という評判を聞いてお部屋に迎えてみたものの、「うちの部屋は北向きで日当たりが悪いけど、本当に大丈夫だろうか…」と、ふとした瞬間に不安になっていませんか?

パキラの耐陰性について詳しく調べているあなたは、もしかしたら既に葉の色が薄くなったり、ひょろひょろと伸びてしまったりといった日光不足の症状に心当たりがあるのかもしれません。

あるいは、これから新しいグリーンを置く場所として、窓のないトイレのような日陰でも元気に育ってくれるのか、その限界を知りたいと思っていることでしょう。

また、長く楽しむためには、パキラを置いてはいけないNGな場所はどこなのか、失敗しないための正しい知識も不可欠です。

観葉植物との豊かな暮らしを実現するには、日当たりだけでなく、その植物に合った土の選び方、日本の冬を乗り切るための耐寒性を考慮した管理方法、そして「大きくしたくない」場合のスマートな剪定テクニックまで、様々な知識が求められます。

さらに、運気を上げてくれるとされる風水の考え方を取り入れたい方も多いはずです。そして最終的に、「もしこの場所ではパキラが難しいなら、他にどんな室内で日陰に強い観葉植物があるのだろう?」という疑問も湧いてくるかもしれません。

この記事では、そんなあなたのあらゆる疑問や不安を一つひとつ丁寧に解消していきます。日陰でパキラを元気に、そして美しく育てるための具体的な日光浴のコツから、万が一トラブルが起きた際の的確な対処法まで、プロの視点から徹底的に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

ポイント

- パキラを置ける日陰の具体的なレベルとその限界点

- 日陰という特殊な環境でパキラを元気に育てるための水やりや土選びの専門的なコツ

- 日光不足が引き起こす「徒長」や「葉落ち」といったトラブルのサインと、その復活方法

- パキラの設置が難しい環境でも緑を楽しめる、他のおすすめ耐陰性植物の種類と特徴

コンテンツ

パキラに耐陰性は本当にある?置ける場所と限界

参考

- パキラは窓のないトイレに置いても大丈夫?

- 逆にパキラを置いてはいけない場所は?

- パキラの日光不足の症状とは?

- 定期的な日光浴の正しい方法

- 他にもある?室内で日陰に強い観葉植物は?

パキラは窓のないトイレに置いても大丈夫?

観葉スタイル・イメージ

結論から申し上げますと、いくつかの重要な条件を満たすことで、窓のないトイレでもパキラを置くことは可能です。パキラが持つ優れた耐陰性は、観葉植物の中でもトップクラスですが、これは「光が全くなくても生存できる」という意味ではないことを理解する必要があります。

全ての植物は、生命活動の根幹である「光合成」を行うために、程度の差こそあれ光を必要とします。

では、窓から自然光が入らないトイレという環境で、どのようにしてパキラの健康を維持すればよいのでしょうか。そのための具体的な方法として、主に3つのポイントが挙げられます。

1.照明の活用と植物育成ライト

トイレの照明を1日に8時間以上点灯させている環境であれば、その人工光を浴びて、パキラは最低限の光合成を行うことができます。しかし、一般的な家庭用のLED照明や蛍光灯の光は、太陽光に含まれる植物の成長に必要な特定の波長が少ないため、十分なエネルギー源とは言えません。

この光だけでは「なんとか枯れずにいる」状態を維持するのが精一杯で、新しい葉を出して成長することはあまり期待できないでしょう。

もし本格的に日陰での育成を目指すのであれば、農林水産省の資料でもその有効性が示されている植物育成用LEDライトの導入を検討する価値があります。これらは光合成に最適な波長の光を効率的に照射するため、日照不足を効果的に補うことができます。

2.定期的な日光浴によるエネルギー補給

最も現実的で効果的な方法は、週に2〜3回、1回あたり3〜4時間程度、明るい場所に移動させて日光浴をさせることです。これにより、不足していた光エネルギーを補給し、植物内部でしっかりと光合成を行わせることができます。

この一手間が、日陰で育てるパキラの健康状態を劇的に改善します。少し面倒に感じるかもしれませんが、パキラを長く楽しむためには非常に重要なケアとなります。

3.湿気と換気の管理

トイレは家の中でも特に湿気がこもりやすい場所です。常に土が湿った状態が続くと、根が酸素不足に陥り、最も一般的な失敗原因である「根腐れ」を引き起こしてしまいます。

定期的に換気扇を回したり、ドアを少し開けておくなどして、空気の流れを作ることが大切です。風通しを良くすることは、カビや病気の予防にも繋がります。

トイレでパキラを育てるための3つの必須条件

- 光の確保:1日に数時間は照明をつけ、可能であれば植物育成ライトで光を補う。

- エネルギー補給:週に2〜3回、レースカーテン越しの明るい場所で「日光浴」をさせる。

- 空気の循環:湿気がこもりすぎないよう、こまめな換気を心がけ、根腐れを予防する。

これらのケアを責任を持って実践できるのであれば、窓のないトイレでもパキラの美しいグリーンを楽しむことは十分可能です。ただし、成長スピードは日当たりの良い場所に比べて格段に緩やかになる、という点はあらかじめ理解しておきましょう。

逆にパキラを置いてはいけない場所は?

観葉スタイル・イメージ

パキラはその丈夫さから「どこに置いても大丈夫」と思われがちですが、健康を損なう、あるいは枯れる原因となる避けるべき場所が明確に存在します。

良かれと思って選んだその場所が、実はパキラにとって深刻なストレス環境になっているかもしれません。主に以下の3つの場所は、パキラの置き場所として不適切ですので、必ず避けるようにしてください。

1.強すぎる直射日光が長時間当たる場所

パキラは本来、日光を好む植物ですが、それはあくまで「適度な光」を指します。特に日本の夏場の、遮るもののない強烈な直射日光は、パキラの葉を焼いてしまう「葉焼け」の最大の原因となります。

葉焼けを起こすと、葉の組織が破壊され、白っぽく色素が抜けたり、茶色くパリパリに枯れたりしてしまいます。特に西日が強く差し込む窓辺は、一日の中でも最も高温になりやすいため非常に危険です。

パキラにとっての理想的な光環境は、レースのカーテンを一枚挟んだ、柔らかく拡散された光が長時間当たる場所です。

一度葉焼けしてしまった葉は、残念ながら回復することはありません。見た目を損なうだけでなく、光合成の能力も低下するため、見つけ次第、清潔なハサミで付け根から剪定して取り除くことが推奨されます。

2.エアコンやヒーターの風が直接当たる場所

エアコンやヒーターから吹き出す風は、人間にとっては快適ですが、植物にとっては極度の乾燥地帯を作り出します。

この人工的な風がパキラに直接当たり続けると、葉の気孔から水分が強制的に奪われ(蒸散が過剰になり)、乾燥して葉が落ちたり、葉先がチリチリに枯れたりする原因となります。これは冷房の冷たい風だけでなく、冬の暖房の温風も同様に有害です。

乾燥は「ハダニ」の温床に:

エアコンの風が作り出す乾燥した環境は、0.5mmほどの非常に小さな害虫「ハダニ」が最も好む環境です。ハダニは葉の裏に寄生して栄養を吸い取り、株を弱らせます。被害が広がると葉に白いカスリ状の斑点が無数に現れ、最終的には枯れてしまいます。

風が直接当たらない場所に置くとともに、定期的に霧吹きで葉に水をかける「葉水(はみず)」を行うことで、乾燥とハダニの発生を同時に予防できます。

エアコンの吹き出し口の真下や、風が常に通り抜けるルート上には、絶対にパキラを置かないようにしましょう。

3.気温が5℃以下になるような極端に寒い場所

パキラの原産地は中南米の熱帯地域です。そのため、遺伝的に寒さには非常に弱く、日本の冬の寒さはパキラにとって大きな脅威となります。一般的に、冬場に気温が5℃を下回るような環境に長時間置かれると、深刻な低温障害を起こし、枯死に至る可能性が非常に高いです。

特に、夜間に外気とほぼ同じ温度まで下がる無暖房の玄関や、北向きの廊下、窓際は避けるべきです。パキラを元気に冬越しさせるためには、必ずリビングなど、人が常に生活している暖かい室内で管理することが絶対条件です。

パキラの日光不足の症状とは?

観葉スタイル・イメージ

優れた耐陰性を持つパキラですが、生命維持に必要な光量を下回る環境に長期間置かれると、徐々に元気を失い、特有のSOSサインを発し始めます。その中でも最も代表的で分かりやすい症状が「徒長(とちょう)」です。

徒長とは、植物が光を必死に求めて、通常よりも茎や枝を異常に長く、細く、ひょろひょろと間延びさせてしまう現象を指します。これは、限られた光を少しでも多く受けようとする、植物の生存本能によるものです。

徒長したパキラの具体的な特徴

| 特徴 | 詳細な状態 |

|---|---|

| 茎・枝の形状 | 本来の力強さがなく、細く頼りない見た目になる。 |

| 節間(せっかん) | 葉の付け根から次の葉の付け根までの間隔が、不自然に広がる。 |

| 葉の色・状態 | 健康な濃い緑色ではなく、色が薄い黄緑色になり、葉自体も小さく薄くなる。 |

| 全体のシルエット | バランスが悪く、自重を支えきれずに傾いたり倒れやすくなったりする。 |

一度徒長してしまった部分が、後から元の太く頑丈な状態に戻ることはありません。見た目の美しさが損なわれるだけでなく、株全体の抵抗力が低下し、病気や害虫の被害を受けやすくなるという深刻なデメリットもあるため、早急な環境改善が求められます。

徒長は「順調に成長している」というポジティブなサインでは決してありません。「光が足りないよ!」というパキラからの必死のメッセージなんです。このサインを見逃さずに、置き場所を見直してあげることが大切です。

その他の日光不足が原因のサイン

徒長以外にも、光が慢性的に不足しているパキラには、以下のような症状が現れることがあります。これらのサインは、しばしば徒長と併発します。

- 新芽の停止、成長の鈍化:光合成によって成長に必要なエネルギーを十分に作り出せないため、新しい葉を出したり、株を大きくしたりする活動が完全にストップしてしまいます。

- 下葉の落葉:植物が限られたエネルギーを効率的に使うため、古い葉や日当たりの悪い下葉に栄養を送るのをやめ、自ら切り離して落としてしまうことがあります。これが、葉が黄色くなってポロポロと落ちる原因の一つです。

- 葉の色ツヤの喪失:健康なパキラの葉は、鮮やかな緑色で表面に美しい光沢がありますが、日光が不足すると葉緑素が減少し、全体的に色が褪せてくすんだ印象になります。

これらの症状のいずれかに気づいたら、それはパキラが置かれている環境の光量が、その生命活動を維持する上で限界に近いことを示しています。すぐにより明るい場所へ移動させるなどの対策を講じましょう。

定期的な日光浴の正しい方法

観葉スタイル・イメージ

日陰で管理しているパキラの健康を長期的に維持し、美しい姿を保つためには、定期的な「日光浴」が極めて重要です。

これは、不足しがちな光合成の機会を補い、植物に必要なエネルギーをチャージさせるための不可欠なメンテナンス作業です。しかし、その方法を誤ると、良かれと思ってしたことが逆にパキラを傷つける原因にもなりかねません。

最大のポイントは、「日陰の環境に慣れたパキラを、いきなり強い光に当てない」ことです。人間が暗い場所から急に明るい場所に出ると目がくらむように、植物の葉も急激な光の変化に対応できません。

特に、長期間日陰にあった葉は、強い光に対する耐性が低下しているため、突然真夏の直射日光などに当てると、深刻な葉焼けを起こしてしまいます。

安全かつ効果的な日光浴の基本ステップ

- 場所の選定:直射日光が当たらない、レースのカーテン越しの窓辺が最も理想的です。拡散された柔らかい光が、パキラにとって最適な環境です。

- 時間の管理:最初は1日に1〜2時間の短い時間からスタートし、パキラの様子を見ながら徐々に時間を延ばしていきましょう。最終的に、週に2〜3回、それぞれ3〜4時間程度の日光浴時間を確保できるのが目安です。

- 季節ごとの微調整:

- 春・秋:一年で最も日光浴に適した季節です。日差しが比較的穏やかなので、午前中の時間帯にたっぷりと光を当ててあげましょう。

- 夏:日差しが非常に強いため、直射日光は絶対に避けてください。葉焼けのリスクが低い早朝や夕方の涼しい時間帯を選ぶのが賢明です。

- 冬:日差しは弱いですが、窓辺は夜間に急激に冷え込みます。必ず外が暖かい日中に行い、夕方には部屋の中央など暖かい場所に戻すことを徹底してください。

- 株の回転:日光浴中は、時々鉢の向きを変えて、株全体にまんべんなく光が当たるようにしてあげると、偏りのない美しい樹形に育ちます。

もしベランダなど屋外で日光浴をさせる場合は、直接日光が当たらない軒下や、より大きな植物の木陰などを利用して、必ず「日陰」の環境を作ってあげることが大切です。この少しの手間を惜しまないことが、日陰でパキラを元気に育てるための最大の秘訣です。

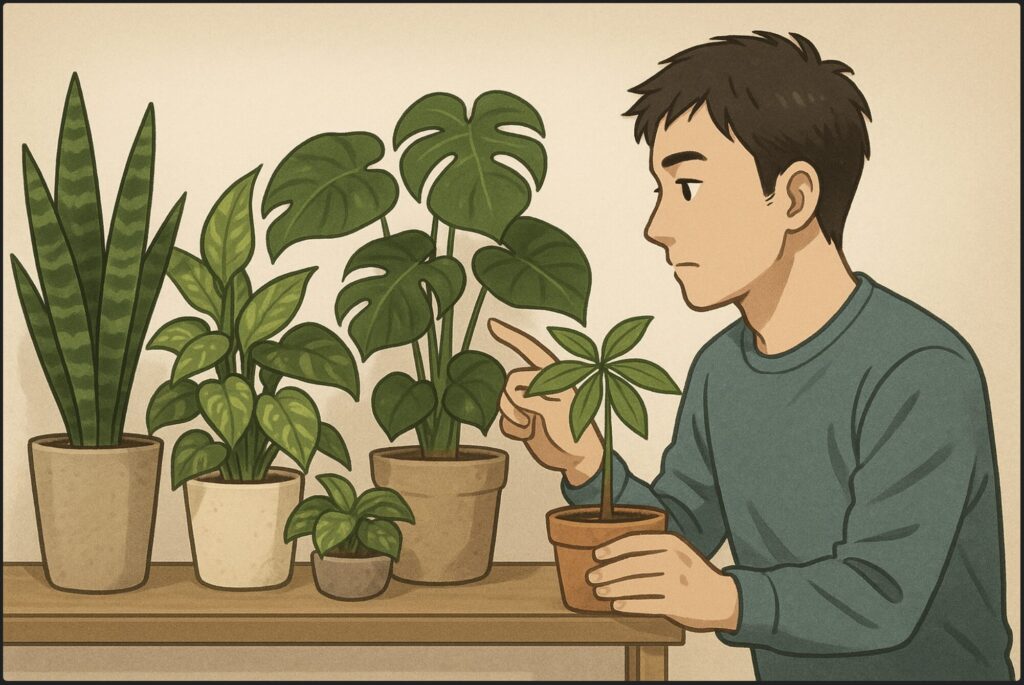

他にもある?室内で日陰に強い観葉植物は?

観葉スタイル・イメージ

「パキラを飾りたい理想の場所が、どうしても光の条件をクリアできない…」「もっと手軽に日陰でグリーンを楽しみたい」という場合でも、観葉植物を諦める必要は全くありません。植物の世界は奥深く、パキラ以上に日陰の環境に強い種類も数多く存在します。

ここでは、特に生命力が強く、観葉植物を初めて育てる方にも自信をもっておすすめできる、トップクラスの耐陰性を持つ植物を厳選してご紹介します。ご自身の部屋の環境やお手入れのスタイル、インテリアの雰囲気に合わせて、最適なパートナーを見つけてみてください。

| 植物名 | 耐陰性のレベル | 特徴と魅力 | 育てる上での注意点 |

|---|---|---|---|

| サンセベリア | 非常に強い ★★★★★ | NASAの研究で空気清浄効果が注目されたことでも有名です。乾燥に極めて強く、水やりの回数が圧倒的に少ないのが最大の魅力。剣のようなシャープな葉姿は、モダンでスタイリッシュなインテリア空間を引き締めてくれます。 | 最大の注意点は水のやりすぎです。過湿は即、根腐れに繋がります。特に冬場は断水気味にするくらいで丁度良いです。 |

| ポトス | 非常に強い ★★★★★ | 「最強の入門植物」とも呼ばれるつる性の植物。ハンギングバスケットで高い場所から垂らしたり、棚の上から這わせたりと飾り方の自由度が高いのが特徴です。蛍光灯の光だけでも十分に育つほどの強健さを誇ります。 | 熱帯原産のため低温にはやや弱いです。冬は必ず暖かい室内で管理し、水やりを控えめにしましょう。 |

| モンステラ | 強い ★★★★☆ | 大きな切れ込みが入ったトロピカルな葉が特徴で、置くだけでお部屋の印象をがらりと変える力を持つ、インテリアグリーンの王様的存在。元々ジャングルの木陰に自生しているため、暗い場所にもよく適応します。 | 成長スピードが早く、環境が良いとどんどん大きくなります。将来的な置き場所を考慮して、ある程度のスペースを確保しておく必要があります。 |

| シェフレラ(カポック) | 強い ★★★★☆ | 手のひらを広げたような、丸みを帯びた葉がリラックスした雰囲気を醸し出します。非常に丈夫で育てやすく、病害虫の被害も少ないため、初心者でも安心して育てられます。環境への適応力も抜群です。 | 長期間まったく光のない場所に置くと、葉を落としてしまうことがあります。樹形を美しく保つためにも、たまに明るい場所に出してあげると良いでしょう。 |

日陰に強い植物選びのヒント:原産地の環境を知る

一般的に、熱帯や亜熱帯のジャングルで、背の高い木々の下(林床)に自生している植物は、少ない光を効率よく利用する能力に長けているため、耐陰性が高い傾向にあります。

今回ご紹介した植物たちも、そうした環境で進化してきました。植物を選ぶ際に、その原産地の環境を少し調べてみると、その植物が好む環境や育て方のヒントが見つかることがよくあります。

ぜひ、あなたのライフスタイルと空間にぴったりの、最高のグリーンパートナーを見つけてください。

パキラの耐陰性を保ち元気に育てるコツ

参考

- 日陰で育てるための土の選び方

- 耐寒性も考慮した冬の管理方法

- 大きくしたくない場合の剪定のコツ

- 風水を意識したパキラの置き場所

- まとめ:パキラの耐陰性を理解して育てよう

日陰で育てるための土の選び方

日陰で観葉植物を育てる際、多くの人が光の量ばかりに気を取られがちですが、実は日光と同じか、それ以上に重要になるのが「土」のコンディションです。

なぜなら、日当たりの良い場所に比べて、日陰の環境では土中の水分の蒸発が格段に遅くなるからです。つまり、土が乾きにくいのです。

土が常にジメジメと湿った状態が続くと、根が正常に呼吸できなくなり、植物にとって最も致命的なトラブルである「根腐れ」を引き起こすリスクが飛躍的に高まります。

そのため、日陰でパキラを健康に育てるためには、通常以上に「水はけ(排水性)」と「通気性」を重視した土選びが、成功と失敗を分ける大きなカギとなります。

基本的には、園芸店やホームセンターで販売されている市販の「観葉植物用の培養土」を使用すれば大きな間違いはありません。これらの製品は、多くの観葉植物が好むよう、水はけと水持ちのバランスが適切に調整されています。

ワンランク上の土づくり:さらに水はけを良くする一工夫

もし根腐れを絶対に避けたい場合や、より植物にとって最適な環境を整えたいと考えるなら、市販の培養土に以下の用土を全体の1〜2割程度混ぜ込むことを強くおすすめします。この一手間で、土の物理性が劇的に改善されます。

- パーライト:真珠岩や黒曜石を高温で加熱して作られた人工用土です。非常に軽く多孔質であるため、土に混ぜ込むことで隙間が生まれ、通気性と排水性を格段に向上させます。

- 赤玉土(小粒):関東ローム層の赤土を乾燥させた、園芸の基本用土です。水はけ、水持ち、肥料持ちのバランスに優れており、これを加えることで土の構造が安定し、根が張りやすい環境を作ります。

- 鹿沼土(小粒):軽石の一種で、通気性と排水性に特に優れています。土を酸性に傾ける性質がありますが、パキラは弱酸性の土壌を好むため相性が良いです。

さらに、植え付けや植え替えの際には、鉢の底にネットを敷いた上で「鉢底石」を入れることを徹底してください。

鉢底石は、鉢底の排水穴が細かな土で詰まるのを防ぎ、余分な水がスムーズに排出されるための重要な通り道を確保する役割を担っています。これらの工夫で、日陰栽培の最大のリスクである根腐れを効果的に防ぐことができます。

耐寒性も考慮した冬の管理方法

前述の通り、熱帯アメリカ原産のパキラは寒さに非常に弱い植物です。日本の冬を元気に越させるためには、秋の終わりから春先にかけて、いくつかの特別な管理が必要になります。

パキラが快適に過ごせる生育温度は15℃〜25℃とされており、健康を維持しながら冬越しさせるには、最低でも室温10℃以上をキープするのが理想です。5℃を下回ると、生命活動に深刻なダメージを受ける危険性が高まります。

屋外のベランダなどで育てている場合、最低気温が15℃を下回り始めたら、速やかに室内に取り込むようにしましょう。

冬越しのための最適な置き場所

日中は日当たりの良い窓辺に置くことで、貴重な冬の日差しを有効活用できます。しかし、夜から早朝にかけては、窓際は外気の影響を最も受けやすく、室温が急激に低下します。

この温度変化はパキラにとって大きなストレスとなるため、夜間は必ず窓際から離し、リビングの中央など、比較的温度変化の少ない場所に移動させてあげることが、上手な冬越しの重要なポイントです。

暖房の風と乾燥に要注意!

暖かい場所が良いからといって、エアコンやファンヒーターの温風が直接当たる場所に置くことは絶対に避けてください。

急激な乾燥は葉を傷め、ハダニなどの害虫を誘発する原因になります。また、加湿器を使用したり、定期的に葉水を行ったりして、空気中の湿度を保つ工夫も有効です。

冬場の水やりは「超」控えめに

気温が低くなる冬は、パキラの成長がほとんど止まる「休眠期」に入ります。そのため、成長期である夏場と同じ感覚で水やりを続けると、水分を吸収しきれずに土が常に湿った状態となり、根腐れを起こす最大の原因となります。

冬の水やりは、「土の表面が完全に乾いてから、さらに1週間〜10日ほど間をあける」くらい、徹底的に乾燥気味に管理するのが成功のコツです。

水を与える時間帯も重要で、気温が下がる夕方以降は避け、比較的暖かい午前中から昼過ぎにかけて行うようにしましょう。また、水道から出したばかりの冷たい水は根にダメージを与える可能性があるため、汲み置きして常温に戻した水を与えるのが理想的です。

冬の間は「少し水不足でかわいそうかな?」と感じるくらいが、パキラにとってはベストな状態なんです。このスパルタ気味の管理が、根を健康に保ち、元気に春を迎えさせてくれますよ。

大きくしたくない場合の剪定のコツ

パキラは非常に生命力が強く、生育環境が合えば驚くほどのスピードで成長します。

それは嬉しいことですが、一方で「お部屋のスペースに合わなくなってきた」「インテリアとして今のコンパクトなサイズ感をキープしたい」「伸びすぎて樹形のバランスが悪くなった」といった悩みも出てきます。このような場合には、「剪定(せんてい)」というテクニックが非常に有効です。

剪定に最も適した時期は、パキラの生命力が最も高まる成長期の5月〜7月頃です。この時期に剪定を行うことで、切り口からの回復が早く、すぐに新しい元気な芽が吹いてきます。逆に、成長が緩慢になる秋以降の剪定は、株にダメージを与える可能性があるため避けた方が無難です。

失敗しない剪定の基本ポイント

どこにハサミを入れれば良いか迷うかもしれませんが、重要なのは「成長点」を意識することです。成長点とは、幹や枝にある、少し茶色くこぶのように膨らんだ節の部分を指します。植物は主にこの成長点から新しい芽を出す性質があります。

- 理想の樹形を明確にイメージする:作業を始める前に、まず剪定後にどのような形にしたいのかを頭の中で具体的に描きます。これがブレると、切りすぎてしまったり、不格好になったりします。

- 風通しを良くするための「透かし剪定」:まず、内側に向かって伸びている枝(内向枝)や、他の枝と交差している枝(交差枝)、枯れている枝などを、付け根から切り落とします。これにより、株内部の風通しと日当たりが改善され、病害虫の予防に繋がります。

- 高さを調整するための「切り戻し剪定」:長く伸びすぎた枝を、理想の高さに位置する成長点の少し上(5mm〜1cm程度)で切ります。こうすることで、切った場所のすぐ下にある成長点から、新しい芽が横に伸びてきます。

切った枝は「挿し木」で増やせる!

剪定で切り落とした元気な枝は、決して捨てないでください。「挿し木」という方法で、新しい株として再生させることができます。先端から10〜15cmほどの長さで切り、水分の蒸散を防ぐために下のほうの葉を数枚取り除きます。

切り口を斜めにカットし、コップなどの容器で水に挿しておくと、数週間で白い根が出てきます。根が5cmほど伸びたら、観葉植物用の土に植え替えることで、新しいパキラの鉢を簡単に増やすことができますよ。

剪定は、単にサイズをコントロールするだけでなく、新陳代謝を促して株を若返らせ、より元気に育てるための重要な作業です。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、パキラの強い生命力を信じて、ぜひチャレンジしてみてください。

風水を意識したパキラの置き場所

観葉スタイル・イメージ

パキラは、その育てやすさや洗練された見た目だけでなく、古くから伝わる環境学である「風水」の世界でも非常に人気の高い観葉植物です。

その縁起の良い別名として「発財樹(はつざいじゅ)」や英語圏での「Money Tree」が知られており、特に金運や仕事運を強力に高める効果があるとされています。

風水においてパキラが重宝される理由は、主に2つあると考えられています。一つは、その旺盛な生命力が空間に「陽の気(ポジティブなエネルギー)」を生み出すこと。

そしてもう一つは、鋭く下向きに伸びる葉が「陰の気(ネガティブなエネルギー)」を鎮め、悪い気が溜まるのを防ぐ力があるとされるからです。置く場所によって期待できる風水効果が異なるため、ご自身の願いに合わせて最適な場所を選んでみましょう。

植物がもたらすリラックス効果については科学的な研究も進んでおり、日本緑化工学会誌記載の実験(J-STAGE)などでも、室内における植物の存在がストレスを軽減させることが報告されています。

【場所別】パキラで期待できる風水効果

- 玄関:全ての「気」の入り口とされる玄関は、家全体の運気を左右する最も重要な場所です。ここにパキラを置くことで、外から良いエネルギーを効率的に呼び込み、悪い気が家の中に入るのを防ぐフィルターの役割を果たしてくれます。

- リビング:家族が集い、多くの時間を過ごすリビングは「家庭運」を象徴する空間です。パキラを置くことで、その場の気を調和させ、家族関係を円満に導くとされています。また、その生き生きとした緑は、リラックス効果も高めてくれるでしょう。

- 寝室:一日の疲れを癒し、明日へのエネルギーを充電する寝室は「健康運」に直結します。パキラを置くことで、睡眠中の気の流れを整え、心身の回復を助けると言われています。

- トイレ:風水では、トイレは家の中で最も「陰の気」や「水の気」が溜まりやすい不浄の場所とされています。ここにパキラの持つ強い「陽の気」を取り入れることで、陰陽のバランスを整え、トイレの悪い気が家全体に広がるのを防ぎます。これにより、健康運や金運の低下を防ぐ効果が期待できます。

- 仕事部屋・書斎:デスク周りにパキラを置くことで、その真っ直ぐ上に伸びていく姿から「成長」「発展」の気が得られ、仕事の効率や集中力を高め、仕事運や金運アップに繋がるとされています。

風水効果を高めるための2つの秘訣

風水の効果を最大限に引き出すためには、①パキラを置く場所を常に清潔に保つこと、そして②パキラ自体を愛情を持ってお手入れすることが何よりも大切です。

ホコリをかぶった葉を優しく拭いてあげたり、元気に育つように気にかけてあげることで、植物と良い関係を築き、より強いエネルギーを得ることができるでしょう。

耐陰性に優れ、様々な場所に置きやすいパキラは、風水を暮らしに手軽に取り入れたいと考える方にとって、まさに理想的なパートナーと言えるでしょう。

まとめ:パキラの耐陰性を理解して育てよう

チェックリスト

- パキラは耐陰性が非常に高いが、光合成のために最低限の光は必要

- 完全な暗闇では育たず、窓のないトイレなどでは定期的な日光浴が必須

- 置いてはいけないNGな場所は「強すぎる直射日光」「エアコンの風の直撃」「5℃以下の低温環境」

- 日光不足の最も代表的なサインは、茎や枝がひょろひょろと間延びする「徒長」

- その他、葉の色が薄くなる、新芽が出ない、葉が落ちるなどの症状も現れる

- 日光浴は、日陰に慣れた葉を傷めないよう、レースカーテン越しの柔らかい光で短時間から始めるのが鉄則

- 急に強い直射日光に当てると、葉が焼けて元に戻らなくなるため絶対に避ける

- もしパキラの育成が難しい環境なら、サンセベリア、ポトス、モンステラなどがさらに日陰に強くおすすめ

- 日陰栽培では土が乾きにくいため、通常以上に「水はけの良い土」を選び根腐れを徹底的に防止する

- 寒さには極めて弱く、冬越しには最低でも10℃以上の暖かい室内環境が求められる

- 冬場の水やりは、土が完全に乾いてからさらに1週間以上あけるほど乾燥気味に管理するのがコツ

- コンパクトなサイズを維持したい場合は、成長期である5月〜7月に「成長点」の少し上を目安に剪定する

- 風水では「発財樹」とも呼ばれる縁起の良い植物で、金運や仕事運を高める効果が期待される

- トイレに置くと陰の気を浄化し、リビングに置くと家庭運を高めると言われる

- パキラの耐陰性という長所と、寒さや過湿に弱いという短所の両方を正しく理解し、適切なケアをすれば、日陰でも長く元気に育てることができる