観葉スタイル・イメージ

大切に育てていたパキラの剪定で失敗してしまい、どうすれば良いか分からず悩んでいませんか。「パキラの剪定で切る場所はどこが正解だったのだろう」「パキラを剪定しすぎたらどうなるのだろうか」と、不安な気持ちになりますよね。

そもそも、パキラを剪定しないとどうなるかというと、枝がひょろひょろと伸びてしまい、見た目が悪くなるだけでなく、健康な成長を妨げる原因にもなります。

この記事では、剪定で失敗する原因となりやすい成長点の見極め方から、剪定後の日当たりや肥料の与え方といった室内管理のコツ、さらには気根の対処法や剪定した枝を使った増やし方まで、初心者の方にも分かりやすく網羅的に解説します。

あなたのパキラを元気に復活させるためのヒントが、きっと見つかるはずです。

ポイント

- 失敗する原因と正しい剪定方法

- 剪定後に枯らさないための育て方のポイント

- ひょろひょろな状態から元気な姿に復活させるコツ

- 剪定した枝を有効活用してパキラを増やす方法

コンテンツ

パキラの剪定で失敗する主な原因

観葉スタイル・イメージ

参考

- そもそもパキラを剪定しないとどうなる?

- パキラの剪定で切る場所は成長点が重要

- 新芽が出ないのは成長点の位置が原因かも

- ひょろひょろな枝を放置するリスク

- パキラを剪定しすぎたらどうなるのか解説

そもそもパキラを剪定しないとどうなる?

観葉スタイル・イメージ

パキラの剪定をせずに放置してしまうと、見た目の美しさが損なわれるだけでなく、健康を害するさまざまな問題が起こる可能性があります。

パキラは非常に生命力が強く、特に成長期である春から夏にかけては、驚くほどのスピードで枝葉を伸ばす植物です。この成長力を適切にコントロールしてあげないと、やがて株全体のバランスが崩れてしまいます。

樹形の乱れと徒長

最も分かりやすい変化は、購入時の整った樹形が崩れてしまうことです。

新しい枝が四方八方に無秩序に伸び、葉が過密に茂ることで、全体のシルエットが大きく乱れてしまいます。特に室内のように日光が一方向からしか当たらない環境では、光を求めて枝が必要以上に間延びしてしまう「徒長(とちょう)」という現象が顕著に現れます。

徒長した枝は、細胞の壁が薄く軟弱になるため、ひょろひょろと弱々しい印象を与え、葉の色も薄く、健康的な緑色を失いがちになります。

病害虫の発生リスク

枝葉が密集し、株の内部まで風が通りにくくなると、植物周辺の湿度が高止まりし、カビや病気の原因菌が繁殖する絶好の環境となってしまいます。

さらに、風通しの悪い場所は、カイガラムシやハダニ、アブラムシといった害虫にとって格好の隠れ家です。これらの害虫は植物の汁を吸って株を弱らせるだけでなく、排泄物が原因で「すす病」などの二次的な病気を引き起こすこともあります。

農林水産省のウェブサイトでも、病害虫の発生予防には適切な栽培管理が重要であると述べられており、剪定による風通しの確保はその基本と言えるでしょう。

放置の末路は「枯れ」につながることも

生命力の強いパキラであっても、剪定を全くせずに放置し続けると、いずれ限界がきます。茂りすぎた葉に栄養が取られ、幹や根が弱るだけでなく、鉢の中では根がぎゅうぎゅうに詰まる「根詰まり」を起こします。

根詰まりすると、水分や養分を正常に吸収できなくなり、成長が完全にストップし、最終的には枯れてしまうことにもなりかねません。健康で美しい状態を長く楽しむためにも、剪定はパキラにとって不可欠なお手入れなのです。

パキラの剪定で切る場所は成長点が重要

観葉スタイル・イメージ

パキラの剪定が成功するか失敗するかの分かれ道は、「成長点」を正しく見極め、その上で切ることに尽きます。この成長点を無視して闇雲に枝を切ってしまうと、新しい芽が出ずに切り口から枯れ込んだり、意図しない場所から芽が出て樹形がさらに乱れたりする失敗につながります。

成長点とは、植物の細胞分裂が活発に行われる組織のことで、将来的に新しい芽や葉、枝が伸びてくる起点となる部分です。パキラの場合、この成長点は枝や幹の「節(ふし)」に存在します。

幹の表面を注意深く観察すると、少し茶色っぽくなった横筋や、かつて葉が生えていた跡が小さな膨らみとなって残っている箇所が見つかるはずです。そこが新芽の源泉となる重要なポイントです。

切るべき場所の絶対ルール

剪定する際は、この成長点(節の膨らみ)の少し上、具体的には5mm〜1cm程度離れた位置を、清潔なハサミで斜めにカットするのが基本です。節のすぐ上で切ることで、休眠していた成長点が刺激され、植物ホルモンの働きによって新しい芽の形成が促進されます。

逆に、節から離れた中途半端な位置で切ると、次の芽が出る場所まで距離があるため、残った枝部分に養分が行き渡らずに枯れ込んでしまうリスクが高まります。

どの枝を切るべきか迷った際は、まずパキラから少し離れて全体のバランスを眺め、どのような樹形にしたいかを具体的にイメージすることが大切です。

その上で、「内側に向かって伸びている枝(内向枝)」「他の枝と交差している枝(交差枝)」「極端に長く伸びてしまった徒長枝」など、樹形のバランスを崩している不要な枝を見つけ、その枝の付け根にある成長点の上で慎重にカットしていきましょう。

剪定に使うハサミは、必ずアルコールなどで消毒してから使用してくださいね。切り口は植物にとって傷口と同じです。不潔なハサミを使うと、そこから雑菌が侵入し、病気の原因になってしまうことがあります。切れ味の良い清潔な道具を使うことが、パキラへの優しさです。

新芽が出ないのは成長点の位置が原因かも

観葉スタイル・イメージ

「勇気を出してパキラを剪定したのに、何週間経っても新芽が出てくる気配がない…」これは剪定で最も心が折れやすい失敗例ですが、その原因はいくつかの要因に絞り込めます。最も可能性が高いのは、やはり成長点の位置を見誤って剪定してしまったケースです。

ありがちな失敗パターンとその理由

剪定で失敗する典型的なパターンは、成長点が存在しない、節と節の間の「つるつるの幹の途中」でカットしてしまうことです。特に、長年育てて幹全体が茶色くゴツゴツと木質化した部分は、成長点の位置が非常に分かりにくくなっています。

若い緑色の枝であれば節の膨らみは一目瞭然ですが、木質化した古い幹は細胞自体が古くなり、新芽を出す力が著しく低下しているため、たとえ節が残るように剪定したとしても、なかなか芽吹かないことが多いのです。

葉柄の剪定では新芽は出ません

もう一つのよくある間違いは、葉の付け根の長い茎である「葉柄(ようへい)」だけを切ってしまうことです。

パキラの葉は、1本の葉柄の先に5〜7枚の小葉がつく特徴的な構造をしていますが、この葉柄のどの部分を切っても、そこから新しい枝が伸びてくることは絶対にありません。

なぜなら、葉柄には枝を形成するための成長点が存在しないからです。不要な葉を取り除く際は、葉柄の付け根から剪定するようにしましょう。

剪定の「時期」が成長を左右する

切る場所は正しくても、剪定の「時期」が不適切だと、新芽の出は極端に遅くなります。パキラをはじめとする多くの観葉植物は、気温が下がる冬(一般的に10月〜翌年4月頃)になると成長を緩やかにし、休眠期に入ります。

この時期に剪定という大きなストレスを与えてしまうと、株に回復する体力がなく、新芽を出せずに弱ってしまうのです。失敗を防ぐためにも、剪定は必ずパキラの生命力が最も活性化する成長期、5月〜9月の暖かい時期に行うことが鉄則です。

もし適切な時期に正しい場所を剪定したにも関わらず新芽が出ない場合は、焦らずにもう少し待ってみましょう。植物には個体差があります。明るく風通しの良い場所で基本的な管理を続けていれば、パキラの持つ生命力が目覚め、ひょっこりと新しい芽を出してくれるはずです。

ひょろひょろな枝を放置するリスク

観葉スタイル・イメージ

室内での日照不足などを主な原因として、パキラの枝が間延びしてひょろひょろと伸びてしまう「徒長」。これは単に見た目が悪いというだけでなく、放置することでパキラの健康を著しく損なう、無視できない危険信号です。

徒長した枝は、細胞が急いで伸びたために組織が軟弱になっており、非常に折れやすく、病害虫への抵抗力も低下しています。また、自重を支えきれずにだらしなく垂れ下がり、全体の樹形を大きく崩す原因となります。

さらに問題なのは、葉の数も少なく、葉色も薄くなりがちなため、植物が生きるために不可欠な光合成を十分に行えず、エネルギー不足に陥ってしまう点です。これにより、株全体の体力が奪われ、さらなる成長が妨げられるという悪循環に陥ってしまいます。

ひょろひろな枝は剪定でリセットが唯一の解決策

残念ながら、一度ひょろひょろに伸びてしまった枝が、再び元の太くたくましい姿に戻ることはありません。そのため、この状態を改善する唯一かつ最善の方法は、徒長した部分を思い切って剪定し、株をリセットしてあげることです。

剪定によって不要な部分を取り除くことで、エネルギーの浪費を防ぎ、株元に近い健康な部分から、新しく力強い芽が吹いてくるのを促すことができます。

剪定する際は、ひょろひょろになった枝をどこから伸びてきたか辿り、その付け根までしっかりと切り戻します。このときも、必ず成長点を残して切るという基本ルールを忘れないようにしましょう。そして最も重要なのは、剪定後に徒長の原因となった環境を根本から改善することです。

これまでよりも日当たりの良い場所に移動させる、定期的に鉢の向きを変えてまんべんなく光が当たるようにするなど、置き場所の工夫が不可欠です。ただし、剪定直後にいきなり強い日差しに当てると葉焼けを起こすため、徐々に慣らしていくようにしてください。

「こんなに短く切って大丈夫?」と不安になる気持ちはよく分かります。しかし、成長期のパキラの回復力は本当に目を見張るものがあります。美しい樹形と健康を取り戻すため、勇気を持ってハサミを入れましょう。

パキラを剪定しすぎたらどうなるのか解説

観葉スタイル・イメージ

「樹形を整えようと夢中になっていたら、葉がほとんどない丸坊主の状態になってしまった…」剪定に慣れないうちは、このような「切りすぎ」の失敗も起こりがちです。

しかし、結論から言えば、適切な時期にさえ行えば、パキラはたとえ丸坊主になっても、その驚異的な生命力で多くの場合復活します。

パキラは幹の内部に水分や養分を蓄える能力が高く、葉がなくても、幹に残されたエネルギーと成長点を使って再び芽を吹かせることができます。

特に、植物の活動が最も活発になる成長期(5月〜9月)であれば、剪定によるダメージからの回復も非常に早く、環境が良ければ1ヶ月ほどで新しい芽が次々と顔を出すことも珍しくありません。この性質を利用して、樹形を根本から作り直す「強剪定」という手法もあるくらいです。

「切りすぎ」に伴うリスクと注意点

ただし、「切りすぎ」には相応のリスクも伴います。安全に復活させるためには、以下の点に十分注意してください。

- エネルギー生産の完全停止:葉は光合成によってエネルギーを作り出す「工場」です。すべての葉を失うと、この工場が完全に停止してしまい、新たなエネルギーを生産できなくなります。株は幹に蓄えた貯金を使って回復を試みますが、体力がなければそのまま弱ってしまう可能性があります。

- 根腐れのリスク増大:葉からの水分の蒸散がなくなるため、土の乾きが極端に遅くなります。剪定前と同じ感覚で水やりを続けると、鉢の中が常に過湿状態となり、根が呼吸できずに腐ってしまう「根腐れ」を起こす危険性が格段に高まります。

- 冬場の強剪定は致命傷に:前述の通り、成長がほぼ停止する冬に丸坊主剪定を行うのは、最も避けるべき行為です。回復するための体力が全くない状態で大きなダメージを受けると、春を待たずに枯死してしまう可能性が非常に高いです。

もし切りすぎてしまっても、決して諦めないでください。焦らず、明るい日陰で静かに見守り、特に水やりは「土の表面が完全に乾いてからさらに数日待つ」くらい慎重に行うことが、復活への鍵を握ります。パキラ自身の生命力を信じて、適切な管理を続けましょう。

パキラの剪定で失敗しないための育て方

観葉スタイル・イメージ

参考

- 剪定後に最適な日当たりと置き場所

- 剪定後の肥料を与える正しいタイミング

- 健康な株に育てる室内管理のコツ

- 気根が出てきたときの適切な対処法

- 剪定した枝を使ったパキラの増やし方

- パキラの剪定で失敗しても復活は可能

剪定後に最適な日当たりと置き場所

観葉スタイル・イメージ

剪定後のパキラは、人間でいえば大きな手術を終えた直後のような、非常にデリケートで体力を消耗した状態です。

この回復期に適切な環境を提供できるかどうかが、その後の成長を大きく左右します。特に、日当たりと置き場所の管理は、失敗からの復活を促す上で最も重要な要素の一つです。

まず絶対に避けなければならないのが、剪定直後の株を強い直射日光に当てることです。剪定によって葉の数が減っている状態で強い日差しを浴びると、普段なら葉が守ってくれるはずの幹や枝が直接ダメージを受け、「幹焼け」や「葉焼け」を起こしてしまいます。

焼けた部分は細胞が壊死し、茶色く変色して元には戻りません。また、株全体の水分が急激に失われ、深刻なダメージにつながる可能性もあります。

剪定後のベストな養生環境

剪定を終えてから、新しい芽がしっかりと複数展開してくるまでの約2〜4週間は、レースのカーテン越しのような、直射日光の当たらない柔らかな光が差し込む「明るい日陰」で養生させるのが理想的です。

光合成を行うために適度な明るさは必要ですが、あくまでも刺激の少ない優しい光環境を心がけましょう。具体的には、北向きの窓辺や、日当たりの良い部屋でも壁際などが適しています。

また、前述の通り、風通しの良さも回復を後押しする重要なポイントです。空気がよどむ場所に置くと、剪定した切り口が乾きにくく、そこから病原菌が侵入するリスクが高まります。

ただし、エアコンや扇風機の風が直接当たる場所は、極度の乾燥を招き、株の水分を奪ってしまうため避けるべきです。窓を少し開けて自然の空気が穏やかに流れるような、快適な場所に置いてあげてください。

新しい芽が力強く伸び始め、葉が数枚しっかりと開いてきたら、それは回復が進んでいるサインです。そこから少しずつ元の置き場所へと光の強度に慣らしていきます。

このように、剪定後のステージに合わせて環境を細やかに調整してあげることが、失敗からのスムーズな復活と、その後の健康な成長を確実なものにします。

剪定後の肥料を与える正しいタイミング

観葉スタイル・イメージ

剪定で体力を大きく消耗したパキラを見て、「早く元気になってほしい」という思いから、すぐに肥料を与えたくなるかもしれません。しかし、この親心は残念ながら逆効果になることが多く、剪定直後の施肥は、株に追い打ちをかける「最もありがちな失敗」の一つです。

剪定後のパキラは、地上部の葉が減ったことに伴い、根の活動も一時的に鈍化・縮小させています。この状態で土の中に肥料成分が過剰に存在すると、根がその濃度に耐えきれずに水分を奪われ、脱水症状を起こしてしまいます。

これが「肥料焼け」と呼ばれる現象で、根に深刻なダメージを与え、最悪の場合、株全体を枯死させてしまうことさえあります。

施肥再開は「成長のサイン」を確認してから

肥料を与えるべき最適なタイミングは、剪定後に新しい芽がはっきりと複数出てきて、葉が開き、明らかに成長が再開したことを目で見て確認してからです。

これは、根も再び活動を始めたというサインに他なりません。具体的な目安としては、剪定後、最低でも3週間〜1ヶ月は様子を見るのが安全です。

施肥を再開する際は、株に負担をかけないよう、緩やかにスタートすることが鉄則です。最初は、市販の液体肥料を通常よりも2倍以上に薄めて与えることから始めましょう。

株の回復具合を見ながら、数週間かけて徐々に規定の濃度に戻していきます。ゆっくりと効果が表れる置き肥(緩効性肥料)を使う場合は、規定量の半分程度から試してみると良いでしょう。

大手肥料メーカーである株式会社ハイポネックスジャパンの公式サイトでも、植物が弱っているときの施肥は避けるよう注意喚起されています。

| 肥料の種類 | 特徴 | 与えるタイミング・頻度(剪定後) |

|---|---|---|

| 液体肥料 | 即効性が高く、効果の調整がしやすい。 | 新芽の成長確認後、規定の2〜3倍に薄めたものを10日〜2週間に1回程度から始める。 |

| 緩効性化成肥料(置き肥) | 効果が約1〜2ヶ月持続し、手間が少ない。 | 新芽の成長確認後、規定量の半分程度を土の上に置く。次に与えるのは1〜2ヶ月後。 |

人間も手術後すぐに栄養満点の食事はとらず、おかゆなど消化の良いものから始めるのと同じです。焦らず、パキラ自身の回復ペースに合わせて、優しく栄養補給をサポートしてあげることが、本当の意味での愛情と言えるでしょう。

健康な株に育てる室内管理のコツ

観葉スタイル・イメージ

パキラの剪定で失敗しない、あるいは失敗から力強く復活させるためには、剪定という特別なイベントだけでなく、日々の基本的な室内管理が非常に重要になります。

健康で体力のある株は、剪定によるダメージからの回復も格段に早いため、普段から最適な環境で育てることが、成功への一番の近道です。

【最重要】水やりの基本をマスターする

観葉植物の管理で最も多くの人が失敗するのが水やりです。パキラは乾燥には比較的強い反面、過湿には非常に弱い性質を持っています。水のやりすぎは、根が呼吸困難に陥り腐ってしまう「根腐れ」の最大の原因です。

水やりの絶対的なコツは、「土の表面が完全に乾いたのを確認してから、鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。この「乾湿のメリハリ」が、健康な根を育てます。

そして、受け皿に溜まった水は、必ずすぐに捨てる習慣をつけましょう。これを放置すると、根が常に水に浸かった状態になり、根腐れを誘発します。

風通しは万病の薬

前述の通り、風通しは病害虫を予防する上で極めて重要です。特に現代の気密性の高い住宅では空気が滞りがちです。

定期的に窓を開けて新鮮な空気を取り入れたり、サーキュレーターを使って室内の空気を優しく循環させたりするだけで、病害虫のリスクを大幅に減らすことができます。植物にとっても、そよ風は心地よい刺激なのです。

葉水は毎日でもOK!メリットだらけの簡単ケア

霧吹きで葉の表裏に水を吹きかける「葉水(はみず)」は、非常に簡単ながら多くのメリットがある優れたお手入れ方法です。

- 害虫予防:湿度を嫌うハダニなどの微小な害虫の発生を効果的に防ぎます。

- ホコリ除去:葉の表面のホコリを洗い流し、光合成の効率を高めます。

- 保湿効果:エアコンなどで乾燥しがちな室内の湿度を高め、生き生きとした葉を保ちます。

特に乾燥する季節には、毎日行っても良いくらいです。パキラとのコミュニケーションの時間として、ぜひ習慣にしてみてください。

これらの基本的な室内管理を丁寧に続けることで、パキラは病気やストレスに強い丈夫な株に育ちます。元気な株であれば、剪定の失敗を恐れる必要はほとんどありません。日頃の愛情あるお手入れが、何よりの保険となるのです。

気根が出てきたときの適切な対処法

観葉スタイル・イメージ

パキラを育てていると、幹の途中や根元付近から、白や茶色のひょろっとした根のようなものが伸びてくることがあります。これは「気根(きこん)」と呼ばれる、空気中に伸びる性質を持つ根の一種です。

本来、熱帯雨林のような湿度の高い環境で、空気中の水分を吸収したり、不安定な場所で体を支える支柱根として発達したりする役割を持っています。

室内で気根が出てくること自体は、パキラが元気で成長しようとしている証拠でもあります。しかし、場合によっては鉢の中の環境が悪化しているサインである可能性も考えられます。

例えば、根詰まりや根腐れによって土中の根がうまく機能していないため、それを補おうとして気根を伸ばしているケースや、単に空気中の湿度が高すぎるケースなどです。

気根を見つけたらどうする?対処法を解説

気根を見つけた場合の対処法は、そのままでも問題ありませんが、見た目が気になる場合や、株の状態を考慮して以下のいずれかの方法を選択します。

- 土に優しく誘導する(推奨):最も自然な方法は、伸びてきた気根を土の表面に届くように優しく誘導してあげることです。気根が土に根付けば、通常の根と同じように水分や栄養を吸収するようになり、株を支える力も増して安定感が向上します。

- 清潔なハサミで剪定する:どうしても見た目が気になる、あるいは誘導するのが難しい場合は、付け根から清潔なハサミで切り取ってしまっても構いません。気根を数本切ったからといって、パキラ本体の健康に直接的な悪影響が出ることはほとんどありませんので安心してください。ただし、切り口から雑菌が入るのを防ぐため、必ず消毒した切れ味の良いハサミを使用しましょう。

気根が大量発生したら要注意!

もし気根が異常なほど大量に発生している場合は、鉢の中でトラブルが起きている可能性を疑うべきです。特に、土が常に湿っている、水の吸い込みが悪いなどの症状が併発しているなら、根腐れの危険信号かもしれません。

その際は、一度鉢から株を慎重に引き抜き、根の状態を確認してください。黒ずんでブヨブヨした腐った根があれば、それらをすべて取り除き、新しい水はけの良い土で植え替える必要があります。

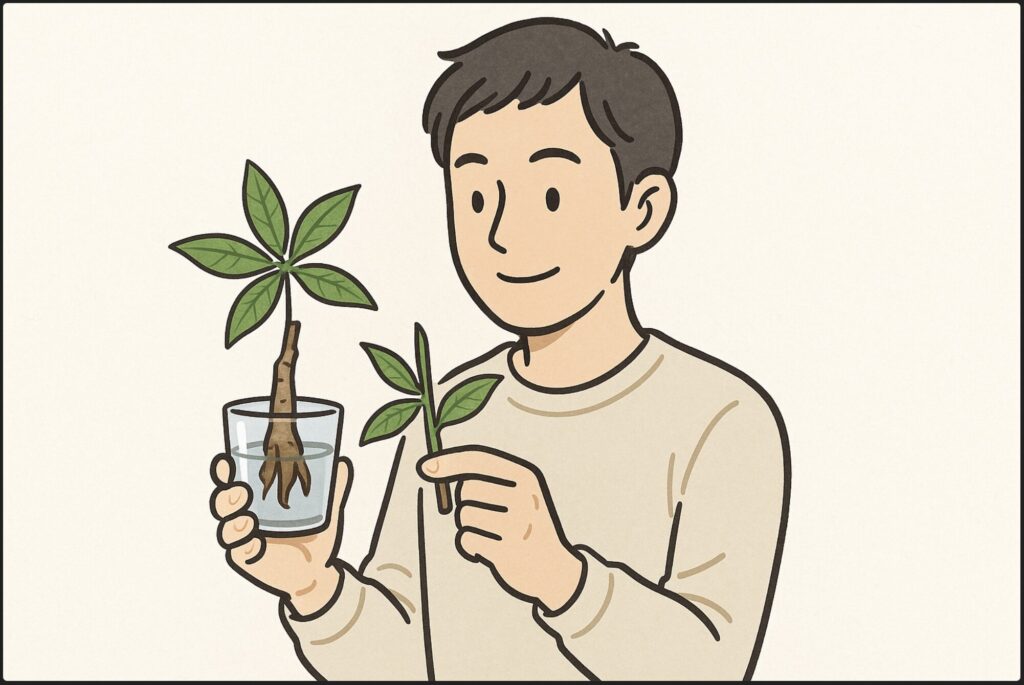

剪定した枝を使ったパキラの増やし方

観葉スタイル・イメージ

剪定で切り落とした枝は、ただのゴミではありません。それらは新しい命の元となる貴重な資源です。元気な枝であれば、「挿し木(さしき)」という方法を用いることで、親株のクローンとして新しい株を育てることができ、パキラを増やすという新たな楽しみも生まれます。

挿し木は、植物が持つ驚くべき再生能力を利用した増やし方です。成功率が最も高いのは、やはり親株の成長が活発な5月〜9月の時期。手順は驚くほど簡単なので、ぜひ気軽に挑戦してみてください。

初心者でも失敗しない!挿し木の基本手順

- 挿し穂(さしほ)を準備する:剪定した枝の中から、元気でしっかりしたものを選び、10cm〜15cm程度の長さにカットします。このとき、新芽の元となる成長点が少なくとも1〜2つは含まれるようにするのが成功の秘訣です。水分の蒸散を抑え、発根にエネルギーを集中させるため、先端についている葉を2〜3枚だけ残し、それ以外の大きな葉はすべて取り除きます。残した葉も、大きすぎる場合は半分ほどのサイズにカットするとさらに効果的です。

- 水揚げで発根準備:カットした挿し穂の切り口を、水を入れたコップやバケツなどに1〜2時間ほど浸けておきます。この「水揚げ」という作業により、挿し穂が十分に水を吸い、発根の準備が整います。切り口をカッターなどで斜めにカットし直すと、吸水面積が広がり、より効果的です。

- 清潔な用土に挿す:挿し木・種まき用の清潔な土(肥料分のない赤玉土小粒、バーミキュライト、鹿沼土などが適しています)をビニールポットなどに入れ、あらかじめ湿らせておきます。そして、割り箸などで穴を開け、挿し穂の切り口を傷めないように優しく挿します。深さは、挿し穂の長さの3分の1から半分程度が目安です。

- 発根するまで優しく管理:挿し終わったら、直射日光の当たらない明るい日陰で、土が乾かないように注意深く管理します。この時期は特に乾燥が大敵なので、霧吹きで葉や土の表面を湿らせてあげるのも良いでしょう。環境が良ければ、約1ヶ月ほどで発根し、新しい芽が動き始めます。新芽が確認できたら、挿し木は成功です。

もっと手軽な「水挿し」という方法も

土を用意するのが少し面倒に感じる方は、水を入れたグラスや空き瓶に挿し穂を挿しておくだけの「水挿し」がおすすめです。

水が腐らないように毎日こまめに取り替える必要はありますが、透明な容器を使えば、白い根がにょきにょきと伸びてくる様子を直接観察することができ、生命力の神秘を感じられます。根が5cmほどに伸びたら、観葉植物用の土に優しく植え替えてあげましょう。

パキラの剪定で失敗しても復活は可能

この記事では、パキラの剪定でありがちな失敗の原因から、その後の正しい育て方、さらには剪定枝を活用した増やし方まで、幅広く解説してきました。

剪定の失敗は誰にでも起こりうることですが、パキラの持つ強い生命力と、適切な知識があれば、ほとんどの場合元気に復活させることができます。最後に、この記事で最もお伝えしたかった重要なポイントをリストで振り返ります。

チェックリスト

- パキラの剪定は植物の活動が活発な5月から9月の成長期に行うのが鉄則

- 剪定を怠ると徒長や病害虫の発生を招き健康を損なう原因になる

- 切る場所は新芽の源である「成長点」の少し上を狙うのが最大のコツ

- 茶色く木質化した古い幹は新芽が出にくいことを理解しておく

- 剪定道具は必ずアルコールなどで消毒し清潔な状態を保つ

- たとえ切りすぎて丸坊主になっても成長期であれば高確率で復活する

- 剪定直後は直射日光を避けレースのカーテン越しの明るい日陰で養生させる

- 剪定後の水やりは土の表面が完全に乾いてから行い根腐れを防ぐ

- 肥料は剪定後に新しい芽が動き出すのを確認してから与え始める

- 日頃から風通しを良くし葉水をすることで病気に強い健康な株に育つ

- ひょろひょろに徒長した枝は放置せず思い切って剪定し樹形をリセットする

- 幹から出る気根は土に誘導するか気になるなら清潔なハサミで切っても良い

- 剪定で出た元気な枝は挿し木に利用し新しい株として育てられる

- パキラは非常に生命力の強い植物なので回復力を信じることが大切

- 一度の失敗を恐れず今回の学びを次に活かせばあなたはもう園芸上級者