観葉スタイル・イメージ

おしゃれなインテリアグリーンとして不動の人気を誇るパキラですが、「購入した時より大きくなりすぎて置き場所に困る…」と感じていませんか?

この記事では、パキラを大きくしたくないという切実なお悩みを抱えるあなたのために、具体的な育て方のコツから失敗しない剪定方法まで、一歩踏み込んで徹底的に解説します。

「パキラは一年でどのくらい大きくなりますか?」という素朴な疑問から、「パキラの成長を止めるには?」といった究極の問いまで、専門的な視点でお答えします。

実は、日当たりの調整、水やりの頻度、そして肥料の有無といった基本的な管理方法を少し工夫するだけで、成長スピードは劇的に変わるのです。また、日光が足りないと幹や枝がひょろひょろに伸びてしまう「徒長」という現象も悩みの種です。

そうならないための具体的な対策や、伸びすぎた場合にどこを切るべきか、剪定の重要ポイントも写真付きで解説するようなイメージで分かりやすく説明します。

さらに、剪定で出た枝は挿し木にして増やす楽しみもありますし、人気の編み込みパキラをおしゃれなまま美しく維持する秘訣もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただき、あなたのパキラ管理にお役立てください。

ポイント

- パキラの成長を穏やかにする基本的な管理方法

- 大きさを維持するための具体的な剪定テクニック

- ひょろひょろにさせず健康な樹形を保つコツ

- 剪定した枝を挿し木として再利用する方法

コンテンツ

パキラを大きくしたくない原因と基本管理

観葉スタイル・イメージ

参考

- パキラは一年でどのくらい大きくなりますか?

- 成長を左右する日当たりの調整方法

- コンパクトに保つ水やりの頻度

- 成長を抑制するための肥料の与え方

- ひょろひょろに伸びてしまう原因と対策

- パキラの成長を止めるには?具体的なコツ

パキラは一年でどのくらい大きくなりますか?

観葉スタイル・イメージ

パキラの成長スピードは、育成環境に大きく左右されますが、その根本にあるのは非常に旺盛な生命力です。

原産地である中南米の熱帯地域では、高さ20メートルにも達する高木として自生していることからも、そのポテンシャルの高さがうかがえます。特に、気温が15℃以上になる春から秋にかけての生育期には、文字通り日々の変化が目で見てわかるほどぐんぐん育ちます。

例えば、近年人気の100円ショップなどで販売されている10cmほどの小さな卓上サイズの苗でも、日当たりや水やりといった条件が揃った環境で育てれば1年間で30cm以上、場合によっては50cm近くも背丈が伸びることは決して珍しくありません。

この成長力こそが「初心者でも育てやすい」と言われる所以ですが、同時に「大きくなりすぎる」という悩みの原因でもあるのです。

この成長メカニズムを正しく理解し、成長に関わる環境要因を意図的にコントロールすることが、パキラのサイズをコンパクトに維持するための第一歩となります。

豆知識:実生株と挿し木株の違い

市場に流通しているパキラには、大きく分けて2種類あります。一つは種から育てられた「実生(みしょう)株」で、幹の根元がぷっくりと徳利のように膨らんでいるのが特徴です。こちらは比較的成長が緩やかで、独特の愛嬌あるフォルムを楽しめます。

もう一つは、枝を切って発根させた「挿し木(さしき)株」です。幹がまっすぐで、流通段階で主幹の上部がカットされているものが多く、そこから分岐した脇芽が勢いよく成長するため、実生株に比べて成長が早い傾向にあります。

ご自宅のパキラがどちらのタイプかを知ることも、成長予測の一助となります。

成長を左右する日当たりの調整方法

観葉スタイル・イメージ

パキラの成長をコントロールする上で、光合成の源となる「日当たり」は最も重要な環境要素と言っても過言ではありません。パキラは基本的に日光を好む植物ですが、その光の質と量(日照時間)を調整することで、成長スピードをある程度コントロールすることが可能です。

理想的な置き場所は「明るい日陰」

パキラにとって最も快適な環境は、強すぎる直射日光を避けた、木漏れ日のような柔らかな光が長時間当たる場所です。室内であれば、レースのカーテン越しに光が入る窓辺が理想的です。

特に夏場の強い直射日光に長時間当ててしまうと、人間が日焼けするのと同じように葉がダメージを受け、「葉焼け」を起こしてしまいます。葉焼けした部分は光合成の能力を失い、茶色や白に変色して枯れてしまうため、一度傷つくと元には戻りません。

成長を抑制したい場合の光コントロール術

もし成長スピードを意図的に緩やかにしたいのであれば、光合成の量を少しだけ制限するというアプローチが有効です。例えば、一日を通して明るい南向きの窓辺から、午前中だけ光が差し込む東向きの窓辺へ移動させる、あるいは窓から少し離れた壁際に置いてみる、といった工夫です。

これにより、生命維持に必要な最低限の光合成は行いつつ、過剰な成長を促すほどのエネルギーは作らせない、という状況を作り出します。

注意点:暗すぎる場所は「徒長」のリスク

成長を抑えたい一心で、玄関や廊下といった極端に暗い場所に長期間置くのは絶対に避けましょう。日光が極度に不足すると、パキラは光を求めて必死に枝や茎を異常に長く伸ばす「徒長(とちょう)」という状態に陥ります。

徒長した株は、節と節の間が間延びし、葉の色も薄く、ひょろひょろとした非常に弱々しい姿になります。病害虫への抵抗力も著しく低下するため、健康的な見た目を保ちつつ成長をコントロールする、絶妙なバランス感覚が求められます。

コンパクトに保つ水やりの頻度

観葉スタイル・イメージ

パキラを大きくしたくない場合、根からの水分吸収量をコントロールする、つまり水やりの頻度を調整することが非常に効果的です。

植物にとって水は成長に不可欠な要素であり、土が常に湿っている潤沢な状態は、根の活動を活発化させ、結果として地上部の葉や茎の成長をどんどん促進してしまいます。

コンパクトなサイズを維持するための水やりの鉄則は、徹底して「乾かし気味」に管理することです。

多くの初心者がやりがちな「土が乾いたらすぐあげる」のではなく、「土の表面が完全に乾いたのを確認してから、さらに2〜3日、あるいはそれ以上待ってから水を与える」くらいで十分です。

パキラはぷっくりとした幹の部分に水分を蓄える能力があるため、見た目以上に乾燥に強い植物なのです。

水やりをする際は、必ず鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与え、受け皿に溜まった水は数分以内に必ず捨てるようにしてくださいね。これを怠ると根が常に水に浸かった状態になり、呼吸ができなくなって腐ってしまう「根腐れ」の最大の原因になります!

季節ごとの水やり頻度の目安は以下の通りですが、これはあくまで一般的な目安です。お部屋の湿度や風通しによって土の乾くスピードは全く異なるため、必ずご自身の指で土を触って乾き具合を確認する習慣をつけましょう。

| 季節 | 水やりの頻度(目安) | ポイントと注意点 |

|---|---|---|

| 春・秋(生育期) | 土の表面が完全に乾いてから2〜3日後 | 成長期ですが、ここで水を与えすぎると一気に大きくなる原因になります。メリハリのある水やりを心がけましょう。 |

| 夏(生育旺盛期) | 土の表面が完全に乾いてから1〜2日後 | 気温が高く土の蒸発は早いですが、室内の多湿による根腐れには最大限の注意が必要です。エアコンの効いた部屋では意外と乾きが遅いこともあります。 |

| 冬(休眠期) | 土の表面が完全に乾いてから1週間後(月1〜2回程度) | 成長がほぼ止まるため、水はほとんど必要ありません。土をしっかり乾燥させることで耐寒性も増します。忘れるくらいが丁度良いかもしれません。 |

成長を抑制するための肥料の与え方

観葉スタイル・イメージ

人間にとっての食事と同じく、植物の成長を直接的に促進する要因が「肥料」に含まれる栄養素です。そのため、パキラをこれ以上大きくしたくないのであれば、肥料の与え方を根本から見直すことが不可欠です。

結論から言うと、室内でサイズを維持したいパキラには、肥料は基本的に与えない、もしくはごく少量に留めるのが最も確実で効果的な方法です。

パキラは元来非常に丈夫な植物であり、植え替え時に新しい用土に含まれる元肥だけで、次の植え替えまでの1〜2年間は十分に育ちます。むしろ、室内でコンパクトに楽しむ場合は、余計な栄養を与えない方が徒長を防ぎ、管理が格段に楽になります。

もし肥料を与えるなら:栄養不足のサインを見極める

長年植え替えをしていない株などで、葉の色が全体的に薄くなったり(特に下葉から黄色くなる)、新しい葉の出が悪くなったりするなど、明らかに栄養不足のサインが見られた場合に限り、最小限の肥料を与えることを検討します。その際は、以下の点を厳守してください。

ポイント

- 時期:必ず成長が活発な春から初夏(5月〜7月頃)に限定します。休眠期や弱っている時に与えると逆効果です。

- 種類:ハイポネックスジャパンの記事などで紹介されているような、効果がゆっくりと長期間持続する「緩効性化成肥料」を選びましょう。水で薄める液体肥料は即効性が高く、急激な成長を促してしまうため、サイズを維持したい場合には適していません。

- 量:製品に記載されている規定量の半分以下から試すなど、ごく少量に留めます。「肥料焼け」のリスクを避けるためです。

特に、植え替え直後の1ヶ月間や、体力が落ちている冬の休眠期に肥料を与えると、弱った根が肥料成分の濃度に耐えられず、水分を吸い上げられなくなって枯れてしまう「肥料焼け」を起こす危険性が高いため、絶対に避けてください。

ひょろひょろに伸びてしまう原因と対策

観葉スタイル・イメージ

パキラの見た目を損なう最も一般的なトラブルが、幹や枝が「ひょろひょろ」と力なく間延びしてしまう「徒長(とちょう)」です。

これは単に不格好なだけでなく、植物が健全な生育環境にないことを示す危険信号であり、放置すると株全体が衰弱し、病害虫への抵抗力も失われてしまいます。

徒長の最大の原因は「光」の不足

徒長の根本的な原因は、前述の通り圧倒的な日照不足です。植物は光合成によって生きるためのエネルギーを作り出しているため、暗い場所に置かれると、少しでも多くの光を求めて必死に光源の方向へ茎や枝を伸ばそうとします。

その際、葉を密に茂らせるよりも、まずは茎を伸ばして光に到達することを最優先するため、節と節の間隔が異常に長く、葉の色も薄い、ひょろひょろともやしのような姿になってしまうのです。

また、日照不足に加えて、水の与えすぎ(過湿)や風通しの悪さも徒長をさらに助長する要因となります。これらの要因が組み合わさることで、パキラは健全な横方向への成長ができず、縦にばかり伸びてしまうのです。

徒長してしまった場合のリカバリープラン

一度徒長によって伸びてしまった茎や枝は、残念ながら元の太くがっしりとした姿に戻ることはありません。そのため、対策としては「環境改善」と「外科的処置(剪定)」の2つのアプローチが必要となります。

- 【環境改善】置き場所の最適化:まずは、徒長の根本原因である日照不足を解消するため、現在よりも明るい場所へ移動させます。ただし、暗い場所に慣れた株をいきなり強い日差しに当てると葉焼けを起こすため、1〜2週間かけて徐々に明るい場所へ慣らしていくことが重要です。

- 【外科的処置】剪定による仕立て直し:間延びしてしまった部分は、思い切って剪定(切り戻し)を行います。これにより、株元や残した茎のしっかりとした節から、健全な新しい芽が吹いてくるのを促すことができます。具体的な剪定方法は後のセクションで詳しく解説します。

ひょろひょろのサインは、パキラからの「もっと光が欲しい!」という悲痛な叫びです。見逃さずに早めに対策してあげるのが、パキラをたくましく美しく保つ秘訣ですよ!

パキラの成長を止めるには?具体的なコツ

観葉スタイル・イメージ

「パキラの成長を完全に止めたい」というご要望をいただくことがありますが、植物は生き物である以上、その生命活動を完全に停止させることは不可能であり、それを目指すことは枯死に直結します。

したがって、ここでの現実的なゴールは「成長を止める」のではなく、「成長スピードを極限まで緩やかにし、現状のサイズを長期間維持する」ことだとご理解ください。

そのための具体的なコツは、単一の方法に頼るのではなく、これまで解説してきた各種の管理方法を複合的に実践し、パキラにとって「ギリギリ元気に生きていけるけれど、積極的に成長するほどの余力はない」という環境を意図的に作り出すことにあります。

成長を抑制する管理法の組み合わせ(スパルタ管理術)

- 光を制限する:直射日光を避け、健康を維持できる最低限の明るさの場所に置く。

- 水を絞る:土が完全に乾いてからさらに数日待つ「乾かし気味」の管理を徹底する。

- 栄養を断つ:肥料は一切与えない。

- 根の成長を物理的に止める:あえて植え替えをせず、根詰まり気味の状態で育てる。

最終手段:あえて植え替えをしない「根詰まり」の活用

特に効果的なのが、4つ目の「植え替えをしない」という、やや荒療治とも言える方法です。植物は鉢の中で根を張るスペースがなくなると(根詰まり)、それ以上地上部を大きく成長させることが困難になるという性質があります。

通常、植物の健康のためには1〜2年に1度の植え替えが推奨されますが、サイズ維持を最優先するならば、あえて植え替えの間隔を3〜4年、あるいはそれ以上に延ばすことで、成長を物理的に抑制できます。

また、どうしても植え替えが必要な場合でも、一回り大きな鉢に替えるのではなく、根鉢を3分の1ほど崩して古い根を整理し、同じ大きさの鉢に新しい土で植え直すことで、リフレッシュさせつつもサイズアップを防げます。

注意:スパルタ管理は常に枯死と隣り合わせ

これらの方法は成長抑制に絶大な効果を発揮しますが、どの方法も一歩間違えればパキラの健康を著しく損ない、最悪の場合枯れてしまいます。葉が次々と黄色く落ちはじめたり、幹に張りがなくなったりするのは危険信号です。

常にパキラの些細な変化を注意深く観察し、少しでも異変を感じたら、水やりの頻度を少し戻す、より明るい場所へ移すなど、管理方法を微調整することが極めて重要です。

パキラを大きくしたくない時の剪定テクニック

観葉スタイル・イメージ

参考

- 剪定で失敗しないためにどこを切るか

- おしゃれな樹形を維持する剪定のコツ

- 編み込みパキラの剪定と注意点

- 切った枝は挿し木で再利用できる

- まとめ:パキラを大きくしたくない悩み解決

剪定で失敗しないためにどこを切るか

観葉スタイル・イメージ

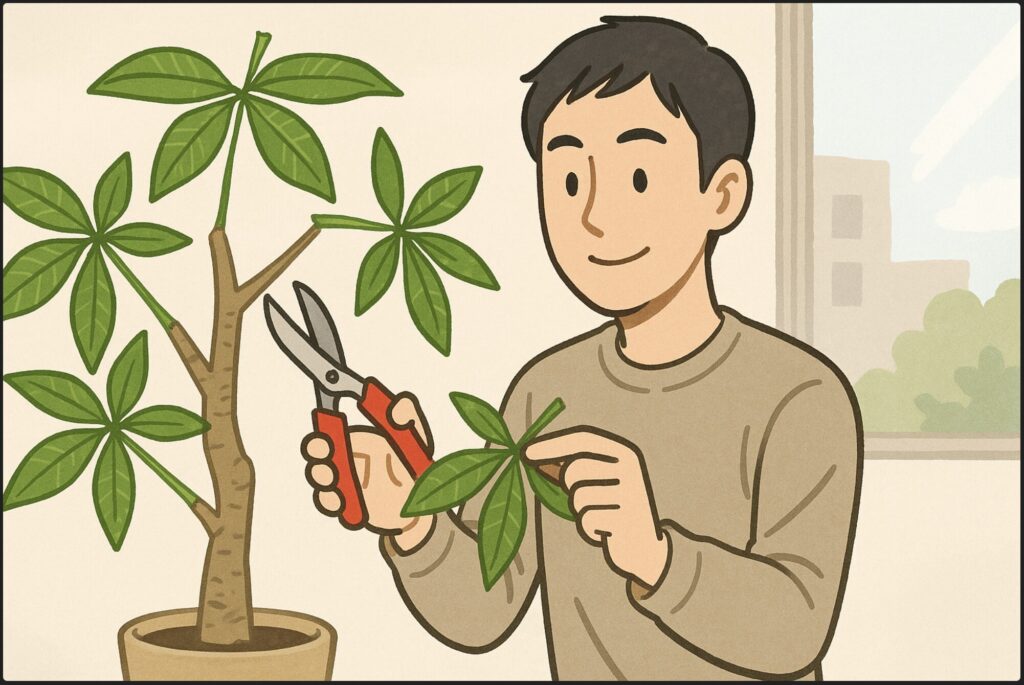

パキラのサイズを自在にコントロールし、美しく健康的な樹形を維持するために最も効果的かつ重要な作業が「剪定」です。

しかし、生きている植物にハサミを入れることに抵抗を感じ、「どこを切ればいいのか分からない」「失敗して枯らしてしまったらどうしよう」と不安に思う方も非常に多いでしょう。

失敗しないための最大のポイントは、植物の生命線である「成長点」を見極め、それを意識して切ることです。

「成長点」とは?その見つけ方

成長点とは、その名の通り、新しい芽や枝が伸びてくる基点のことです。パキラの幹や枝をよく観察すると、幹の表面にある茶色い節や、少しポコッと膨らんでいる部分が見つかるはずです。これが成長点です。

この生命力溢れる部分を残して剪定することで、切った後もそこから元気に新芽が吹き、樹形が再生されやすくなります。

剪定の基本的なセオリーは、切りたい枝の、残したい成長点の1〜2cm上でカットすることです。成長点の直上すぎると新芽がうまく育たなかったり、逆に離れすぎると残った部分が枯れ込んだりすることがあるため、この「1〜2cm上」というのが重要なポイントになります。

それでも不安な方にご朗報です。パキラは驚異的な生命力を持っているため、もし間違えて成長点がないツルツルの幹の途中で切ってしまっても、多くの場合、残った幹が自ら新しい成長点を作り出してそこから芽吹いてくれます。

初心者の方でもあまり怖がらずに、思い切って挑戦できるのがパキラの素晴らしいところです!

剪定の基本手順と推奨される道具

剪定作業を成功させるためには、手順と道具の準備が大切です。

| ステップ | 内容 | 重要なポイント |

|---|---|---|

| 1.時期を選ぶ | パキラの生育期である5月〜9月頃に行います。特に梅雨時期は湿度が高く、新芽の生育に適しています。 | 気温が15℃を下回る秋以降や、真夏の猛暑日は株への負担が大きいため避けます。 |

| 2.道具を準備する | よく切れる清潔な剪定バサミを用意します。太い枝を切る場合は、園芸用のノコギリも準備しましょう。 | ハサミは使用前にアルコール消毒すると、切り口からの病原菌の侵入を防げます。切れ味の悪いハサミはNGです。 |

| 3.理想の形をイメージする | いきなり切り始めるのではなく、少し離れた場所からパキラ全体を眺め、どのくらいの高さや幅にしたいのか、完成形を具体的にイメージします。 | 不要な枝を手で隠してみるなど、切った後の姿をシミュレーションすると失敗が少なくなります。 |

| 4.思い切ってカットする | イメージが決まったら、成長点の上を目安にカットします。まずは明らかに不要な、伸びすぎた枝や混み合っている枝から手をつけると良いでしょう。 | 切り口をきれいに保つため、迷わずに一気に切り落とします。太い枝の切り口には、保護剤(癒合剤)を塗布すると回復が早まります。 |

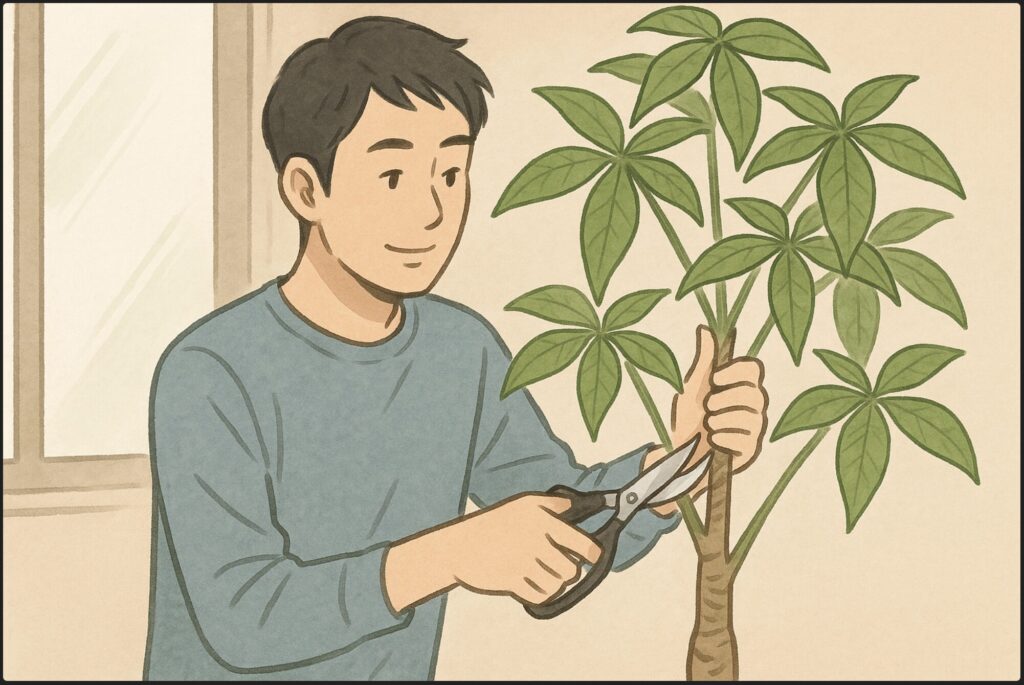

最終手段:丸坊主剪定

あまりに大きくなりすぎたり、徒長や葉落ちで見るも無残な姿になってしまったりした場合は、全ての葉や細い枝を切り落とし、太い幹だけの状態(丸坊主)にするという大胆な剪定も可能です。

一見枯れてしまったように見えますが、幹に蓄えられたエネルギーで数週間後には新しい芽を芽吹かせ、ゼロから樹形を作り直すことができます。これは樹形を根本からリセットしたい時の最終手段として有効です。

おしゃれな樹形を維持する剪定のコツ

観葉スタイル・イメージ

剪定は、単にパキラのサイズを小さくするための作業ではありません。あなたのセンスで樹形をデザインし、世界に一つだけの、よりデザイン性の高いおしゃれな姿に仕立てるためのクリエイティブな作業でもあります。

ここでは、まるでプロのガーデナーが手掛けたかのように、センス良く見せるための剪定のコツをいくつかご紹介します。

1.「引き算」のデザイン:全体のシルエットを意識する

デザインの基本は「引き算」です。まず大切なのは、理想のシルエットを明確にイメージし、そこからはみ出す部分を切り落としていくという考え方です。例えば、全体を柔らかな印象の卵型や、モダンでシャープな三角形に整えることをゴールに設定します。

あるいは、下枝を大胆にカットして上部にだけ葉を集中させ、美しい幹のラインを際立たせる「スタンダード仕立て」も人気です。

いきなりハサミを入れるのではなく、少し離れた場所から何度も株全体を眺め、手で不要な枝を隠してみて、切った後の姿を十分にシミュレーションすることが成功への近道です。

2.美観と健康の要:「忌み枝」を優先的にカットする

盆栽の世界には、樹形を乱し、生育の妨げにもなる「忌み枝(いみえだ)」という考え方があります。パキラの剪定においても、以下のような忌み枝を優先的に枝の付け根から切り落とすことで、見た目が劇的にすっきりと整い、内部への風通しも格段に向上します。

ポイント

- 内向き枝(ふところ枝):幹の中心に向かって内側に伸びる枝

- 交差枝(からみ枝):他の枝と十字に交差している枝

- 平行枝:すぐ近くで同じ方向に平行して伸びている枝

- 立ち枝(徒長枝):真上に向かって一本だけ勢いよく伸びすぎている枝

- 下り枝(下がり枝):不自然に下方向に向かって伸びている枝

- 車枝:一つの箇所から放射状に何本も出ている枝

これらの枝を整理するだけでも、素人っぽさがなくなり、プロが手入れしたような洗練された印象になります。

3.プロの技:「抜け感」を演出し、病害虫を予防する

葉が密集して重たい印象になっている部分は、古い葉、傷んだ葉、あるいは大きすぎる葉を、葉の付け根(葉柄)から間引くようにカットして、葉の量を調整します。これにより、枝や幹に光が当たりやすくなり、軽やかで涼しげな「抜け感」が生まれます。

見た目の美しさだけでなく、風通しが改善されることで、カイガラムシやハダニといった湿気を好む病害虫の発生を効果的に予防することにも繋がります。農林水産省のウェブサイトでも、病害虫対策における風通しの重要性が指摘されています。

剪定は一回で完璧を目指す必要はありません。むしろ、少し切っては眺め、また少し切っては眺める、という対話のようなプロセスを楽しむのが上達のコツです。あなたのパキラを、あなただけのアート作品に育ててみてください!

編み込みパキラの剪定と注意点

観葉スタイル・イメージ

複数の若い幹を三つ編みのように編み込んで仕立てられたデザイン性の高い「編み込みパキラ」は、ギフトなどでも非常に人気がありますが、その特殊な形状ゆえに、剪定や管理にはいくつかの特有の注意点が存在します。

基本的な剪定方法は通常のパキラと変わりません。つまり、上部に伸びすぎた枝葉を、バランスを見ながら成長点の上でカットしていくことになります。

しかし、根本的な構造として複数の株が限られたスペースの鉢の中で生存競争を繰り広げている状態のため、単幹のパキラでは起こりにくい特有のトラブルが発生しやすいのです。

最も重要かつ頻発するトラブル:編み込み幹の一部枯死

編み込みパキラを育てていると最もよく遭遇するのが、数本ある幹のうちの1〜2本が競争に負けて枯れてしまうというケースです。

これはある程度避けられない現象でもありますが、枯れた幹をそのまま放置してしまうと、そこから腐敗が進行したり、カビやキノコが発生したり、あるいは病害虫の温床となったりして、隣接する元気な他の幹にも悪影響を及ぼす重大なリスクとなります。

枯れた幹の見分け方と緊急対処法

幹を指で軽く押してみて、ブヨブヨと柔らかい感触があったり、中がスカスカになっていたり、樹皮が簡単に剥がれたりする場合は、残念ながらその幹は内部で枯死しています。

発見したら、できるだけ早く外科的に取り除く必要があります。清潔なカッターナイフや小さなノコギリを使い、他の元気な幹の樹皮を傷つけないように細心の注意を払いながら、枯れた部分を根元から丁寧に切り取ってください。

もし幹が複雑に絡み合っていて完全な除去が難しい場合は、無理に引き抜こうとせず、できる範囲で腐敗部分を削り取るだけでも効果があります。

樹形全体のバランスを整える高度なテクニック

編み込みパキラは、それぞれの幹の個体差によって、そこから出る枝の成長スピードが異なることがよくあります。そのため、一本の幹から伸びる枝だけが突出してしまい、全体のバランスが崩れがちです。

剪定する際は、株全体を一本の木として大雑把に見るのではなく、それぞれの幹から伸びる枝の勢いを個別に評価し、強く伸びすぎている枝は短めに、成長が緩やかな枝は軽めに剪定するといった、個別のバランス調整を意識すると、全体の形が美しく整いやすくなります。

切った枝は挿し木で再利用できる

観葉スタイル・イメージ

剪定で切り落とした枝を、そのままゴミとして捨ててしまうのは非常にもったいないことです。パキラは前述の通り驚異的な生命力を持っており、切った枝を使って驚くほど簡単に新しい株を増やす「挿し木」ができます。

親株をコンパクトに維持しながら、小さなクローンを新たに育ててみる。あるいは、愛情を込めて育てた株を友人への素敵なプレゼントにするなど、グリーンライフの楽しみ方がさらに広がります。

初心者でもほぼ失敗しない!挿し木の基本的な手順

挿し木に最も適した時期は、植物の成長エネルギーが最も高まる5月〜9月頃です。特に気温と湿度が安定する梅雨の時期は、成功率が格段に上がります。

- 穂木(ほぎ)の準備:剪定した枝の中から、元気でしっかりとした部分を選び、10cm〜15cmほどの長さにカットします。このとき、カッターナイフなど切れ味の良い刃物で切り口を斜めにスパッと切るのが重要です。これにより、吸水面が広くなり、発根が促進されます。

- 葉の整理と水分の蒸散抑制:挿し穂の先端についている葉を、大きさに応じて1〜2枚だけ残し、それ以外の根本側の葉は全て付け根から取り除きます。葉の数を制限することで、葉からの水分の蒸散を最小限に抑え、発根にエネルギーを集中させることができます。

- 水あげ(発根準備):コップや瓶などに新鮮な水を入れ、穂木の切り口を1〜2時間ほど浸けておきます。これにより、穂木が十分に水分を吸収し、挿し木後の成功率が高まります。

- 用土への挿し込み:肥料分のない清潔な用土(園芸店で販売されている挿し木用の土や、赤玉土の小粒などが最適)を入れたビニールポットを用意します。あらかじめ指や割り箸で穴をあけてから、穂木のデリケートな切り口を傷めないように優しく挿し、周りの土を軽く寄せて固定します。

- 発根までの管理:たっぷりと水を与え、新しい根が出てくるまでの約1ヶ月間は、土が乾燥しないように注意しながら、直射日光の当たらない明るい日陰で静かに管理します。

土を使わない「水栽培(水耕栽培)」という選択肢

用土に挿す代わりに、そのまま水を入れたガラス容器などに挿しておくだけでも、比較的簡単に発根させることができます。

透明な容器を使えば、白い根が少しずつ伸びていく神秘的な様子を日々観察できるため、お子様の自由研究や、インテリアとしても非常に人気があります。ただし、水が腐敗しないよう、最低でも2〜3日に一度は新鮮な水に交換することが、成功させるための絶対条件です。

まとめ:パキラを大きくしたくない悩み解決

この記事では、パキラをこれ以上大きくしたくないという共通のお悩みを解決するために、日々の基本的な管理方法から、サイズを維持するための専門的な剪定のコツまで、多角的に詳しく解説しました。最後に、本記事でご紹介した重要なポイントをリスト形式で振り返ります。

チェックリスト

- パキラは適切な環境下では1年間で30cm以上成長する生命力旺盛な植物である

- 成長を穏やかにするには直射日光を避けたやや日照時間の短い場所に置くことが有効

- 水やりは土の表面が完全に乾いてからさらに数日待つ「乾かし気味」を徹底する

- 室内でサイズ維持を最優先するならば肥料は基本的に与えない

- 日照不足は幹や枝が間延びする「ひょろひょろ」の徒長を引き起こす最大の原因である

- 一度徒長してしまった部分は剪定によって仕立て直す必要がある

- 植物の成長を完全に止めることは不可能であり「緩やかにする」ことを目指す

- あえて植え替えをせず鉢内の根詰まりを利用するのは成長抑制の最終手段である

- 剪定作業は株の回復が早い生育期の5月〜9月に行うのが基本

- 剪定で切る場所は新芽の基点となる「成長点」の1〜2cm上がセオリーである

- パキラは生命力が極めて強いため思い切った剪定や丸坊主からの再生も可能

- 美しい樹形をデザインするには内向き枝や交差枝などの「忌み枝」から整理する

- 編み込みパキラは競争に負けて枯れた幹を早めに取り除くことが健康維持の鍵

- 剪定で切り落とした枝は挿し木や水栽培で簡単に新しい株として再生できる

- 全ての管理方法はパキラの状態を日々注意深く観察し微調整することが最も大切である