観葉スタイル・イメージ

おしゃれなインテリアグリーンとして絶大な人気を誇るパキラ。

生命力が強く育てやすいことから、観葉植物を初めて育てる方にも選ばれることが多いですが、「購入した時よりもずいぶん大きくなったけど、このパキラは一体どこまで大きくなるんだろう?」という素朴な疑問や、少しばかりの不安を感じたことはありませんか。

この記事では、多くの方が気になる「パキラはどこまで大きくなりますか?」という基本的な疑問に、専門的な視点から詳しくお答えするのはもちろん、理想のサイズ感を保つための剪定や計画的な植え替えのコツ、そしてたくましい幹をより太くする方法まで、一歩踏み込んだ管理テクニックを徹底的に解説します。

日々の管理に欠かせない置き場所の選定、季節に応じた水やりや肥料の与え方、さらにはデリケートな冬越しのポイントや、悩まされがちな害虫対策、そして購入時に知っておくと差がつく実生苗の知識まで、パキラを元気に美しく、長く楽しむための情報を網羅しました。

この記事を読めば、あなたのパキラとの毎日が、もっと豊かで充実したものになるヒントがきっと見つかるはずです。

ポイント

- パキラの最大成長サイズとその生物学的背景がわかる

- 剪定や植え替えによる具体的な大きさのコントロール方法がわかる

- 幹を健康的に太く育てるための専門的なコツがわかる

- 季節ごとのお手入れと、それに伴う注意点が深く理解できる

コンテンツ

パキラはどこまで大きくなる?基本と育て方

観葉スタイル・イメージ

参考

- パキラはどこまで大きくなりますか?

- 購入前に知りたい実生苗との違い

- 最適な置き場所と日当たりの関係

- 乾燥気味が基本の水やり頻度とは

- 元気な成長を促す肥料の与え方

- 失敗しないパキラの冬越しのコツ

パキラはどこまで大きくなりますか?

観葉スタイル・イメージ

「我が家のこのパキラ、最終的にどれくらいの大きさになるのだろう?」これは、パキラを愛情込めて育てる多くの方が一度は抱く、期待と少しの不安が入り混じった疑問です。

結論から申し上げますと、パキラの最終的な大きさは、その個体が置かれた環境によって劇的に変わります。パキラの原産地である中南米の熱帯地域では、十分な光と水分、広大な大地に根を張り、そのポテンシャルを最大限に発揮します。

そのような理想的な環境下では、樹高15mから20mにも達する、見上げるほどの高木へと成長することが知られています。しかし、私たちが日本の室内で観葉植物として育てる場合、そのようなサイズにまで巨大化することはまずありませんのでご安心ください。

一般的な家庭環境で鉢植えとして育てるパキラは、最終的に2m前後の高さに落ち着くことがほとんどです。この大きさの制限には明確な理由があり、それは鉢という物理的な空間が根の成長範囲を限定するためです。

植物には、根を張ることができるスペースに応じて、地上部である幹や葉の大きさも自律的に調整するという、非常に巧みな性質が備わっているのです。とはいえ、パキラが非常に成長旺盛な植物であることは間違いありません。

適切な日当たりや水やりといった好条件が揃えば、1年間で50cm以上、時には70cm近くも伸びることも珍しくありません。手のひらサイズの小さな苗から育て始めたとしても、数年のうちに見応えのある立派なサイズへと変貌を遂げるでしょう。

成長スピードは環境と管理によって決まる

日当たりの良い場所で、適切な水やりや肥料管理を行うと、パキラはその生命力を遺憾なく発揮し、驚くべきスピードで成長します。

この性質を逆手に取れば、鉢のサイズをあえて小さめにしたり、剪定をこまめに行ったりすることで、成長を穏やかにコントロールし、コンパクトな樹形を長く楽しむことも十分に可能です。

購入前に知りたい実生苗との違い

観葉スタイル・イメージ

園芸店やインテリアショップでパキラを選ぶ際、実は見た目がよく似ていても、その生まれ方が全く異なる2つのタイプの苗が流通していることをご存知でしょうか。それは「実生(みしょう)苗」と「挿し木(さしき)苗」です。

この根本的な違いを理解しておくことは、あなたの理想とするパキラを育て上げる上で非常に重要な選択基準となります。

実生苗とは、その名の通り、種から発芽させて一から育てた苗のことです。一方、挿し木苗は、すでに大きく成長したパキラの枝や幹の一部を切り取り、それを土や水に挿して新たに発根させた、いわばクローンにあたる苗です。

両者は単に生まれ方が違うだけでなく、その後の成長の仕方や見た目の変化に大きな違いをもたらします。

実生苗と挿し木苗の簡単に見分けるポイント

この二つのタイプを見分ける最も簡単で確実なポイントは、株元の形状に注目することです。実生苗は、発芽時に種子が持っていた豊富な栄養を蓄えるため、根元がぷっくりと徳利のように膨らむという、非常に特徴的なフォルムを持っています。

これは、厳しい自然界で生き抜くための知恵とも言えるでしょう。対照的に、挿し木苗は、もともと均一な太さの幹や枝を土に挿しているため、株元に膨らみはなく、地面からまっすぐに同じ太さで伸びているように見えます。

| 比較項目 | 実生苗 | 挿し木苗 |

|---|---|---|

| 株元の形 | 徳利のようにぷっくりと膨らんでいる | 太さが均一でまっすぐな円筒形 |

| 幹の成長 | 生育環境に応じて年月をかけて太くなりやすい | 挿された時点からほとんど太くならない |

| 成長の個性 | 一つとして同じ形のない、個性豊かな樹形に育つ | 生産効率が高く、均一な品質の個体が多い |

| 市場での流通 | やや希少で、価格も高めな傾向がある | 安価で最も一般的に流通している |

幹を太く、個性的に育てたいなら「実生苗」の一択

もし、あなたがパキラの最大の魅力である、生命力あふれるぷっくりとした幹を、年月をかけてさらに太くたくましく、唯一無二の姿に育てていきたいと願うのであれば、選ぶべきは間違いなく実生苗です。

挿し木苗は、元の木(親木)の性質をそのまま引き継いでいるため、幹自体がそこから劇的に太くなることは、生物学的な観点からほとんど期待できません。購入する際には、ぜひ株元をじっくりと観察してみてください。

最適な置き場所と日当たりの関係

観葉スタイル・イメージ

パキラを長期間にわたって元気に育てる上で、日々の置き場所は生命線とも言えるほど非常に重要な要素です。適切な場所に置くことで、光合成が活発になり、葉の色つやが格段に良くなるだけでなく、病害虫に対する抵抗力も高まります。

様々な環境で適応できるパキラですが、その置き場所の結論を申し上げるならば、「レースカーテン越しのような、柔らかい間接光が長時間入る、明るい室内」が文句なしの最適環境です。

パキラはもともと、より大きな木々の下、つまり木漏れ日が差すような環境に自生していることもあり、強い日差しから身を守るために日陰にも比較的強い「耐陰性」という能力を持っています。

しかし、これはあくまで「耐える」能力であり、本来は日光が大好きな植物であることに変わりはありません。健康的な成長のためには、適度な光を十分に当ててあげることが何よりも重要なのです。

注意が必要な置き場所とその理由

- 強すぎる直射日光が当たる場所:

特に日本の夏場の強い直射日光は、パキラの比較的薄い葉にとっては過酷な環境です。葉緑素が破壊されてしまう「葉焼け」を起こし、葉が白っぽく変色する原因となります。一度葉焼けを起こした部分は光合成の能力を失い、残念ながら元には戻らないため、必ずレースカーテンやブラインドで光量を調整してあげましょう。 - 光がほとんど入らない暗すぎる場所:

前述の通り耐陰性があるとはいえ、まったく光が当たらない暗い場所に長期間置くと、植物は生き残るために必死に光を求めて枝や茎を異常に長く伸ばす「徒長(とちょう)」という現象を起こします。これにより、節と節の間が間延びし、ひょろひょろとした弱々しい姿になってしまい、観賞価値も著しく損なわれます。 - エアコンや暖房の風が直接当たる場所:

エアコンから出る人工的な風は、植物の葉から水分を急激に奪い、極度の乾燥状態を引き起こします。これにより葉が傷んだり、最悪の場合は枯れてしまったりする原因となるため、直接風が当たらない場所に配置することが鉄則です。

栽培のちょっとしたコツですが、時々、鉢を90度ずつくるっと回転させて、株の全ての面にまんべんなく光が当たるように意識してあげると、葉が特定の方向に偏ることなく、全方位にバランスの取れた美しい樹形をキープすることができますよ。ぜひ試してみてください。

乾燥気味が基本の水やり頻度とは

観葉スタイル・イメージ

観葉植物の管理において、多くの初心者がつまずきやすいのが「水やり」です。特に生命力の強いパキラの場合、水のやりすぎ、つまり過湿が枯らしてしまう最も一般的な原因として挙げられます。

パキラの水やりにおける絶対的な基本ルールは、「鉢土の表面が指で触って完全に乾いたことを確認してから、鉢底の穴から新鮮な水が十分に流れ出るまで、たっぷりと与える」ことです。

パキラは、その特徴的なぷっくりとした幹や根に水分を蓄える能力が非常に高いため、土が常に湿っている状態を嫌います。むしろ、少し乾燥気味に管理してあげることこそが、根を健康に保ち、元気に育てる最大のコツなのです。

季節の移り変わりに合わせた水やり頻度の調整

植物は人間と同じように、季節や気温の変化に応じて水の必要量が変わってきます。そのサインを的確に読み取り、水やりの頻度を調整してあげることが、上級者への第一歩です。

- 春・夏(活発な成長期):

気温がぐんぐん上昇し、新芽が次々と展開する時期は、パキラの生命活動が最も活発になります。当然、水の吸収スピードも速くなるため、土の状態をこまめにチェックする必要があります。基本ルール通り、土の表面が乾いていたら、躊躇せずたっぷりと水を与えましょう。土の乾き具合がよく分からない場合は、市販の水分計(サスティーなど)を利用するのも非常に有効です。 - 秋・冬(穏やかな休眠期):

気温が下がり始めると、パキラは徐々に成長を緩やかにし、冬にはほとんど活動を停止する「休眠期」に入ります。この時期は水の必要量が大幅に減少するため、水やりの頻度もそれに合わせて減らしていく必要があります。冬場は、土の表面が乾いてから、さらに数日(2~4日)待ってから水を与えるくらいで丁度良いでしょう。

「根腐れ」を防ぐための、水やりにおける2つの重要ポイント

水のやりすぎは、鉢内の土が常に湿った状態を保ち、根が酸素を取り込めずに窒息し、やがて腐ってしまう致命的な「根腐れ」を引き起こします。これを防ぐため、水やり後に受け皿に溜まった水は、面倒でも必ず毎回捨てる習慣をつけましょう。

また、冬場に蛇口から出たばかりの冷たい水をそのまま与えると、根に大きなストレスを与え、株を弱らせる原因になります。少し時間をおいて室温に戻した水を、気温が比較的に高い日中に与えるのが、植物への優しさです。(出典:日本植物生理学会「植物Q&A」)

元気な成長を促す肥料の与え方

観葉スタイル・イメージ

パキラは本来、非常に生命力が強く、基本的な管理さえしていれば肥料がなくても十分に育ちます。

しかし、より葉の色つやを良くしたい、あるいはもっと元気に、大きく育てたいと願う場合には、適切なタイミングでの施肥が非常に効果的です。人間で言えば、日々の食事に加えてサプリメントを取り入れるようなイメージです。

肥料を与える上で最も重要なのは、その時期です。パキラが新しい芽を出し、活発に成長する春から秋(具体的には5月~9月頃)が肥料を必要とする期間です。

逆に、気温が下がり成長がほとんど止まる「休眠期」である冬に肥料を与えてしまうと、栄養を吸収しきれずに土中の肥料濃度が高まり、根を傷めてしまう「肥料焼け」という障害を起こす危険性があります。

そのため、秋の終わりと共に肥料やりはストップし、春の訪れを待って再開するのが鉄則です。

肥料の種類とそれぞれの特徴、与え方

園芸店などで手に入る観葉植物用の肥料には、主に効果の現れ方が異なる2つのタイプがあります。それぞれの特徴を理解し、ご自身のライフスタイルに合わせて選びましょう。

- 緩効性化成肥料(置き肥):

土の上にパラパラと撒いたり、置いたりする固形タイプの肥料です。水やりのたびに栄養分が少しずつ溶け出し、その効果が長期間(製品によりますが約1~2ヶ月)持続するのが特徴です。一度与えれば当分追肥の必要がなく、栄養過多になりにくいことから、特に初心者の方におすすめです。 - 液体肥料(液肥):

水で規定の倍率に薄めて、水やり代わりに与える液体タイプの肥料です。栄養がすぐに植物に吸収される「速効性」が最大のメリットで、元気がない時の活力剤としても役立ちます。ただし、効果が短い分、与える頻度(製品によりますが10日~2週間に1回が目安)を守らないと、与えすぎになりやすいので注意が必要です。

肥料は植物の成長を力強くサポートしますが、与えすぎはかえって害になる「諸刃の剣」でもあります。製品に記載されている規定の量や頻度をしっかりと守ることが何よりも大切です。

もし肥料の濃度に不安がある場合は、最初は規定よりもさらに少し薄めに希釈して与え、植物の反応を見ながら調整していくと、より安全で確実です。

失敗しないパキラの冬越しのコツ

観葉スタイル・イメージ

温暖な熱帯地域が故郷であるパキラにとって、四季があり、時に厳しい寒さが訪れる日本の冬は、一年で最も過酷な季節です。この冬越しを上手にできるかどうかが、翌春に再び美しい新芽を見せてくれるかの大きな分かれ道となります。

冬越しを成功させるための最大のポイントは、「温度管理」と「水やりのコントロール」という、非常にシンプルな2点に集約されます。パキラが健康を維持したまま冬を越せる温度の目安は、最低でも10℃以上をキープすることが理想とされています。

もちろん、品種や個体の強さによっては5℃程度まで耐えることもありますが、これは植物にとって大きなストレスがかかっている状態であり、葉が落ちたり枯れ込んだりするリスクが非常に高まります。

冬の室内管理で特に注意したい3つのこと

- 置き場所の見直し:

秋まで屋外のベランダなどで管理していた場合は、気温が15℃を下回る前には必ず暖かい室内に取り込みましょう。室内であっても、窓際は外気の影響を受けやすく、夜間には放射冷却で想像以上に気温が下がります。デリケートな冬の間は、部屋の中央付近など、一日を通して温度変化が少ない場所に移動させるのが賢明です。 - 水やりの徹底的な見直し:

前述の通り、冬はパキラが休眠に入るため、水の吸収量が劇的に減少します。この時期に成長期と同じ感覚で水を与え続けると、ほぼ間違いなく根腐れを起こします。土が乾燥してからさらに数日待つくらいの、徹底的に乾燥気味な管理を心がけ、根を休ませてあげましょう。 - 空気の乾燥対策:

冬場は暖房器具の使用により、室内の空気が非常に乾燥します。この過乾燥は、パキラの葉から水分を奪い、葉先が枯れる原因となるだけでなく、乾燥を好む害虫である「ハダニ」が大量発生する絶好の条件を作り出してしまいます。これを防ぐため、霧吹きで葉の表裏に水を吹きかける「葉水(はみず)」を、晴れた日の午前中に定期的に行うと、葉の潤いを保ち、厄介な害虫の予防にも繋がるため一石二鳥です。

冬の厳しい環境下で、パキラの葉が黄色く変色したり、ハラハラと数枚落ちてしまったりすることは、生理現象としてよく起こります。しかし、幹を触ってみて硬く、しっかりしていれば、株自体は春を待つために休眠しているだけであることがほとんどです。

見栄えが悪くなったからといって、慌てて捨ててしまわずに、暖かくなるまで辛抱強く見守ってあげてください。春にはきっと、その生命力の強さを見せてくれるはずです。

パキラがどこまで大きくなるか決める管理のコツ

観葉スタイル・イメージ

参考

- パキラの幹を太くする方法とは

- 大きさを左右する植え替えの時期

- 形を整える剪定の基本テクニック

- 注意すべき害虫の種類と対策法

- パキラがどこまで大きくなるかは手入れ次第

パキラの幹を太くする方法とは

観葉スタイル・イメージ

観葉植物としてのパキラの大きな魅力の一つが、そのユニークでたくましい幹の存在です。この幹をより太く、がっしりとした安定感のある姿に育てたいと考えるのは、多くの愛好家にとって共通の願いでしょう。

幹を効果的に太くするためには、植物が本来持っている「外部環境に適応しようとする力」を、意図的に引き出してあげることが科学的なアプローチとして有効です。これを専門的には「機械的刺激に対する応答(チグモモルフォジェネシス)」と呼びます。

結論として、パキラの幹を太くするためには、十分な光量を確保すること、そして適度な風に当てて物理的な刺激を与え続けることが最も効果的な方法です。植物は、強い光を浴びることで光合成を最大限に活発化させ、自身の体を大きく、強く構築しようとします。

また、日常的に風に揺られることで、「このままでは倒れてしまう」という危機感を覚え、その力に抗するために自らの幹を太く、頑丈に変化させていく性質があるのです。

理想の幹に育てるための具体的な実践ステップ

- 大前提として「実生苗」を選ぶ:

これは繰り返しになりますが、幹の肥大成長を望むのであれば、そのポテンシャルを持つ「実生苗」を選ぶことが絶対的な大前提となります。挿し木苗では、この後のステップを踏んでも大きな変化は期待できません。 - 成長期は屋外でスパルタ管理:

春から秋にかけての暖かい生育期には、ベランダや庭など、屋外の明るい日陰に移動させてみましょう。室内の保護された環境とは異なり、自然の光と風を全身で浴びることで、パキラは本来の野性味を取り戻し、驚くほどたくましく成長します。ただし、気象庁が定義する「真夏日」のような猛暑日の強烈な直射日光は、葉焼けのリスクが高いため、遮光ネットを利用するなどの工夫が必要です。 - 栄養を幹に集中させるための適切な剪定:

枝葉が過度に茂りすぎると、根から吸い上げた貴重な栄養が葉の維持に多く使われてしまい、幹まで十分に届きません。葉の量を適度にコントロールする剪定を行うことで、余剰な栄養を幹の肥大成長に集中させることができ、より効率的に太くすることが可能になります。

理想の幹に育てるには、一朝一夕にはいかない、根気強い時間が必要です。焦らずに、数年という長いスパンで、パキラが少しずつ変化していく様子をじっくりと観察しながら、その成長の過程そのものを楽しむくらいの気持ちで向き合ってみてくださいね。

大きさを左右する植え替えの時期

観葉スタイル・イメージ

パキラの順調な成長は喜ばしいことですが、それと同時に、現在の鉢が徐々に窮屈になってくるという問題も生じます。

根が鉢の中でいっぱいになってしまう「根詰まり」は、成長を妨げるだけでなく、様々なトラブルの原因にもなります。定期的な植え替えは、パキラのさらなる成長を促し、長期的な健康を維持するためにも、避けては通れない重要なメンテナンス作業です。

植え替えに最も適した時期は、パキラの生命力が最も高まる成長期の真っ只中、具体的には5月~7月頃がベストシーズンです。

この時期は気候が温暖で安定しており、植え替えという大きなストレスがかかった後でも、ダメージからの回復が非常にスムーズに進むため、パキラへの負担を最小限に抑えることができます。

逆に、成長が停滞する冬場の植え替えは、回復が遅れ、最悪の場合そのまま枯れてしまうリスクがあるため、緊急時以外は避けるべきです。

植え替えの適切な頻度は、鉢の大きさやパキラの成長スピードにもよりますが、一般的には1~2年に1回が健全な目安とされています。ただし、下記の様なサインが見られた場合は、年数に関わらず、植え替えが必要なSOSの合図と捉えましょう。

植え替えが必要だと判断できるサイン

- 鉢の底にある排水穴から、白い根がはみ出してきている

- 水やりをした際に、水が土の表面に溜まり、なかなか染み込んでいかなくなった

- 鉢の大きさに対して、地上部の株が明らかに大きくなりすぎ、見た目のバランスが悪く、不安定になった

- 以前と比べて、明らかに新芽の出が悪くなったり、葉の色つやが褪せてきたりした

植え替え直後の「養生期間」がその後の生育を左右する

植え替え作業は、人間で例えるならば、大きな手術を受けた直後のような状態です。根が新しい土に馴染むまでは、非常にデリケートな期間となります。この「養生期間」の管理が、その後の生育を大きく左右します。

植え替え後、最低でも1~2週間は、直射日光が当たらない明るい日陰で静かに管理し、水やりも土の表面が乾いてから控えめに与えるなど、植物が回復に集中できる環境を整えてあげることが何よりも大切です。

形を整える剪定の基本テクニック

観葉スタイル・イメージ

驚異的な成長スピードを誇るパキラは、愛情を込めて育てていると、時としてこちらの想像を超えるほど枝葉を伸ばし、樹形が乱れてしまうことがあります。

剪定は、単に大きさをコントロールするだけでなく、パキラをより美しく、より健康的に維持するために必須の、そして非常に奥深い管理作業です。

剪定に最も適した時期も、植え替えと同様に、植物のエネルギーが満ち溢れる成長期の5月~7月が理想的です。この時期に剪定を行えば、切り口のすぐ下から次々と新しい芽が吹き出し、数週間から1ヶ月程度で、より密度の高い、整った樹形へと再生します。

また、剪定の目的は、見た目を整えるだけにとどまりません。

混み合った不要な枝葉を戦略的に間引くことで、株内部の風通しを劇的に改善し、多湿を好む病害虫の発生を効果的に予防したり、これまで陰になっていた下部の葉にも日光が届くようにしたりするという、衛生管理上の重要な役割も担っているのです。

剪定成功の鍵は「成長点」の理解にあり

剪定を成功させる上で、最も重要な知識は「成長点」を的確に見極めることです。成長点とは、幹や枝の表面にある、少し盛り上がった茶色い節のような部分を指し、植物が新しい芽を出すための準備をしている場所です。

剪定をする際は、この成長点の少し上(具体的には5mm〜1cm程度)を、清潔で切れ味の良い剪定バサミでスパッと切るのが基本中の基本です。この位置で切ることにより、残された成長点が刺激され、そこから力強い新芽が伸びてくるのです。

どこから手をつけて良いか迷ってしまったら、まずは以下の基準で不要な枝を見極め、整理していくと良いでしょう。

- 株の中心に向かって伸びている「内向枝」

- 他の枝の成長を妨げるように交差している「交差枝」

- 太陽の光を求めてひょろひょろと間延びしてしまった「徒長枝」

- 明らかに枯れていたり、病気の兆候が見られたりする枝

剪定で生まれた枝は、未来への「挿し木」に!

剪定で切り落とした枝の中に、元気で青々としたものがあれば、決して捨ててはいけません。それは、新しいパキラを増やすための貴重な資源、「挿し穂」となります。

水や清潔な土に挿しておくだけで、数週間後には切り口から新しい根が伸びてきて、小さなパキラのクローンを簡単に作ることができます。これは、生命力の強いパキラならではの、栽培の醍醐味の一つです。

注意すべき害虫の種類と対策法

観葉スタイル・イメージ

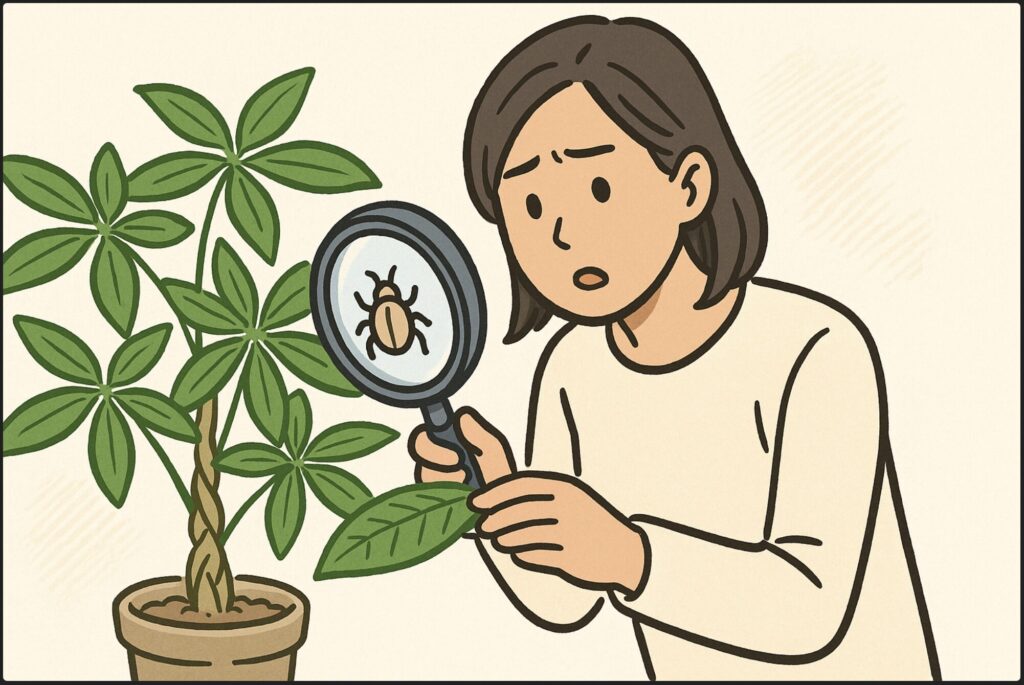

基本的に丈夫で育てやすいパキラですが、栽培環境や管理方法によっては、残念ながら害虫の被害に遭うことがあります。どんな害虫も、被害が広がる前に早期に発見し、適切に対処することが、パキラを健康な状態に保つための鍵となります。

家庭の室内で栽培するパキラにおいて、特に注意すべき代表的な害虫は、「ハダニ」「カイガラムシ」「アブラムシ」の3種類です。これらの害虫は、特に高温で空気が乾燥した環境や、枝葉が茂りすぎて風通しが悪くなった場所で発生しやすくなるという共通点があります。

| 害虫名 | 特徴と被害の症状 | 効果的な対策法 |

|---|---|---|

| ハダニ | 非常に小さく(0.5mm程度)、肉眼での発見が困難。主に葉の裏に寄生し、植物の汁を吸う。被害が進むと葉の色がかすれたように白っぽくなり、クモの巣のような細かい糸を張ることもある。 | 極端な乾燥を嫌うため、定期的な葉水が最も効果的な予防法となる。発生してしまった場合は、シャワーの強い水流で物理的に洗い流すのが有効。数が多ければ専用の殺ダニ剤を使用する。 |

| カイガラムシ | 白い綿状の物質で体を覆ったり、茶色い硬い殻を被ったりする虫。植物の汁を吸うだけでなく、その排泄物がカビを誘発する「すす病」の原因にもなる。成虫は殻で守られているため薬剤が効きにくい。 | 数が少ない初期段階であれば、古い歯ブラシやティッシュなどで物理的にこすり落とす。被害が広がってしまった場合は、幼虫が発生する時期(5~7月頃)を狙って専用の殺虫剤を散布するのが効果的。 |

| アブラムシ | 主に柔らかい新芽や若い葉の先に群生し、汁を吸う。ウイルス病を媒介することもある厄介な害虫。繁殖力が非常に高い。 | 粘着テープなどで物理的に取り除くか、数が多ければ牛乳をスプレーで吹きかけて窒息させる方法も知られるが、専用の殺虫剤を散布するのが最も確実。 |

最大の予防策は、日々の「観察」と適切な「葉水」にあり

あらゆる害虫対策において、最も重要かつ効果的なのは、そもそも害虫を発生させない環境を維持することです。風通しの良い場所に置き、定期的に葉水を行って葉の表面の湿度を適度に保つこと。

そして何よりも、水やりのついでに葉の裏までじっくりと観察する習慣をつけることが、万が一の際の被害を最小限に食い止めるための最大の防御策となります。

パキラがどこまで大きくなるかは手入れ次第

この記事では、パキラの成長に関するポテンシャルから、具体的な管理方法に至るまで、様々な角度から詳しく解説してきました。最後に、これまでの重要なポイントをリスト形式で簡潔に振り返ってみましょう。

最終的に、あなたのパキラがどこまで大きくなるかは、遺伝的な素質だけでなく、日々の育て方、環境の提供、そして植え替えや剪定といった、あなた自身の手入れによって決まります。

このパキらを、お部屋のシンボルツリーとして雄大に育てることも、あるいは剪定を繰り返しながら愛らしいコンパクトな姿で長く楽しむことも、すべてはあなたの選択次第です。

この記事で紹介した様々なポイントが、あなたとあなたのパキラにとって、より良い関係を築くための一助となれば幸いです。

チェックリスト

- パキラの大きさは環境に大きく左右され鉢植えでは2m程度が一般的

- 成長スピードは非常に早く好条件下では1年で50cm以上伸びることもある

- 将来的に幹を太く大きく育てたい場合は迷わず実生苗を選ぶ

- 挿し木苗は幹が太くなりにくいためコンパクトな樹形を維持しやすい

- 最適な置き場所はレースカーテン越しの光が差し込む明るい室内

- 夏場の強すぎる直射日光は葉焼けの原因になるため必ず避ける

- 水やりは土の表面が完全に乾いてから鉢底から流れるまでたっぷりと与えるのが鉄則

- 水やり後に受け皿に溜まった水は根腐れ防止のために必ず毎回捨てる

- 肥料は活発に成長する春から秋の期間に限定し冬場は完全にストップする

- 寒さに弱いため冬越しは最低でも10℃以上を保ち水やりを徹底的に控えることが重要

- 幹を効率的に太くするには十分な日光と物理的な刺激としての風に当てることが効果的

- 1~2年に1回の植え替えは根詰まりを防ぎ健全な成長を促すために不可欠

- 剪定は成長期に行い大きさと樹形を理想通りにコントロールする

- あらゆる害虫予防の基本は日々の丁寧な観察と定期的な葉水にある

- パキラの最終的な姿かたちはあなたの育て方と愛情次第で無限に変わる