観葉スタイル・イメージ

人気の観葉植物パキラ、その育てやすさからお迎えしたものの「水やりの方法がこれで合っているのかな?」と不安に感じていませんか。正しいパキラの水やりには、季節ごとのタイミングや適切な量、そして温度管理が欠かせません。

特に室内で育てる場合、冬の乾燥や水の与えすぎによる根腐れは避けたい大きな問題です。また、パキラの水不足のサインは?という疑問や、パキラの葉っぱに霧吹きをしたらどうなる?といったお手入れ、さらには運気アップにつながる風水まで、気になる点は多いでしょう。

この記事では、そんなパキラの水やりに関するあらゆる疑問を解決し、あなたのパキラを元気に育てるための具体的な方法を、一歩踏み込んで詳しく解説します。

ポイント

- 季節ごとの正しい水やり頻度がわかる

- 根腐れや水不足のサインと対処法がわかる

- 霧吹きの効果的な使い方とメリットがわかる

- パキラを元気に育てるための環境づくりがわかる

コンテンツ

基本的なパキラの水やりのコツ

観葉スタイル・イメージ

参考

- 水やりで重要なタイミングの見極め方

- 適切な水やりの量とは?

- 室内で育てる場合の注意点

- パキラの冬の水やりの頻度

- パキラの葉っぱに霧吹きをしたらどうなる?

水やりで重要なタイミングの見極め方

観葉スタイル・イメージ

パキラの水やりで成功と失敗を分ける最も重要な要素は、「いつ」水を与えるか、そのタイミングを正確に見極めることに尽きます。多くの園芸書で語られる基本中の基本は、土の表面が乾いたことを確認してから水を与えるというルールです。

しかし、「乾いた」状態をどう判断すれば良いのか、初心者の方には分かりにくいかもしれません。ここでは、五感を使った具体的な確認方法から、季節ごとの注意点までを深く掘り下げて解説します。

五感で判断!水やりのサインを見極める4つの方法

土の乾燥具合は、いくつかの方法を組み合わせることで、より正確に判断できます。どれか一つだけでなく、複数の方法で確認する習慣をつけると、水やりの達人へと近づけるでしょう。

- 【見る】土の色と状態で判断する:最も手軽な方法です。水分を含んだ土は色が濃く、黒っぽく見えますが、乾いてくると白っぽく、明るい茶色に変化します。また、乾燥が進むと土が収縮し、鉢の内側の縁との間にわずかな隙間ができることもあります。

- 【触る】指で土の中の湿り気を確認する(フィンガーテスト):土の表面を触るだけでなく、人差し指の第二関節あたりまで土に差し込んでみるのが確実です。指先に湿り気を感じず、土がサラサラと簡単に取れるようであれば、水やりのサインです。まだひんやりとした湿り気を感じる場合は、水やりはもう少し待ちましょう。

- 【持つ】鉢全体の重さで判断する:特に小さな鉢で有効な、経験者がよく使う方法です。水やり直後の鉢は水分を含んで重く、土が乾くにつれて軽くなります。水やりをした後の重さと、数日経って乾燥した時の重さ、両方を覚えておくと、鉢を持ち上げただけでおおよ社の乾燥具合が判断できるようになります。

- 【刺す】割り箸や竹串を活用する:乾いた木の割り箸や竹串を、鉢の縁に沿って土の底の方までゆっくりと差し込み、数分待ってから引き抜きます。引き抜いた割り箸に湿った土がたくさん付着してきたり、箸先が濡れて色が濃く変わっていたりすれば、土の中にはまだ十分な水分が残っています。逆に、ほとんど土が付いてこなければ乾燥している証拠です。

季節ごとの水やりタイミングの目安

パキラの水分要求量は、季節による成長サイクルの変化に伴い、大きく変動します。

- 春(4月~6月):冬の休眠から目覚め、新しい葉が次々と展開する活発な成長期です。気温の上昇と共に土が乾くスピードも速まるため、土の状態をこまめにチェックし、乾いていたらすぐに水を与えましょう。

- 夏(7月~9月):一年で最も成長が旺盛になる時期です。気温が高く、蒸散も激しくなるため、水分の消費量も最大になります。特にエアコンの効いた乾燥した室内では、2~3日で土が乾くことも珍しくありません。水切れさせないよう注意が必要ですが、水やりは気温の高い日中を避け、比較的涼しい朝か夕方に行うのが根を傷めないコツです。

- 秋(10月~11月):気温が徐々に下がり、パキラの成長も緩やかになっていきます。それに合わせて、水やりの間隔も少しずつ空けていきましょう。夏と同じペースで水やりを続けると、過湿になりやすいので注意が必要です。

- 冬(12月~3月):成長がほぼ止まる休眠期です。この時期の詳しい水やり方法は、後のセクションで解説します。

水やりタイミングの「黄金律」

季節、天気、鉢の大きさや材質、置き場所の風通しなど、土が乾く速さは様々な要因で変化します。そのため「〇日に1回」という固定的なスケジュールでの水やりは、根腐れや水切れを招く最も危険な習慣です。

必ず「土の状態を自分の目で見て、手で触って確認し、乾いていたら与える」という植物本位の考え方を徹底することが、パキラを長く元気に育てる最大の秘訣です。

さらに確実!鉢の素材と便利グッズの活用

水やりのタイミングを見極める上で、鉢の素材の違いを知っておくと、より管理がしやすくなります。

- 素焼き鉢(テラコッタ):鉢の側面からも水分が蒸発するため、通気性が良く、土が乾きやすいのが特徴です。根腐れの心配は少ないですが、水切れには注意が必要です。

- 陶器鉢・プラスチック鉢:鉢の側面から水分が蒸発しないため、土が乾きにくい(保水性が高い)のが特徴です。水やりの回数を抑えられますが、水のやりすぎによる過湿には注意が必要です。

初心者や多忙な方の心強い味方「土壌水分計」

もしご自身の判断に自信がない場合や、より厳密なデータに基づいて管理したい場合は、土に挿すだけで水分量を色やメーターで知らせてくれる「水やりチェッカー(土壌水分計)」の利用が非常に有効です。

これらのデバイスは、土中の水分が一定以下になると色が変わり、水やりのタイミングを誰にでも分かりやすく視覚的に教えてくれます。

特に、園芸に慣れていない初心者の方や、忙しくてこまめに土をチェックできない方にとっては、水やりの失敗を劇的に減らしてくれる心強い味方となるでしょう。

適切な水やりの量とは?

観葉スタイル・イメージ

水やりのタイミングをマスターしたら、次に理解すべきは与える水の「量」です。パキラに水を与える際は、鉢の底にある穴から水が十分に流れ出てくるまで、たっぷりと与えるのが基本の量となります。

コップ一杯だけ、といったように中途半端な量を与えてしまうと、水は土の表面を濡らすだけで、根が最も集中している鉢の中層から下層まで到達しません。これでは、毎日水やりをしていても根は水分を吸収できず、気づかぬうちに水不足に陥ってしまう危険性があります。

たっぷりと水を与えることには、単に水分を補給する以上の重要な意味があります。水が土全体を通過する過程で、土の粒子の間に溜まった古い空気や二酸化炭素、そして根から排出された老廃物を鉢の外に洗い流してくれます。

その後、土が乾いていく際に新しい空気が土の内部に取り込まれ、根が新鮮な酸素を呼吸できるようになるのです。これは、植物の健全な成長に不可欠なプロセスです。

受け皿の溜め水は「百害あって一利なし」

水やり後、鉢の受け皿に溜まった水は、面倒でも必ずすぐに捨ててください。これを「溜め水」と呼びますが、この状態は土が常に水に浸っていることになり、土中の酸素が極端に不足します。

結果として根が呼吸困難に陥り、わずか数日で根腐れを引き起こす最大の原因となります。パキラを健康に保つため、このルールは必ず守りましょう。

室内で育てる場合の注意点

観葉スタイル・イメージ

パキラは比較的日陰に強く、室内での栽培に適した植物ですが、室内環境ならではのいくつかの注意点があります。特に重要なのは、「風通し」「空調」「日照」の3つの要素です。

1.風通し(空気の循環)

風通しが悪い場所では、土の水分が蒸発しにくく、長時間にわたって過湿状態が続いてしまいます。これは根腐れのリスクを高めるだけでなく、カビや病害虫が繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。

植物の健康のためには、空気がよどまず、穏やかに循環している場所が理想的です。窓を定期的に開けて換気する、あるいはサーキュレーターを使って室内の空気を優しく動かしてあげることが非常に効果的です。ただし、植物に直接強い風を当て続けるのは避けましょう。

ちなみに、植物には室内の化学物質を吸収し、空気を浄化する効果も期待されています。風通しを良くすることは、パキラだけでなく、私たち人間の住環境にとってもプラスに働きますね。(参考:国立環境研究所「植物の葉の空気浄化機能」)

2.空調の影響

エアコンや暖房器具の風が直接当たる場所は、パキラにとって過酷な環境です。急激な温度変化と極端な乾燥は、葉の水分を奪い、葉先が枯れたり、株全体が弱ったりする原因になります。設置場所を決める際は、必ず空調の風向を確認し、直接当たらない位置を選んでください。

3.日照不足

室内は、私たちが思う以上に植物にとっては暗い環境です。パキラは耐陰性がありますが、本来は日光を好む植物。全く光が当たらない場所に長期間置くと、光を求めて茎や枝がひょろひょろと力なく伸びる「徒長(とちょう)」という状態になります。

徒長すると見た目が悪くなるだけでなく、病気にもかかりやすくなります。理想はレースカーテン越しの柔らかな光が当たる窓辺ですが、それが難しい場合は、週に数回でも明るい場所に移動させて日光浴をさせてあげましょう。

パキラの冬の水やりの頻度

観葉スタイル・イメージ

気温がぐっと下がる冬(10月下旬~3月頃)は、パキラの生育サイクルにおいて「休眠期」にあたります。これは、植物がエネルギーの消費を抑え、春の成長期に向けて力を蓄えるための重要な期間です。

この時期のパキラは水の吸収量が大幅に減少するため、水やりの頻度を意識的に減らすことが、冬越しを成功させる最大の鍵となります。

冬の水やりの具体的な目安は、土の表面が完全に乾いてから、さらに数日(最低でも2~3日、環境によっては1週間程度)待ってから与えるくらいで十分です。

暖房が効いた暖かい部屋であっても、夏の生育期と同じ感覚で水を与えてしまうと、土が乾かず簡単に根腐れを起こしてしまいます。「乾燥気味かな?」と感じるくらいが丁度良いと心得ましょう。

冬の水やり「時間」と「温度」の極意

冬場に水やりをする際は、以下の2点に特に注意してください。

- 時間帯:必ず午前中から昼過ぎまでの、室温が最も高くなる暖かい時間帯に行いましょう。気温が下がる夕方以降に水やりをすると、鉢の中の温度が夜間に急激に下がり、根が凍傷のようなダメージ(冷害)を受けてしまいます。

- 水温:水道から出したばかりの冷たい水は厳禁です。人間が触れて「冷たい」と感じる水は、休眠期の根には強い刺激となります。理想は20℃前後の常温の水です。汲み置きしておくか、少量のお湯を混ぜて温度を調整してから与えましょう。

鉢を持ち上げてみて、明らかに軽くなっていることを確認してから水やりをする「重さチェック」も、冬場の水やりタイミングを計るのに非常に有効な方法です。

パキラの葉っぱに霧吹きをしたらどうなる?

観葉スタイル・イメージ

土への水やりとは別に、霧吹きで葉や茎に直接水をかける「葉水(はみず)」は、パキラを美しく健康に保つために非常に効果的なお手入れです。特に室内で管理する場合、葉水には多くのメリットが存在します。

第一に、葉の乾燥を防ぎ、適切な湿度を保つことができます。パキラの原産地は湿度の高い熱帯地域。日本の室内、特に冷暖房を使用する季節は空気が極端に乾燥するため、葉水によって自生地に近い環境を擬似的に作り出し、葉の潤いやツヤを保つことができます。

第二に、葉の表面に付着したホコリや汚れを洗い流す効果です。室内では意外とホコリが葉に積もります。このホコリ層は、植物が光合成を行うための光を遮ってしまい、生育不良の原因になります。定期的な葉水は、このホコリを取り除き、光合成を活発にする手助けをします。

そして第三に、ハダニやカイガラムシといった害虫の発生を効果的に予防できる点です。これらの害虫は乾燥した環境を好むため、葉の裏側までしっかり葉水をすることで、害虫が寄り付きにくい環境を維持できます。

植物の葉には「気孔」という呼吸や蒸散を行う小さな穴があり、これは主に葉の裏側に集中しています。葉裏への葉水は、気孔をクリーンに保つ意味でも非常に重要です。

葉水は生育期であれば毎日、朝晩行っても構いません。冬場は、暖房の効いた乾燥した部屋であれば毎日1回、日中の暖かい時間帯に行うと良いでしょう。

パキラの水やりで失敗しないための知識

観葉スタイル・イメージ

- 水のやりすぎによる根腐れのサイン

- パキラの水不足のサインは?

- 水やりと重要な温度管理の関係

- 霧吹きを使った病害虫の予防

- 風水を意識した水やりのポイント

- 適切なパキラの水やりで元気に育てよう

水のやりすぎによる根腐れのサイン

観葉スタイル・イメージ

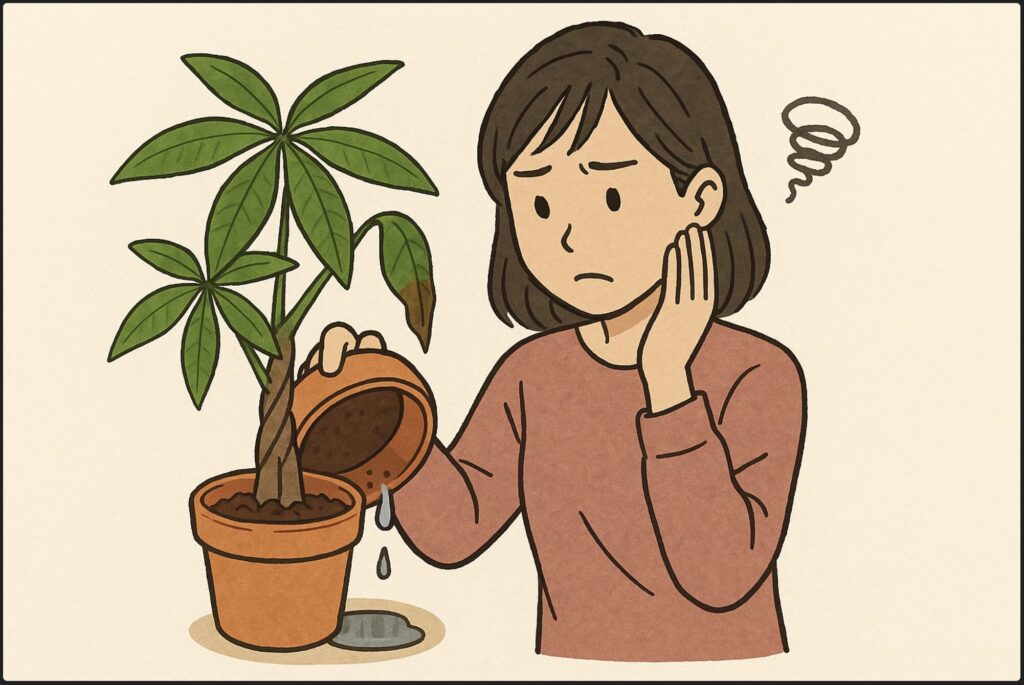

観葉植物の管理で最も多く、そして最も深刻な失敗が、愛情のあまり水をやりすぎてしまうことによる「根腐れ」です。この現象のメカニズムを理解することが、予防と対策の第一歩となります。

土の中が常に過剰な水分で満たされていると、土の粒子間の隙間から空気が押し出され、根が呼吸するために必要な酸素が極端に不足します。

この酸素不足(嫌気状態)が続くと、健康な根は活動を停止し、酸素を必要としない嫌気性の微生物が繁殖を始めます。これらの微生物が弱った根を分解し、文字通り腐らせてしまうのです。

一度根腐れが始まると、植物は水分や栄養を吸収する能力を失います。

その結果、水をたくさん与えているにもかかわらず、症状としては水不足のように葉がしおれたり黄色くなったりするため、原因を誤解しやすい非常に厄介なトラブルです。以下の危険なサインを早期に察知し、迅速に対処することが何よりも重要です。

| サインの箇所 | 具体的な症状 | 危険度レベル |

|---|---|---|

| 葉 | 水は足りているはずなのに、葉にハリがなくなり、黄色や茶色に変色して次々と落葉する。新しい芽の成長が完全に止まる。 | 中:初期〜中期症状 |

| 幹 | 幹の根元部分を触ると、健康な硬さがなくブヨブヨ、あるいはスカスカした感触がある。樹皮がめくれたり、幹自体が黒っぽく変色する。 | 高:かなり進行した危険な状態 |

| 土・鉢周り | 土からドブのような、またはキノコのようなカビ臭い・腐敗臭がする。土の表面に白いフワフワしたカビが生える。キノコバエ(コバエ)が鉢の周りを飛び回る。 | 高:土壌環境が著しく悪化 |

根腐れのサインに気づいたら?緊急度別・対処法マニュアル

根腐れのサインに気づいた場合、その進行度によって対処法が異なります。手遅れになる前に、適切な処置を施しましょう。

レベル1:軽度の症状(葉が黄色い程度)の場合

葉が数枚黄色くなった程度の初期症状であれば、まだ回復の見込みは十分にあります。以下の手順で応急処置を行ってください。

- 水やりを即時中断:まずはこれ以上水分を与えないことが鉄則です。

- 風通しの良い場所へ移動:日当たりが良く、空気がよく通る場所に鉢を移動させ、土の乾燥を促します。サーキュレーターの風を遠くから優しく当てるのも効果的です。

- 土をほぐす:割り箸などで土の表面を優しく突き刺し、土の中に空気の通り道を作ってあげると、乾燥が早まります。

この処置で土が完全に乾くまで様子を見ます。土が乾き、株の状態が持ち直せば、水やりの頻度を改めて一から見直しましょう。

レベル2:重度の症状(幹が柔らかい・異臭がする)の場合

「幹がブヨブヨする」「土から異臭がする」といった症状が見られる場合は、土の中で根が広範囲にわたって腐敗している可能性が非常に高いです。これは植物にとって緊急事態であり、外科手術ともいえる植え替え作業が必須となります。

植え替え作業の注意点

この作業はパキラにとって大きな負担となります。作業に使うハサミやカッターは、病原菌の感染を防ぐため、必ずライターの火で炙るか、アルコールで消毒してから使用してください。

- 株を取り出す:鉢を優しく傾け、パキラの株を慎重に取り出します。

- 古い土を落とし、根を整理する:根を傷つけないように注意しながら、付着している古い土を全て優しく手で落とします。腐敗が進んでいる場合は、ぬるま湯で洗い流すと根の状態がよく分かります。

- 腐った部分を徹底的に切り落とす:健康な根は白くハリがありますが、腐った根は黒ずんでドロドロになり、引っ張ると簡単にちぎれます。この腐敗した部分を、少し健康な部分が残る位置まで思い切って切り落とします。幹がブヨブヨしている場合は、その部分も硬いところまで切り戻してください。ここで躊躇すると、残った腐敗菌から再び症状が広がってしまいます。

- 殺菌・乾燥させる:切り口から病原菌が侵入するのを防ぐため、園芸用の殺菌剤(トップジンMペーストなど)を塗布するか、日陰で数時間から半日ほど置いて切り口を乾燥させます。

- 新しい土で植え替える:清潔な鉢(元の鉢を再利用する場合は熱湯消毒する)と、新しい水はけの良い観葉植物用の土を使って植え替えます。

- 植え替え後の管理:植え替え直後の水やりは厳禁です。切り口が乾き、新しい環境に馴染むまで、1週間程度は水を与えずに明るい日陰で管理します。その後、最初の水やりを少量行い、徐々に通常の管理に戻していきます。

根腐れさせない!予防のための3つの鉄則

一度根腐れを起こすと、回復には大きな手間と時間がかかります。日頃から根腐れをさせない環境を整えることが最も大切です。

- 用土と鉢の選択:必ず水はけの良い「観葉植物の土」を使い、鉢底穴のある鉢を選びましょう。

- 水やりルールの徹底:前のセクションで解説した「土が乾いてから、鉢底から流れるまでたっぷりと与え、受け皿の水は捨てる」という基本を必ず守りましょう。

- 季節への適応:特に成長が鈍る冬場は、水やりの頻度を大胆に減らす勇気を持ちましょう。「乾燥気味」が冬越しのキーワードです。

-

パキラの水不足のサインは?

観葉スタイル・イメージ

水のやりすぎが危険な一方、長期間水やりを忘れてしまう「水不足」ももちろん植物を弱らせる原因になります。

幸いパキラは乾燥に比較的強い植物であり、水不足のサインは分かりやすく、早期に対処すれば回復しやすいのが特徴です。根腐れの症状と混同しないよう、水不足特有のサインを正確に把握しておきましょう。

見極めたい!主な水不足の3大サイン

- 葉がしおれて力なく垂れ下がる:植物が体内の水分を保持しようとして、葉から水分が抜けて張りを失った状態です。株全体がぐったりとした印象になり、最も分かりやすい初期サインと言えます。

- 葉にハリがなくシワシワになる:健康な葉は厚みと弾力がありますが、水不足になると葉が薄っぺらくなり、触ると弱々しく、時には細かなシワが寄っているように見えます。

- 葉先や縁が茶色く乾燥してパリパリになる:水不足が続くと、根から最も遠い葉の先端部分から水分が行き渡らなくなり、細胞が壊死して乾燥します。触るとパリパリと崩れるのが特徴です。

これらのサインに気づいたら、すぐに対処が必要です。まずは鉢底から水が勢いよく流れ出るまで、たっぷりと水を与えてください。土が乾燥しきっていると水を弾いてしまうことがあるため、その場合はゆっくりと数回に分けて与えると効果的です。

水やり後は、強い直射日光が当たらない明るい日陰で休ませてあげると、数時間から翌日にはピンとした元気な姿に戻ることがほとんどです。ただし、水切れを何度も繰り返すと株にダメージが蓄積し、成長が阻害されるため注意しましょう。

水やりと重要な温度管理の関係

観葉スタイル・イメージ

パキラの水やりの頻度や量は、周囲の温度に大きく左右されます。植物の生理活動は温度と密接に連携しているため、この関係を理解することが、一年を通じた適切な水分管理につながります。

パキラの原産地は中南米の熱帯地域であり、最も活発に成長する生育適温は15℃~25℃とされています。この温度帯では光合成や蒸散が盛んに行われるため、水を吸収・消費するスピードが速く、土も乾きやすくなります。したがって、水やりの頻度も自然と高くなります。

一方で、パキラが苦手とするのは寒さです。一般的に耐寒温度は5℃~10℃程度と言われており、これを下回る環境に長時間さらされると生育が停止し、深刻なダメージを受ける可能性があります。

気温が10℃を下回ってくると成長はほぼ止まり、休眠状態に入るため、水の吸収量も激減します。この状態で生育期と同じように水やりを続けると、土が全く乾かずに根腐れを引き起こしてしまいます。

日本の四季と温度変化への対応

一年を通して、急激な温度変化はパキラにとって大きなストレス要因です。特に注意したいのが、季節の変わり目と冬場の夜間です。

- 季節の変わり目:春や秋は日中と夜間の寒暖差が激しくなります。植物もこの変化に対応しようとしますが、管理方法が夏や冬のままでは調子を崩しやすくなります。

- 冬の窓際:日中は暖かくても、夜間になると窓際は外気の影響で急激に温度が下がります。この場所に鉢を置いたままだと、根が冷え切ってしまい、吸水能力が著しく低下します。厳寒期は、夜間だけでも部屋の中央に移動させるなどの配慮が大切です。

霧吹きを使った病害虫の予防

観葉スタイル・イメージ

前述の通り、霧吹きによる葉水はパキラの健康と美観を保つ上で重要ですが、その中でも特に大きなメリットが病害虫の発生を未然に防ぐ予防効果です。

室内で管理される観葉植物に発生しやすい害虫の多くは、高温で乾燥した環境を好むという共通の特性を持っています。代表的な害虫とその特徴は以下の通りです。

| 害虫名 | 特徴と被害 |

|---|---|

| ハダニ | 体長0.5mm程度の非常に小さなクモの仲間。主に葉の裏に寄生し、吸汁する。被害が進むと葉緑素が抜けて白い斑点ができ、やがて葉全体が白っぽくなり枯れてしまう。クモの糸のようなものを出すこともある。 |

| カイガラムシ(コナカイガラムシ) | 白い綿のようなものや、硬い殻で体を覆っている虫。茎や葉の付け根に固着して吸汁し、株を弱らせる。排泄物が「すす病」という黒いカビの原因になることも多い。 |

| アブラムシ | 新芽や若葉などの柔らかい部分に群生し、吸汁する。ウイルス病を媒介することもある。 |

これらの害虫に対する最も効果的で安全な予防策が、定期的な葉水です。特に害虫が潜みやすい葉の裏側や茎の付け根を狙って霧吹きをし、常に湿度を保つことで、害虫が繁殖しにくい環境を維持できます。

これは、多くの植物の病害虫対策に関する情報を提供する農林水産省のウェブサイトでも推奨されている、物理的な防除方法の基本です。

日頃から葉水をする際に、葉の裏までしっかり観察する癖をつけておくと、万が一害虫が発生してもごく初期の段階で発見できます。早期発見であれば、濡らしたティッシュで拭き取るなどの簡単な処置で駆除が可能です。

もし害虫が大量に発生してしまった場合は、被害が他の植物に広がる前に、速やかに市販の観葉植物用殺虫剤を使用しましょう。使用の際は、必ず製品のラベルに記載された使用方法や対象害虫、使用回数を守り、風通しの良い屋外やベランダで散布するようにしてください。

風水を意識した水やりのポイント

観葉スタイル・イメージ

パキラは、その特徴的な手のひらを広げたような葉の形と強い生命力から、風水において非常に縁起の良い植物とされています。

「マネーツリー」や「発財樹」という別名で呼ばれることもあり、金運や仕事運、勉強運を高める効果が期待されています。日々のお手入れである水やりも、少し風水の考え方を取り入れることで、その効果をさらに高めることができるかもしれません。

風水では、「気」の良い流れを最も重視します。新鮮で清浄な気が家の中を巡ることで、運気が上昇すると考えられています。この観点から見ると、植物の水やりにおいて最も避けたいのが、受け皿に溜まった水を放置することです。

時間が経ってよどんだ水は「死に水」と呼ばれ、悪い気を発生させ、気の流れを滞らせる原因になるとされています。根腐れを防ぐという園芸上の理由だけでなく、良い運気を保つためにも、受け皿の水は常に清潔に保ち、溜まったらすぐに捨てることが大切です。

生命力と清潔さが陽の気を生む

パキラの生き生きとした緑の葉は、成長や発展を象徴する「陽の気」を発すると言われています。この陽の気を最大限に引き出すためには、植物自体が健康であることが大前提です。

- 定期的な水やりで生命力を維持する

- 葉水で葉のホコリを払い、常にツヤのある状態を保つ

- 枯れた葉はこまめに取り除き、清潔な状態を維持する

このように愛情を込めて丁寧にお手入れをすることが、結果としてパキラが持つ風水パワーを高め、住まいに良い気をもたらしてくれるでしょう。

適切なパキラの水やりで元気に育てよう

この記事では、パキラの水やりに関する基本的な知識から、季節ごとの管理、トラブル対処法、そして風水のポイントまでを詳しく解説しました。最後に、パキラを元気に育てるための重要なポイントをまとめます。

チェックリスト

- パキラの水やりの基本は土の表面が乾いてから

- 水を与える際は鉢底から流れるまでたっぷりと

- 受け皿に溜まった水は根腐れの原因なので必ず捨てる

- 春と夏は成長期なので土が乾いたらすぐに水を与える

- 秋と冬は休眠期なので水やりの頻度を減らす

- 冬は土が乾いてから数日待って与えるのが目安

- 冬の水やりは暖かい日中に行い水温は常温に

- 葉水は乾燥やホコリ、病害虫の予防に効果的

- 根腐れのサインは葉の変色や幹がブヨブヨになること

- 水不足のサインは葉がしおれて垂れ下がること

- エアコンの風が直接当たる場所は避ける

- 風通しの良い場所に置くと根腐れを予防できる

- 霧吹きは葉の裏側にもしっかりかけるのがコツ

- 風水では受け皿の水を溜めないことが運気アップに

- 日頃から葉や土の状態を観察する習慣が大切