観葉スタイル・イメージ

パキラを育てていると、葉が茂りすぎて困ったり、逆に元気がないと感じたりすることがありませんか。「パキラの間引き」という言葉で検索された方は、おそらく編み込みの幹の一部に変色が見られたり、葉が落ちたりしている状況かもしれません。

または、日照不足で樹形が乱れ、不要な枝を整理したいと考えている場合もあるでしょう。

園芸用語としての「間引き」は、密集して生えた苗を選別して抜く作業を指すため、鉢植えのパキラに行う作業とは少し意味が異なります。

しかし、多くの方が悩むのは、弱った株の除去(土寄せが必要な場合も)や、茂りすぎた枝葉の切り戻しといった、「不要なものを取り除く」作業です。適切な時期や正しい手順を知らないまま作業すると、切り口から病気の原因菌が侵入したり、最悪の場合そのまま枯れてしまったりします。

この記事では、検索キーワードであるパキラの間引きの背景にある具体的な悩みにお応えするため、強剪定を含むパキラの手入れ方法、枯れた幹の対処法、さらには剪定枝を活用した水耕栽培での増やし方まで、パキラを元気に保つための知識を詳しく解説します。

ポイント

- パキラの「間引き」が必要な具体的な状況

- 弱った株や枯れた幹の正しい対処法

- 樹形を整える剪定(切り戻し・強剪定)の手順

- 作業に適した時期と失敗しないための注意点

コンテンツ

パキラの間引きが必要とされる状況

パキラが「間引き」を必要としているサインは、主に見た目の変化に現れます。幹が弱々しく伸びたり、葉の色が悪くなったりした場合は、何らかの対策が必要です。

参考

- 日照不足による間延び

- 乱れた樹形を整えたい

- 葉の変色は生育不良のサイン

- 放置は病気や害虫を招く恐れ

日照不足による間延び

観葉スタイル・イメージ

パキラの枝が、まるで力なくヒョロヒョロと細長く、弱々しく伸びてしまう状態を「間延び(徒長:とちょう)」と呼びます。これは観葉植物で非常によく見られるトラブルであり、その主な原因は「日照不足」です。

パキラは本来、中南米の熱帯地域に自生し、日光を好む植物です。室内でも育てられる「耐陰性」はありますが、これは「暗くても耐えられる」というだけで、「暗い場所が好き」という意味ではありません。

窓から遠い場所や北向きの部屋など、生命維持に必要な光の量(光合成の量)が著しく不足する環境に長期間置いていると、パキラは本能的に光を求めて必死に枝を伸ばそうとします。

この結果、茎と茎の間の「節間(せっかん)」が異常に広がり、間延びした不格好な姿になってしまうのです。

間延び(徒長)の具体的なサイン

- 枝や茎が細く、間隔が空いて伸びている

- 葉の色が薄い緑色や黄色っぽくなる

- 新しく展開する葉が極端に小さい

- 幹や枝が木質化(茶色く硬くなること)せず、緑色のまま柔らかい

- 株全体に元気がなく、葉が垂れ下がりがち

- 日光が来る方向(窓側)にだけ極端に曲がって伸びる

このように間延びした状態は、単に見た目の樹形が崩れるだけではありません。茎が細く弱々しくなるため、数少ない葉の重さにさえ耐えきれず、倒れやすくなります。さらに深刻なのは、光合成が十分に行えないことによる活力の低下です。

株全体のエネルギーが不足するため、病気や害虫への抵抗力も失われ、非常に弱々しい株になってしまいます。

もし、お持ちのパキラがこのような状態であれば、それは「間引き」が必要なサインです。ただし、この場合の「間引き」とは、弱った部分を取り除く「剪定(切り戻し)」を指します。間延びしてしまった枝は、残念ながら元の太くがっしりした姿には戻りません。

対処法は、「剪定」と「置き場所の改善」の2ステップです。

- 剪定(切り戻し):間延びした部分を思い切ってカットします。詳しい手順は後述しますが、適切な時期(成長期)に切れば、残った幹の節から新しい元気な芽が吹いてきます。

- 置き場所の改善:株を明るい場所へ移動させます。光が足りていれば、次に出てくる新芽は節間が詰まった、がっしりとした枝葉になります。

置き場所変更の注意点:急な直射日光はNG!

「日照不足が原因なら、すぐに外の日向に出そう」と考えるのは危険です。日陰で育ったパキラの葉は、紫外線への耐性ができていません。

急に強い直射日光に当てると、葉が真っ白または茶色に焼けてしまう「葉焼け」を起こし、深刻なダメージを受けます。移動させる場合は、まずは「レースカーテン越し」の柔らかい光が当たる場所に置き、徐々に光に慣らしてから、より明るい場所へ移してください。

乱れた樹形を整えたい

観葉スタイル・イメージ

パキラは成長スピードが非常に早い植物です。特に気温が安定する5月~9月の成長期には、新しい枝葉をぐんぐん伸ばします。原産地では20メートル近くまで成長することもあるほど、その生命力は旺盛です。

この旺盛な生命力ゆえに、購入時の整った樹形(例えば、編み込みの幹からバランス良く葉が茂った状態)を室内で長期間維持するのは難しく、以下のような状態になりがちです。

- 特定の枝だけが突出して長く伸びる(暴れる枝)

- 葉が密集しすぎて、株の内部がジャングルのように見えなくなる

- 日光を求めて窓側にだけ枝葉が偏り、不均衡な形になる

- 上部ばかりが茂り、株元の葉が落ちてアンバランスになる(トップヘビー)

このような「樹形の乱れ」は、パキラが健康である証拠でもありますが、見た目には美しくありません。こんもりとした美しい形を保つためには、定期的な手入れが欠かせません。

「パキラ 間引き」というキーワードで検索された方の中には、この「樹形をリセットしたい」というニーズが最も多いかもしれません。葉が密集しすぎているから「間引く(まびく)」、あるいは不要な枝を「間引く」というイメージで検索されたことでしょう。これは園芸的に正しい感覚です。

この場合の「間引き」とは、弱った株を取り除くことではなく、「樹形を整えるための剪定(せんてい)」、特に「切り戻し」と呼ばれる作業を指します。

「元気なのは良いことだけど、形が暴れてきて見栄えが悪くなった…」と感じたら、それがまさに剪定のタイミングです。室内の限られたスペースで楽しむためには、人間が手を加えて形をコントロールしてあげる必要があります。

そして、この作業は単に見た目を良くするためだけではありません。伸びすぎた枝をカットし、全体の形を整えることには、植物の健康を維持する上で非常に重要な目的があります。

樹形を整える「間引き(剪定)」の2大目的

- 美観の維持(デザイン):伸びすぎた枝や不要な枝をカットし、全体のシルエットを整え、バランスの良い美しい姿に戻します。

- 健康の維持(機能):密集した枝葉を減らす(間引く)ことで、株の内部への風通しと日当たりを劇的に改善します。

もし放置して葉が密集したままだと、内部の葉には光が当たらず、湿気がこもります。その結果、光合成ができなくなった内部の葉は自ら黄色くなって枯れ落ちてしまいます。これは、植物が自ら古い葉を「間引く」生理現象ですが、望ましい姿ではありません。

人間が適切に手入れ(剪定)して光と風を通すことで、内部の葉が枯れるのを防ぎ、株全体を健康に保つことができるのです。

葉の変色は生育不良のサイン

観葉スタイル・イメージ

パキラの葉が黄色くなったり、茶色く変色したりするのは、何らかの生育不良が起きている深刻なサインです。葉はパキラの健康状態を映す鏡であり、その変化を見逃してはいけません。

原因は一つではありませんが、主に以下のようなケースが考えられます。症状別に原因を探ってみましょう。

| 葉の状態 | 主な原因 | 具体的な症状・対策 |

|---|---|---|

| 葉が黄色くなる | 根腐れ(水のやりすぎ) | 土が常に湿っており、株元が不安定。水やりを控え、土が乾くまで待つ。進行している場合は植え替えが必要。 |

| 葉が黄色くなる | 日照不足 | 株全体が弱々しく、間延びも併発していることが多い。より明るい場所へ移動させる。 |

| 葉先が茶色くカサカサ | 水切れ・空気の乾燥 | 土がカラカラに乾いている。エアコンの風が直撃している。水やりの頻度を見直し、葉水(霧吹き)で湿度を保つ。 |

| 葉に茶色いシミ | 葉焼け(直射日光) | 真夏の強い日差しに当たった部分が変色。レースカーテン越しの光が当たる場所などに移動させる。 |

特に「根腐れ」は、パキラを枯らしてしまう最も多い原因の一つです。土が常に湿った状態だと、根が呼吸できずに酸素不足に陥り、やがて腐ってしまいます。根から水分や養分を吸収できなくなるため、葉が黄色く変色し、最後にはパラパラと落ちてしまいます。

このような症状が見られた場合、状態の悪い葉や枝を取り除く(間引く)と共に、根本的な原因である置き場所や水やりの頻度を早急に見直す必要があります。

幹の変色に注意:葉だけでなく、編み込みパキラの幹の根元がブヨブヨと柔らかくなり、黒っぽく変色している場合は、根腐れがかなり進行している危険な状態です。この場合は早急な対処が求められます。

放置は病気や害虫を招く恐れ

観葉スタイル・イメージ

パキラの枝葉が密集して茂りすぎた状態をそのままにしておくと、風通し(通気性)が著しく悪化します。これは、人間で言えば「窓を閉め切った湿度の高い部屋」にいるようなもので、パキラにとって非常に不健康な環境です。

植物は葉の裏にある「気孔」という小さな穴で呼吸や蒸散(水分の放出)を行っています。風通しが悪いと、この蒸散がうまくいかず、葉の周辺の湿度が局所的に高止まりしてしまいます。この「ジメジメした環境」こそが、あらゆるトラブルの温床となるのです。

具体的な病気のリスク

風が通らない株の内部は湿度が高くなりやすく、カビ(糸状菌)が原因の病気が発生するリスクが飛躍的に高まります。

- うどんこ病:葉の表面に、まるで白い小麦粉をまぶしたようになる病気です。見た目が悪いだけでなく、葉の光合成を妨げ、パキラの生育を阻害します。

- すす病:葉や幹が黒い「すす」で覆われたようになる病気です。これはカビの一種ですが、多くの場合、カイガラムシやアブラムシの排泄物(甘露)を栄養源にして繁殖します。光合成を妨げ、株を弱らせます。

具体的な害虫のリスク

さらに、このような多湿で密集した環境は、害虫たちにとっても絶好の隠れ家であり、繁殖場所となります。特に以下の害虫には注意が必要です。

- ハダニ:0.5mm程度と非常に小さく、肉眼では見つけにくい害虫です。高温乾燥を好むとされますが、風通しが悪く、天敵(雨や強風)が来ない葉の裏は最高の住処です。葉の裏に寄生して汁を吸い、葉の色が白っぽくカスリ状に抜けてしまいます。

- カイガラムシ:白い綿のようなものや、茶色い硬い殻で覆われた姿をしています。幹や葉に張り付いて汁を吸い、株全体を弱らせます。成虫は硬い殻で覆われるため、薬剤が効きにくくなる厄介な害虫です。

病害虫の「負の連鎖」に注意

最も恐ろしいのは、これらの問題が連鎖することです。

簡単な流れ

- 枝葉が密集して風通しが悪くなる

- カイガラムシが発生し、ベタベタした排泄物(甘露)を出す

- その甘露を栄養源に「すす病」のカビが繁殖し、葉が真っ黒になる

- 光合成ができなくなり、株全体が衰弱する

このように、一つの原因が次のトラブルを呼び、取り返しのつかないダメージにつながりかねません。(参考:KINCHO園芸「病害虫ナビ」)

「間引き」=「剪定」こそが最大の予防策:不要な枝葉を間引く(剪定する)最大の目的の一つが、この病害虫の「予防」です。一度発生してしまった病害虫を薬剤などで駆除する「治療」よりも、発生させない「予防」の方がはるかに簡単で、株への負担もありません。

内側に向いた枝や、重なり合った葉をカットし、株の中心部まで光と風が通るように整理すること。これが、パキラが健康を維持しやすい環境を作るための、最も重要なお手入れです。

状況別パキラの間引き(手入れ)方法

「間引き」が必要な状況がわかったところで、次はその具体的な手入れ方法です。作業に適した時期や、状況別の正しい手順を解説します。

参考

- 作業に最適な時期は4月~7月

- 伸びすぎた枝の切り戻し

- 剪定の基本的な手順

- 樹形をリセットする強剪定

- 枯れた幹の除去と土寄せ

- 剪定枝は水耕栽培で増やす

作業に最適な時期は4月~7月

パキラの手入れ(剪定や植え替え)を行う上で、作業の時期は成功を左右する最も重要な要素です。

「いつでもいい」わけではなく、パキラの生命活動のリズム(生育サイクル)に合わせる必要があります。このタイミングを間違えると、株に深刻なダメージを与え、最悪の場合そのまま枯れてしまうこともあります。

結論から言うと、最適なのはパキラが最も活発に成長する「成長期」、具体的には4月下旬から7月頃です。

なぜ成長期(4月~7月)が良いのか?

この時期は、気象庁のデータなどでも確認できるように、多くの地域で平均気温が安定して20℃以上になってくる季節です。(参考:気象庁・過去の気象データ検索)

パキラのような熱帯植物は、この温度帯で最も代謝が活発になり、光合成を盛んに行い、新しい芽や根を出すエネルギーに満ち溢れています。この体力(エネルギー)が充実しているタイミングで枝を切り落としても、株の回復が非常に早く、すぐに新しい芽(脇芽)が出てきやすいのです。

剪定は、植物にとっては「外科手術」と同じです。体力万全の時期に行うことで、手術によるダメージを最小限に抑え、素早く回復できるというわけです。根を整理する「植え替え」も同様の理由から、この時期が最適とされています。

なぜ休眠期(10月~2月)はダメなのか?

逆に、気温が下がり始める10月以降、特に冬場(12月~2月)の作業は原則として絶対に避けるべきです。パキラは寒さが大の苦手で、日本の冬はパキラにとって「休眠期」にあたります。

この時期は成長がほぼストップし、エネルギーを温存して寒さに耐える「生存モード」に入っています。この状態で剪定(手術)を行うと、以下のような深刻なリスクがあります。

休眠期に剪定するリスク

- 回復する体力がない:新しい芽を出すエネルギーが残っていないため、切り口が塞がりません。

- 病気・腐敗のリスク:切り口がなかなか乾かず、そこから雑菌が侵入して幹が腐り始める原因になります。

- 枯れ込みのリスク:新芽が出ないまま、切り口から水分だけが蒸発し続け、枝が徐々に黒っぽく枯れ込んでしまうことがあります。

冬の手入れは、パキラにとって「衰弱している時に無理やり手術する」ようなもので、非常に高いリスクを伴います。

注意:真夏(8月)も避けるのが無難:「成長期」ではありますが、気温が35℃を超えるような猛暑日が続く8月も、大きな剪定は避けた方が無難です。この時期、パキラは暑さで「夏バテ」を起こし、成長が一時的に鈍ることがあります。

人間と同じで、暑すぎる環境では体力を消耗してしまうのです。パキラの手入れは、「寒すぎず、暑すぎない、快適な成長期(春~初夏)」に行うのが鉄則です。

伸びすぎた枝の切り戻し

観葉スタイル・イメージ

「切り戻し」とは、伸びすぎた枝や茎を途中でカットすることで、植物全体の形を整えたり、希望のサイズに小さくしたりする、剪定(せんてい)の基本的な手法です。パキラは成長期には驚くほどのスピードで枝を伸ばすため、樹形が乱れやすい植物です。

この「切り戻し」は、パキラを美しく健康に保つために最も頻繁に行うべき作業となります。

作業は難しくありませんが、まずパキラを少し離れた場所から眺め、全体のバランスを確認します。そして、「どのような形に仕上げたいか」という理想の樹形をイメージすることが重要です。

「切り戻し」の主な目的

- サイズの調整:高くなりすぎたり、横に広がりすぎたりした株をコンパクトにする。

- 樹形の調整:一本だけ突出して伸びた枝などをカットし、全体のシルエットを整える。

- 密度の向上:枝をカットすることで、その下から新しい芽(脇芽)が複数出るのを促し、葉の密度を高めてこんもりと茂らせる。

具体的な作業は、「どこから新しい芽を出させたいか」を考えて切る位置を決めることです。パキラの枝をよく見ると、「成長点(せいちょうてん)」と呼ばれる、新芽が出るポイントがあります。

この成長点は、幹や枝の「節(ふし)」の部分にあり、よく見ると少し膨らんでいたり、葉が落ちた跡が横線のように見えたり、小さな突起(潜芽:せんが)があったりします。新芽は、ほぼ必ずこの成長点のすぐ上から出てきます。

したがって、剪定の基本は「残したい成長点を選び、その1~2cmほど上をカットする」ことです。これにより、切り口のすぐ下にある成長点が刺激され、新しい枝が伸びて枝分かれし、葉が茂りやすくなります。

注意:緑色の枝と木質化した幹の違い

「切り戻し」で主にカットするのは、その年に伸びた緑色の柔らかい枝です。これらの枝には成長点が無数にあり、どこで切ってもほぼ確実に新芽が出ます。

一方、幹の根本に近い、茶色く硬くなった「木質化(もくしつか)」した部分にも成長点はありますが、新芽が出るまでに時間がかかったり、株の体力がないと芽吹かなかったりする場合があります。初心者のうちは、緑色の枝を残して剪定する方が失敗がありません。

「どこで切ればいいか分からない」「切りすぎたら枯れそうで怖い」と不安に思うかもしれませんね。でも大丈夫です。パキラは非常に生命力が強い植物です。最も重要なのは「時期(成長期の4月~7月)」を守ることで、それさえ守れば、多少切りすぎても元気に新芽を出してくれます。

もし切る場所に迷ったら、葉が付いている付け根(葉柄)のすぐ上を目安にしてください。葉の付け根には、ほぼ100%次の新芽となる成長点がありますよ。

剪定の基本的な手順

パキラの剪定(間引き)を成功させるためには、正しい手順と道具の準備が不可欠です。作業自体は難しくありませんが、株を傷つけないための衛生管理が最も重要です。

準備するもの

- 清潔な剪定ハサミ:最も重要です。汚れたハサミや切れ味の悪いハサミは、切り口の細胞を潰して雑菌が入り込む原因になります。使用前にライターの火で炙ったり、アルコール(消毒用エタノール)で拭いたりして必ず消毒してください。

- 癒合剤(ゆごうざい):太い枝(直径1cm以上目安)を切った場合に、切り口に塗る保護剤です。雑菌の侵入や水分の過度な蒸発を防ぎ、切り口の回復を助けます。(例:KINCHO園芸「トップジンMペースト」など)

- 手袋:手の保護や汚れ防止のためにあると便利です。

- 新聞紙など:床が汚れないように敷いておきます。

剪定の手順

手順

- 全体のイメージ:まず、パキラを少し離れた場所から眺め、どの枝が不要か、どれくらい切り戻すか、最終的な樹形をイメージします。

- 不要な枝の除去(間引き):内側に向かって伸びている枝(内向枝)、他の枝と交差している枝(交差枝)、枯れている枝などを根元から切り落とし、風通しを良くします。

- 切り戻し:樹形のバランスを整えるため、外側に伸びすぎた枝を、前述の「成長点」の少し上でカットします。外側にある成長点の上で切ると、新芽は外に向かって伸びやすくなります。

- 癒合剤の塗布:もし幹に近い太い枝を切った場合は、切り口に雑菌が感染しないよう、癒合剤を隙間なく塗布して保護します。

この手順で、常に「風通しと日当たり」を意識しながら作業を進めてください。

樹形をリセットする強剪定

強剪定(きょうせんてい)とは、パキラの枝葉を大胆に、時にはほとんど全て切り落としてしまう剪定方法です。園芸用語で「丸坊主」とも呼ばれます。

これは、間延びがひどすぎて樹形が根本的に崩れてしまった場合や、病害虫の被害でほとんどの葉がダメになってしまった場合に、株をゼロから再生させるための最終手段、いわば「外科手術」です。

パキラは生命力が非常に強いため、幹さえ生きていれば、丸坊主にしても成長期であれば数週間で新芽を吹きます。ただし、株の体力を極端に消耗させるため、失敗するとそのまま枯れてしまう大きなリスクも伴います。

強剪定の注意点

- 必ず成長期(5月~7月)に行ってください。体力が回復できない冬場に行うと、ほぼ確実に枯れます。

- 幹がブヨブヨしているなど、根腐れが疑われる株には絶対に行わないでください。

- 作業後は、水やりを極端に控えます。葉がないため水分をほとんど必要としません。水を与えすぎると切り口や根が腐ります。

- 肥料は絶対に与えないでください。新芽がしっかり展開するまで待ちましょう。

- 直射日光の当たらない明るい日陰で静かに様子を見守ることが重要です。

強剪定はリスクを伴うため、まずは通常の切り戻しで対処できないかを検討し、最終手段として実行してください。

枯れた幹の除去と土寄せ

「パキラの間引き」で検索される方で、最も緊急性が高いのが「編み込みパキラの幹が1本だけ枯れた」というケースです。複数の幹を編み込んで仕立てられたパキラ特有のトラブルです。

幹がブヨブヨと柔らかくなったり、変色したりしている場合、それはほぼ確実に根腐れを起こしています。原因は、特定の株だけ水のやりすぎになったり、購入時から弱っていたり様々です。

枯れた幹を放置すると、腐敗が他の健康な幹に伝染したり、カビやコバエなどの病害虫の温床になったりするため、可能な限り早く取り除く必要があります。

枯れた幹の除去手順

無理に引き抜こうとすると、健康な幹の根まで傷つけてしまう恐れがあるため、慎重に作業します。

- 枯れた幹の先端(上部)を、清潔なハサミや小さなノコギリでカットします。

- 幹が乾燥して隙間ができている場合は、根元から優しくひねるようにして引き抜きます。

- 引き抜きが難しい場合(腐敗が進んでいる場合)は、無理をせず、割り箸などで土を丁寧に掘り、腐った根ごと幹を取り除きます。

幹を取り除くと、その部分に穴(空間)ができます。そのままにしておくと他の株が不安定になったり、水やりの際に水が溜まって新たな根腐れの原因になったりします。そのため、新しい観葉植物用の土を補充し、株元を軽く押さえて安定させる「土寄せ」を必ず行ってください。

幹が1本なくなると見た目が寂しくなりますが、残った幹が成長して葉を茂らせれば、隙間は次第に目立たなくなります。何よりも他の幹を守ることが最優先です。

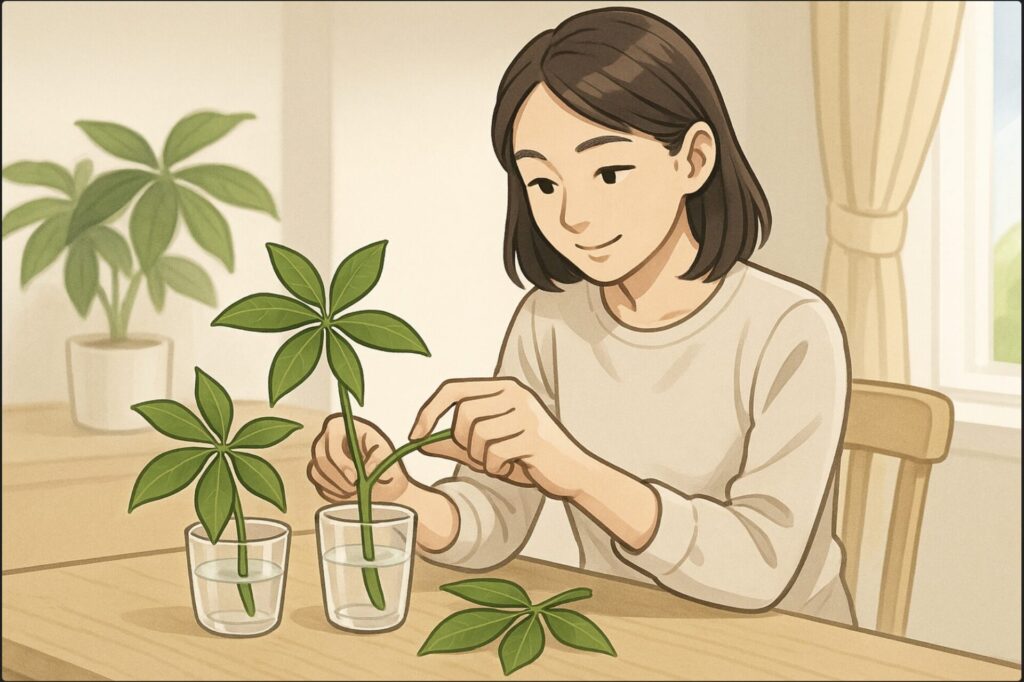

剪定枝は水耕栽培で増やす

観葉スタイル・イメージ

剪定で切り落とした元気な枝は、捨てずに「挿し木(さしき)」として再利用できます。パキラは非常に発根しやすく、初心者でも簡単に株を増やすことが可能です。

土に挿す方法もありますが、最も手軽で管理が簡単なのが水耕栽培(水挿し)です。

水耕栽培での増やし方

- 剪定した枝を10~15cmほどの長さにカットします。切り口は斜めにスパッと切ると吸水面が広がります。

- 先端の葉を2~3枚だけ残し、他の葉は全て取り除きます。葉が大きすぎる場合は半分にカットしても構いません。(葉からの水分の蒸発を防ぎ、発根にエネルギーを集中させるため)

- コップや瓶に水を入れ、枝の切り口を水に浸けます。

- 水を毎日(最低でも2~3日に1回)取り替え、清潔な状態を保ちます。これが腐敗させない最大のポイントです。

- 明るい日陰(直射日光は避ける)に置いておくと、早ければ1~2週間、通常は数週間で切り口から白い根が出てきます。

根が十分に出てきたら、そのまま水耕栽培で育ててもよいですし、ハイドロカルチャー(人工培土)や観葉植物用の土に植え替えて、新しい鉢植えとして育てることもできます。剪定の楽しみの一つとして、ぜひ挑戦してみてください。

土での「挿し木」:赤玉土(小粒)や挿し木専用の清潔な土に、水挿しと同様に処理した枝を挿す方法もあります。土が乾かないように管理し、発根するまで待ちます。水挿しよりも成功率はやや下がりますが、発根後に植え替える手間が省けます。

パキラの間引き(剪定)で元気に

この記事では、パキラの「間引き」として検索されがちな、剪定や枯れた幹の対処法について、その理由から具体的な手順、最適な時期まで詳しく解説しました。最後に、パキラを元気に育てるための重要なポイントをまとめます。

パキラは非常に生命力の強い植物です。現在の状態が悪くても、適切な時期に正しい手順で手入れを行えば、きっと元気にこたえてくれます。この記事を参考に、大切なパキラの手入れに挑戦してみてください。

パキラを元気にする手入れの要点

- 「パキラの間引き」は多くの場合、剪定や枯れた幹の除去を指す

- 日照不足は間延び(徒長)の原因になるため、明るい場所で管理する

- 葉が黄色くなる主な原因は根腐れ(水のやりすぎ)や日光不足

- 葉が茶色くなるのは水切れ、空気の乾燥、または葉焼けのサイン

- 枝葉の密集は病気や害虫のリスクを高めるため、剪定で風通しを良くする

- 手入れの最適な時期は成長期の4月~7月

- 株の体力が落ちる冬場の剪定は絶対に避ける

- 剪定バサミは必ず消毒し、清潔なものを使い、切り口からの感染を防ぐ

- 伸びすぎた枝は「切り戻し」で樹形を整える

- 新芽は「成長点」のすぐ上から出やすいため、位置を意識して切る

- 樹形のリセットには「強剪定(丸坊主)」という方法もあるがリスクを伴う

- 編み込みパキラの幹が枯れたら、伝染を防ぐため早急に除去する

- 枯れた幹を除去した後は「土寄せ」で株を安定させる

- 剪定した元気な枝は水耕栽培(水挿し)で簡単に増やせる

- 正しい手入れでパキラを健康で美しい状態に保つ