Pixabay

観葉植物を育てていると、黒い小さい飛ぶ虫がいつの間にか発生していることがあります。これらの虫の正体には、トビムシ・キノコバエ・シバンムシなどの種類があり、それぞれ異なる原因で発生します。特に、土の湿度が高いとキノコバエが増えやすく、乾燥した環境ではシバンムシが発生することもあります。

虫が大量発生すると、鉢の周りに黒い粒が落ちることがあり、これは害虫の糞や幼虫の残骸である可能性があります。これを放置すると植物の健康を害するだけでなく、室内の衛生環境にも悪影響を及ぼします。そのため、適切な駆除スプレーを使った対策が必要です。

本記事では、観葉植物に黒い小さい飛ぶ虫が発生する理由や原因を解説し、発生を防ぐための環境管理や虫が湧かない方法を紹介します。正しい知識を身につけて、大切な観葉植物を守りましょう。

ポイント

- 観葉植物に発生する黒い小さい飛ぶ虫の正体と種類を理解できる

- 虫が発生する主な原因と理由を知ることができる

- 効果的な駆除方法やスプレーの選び方がわかる

- 虫の発生を防ぐ環境管理や予防策を学べる

観葉植物に黒い小さい飛ぶ虫が発生する原因

観葉スタイル・イメージ

- 観葉植物に湧く黒い小さい虫の正体と種類

- トビムシ・キノコバエ・シバンムシとは?

- 黒い粒が落ちる?虫の痕跡をチェック

- 観葉植物に虫が発生する主な理由

- 虫を放置するとどうなる?リスクと影響

- 大量発生を防ぐための環境管理のポイント

観葉植物に湧く黒い小さい虫の正体と種類

観葉スタイル・イメージ

観葉植物の周りを飛び回る黒い小さい虫は、主にキノコバエ、トビムシ、シバンムシなどです。これらの虫は見た目が似ているため、正体を見極めることが重要です。キノコバエは特に観葉植物の鉢の土に産卵し、幼虫が根を食害することがあります。成虫は非常に小さく、ふわふわと飛び回るのが特徴です。トビムシは、跳ねるように移動する性質を持ち、湿度が高く有機物が豊富な場所に集まる傾向があります。一方、シバンムシは乾燥した環境でも生息し、木製家具や保存食品にも発生することがあり、発見が遅れると家全体に広がることもあります。

これらの虫が発生する環境を知ることが、対策の第一歩です。例えば、キノコバエは土の湿り気を好むため、水やりを適切に調整することが発生を防ぐカギとなります。トビムシは枯葉や有機肥料の多い環境で増えやすいため、清掃を徹底することで数を抑えることができます。シバンムシは食品類にも発生しやすいため、観葉植物の周辺だけでなく、室内全体の衛生管理が必要です。

また、観葉植物に発生する虫は、それぞれ生息する環境が異なるため、駆除の方法も変わってきます。たとえば、キノコバエは土の表面を乾燥させることで発生を抑えることができますが、トビムシは風通しをよくすることで数を減らすことができます。シバンムシは木材や乾燥した環境を好むため、発生した場合は家具や室内の収納環境を見直すことも必要になります。

このように、観葉植物に湧く黒い小さい虫を特定し、それぞれの特性を理解することで、より効果的な対策が可能となります。

トビムシ・キノコバエ・シバンムシとは?

観葉スタイル・イメージ

トビムシは微小な昆虫で、乾燥した環境ではほとんど見られませんが、湿った土壌や落ち葉の中では非常に多く発生します。特に、湿度が高い場所や通気性が悪い環境では繁殖しやすく、鉢植えの土の中や受け皿に溜まった水の周りなどで見かけることがあります。跳ねるような動きが特徴で、驚いたときにピョンピョンと飛ぶため、コバエと見間違えられることもあります。

キノコバエは腐葉土や有機質の多い土を好み、幼虫が植物の根を食害することがあります。成虫は小さく、ふわふわと飛び回ることが多いため、観葉植物の周囲で目につきやすい虫の一つです。特に過湿な環境では爆発的に増えることがあり、成虫が土の中に卵を産みつけ、そこから数日で孵化し、幼虫が植物の根を食害することで、植物の成長を妨げる原因となります。

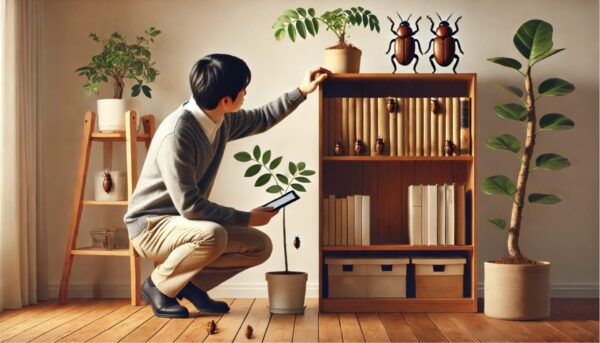

シバンムシは食品や家具にも発生する害虫で、観葉植物の葉や茎を直接食害することは少ないですが、室内の環境によっては大量発生する可能性があります。特に乾燥した木材や紙類を好むため、観葉植物の周りだけでなく、収納スペースや本棚、家具の隙間などに潜んでいることもあります。成虫は飛ぶことができ、夜間に光に向かって飛ぶ習性があるため、室内で飛んでいる小さな虫を見かけた場合は、シバンムシの可能性も考えられます。

これらの虫の特性を理解し、それぞれに合った適切な対策を取ることが大切です。例えば、トビムシの発生を防ぐためには、土を乾燥気味に管理し、風通しを良くすることが有効です。キノコバエを防ぐには、水やりの頻度を調整し、表土を乾燥させる工夫をするとよいでしょう。また、シバンムシの場合は、室内の清掃を徹底し、食品類を密閉容器に保存することで発生を抑えることができます。このように、それぞれの害虫に適した対策を行うことで、観葉植物を健康に保つことが可能になります。

黒い粒が落ちる?虫の痕跡をチェック

観葉スタイル・イメージ

黒い小さな粒が観葉植物の周りに落ちている場合、それは虫が発生しているサインかもしれません。特に、キノコバエの幼虫やトビムシの排泄物が土の表面に残ることがあり、肉眼で確認できる場合もあります。これらの黒い粒は乾燥すると粉のようになったり、湿った状態では粘着質になっていたりすることもあるため、触って質感を確認するとよいでしょう。

また、シバンムシが発生している場合、木屑のような小さな粒が見られることもあります。これはシバンムシが木製の鉢や家具をかじった跡であり、放置すると木材を劣化させる原因になります。もし黒い粒が観葉植物の周囲にある場合は、それがどの虫の痕跡なのか特定することが大切です。葉や茎の裏側、鉢の縁、受け皿などもよく観察し、虫の存在を確認しましょう。

さらに、黒い粒が落ちる原因として、害虫の糞だけでなく、枯れた葉や花が分解された結果である可能性も考えられます。特に湿度の高い環境では、カビが発生しやすく、虫の発生を促すことにつながるため、植物の周囲を常に清潔に保つことが重要です。こまめに葉や土の表面をチェックし、異変に気づいたら速やかに駆除の準備を進めましょう。

黒い粒を見つけた場合は、その粒を取り除いた後に虫の発生原因を特定し、適切な対策を取ることが大切です。例えば、キノコバエが原因なら、土の表面を乾燥させたり、コバエ対策用の粘着シートを活用すると効果的です。トビムシが多い場合は、風通しをよくして湿度を下げる工夫をするとよいでしょう。虫の種類を特定し、それに応じた対策を講じることで、観葉植物の健康を維持することができます。

観葉植物に虫が発生する主な理由

観葉スタイル・イメージ

観葉植物に虫が発生する主な理由は、土の湿気、水のやりすぎ、風通しの悪さ、有機肥料の使用などが挙げられます。特に、水が溜まったままの状態が続くと、キノコバエの幼虫が繁殖しやすくなります。水分が多い環境では、虫だけでなくカビも発生しやすく、それを餌とするトビムシなどの小さな虫が集まりやすくなります。また、水のやりすぎによる過湿状態が続くと、根が腐る「根腐れ」を引き起こし、それが虫の発生を助長することもあります。

さらに、風通しの悪い環境では、湿度がこもりやすくなり、害虫の温床となる可能性が高くなります。特に室内で育てる観葉植物は、空気が滞りがちになり、キノコバエやカイガラムシが繁殖しやすい状況を作り出します。また、観葉植物を壁際や角に置くと、空気の流れが悪くなり、害虫の発生リスクが高まるため、適度に空気が流れる場所に置くことが望ましいです。

有機肥料の使用も、観葉植物に虫が発生する原因となることがあります。特に堆肥や腐葉土を多く含む土は、キノコバエなどの害虫が好む環境を作り出します。有機肥料は栄養が豊富で植物の生育には良いですが、その分、虫のエサにもなりやすいため、使用する際には土の種類や管理方法に注意が必要です。

また、使用する土自体に虫の卵が混入しているケースもあります。特に安価な培養土や未処理の腐葉土を使用すると、最初から虫の卵が含まれていることがあり、気付かないうちに幼虫が孵化して増殖してしまうこともあります。そのため、虫の発生を抑えるためには、熱処理済みの無菌の土を選ぶことや、購入した土を使用する前に日光消毒を行うことが有効です。

このように、観葉植物に虫が発生する主な理由は、湿度管理の不備、風通しの悪さ、有機肥料の使用、そして使用する土の選択に関係しています。これらのポイントに注意しながら適切に管理を行うことで、虫の発生を最小限に抑えることが可能となります。

虫を放置するとどうなる?リスクと影響

観葉スタイル・イメージ

観葉植物に発生した虫を放置すると、植物の健康が損なわれる可能性があります。キノコバエの幼虫は根を食害し、植物の生育を阻害します。根が傷つくことで水分や栄養の吸収が妨げられ、葉が黄色くなったり成長が鈍ったりすることがあります。また、キノコバエの成虫が増えると、室内を飛び回ることで不快な状況を引き起こし、観葉植物の美観を損ねる原因にもなります。

トビムシが増えすぎると、土壌環境が悪化し、根腐れを引き起こすこともあります。特に湿気の多い環境では、トビムシが大量発生しやすく、植物の土の上や鉢の縁に群がることがあります。土壌の通気性が悪くなることで根が窒息し、植物が枯れてしまう可能性が高まります。また、トビムシの死骸が土に溜まると、それがさらに菌の繁殖を促し、カビの発生につながることもあります。

さらに、シバンムシは室内の他の場所にも広がる恐れがあり、被害は観葉植物だけにとどまりません。シバンムシは乾燥した木材や紙類を好むため、観葉植物の近くにある木製家具や本棚、食品保存エリアにも影響を及ぼす可能性があります。シバンムシの幼虫は乾燥した食品や穀物に潜むことがあり、放置すると家全体に広がる危険性があります。そのため、早期の発見と適切な駆除が重要です。

虫を見つけたら放置せず、適切な駆除対策を行うことが大切です。たとえば、キノコバエの駆除には粘着シートや殺虫スプレーが効果的であり、トビムシの発生を抑えるには湿度管理と風通しの確保が有効です。また、シバンムシを防ぐためには、木製家具や紙類の保管場所を見直し、密閉容器を使用することが推奨されます。

虫の発生を放置すると、植物だけでなく、住環境全体にも影響を及ぼす可能性があるため、早めの対応を心がけましょう。

大量発生を防ぐための環境管理のポイント

観葉スタイル・イメージ

虫の大量発生を防ぐためには、観葉植物の置き場所や管理方法を見直すことが大切です。まず、風通しの良い場所に置き、湿度が高くなりすぎないようにしましょう。窓際や換気しやすい場所に置くことで、湿度のコントロールがしやすくなり、虫の繁殖を抑えることができます。

また、水やりの頻度を調整し、土の表面が乾いてから次の水やりを行うことで、キノコバエやトビムシの発生を防ぐことが可能です。特に冬場や梅雨時期などは水やりの回数を減らし、土が適度に乾燥する環境を作ることが重要です。さらに、鉢底の水はけを良くするために、小粒の赤玉土や軽石を混ぜると、過剰な水分が排出され、湿気を抑えることができます。

定期的に鉢の表面の土を入れ替えることも有効です。特に、有機質の多い培養土は虫が湧きやすいため、無機質の土を使用したり、表土に化粧砂やバークチップを敷くことで、害虫の侵入を防ぐことができます。また、土の入れ替え時には、古い土を天日干しして乾燥・殺菌することで、虫の卵や幼虫を排除することができます。

さらに、観葉植物の周囲の清掃も重要です。枯葉や落ち葉が溜まると、そこに虫が隠れたり卵を産みつけたりする可能性があります。こまめに掃除をし、受け皿の水は定期的に捨てるようにしましょう。特に、キノコバエは受け皿の水に発生しやすいため、水を溜めたままにしないことがポイントです。

このように、風通しの良い環境を作り、水やりや土の管理を徹底することで、虫の大量発生を防ぐことができます。適切な環境を維持しながら、観葉植物を健康に育てることを心がけましょう。

観葉植物に虫が湧かない方法と駆除対策

観葉スタイル・イメージ

- 簡単にできる虫を寄せ付けない対策

- キノコバエ・トビムシを駆除するスプレーの選び方

- シバンムシの駆除方法と予防策

- 植物の土や葉を清潔に保つ工夫

- 虫の発生を防ぐ水やり・湿度管理のコツ

簡単にできる虫を寄せ付けない対策

観葉スタイル・イメージ

観葉植物に虫が寄り付かないようにするためには、日頃の管理が重要です。特に、虫が発生しやすい環境を作らないようにすることがポイントになります。

まず、土の上に化粧石やバークチップを敷くことで、キノコバエの産卵を防ぐことができます。キノコバエは湿った土を好み、そこに卵を産みつけるため、土の表面をカバーすることで物理的に産卵を阻止できます。特に、鉢の表面に薄く敷くことで、通気性を確保しながら防虫対策が可能です。

また、乾燥気味に育てることで、トビムシの発生を抑えることができます。トビムシは湿気を好むため、水のやりすぎを防ぎ、鉢底の水が溜まらないようにすることが大切です。特に冬場は植物の水分要求が少なくなるため、土がしっかり乾いてから次の水やりを行うようにしましょう。さらに、鉢の受け皿の水をこまめに捨てることで、コバエやトビムシの発生を抑える効果も期待できます。

さらに、定期的に葉水をすることで、葉の乾燥を防ぎ、ハダニなどの発生も防ぐことができます。ハダニは乾燥を好む害虫のため、特に冬やエアコンの風が直接当たる場所では葉水をこまめに行うことで予防できます。葉の表だけでなく、裏側にも霧吹きをすることで、害虫が付きにくい環境を作ることが可能です。また、葉水をした後は適度に風を通して乾燥させ、カビの発生を防ぐことも重要です。

このように、土の表面をカバーし、水やりの頻度を調整し、葉水を適切に行うことで、観葉植物に害虫が寄り付きにくい環境を作ることができます。定期的な管理を行い、植物を健康に育てながら害虫対策を徹底しましょう。

キノコバエ・トビムシを駆除するスプレーの選び方

観葉スタイル・イメージ

キノコバエやトビムシを駆除するには、市販のスプレーを活用すると効果的です。これらの害虫は発生すると短期間で繁殖しやすいため、早めの対策が重要になります。駆除スプレーには、大きく分けて殺虫成分が含まれるものと、酢や天然由来成分を使用したものがあります。

殺虫成分が含まれるスプレーは、即効性が高く、虫を素早く駆除できるため、大量発生した場合に適しています。ただし、室内で使用する際には換気を十分に行い、植物に負担をかけないよう注意が必要です。一方、天然由来成分を含むスプレーは、植物に優しく、環境にも配慮された製品が多いため、日常的なケアとして使用するのに適しています。

植物に優しいスプレーを選ぶ際には、「無農薬」や「天然成分配合」と記載されたものを選ぶとよいでしょう。また、スプレーの使用頻度や使用方法を確認し、適切に散布することが重要です。特に、キノコバエの成虫は繁殖のスピードが速いため、発生が確認されたら数日に一度スプレーを散布することで、卵の孵化を防ぎながら効果的に駆除できます。

さらに、スプレーの選び方だけでなく、使用方法にも注意が必要です。例えば、キノコバエの発生源となる土の表面に重点的にスプレーすることで、幼虫の発育を抑えることができます。トビムシに対しては、湿気が多い環境を避け、スプレーをかけた後に土を乾燥させることで、より効果的な駆除が可能です。

このように、駆除スプレーは種類や成分、使用方法を適切に選ぶことで、観葉植物を健康に保ちながら害虫を効果的に取り除くことができます。

シバンムシの駆除方法と予防策

観葉スタイル・イメージ

シバンムシは、乾燥した木材や食品に発生しやすい害虫です。特に、穀物や乾燥食品、木製家具や紙類などに潜んでいることが多く、観葉植物の周囲で発見された場合は、室内の他の場所にも被害が及んでいる可能性があります。発生源を特定し、適切な対策を講じることが重要です。

シバンムシの駆除には、まず発生源を見つけることが最優先です。木製の家具や収納棚、本、食品ストックなどをチェックし、虫が潜んでいないか確認しましょう。特に、未開封の穀物や乾燥食品の袋の中に侵入していることもあるため、封がしっかりしているかもチェックする必要があります。

駆除方法としては、殺虫スプレーやトラップを活用するのが効果的です。市販のシバンムシ専用の殺虫スプレーを使用することで、成虫を素早く駆除できます。また、粘着トラップを設置することで、飛び回る成虫を捕獲し、繁殖を防ぐことが可能です。さらに、発生源が特定できた場合は、そこに直接スプレーを噴射することで被害を食い止めることができます。

予防策としては、食品の保管方法を見直すことが重要です。乾燥食品や穀物類は密閉容器に入れ、袋のまま保管しないようにしましょう。また、木製家具や紙類が多い部屋では、定期的に掃除を行い、湿度を適切に管理することでシバンムシの発生を防ぐことができます。

観葉植物への影響を抑えるためには、土の種類を見直すのも有効な方法です。有機質の多い土はシバンムシの幼虫の生息場所になりやすいため、無機質の土に変更することで発生を防ぐことができます。また、鉢の周りをこまめに掃除し、枯れ葉や有機物を除去することで、シバンムシが寄り付きにくい環境を作ることができます。

このように、シバンムシの発生を防ぐためには、発生源の特定と徹底した予防策が不可欠です。食品の管理をしっかり行い、観葉植物の周囲の環境を清潔に保つことで、シバンムシの被害を最小限に抑えることができます。

植物の土や葉を清潔に保つ工夫

観葉スタイル・イメージ

土や葉を清潔に保つことで、虫の発生を大幅に抑えることができます。枯れ葉や落ち葉はすぐに取り除き、土の表面を定期的にかき混ぜることで、虫の卵が育ちにくい環境を作ることができます。また、鉢の表面に腐葉土や有機肥料を多用すると虫が湧きやすくなるため、バランスよく使うことが大切です。

さらに、土の表面をこまめにほぐし、風通しを良くすることで湿気がこもるのを防ぎ、害虫の繁殖を抑えることができます。土の通気性を向上させるために、小粒の赤玉土や軽石を混ぜるのも効果的です。特に水はけの悪い鉢では、根腐れを防ぐためにも適度な空気の流れを作ることが重要です。

葉の手入れも同様に重要です。定期的に葉水を行い、ホコリや汚れを落とすことで、害虫の付着を防ぎます。霧吹きを使用して葉の裏側にも水をかけることで、ハダニの発生を抑えることができます。また、葉の表面が乾燥しすぎると害虫が付きやすくなるため、適度な湿度を保つことが大切です。

さらに、受け皿の水をこまめに捨て、カビやボウフラの発生を防ぐことも忘れずに行いましょう。特に、夏場や湿度の高い時期には受け皿の水が長時間たまらないよう注意が必要です。鉢底石を使用することで、排水性を向上させ、根腐れを防ぐことができます。

このように、植物の土や葉を定期的に清潔に保つことで、害虫の発生を未然に防ぐことができます。観葉植物の健康を維持するために、こまめな手入れと適切な環境管理を心がけましょう。

虫の発生を防ぐ水やり・湿度管理のコツ

観葉スタイル・イメージ

水やりの頻度や湿度管理も、虫の発生を防ぐポイントです。常に土が湿った状態にならないようにし、鉢の受け皿に水が溜まらないようにすることが大切です。特に、梅雨時期など湿度が高くなりやすい季節は、水やりの回数を減らし、室内の換気を意識しましょう。また、サーキュレーターを使って風を当てることで、虫が発生しにくい環境を作ることができます。

さらに、水やりの方法にも工夫が必要です。例えば、土の表面が乾いてから水やりを行う「底面給水」方式を採用すると、土の中の過剰な湿気を防ぎつつ植物に適切な水分を供給できます。また、水やりを行う際は、朝のうちに済ませることで、日中の気温上昇によって余分な水分が蒸発し、過湿を防ぐ効果が期待できます。

湿度管理においては、植物の種類に応じた適切な環境を整えることも重要です。多湿を好む観葉植物であれば、霧吹きによる葉水を定期的に行い、空気中の湿度を適度に保つことが推奨されます。一方で、乾燥を好む種類の植物には、水やりの頻度を減らし、土の乾燥を促すことで虫の発生リスクを軽減できます。

また、鉢底の排水性を向上させるために、軽石や赤玉土を混ぜると、土の水はけが良くなり、根腐れや湿気による害虫の繁殖を防ぐことができます。受け皿に水を溜めないようにするだけでなく、鉢を少し持ち上げて通気性を確保するのも有効な対策です。

このように、水やりや湿度管理を適切に行うことで、観葉植物を健康に育てながら、害虫の発生を未然に防ぐことが可能となります。

観葉植物を1ヶ月留守にする人必見!長期不在でも元気に育てる方法では、害虫トラブル以外にも長期不在時の不安を解消する為のトピックを多く記載していますので、よかったら確認してみてくださいね。

総括:観葉植物に発生する黒い小さい飛ぶ虫の対策と予防

- 観葉植物に発生する黒い小さい飛ぶ虫の正体は主にキノコバエ、トビムシ、シバンムシ

- キノコバエは鉢の土に産卵し、幼虫が根を食害する

- トビムシは湿度が高く有機物が豊富な場所で増殖しやすい

- シバンムシは木材や食品にも発生し、広範囲に被害を及ぼす可能性がある

- 黒い粒が落ちている場合は害虫の糞や木屑の可能性が高い

- 水やりのしすぎや土の過湿が害虫発生の主な原因となる

- 風通しが悪いと湿度がこもり、害虫が繁殖しやすくなる

- 有機肥料は虫のエサとなるため、使用量に注意が必要

- 虫を放置すると観葉植物が弱り、最悪の場合は枯れてしまう

- 大量発生を防ぐには、土の管理や鉢の清掃を徹底することが重要

- 土の表面を化粧石やバークチップで覆うと産卵を防げる

- 市販の駆除スプレーは即効性があるが、使用環境に注意する必要がある

- シバンムシは食品や家具にも影響を与えるため、発生源の特定が重要

- 植物の葉や土を定期的に清潔に保つことで、害虫の繁殖を抑えられる

- 水やりの頻度と湿度管理を適切に行うことで、害虫発生のリスクを低減できる