観葉スタイル・イメージ

「多幸の樹」として知られるガジュマルを、ハイドロカルチャーで育てたいと考える方が増えています。土を使わないため清潔で、キッチンや寝室など置く場所を選ばず、風水のアイテムとしても人気です。

しかし、土栽培とは異なる管理が必要となり、特に、土からの植え替えは最初の関門となります。

また、水やりの頻度や肥料の与え方を間違えると、ハイドロカルチャー特有のトラブルである根腐れを起こしやすいのが特徴です。他にも、害虫の心配は少ないとはいえ、室内ならではの対策は知っておきたいところです。

この記事では、ガジュマルをハイドロカルチャーで育てる基本的な育て方はもちろん、元気がなくなった時の剪定や切り戻しの方法、さらには受粉といった少しマニアックな情報まで、初心者の方が抱える疑問を網羅的に解説します。

ポイント

- ガジュマルをハイドロカルチャーに植え替える手順がわかる

- 根腐れや害虫を防ぐ日常の管理方法を学べる

- 剪定や切り戻しなど、トラブル時の対処法が身につく

- 室内で清潔にガジュマルを育てるコツが理解できる

コンテンツ

ガジュマルをハイドロカルチャーで育成する方法

参考

- 土からの植え替え方法と注意点

- 室内の理想的な置き場所

- 適切な水やりの頻度と量

- 必要な肥料と与える時期

- 運気アップ?風水的な効果とは

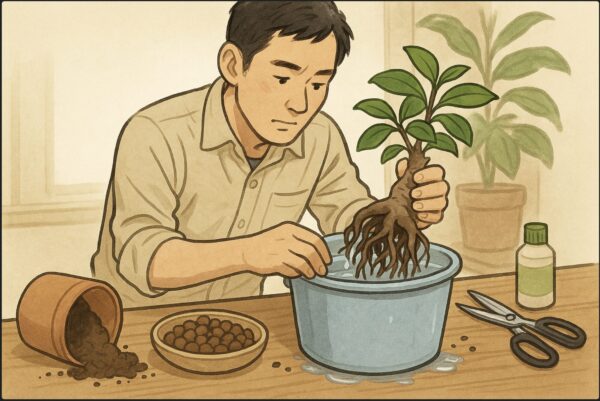

土からの植え替え方法と注意点

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルを土栽培からハイドロカルチャーへ植え替えることは可能ですが、適切な時期と丁寧な手順が成功の鍵を握ります。なぜなら、土の中で育った根(土用の根)と、水に適応する新しい根(水耕用の根)は性質が異なり、環境の急激な変化はガジュマルにとって大きなストレスとなるからです。

ここでは、植え替えの失敗を減らすための具体的な方法と、植え替え後の最も重要な管理ポイントを詳しく解説します。

植え替えの最適な時期

植え替え作業は、ガジュマルの生育期にあたる5月〜7月上旬が最適です。この時期は気温が安定して暖かく、植物の生理活動(成長ホルモンの分泌など)が最も活発になります。そのため、植え替えによるダメージからの回復が早く、新しい水耕用の根も発生しやすくなります。

逆に、成長が緩慢になる秋以降や、気温が低い冬場、または暑すぎる真夏の植え替えは、株が著しく弱る原因となるため、絶対に避けてください。

準備するもの

植え替えに必要な道具は、作業をスムーズに進めるために事前にすべて揃えておきましょう。

| 道具 | 用途・ポイント |

|---|---|

| ガジュマルの苗 | 現在土で育てているもの。元気な株を選びます。 |

| 穴の開いていない容器 | 透明なガラス容器が水位を確認しやすく、初心者には特におすすめです。 |

| ハイドロボール(植え込み材) | レカトンとも呼ばれます。使用前に水でよく洗い、細かい粉塵を落としておきます。 |

| 根腐れ防止剤 | (必須)ゼオライトやミリオンAなど。水を清潔に保ち、根腐れを防ぎます。 |

| 清潔なハサミ | 根の整理に使います。雑菌の侵入を防ぐため、熱湯消毒やアルコール消毒しておくと安全です。 |

| バケツや洗い場 | 根についた土を洗い流すために使用します。 |

植え替えの具体的な手順

手順を一つずつ丁寧に行うことが大切です。焦らず慎重に作業を進めましょう。

- 土を優しく落とす:鉢からガジュマルをそっと引き抜きます。根鉢が固まっている場合は、鉢の側面を軽く叩くと抜けやすくなります。根鉢を優しく崩しながら、古い土を手で落とせるだけ落とします。

- 根を洗う:バケツに溜めた水や、弱いシャワーで根についた土を完全に洗い流します。このとき、太い根や気根を傷つけないよう慎重に行います。土が残っていると、水中で腐敗しカビや雑菌の温床となるため、根の間まで丁寧に取り除いてください。

- 根の整理:土を洗い流したら、根の状態をチェックします。黒く変色している根、ブヨブヨして腐っている根、極端に長すぎる根を清潔なハサミでカットします。健康な白く太い根は残し、黒ずんだり溶けたりしている部分だけを取り除くイメージです。

- 容器に植え付ける:

- 容器の底に「根腐れ防止剤」を、底が見えなくなる程度に敷き詰めます。これは必須の工程です。

- ハイドロボールを容器の1/3程度入れ、土台を作ります。

- ガジュマルを中央に配置し、樹形を見ながら高さを調整します。

- 根の周りにハイドロボールを流し込み、隙間を埋めながら株を安定させます。

- 水やり:最後に、容器の高さの1/5程度まで水を静かに注ぎ入れます。

植え替え直後の管理(最重要)

植え替え直後のガジュマルは非常にデリケートです。直射日光が当たらない明るい日陰(レースカーテン越しの光も避ける方が無難)に置き、1〜2週間ほど休ませてください。

この期間は、根が新しい環境に適応している最中のため、絶対に肥料を与えてはいけません。

傷ついた根は養分を吸収する力が弱く、そこに肥料を与えると「肥料焼け」を起こし、かえって腐敗を早めます。水やりも極度に控えめにし、容器の底の水が完全になくなってから数日待って与える程度にします。

室内の理想的な置き場所

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルのハイドロカルチャーの置き場所は、レースカーテン越しの柔らかい光が当たる明るい窓辺が最適です。ガジュマルは日光が大好きな植物ですが、ハイドロカルチャー栽培ならではの注意点があります。

主な理由は、土栽培と異なり、直射日光に当たると水温が上昇しすぎることです。特に夏場、ガラス容器に直射日光が長時間当たると、中の水がお湯のようになり、根が茹で上がった状態になってしまいます。これは深刻な根腐れの直接的な原因となるため、絶対に避けなければなりません。

また、日光が当たりすぎると、水中の養分(特に肥料を与えた後)と反応し、容器内に藻(アオコ)が発生しやすくなります。藻自体が直接ガジュマルを枯らすことはありませんが、見た目が悪くなるうえ、水質悪化の原因にもなります。

ガジュマルはある程度の耐陰性も持ち合わせていますが、本来は日光を好む植物です。長期間暗い場所に置くと、光を求めて枝が細く長く伸びる「徒長(とちょう)」を起こし、弱々しい姿になってしまうため、適度な明るさは確保してください。

風通しも重要

置き場所を決めるもう一つの重要な要素は「風通し」です。空気がよどんだ場所に置くと、湿気がこもり、カビや害虫の発生原因となります。適度に空気が動く、リビングやオフィスの明るい場所を選びましょう。

風通しを良くするために、サーキュレーターなどで室内の空気を緩やかに循環させるのも非常に効果的です。ただし、次の注意点も守ってください。

エアコンの風は避ける

注意点として、エアコンの風が直接当たる場所は避けてください。急激な乾燥はハダニの発生を招くだけでなく、植物が極度のストレスを感じて葉を落とす原因になります。室温は一定に保ちつつ、風は直接当てない工夫が必要です。

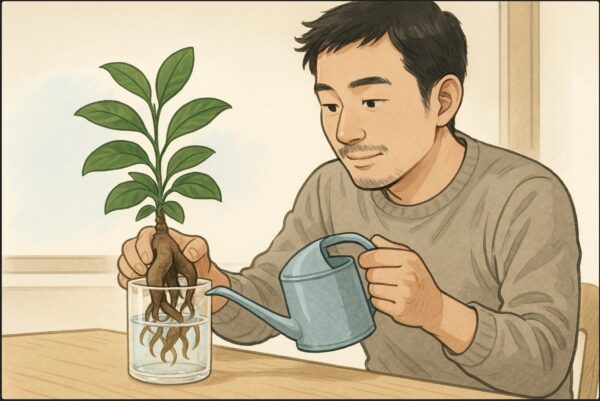

適切な水やりの頻度と量

観葉スタイル・イメージ

ハイドロカルチャーで最も失敗しやすいのが「水やり」です。土栽培の常識が通用しないため、管理方法を根本から切り替える必要があります。

結論から言うと、水やりの最適なタイミングは「容器の底の水が完全になくなってから2〜3日後」が正解です。環境や季節によっては、乾いてから1週間程度待つこともあります。

土栽培の感覚で「土が乾いたらたっぷり」や「水が減ったら継ぎ足す」という方法を続けると、ほぼ確実に根腐れを起こします。ハイドロカルチャーの根も呼吸をしており、常に水に浸かった状態では窒息してしまうのです。

水やりは「与える」ことよりも、「乾かす」ことを意識するのが成功のコツです。根は酸素を必要としています。水がずっと溜まっていると根が窒息してしまいますが、底が乾いてから数日間の「ドライ期間」を意図的に設けることで、根に新鮮な酸素を供給できるのです。

水の量と季節ごとの調整

一度に与える水の量は、容器の高さの1/5程度が目安です。根全体が水に浸かる必要はなく、底に溜まった水を毛細管現象でハイドロボールが吸い上げ、それを根が利用する仕組みです。

また、季節によって水の吸い上げ方は大きく変わります。

- 春〜夏(生育期):成長が活発で水もよく吸うため、乾くのが早くなります。管理の基本(乾いてから数日待つ)を守りつつ、観察の頻度を上げます。

- 秋〜冬(休眠期):気温が下がると成長が緩やかになるため、水の吸い上げも極端に遅くなります。水やりの間隔をさらに空け、ごく少量の水を与えるように切り替えてください。冬場は成長がほぼ止まるため、環境によっては1ヶ月近く水やりが不要な場合もあります。

水位計や透明な容器を活用しよう

水の管理に自信がない場合は、透明なガラス容器を選ぶのが最も簡単です。底に水が残っているかが一目でわかります。

陶器など中が見えない容器を使う場合は、「水位計(サスティーなどとは別物)」を植え替え時に一緒に挿しておくと、水やりのタイミングが視覚的に分かり、失敗を格段に減らせます。

必要な肥料と与える時期

ハイドロカルチャーでガジュマルを長期的に元気に育てる場合、肥料は必須です。なぜなら、植え込み材であるハイドロボールや水道水には、植物の成長に必要な栄養素(チッソ・リンサン・カリなど)が全く含まれていないからです。

肥料は、ガジュマルの生育期である春から秋(5月〜10月頃)に与えます。この時期に適切な栄養を補給することで、葉の色が鮮やかになり、丈夫な株に育ちます。

肥料の種類と注意点

使用する肥料は、必ず「ハイドロカルチャー用」または「水耕栽培用」と記載されたものを選んでください。これらの肥料は水に溶けやすく、根が吸収しやすい形で成分が調整されています。

- 液体肥料(液肥):最も一般的です。水やりの際に、規定の希釈倍率を守って水に数滴混ぜて与えます。即効性がありますが、与えすぎに注意が必要です。

- イオン交換樹脂栄養剤:粒状の肥料で、植え込む際に根腐れ防止剤などと一緒に入れます。水を浄化しつつ、ゆっくりと必要な栄養素だけを水中に放出する仕組みで、管理が楽になります。

例えば、ハイポネックスの公式サイトなどでは、ハイドロカルチャー専用の肥料が紹介されており、水栽培に適した成分配合になっています。

土用の肥料は絶対NG!

土栽培用の化学肥料や、特に油かすなどの有機質肥料は、絶対に使用しないでください。 土用の肥料、特に油かすなどの有機質肥料は、土中の微生物による分解を前提としています。これらを水中で使用すると、微生物がいないため急速に腐敗・分解されます。

これによりバクテリアが異常繁殖し、水質が悪化するだけでなく、強烈な異臭やカビの発生源となり、根腐れを確実に引き起こします。

また、前述の通り、植え替え直後や、成長が止まる冬場の肥料は不要です。弱っている時に肥料を与えると、逆に根を傷める「肥料焼け」を起こすため、必ず元気な生育期にのみ与えてください。

運気アップ?風水的な効果とは

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは「多幸の樹」や「幸せを呼ぶ木」と呼ばれ、風水においても非常に人気のある観葉植物です。沖縄では「キジムナー」という精霊が宿るとも言われ、大切に育てることで幸運をもたらすと信じられています。

ガジュマルの持つ風水的な意味は、主に以下の2点にあると言われています。

- 金運アップ:ガジュマルの丸みを帯びた葉は、お金(硬貨)を連想させることから、金運を引き寄せると言われています。

- リラックス効果・関係運:丸い葉はまた、人の気持ちを穏やかにし、「陰」の気でリラックス効果をもたらすため、人間関係を円滑にするとされています。

ハイドロカルチャーと風水

土を使わないハイドロカルチャーは、「火」の気を持つキッチンや、「水」の気を持つトイレ・洗面所など、土ものを置きにくい場所にも清潔に設置できるのが大きなメリットです。

ただし、風水で「水」は運気の流れそのものと関係するため、水を常に清潔に保つことが運気アップの絶対条件となります。水が濁ったり、異臭がしたり、容器が汚れていたりする状態は、逆に運気を下げてしまうと考えられているため、こまめな手入れを心がけましょう。

置く場所別のおすすめ効果(とされるもの)

- 玄関:「良い気」を呼び込む入り口として。

- リビング:家族が集まる場所に置き、家庭運アップに。

- 寝室:丸い葉が「陰」の気を持ち、心を落ち着かせるため、リラックスしたい寝室にも適しているとされています。

- キッチン:「火」と「水」の気がぶつかる場所のバランスを取ると言われています。

ガジュマルでハイドロカルチャーで育成する時の管理術

参考

- 根腐れのサインと緊急対策

- 害虫の発生原因と駆除方法

- 元気を保つための剪定方法

- 樹形を整える切り戻しのコツ

- ガジュマルの受粉は可能?

根腐れのサインと緊急対策

観葉スタイル・イメージ

ハイドロカルチャーでガジュマルを育てる上で最大のトラブルが「根腐れ」です。これは、主に水のやりすぎや水質の悪化によって根が呼吸できなくなり、雑菌が繁殖して文字通り根が腐ってしまう状態を指します。

根腐れは早期発見と迅速な対処が命です。初期段階であれば復活可能ですが、放置すると株全体に腐敗が広がり、手遅れになってしまいます。

根腐れの初期サイン

以下のサインが見られたら、根腐れを強く疑ってください。

- 水が白く濁る、または異臭(ドブのような臭い)がする。

- ハイドロボール(植え込み材)の表面に白いカビのようなものが発生する。

- まだ緑色の元気そうに見える葉が、ポロポロと落ち始める。

- 葉全体が黄色く変色し、ハリがなくなる。

- 幹の根元や、水に浸かっている根がブヨブヨと柔らかくなる。(かなり進行した末期症状)

緊急時の対処法(植え替え)

根腐れのサインに気づいたら、ためらわずにすぐに以下の対処を行ってください。

対処法

- ガジュマルを取り出す:容器からガジュマルを慎重に取り出し、ハイドロボールを分けます。

- 根を洗い、腐った部分を除去:根を優しく水で洗います。この時、黒く変色した根、ブヨブヨと溶けている根、異臭のする根を、すべて清潔なハサミでカットします。健康な白い根まで切らないよう注意してください。

- 健康な根の確認:少しでも白く、弾力のある健康な根が残っていれば、復活の可能性があります。

- 容器と植え込み材の消毒:使用していた容器とハイドロボールは、カビや雑菌の温床になっています。雑菌が残っていると、植え直してもすぐに再発します。洗剤でよく洗い、熱湯をかけるなどして完全に消毒・乾燥させてください。 (ハイドロボールは煮沸消毒するのが最も確実ですが、多孔質で内部まで殺菌しにくいため、できれば新しいものに交換することを強くおすすめします)

- 植え直す:「土からの植え替え方法」と同様の手順で、新しい根腐れ防止剤を必ず入れ、植え直します。

もし、幹や気根(太い根)の大部分がブヨブヨになっている場合、残念ながら株全体の復活は非常に困難です。その場合は、まだ元気な枝先を切り取り、「挿し木」として再生を試みる方法もあります。

対処後は、植え替え直後と同様に日陰で休ませ、水やりを極度に控えて新しい根(水耕根)の発生を待ちます。

害虫の発生原因と駆除方法

ハイドロカルチャーは土を使わないため、コバエなどの土から湧く虫の心配はほとんどありません。これは室内で育てる上で最大のメリットの一つです。

しかし、全く虫がつかないわけではなく、乾燥した室内環境を好み、風に乗って飛来する害虫には注意が必要です。

ハダニ

最も注意すべき害虫が「ハダニ」です。非常に小さく(0.5mm程度)、肉眼では見えにくいですが、葉の裏側に寄生して栄養を吸います。被害が広がると葉の色が白っぽくカスリ状に抜け、最終的にはクモの巣のような細い糸を張ることもあります。

- 原因:高温・乾燥。特にエアコンの効いた室内で、葉水(葉に霧吹きをすること)を怠ると爆発的に発生しやすくなります。

- 対策:ハダニは水に弱いため、毎日の葉水が最強の予防になります。葉水は、ハダニが嫌う湿度を与えるだけでなく、物理的に洗い流す効果もあります。特に葉の裏側を重点的に狙ってスプレーするのがコツです。発生してしまった場合は、まずシャワーなどで葉の裏までしっかり洗い流します。数が多い場合は、植物用の殺ダニ剤を使用します。(参照:アース製薬 害虫駆除マニュアル)

カイガラムシ

白いワタのようなものや、茶色い殻のようなものが枝や葉の付け根に付着します。これも植物の汁を吸い、排泄物が「すす病」(葉が黒くなる病気)の原因にもなります。

- 原因:風通しの悪い場所。

- 対策:幼虫には薬剤が効くこともありますが、成虫は殻に守られているため、薬剤が効きにくいです。見つけ次第、歯ブラシや濡らしたティッシュで物理的にこすり落とすのが最も確実です。

元気を保つための剪定方法

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの葉が茂りすぎて形が崩れたり、内部の風通しが悪くなったりした場合は、「剪定(せんてい)」が必要です。剪定は、不要な枝を切り落とし、植物の健康維持と樹形の維持のために行います。

剪定の最適な時期は、植え替えと同じく生育期の5月〜9月です。この時期であれば、切った後すぐに新しい芽が吹きやすく、株への負担も少なくて済みます。

なぜ剪定が必要か

- 健康維持:葉が密集すると内部の風通しが悪くなり、湿気がこもって病害虫の原因になります。不要な枝を間引くことで、これを防ぎます。

- 樹形の維持:成長のバランスを整え、美しい姿を保ちます。

どこを切るべきか

主に以下の枝を剪定の対象とします。

- 内向きの枝・交差する枝:内部の風通しを悪くする枝。

- 混み合っている枝:葉が密集しすぎている部分。

- 徒長した枝:他の枝より極端に長く伸びた枝。

- 枯れ枝・弱った枝:黄色くなった葉や、枯れた枝。

白い樹液に注意

ガジュマルはゴムの木の仲間(フィカス属)であり、枝や葉を切ると白いネバネバした樹液が出ます。

この樹液はフィカシンやソラレンといった成分を含むとされ、体質によっては皮膚炎を引き起こす可能性があります。作業中は必ず手袋を着用し、もし皮膚に付着したらすぐに水でよく洗い流してください。

樹形を整える切り戻しのコツ

「剪定」が不要な枝を間引いて風通しを良くする「整える」作業であるのに対し、「切り戻し」は、間延びした(徒長した)姿をリセットし、樹形を仕立て直すための、より大胆な「作り直す」作業を指します。

ハイドロカルチャーは土栽培に比べて成長が緩やかですが、室内管理ではどうしても日照不足になりがちです。その結果、ガジュマルが光を求めて枝を細く長く伸ばしてしまう「徒長(とちょう)」を起こすことがあります。

徒長(とちょう)とは?

徒長は、植物が弱っているサインです。以下のような状態が見られたら、置き場所の見直しと切り戻しを検討してください。

- 葉と葉の間隔(節間)が、以前と比べて不自然に広くなる。

- 葉の色が薄く、小さくなる。

- 枝が細く、力なくヒョロヒョロと伸びる。

徒長を放置するリスク

徒長した枝は見た目が悪いだけでなく、植物全体が軟弱になっている状態です。日光不足で光合成が十分に行えないため、病気や害虫への抵抗力が落ちてしまいます。早めに環境を改善し、切り戻しで健康な状態にリセットすることが重要です。

切り戻しの具体的な手順とコツ

ガジュマルは非常に生命力が強い植物です。正しい手順で行えば、大胆な切り戻しにも十分に耐え、数週間後には新しい芽を吹いて、より密度の高い元気な姿に再生します。

幹や太い枝が健康(ブヨブヨしておらず、しっかり硬い)であれば、葉がまったくない「丸坊主」の状態まで切り詰めても大丈夫です。特に生育期(5月〜9月)であれば、驚くほどの早さで新芽が出てきますので、怖がらずに挑戦してみましょう。

- 理想の樹形をイメージする:まず、どのような形に仕立て直したいか(例:丸くこんもりとさせたい、高さを低く抑えたいなど)を具体的にイメージします。

- 「成長点」を見つけて切る位置を決める:ガジュマルの枝をよく見ると、葉が付いていた跡や、幹の途中にある小さな膨らみ(節)があります。これが「成長点」です。新しい芽は必ずこの成長点から出てきます。 切る位置は、この成長点の5mm〜1cmほど上が基本です。節の真上ギリギリで切ると新芽が出にくくなることがあるため、少し上部を残して切ります。

- 芽の「向き」を意識する(最重要):

切り戻しで最も重要なコツは、残す成長点の「向き」を意識することです。成長点には向きがあり、その芽が将来伸びていく方向を示しています。

- 外側に向いている芽(外芽)の上で切る→新しい枝は外側に伸び、樹形が広がります。

- 内側に向いている芽(内芽)の上で切る→新しい枝は内側(株の中心)に向かって伸びます。

- 上に向いている芽(上芽)の上で切る→新しい枝は上に伸び、高さを出せます。

理想の樹形をイメージしながら、「次に枝を伸ばしたい方向」の芽を残すように切ると、樹形を自在にコントロールできます。

- 清潔なハサミで切る:切り口から雑菌が入るのを防ぐため、必ず熱湯やアルコールで消毒した、切れ味の良いハサミで一気に切ります。切り口から出る白い樹液には注意してください。(前述の「剪定方法」セクション参照)

切り戻し後の管理方法

切り戻しは植物にとって大きな手術です。切った後は、普段より少し慎重に管理し、回復を助けてあげましょう。

- 置き場所:植え替え直後と同様に、直射日光を避けた明るい日陰で、新芽が元気に展開し始めるまで休ませます。

- 水やり:葉がなくなった分、植物からの蒸散量が激減します。水やりの頻度を落とし、容器の底が乾いてから数日待つ「ドライ期間」を普段より少し長めに取るようにします。水のやりすぎは、新芽が出る前に根腐れを起こす原因になります。

- 肥料:新芽が元気に展開し始めるまで、肥料は絶対に与えないでください。

切った枝は「挿し木」に挑戦

切り戻しで出た枝は、挿し木で増やすことができます。10cmほどの長さに切り、下の葉を2〜3枚取り除いて切り口を斜めにカットします。

それを水に挿しておくだけでも、生育期なら簡単に発根します。発根したら、そのまま水挿しで育てるか、新しいハイドロカルチャーの鉢を作ってみるのも楽しいでしょう。

ガジュマルの受粉は可能?

ハイドロカルチャーでガジュマルを育てていると、稀にイチジクのような緑色の丸い実のようなものが付くことがあります。これを見て「室内でも実がなるなら、受粉して種が取れるのか?」という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、日本国内の室内(ガジュマルコバチが生息する沖縄などの一部地域を除く)でガジュマルが受粉し、発芽能力のある種子を作ることは、まずありません。

この理由は、ガジュマルの花の構造と、その特殊すぎる受粉システムにあります。

ガジュマルの花は「実」の中に隠されている

ガジュマルは、私たちが食べるイチジク(Ficus carica)と同じイチジク属(Ficus)の植物です。イチジク属の植物は、「花嚢(かのう)」または「隠頭花序(いんとうかじょ)」と呼ばれる、非常に特殊な花の付け方をします。

私たちが「実」だと思っているあの丸い袋状のものが、実は無数の小さな花を内側にびっしりと咲かせた「花の集合体」なのです。外からは花が一切見えないため、「無花果(花が無い果実)」と書かれるゆえんです。

受粉には「特定の蜂」が必須

この閉じた花嚢の内部で受粉を行うため、ガジュマルは「イヌビワコバチ(ガジュマルコバチ)」という、体長わずか1mmほどの非常に小さな特定の蜂と、1対1の絶対的な共生関係を結んでいます。

ガジュマルはイヌビワコバチによってのみ受粉が可能であり、イヌビワコバチはガジュマルの花嚢の中でのみ産卵・繁殖ができるという、お互いが生きていく上で欠かせないパートナーなのです。

不思議な共生関係のサイクル

この共生関係は、非常に精巧な仕組みで成り立っています。(出典:国立研究開発法人 森林研究・整備機構)

- 花粉を持ったメスのイヌビワコバチが、花嚢の先端にある小さな穴(小孔)から、翅がちぎれるのも構わずに無理やり内部に侵入します。

- メスの蜂は、花嚢の内部にある「雌花」に卵を産み付けながら、同時に別の雌花に持ってきた花粉を付けて受粉させます。

- やがて花嚢の中で卵が孵化し、幼虫は雌花の一部を食べて成長します。

- 先に羽化したオス(翅がない)は、花嚢内でメス(翅がある)と交尾し、メスのために花嚢の壁に脱出口を掘った後、一生を終えます。

- 花粉が成熟する頃、メスはオスが開けた穴から脱出します。その際、花嚢の内部で成熟した「雄花」の花粉を体に付け、次の産卵場所(別の花嚢)を求めて飛び立ちます。

この蜂が生息しない本土の室内などでは、この受粉プロセスが成立しないため、種子ができることはありません。

室内でできる「実」の正体

では、室内でできるあの丸いものは何なのでしょうか。これは、受粉しなくても花嚢がある程度膨らむ「単為結果(たんいけっか)」と呼ばれる現象によるものです。

観賞用のガジュマルの多くは、受粉しなくても実(花嚢)を付けやすい性質を持っている場合があります。しかし、これらは受粉を経ていないため、成熟しても中には発芽能力のある種子は形成されません。やがて自然に黄色くなり、ポロリと落ちてしまいます。

受粉して種ができると、その実に栄養が集中し、株が疲れてしまうことがあります。また、熟した実が落ちて腐ると、衛生面でも問題が出ることがあります。観賞用として室内で清潔に楽しむ上では、むしろ受粉しない「単為結果」である方が管理しやすいと言えるかもしれませんね。

ガジュマルをハイドロカルチャーで育成するまとめ

まとめ

- ガジュマルのハイドロカルチャーは清潔で室内向き

- 土からの植え替えは生育期の5月から7月が最適

- 植え替え時は根を洗い根腐れ防止剤を必ず入れる

- 植え替え直後は日陰で休ませる

- 置き場所はレースカーテン越しの明るい室内

- エアコンの風が直接当たる場所は避ける

- 水やりは底の水が乾いてから2~3日待つ

- 与える水量は容器の1/5程度が目安

- 肥料は生育期にハイドロカルチャー専用液肥を与える

- 冬と植え替え直後の肥料は不要

- 根腐れのサインは水の異臭や幹のブヨブヨ

- 根腐れを発見したら腐った根を全て切り植え直す

- ハダニ予防には毎日の葉水が最も効果的

- 剪定や切り戻しは風通しと樹形維持のために行う

- 室内での受粉は特定の蜂がいないため不可能