観葉スタイル・イメージ

ユニークな幹の形と生命力あふれる姿で人気のガジュマル。「多幸の木」とも呼ばれ、お部屋のインテリアとして迎えたいと考える方も多い植物です。しかし、観葉植物を育てる上で気になるのが「日当たり」の問題です。

「ガジュマルは耐陰性がある」と聞いたけれど、実際どの程度の暗さまで耐えられるのでしょうか。これから購入を検討している方や、すでに室内で育てていて元気がないと感じている方もいるかもしれません。

この記事では、ガジュマルの耐陰性の真実から、室内での最適な育て方、さらには日照不足で形が崩れた際の強剪定や摘芯、植え替えのコツ、挿し木での増やし方まで、幅広く解説します。

夏場の直射日光の管理、寒い冬の越冬方法、幹を太くする木質化のヒント、そして水耕栽培への切り替え方まで、ガジュマルを長く元気に楽しむための情報を網羅しました。地植えが可能なのか、といった疑問にもお答えします。

ポイント

- ガジュマルの耐陰性の正しいレベルと室内での置き場所

- 日照不足や日光過多(葉焼け)を防ぐ管理方法

- 徒長した際の剪定や摘芯、植え替えなど具体的な手入れ

- 挿し木や水耕栽培での楽しみ方と注意点

コンテンツ

ガジュマルの耐陰性レベルと置き場所

観葉スタイル・イメージ

参考

- ガジュマルは室内で育つ?

- 直射日光は避けるべき?

- 植え替えで環境を整える

- 寒さに弱い?冬の越冬方法

- 地植えは可能?適した環境

ガジュマルは室内で育つ?

ガジュマルは、観葉植物の中でも「耐陰性がある」としばしば紹介されます。しかし、この「耐陰性」という言葉は正しく理解する必要があります。これは「日陰でもなんとか生存できる」という意味合いであり、「日陰を好んで元気に育つ」という意味ではありません。

結論として、ガジュマルは室内でも十分に育ちますが、本来は日光が大好きな植物です。光合成を活発に行い、健康でがっしりとした株に育てるためには、できるだけ明るい場所に置くことが理想となります。

室内で最も適した場所は、レースのカーテン越しに柔らかい光が長時間入る窓辺です。光が強すぎず、弱すぎず、安定した光合成を促すことができます。

もし、窓から離れたデスクの上や日差しの入らない玄関など、暗い場所に置きたい場合は、以下のような工夫が必要になります。

暗い場所での管理と「徒長」のリスク

日照不足が続くと、ガジュマルは光を求めて枝や茎が間延びする「徒長(とちょう)」という状態になりやすいです。具体的には、葉と葉の間の「節間(せっかん)」が長くなり、葉の色が薄くなったり、葉が小さくなったりします。この状態は見た目が悪いだけでなく、株全体の活力が失われているサインです。

対策

- 定期的な日光浴:週に数回、午前中の柔らかい日差しが当たる場所に移動させて光合成をさせます。ただし、暗い場所から急に強い日差しに当てると葉焼けの原因になるため、徐々に慣らすことが重要です。

- 育成ライトの導入:日光浴が難しい場合は、植物育成用のLEDライトで光を補うのも有効な手段です。

全く光が入らない窓のないトイレや浴室などは、一時的に飾ることはできても、ガジュマルの長期的な生育には不向きです。耐陰性を過信せず、可能な限り光を確保することが、室内で元気に育てるための第一歩です。

直射日光は避けるべき?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは日光を好む植物ですが、強すぎる直射日光は避ける必要があります。

特に夏場の午後に差し込む強い日差しは、人間が日焼けするのと同様に、葉が焼けてしまう「葉焼け」の深刻な原因となります。葉焼けを起こすと、葉の細胞が壊死し、その部分が白や茶色っぽく変色してしまいます。一度傷んだ部分は光合成ができなくなり、元に戻ることもありません。

室内と屋外での光管理

室内で管理する場合、前述の通り、レースのカーテン越しに光を当てるのが最も安全で効果的です。これにより、有害な強さの日差しを和らげ、光合成に必要な明るさだけを届けることができます。

一方で、春や秋の柔らかい日差しであれば、午前中などに数時間、直射日光に当てることは生育に良い影響を与えます。丈夫な株を作る助けになるでしょう。

屋外で管理している場合は、注意が必要です。春から徐々に外気に慣らした株であっても、真夏の日中は遮光ネット(遮光率30〜50%程度)を使用するか、建物の東側や大きな木の陰など、午後の強い西日が当たらない「半日陰」の場所に移動させることが賢明です。

葉焼けを防ぐ光の管理まとめ

- 最適な光:レースカーテン越しの明るい窓辺(室内)

- 危険な光:夏の直射日光(特に午後の西日)

- 有効な光:春・秋の午前中の柔らかい日差し

- 屋外の工夫:半日陰への移動や遮光ネットの活用

植え替えで環境を整える

ガジュマルは見た目のサイズ以上に生育旺盛で、鉢の中では根がすぐに広がります。購入時の鉢のまま1〜2年もすれば、鉢の中が根でいっぱいになる「根詰まり」を起こしがちです。

根詰まりを放置すると、以下のような深刻な問題が発生します。

- 水の吸収不良:根が密集しすぎて、水が土に染み込まなくなる。

- 栄養不足:新しい根を伸ばすスペースがなく、養分の吸収効率が著しく低下する。

- 根腐れ:水はけが悪くなった土が常に湿った状態になり、根が呼吸できず腐ってしまう。

- 生育停止:葉の色が悪くなったり、新しい葉が出なくなったりする。

鉢底の穴から根が飛び出していたり、水の染み込みが悪くなったりしたら、根詰まりのサインです。このため、1〜2年に1回を目安に、一回り大きな鉢に植え替える作業が不可欠です。

植え替えの最適な時期は、生育期にあたる5月〜7月頃です。この時期であれば、植え替えで多少根が傷ついても、回復が非常に早くなります。

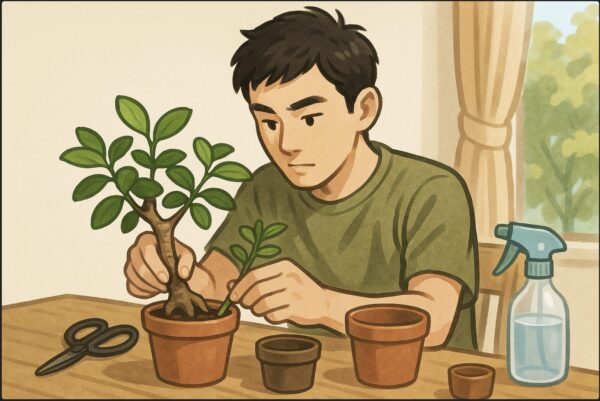

植え替えの手順と用土

植え替えは植物にとって負担のかかる作業ですが、手順を守れば難しくありません。

手順

- 株を抜く:鉢の縁を軽く叩いて土をほぐし、株元を持って優しく引き抜きます。

- 根をほぐす:古い土を手で3分の1ほど軽くもみほぐし、固まった根を緩めます。

- 根の整理:黒ずんで腐っている根や、長すぎる根があれば、清潔なハサミで切り落とします。

- 植え付け:一回り大きな鉢に鉢底石を敷き、新しい用土を入れます。観葉植物用の培養土で問題ありませんが、水はけを重視し、「観葉植物用の土7:赤玉土小粒3」などでブレンドするのもおすすめです。(参照:HYPONeX公式情報サイト「Plantia」)

- 水やり:植え付け後は、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。

植え替え直後は、根が新しい土に馴染むまでストレスがかかっています。そのため、肥料は絶対に与えず、直射日光の当たらない明るい日陰で1〜2週間ほど休ませてから、徐々に通常の管理に戻してください。

寒さに弱い?冬の越冬方法

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは沖縄や東南アジア、オーストラリアなどの暖かい地域が原産の植物です。そのため、日本の冬の寒さには比較的弱い性質を持っています。

品種やそれまでの生育環境による個体差もありますが、元気に冬越しさせるための安全な温度ラインは最低気温5℃以上とされています。気温が5℃を下回る環境が続くと、生育が完全に停止し、体力を消耗して葉を全て落としてしまう可能性が高まります。もちろん、0℃以下の環境では枯れてしまいます。

屋外で育てている場合、秋が深まり最低気温が10℃を下回るようになってきたら、霜が降りる前に必ず室内に取り込む準備をしましょう。

冬越しのための室内管理:3つの重要ポイント

1.置き場所(温度管理):室内に取り込んだ後も、置き場所には注意が必要です。日中は日当たりの良い窓辺が理想ですが、夜間の窓辺は外気の影響で気温が5℃以下に急降下することがあります。夜間は必ず、窓から少し離れた部屋の中央付近など、温度変化の少ない場所に移動させましょう。

2.水やり(乾燥気味に):冬場はガジュマルの生長が緩やかになる休眠期間に入ります。そのため、水の必要量も格段に減ります。夏場と同じペースで水やりを続けると、土が乾かず根腐れを起こす最大の原因となります。冬の水やりは、土の表面が乾いてからさらに数日待ち、指を第二関節まで差し込んで土の中の乾き具合を確認してから与える程度にします。「乾燥気味」を徹底し、鉢皿に溜まった水は必ず捨ててください。

3.エアコンの風(乾燥対策):暖房器具のエアコンの風が直接当たる場所は、極度に乾燥してしまいます。乾燥は葉を傷めるだけでなく、ガジュマルの大敵であるハダニなどの害虫を誘発する原因にもなります。必ずエアコンの風が当たらない場所に置き、霧吹きで葉に水をかける「葉水(はみず)」をこまめに行い、湿度を保つようにしましょう。

地植えは可能?適した環境

「ガジュマルを庭に地植えできますか?」というご質問をいただくことがありますが、結論から申し上げますと、日本本土のほとんどの地域において、地植えでの越冬は極めて困難です。ガジュマルは基本的に、鉢植えで管理し、季節に応じて室内外を移動させる植物とお考えください。

その理由は、ガジュマルの原産地にあります。

ガジュマルの原産地である沖縄では、ご存知の通り「キジムナー」という精霊が宿る木として知られ、公園や街路樹として当たり前に地植えされています。中には樹高20mにも達する大木も見られ、その生命力の強さを感じさせます。(参照:内閣府 沖縄総合事務局)

しかし、これは沖縄が冬でも温暖で、霜が降りることのない「亜熱帯気候」だからこそ可能なことです。ガジュマルの生育は気温に大きく依存しており、その耐寒性は高くありません。

地植えが非現実的な理由:耐寒性の限界

前述の通り、ガジュマルが元気に生育できる安全な温度ラインは最低気温5℃以上です。

気温が5℃を下回ると生長を停止し、葉を落とし始めます。そして、気温が0℃近くになり霜が降りると、植物の細胞内の水分が凍結し、細胞組織が破壊されてしまいます。一度凍結によるダメージを受けると、春になっても回復できず、枯死に至る可能性が非常に高いです。

したがって、冬に霜が降りたり、地面が凍結したりする本土の多くの地域(関東以北の大部分、内陸部、冷え込みの厳しい盆地など)での地植えによる越冬は、現実的ではないと言えます。

ごく一部の「可能性」と、その条件

「それでは、本土では絶対に無理なのか?」というと、ごく一部の限られた環境下でのみ、可能性がゼロではありません。

それは、九州南部や伊豆諸島、房総半島南部の一部など、年間を通じて霜がほとんど降りない「温暖な無霜地帯」です。ただし、これらの地域であっても、単に地植えすれば育つわけではなく、以下の厳しい条件をすべて満たす必要があります。

地植えに挑戦するための必須条件

- 場所(マクロ):年間の最低気温が安定して5℃以上を保てる、霜が降りない温暖地であること。

- 場所(ミクロ):建物の南側の壁際など、一日中よく日が当たり、冬の冷たい北風が直接当たらない「マイクロクライメイト(微気候)」が保たれた場所であること。(壁際は地熱や建物からの輻射熱で、周辺より温度が下がりにくいメリットがあります)

- 土壌:水はけが非常に良い土壌であること。冬の低温期に根が長時間湿った状態が続くと、寒さのダメージと相まって致命的な「根腐れ」を起こしやすくなります。盛り土(レイズドベッド)にするなどの工夫も有効です。

- 防寒対策(必須):冬季は、株元にワラや腐葉土、ウッドチップなどを分厚く敷き詰める「マルチング」を行い、地面の凍結を絶対に防ぐ必要があります。幼木のうちは、幹に不織布(寒冷紗)などを巻き、株全体を保護する対策も求められます。

最適な管理方法は「鉢植え」

このように、地植えに挑戦するには多くの気候的な制約と、それを管理し続ける手間がかかります。

こうしたリスクや手間を一切排除できるのが、鉢植え管理の最大のメリットです。春から秋は屋外の日当たりの良い場所で存分に光合成をさせて株を充実させ、最低気温が10℃を下回るようになってきたら安全な室内に取り込む。

この方法であれば、お住まいの地域に関わらず、安全かつ確実にガジュマルを育てることが可能です。

ガジュマル本来の魅力を長く楽しむためにも、気候リスクを避けられる鉢植えでの管理を強く推奨します。

ガジュマル耐陰性を保つ手入れと管理

参考

- 姿を整える摘芯の方法

- 徒長したら強剪定で仕立て直す

- 幹の木質化を進めるコツ

- 挿し木でガジュマルを増やす

- 水耕栽培での育て方

姿を整える摘芯の方法

「摘芯(てきしん)」とは、植物の生長点(一番先端の新芽)を摘み取る剪定技術のことです。「ピンチ」とも呼ばれます。

ガジュマルは放置すると、上へ上へと伸びる性質があります。摘芯を行うことで、その頂点の生長を止め、エネルギーを脇から新しい芽(脇芽)を出させることに振り向けることができます。これにより、枝数が増え、葉が密に茂った、こんもりとしたバランスの良い樹形に整えることが可能です。

特に、室内でコンパクトなサイズ感を維持したい場合や、スカスカになった枝葉の密度を高めたい場合に非常に有効な手入れです。

作業の時期は、生長スイッチが入っている生育期(5月〜9月頃)が適しています。伸びてきた枝の先端にある、柔らかい新芽を清潔なハサミで切り取るか、指で優しく摘み取るだけです。切り口からは少量の白い樹液が出ることがあるため、念のため皮膚に触れないよう注意しましょう。

「摘芯」と「剪定」の違い

- 摘芯(ピンチ):枝の先端の「新芽」だけを摘み取り、脇芽を増やして葉の密度を高める作業。

- 剪定(カット):伸びすぎたり、木質化した「枝」を切り戻し、樹形全体を大きく整え直す作業。

こまめに摘芯を行うことで、将来的な大幅な剪定の手間を減らすことができます。

徒長したら強剪定で仕立て直す

耐陰性があるとはいえ、暗い場所に長期間置いていると、ガジュマルは日光を求めて枝がヒョロヒョロと間延びしてしまいます。これが「徒長」です。徒長した枝は弱々しく、葉も小さくなり、ガジュマル本来の力強い姿が失われてしまいます。

しかし、徒長して形が崩れてしまった株も、「強剪定」によって仕立て直すことが可能です。ガジュマルは非常に生命力が強いため、思い切って枝を切り戻しても、生育期であれば再び新しい芽を吹いてくれます。

強剪定の最適な時期は、植え替えと同じく生育期が本格的に始まる5月〜6月頃です。この時期なら、剪定後の回復が最もスムーズで、夏を通じて新しい枝葉を茂らせることができます。

剪定の際は、枝にある「節(ふし)」(葉の付け根の少し膨らんだ部分)を見つけ、その節のすぐ上で切るのがコツです。

節には新しい芽を出す力があるため、ここから元気な脇芽が伸びてきます。いわゆる「丸坊主」のような状態にしても、株自体が健康であれば多くの場合、数週間で新しい芽が動き出します。

剪定時の最重要注意事項:白い樹液(ラテックス)

ガジュマル(クワ科フィカス属)の枝や幹を切ると、切り口から白い乳液状の樹液が流れ出ます。この樹液には「ラテックス」というゴムの成分が含まれており、体質によっては皮膚に触れるとかぶれやアレルギー性皮膚炎を引き起こす場合があります。

特に、天然ゴム製品(ゴム手袋、風船など)でアレルギー症状が出たことがある方は、十分な注意が必要です。(参照:消費者庁「ラテックスアレルギーについて」)

- 作業時は必ず園芸用の手袋(ラテックスフリー推奨)を着用してください。

- 樹液が皮膚についたら、すぐに大量の流水でよく洗い流してください。

- 使用したハサミも、樹液でベタつくため早めに清掃しましょう。

- ペットや小さなお子様が樹液に触れないよう、作業場所や道具の管理に細心の注意を払ってください。

幹の木質化を進めるコツ

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの最大の魅力の一つは、ぷっくりと太った幹や、地上に露出した根(気根)が織りなすユニークな姿です。この幹をより太く、がっしりとさせることを「木質化(もくしつか)」または「肥大化(ひだいか)」と呼びます。

店頭でよく見かける「ニンジンガジュマル」は、太い根を挿し木して作られたものが多いですが、苗から育てたガジュマルや、通常の幹を持つガジュマルも、適切な管理によって時間をかけて太く、たくましく育て上げることが可能です。

幹を太く木質化させるための基本原理は、「植物が光合成によって作り出したエネルギー(糖)を、消費する以上に幹や根に蓄積させること」に尽きます。これは一朝一夕には実現せず、数年単位の長期的な戦略が必要になります。そのための具体的なコツを4つのポイントに分けて解説します。

1.環境:日光と風通しを最大化する

幹を太くするための最も重要な要素は「日光」です。耐陰性があるからと暗い場所に置いていては、幹は決して太りません。

暗い場所では、植物は光を求めて枝をヒョロヒョロと伸ばす「徒長」状態になります。これは、幹を太くするどころか、株の体力を消耗させるだけの状態です。

幹を太くするには、できるだけ多くの光合成をさせる必要があります。春から秋にかけては、直射日光を避けた、最も日当たりと風通しの良い場所(例:屋外の半日陰や、室内の日当たりの良い窓辺)で管理してください。

光合成が活発に行われると、節間(葉と葉の間)が詰まった、がっしりとした枝が育ち、それが幹の肥大に繋がります。

また、「風通し」も重要です。適度な風に揺られることで、植物は倒れないように自らを支えようとし、幹をより強固に、太くしようとします。風通しはハダニなどの害虫予防にも直結するため、日光と風はセットで考えるようにしましょう。

2.剪定:目的を明確にする(太さvs形状)

ここで多くの栽培者がジレンマに陥ります。「幹を太くしたい」一方で「形もコンパクトに整えたい」という二律背反です。

光合成は葉で行われます。つまり、葉の枚数(光合成の総面積)が多いほど、作り出せるエネルギーは増え、幹は太りやすくなります。しかし、こまめに剪定や摘芯を行うと、葉の枚数が減るため、幹の肥大は遅くなります。

ここで、栽培の目的を明確にする必要があります。

戦略の選択:幹の太さか、樹形の維持か

A案:【樹形(コンパクトさ)を優先する場合】従来通り、生育期にこまめに摘芯や剪定を行います。葉の密度は高まり、こんもりとした美しい形を維持できます。ただし、幹の肥大スピードは非常に緩やかになります。

B案:【幹の太さを最優先する場合(上級者向け)】あえて剪定を最小限に抑え、枝葉を自由に伸ばします。特に、頂点付近の枝を「犠牲枝(ぎせいえだ)」として長く伸ばし、そこで活発に光合成を行わせることで、そのエネルギーを幹の肥大に集中させます。数年間、樹形は崩れますが、幹は効率よく太くなります。目標の太さに達したら、伸ばしきった犠牲枝を付け根から剪定して、そこから新しい枝で樹形を作り直します。

3.根の健康:水やりと肥料の最適化

太い幹は、それを支える健康な根があってこそ作られます。根が活発に水分と養分を吸い上げて、初めて植物全体が成長します。

根の健康を損なう最大の原因は「根腐れ」です。常に土が湿っている状態は避け、「土が乾いたら、鉢底から流れ出るまでたっぷりと与える」というメリハリを徹底してください。

肥料も幹の肥大を助けます。生育期(春〜秋)には、観葉植物用のバランスの取れた(N-P-Kが均等、または近い比率の)緩効性肥料を土に置きます。

さらに、植物の骨格や根の成長を助ける「リン酸(P)」や「カリ(K)」がやや多めに含まれた液体肥料を、月に1〜2回水やり代わりに与えると、より効果的です。

4.上級テクニック:気根(きこん)の活用

ガジュマルは、幹や枝から「気根」と呼ばれる茶色い根を空気中に出す性質があります。これも幹を太く(正確には太く見せる)ために活用できる、ガジュマルならではのテクニックです。

1.気根を発生させる:気根は、高温多湿の環境で発生しやすくなります。特に梅雨時期や夏場に、霧吹きで幹や枝にもこまめに「葉水(はみず)」を与え、周辺の湿度を高めてあげると、幹の途中から気根が伸びてくることがあります。

2.気根を誘導・癒合させる:発生した気根は、切らずに伸ばします。

- そのまま伸ばして地面(土)に到達させると、それが太くなって新たな支柱根となり、株全体の迫力が増します。

- まだ柔らかいうちに、幹に巻き付けるように優しく誘導し、麻紐などで軽く固定します。

これを繰り返していくと、複数の気根がやがて元の幹と癒合(ゆごう)し、一体化します。これにより、幹がまるで何本も束ねたかのように複雑で、劇的に太い姿を作り上げることができます。

幹の木質化・肥大化には年単位の時間がかかります。焦らず、日当たりと風通しを最優先した環境で、じっくりと向き合っていくことが最大のコツです。

挿し木でガジュマルを増やす

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは「挿し木(さしき)」という方法で非常に簡単に増やすことができます。強剪定で切り落とした元気な枝を活用できるため、一石二鳥の手入れです。

挿し木の適期も、もちろん植物のエネルギーが最も高まる生育期、5月〜6月が最適です。

挿し木の手順(土挿し)

手順

- 挿し穂(さしほ)の準備:剪定した枝を10cm〜15cmほどの長さに切り分けます。

- 葉の整理:先端の元気な葉を2〜3枚だけ残し、他の葉はすべて取り除きます。これは、葉からの水分の蒸散を最小限に抑え、発根にエネルギーを集中させるためです。

- 樹液の処理:切り口から出る白い樹液を一度、流水で洗い流します。

- 水揚げ:清潔なカッターなどで切り口を斜めにカットし直します(吸水面積を広げるため)。その後、コップの水に切り口を1〜2時間ほど浸けて「水揚げ」をさせます。

- 土に挿す:赤玉土小粒や鹿沼土、バーミキュライトなど、雑菌のない清潔な挿し木用の土をポットに入れます。土を湿らせてから、枝を挿します。

- 管理:挿し木後は、土が絶対に乾かないように注意しながら、直射日光の当たらない明るい日陰で管理します。

早ければ数週間、通常1〜2ヶ月ほどで発根し、新しい芽が動き出します。新芽が確認できたら、徐々に観葉植物用の土に植え替えましょう。

ちなみに、挿し木は土に挿すだけでなく、水揚げのままコップの水に挿しておくだけの「水挿し」でも発根することがあります。手軽に試せるのもガジュマルの魅力ですね。

ただし、水挿しで出た根(水根)は、土の中の環境に適応するのが苦手です。水挿しから土に植え替える際は、しばらくの間、特に過湿や乾燥に注意して慎重に管理する必要があります。

水耕栽培での育て方

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは土を使わない「水耕栽培(ハイドロカルチャー)」でも育てることが可能です。土を使わないためコバエなどの虫の発生を抑えられ、清潔に管理できるのが最大のメリットです。また、透明な容器を使えば根の伸びる様子を観察することもできます。

すでに土で育っている株を水耕栽培に移行させる場合は、失敗しないためにいくつかの重要な注意点があります。

土から水耕栽培への移行手順

手順

- 時期:作業は根へのダメージ回復が早い、生育期の5月〜7月に行います。

- 土を完全に落とす(最重要):鉢から抜いた株の根を、これ以上ないというほど徹底的に洗浄します。土の粒子(特に有機物)が少しでも残っていると、水の中で腐敗が始まり、根全体が腐る「根腐れ」の致命的な原因となります。根と根の隙間に入り込んだ土も、爪楊枝や竹串、弱い水流などを使って丁寧に取り除いてください。

- 根の整理:古い根や黒ずんだ根、細すぎる根は、清潔なハサミでカットします。

- 容器と水:根を洗い終わったら、ガラス容器などに入れます。この時、水は根全体が浸かるのではなく、根の先端3分の1程度が浸かるくらいの量にします。根も呼吸しているため、全て水に浸けると窒息してしまいます。

- 管理(水交換):水はこまめに交換します。特に移行直後や夏場は雑菌が繁殖しやすいため、毎日交換するのが理想です。

- 根腐れ防止剤:水を浄化する作用のある「ゼオライト」や「ミリオンA」などを容器の底に敷いておくと、根腐れのリスクを大幅に減らすことができます。

水耕栽培の置き場所と肥料

置き場所:水耕栽培の場合、直射日光は厳禁です。透明な容器だと水温が上がりすぎて根が茹だってしまったり、藻(コケ)が発生する原因になります。土植えの時以上に、明るい日陰での管理を徹底してください。

肥料:水耕栽培用の根がしっかり出てきたら、水耕栽培(ハイドロカルチャー)専用の液体肥料を規定量、水交換の際に与えます。土植え用の肥料は使えません。

ガジュマル耐陰性の総まとめ

最後に、ガジュマルの耐陰性と室内での管理について、重要なポイントをリストでまとめます。

チェックリスト

- ガジュマルに耐陰性はあるが日光を好む

- 室内ではレースカーテン越しの窓辺が最適

- 暗い場所では徒長しやすいため工夫が必要

- 夏の直射日光は葉焼けの原因になるため避ける

- 1〜2年に1回、5月〜7月に植え替えを行う

- 植え替えの土は水はけの良いものを選ぶ

- 寒さに弱く、冬越しは室内で5℃以上を保つ

- 冬は水やりを控えめにし乾燥気味に管理する

- エアコンの風は直接当てないように注意する

- 本土での地植えは冬越しが困難なため推奨されない

- 葉を密にするには摘芯(ピンチ)が有効

- 徒長したら5月〜6月に強剪定で仕立て直せる

- 剪定時の白い樹液はかぶれるため手袋を着用する

- 幹の木質化には十分な日光が最も重要

- 挿し木で簡単に増やすことができる

- 水耕栽培への移行時は土を完全に洗い流すことが必須