観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの剪定に失敗してお困りではありませんか。良かれと思って行った強剪定で葉が全て落ち、スカスカな姿になってしまうと、もう復活は無理なのかと不安が募ります。

特に、新芽の基点となる成長点を無視したカットや、日照不足でひょろひょろに伸びた枝の整理で変形してしまった株を見ると、ショックは大きいものです。

複数の株が植えられた寄せ植えのように複雑な場合や、剪定後に葉が落ち続け、このまま枯れるのではと心配な状況もあるでしょう。最悪の場合は、目に見えない土の中で根っこが傷んでいないかどうかも気になります。

この記事では、ガジュマルの剪定失敗とされる様々なケースを詳細に分析します。さらに、剪定枝を使った接ぎ木の方法も含め、諦める前にできる具体的な対処法と、株を再生させるためのヒントを詳しく解説していきます。

ポイント

- 剪定失敗の典型的な原因5つ

- 失敗後の状態から復活させる具体的なケア方法

- 株の生死を見分ける根の状態チェック

- 将来の失敗を防ぐための正しい剪定知識

コンテンツ

ガジュマルの剪定失敗の主な原因

参考

- 強剪定(丸坊主)のリスク

- 成長点を無視した剪定

- ひょろひょろな徒長枝の処理

- 寄せ植えの剪定が難しい理由

- 剪定後に枯れるのはなぜか

強剪定(丸坊主)のリスク

のリスク-1024x685.jpg)

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの剪定で最も大きな失敗の一つが、強剪定(丸坊主)です。これは、株の枝葉をすべて切り落とし、幹だけにする大胆な方法です。樹形を根本からリセットし、新しい枝で再構成するために行われることがありますが、非常に大きなリスクを伴います。

最大の失敗要因は「時期」と「株の体力」の見誤りです。

ガジュマルは生命力が強い植物として知られていますが、それはあくまで植物の生理活動が活発な成長期(主に5月〜7月)に限られます。この時期であれば、剪定のダメージからも回復しやすく、新しい芽を吹くエネルギーも蓄えています。

しかし、気温が下がり始める秋から冬(10月〜3月頃)は、ガジュマルの成長が緩慢になる休眠期に入ります。この時期に丸坊主にすると、新芽を出す体力が残っておらず、そのまま枯れてしまうケースが非常に多いのです。

また、株の体力も重要です。例えば、購入したばかりでまだ新しい環境に慣れていない株、植え替え直後で根がダメージを受けている株、病気や害虫の被害から回復しきっていない株など、もともと弱っていた株に対して強剪定を行うのも同様に危険です。

植物にとって剪定は大きなストレスであり、回復には相当なエネルギーを必要とします。

冬場の丸坊主は厳禁です

「室内は暖房で暖かいから大丈夫」と考えて冬に強剪定を行うのは非常に危険です。たとえ室温が20℃以上あっても、冬場は日照時間が絶対的に不足しています。

光合成の効率が著しく低下するため、植物の体内リズムは休眠に向かっています。この状態で丸坊主にすると、回復に必要なエネルギーを作れず、枯死するリスクが最も高くなります。

成長点を無視した剪定

観葉スタイル・イメージ

「剪定したのに、切った場所から新芽が全く出ない」「切った枝先が黒く枯れ込んできた」という深刻な失敗は、植物の構造である「成長点(せいちょうてん)」を完全に無視したことが原因である可能性が極めて高いです。

成長点とは、植物が新しい芽や枝を伸ばすための基点となる、いわば「新芽のタネ(休眠芽)」が眠っている部分です。この場所を理解せずに剪定することは、植物の設計図を無視して見当違いの場所を切断するようなもので、失敗の典型的なパターンです。

「節(ふし)」と「節間(せっかん)」の違い

この失敗を避けるには、まず枝の2つの異なる部分を明確に区別する必要があります。

- ①節(ふし)

これが「成長点」がある場所です。過去に葉がついていた部分で、よく見ると幹や枝の表面が少し膨らんでいたり、横にうっすらと筋が入っていたり、他の部分と比べて少しザラザラしています。ここには必ず新しい芽を出すための組織が備わっています。 - ②節間(せっかん)

これは、節と節の「間」にあるツルツルとした幹の部分です。ここは単に水や養分を運ぶための「パイプ」の役割しかなく、新芽を出すための組織は一切ありません。

最大の失敗:節間(パイプの途中)で切る

剪定で最もやってはいけないのが、この「節間」の真ん中を切ることです。そこには新芽を出す機能がないため、植物は切られた傷口から新芽を出すことができません。

さらに悪いことに、植物は行き場のない切り口をうまく塞ぐことができず切断面から水分が蒸発し続け、枝が徐々に枯れ込んでいく「枝枯れ」を引き起こします。

この枯れ込みが、運が悪いと枝の付け根まで達し、枝全体を失うことにつながります。

「胴吹き」は最後の手段であり、アテにしてはならない

「でも、ガジュマルは幹の途中からでも芽を出す(胴吹き)と聞いた」と思うかもしれません。確かに、ガジュマルは幹の途中にある目に見えないほどの小さな芽(休眠芽)から新芽を出す「胴吹き(どうぶき)」という強い性質を持っています。

しかし、これは植物が「非常事態」に最後の力を振り絞って行う緊急回避的な行動です。それには膨大なエネルギーを必要とします。

剪定に失敗して弱っている株や、体力のない株の場合、この胴吹きを行う余力が残っておらず、そのまま枯れてしまうケースも少なくありません。安全で確実な剪定は、この「胴吹き」というギャンブルに頼るべきではありません。

正しい剪定位置:「節の上5mm~1cm」と「芽の向き」

確実に新芽を出させ、安全に剪定を成功させるための正しい位置は、必ず「節(ふし)」のすぐ上です。

- 位置(高さ):節の約5mm~1cm上で切ります。節に近すぎると(例:1mm上)、大事な成長点を傷つけてしまう恐れがあります。逆に遠すぎると(例:3cm上)、中途半端な「枯れ枝の残り(スタブ)」ができてしまい、見栄えが悪くなるだけでなく、そこから病原菌が入るリスクも残ります。

- 技術(芽の向き):これが樹形を整えるプロの技術です。節にある成長点(芽)が「どちらを向いているか」をよく観察してください。植物は、切られた場所のすぐ下にある芽を次のリーダーとして伸ばします。

- 株の内側をスッキリさせたい場合:「外側を向いている芽」の上で切ります。

- ボリュームを出したい場合:「内側を向いている芽」の上で切ります。

成長点を意識した剪定のメリット

常に「節」を意識して剪定することで、新芽が出ずに枯れ込むという最悪の失敗を回避できるだけでなく、「新芽が伸びる方向」までコントロールできるようになります。

これにより、風通しが良く、光が内部まで入る、健康で美しい樹形へと積極的にデザインしていくことが可能になります。

ひょろひょろな徒長枝の処理

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルを室内で育てていると、どうしても窓から入る光だけでは不足しがちです。植物は本能的に光を求めて枝を異常に長く伸ばそうとするため、節と節の間が間延びした、弱々しく「ひょろひょろ」な枝が出ることがあります。これを園芸用語で「徒長(とちょう)」と呼びます。

徒長した枝は、単に見た目が悪いだけではありません。光合成を効率的に行えないため組織が軟弱で、病気や害虫への抵抗力も弱くなります。この見栄えの悪い徒長枝を処理しようとして失敗するケースは非常に多いです。

よくある失敗:中途半端な位置で切る

最もやりがちな失敗は、そのひょろひょろと伸びた枝の「途中」で切ってしまうことです。植物には、枝の先端(頂芽)が切られると、そのすぐ下にある芽(側芽)を伸ばそうとする性質があります。

しかし、徒長枝は「枝全体」が弱っています。その弱い枝の途中で切ると、切り口のすぐ下にある、同じく弱った組織の芽が目を覚まし、そこから新しく2本ほどの枝がY字型に伸び始めます。

結果として、1本のひょろひょろな枝が、2本のひょろひょろな枝に増えるだけで、樹形はさらに乱雑になり、問題は悪化してしまいます。

徒長枝を正しく整理するには、中途半端な剪定は禁物です。目的別に、以下の2つの方法を徹底する必要があります。

方法1:不要な枝は「付け根」から切り落とす(間引き剪定)

もし、そのひょろひょろした枝が理想の樹形に不要な場合、または株の内部が混み合いすぎている原因になっている場合は、思い切って枝の付け根(幹との分岐点)から完全に切り落とします。

これにより、その弱い枝に分散されていたエネルギーが、他の健康な枝や、新しく芽吹いてほしい場所へと集中します。また、株全体の風通しが劇的に改善されるため、病害虫の予防にもつながります。

方法2:必要な枝は「太い幹」まで深く切り戻す(切り戻し剪定)

「その位置から枝は欲しいが、今の枝がひょろひょろで気に入らない」というケースも多いでしょう。この場合は、徒長枝を指でたどり、枝分かれしている元の太い幹や、健康でしっかりした枝の分岐点ギリギリまで深く切り戻します。

こうすることで、弱った組織を物理的に全て取り除き、体力のある太い幹に残っている「休眠芽(まだ活動していない芽)」を刺激することができます。

その結果、今度はしっかりとした健康な新芽(胴吹き芽)が吹くのが促されます。これが、ひょろひょろ枝を「リセット」する正しい方法です。

最重要:剪定後に必ず「置き場所」を見直す

徒長枝をどれだけ上手に剪定しても、根本的な原因である「日照不足」を解決しなければ、新しく出た芽もまた光を求めて徒長してしまいます。剪定は治療ではなく、あくまで対症療法にすぎません。

剪定後は、必ずガジュマルを今よりも格段に明るい場所へ移動させてください。ただし、暗い場所に慣れた株を急に真夏の直射日光に当てると「葉焼け」を起こし、新たなダメージとなるため注意が必要です。

まずはレースカーテン越しの明るい窓辺などから始め、徐々に光に慣らしていきましょう。

適切な場所がどうしても確保できない場合は、植物育成ライトの導入も非常に有効な解決策となります。ひょろひょろな枝は、ガジュマルからの「もっと光が欲しい」という切実なサインです。

剪定による「外科手術」と、環境改善による「体質改善」をセットで行うことが、がっしりとした健康な姿を取り戻す唯一の道です。

寄せ植えの剪定が難しい理由

観葉スタイル・イメージ

複数のガジュマルが一つの鉢に植えられた「寄せ植え」は、購入時には見た目が豪華でボリュームがありますが、剪定や管理の難易度が格段に上がります。なぜなら、それらは一つの木ではなく、複数の株が独立して限られたスペースで生存競争をしている状態だからです。

失敗しやすいのは、全体の形を整えようとして、全ての株を同じ高さで一律にバリカンで刈り込むように剪定してしまうことです。

寄せ植えは、株ごとに成長のスピードや勢いが必ず異なります。一部の元気な株だけが優先的に茂り、弱い株はその陰になって光が当たらず、さらに弱るという悪循環に陥りがちです。

また、長期間植え替えられていない寄せ植えは、鉢の中で根っこ同士が複雑に絡み合い、深刻な根詰まりを起こしています。剪定で地上部のバランスをとっても、地下の熾烈な栄養と水分の奪い合いが解決しない限り、根本的な生育改善にはなりません。

寄せ植えは「株分け」が前提

寄せ植えの剪定を本気で行うなら、剪定の適期に一度すべての株を鉢から出し、絡まった根を丁寧にほぐして一本ずつ独立した鉢に植え替える(株分けする)のが最も理想的です。

それが難しい場合は、一本一本を独立した木として捉え、それぞれの株の成長点を確認しながら、光と風が全ての株に行き渡るように不要な枝を間引く「透かし剪定」を丁寧に行う必要があります。

剪定後に枯れるのはなぜか

剪定が直接的な引き金となりガジュマルが枯れる場合、複合的な原因が考えられます。

前述の通り、「不適切な時期(特に冬季)の強剪定」による体力消耗が最大の理由です。これは植物の生理を無視した行為であり、枯れるリスクが最も高いです。しかし、それ以外にも見落としがちな原因があります。

それは、切り口からの雑菌の侵入です。剪定に使うハサミが汚れていたり、錆びていたりすると、切り口から病原菌が入り込み、そこから組織が腐敗して枯れ込むことがあります。特に太い枝を切った場合は、切り口の面積が大きいため、それだけリスクも高まります。

ガジュマルは剪定すると白い樹液(ラテックス)を出します。これには傷口を保護する役割もありますが、剪定後は植物の体力が一時的に落ちているため、病気への抵抗力も弱まっています。

剪定は必ずアルコールや熱湯で消毒した清潔なハサミで行い、太い切り口には必要に応じて癒合剤(ゆごうざい)を塗布するなどのケアも検討しましょう。

植物の病気や適切な剪定方法については、信頼できる機関の情報も参考にすることが重要です。日本植物防疫協会のような専門機関は、植物の病害に関する情報を提供しています。

ガジュマルの剪定失敗からの復活術

参考

- スカスカな状態からの回復ケア

- 変形した樹形を直すには

- 根っこの状態を確認する方法

- 剪定枝を使った接ぎ木のやり方

- 復活のサインを見逃さない

スカスカな状態からの回復ケア

強剪定や急激な環境変化などで葉が全くない「スカスカ」の状態(丸坊主)になっても、幹や根が生きていれば復活の可能性は十分にあります。ここで重要なのは、パニックにならず、「葉がない植物」専用の特別な管理に切り替えることです。

葉がなくなったことで、植物は生命維持に不可欠な「光合成(エネルギー生産)」と「蒸散(水分の消費)」ができなくなっています。

これは人間で言えば、食事もできず、汗もかけない状態に近いです。この状態で剪定前と同じように水を与え続けると、水分を全く消費できずに土が常に湿った状態になり、確実に根腐れを起こしてしまいます。

諦めずに、ガジュマルの残された体力で新芽が出るのを辛抱強く待ちましょう。そのための具体的な管理方法は以下の通りです。

スカスカ状態の「集中治療室」管理ポイント

ポイント

- 置き場所:直射日光は絶対に避けます。体力を消耗させるだけです。レースカーテン越しの「明るい日陰」に置き、まずは株を休ませます。

- 水やり:これが最も重要です。土の表面が完全に乾いてから、さらに3〜5日待つくらい、ごくごく控えめにします。「水がないと枯れる」という焦りは禁物です。葉がないため、水はほとんど必要ありません。

- 湿度維持:水やりとは別に、霧吹きで幹や枝に湿度を与える「葉水(はみず)」ならぬ「幹水(みきみず)」は、乾燥を防ぎ新芽を誘導するのに有効です。これは毎日行っても構いません。

- 肥料:絶対に与えてはいけません。新芽がしっかり展開し始めるまで肥料は我慢してください。弱っている状態での肥料は、吸収できないばかりか、根を傷める「毒」にしかなりません。

変形した樹形を直すには

剪定に失敗し、一部の枝だけが突出してしまったり、左右非対称でバランスが悪く変形してしまったりした場合、その不格好な姿に耐えられず、すぐにハサミで修正したくなるかもしれません。しかし、焦って修正剪定を行うことが、失敗を決定的にする最大の過ちです。

樹形が気になる気持ちは分かりますが、剪定直後の植物は、人間で言えば「大怪我をした直後」です。そこからさらに枝葉を切り落とすことは、ただでさえ弱っている株の体力をさらに奪い、回復不可能なダメージを与えてしまうことになりかねません。

ステップ1:体力の回復(新芽を待つ)

まずは、樹形を直すことよりも、株の生命を維持し、体力を回復させることを最優先に考えます。管理方法は、前述の「スカスカな状態からの回復ケア」に準じます。

つまり、「直射日光を避けた明るい場所で」「水やりを極端に控え」「肥料は絶対に与えない」という管理を徹底します。植物は葉で光合成を行い、エネルギーを蓄えます。まずはどんな形であれ、新しい葉を芽吹かせ、エネルギー生産工場(葉)を再稼働させることが全てのスタートラインです。

無事に幹や枝から新しい芽がいくつか伸びてきたら、そこからがリスタートの合図です。ただし、この新芽もまだ切ってはいけません。

ステップ2:樹形の再設計(「理想の姿」を計画する)

新芽が伸びて葉が数枚展開し、株の体力が戻ってきたら、いよいよ「樹形の再設計」を始めます。ただし、これはハサミを使った作業ではなく、頭の中でのシミュレーションです。

伸びてきた新しい枝や、残っている古い枝をじっくりと観察し、「どの枝を将来の骨格として残し、どの枝を不要な枝としていずれ切るか」を決めます。この計画こそが、変形した樹形を直す上で最も重要な作業です。

樹形を整える「芽」と「枝」の選び方

まず、ガジュマルをどのようなシルエット(例:丸い形、傘のような形)にしたいか、最終的な理想の姿をイメージします。

- 残す枝(骨格となる枝)

主に「外側に向かって伸びる芽・枝」を選びます。これらの枝は、株の内部に空間を作り、光と風の通り道を確保しながら、美しい樹形を形作ります。 - 切る枝(不要な枝=忌み枝)

以下の特徴を持つ枝は、樹形を乱し、生育を妨げる「忌み枝(いみえだ)」と呼ばれ、将来的な剪定対象となります。- ふところ枝:幹の根元や枝の内部など、内側に向かって伸びる枝。

- 立ち枝:一本だけ勢いよく真上に伸びる枝。

- 下り枝:地面に向かって垂れ下がる枝。

- 絡み枝・交差枝:他の枝と交差したり、絡まったりする枝。

- 平行枝:すぐ近くで同じ方向に平行して伸びる枝(どちらか一方を間引きます)。

この「残す枝」と「切る枝」を見極めることが、樹形リセットの鍵となります。

ステップ3:実行(翌年の成長期に剪定)

ステップ2で立てた計画を実行に移すのは、剪定の失敗から回復した「次の剪定適期(翌年の5月〜7月)」です。株が新しい葉を十分に茂らせ、万全の体力を蓄えた状態で行います。

計画に基づき、「忌み枝」を付け根から切り落とします。そして「残す枝」がもし長すぎる場合は、その枝の途中にある「外側を向いた芽」の5mm〜1cm上で切り詰めます。これにより、今度は計画通りに外側へ向かって新芽が伸びていきます。

変形した樹形の修正は、一度の剪定で完了するものではありません。まさに盆栽を作る感覚に近く、数年かけて少しずつ理想の形に誘導していく、長期的なプロジェクトだと考えましょう。焦らずじっくりと取り組むことが、最終的な成功につながります。

裏ワザ:剪定せずに「鉢を回す」ことで修正する

もし変形の原因が「片側だけスカスカ」という状態であれば、剪定せずに修正できる可能性があります。多くの場合、そのスカスカな面は、窓から遠い「光の当たらない側」だったはずです。

この場合、鉢を180度回転させ、スカスカな面を窓側(光が当たる側)に向けて置いてみてください。

ガジュマルは光を求めて新芽を出すため、これまで眠っていた幹の「休眠芽」が刺激され、何もしなくてもスカスカだった面から新芽が吹いてくることがあります。これは株に一切負担をかけない、最も安全な樹形修正テクニックの一つです。

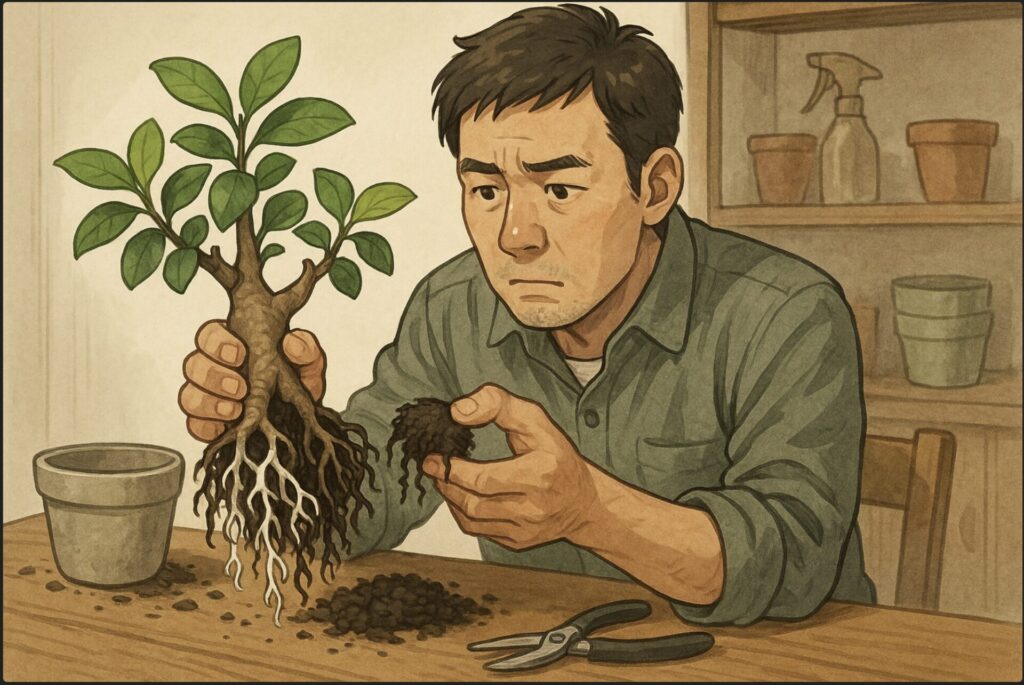

根っこの状態を確認する方法

観葉スタイル・イメージ

剪定後に葉が落ち続け、新芽も出る気配が全くない場合、地上部ではなく地下の「根っこ」に深刻な問題が起きている可能性(=根腐れ)を疑う必要があります。

勇気を出して、株を一度鉢からそっと引き抜いてみましょう。鉢の縁を軽く叩いたり、鉢と土の間にヘラを入れたりすると抜きやすくなります。根の状態を直接確認することで、株がまだ生きているか、あるいは手遅れかを判断できます。

根腐れは、単なる水のやりすぎだけでなく、剪定で葉が減った(=水の消費量が減った)のに、水やりの頻度や量を変えなかった場合にも非常に起こりやすいです。この「引き算」ができないと、失敗につながります。

健康な根と腐った根の見分け方、および対処法は以下の通りです。

| 状態 | 色 | 感触・匂い | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 健康な根 | 白〜明るい茶色 | ハリがあり、土の良い匂いがする。細い根が張っている。 | 問題ありません。根鉢を崩さず、そのままそっと鉢に戻します。 |

| 根腐れ | 黒〜濃い茶色 | ドロドロに溶けている、またはブヨブヨしている。指でつまむと皮だけ剥けたり、スカスカで中身がない。酸っぱい異臭や腐敗臭がする。 | 緊急手術が必要です。腐った部分を清潔なハサミで全て切り落とします。健康な白い根が少しでも残っていれば、古い土をすべて捨て、新しい水はけの良い観葉植物用の土で植え替えます。 |

もし根が全て黒く腐敗し、健康な白い部分が全く残っていない場合、残念ながら復活は非常に困難です。根腐れと土壌の関係については、ハイポネックスジャパン株式会社などの園芸メーカーが提供する情報も役立ちます。

剪定枝を使った接ぎ木のやり方

剪定に失敗したとしても、切り落とした枝がまだ元気であれば、それを活用して保険株を作ることができます。ガジュマルは「挿し木」が非常に一般的ですが、構成案のキーワードである「接ぎ木」も、フィカス属(ガジュマルの仲間)では行われる技術です。

接ぎ木は、元気な枝(穂木:ほぎ)を、別の元気な株(台木:だいき)に接続して一体化させる技術です。

挿し木が自分の力で発根するのを待つのに対し、接ぎ木は既に根付いている台木の力を借りるため、成功すれば成長が早い場合があります。例えば、斑入りのガジュマルの枝を、丈夫な普通のガジュマルの幹に接ぐ場合などに使われます。

接ぎ木(腹接ぎ)の簡易手順

手順

- 穂木の準備:剪定した元気な枝を10cmほどに切り、先端の葉を蒸散を防ぐために半分にカットして2〜3枚残します。切り口を清潔なナイフでV字にくさび形に鋭く削ります。

- 台木の準備:失敗した株の、まだ生きている太い幹(台木)を選びます。その側面に、ナイフで穂木が差し込める深さの切り込みを斜めに入れます。

- 接合:台木の切り込みに、穂木の切り口を差し込みます。このとき、両者の形成層(幹の皮のすぐ内側にある、薄い緑色の層)が最低でも片側はぴったりと合うように調整します。ここがズレると成功しません。

- 固定:接ぎ木テープやビニール紐で、接合部が動かず、水が入らないようにしっかりと固定します。

接ぎ木は挿し木に比べて難易度が高く、清潔な道具と技術が必要です。成功すれば親株の再生と同時に、ユニークな株を作れる可能性もあります。

まずは「挿し木」がおすすめです

接ぎ木は高度な技術を要するため、自信がない場合は、まずは切り落とした枝を水や清潔な土に挿して発根させる「挿し木」に挑戦する方が簡単で成功率も高いです。

元気な枝が手に入ったら、コップの水に挿しておくだけ(水挿し)でも発根することがあるので、ぜひ試してみてください。

復活のサインを見逃さない

観葉スタイル・イメージ

剪定に失敗しスカスカになった株でも、諦めずに「集中治療室」管理を続けていれば、数週間から数ヶ月後に、やがて「復活のサイン」が見られることがあります。

最も分かりやすく、感動的なサインは、小さな緑色の新芽です。幹の途中や、残した枝の節から、ポツリと緑色の点が見えてきたら、それはガジュマルが最後の力を振り絞って、新しい命を動き出させた証拠です。

他にも、以下のような地味ですが重要なサインがあります。

小さな復活の兆候

- もし残っていた葉がある場合、その葉の色ツヤが良くなる、または上向きになる。

- 幹を触ったときに、以前よりもしっかりとしたハリ(樹皮の張り)を感じる。

- (植え替え時や鉢底から)新しい「白い根」が見え始める。

重要なのは、新芽が確認できても、すぐに管理方法(特に水やり)を元に戻してはいけないということです。新芽が出たばかりの状態は、まだ非常にデリケートです。ここで一気に水やりを増やすと、再び根腐れを起こしかねません。

新芽が数枚の葉をしっかり展開し、色が濃くなるまでは、これまで通りの控えめな水やりを続け、株の自力回復を見守りましょう。葉が5〜6枚程度に増えてきたら、徐々に水やりの頻度を戻し、ごく薄めた液体肥料を与え始めることを検討します。

ガジュマルの剪定失敗を防ぐ次の一手

この記事では、ガジュマルの剪定失敗の典型的な原因と、そこからの絶望的な状況を好転させるための復活方法について詳しく解説しました。ガジュマルは非常に生命力の強い植物であり、適切な対処さえすれば、多くの「失敗」は取り戻すことが可能です。

最後に、今後の失敗を防ぎ、ガジュマルと長く付き合っていくための重要なポイントをまとめます。

この基本を押さえることが、次の一手を成功させる鍵となります。ガジュマルの育て方全般については、NHK「趣味の園芸」の植物図鑑など、信頼できる情報源も合わせて参照すると理解が深まります。

チェックリスト

- 剪定失敗の多くは時期の間違い(休眠期の剪定)が原因

- 強剪定(丸坊主)は必ず株の体力がある成長期(5月〜7月)に行う

- 購入直後や体力のない株、冬場の強剪定は絶対に避ける

- 剪定時は必ず「成長点」(節の上の膨らみ)を残すことを意識する

- 成長点は葉の付け根の少し上にある小さな膨らみ

- ひょろひょろの徒長枝は中途半端に切らず根本から切り戻す

- 寄せ植えは一本一本の木として捉え、株ごとのバランスを見て剪定する

- 剪定後に枯れるのは切り口からの雑菌感染も一因(ハサミは要消毒)

- 葉がなくなった(スカスカ)剪定後は水やりを極端に控え、明るい日陰で管理

- スカスカになっても幹や根が生きていれば新芽が出る可能性はある

- 変形した樹形は焦らず、次の適期に数年かけてゆっくり整える

- 根腐れが疑われる場合は鉢から抜き、黒くドロドロした根は清潔なハサミで切除する

- 元気な剪定枝は「挿し木」や「接ぎ木」で保険として増やす手段になる

- 幹の小さな新芽や葉のツヤは諦めかけていた株からの復活のサイン