観葉スタイル・イメージ

室内でも育てやすく、インテリアグリーンとして人気のガジュマル。しかし、いざ育ててみると「ガジュマルがどんどん伸びるのはなぜですか?」と驚かれる方も多いのではないでしょうか。

ガジュマルは非常に生命力が強く、条件がそろえば急激に枝葉を伸ばしてしまうため、「ガジュマル 成長しすぎ」と検索して対処法を探す方も少なくありません。

本記事では、ガジュマルの成長を止める方法はありますか?という疑問に対して、剪定による管理や日常的な育て方の工夫について詳しく解説していきます。

特に、剪定しないとどうなるのかといったリスクや、失敗しにくい剪定時期、どこを切るべきか、太い枝や枝が細い場合の具体的な対応方法も紹介します。

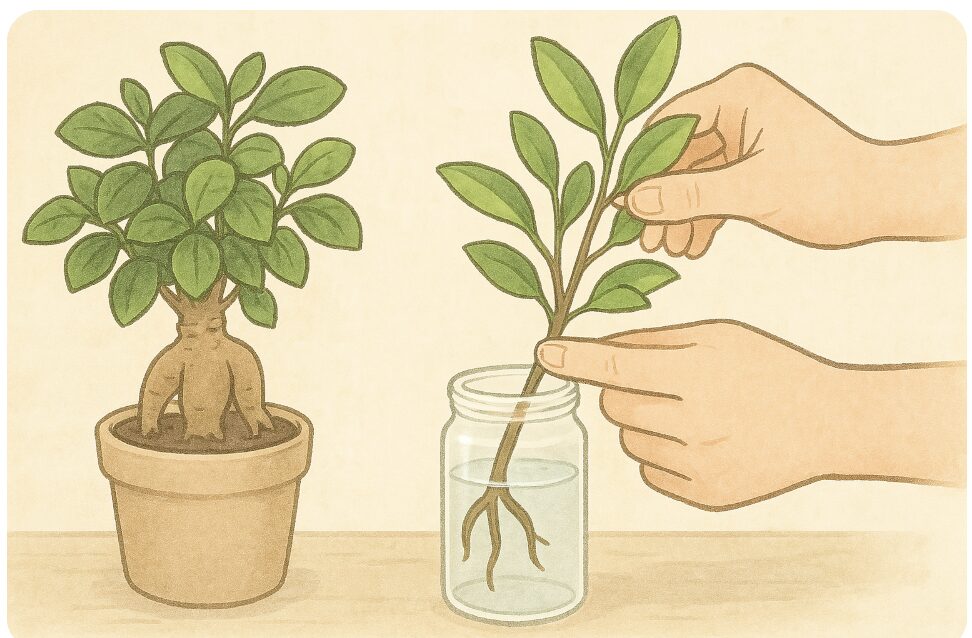

さらに、剪定後の枝を活用した挿し木のやり方や、初心者でも安心できるよう写真を見ながら剪定例を確認する方法も解説。ガジュマルが成長しすぎて困っている方に向けて、わかりやすく丁寧にまとめました。

ポイント

- ガジュマルが成長しすぎる原因と環境の関係

- 成長を抑えるための剪定や管理方法

- 剪定の正しい時期や切る場所の見極め方

- 剪定後の挿し木やトラブル時の対処法

コンテンツ

ガジュマルが成長しすぎた時の対処法とは

観葉スタイル・イメージ

- ガジュマルがどんどん伸びるのはなぜですか?

- ガジュマルの成長を止める方法はありますか?

- 剪定しないとどうなる?

- 剪定するのに適した時期とは

- 剪定でどこを切ればいいのか解説

ガジュマルがどんどん伸びるのはなぜですか?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルが次々と新芽を出し、勢いよく成長していく理由には、いくつかの要因があります。特に室内で育てられているガジュマルは、生育条件が整っていると急激に枝葉が増える傾向があります。

ガジュマルの生育環境が影響する

そもそもガジュマルは熱帯・亜熱帯地方が原産の植物で、非常に生命力が強いことで知られています。温かい気温、湿度の高い空気、適度な日当たり、そして十分な水と肥料がそろうと、どんどん成長していくのです。

室内で成長が早まる理由

日本の室内環境でも、エアコンや暖房器具の影響で気温が保たれ、窓際であれば日照もあるため、ガジュマルにとっては快適な環境になっていることが多いです。

また、ガジュマルの根元がぷっくりとしているのは、水分や養分をしっかりと蓄える構造になっているからです。この蓄えがあることで、多少の環境変化にも強く、安定した成長を維持しやすくなります。

一方で、植物の成長スピードには個体差があります。特に春から秋にかけての「生育期」には、気温が20℃以上を超える日が続くため、一気に背が伸びたり枝が広がったりすることがあります。

これを放置すると、思いがけない大きさに育ってしまい、室内に収まりきらないサイズになることもあるでしょう。

つまり、ガジュマルがどんどん伸びるのは、その成長力の強さと、環境が整えば整うほど本来の力を発揮する植物だからです。育てやすい反面、定期的な管理を行わないと手に負えなくなる可能性もあるため、注意が必要です。

ガジュマルの成長を止める方法はありますか?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの成長を完全に止めることはできませんが、育ちすぎを抑える方法はいくつかあります。これは、「生長をコントロールする」という考え方で管理していくことが大切です。

剪定によるコントロール

まず最も効果的な方法が「剪定」です。不要な枝や伸びすぎた枝を定期的に切り戻すことで、全体のサイズ感やバランスを調整することができます。

特に春から秋にかけての生育期には、剪定によってガジュマルの成長スピードを緩やかにすることが可能です。

肥料・鉢サイズで調整する

次に、肥料と水やりの量を見直すことも有効です。ガジュマルは肥料分をエネルギーとして成長するため、必要以上に肥料を与えてしまうと成長が加速します。

もしあまり大きくしたくないのであれば、肥料の回数を控えめにし、水も「乾いたら与える」程度にとどめるとよいでしょう。ただし、やりすぎると枯れる原因にもなるため、あくまでも控えめにという意識が必要です。

さらに、鉢のサイズを変えないという選択肢もあります。植物は根の広がりに合わせて地上部も育つ性質がありますが、鉢が小さいままであれば根の成長に制限がかかり、それに伴って全体の成長も自然と抑えられます。

ただし、これも度が過ぎると根詰まりや生育不良を引き起こすため、根が鉢からはみ出すようであれば剪定や植え替えが必要になります。

ガジュマルの成長を抑える管理方法一覧

| 管理方法 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 剪定 | 成長抑制・樹形維持 | 生育期に行う/癒合剤の使用 |

| 肥料を控える | 成長エネルギーを抑える | 控えすぎると栄養不足になることも |

| 水やりを減らす | 成長スピードをゆるやかにする | 乾燥しすぎると根が傷む |

| 鉢サイズを変えない | 根の成長を制限する | 根詰まりや水はけに注意 |

このように、成長を「止める」ことは難しくても、コントロールする手段は確かにあります。管理方法を工夫することで、理想的なサイズ感を維持することができるでしょう。

剪定しないとどうなる?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルを剪定せずに育て続けた場合、いくつかの問題が発生する可能性があります。最初は緑が豊かで嬉しく感じるかもしれませんが、時間が経つにつれてデメリットが目立つようになります。

樹形の乱れと見た目の問題

まず見た目の問題として、枝葉が自由に伸びることで全体のバランスが崩れやすくなります。特に枝が一方向に偏って伸びると、樹形がいびつになり、インテリアとしての美しさも損なわれてしまいます。

病害虫リスクと健康被害

次に挙げられるのが、風通しの悪化による病害虫の発生リスクです。枝葉が密集しすぎると、内部に光や風が届きにくくなり、カビや害虫が繁殖しやすい環境になります。

とくにハダニやカイガラムシなどが発生しやすくなるため、病気の原因にもつながります。

さらに、剪定しないことで植物の成長に偏りが出てしまうこともあります。枝先ばかりが伸びてしまうと、根元の方に葉がつかなくなり、上部だけがボリュームのあるアンバランスな姿になることも珍しくありません。

これは「徒長」と呼ばれ、日照不足などとも関係していますが、剪定によって調整しなければ改善は難しいでしょう。

最終的には、植物自身が疲弊して生育が鈍ったり、枯れたりする可能性も出てきます。剪定は植物にとって「リフレッシュ」のような役割を果たすため、長く健康に育てていくためには必要なケアと言えます。

剪定をしないことは一見ラクに見えて、実はトラブルの原因にもなりやすいという点を理解しておきましょう。

剪定するのに適した時期とは

観葉スタイル・イメージ

おすすめの剪定シーズン

ガジュマルの剪定に最適な時期は、生育が活発になる「春から秋の間」、具体的には5月から9月までの期間です。

この時期はガジュマルが新芽をどんどん出すタイミングでもあるため、多少枝を切ってもすぐに新しい芽が出て、ダメージが最小限に抑えられます。

NGな時期とその理由

逆に、気温が下がる10月以降から冬の間にかけての剪定は避けたほうが良いでしょう。この時期は成長が止まっており、切った箇所から新しい芽が出にくくなります。

また、切り口からの乾燥や病原菌の侵入が原因で、枝が枯れてしまうリスクも高まります。特に室温が15℃を下回る場合、剪定のダメージが深刻化しやすいため、作業のタイミングには十分な注意が必要です。

一方で、やむを得ず秋や冬に剪定を行う場合は、室内の温度管理が重要になります。常に15℃以上を保ち、できれば日当たりの良い場所で管理することで、ある程度剪定後のリスクを軽減することが可能です。

また、剪定作業自体は晴れた日を選ぶことが望ましく、湿度が高い日や雨天時の作業は避けましょう。湿った環境では切り口が乾燥しにくく、細菌やカビが繁殖しやすくなるため、結果的に植物全体の健康に影響を与えるおそれがあります。

ガジュマル剪定時期の目安と注意点

| 時期 | 剪定の可否 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|

| 5月〜9月 | ◎ | 成長期。剪定後も新芽が出やすく失敗しにくい |

| 10月 | △ | 気温によっては可。室温が15℃以上必要 |

| 11月〜3月 | × | 成長が止まるためNG。切り口から枯れるリスク大 |

| 雨の日 | × | 湿度で雑菌繁殖しやすく、切り口の乾燥も遅れる |

このように、剪定時期はガジュマルの健康と成長に直結する大事な要素です。日照や気温、湿度などを考慮したうえで、タイミングを見極めて行うことが、美しい樹形を保ち、長く楽しむためのポイントになります。

剪定でどこを切ればいいのか解説

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルを剪定する際は、ただ枝を短くするのではなく、どこを切るかを見極めることが大切です。

剪定の目的が「成長を抑えること」や「樹形を整えること」である場合、それぞれに合った切り方をすることで、見た目と健康の両方を保てるようになります。

新芽を意識した切り方

まず基本となるのが「節を残して切る」ということです。枝には新芽が出てくる節と呼ばれる膨らみがあり、この節を1つか2つ残した位置でカットするのが一般的です。

そうすることで、その後の芽吹きがスムーズになり、新しい枝葉が伸びてきます。

不要な枝の種類と見極め方

一方で、不要な枝を見極めて取り除くことも大切です。例えば、幹から直接出ている細い枝(胴吹き枝)や、根元から突然生えてくる枝(ひこばえ)は、栄養が分散されてしまう原因になるため、根元から切り落とします。

これらは「忌み枝」とも呼ばれ、見た目が悪くなるだけでなく、風通しや日当たりも悪くなる要因です。

ガジュマルの「忌み枝」一覧と特徴

| 忌み枝の種類 | 特徴と剪定理由 |

|---|---|

| ひこばえ | 根元から出る余分な枝。養分が分散されるため切る |

| 胴吹き枝 | 幹から直接出た細枝。全体のバランスを崩しやすい |

| 下り枝 | 下向きに伸びる枝。見た目を悪くし、病気の原因にも |

| 逆さ枝・交差枝 | 樹の内側に向かう/他の枝とぶつかる枝。風通しを悪化 |

| 並行枝・車枝 | 同じ方向や一か所から複数本。混み合って病害虫の温床 |

枝が交差している場合や、同じ方向に伸びる枝が密集している場合も注意が必要です。そうした枝同士がこすれると、傷から病気になるリスクが高まるため、片方を思い切って剪定することが推奨されます。

なお、枝を切る位置はできるだけ枝分かれしている付け根や、幹に近い部分で行うと、切り口が目立ちにくく自然な仕上がりになります。

また、剪定ばさみは清潔なものを使い、切り口には癒合剤を塗ることで病原菌の侵入を防ぎやすくなります。

このように、どこを切るかによって剪定の効果は大きく変わります。目的に合わせて適切な場所を見極め、正しい手順で行えば、ガジュマルの健康を保ちながら理想的な姿を維持することができるでしょう。

ガジュマルの成長しすぎを防ぐ管理方法

観葉スタイル・イメージ

- 太い枝の剪定ポイントとは

- 枝が細いガジュマルへの対応方法

- 失敗した時のリカバリー方法

- 剪定後の枝でできる挿し木のやり方

- 剪定例がわかる写真で確認しよう

太い枝の剪定ポイントとは

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの太い枝を剪定する際には、慎重な判断と丁寧な作業が求められます。

細い枝とは異なり、太い枝は植物全体に与える影響が大きいため、切る位置やタイミングを誤ると、樹形のバランスが崩れたり、回復に時間がかかったりすることがあります。

まず大切なのは「剪定の目的を明確にする」ことです。例えば、見た目を整えたいのか、それとも高さを抑えたいのか。目的によって切るべき枝の位置や長さが異なります。

特に幹に近い位置で太く伸びた枝は、全体のフォルムを決める重要な部分なので、無計画に切るのは避けましょう。

切る場所と道具の選び方

切る際には、必ず「枝の付け根から少し離れた場所」で剪定するようにしてください。

付け根ギリギリを切ると、ガジュマルが持つ再生力を活かせず、切り口が乾きにくくなってしまいます。逆に、長く残しすぎても不自然な突起が残ってしまい、見た目にも影響します。

剪定後のケアと注意点

太い枝を剪定する際は、「癒合剤」を使うのもポイントです。ガジュマルは白い樹液(ラテックス)を分泌しますが、切り口が大きいほど乾燥や菌の侵入リスクが高まります。

癒合剤を塗っておくことで、切り口の保護と感染予防の効果が期待できます。

また、剪定ばさみではなく、「剪定ノコギリ」を使ったほうが切り口がきれいになりやすいです。切るときは一気に力を入れるのではなく、引くようにしてゆっくり切っていくと失敗しにくくなります。

太い枝の剪定は年に何度も行う必要はありません。むしろ、生育期に一度しっかりと整えておけば、しばらくはメンテナンス程度で済むケースがほとんどです。

ガジュマルを健康に保ちつつ、理想の樹形に近づけるためには、正しい方法で剪定することが不可欠です。

枝が細いガジュマルへの対応方法

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの枝が細くなってしまう原因の多くは、「日照不足」と「徒長」にあります。徒長とは、植物が光を求めて不自然に伸びる現象のことで、ひょろひょろと頼りない枝が増えると、全体の印象も弱々しくなってしまいます。

環境と日照の見直し

このような状態を改善するには、まず置き場所を見直すことが効果的です。明るい窓際やレースカーテン越しの日光が当たる場所に移動することで、光合成が活発になり、丈夫な枝が育ちやすくなります。

なお、直射日光が強すぎると葉焼けを起こすこともあるため、明るさと遮光のバランスが大切です。

剪定と肥料の工夫で改善

細い枝が目立つようであれば、思い切って剪定するのもひとつの方法です。その際は、枝の途中ではなく「節の近く」でカットすることが重要です。

新芽は節から生えてくるため、正しい位置で切ることで再びしっかりした枝が伸びてきます。

剪定後の管理も忘れてはいけません。水やりは土がしっかり乾いてから行い、肥料も控えめに与えるようにしましょう。成長を急がせすぎると、また細い枝になってしまう可能性があります。

加えて、鉢のサイズが大きすぎる場合も、根に対して枝が追いつかず、結果的に弱々しい枝になることがあります。その場合は、根の剪定と鉢のサイズダウンも視野に入れるとよいでしょう。

枝が細いガジュマルは、一見弱っているように見えますが、正しい対策をとることで回復する可能性は高いです。見た目のバランスを整えつつ、育成環境を改善することで、健康的な姿に戻すことができます。

失敗した時のリカバリー方法

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの剪定に慣れていないうちは、思わぬ場所を切ってしまったり、切りすぎてしまったりすることもあるでしょう。しかし、ガジュマルは非常に生命力の強い植物なので、ある程度の失敗であればリカバリーが可能です。

新芽が出ないときの対処法

まず、剪定後に「新芽が出てこない」「切り口から枯れ込む」といった場合は、置き場所と管理方法の見直しが第一です。

特に日光不足や極端な乾燥は、新芽の発生を妨げる原因になります。切った後はしばらく明るく暖かい場所で管理し、極端な乾燥や過湿を避けるようにしましょう。

また、剪定の切り口から白い樹液が止まらない場合もあります。このときは、ティッシュで軽く押さえ、輪ゴムで固定してしばらく放置しておくと自然に止まります。止まった後に癒合剤を塗れば、切り口からの病原菌の侵入も防ぐことができます。

剪定しすぎたときのケア

もし剪定で「丸坊主」に近い状態になってしまった場合でも、落ち着いて管理を続けることが大切です。春から初夏であれば、新芽が節や根元から芽吹いてくることが多いので、しばらく様子を見ながら水やりや日光管理を行いましょう。

失敗をしたあとに焦って肥料を多く与えてしまうのはNGです。肥料分が強すぎると、根が傷んだり、生育が不安定になる可能性があります。しばらくは肥料を控えめにし、植物が回復するのを待ちましょう。

ガジュマルは丈夫で、剪定に失敗しても立て直しやすい観葉植物です。適切な環境と落ち着いた管理を心がければ、再び元気な姿に戻ることが十分に期待できます。

剪定後の枝でできる挿し木のやり方

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは剪定した枝を使って「挿し木」で増やすことができる植物です。

剪定ついでに新しい株を育てられるため、捨ててしまうのはもったいないという方にはぴったりの方法といえます。初心者でも比較的成功しやすく、特別な技術や高価な道具も必要ありません。

挿し木の準備とカット方法

挿し木に適した時期は、生育が活発な5月から9月です。気温が20℃以上あり、湿度も高い季節であれば、発根までの期間も短く済みます。

挿し木に必要な道具と手順まとめ

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 材料選び | 健康な枝10〜15cmをカット | 節を2〜3個含む/葉は2〜3枚残して処理 |

| ② 水揚げ | 水に1時間ほど浸す | 発根を促すための準備 |

| ③ 土に挿す | 観葉植物用または挿し木用の土へ | 斜めカットで接地面積を増やす |

| ④ 管理 | 明るい日陰で乾燥しないよう管理 | 直射日光は避ける/発根まで2〜4週間 |

まずは剪定した枝の中から、健康的で太さがあるものを選びましょう。長さは10〜15cm程度が適しており、節が2~3個含まれていることが理想です。

次に、葉を整理しておきます。葉が多すぎると水分の蒸発が進みすぎてしまうため、2~3枚だけ残し、さらにその葉を半分にカットすると効果的です。こうすることで蒸散が抑えられ、挿し木の成功率が高まります。

枝の準備ができたら、切り口を斜めにカットしておきます。これは、土との接触面積を広げるためで、発根が促進されやすくなります。カットした後は、水を張った容器に1時間ほど浸けて十分に吸水させておきましょう。

土に挿した後の管理方法

その後、市販の「挿し木用土」や「観葉植物用の土」を使って、鉢に植えます。土が乾かないよう注意しながら、風通しの良い明るい場所に置きます。

直射日光は避け、レースカーテン越しの日差し程度が適しています。約2〜4週間ほどで根が出始め、新芽が見られたら成功です。

水に浸けておく「水挿し」でも発根させることはできます。ただし、そのまま水栽培を続ける場合と、土に植え替える場合とで管理方法が異なるため、目的に応じて選びましょう。

このように、挿し木はガジュマルを無駄なく育てるための有効な方法です。ひと手間かけることで、新たなガジュマルを楽しむことができます。

剪定例がわかる写真で確認しよう

観葉スタイル・イメージ

剪定は言葉だけで説明されても、実際の仕上がりがイメージしにくいと感じる方が多いかもしれません。そこで、剪定の参考になる写真を確認することが非常に役立ちます。

ビジュアルを通して樹形の整え方や切るべき枝の位置が明確になるため、特に初心者の方には強くおすすめできます。

写真から得られる具体的な情報

写真を見ることで得られる情報には、切り戻しの程度や枝のバランス、剪定後の変化などがあります。

たとえば、伸びすぎた枝をどのくらいカットすればよいか、葉が密集している部分をどのように間引くべきか、あるいは「丸坊主剪定」と呼ばれる大胆な剪定の前後比較など、実際の写真があると不安が和らぎやすくなります。

参考になる写真の探し方

また、写真を確認する際は「剪定前」と「剪定後」の両方が掲載されているものを選ぶと、変化の流れが視覚的に把握しやすくなります。

検索する場合は「ガジュマル 剪定 例」「ガジュマル 剪定 ビフォーアフター」などのキーワードを使うと、多くの情報が見つかるでしょう。

園芸ブログや観葉植物専門のECサイト、植物好きのSNS投稿などにも多数の事例写真が掲載されています。

それぞれ育てている環境やガジュマルの大きさは異なりますが、自分のガジュマルに似た形のものを参考にすることで、より具体的な剪定イメージが持てるようになります。

さらに、写真を見て気になる点があれば、コメント欄や問い合わせ機能を通じて投稿者に質問してみるのも一つの方法です。実際に剪定を行った経験者からリアルなアドバイスを得られることもあります。

このように、写真を活用することで、剪定に対する理解と自信が深まり、迷いなく作業に取りかかることができるようになります。失敗を避けたい方や自分の感覚だけでは不安な方は、ぜひ写真を参考にしてみてください。

ガジュマルが成長しすぎたときの対処まとめ

この記事をまとめます

- 成長しすぎる原因は温度・湿度・日照・水分が揃った環境にある

- 春〜秋の生育期は成長スピードが特に速くなる

- 剪定によってサイズや形をコントロールできる

- 肥料や水やりを控えることで成長を緩やかにできる

- 鉢のサイズを変えずに維持するのも成長抑制に効果的

- 剪定しないと枝葉が暴れて樹形が乱れる

- 枝が密集すると病害虫が発生しやすくなる

- 剪定は5月〜9月の温暖な時期に行うのがベスト

- 剪定箇所は節の上を意識し、成長点を残して切る

- 忌み枝(ひこばえ・胴吹き枝など)は根元から除去する

- 太い枝は付け根付近で切り、癒合剤を塗布して保護する

- 細い枝は徒長や日照不足が原因なので環境改善が必要

- 剪定で失敗しても日照・水分管理で回復できることが多い

- 剪定枝は挿し木で増やすことができ、成功率も高い

- 剪定の参考には写真やビフォーアフター事例が役立つ