観葉スタイル・イメージ

ガジュマルを屋外で元気に育てたいけれど、夏の直射日光や最難関の冬越しは大丈夫か、長雨に当たり続けても平気か、と心配していませんか。

室内で徒長した株の脇芽を増やしたい、最適な肥料のタイミングを知りたい、さらには植え替えや水耕栽培での増やし方、屋外ならではの害虫対策、風水的な効果まで、ガジュマルを屋外で管理する上でのあらゆる疑問に答える情報をまとめました。

この記事を読めば、屋外育成の不安が解消され、ガジュマルをより健康的に育てる自信がつくはずです。

ポイント

- ガジュマルの屋外育成に適した環境

- 季節ごと(夏・冬)の具体的な管理方法

- 植え替えや剪定、害虫対策のポイント

- 屋外設置におけるメリットとデメリット

コンテンツ

ガジュマルを屋外で育てる基本

参考

- 最重要の冬越しの注意点

- 夏の管理と適切な水やり

- 直射日光と葉焼けのリスク

- 長雨と根腐れ対策

- 屋外での害虫の予防と対策

最重要の冬越しの注意点

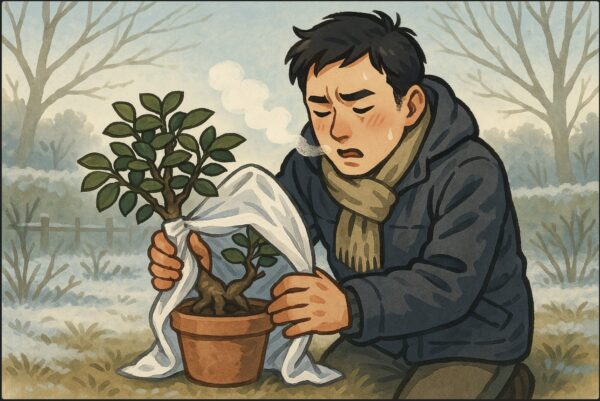

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルを屋外で育てる上で、最大の難関が「冬越し」です。ガジュマルは沖縄や東南アジアなどの暖かい地域が原産の植物であり、熱帯・亜熱帯の気候に適応しています。そのため、日本の冬の寒さには非常に弱いです。

結論から言えば、ガジュマルの耐寒温度は5℃前後とされています。これはあくまで一時的に耐えられる限界の温度であり、安全マージンを含めると10℃程度と考えるのが無難です。

気温が5℃を下回る状態が続いたり、0℃を下回る環境にさらされたりすると、葉が凍傷を起こして全て落ちてしまい、最悪の場合は株全体が枯死してしまいます。

このため、自生地である沖縄や九州南部などの一部の温暖地を除き、日本のほとんどの地域では屋外での完全な冬越しは推奨されません。

冬越しの判断基準と行動

天気予報をこまめにチェックし、最低気温が10℃を下回り始めたら、速やかに室内へ取り込む準備を始めてください。一時的に5℃程度まで耐えることはあっても、株は大きなストレスを受けています。ダメージが蓄積すると春になっても回復が遅れるため、早めの行動が大切です。

室内へ取り込む際は、日当たりの良い窓辺が理想です。ただし、夜間は窓辺の気温が外気と変わらないほど低下することがあります。そのため、夜間だけは窓から少し離れた部屋の中央などに移動させると、冷気によるダメージを防げます。

地域別の具体的な冬越しの方法を以下の表にまとめます。

| 地域(目安) | 冬越しの場所 | 具体的な管理方法 |

|---|---|---|

| 温暖地(九州南部、沖縄など) | 屋外(軒下など) | 霜や寒風が直接当たらない軒下などで管理します。鉢を地面に直接置かず、すのこや鉢台に乗せて地熱から守ります。水やりは土が完全に乾いてから数日後に与える程度にし、極度に乾燥気味に保ちます。 |

| 一般地・寒冷地 | 室内(必須) | 最低気温が10℃を下回る前に、室内の日当たりの良い窓辺などに取り込みます。エアコンの暖房風が直接当たらない場所を選んでください。夜間は窓から離すなどの冷気対策も行います。 |

もし、どうしても屋外で管理する場合は、鉢全体を不織布やプチプチ(緩衝材)で二重三重に覆い、段ボール箱に入れたり、簡易的なビニール温室に入れたりする対策が必要です。

しかし、これらの対策を施しても、氷点下になる日が続けば枯れるリスクは非常に高いです。大切なガジュマルを守るためには、秋の終わりには室内へ移動させることが最も確実な方法です。

夏の管理と適切な水やり

観葉スタイル・イメージ

春から秋(具体的には5月〜10月頃)はガジュマルの成長期にあたり、屋外の環境は生育に非常に適しています。日光をたっぷり浴びることで、幹が太く、葉も厚く丈夫に育ちます。ただし、夏の管理には「水やり」と「置き場所」に特別な注意が必要です。

夏場は気温が高く、鉢土の水分が急速に蒸発します。特に素焼き鉢などは乾きやすいです。水切れを起こすと、葉がしおれたり、黄色くなって落ちたりする原因となります。

基本的には、土の表面が乾いたら(指で触ってみて湿り気を感じなくなったら)、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えてください。

水やりのタイミングは、気温が上がりきる前の早朝(午前9時頃まで)、または気温が下がり始める夕方(午後5時以降)が最適です。最も暑い日中に水を与えると、鉢の中で水温が上昇し、お湯のようになって根が蒸れて傷んでしまう「根腐れ」の原因になるため、絶対に避けましょう。

葉水(はみず)で害虫予防と冷却

屋外管理でも、霧吹きで葉に水をかける「葉水」は非常に有効です。特に夏場は空気が乾燥しがちです。葉水は葉の乾燥を防ぐだけでなく、ハダニなどの害虫予防にもつながります。また、気化熱で植物本体の温度をわずかに下げる効果も期待できます。

さらに、夏の屋外管理で見落としがちなのが「置き場所」の熱対策です。コンクリートのベランダやアスファルトの上などは、日中の輻射熱(ふくしゃねつ)で非常に高温になります。鉢を直接床に置くと、鉢内部の温度が上がりすぎて根に深刻なダメージが及びます。

対策として、ポットフィート(鉢台)やすのこを敷くなどして、必ず鉢底と地面の間に空間を作り、風通しを良くする工夫をおすすめします。また、エアコンの室外機から出る熱風が直接当たる場所も、植物が極度に乾燥してしまうため避けてください。

直射日光と葉焼けのリスク

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは日光を好む植物ですが、原産地では他の大きな木の下、つまり木漏れ日の中で生育していることも多いです。そのため、「強すぎる直射日光」は、特に日本の真夏において「葉焼け」の原因となるため注意が必要です。

葉焼けとは、人間の日焼けと似ていますが、植物の場合は細胞が壊死してしまう現象です。葉が白っぽく色が抜けたり、部分的に茶色くパリパリに枯れたりします。一度葉焼けした部分は元には戻りません。

特に危険なのが、それまで室内や日陰で育てていた株を、春や夏に急に屋外の直射日光に当てることです。環境の変化に適応できず、一日で深刻な葉焼けを起こすことがあります。

屋外への「慣らし方」ステップ

室内から屋外へ移動させる場合は、最低でも1〜2週間の「慣らし期間」を設けることが重要です。

簡単な流れ

- 最初の1週間:屋外の直射日光が当たらない「明るい日陰」に置きます。(例:建物の北側、大きな木の真下など)

- 次の1週間:午前中だけ日が当たる場所(東向きのベランダなど)へ移動させ、徐々に日光に当てる時間を延ばします。

- その後:徐々に日向に移動させますが、真夏の西日が当たる場所は避けます。

このように段階を踏むことで、植物が屋外の強い日差しに適応し、丈夫な葉を展開するようになります。

ただし、真夏(7月〜8月)の午後(特に西日)や、一日中強烈な日差しが照りつける場所は、慣らした株であっても負担が大きいです。屋外で管理する場合の理想的な場所は、「半日陰」(午前中だけ日が当たる場所)や「木漏れ日の当たる場所」です。

もし適切な場所がない場合は、ホームセンターなどで販売されている遮光ネット(遮光率30%〜50%程度)を設置し、日差しを和らげてあげる環境を作ることをおすすめします。

長雨と根腐れ対策

観葉スタイル・イメージ

屋外管理のメリットの一つは、自然の雨水が水やり代わりになることです。雨水には適度な養分も含まれており、植物の成長を促します。しかし、これがデメリットになるのが梅雨や秋の長雨のシーズンです。

ガジュマルは比較的乾燥に強い反面、鉢土が常に湿った状態が続く「過湿」には非常に弱いです。雨ざらしの場所に置きっぱなしにしておくと、鉢の中が何日も乾く暇がなく、土中の酸素が不足します。その結果、根が呼吸できずに窒息し、腐ってしまう「根腐れ」を引き起こす可能性があります。

根腐れを起こすと、水や養分を吸い上げられなくなり、葉が黄色くなってポロポロと落ち始め、最終的には株全体が枯れてしまいます。長雨が続く時期は、以下の対策を徹底してください。

対策1:置き場所の移動(最優先)

最も簡単で確実な対策は、雨が直接当たらない軒下や屋根のあるベランダに速やかに移動させることです。これにより、水分のコントロールが人間(管理者)の手に戻ります。

対策2:鉢底の通気性確保

前述の通り、ポットフィート(鉢台)やレンガなどを使って鉢の底を地面から浮かせ、風通しを良くすることも根腐れ防止に非常に有効です。鉢底穴が塞がるのを防ぎます。

対策3:水はけの良い土を使う

根本的な対策として、植え替えの際に使用する土の配合も重要です。

市販の観葉植物用の土は保水性が高い場合があるため、そこに赤玉土の小粒や鹿沼土、パーライトなどを全体の2〜3割混ぜるなど、水はけを良くする工夫も大切です。水はけが良ければ、多少雨が続いても根腐れのリスクを大幅に減らすことができます。

もし鉢が大きくて移動できない場合は、鉢を少し傾けて台に乗せ、鉢底から水が抜けやすい角度を作ってあげるだけでも、何もしないよりはずっと効果がありますよ。

屋外での害虫の予防と対策

室内管理に比べ、屋外管理は風通しが良いため根腐れのリスクは減りますが、一方で害虫に遭遇するリスクは格段に高まります。ガジュマルに付きやすい代表的な害虫は、カイガラムシ、ハダニ、アブラムシなどです。

特にカイガラムシは、一度発生すると薬剤が効きにくく、駆除が非常に厄介です。幹の隙間や葉の付け根に白い綿のようなものや、茶色い殻のようなものを見つけたら要注意です。

これらは樹液を吸うだけでなく、ベタベタした排泄物(甘露)を出し、それが原因で葉が黒くなる「すす病」を誘発することもあります。

予防としては、風通しの良い場所に置くこと、そしてこまめに葉水を与えることが最も効果的です。特にハダニは乾燥した環境を好み、水に弱いため、葉の裏側にもしっかり水をかけることで発生を大幅に抑えられます。

屋外に出したところ、カイガラムシが発生してしまい、駆除のために古い歯ブラシでこすり落とした、という経験談は非常に多いです。早期発見・早期駆除が何より大切になります。

害虫の種類別の対策を表にまとめます。対処法については、KINCHO園芸の病害虫ナビなどの専門サイトも参考にすると、より具体的な薬剤情報などが得られます。

| 害虫の種類 | 特徴と症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| カイガラムシ | 白く綿状、または茶色く硬い殻。樹液を吸い株を弱らせる。ベタベタした排泄物(すす病の原因)を出す。 | 数が少なければ歯ブラシや布でこすり落とす。成虫には薬剤が効きにくいため、幼虫が発生する時期(5月〜7月頃)にカイガラムシ専用の殺虫剤(マシン油乳剤など)を散布する。 |

| ハダニ | 葉の裏に発生する非常に小さな虫(0.5mm程度)。葉の色が白っぽく抜ける(かすり状)。 | 水に弱いため、強力な葉水(シャワーなど)で洗い流す。乾燥させないことが最大の予防。多い場合は専用の殺ダニ剤を散布する。 |

| アブラムシ | 新芽や若い葉に群生する緑色や黒色の小さな虫。樹液を吸い、株の成長を妨げる。 | 数が少なければテープなどで取り除くか、洗い流す。市販のアブラムシ用殺虫剤(スプレータイプ)が効果的。牛乳をスプレーして窒息させる方法もあるが、後で水で洗い流しが必要。 |

ガジュマル屋外管理とメンテナンス

参考

- 植え替えの最適な時期

- 脇芽を増やす剪定のコツ

- 肥料を与えるタイミング

- 水耕栽培での増やし方

- 屋外での風水の効果とは

植え替えの最適な時期

ガジュマルが元気に成長すると、鉢の中は根でいっぱいになり、「根詰まり」を起こします。根詰まりすると、土の中のスペースがなくなり、水の吸収が悪くなったり、新しい根が伸びられずに成長が鈍くなったりします。

そのため、1〜2年に1回程度を目安に、一回り大きな鉢への植え替えが必要です。

植え替えに最も適した時期は、ガジュマルの成長が最も活発になる5月〜7月頃です。この時期であれば、植え替えの際に根を多少整理したり、傷つけたりしてしまっても、回復が非常に早いです。

秋〜冬の植え替えは厳禁

これから寒くなり成長が鈍くなる秋の終わり(10月以降)や、完全に休眠期に入る冬に植え替えを行うのは、植物にとって自殺行為に近いです。株が大きなダメージを受け、回復できずにそのまま枯れてしまう危険性が非常に高いため、絶対に避けてください。春まで待つことが賢明です。

以下のようなサインが見られたら、植え替えのタイミングです。

植え替えのサイン

- 鉢の底穴から根が激しく飛び出している。

- 水やりをしても、水が土に染み込まず、鉢の表面を流れてしまう。

- 鉢の表面が根で盛り上がってきた。

- 成長期なのに、新しい葉がほとんど出てこない。

植え替える際は、現在の鉢よりも一回り大きな鉢(直径で約3cm、号数で1号大きいサイズ)を選び、前述したような水はけの良い新しい土で植え替えてあげましょう。

脇芽を増やす剪定のコツ

観葉スタイル・イメージ

室内で長期間育てていたガジュマルによく見られるのが、日光不足によって枝が細く、間延びしてしまう「徒長(とちょう)」という現象です。植物が光を求めて必死に枝を伸ばそうとする結果、節と節の間隔が長くなり、葉の数もまばらな、ひょろひょろとした弱々しい姿になってしまいます。

このような株を、そのまま屋外の強い日差しに当てると、葉焼けを起こしやすいだけでなく、株全体のバランスが悪く倒れやすくなる危険もあります。そこで、屋外管理に切り替える絶好のタイミングで「剪定(せんてい)」を行うことが非常に効果的です。

剪定によって樹形をリセットし、株元や幹から新しい脇芽を吹かせて、こんもりと密度の高い姿に仕立て直すことができます。

剪定の仕組み:「頂芽優勢」を打破する

植物には「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質があります。これは、枝の一番先端にある芽(頂芽)が優先的に成長し、その頂芽から分泌される植物ホルモン(オーキシンなど)が、下部にある脇芽の成長を抑制する仕組みです。

剪定によってこの先端の芽をカットすることで、ホルモンによる抑制が解除され、それまで眠っていた脇芽が一斉に動き出し、新しい枝として伸びてくるのです。

剪定は、見た目を整えるだけでなく、古い枝や混み合った枝を取り除くことで内部の風通しを良くし、病気や害虫の発生を防ぐという健康維持の目的もあります。屋外で日光をたっぷり浴びられる環境だからこそ、剪定によって力強い新芽を吹かせることができます。

剪定の具体的な手順

剪定を成功させるためには、「時期」「道具」「切る位置」「後処理」の4つのポイントが重要です。

1.最適な時期:5月〜7月(成長期)

植え替えと同様に、剪定は株に大きなエネルギーを要求します。そのため、ダメージからの回復が最も早い成長期、特に気温が安定して上昇する5月〜7月が最適です。

梅雨時期は湿度が高いため、剪定した枝を挿し木(水耕栽培)にする場合の成功率も上がります。 真夏の猛暑日(8月)は、株自体が夏バテ気味になるため、大きな剪定は避けた方が無難です。また、秋以降は休眠に向かうため、この時期の剪定は絶対に避けてください。

2.準備するもの:清潔な道具と手袋

切れないハサミは枝の細胞を潰してしまい、切り口が汚くなるため、回復が遅れる原因になります。必ず「清潔で切れ味の良い剪定バサミ」を用意してください。

使用前には、ライターの火で炙ったり、アルコール(消毒用エタノール)で刃先を拭いたりして消毒すると、切り口からの雑菌の侵入を防げます。

樹液による「かぶれ」に注意

ガジュマルはゴムの木の仲間(フィカス属)であり、枝や幹を切ると白い樹液がたくさん出ます。この樹液はラテックスを含み、皮膚に付くとかぶれることがあるため、必ず園芸用の手袋を着用してください。樹液が床や衣服に付くと、乾燥して黒っぽくなり取れにくいため、屋外や新聞紙を敷いた上で行いましょう。

3.カットする位置:「節」のすぐ上

脇芽は、葉が付いている付け根や、過去に葉が落ちた跡にある「節(ふし)」と呼ばれる部分から出てきます。この「節」を意識して切ることが最大のコツです。

- 基本のカット:全体のバランスを見ながら、理想の樹形をイメージし、伸びすぎた枝をカットします。脇芽を出したい位置にある「節」のすぐ上(5mm〜1cm程度)で切ります。節から離れすぎた位置で切ると、残った枝先が中途半端に枯れ込み、見栄えが悪くなるため注意してください。

- 不要な枝の整理:徒長した枝以外にも、内側に向かって伸びる「内向き枝」や、他の枝と交差している「交差枝」は、風通しを悪くするため、付け根からカットします。

- 強剪定(丸坊主):ガジュマルは非常に生命力が強いため、徒長がひどい場合は、思い切って幹の近い位置まで切り戻す「強剪定(きょうせんてい)」も可能です。ただし、葉が全くない状態にすると株への負担が大きいため、初心者の方はまず伸びすぎた枝を整えることから始めましょう。

4.剪定後の後処理と管理

切り口から出る樹液は、ティッシュなどで優しく拭き取るか、水で軽く洗い流します。そのままでも自然に固まって止まります。もし太い枝(直径1cm以上)を切った場合は、切り口から雑菌が入るのを防ぐため、園芸用の「癒合剤(ゆごうざい)」を塗っておくとより安全です。

剪定後は、植物も体力を消耗しています。すぐに直射日光に当てることは避け、明るい日陰で1週間ほど休ませてください。

また、葉の数が減ったことで、根から吸い上げる水の消費量も減っています。剪定直後は、水やりを普段より控えめにし、土が乾き気味になってから与えるようにしましょう。

剪定を恐れずに行うことで、ガジュマルは数週間後には新しい脇芽を芽吹き、より健康的で密度の高い、美しい姿に応えてくれます。また、切った枝は次の「水耕栽培」で簡単に増やすことができるので、ぜひ挑戦してみてください。

肥料を与えるタイミング

屋外管理で日光によく当てる場合、ガジュマルは光合成を活発に行い、室内管理とは比較にならないスピードで成長します。そのため、適切に肥料を与えて栄養を補給することで、より葉の色が濃く、健康的な株に育ちます。

肥料を与えるのは、成長期である春(5月頃)から秋(10月頃)までの期間に限定します。この期間に、2つの方法を使い分けるのがおすすめです。

肥料の与え方

- 緩効性化成肥料(固形):2ヶ月に1回程度の頻度で、観葉植物用の固形肥料を土の上に置きます。水やりのたびにゆっくりと溶け出し、安定して栄養を供給できます。これが最も簡単で管理しやすい方法です。

- 液体肥料(液肥):即効性があります。成長が活発な時期(特に梅雨明け〜夏)に、規定の倍率に薄めた液体肥料を、2週間に1回程度、水やりの代わりに与えます。株を元気にしたい時に効果的です。

基本は固形肥料を使い、補助的に液体肥料を使うと良いでしょう。

冬の肥料は「百害あって一利なし」

前述の通り、冬はガジュマルの休眠期です。植物が活動を停止しているこの時期に肥料を与えても、栄養を吸収できません。

吸収されない肥料は土の中に残り、土壌の環境を悪化させたり、根の水分を奪って傷める「肥料焼け」の原因となります。冬の間は一切肥料を与えないでください。

水耕栽培での増やし方

剪定でカットした枝は、捨てずに「挿し木」や「水耕栽培(水挿し)」で簡単に増やすことができます。ガジュマルはフィカス属の中でも特に生命力が強く、発根しやすいため、初心者でも非常に高い成功率が期待できます。

「挿し木」は土に直接挿す方法、「水耕栽培(水挿し)」は水に挿して発根させる方法です。どちらも可能ですが、土を使わずに済み、発根の様子が目で見て確認できる水耕栽培は、手軽で失敗が少ないため、特におすすめです。

水耕栽培(水挿し)の具体的な手順

簡単な流れ

- 挿し穂(さしほ)の準備

剪定した枝を、10〜15cmほどの長さにカットします。選ぶ枝は、古くて茶色く木質化した部分よりも、その年に新しく伸びた緑色の部分を含む「半木質化」した枝が最も成功しやすいです。切り口は、清潔で切れ味の良いカッターやハサミを使い、斜めにスパッと切るのがコツです。これにより、水の吸収面積が広くなります。

- 葉の整理

枝の先端についている元気な葉を2〜3枚だけ残し、それ以外の葉はすべて付け根から取り除きます。残した葉が大きすぎる場合は、葉を半分にカットしてください。これは「蒸散(じょうさん)」という、葉から水分が蒸発するのを最小限に抑え、枝の体力を温存させつつ、発根に必要な最低限の光合成を行わせるための重要なテクニックです。

- 樹液の処理

切り口から出る白い樹液は、コップの水などで優しく洗い流してください。この樹液が切り口で固まってしまうと、水の吸収を妨げ、発根しにくくなるため、この一手間が成功率を左右します。皮膚が弱い方は、樹液に触れないよう手袋をして作業しましょう。

- 水に挿す

清潔なコップや空き瓶、花瓶などに新鮮な水を入れ、枝の切り口(少なくとも2〜3節)が水に浸かるように挿します。

- 置き場所の選定

置き場所は、直射日光の当たらない「明るい日陰」が最適です。キッチンの窓辺や、レースカーテン越しの光が当たるリビングなどが良いでしょう。暗すぎると光合成ができず発根が遅れ、逆に日差しが強すぎると水温が上がったり、蒸散が激しくなったりして発根前に枯れてしまいます。

- 水換え(最重要)

水は毎日、または最低でも2〜3日に1回は必ず新鮮なものに交換します。これが成功と失敗を分ける最大のポイントです。水の交換を怠ると、水中でバクテリアが繁殖し、切り口が腐る原因となります。新鮮な水は、腐敗を防ぐと同時に、水中に含まれる酸素を供給する重要な役割も担っています。

ガジュマルは元々発根しやすいので必須ではありませんが、成功率をさらに上げたい場合や、時期が少し早い/遅い場合は、切り口に「発根促進剤」(市販されている粉末やジェル状のもの)を薄く付けてから水に挿すのも非常に効果的ですよ。

発根後の管理と鉢上げ

早ければ数週間(気温が高い時期ほど早い)で、切り口や節のあたりから白い根が伸びてきます。根が5〜10cmほどの長さになり、数本出てきたら、次のステップに進むタイミングです。

選択肢1:土への植え替え(鉢上げ)

最も一般的な方法です。水耕栽培で育った根は、水中に適応しているため非常にデリケートです。

簡単な流れ

- 小さめの鉢(3号程度)に、清潔で水はけの良い土(観葉植物用の新しい土や、赤玉土小粒と腐葉土を7:3で混ぜたものなど)を用意します。

- 根を折らないように優しく土に植え付けます。

- 植え付け直後は、土が常に湿った状態を保つようにし(水切れ厳禁)、徐々に通常の水やり(土が乾いたらたっぷり)に移行させます。

- 1ヶ月ほどは明るい日陰で管理し、新しい葉が動き出したら、徐々に日光に慣らしていきます。

選択肢2:そのまま水耕栽培で楽しむ

そのまま水耕栽培で育てることも可能です。その場合は、根腐れ防止剤(ゼオライトやミリオンAなど)を容器の底に少量入れたり、水耕栽培用の液体肥料を規定量(土で育てる場合よりもかなり薄めに)を水換えの際に数滴与えたりすると、元気に育ちます。

屋外での風水の効果とは

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは「多幸の木」や「幸せを呼ぶ木」として知られ、観葉植物の中でも特に風水において非常に人気のある植物です。その理由は、ガジュマルの持つ独特の生態や文化的背景にあります。

原産地の一つである沖縄では、ガジュマルの古木には「キジムナー」という精霊(妖怪)が宿ると言い伝えられています。(出典:沖縄公式観光情報サイト「おきなわ物語」)キジムナーは家に幸福をもたらすとされ、ガジュマルは神聖な木として大切にされてきました。

風水においては、その丸みを帯びた葉が「金運アップ」や「リラックス効果」、たくましい気根が「安定」や「健康」の象徴とされています。

特に屋外では、「玄関先」や「ベランダ」に置くことが推奨されます。

玄関先・ベランダの風水効果

玄関は家全体の「気」の入り口とされる最も重要な場所です。ここに生命力あふれるガジュマルを置くことで、外部からの良い運気を引き寄せ、悪い気をブロックするフィルター(魔除け)の役割を果たすと期待されています。

また、ベランダに置くことも、家の中に取り込む運気を浄化し、高める効果があるとされます。

ただし、風水の効果を期待する上で最も重要なのは、植物自体を健康に保つことです。枯れた葉を放置したり、元気がなくホコリをかぶっていたりすると、逆に運気を下げてしまうとも言われています。

屋外で日光をたっぷり浴びさせ、生き生きとしたガジュマルを育てることこそが、最良の風水対策と言えるでしょう。

ガジュマルを屋外で育成する為の要点

最後にガジュマルを屋外で育てるための重要なポイントをおさらいとしてまとめます。

チェックリスト

- ガジュマルの耐寒温度は5℃が目安

- 温暖地以外での屋外の冬越しは原則NG

- 冬越しは最低気温10℃を目安に室内へ移動

- 夏は成長期だが水切れに注意

- 水やりは早朝か夕方の涼しい時間帯に

- 室内から急に屋外に出すと葉焼けする

- 屋外への移動は春に徐々に慣らす

- 真夏の直射日光は避け半日陰が理想

- 梅雨や長雨の時期は軒下へ移動

- 雨ざらしによる根腐れに注意

- 屋外はカイガラムシやハダニが発生しやすい

- 害虫予防には葉水が効果的

- 植え替えの適期は成長期の5月〜7月

- 秋から冬の植え替えは絶対に避ける

- 徒長した枝は剪定で脇芽を増やせる

- 剪定の際、白い樹液による手のかぶれに注意

- 肥料は成長期(春〜秋)のみ与える

- 剪定した枝は水耕栽培で増やせる

- 玄関先に置くと風水効果が期待できる

- 最も重要なのは植物を健康に育てること