観葉スタイル・イメージ

ガジュマルを育て始めたけれど、気温の変化にどう対応すればよいか悩んでいませんか?特に冬が近づくと、寒さで枯れるのではないか、葉が落ちる原因は気温なのかと心配になる方も多いでしょう。

ガジュマルは初心者にも人気の観葉植物ですが、元気な育て方には、適切な温度管理や水やり、湿度、そして剪定の知識が欠かせません。また、室内のどこに置くか、風水の効果も気になるところです。

この記事では、「ガジュマル 気温」と検索しているあなたの疑問を解消し、大切なガジュマルを健康に育てるための具体的な方法を詳しく解説します。

ポイント

- ガジュマルが耐えられる最低気温と最適な生育温度

- 季節(特に冬)に応じた水やりや湿度の管理方法

- 気温の変化によって葉が落ちる原因と具体的な対処法

- ガジュマルが枯れるサインと、そうなる前の予防策

コンテンツ

ガジュマルと気温の基本情報

観葉スタイル・イメージ

参考

- ガジュマル初心者のための基本

- 失敗しないガジュマルの選び方

- ガジュマルの基本的な育て方

- 知っておきたいガジュマルの風水

- ガジュマルの剪定はいつ行う?

ガジュマル初心者のための基本

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは、観葉植物の中でも非常に人気が高く、そのユニークな姿で多くの人を魅了する植物です。これからガジュマルを育てる方、または検討している方のために、まずはその基本的なプロフィールと特徴を深く理解することから始めましょう。

ガジュマルは、植物分類学上ではクワ科イチジク属(フィカス属)に分類される常緑高木です。実は、インテリアグリーンとして人気の「ゴムの木」や、私たちが食用にする「イチジク」と非常に近い仲間(フィカス属)にあたります。

原産地は東南アジア、台湾、オーストラリア、そして日本の沖縄や屋久島といった、年間を通して温暖で湿度の高い熱帯・亜熱帯地域です。

ガジュマルの最大の特徴:ユニークな幹と「気根」

ガジュマルの最も印象的な部分は、なんといってもその複雑で力強い形をした太い幹です。私たちが園芸店などで目にするガジュマルの多くは、この幹がまるで人や動物の足のように見える、愛嬌のある姿をしています。

この幹のように見える部分は、厳密には「気根(きこん)」と呼ばれる、空気中に出る特殊な根が肥大化したものです。

自生地では、ガジュマルは他の樹木や岩などに張り付くようにして成長します。枝の途中から気根を空中に無数に垂らし、それが地面に達すると、今度は地中に根を張って養分や水分を吸収し始めます。

そして、次第に太くなることで、本体を支える「支柱根(しちゅうこん)」へと変化していくのです。この気根は、空気中の水分を吸収する役割も担っています。

このたくましい生態から、他の木に絡みつき、やがては覆い尽くしてしまうほどの成長を見せるため、英語圏では「絞め殺しの木(Strangler fig)」という、その生命力を象徴するような少し怖い別名を持つほどです。

豆知識:卓上ガジュマルの「幹」の正体

私たちがお店で一般的に見かける小さな鉢植えのガジュマル(特に「ニンジンガジュマル」と呼ばれるタイプ)のユニークな幹は、自然にその形になったものではなく、人の手によって意図的に作られたものです。

これは、種から育てた苗がある程度成長した時点で一度畑から掘り起こし、土の中で肥大した「根」の部分を意図的に地上に見えるようにして、浅く植え直す(植え替える)という園芸技術によって生み出されています。

この手法により、まるで大自然の古木をそのまま小さくしたような、盆栽風のユニークな姿が楽しまれているのです。

初心者にもおすすめされる理由

ガジュマルが「観葉植物の入門編」として、初心者にもおすすめされるのには、大きく分けて3つの理由があります。

- 適度な耐陰性(たいいんせい):本来は日光を好む植物ですが、比較的暗い場所にも耐える力(耐陰性)を持っています。このため、日当たりが抜群の窓際でなくても、リビングの少し明るい場所など、室内の置き場所の選択肢が他の植物に比べて広いのが大きなメリットです。(ただし、長期間暗すぎる場所に置くと、枝がひょろひょろと間延びする「徒長」を起こし弱ってしまいます)

- 強い生命力:前述の気根が発達するように、非常に生命力が旺盛です。幹や根に水分を蓄える力もあるため、多少の水やり忘れにも耐えてくれる丈夫さを持っています。(もちろん、限度はあり、特に水のやりすぎによる「根腐れ」には注意が必要です)

- 縁起の良さ:ガジュマルはその強い生命力と独特の姿から、日本では古くから「多幸の木」や「幸せを呼ぶ木」と呼ばれ、縁起の良い贈り物としても重宝されてきました。

沖縄の精霊「キジムナー」が宿る木

ガジュマルの文化的背景として特に有名なのが、原産地の一つである沖縄の伝説です。沖縄では、ガジュマルの古木には「キジムナー」という、赤毛で子供のような姿をした精霊が宿ると古くから言い伝えられています。

キジムナーは魚の目が好物で、人間の漁を手伝ってくれるなど、友好的ないたずら好きとして知られています。

特にその家に住むキジムナーに気に入られると、その家は繁栄し、多くの幸せがもたらされると信じられています。このような背景から、ガジュマルは「幸運の象徴」として、また神聖な木として地域の人々に大切にされてきたのです。

失敗しないガジュマルの選び方

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルをこれから購入する際、健康な苗を選ぶことは、その後の育てやすさに直結する非常に重要なポイントです。ホームセンターや園芸店で苗を選ぶ際は、以下の点に注意深く注目して、元気な一鉢を選んでみましょう。

チェックポイント①:幹の状態

まず、ガジュマルの最大の特徴である幹(気根)を指で軽く触ってみてください。

健康な株は幹にハリがあり、ずっしりとした硬さがあります。逆に、幹が柔らかくブヨブヨしていたり、表面にシワが寄っていたりするものは、根が弱っているか、深刻な水切れを起こしている可能性があります。このような株は避けるのが賢明です。

チェックポイント②:葉の状態

葉の色が均一で鮮やかな緑色をしており、みずみずしくハリがあるものを選びましょう。葉が黄色く変色していたり、茶色い斑点があったり、しおれたりしているものは、何らかのストレスを抱えているサインです。

また、害虫がいないかも必ず確認してください。特にハダニ(葉の裏に小さな白い点々やクモの巣のようなもの)やカイガラムシ(幹や葉に付着した白い綿や茶色い殻のようなもの)がいないか、葉の表裏をしっかりチェックすることが大切です。

チェックポイント③:根元の状態

鉢を持って株元を軽く揺らしてみて、株がグラグラしないかも確認してください。株が鉢の中でしっかりと安定しているものは、根が健全に張っている証拠です。逆に、簡単にグラグラするものは、植え付けられてから日が浅いか、根の発育が不十分である可能性があります。

ガジュマルの基本的な育て方

ガジュマルは基本的に丈夫で育てやすい植物ですが、いくつかの基本的なポイントを押さえることで、より健康に、生き生きとした姿を長く楽しむことができます。

置き場所:日光と風通し

ガジュマルは日光を好む植物です。耐陰性があるため室内の日陰でもすぐに枯れることはありませんが、長期間日光が不足すると、枝が間延びしてひょろひょろと育つ「徒長(とちょう)」を起こしやすくなります。

健康な株を維持するためには、秋から春にかけては、できるだけ日光がよく当たる部屋の窓際が理想です。

ただし、夏場の強い直射日光は「葉焼け」の原因となります。これは、急激な強い日差しによって葉の組織がダメージを受けてしまう現象です。

このため、夏場はレースのカーテン越しの柔らかい光が当たる窓辺や、直射日光を避けた明るい半日陰などに置き場所を調整しましょう。また、風通しを良くすることは、根腐れや病害虫の発生を予防する上で非常に重要です。

用土:水はけの良さが鍵

ガジュマルは高温多湿な環境を好みますが、それと同時に土が常にジメジメと湿っている状態は苦手です。水はけの悪い土を使い続けると、根が呼吸できなくなり「根腐れ」を起こす最大の原因になります。

初心者の方は、市販されている観葉植物専用の培養土を使用するのが最も手軽で確実です。これらの土は、水はけと水持ち、通気性がバランス良く配合されています。もし自分で土を配合する場合は、「赤玉土(小粒)6:腐葉土3:鹿沼土1」などの水はけを重視した配合を心がけましょう。

肥料の与え方

肥料は必ずしも必要ではありませんが、より元気に成長させたい場合は与えると効果的です。活動期である春から秋(5月〜9月頃)にかけて、緩効性(ゆっくり効くタイプ)の置き肥を2ヶ月に1回程度、土の上に置きます。

または、規定の倍率に薄めた液体肥料を1〜2週間に1回、水やりの代わりに与えても良いでしょう。

注意点:冬場は成長が止まる「休眠期」に入るため、肥料は与えないでください。休眠期に肥料を与えると、根が養分を吸収できずに「肥料焼け」を起こし、かえって株を弱らせる原因となります。

知っておきたいガジュマルの風水

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは、その独特な姿と、沖縄で「キジムナー」という精霊が宿るとされる神聖な背景、そして「多幸の木」という縁起の良い別名から、風水の世界でも非常に人気が高く、強力なパワーを持つ植物として知られています。

観葉植物をインテリアに取り入れる際、その風水的な効果を期待する方も多いでしょう。ガジュマルがなぜそれほどまでに風水で重宝されるのか、その理由とおすすめの置き場所を詳しく解説します。

ガジュマルが持つ2つの風水パワー

- 丸い葉がもたらす「調和」と「鎮静」の気:風水では、先端が尖った葉は「鋭い気(邪気)」を発し、時には緊張感を生むとされます。対照的に、ガジュマルのような丸みを帯びた葉は、穏やかで「調和」の気を生み出し、人間関係を円滑にするといわれています。また、葉が下向きに(あるいは丸く)垂れる姿は、高ぶった気持ちを鎮め、空間にリラックス効果をもたらす「陰」の鎮静作用があるとされます。

- 強い生命力が生み出す「金運」と「幸運」の気:気根を力強く伸ばし、時にはコンクリートさえ突き破るガジュマルの強靭な生命力は、風水において「陽」のエネルギーの象徴とされます。この力強いエネルギーが、停滞した運気を活性化させ、幸運を引き寄せ、金運をアップさせる力があると考えられています。

【場所別】おすすめの置き場所と期待できる効果

ガジュマルの持つ「調和」と「金運」のパワーを最大限に活かすための、おすすめの置き場所をご紹介します。

①家族が集まる「リビング」

リビングは「家庭運」を司る、家の中心的な場所です。ここにガジュマルを置くことで、その丸い葉が持つ「調和」の気が空間全体に広がり、家族関係を円満にする効果が期待できます。また、リラックス効果により、家族全員がくつろげる居心地の良い空間作りに役立ちます。

②運気の入り口である「玄関」

玄関は、風水において全ての「気」が入ってくる最も重要な場所です。

ここに生命力あふれるガジュマルを置くことで、外から入ってくる悪い気(邪気)を払い、良い気だけを家の中に招き入れるフィルターのような役割を果たしてくれると言われています。金運や幸運を呼び込む「ウェルカムプランツ」として最適です。

③金運を司る「西の方角」

風水では、方角も重要な要素です。特に「西」は金運や商売運を司る方角とされています。

金運アップのパワーを持つとされるガジュマルを西側に置くことで、その効果をさらに高めることが期待できるでしょう。「多幸の木」のパワーで、経済的な豊かさを呼び込みたい場合に試してみてください。

④仕事や勉強のための「書斎・寝室」

ガジュマルの持つ「陰」の鎮静作用(リラックス効果)は、集中力を高めたり、心を落ち着けたりするのに役立ちます。書斎や仕事用のデスクに置けば「仕事運」のアップに、また寝室に置けば一日の疲れを癒やし、良質な睡眠をサポートしてくれる「健康運」アップの効果が期待できます。

風水で最も重要なこと:植物の「健康」が第一

風水的な効果を期待するあまり、日光が全く当たらない暗い玄関や、冬場に冷え込む場所にガジュマルを置くのは本末転倒です。風水で最も大切なのは、その場所に置かれた植物が元気に育っていることです。

植物が枯れてしまったり、弱ったりしていると、かえって悪い「陰の気」や「死気」を発し、運気を下げてしまうとさえ言われています。

まずはガジュマルが健康に育つ環境(適度な日光、風通し、そして何より適切な気温)を最優先し、その上で風水の要素を取り入れるようにしましょう。

ガジュマルの剪定はいつ行う?

ガジュマルの剪定は、健康な状態を維持し、美しい樹形を整えるために欠かせない作業です。剪定に最適な時期は、成長期が本格化する5月~6月頃です。

この時期はガジュマルの生命力が最も旺盛になるため、剪定で枝葉を切ってもダメージからの回復が非常に早いです。

逆に、成長が止まる冬場(11月~3月頃)の剪定は絶対に避けましょう。休眠期に剪定を行うと、切り口がうまく塞がらず、そこから雑菌が入ったり、株全体が弱ったりして枯れ込む危険性があります。

剪定をしないと枝が内部に向かって伸びたり、葉が密集しすぎたりして、風通しや日当たりが悪くなります。これが病気や害虫の発生原因にもなります。不要な枝葉を整理することで、株全体に養分や水分が効率よく行き渡るようになります。

剪定時の注意点:白い樹液

ガジュマルはゴムの木の仲間(フィカス属)であり、枝や幹を切ると乳白色の樹液が出てきます。この樹液にはラテックスなどの成分が含まれており、肌に触れるとかぶれたり、アレルギー反応を引き起こしたりすることがあります。

剪定作業を行う際は、必ず園芸用のゴム手袋などを着用し、樹液が直接肌に触れないよう十分注意してください。もし触れてしまった場合は、すぐに水と石鹸でよく洗い流しましょう。

ガジュマルと気温|冬の注意点

参考

- ガジュマルの冬の越し方

- 葉が落ちる原因と対策

- ガジュマルが枯れるサインとは

- 季節ごとの水やりの頻度

- 乾燥を防ぐ最適な湿度

ガジュマルの冬の越し方

観葉スタイル・イメージ

「ガジュマルの気温」というキーワードで検索される方が最も心配されるのが、間違いなくこの冬の管理方法です。ガジュマルは熱帯・亜熱帯地域(沖縄や東南アジアなど)が原産の植物であり、日本の冬の寒さには非常に弱いという性質をまず大前提として理解する必要があります。

屋外で元気に育っていたガジュマルも、秋が深まり気温が下がってくると、途端に元気をなくしたり、葉を落としたりし始めます。冬越しを成功させられるかどうかは、この気温管理にかかっていると言っても過言ではありません。

冬越しの「最低気温」と「注意ライン」

ガジュマルを管理する上で、冬の気温には3つのラインがあることを覚えておきましょう。

| 温度ライン | 状態 | 必要な対策 |

|---|---|---|

| 10℃以上 | 理想的な休眠温度 | 健康を維持したまま冬を越せます。暖かいリビングなどが理想です。 |

| 5℃~10℃ | 注意ライン | 成長が完全に止まります。寒さのストレスで葉を落とし始めることがありますが、株自体はまだ生きています。 |

| 5℃以下 | 危険ライン | 植物の細胞内の水分が凍り始め、組織が破壊される「霜害(そうがい)」と同じ状態になり、枯死する危険性が非常に高くなります。 |

ガジュマルを元気に冬越しさせるために必要な最低気温のラインは、一般的に5℃以上です。これは、株が生存できるかどうかのギリギリの境界線です。理想を言えば、常に10℃以上を保てる暖かいリビングなどで管理するのがベストです。

いつ室内に取り込むべきか?

屋外で育てている場合は、「最低気温が15℃を下回り始めた頃」を目安に、早めに室内に取り込む準備を始めましょう。遅くとも、最低気温が10℃に近づく前には、必ず室内の暖かい場所へ移動させてください。

日本の冬とガジュマルの耐寒性

ガジュマルの自生地である沖縄の冬(1月)は、平均最低気温が約15℃です。一方で、気象庁のデータ(東京の平年値)によれば、東京の1月や2月の平均最低気温は0℃〜1℃前後です。このことからも、本州(特に寒冷地)での屋外越冬は不可能であることが明確にわかります。

- 最低気温の目安:5℃以上を必ずキープする。(理想は10℃以上)

- 置き場所:冬季は必ず室内に取り込む。

室内での置き場所:「昼」と「夜」の管理

「室内に取り込んだから安心」というわけではありません。室内でも置き場所によっては、ガジュマルにとって危険な環境になり得ます。

特に注意が必要なのが「窓際」です。日中の窓際は、冬の貴重な日光を浴びせるための最良の場所ですが、夜間になると一転します。外の冷気が窓ガラスを通して伝わり、室内の他の場所と比べて、窓際の気温は5℃以下にまで急激に冷え込みます。

この「日中と夜間の急激な温度差」こそが、ガジュマルに最も大きなダメージを与える原因となります。

冬の置き場所:日中と夜間のルーティン

- 日中(昼間):レースカーテン越しなど、日当たりの良い窓際に置き、できるだけ日光を浴びさせます。光合成をさせることで、寒さに耐えるためのエネルギーを蓄えさせます。

- 夜間・早朝:気温が下がり始める夕方以降は、必ず窓際から部屋の中央(壁際など)へ移動させます。最低でも窓から1メートルは離すようにしましょう。

この「夜間の移動」という一手間が、ガジュマルを寒さから守るために非常に重要です。もし移動が難しい場合は、窓に厚手のカーテンを引いたり、断熱シートを貼ったりするだけでも大きな効果があります。

また、鉢自体を段ボール箱で囲ったり、発泡スチロールの板の上に置いたりして、冷気が直接根に伝わるのを防ぐのも効果的な防寒対策となります。

補足:床に直接鉢を置くと、床からの底冷えが根に伝わります。プラントスタンド(鉢台)やスツールなどを使い、床から少し高い位置に置くだけでも、根を冷気から守ることができます。

危険!暖房器具の風

「寒いから」といって、エアコンやヒーターの温風が直接当たる場所に置くのは絶対にやめてください。

人間にとっては快適な温風も、植物にとっては「熱風」であり「乾燥した風」です。葉の水分が急激に奪われ、乾燥によって葉がチリチリになり、落葉する原因となります。暖房が効いた部屋に置く場合でも、必ず風が直接当たらない場所を選んでください。

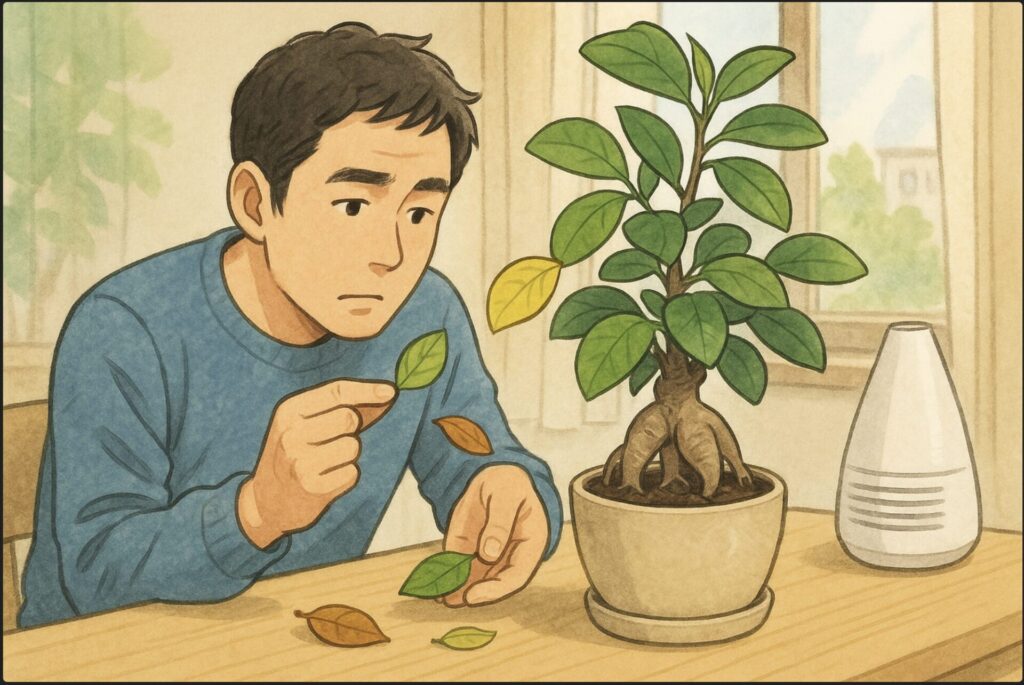

葉が落ちる原因と対策

観葉スタイル・イメージ

大切に育てていたガジュマルの葉が急にハラハラと落ち始めると、非常に心配になります。しかし、葉が落ちるのには必ず原因があります。その多くは「環境の急激な変化」に対する植物のサインです。

主な原因①:気温の低下(寒さ)

最も多い原因は、秋から冬にかけての急激な気温の低下です。

前述の通り、ガジュマルは寒さに弱く、耐寒温度である5℃を下回るような環境に置かれると、寒さによるストレスで葉を維持できなくなり、落葉してしまいます。これは植物にとって、体力を温存するための自己防衛反応でもあります。

主な原因②:日照不足

ガジュマルは耐陰性がありますが、本来は日光が好きな植物です。冬場は日照時間が短くなるため、ただでさえ光合成がしにくくなります。暗い場所に長期間置いていると、光合成で得られるエネルギーが不足し、葉を維持するためのコストが上回ってしまい、葉を落とすことがあります。

主な原因③:エアコンの風と乾燥

見落としがちなのが、エアコンの風です。前述の通り、暖房や冷房の風が植物に直接当たると、葉の水分が急激に奪われ、極度の乾燥状態になります。これにより葉が傷み、落葉の原因となります。必ずエアコンの風が直接当たらない場所に置いてください。

主な原因④:環境の変化(購入直後など)

購入してきたばかりのタイミングや、室内から屋外、またはその逆へ置き場所を急に変えた直後にも葉を落とすことがあります。

これは、温度、湿度、日照量といった環境が一度に変わったことにガジュマルが適応しようとしている証拠です。この場合は、置き場所を固定して見守ってあげることが大切です。

葉が落ちてしまっても、慌てないでください。まずは原因(特に温度)を見直し、適切な置き場所へ移動させましょう。幹がしっかり硬ければ、株はまだ生きています。春になって暖かくなれば、新しい新芽が出てくる可能性が十分にあります。

ただし、葉が落ちた株は水分の蒸散量も減るため、水やりの頻度は控えめにすることが重要です。

ガジュマルが枯れるサインとは

ガジュマルが枯れてしまう場合、いくつかの取り返しのつかない危険なサインが現れます。これらのサインを見逃さず、早期に対処(あるいは予防)することが重要です。

最大の危険信号は、幹を触ったときにハリがなく柔らかい、ブヨブヨしている状態です。健康なガジュマルの幹は非常に硬いですが、柔らかくなっている場合は、土の中で「根腐れ」を起こしている可能性が非常に高いです。

根腐れは、主に水のやりすぎや、冬場の休眠期に水を吸い上げられないこと、または水はけの悪い土を使っていることが原因で発生します。

土の中が常に湿った状態だと根が酸素不足で窒息し、腐敗し始めます。一度根腐れが進行し、幹まで柔らかくなってしまうと、残念ながら再生は非常に難しくなります。

これと似て非なるサインが「水枯れ」です。幹にシワが寄っている場合は、水分不足のサインです。この場合は、土がカラカラに乾いているはずなので、すぐに水やりをすれば回復することが多いです。

根腐れの兆候と見分け方

- 危険なサイン:幹が柔らかい、ブヨブヨしている。

- その他の兆候:土からカビや腐敗臭がする。土が常に湿っている。

- 見分け方:幹が柔らかい場合は「根腐れ(水のやりすぎ)」、幹にシワが寄っている場合は「水枯れ(水分不足)」を疑います。土の状態をチェックして判断しましょう。

もし根腐れの初期段階(幹はまだ硬い)で気づいた場合は、すぐに植え替えが必要です。鉢から抜き、黒く腐った根を清潔なハサミで全て切り落とし、新しい水はけの良い土に植え替えます。しかし、これは植物にとって大きな負担となるため、成功率は高くありません。

季節ごとの水やりの頻度

ガジュマルの水やりは、健康に育てる上で最も重要な管理作業の一つです。ポイントは、季節によってメリハリをつけることで、特に冬場は水の与え方が枯れるかどうかの大きな分かれ道となります。

春〜秋(成長期)

気温が高い春から秋は、ガジュマルの成長期です。この時期は根から活発に水を吸い上げるため、水やりは土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。

土の表面が白っぽくなったり、指を少し入れてみて湿り気を感じなくなったりしたら、それが水やりのサインです。

注意点:水やりの後、受け皿に溜まった水は必ず捨ててください。溜めたままにしておくと、鉢底が常に水に浸かった状態になり、根腐れの原因となります。(参照:ハイポネックスジャパン「観葉植物の育て方」)

冬(休眠期)

気温が低くなる冬場(目安として15℃を下回り始めたら)、ガジュマルは成長を止め休眠期に入ります。水をほとんど必要としなくなるため、水やりの頻度を大幅に控える必要があります。

冬の水やりは、土が完全に乾いてから、さらに2〜3日待ってから与える程度で十分です。

環境によっては「2週間に1回程度」になることもあります。土が常に湿っている状態にすると、休眠期で水を吸えない根が簡単に腐ってしまいます。「とにかく乾燥気味に管理する」ことを徹底してください。

| 季節 | 水やりの頻度 | ポイント |

|---|---|---|

| 春・秋 | 土の表面が乾いたら | 鉢底から流れ出るまでたっぷり与える。受け皿の水は必ず捨てる。 |

| 夏 | 土の表面が乾いたら(ほぼ毎日) | 水切れに注意。日中の暑い時間帯を避け、早朝か夕方の涼しい時間に与える。(日中に与えると鉢内が蒸れて根が傷む原因になる) |

| 冬 | 土が完全に乾いて2〜3日後 | 乾燥気味に管理する。根腐れに最大限注意する。気温の高い日中に常温の水を与える。 |

乾燥を防ぐ最適な湿度

ガジュマルは原産地では湿度80%以上のような高温多湿な環境を好みます。しかし、日本の室内、特にエアコン(暖房)を使用する冬の環境では、湿度が20%〜50%程度まで下がりがちで、極度の空気の乾燥が植物にとって大きなストレスとなります。

空気が乾燥すると、葉の水分が奪われて傷んだり、ツヤがなくなったりします。それ以上に深刻なのが、ハダニなどの害虫が発生しやすくなることです。ハダニは高温で乾燥した環境を好み、水(湿気)を嫌う性質があります。(参照:アース製薬「害虫なるほど知恵袋」)

このため、ガジュマル周辺の湿度を保つことは、葉を美しく保つだけでなく、害虫予防にも直結する重要な対策となります。

葉水(はみず)で湿度を保つ

乾燥対策として最も手軽で効果的なのが、霧吹きで葉に水をかける「葉水(はみず)」です。

- 頻度:基本的に毎日1回行うのが理想です。特にエアコンが効いて乾燥する冬場は、1日に1〜2回、葉の表裏にしっかりとかけてあげると良いでしょう。(ただし、湿度の高い梅雨時期は過湿になるため控えます)

- 時間帯:夏は気温の高い日中を避けてください。葉に残った水滴がレンズの役割をして葉焼けの原因になるため、涼しい朝晩に行います。逆に冬は、気温が低い朝晩を避けてください。葉が冷えすぎて凍結する恐れがあるため、暖房で室温が上がった日中に行うのがおすすめです。

葉水は葉の表面のホコリを洗い流す効果もあり、光合成を効率的に行うのを助けることにもつながります。

ガジュマルの気温管理まとめ

ガジュマルを健康に、そして長く楽しむためには、その原産地を理解し、特に「気温」を中心とした環境管理を季節ごとに行うことが非常に重要です。この記事の要点を最後にリストでまとめます。

チェックリスト

- ガジュマルは熱帯原産で寒さに非常に弱い植物である

- 冬越しに必要な最低気温は5℃以上(理想は10℃以上)

- 理想的な生育温度は20℃から30℃程度の暖かい環境

- 冬は屋外から必ず室内の暖かい場所へ移動させる

- 冬の窓際は夜間に冷え込むため部屋の中央へ移動させる

- 葉が落ちる主な原因は「気温の低下」や「日照不足」「エアコンの乾燥」

- エアコンの風が直接当たる場所は絶対に避ける

- 春から秋の成長期は土の表面が乾いたら鉢底から出るまでたっぷり水やり

- 冬の休眠期は水やりを大幅に控え、土が完全に乾いて数日後に与える

- 冬に水をやりすぎると高確率で根腐れを起こし枯れる原因となる

- 幹が柔らかくブヨブヨしていたら根腐れの危険サイン

- 室内は乾燥しやすいため毎日の葉水で湿度を保つ

- 葉水はハダニなどの害虫予防に最も効果的な対策の一つ

- 剪定は回復力の早い成長期(5月から6月)に行う

- ガジュマルは基本を抑えれば初心者でも育てやすい丈夫な植物