観葉スタイル・イメージ

人気の観葉植物ガジュマルですが、その毒性について心配する声があります。「多幸の木」とも呼ばれ、独特の樹形が魅力ですが、人間、特に犬や猫といったペットへの安全性が気になるところです。

ガジュマルの剪定時に出る樹液の成分や、万が一ペットが口にした場合の症状、その原因と解毒の必要性について、不安を感じている方も多いでしょう。

また、ガジュマルにはどのような種類があり、本来の寿命はどれくらいなのか、日々の育て方や越冬のための温度管理、そして風水的な効果はどうなのか、知りたい情報は多岐にわたります。

この記事では、ガジュマルの安全性に関する国内外の専門機関の知見に基づき、安心して楽しむための知識を詳しく解説します。

ポイント

- ガジュマルの樹液に含まれる有毒成分

- 犬や猫、人間が樹液に触れた場合の症状

- 万が一ペットが口にした場合の応急処置

- ペットと安全に共存するための育て方と対策

コンテンツ

ガジュマルの毒性に関する誤解と真実

参考

- 毒性の原因は白い樹液(フィシン)

- 人間への影響とかぶれの可能性

- 猫への危険性(嘔吐・下痢)

- 犬が食べた場合の症状

- 食べた場合の解毒と応急処置

毒性の原因は白い樹液(フィシン)

-1024x685.jpg)

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルを剪定したり、葉や枝を折ったりすると、切り口から白い粘り気のある樹液が分泌されます。この樹液こそが、ガジュマルの毒性について語られる主な原因です。

ガジュマルはクワ科のイチジク(フィカス)属(*Ficus*)に分類される植物です。このフィカス属には、ガジュマルの他にもベンジャミン(*Ficus benjamina*)やインドゴムノキ(*Ficus elastica*)など、多くの人気観葉植物が含まれます。

米国の動物虐待防止協会(ASPCA)などの専門機関によると、これらのイチジク属の植物は、フィシン(フィカイン)というタンパク質分解酵素や、ソラレン(フィクシン)という光毒性物質を含むと報告されています。

YMYL情報:毒性成分について

ASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)は、ガジュマルと近縁種であるベンジャミンゴムノキ(*Ficus benjamina*)を、犬や猫に対して有毒な植物としてリストアップしています。

有毒成分としてタンパク質分解酵素であるフィシンや、ソラレンが挙げられており、これらが摂取による消化器刺激や、接触による皮膚刺激の原因になるとされています。(参照:ASPCA - Weeping Fig)

フィシンが口の中や胃の粘膜に触れると、タンパク質を分解する作用により炎症を引き起こし、嘔吐やよだれの原因となる可能性があります。また、ソラレンは皮膚に付着した状態で紫外線に当たると、シミや炎症を引き起こす(光毒性)ことが知られています。

「ガジュマルは安全」という情報がインターネット上で見られることがありますが、これは「葉自体を大量に食べなければ、命に関わるような重篤な事態にはなりにくい」という側面や、「樹液に触れさえしなければ問題ない」という点を指している場合が多いです。

しかし、ペットや乳幼児がいる環境では、この「樹液」がリスクとなるため、明確な注意が必要です。

人間への影響とかぶれの可能性

ガジュマルの樹液は、人間に対しても影響を及ぼすことがあります。特に注意が必要なのは、アレルギー体質の方です。

ガジュマルの樹液には、天然ゴム(ラテックス)に含まれるタンパク質と似た構造の成分が含まれていることが指摘されています。このため、ラテックスアレルギーを持つ人が樹液に触れると、交差反応によってアレルギー症状が引き起こされる可能性があります。

ラテックス・フルーツ症候群との関連

ラテックスアレルギーを持つ人が、特定の果物(バナナ、アボカド、キウイ、栗など)を食べた際にもアレルギー症状が出ることがあり、これを「ラテックス・フルーツ症候群」と呼びます。

厚生労働省の資料によれば、これはラテックスと果物に含まれるアレルゲン(アレルギーの原因物質)が似ているために起こる交差反応とされています。

ガジュマルが属するイチジク属の「イチジク」も、この交差反応を起こす可能性がある果物の一つとして知られています。(参照:PS保険「犬がいちじくを食べたときの症状と応急処置を獣医師が解説」)

アレルギー体質でない人でも、肌が敏感な場合、樹液に直接触れるとフィシンのタンパク質分解作用やソラレンの光毒性により、以下のような症状が出ることがあります。

- 皮膚のかゆみや赤み

- 発疹、じんましん

- ヒリヒリとした痛みや水ぶくれ

剪定(せんてい)時の必須対策

ガジュマルの形を整えるために剪定を行う際は、樹液が皮膚に付着しないよう、必ず園芸用の手袋(ゴム手袋など)を着用してください。長袖の服を着用し、肌の露出を減らすことも有効です。

もし樹液が皮膚についてしまった場合は、直射日光を避け、すぐに大量の水と石鹸でよく洗い流しましょう。作業が終わった後の手洗いや、使用したハサミの洗浄も忘れずに行ってください。

猫への危険性(嘔吐・下痢)

-1024x685.jpg)

観葉スタイル・イメージ

猫は、犬に比べて植物への好奇心が強く、葉先が揺れる様子におもちゃとしてじゃれたり、毛玉を吐くために植物をかじったりする習性があります。そのため、室内にある観葉植物は、猫にとって常に関心の対象となります。

前述の通り、ASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)は、ガジュマルが属するフィカス属を猫に有毒であると明確に分類しています。猫は体が小さく、植物に含まれる毒素を分解する肝臓の機能が人間や犬とは異なるため、ごく少量でも強い症状が出ることがあります。

猫に現れる可能性のある主な症状

猫がガジュマルの樹液を摂取したり、樹液が付着した部分を舐めたりすると、フィシンやソラレンの刺激により、以下のような中毒症状を引き起こす可能性があると報告されています。

- 口内の刺激:よだれを大量に流す、口をしきりに気にする、口内炎、口唇の腫れ

- 消化器症状:嘔吐、下痢、食欲不振、腹痛

- 皮膚炎:樹液が触れた部分のかぶれ、赤み、かゆみ

葉を少量かじった程度では無症状の場合もありますが、剪定したばかりの切り口を舐めてしまうなど、樹液を直接摂取した場合は粘膜が強く刺激され、激しい嘔吐やよだれを示すことがあります。

特に好奇心旺盛な子猫や、体力の低下している老猫は影響を受けやすいため、猫が自由に行き来できる場所にはガジュマルを置かないことが、最も安全で賢明な判断と言えます。

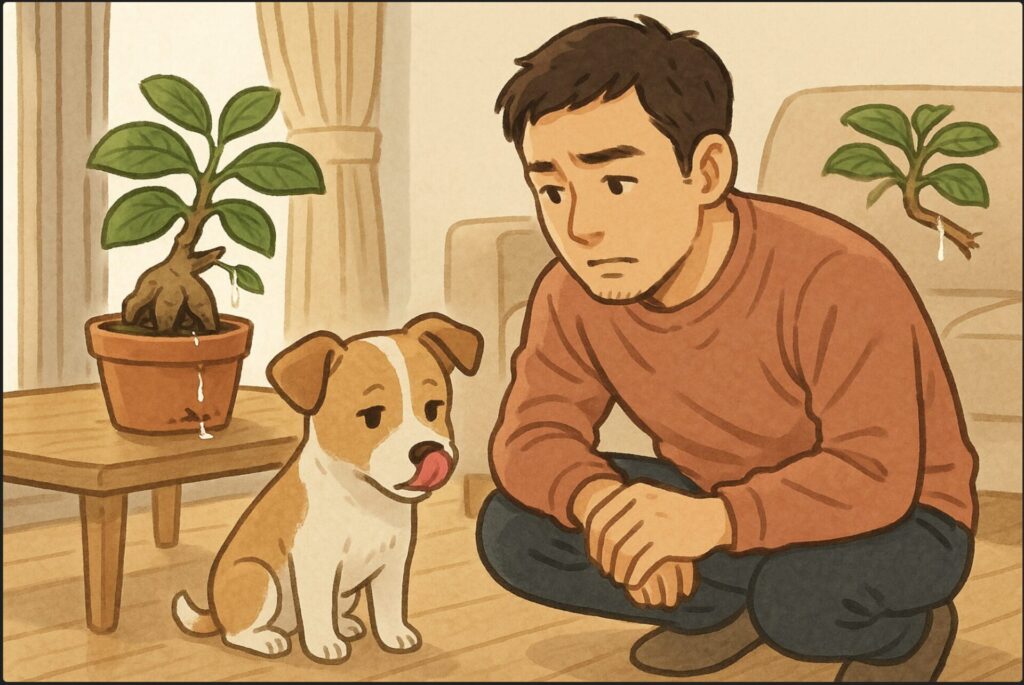

犬が食べた場合の症状

観葉スタイル・イメージ

犬の場合も、猫と同様にガジュマルの樹液には細心の注意が必要です。

多くの飼い主が犬と観葉植物の共存を望んでいますが、残念ながらASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)やPet Poison Helpline®といった米国の主要な動物中毒管理機関は、ガジュマルが属するフィカス属(イチジク属)の植物を、犬にとっても有毒であると明確に分類しています。

犬が葉や枝をかじり、そこから染み出す白い樹液を摂取した場合、猫と同様に深刻な症状を引き起こす可能性があります。

犬に現れる可能性のある主な症状

犬がガジュマルの樹液を摂取した場合、主な症状はタンパク質分解酵素「フィシン」による口内や消化管の粘膜刺激によって引き起こされます。症状の重篤度は、犬の体重、年齢、健康状態、そして何よりも「摂取した樹液の量」によって大きく左右されます。

- 口内の異常(初期症状)

摂取した直後から、口の中に強い痛みや違和感を感じることがあります。過剰によだれを垂らし続けたり、口の周りを前足でしきりに掻こうとしたり、床にこすりつけたりする仕草が見られます。 - 消化器症状(主な症状)

樹液が胃腸に達すると、粘膜が荒れて嘔吐や下痢を引き起こします。一度きりの嘔吐で済む場合もあれば、摂取量が多い場合は、何度も繰り返す嘔吐や、腹痛を伴う水様性の下痢に移行することもあります。 - 全身症状

消化器症状に伴い、食欲が全くなくなり、ぐったりとして動かなくなる(元気消失)ことも一般的です。腹痛がある場合は、お腹を丸める姿勢をとったり、飼い主がお腹を触るのを嫌がったりすることもあります。 - 皮膚症状

樹液が口の周りや前足の皮膚に付着した場合、かぶれや発疹、強いかゆみを引き起こす皮膚炎の原因にもなります。

犬特有の「かじり方」のリスク

猫との大きな違いとして、犬、特に中型犬以上の犬や「レトリーバー」などの噛むことが好きな犬種、あるいは退屈している犬は、葉先で遊ぶというよりも、枝や幹そのものを「おもちゃ」として認識し、破壊的に噛み砕く傾向があります。

この行動は以下の2点で非常に危険です。

- 樹液の摂取量が多くなる:細い枝や葉をかじるよりも、太い枝や幹を噛み砕く方が、より大量の有毒な樹液を摂取してしまうリスクが高くなります。

- 破片による物理的危険:噛み砕いた木の破片を飲み込むことで、消化管を傷つけたり、詰まらせたりする(消化管内異物)二次的な危険性も伴います。

特に注意すべき状況

犬を飼っているご家庭では、以下のような状況に特に注意してください。

- 床に直接置かれた大きな鉢植え

中型犬や大型犬にとって、床に置かれたガジュマルの幹や気根は、格好の「噛むおもちゃ」に見える可能性があります。留守番中などに破壊行動のターゲットにされないよう、厳重な管理が必要です。 - 小型犬と「落ち葉」

ガジュマルは環境の変化(置き場所の移動、水切れ、寒さ)で比較的簡単に葉を落とす性質があります。床に落ちた葉は、小型犬の目線では魅力的な遊び道具です。乾燥した葉であっても成分が残っている可能性があり、それを口にすることで症状が出る危険性があります。 - 剪定直後の枝

剪定したばかりの枝は樹液が豊富に含まれており、非常に危険です。剪定作業は犬がいない場所で行い、切り落とした枝葉は犬が絶対に届かない場所にすぐに廃棄してください。

このように、犬は猫とは異なる理由や行動パターンでガジュマルを口にしてしまう危険性があります。犬がいるご家庭でも、猫と同様、あるいはそれ以上に厳重な配置の工夫と管理が求められます。

食べた場合の解毒と応急処置

観葉スタイル・イメージ

もし大切なペット(犬や猫)がガジュマルをかじったり、食べてしまったりした瞬間に気づいた場合、または帰宅後にいたずらの形跡とペットの異変を発見した場合は、まずは飼い主が落ち着いて対処することが最も重要です。

ガジュマルの毒性は、ユリ科の植物のように摂取後数時間で命に直結するほど即効性や致死率が高いものではないとされています。しかし、個体差(年齢、体重、アレルギーの有無)や摂取量によっては、症状が強く出て脱水などを引き起こすこともあります。

残念ながら、ガジュマルの樹液成分に対する特別な「解毒剤」はありません。そのため、動物病院での治療は、主に症状を和らげ、体外への排出を促すための「対症療法」が中心となります。例えば、点滴による脱水症状の改善、制吐剤や胃粘膜保護剤の投与などが行われます。

万が一の事態が発生した場合、以下のステップで行動してください。

ステップ1:口に残っている植物を取り除く

まず、ペットの口の中に葉や枝が残っていないか確認し、指で優しく取り除いてください。このとき、慌てて指を奥に強く入れるとペットを興奮させたり、噛まれたり、植物片をさらに奥に押し込んでしまったりする可能性があるため、慎重に行います。

ステップ2:口の周りや皮膚を洗い流す

樹液が口の周りや前足、体の被毛に付着している場合は、それを舐め直して症状が悪化するのを防ぐため、水やぬるま湯で優しく洗い流してください。石鹸やシャンプーの使用は、獣医師の指示がない限り控えた方が無難です(粘膜を刺激する可能性があるため)。

ステップ3:すぐに動物病院に連絡する

症状が出ている場合はもちろん、症状がまだ出ていなくても、必ずかかりつけの動物病院に連絡してください。夜間や休診日の場合は、救急対応可能な動物病院を探して連絡します。その際、以下の情報をできるだけ正確に伝えることが、迅速な診断と治療につながります。

- 食べた植物の名前(「ガジュマル」または「フィカス属の植物」)

- いつ食べたか(例:「10分前」「1時間前から3時間前の間」など)

- どのくらいの量を食べたか(例:「葉を1枚」「枝先を数センチかじった」など)

- 現在のペットの様子(症状の有無、嘔吐の回数、ぐったりしていないか)

- ペットの情報(犬か猫か、品種、年齢、おおよその体重、持病の有無)

自己判断で吐かせないでください!

インターネット上には塩水やオキシドールなどを使って家庭で吐かせる方法が紹介されていることがありますが、絶対に自己判断で行わないでください。

ガジュマルの樹液は粘膜を刺激する可能性があるため、無理に吐かせると食道を再度傷つけたり、状態を悪化させたりする危険があります。また、吐いたものが気管に入り、誤嚥性肺炎という重篤な合併症を引き起こすリスクもあります。必ず獣医師の指示に従ってください。

ガジュマルの毒性を知り安全に楽しむ

参考

- 安全に配慮したガジュマルの育て方

- 置き場所と適切な温度管理

- ガジュマルの寿命と長く楽しむコツ

- 風水効果とインテリアとしての魅力

- 他の安全な観葉植物の種類

安全に配慮したガジュマルの育て方

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの樹液に注意が必要であると理解した上で、それでもガジュマルの魅力を生活に取り入れたい場合、適切な管理と工夫でリスクを最小限に抑えることは可能です。最も重要な基本原則は、「ペットや子供が物理的に接触できない環境を作る」ことです。

ペットや子供がいる場合の具体的な対策

- 高い場所に置く(吊るす)

最もシンプルかつ効果的な方法です。猫がジャンプしても届かない高さの棚の上や、吊り下げ式のプランター(ハンギング)を利用して、物理的に距離を取ります。ただし、ハンギングの場合は、地震や接触による落下防止のため、フックの耐荷重や固定方法には十分注意してください。 - 別の部屋に隔離する

ペットや子供が普段入らない部屋(鍵のかかる書斎や、立ち入りを制限している寝室など)で管理します。この場合、隔離した部屋の換気を忘れずに行い、植物の生育環境が悪化しないよう配慮が必要です。 - 剪定作業と後片付けの徹底

剪定作業は、ペットがいない場所(ベランダ、お風呂場、玄関など)で行います。床には新聞紙やビニールシートを敷き、切り口から出る樹液が床に垂れないようにします。作業後は、切り落とした枝葉をすぐに袋に入れて密閉し、使用したハサミや手袋もよく洗い、樹液が残らないように徹底してください。 - 落ちた葉の即時処理

ガジュマルは環境の変化(置き場所の移動、急な温度変化、水不足など)で葉を落とすことがあります。落ちた葉もペットにとっては興味深いおもちゃになり得ます。床に落ちている葉を見つけたら、すぐに拾って処分する習慣をつけましょう。

土への「いたずら」を防止するには

植物本体だけでなく、鉢の土を掘り返してしまういたずらに困る場合もあります。これには、以下のような対策が有効です。

- ペットが誤飲できないサイズの大きめの化粧石(ゴロタ石など)を土の表面に敷き詰める。

- ココナッツファイバーやバークチップを敷く(ただし、これをかじる場合は中止)。

- 鉢専用のいたずら防止ネットやカバー(市販品)を利用する。

置き場所と適切な温度管理

ガジュマルはもともと沖縄や台湾、東南アジアなどの亜熱帯から熱帯地域に自生する植物です。そのため、日本の室内で健康に育てるには、原産地の環境に近い「日光」と「温度」を意識することが非常に重要です。

最適な置き場所:日当たりの良い室内

ガジュマルは日光を非常に好む植物です。光合成を活発に行い、丈夫な株を育てるためには、年間を通して日当たりが良い場所が理想です。室内であれば、レースのカーテン越しの柔らかい光が長時間当たる、リビングや窓辺が最適な場所と言えます。

ただし、真夏の直射日光は日差しが強すぎて、葉が茶色くパリパリになってしまう「葉焼け」を起こすことがあります。夏場は、レースのカーテンを引くか、窓から少し離した場所に移動させて光を調節してください。

一方で、耐陰性(日陰に耐える力)も比較的あるため、すぐに枯れることはありません。しかし、あまりに暗い場所に長期間置くと、光を求めて枝が細く間延びした姿(徒長)になったり、葉の色つやが悪くなったり、葉を落としたりする原因になります。

重要な温度管理:寒さに非常に弱い

ガジュマルは熱帯植物であり、寒さが大の苦手です。生育に適した温度は20℃~30℃程度とされています。日本の冬を乗り切る(冬越し)には特に注意が必要で、最低でも5℃以上、安全を期すなら10℃以上を保てる環境が必須です。

冬場、日中は暖かくても、夜間に暖房を切った部屋や、窓辺は外の冷気で急激に温度が下がります。

特に玄関や暖房のない廊下は5℃以下になることもあり、ガジュマルにとっては非常に危険な環境です。可能であれば、夜間だけでも部屋の中央など、温度変化の少ない場所に移動させる工夫が有効です。

エアコンの風と乾燥に注意

エアコンの暖房や冷房の風が直接当たる場所は、極端な乾燥を引き起こし、植物が水分を失いやすくなるため絶対に避けてください。

葉が落ちる最大の原因となるほか、空気が乾燥すると「ハダニ」などの害虫が発生しやすくなります。エアコンを使用する部屋では、加湿器を併用したり、サーキュレーターで空気を優しく循環させたりするのも、害虫予防や根腐れ防止に効果的です。

ガジュマルの寿命と長く楽しむコツ

ガジュマルは非常に生命力が強く、適切なお手入れをすれば非常に長く付き合える「長寿の木」として知られています。

原産地である沖縄では、ガジュマルの巨木は「キジムナー」という精霊が宿る木として神聖視されており、樹齢100年を超えるものも珍しくありません。鉢植えで観葉植物として育てる場合でも、環境と手入れが良ければ数十年単位でそのユニークな成長を楽しむことが可能です。

長く楽しむための育て方のコツ

ガジュマルを枯らしてしまう原因の多くは、「水のやりすぎ(根腐れ)」か「寒さ(冬越し失敗)」です。以下の基本を守ることが、長く楽しむための最大のコツです。

- 水やりは「メリハリ」が命

ガジュマルは太い幹や根に水分を蓄える能力があるため、乾燥には比較的強いです。逆に、常に土が湿っている状態(水のやりすぎ)は、根が呼吸できなくなる「根腐れ」を引き起こし、枯れる最大の原因となります。

春~秋(成長期):土の表面が完全に乾いたことを指で確認してから、鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与えます。

冬(休眠期):成長が緩やかになるため、水の必要量が減ります。土の表面が乾いてからさらに2~3日待つくらい、より乾燥気味に管理します。水の量も少し控えめにします。

どちらの季節でも、受け皿に溜まった水は、根腐れ防止のため必ずすぐに捨ててください。 - 葉水(はみず)を欠かさない

乾燥を防ぎ、葉のつやを保つために、霧吹きで葉に水をかける「葉水」を日常的に行うことをおすすめします。これは湿度を好むガジュマルにとって快適な環境を作るだけでなく、ホコリを洗い流し、エアコンの効いた部屋などで発生しやすい害虫(特にハダニ)の予防に絶大な効果があります。ハダニは葉の裏側につきやすいため、葉の表裏にしっかりとかけてください。 - 定期的な植え替えと剪定

鉢の中で根がいっぱいになってしまう(根詰まり)と、水の浸透が悪くなったり、根が酸素不足になったりして成長が妨げられます。鉢底から根が飛び出していたり、水の吸い込みが悪くなったりしたら、植え替えのサインです。2~3年に1回程度、5月~7月の暖かい時期に、一回り大きな鉢に新しい土で植え替えてください。同時に、伸びすぎた枝を剪定して形を整えると、風通しが良くなり、新しい芽吹きも促されます。

風水効果とインテリアとしての魅力

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは、その独特な見た目と縁起の良い別名から、運気を高める風水のアイテムとしても非常に人気があります。

ガジュマルの風水効果

ガジュマルは「多幸の木」や「幸せを呼ぶ木」と呼ばれます。この名前の通り、その場に「幸福」を引き寄せる強力なパワーがあるとされています。また、大地にしっかりと根を張るたくましい幹(気根)の姿から、生命力を象徴し、「健康運」アップにも良いと言われています。

さらに、ガジュマルの丸みを帯びた可愛らしい葉は、人間関係を円滑にし、リラックス効果をもたらすとされます。風水では丸い葉は「お金」を連想させることから、「金運」を呼び込むとも考えられています。

運気別・おすすめの置き場所(風水)

- リビング:家族が集まる場所に置くことで、「気」の流れが活発になり、家庭円満やリラックス効果が期待されます。

- 玄関:良い「気」を呼び込む入り口とされます。外からの悪い気を遮断し、幸運を招き入れると言われます。

- 寝室:リラックス効果や健康運アップが期待されますが、植物が多すぎると気のバランスが崩れるとも言われるため、小さめのものを置くのが良いでしょう。

- 西・北西:「金運」を高めたい場合は、金運の方角とされる西や北西に置くのも良いとされています。

インテリアとしての魅力

ガジュマルの最大の魅力は、なんといってもそのユニークな樹形です。ぷっくりと膨らんだ幹(気根)は、まるで生き物のように個性的で、一つとして同じ形はありません。

このため、ナチュラルテイストの部屋はもちろん、シンプルモダンな空間やアジアンテイストのインテリアにも不思議とマッチし、部屋のアクセントとして強い存在感を放ちます。

手のひらに乗る小さな卓上サイズから、お部屋のシンボルツリーになるような1メートルを超える大きなものまで、サイズや仕立て方の種類が豊富な点も、あらゆるライフスタイルに取り入れやすい魅力の一つです。

他の安全な観葉植物の種類

ガジュマルの樹液によるリスクを避けたい場合や、より安心してペットと共存できる植物を探している場合は、ASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)が犬や猫に対して「無毒(Non-Toxic)」として公式にリストアップしている植物を選ぶのが最も確実な方法です。

知っておくべき注意点

ただし、「無毒」とされている植物でも、それ自体を積極的に食べさせるべきではありません。大量に食べれば消化不良(嘔吐や下痢)を引き起こす可能性はあります。

また、アレルギー反応は個体差が大きいため、絶対の安全を保証するものではありません。あくまで「既知の有毒成分による中毒リスクが極めて低い」という認識で導入し、最初はペットの様子をよく観察してください。

| 植物名 | 特徴と魅力 | 育てる上での注意点 |

|---|---|---|

| パキラ | 育てやすさの代表格。「発財樹」とも呼ばれ、金運アップの風水でも人気です。 | 比較的安全とされますが、大量摂取は避けるべきです。日光が好きですが、耐陰性もあります。 |

| エバーフレッシュ | 涼しげな細かい葉が特徴。夜になると葉を閉じる(睡眠運動)ユニークな性質を持ちます。 | 日光を非常に好みます。水切れに弱いため、土の表面が乾いたらたっぷり水やりが必要です。 |

| テーブルヤシ | ヤシの仲間では小型で、名前の通りテーブルサイズから楽しめます。日陰にも強いです。 | 細長い葉先は、猫が特に関心を示しやすい形状です。いたずらされる可能性はあります。 |

| カラテア | 葉の裏表の色の違いや、独特の美しい模様が魅力。多くの品種があります。 | 熱帯の植物で、高い湿度を好みます。エアコンの乾燥に弱く、こまめな葉水が欠かせません。 |

| (参照:ASPCA - Toxic and Non-Toxic Plants List) |

逆に「特に危険」とされる主な植物

以下の植物はペット(特に猫)にとって非常に危険とされており、ガジュマル以上に厳重な管理、あるいは室内への持ち込み自体を避けるべきです。特にユリ科植物の毒性は極めて高いことが知られています。

- ユリ科の植物(ユリ、チューリップ、ヒヤシンスなど)

猫にとっては猛毒です。葉、花、花粉、さらには花瓶の水を飲むだけでも、重篤な急性腎不全を引き起こし、数日で命を落とす危険性が極めて高いです。(参照:埼玉動物医療センター) - サトイモ科の植物(ポトス、モンステラ、ディフェンバキアなど)

シュウ酸カルシウムの針状結晶を含み、口にすると激しい痛みや炎症を引き起こします。

ガジュマルの毒性を理解し共存する

ガジュマルと安全に暮らすために、この記事の要点を最後にまとめます。

チェックリスト

- ガジュマルは「多幸の木」と呼ばれる縁起の良い観葉植物

- 葉自体よりも剪定時に出る白い樹液に注意が必要

- 樹液にはフィシンやソラレンといった刺激成分が含まれるとされる

- ASPCA(米国動物虐待防止協会)はガジュマルが属するフィカス属を犬猫に有毒と分類

- 人間も肌が弱い人やラテックスアレルギーを持つ人は樹液でかぶれる可能性

- ペットが樹液を口にすると嘔吐や下痢、よだれ、口内炎を引き起こす可能性

- 万が一食べた場合は、口に残った植物片を取り除き、すぐに動物病院に連絡する

- 獣医師の指示なく自己判断で吐かせるのは危険なため絶対に行わない

- ペットがいる家庭ではハンギングや別室管理で物理的に接触を防ぐ

- 剪定はペットがいない場所で行い、樹液の付いた道具や枝葉の処理を徹底する

- ガジュマルは日光を好み、寒さに非常に弱い植物

- 冬越しは最低でも5℃、できれば10℃以上を保てる室内で行う

- 水やりはメリハリをつけ(乾いたらたっぷり)、受け皿の水は必ず捨てる

- 風水では幸福運、健康運、金運アップの効果が期待される

- 樹液のリスクが心配な場合は、パキラやカラテアなどASPCAが無毒とする植物を選ぶ

- 毒性の正しい知識を持ち、適切な距離感で管理することがペットとの安全な共存の鍵