観葉スタイル・イメージ

繊細な羽状の葉がリズミカルに並び、夜になると眠るように葉を閉じるユニークな習性を持つエバーフレッシュ。その優雅で涼しげな姿は、お部屋にあるだけで日々の暮らしに潤いと癒やしの空間を演出してくれますよね。

しかし、そのデリケートな見た目通り、育てているうちに「最近、理由もなく葉が落ちるな…」「購入したての頃のような生き生きとした感じがない」といった、些細ながらも気になる悩みに直面することも少なくありません。

その不調のサイン、原因は日当たりや水やりだけではなく、植物の生命線を支える「土」にあるかもしれません。

この記事では、観葉植物の管理において最も核心的と言えるエバーフレッシュの土配合というテーマを深掘りし、多くの方が抱える疑問に徹底的に答えていきます。

市販の培養土の種類や、そもそも土の配合方法は?といった園芸の基本的な内容から、成長に不可欠な根詰まりのサインと植え替え失敗を避ける具体的なコツ、季節に応じた適切な水やりや肥料のタイミングまで、プロの目線で詳しく解説します。

さらには、美しい樹形をデザインするための剪定やおしゃれな曲げ方のテクニック...

そして多くの方が一度は思うであろう「エバーフレッシュの幹を太くするにはどうしたらいいですか?」という一歩踏み込んだ悩みまで、あなたのエバーフレッシュを末永く元気に育てるための知識を網羅しました。

この記事を最後まで読めば、土選びから日々の細やかな管理に至るまで、深い理解と自信を持って取り組めるようになるはずです。

ポイント

- エバーフレッシュに最適な土の配合比率とその理由がわかる

- 根詰まりや植え替え失敗を防ぐための具体的な手順と注意点がわかる

- 葉が落ちる、元気がないといったトラブルに的確に対処できるようになる

- 幹を太くしたり理想の樹形に整えたりする応用テクニックがわかる

コンテンツ

失敗しないエバーフレッシュの土配合と選び方

観葉スタイル・イメージ

参考

- 基本となる土の配合方法は?

- 市販の培養土の種類と選び方

- 根詰まりと植え替え失敗のサイン

- 根腐れを防ぐための鉢選び

- 季節ごとの正しい水やりの頻度

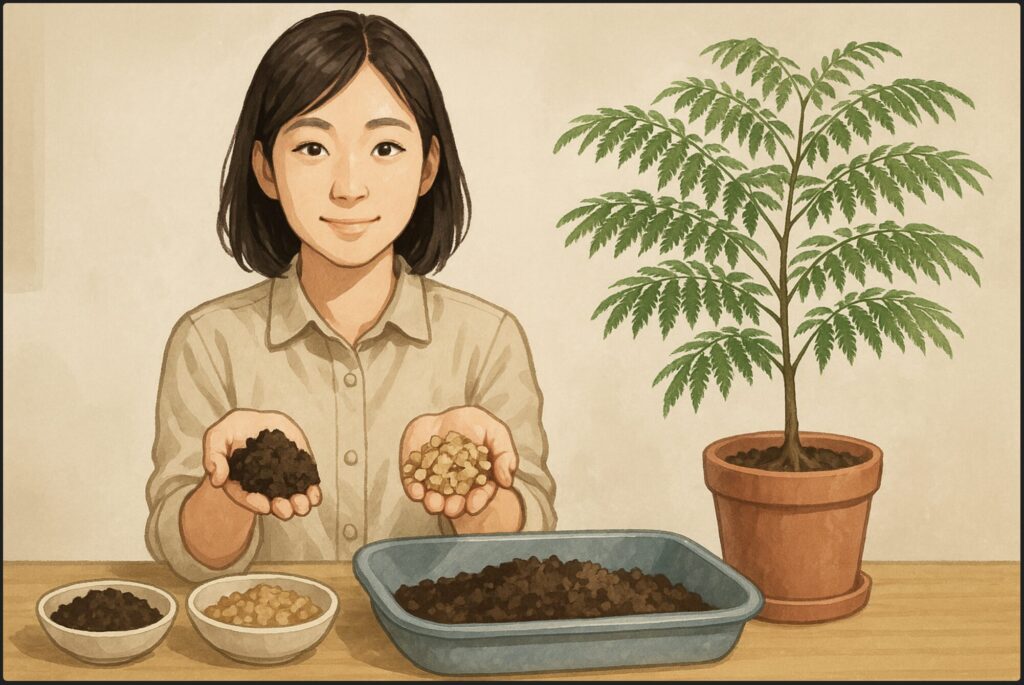

基本となる土の配合方法は?

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの土作りにおいて、避けては通れない最重要テーマが「排水性」と「保水性」という、相反する要素の絶妙なバランスです。

エバーフレッシュは原産地が熱帯アメリカということもあり水を好む植物ですが、それはあくまで「水の流れが良い」環境での話。

鉢という限られた空間の中で常に土がジメジメと湿っている状態は、根が酸素を取り込めなくなり、最も恐ろしい「根腐れ」を引き起こしてしまいます。

この理想的なバランスを実現するため、古くから園芸の世界で信頼されてきた基本の配合をご紹介します。

結論から言うと、初心者から熟練者まで誰もが失敗しにくい最も効果的な配合は、「赤玉土(小粒)6:腐葉土4」の割合で混ぜ合わせる方法です。

これが、多くの植物に通用し、園芸家たちにも長年推奨され続けている、いわば用土配合の黄金比率と言えるでしょう。

エバーフレッシュ用土の基本配合(黄金比)

赤玉土(小粒)6:腐葉土4

まずはこの比率を忠実に守ることが、健康な株を育てるための第一歩です。この基本をマスターすれば、ご自身の育成環境に合わせてさらに機能性を高めるアレンジも可能になります。

各用土の役割

なぜこのシンプルな配合が良いのでしょうか。それは、それぞれの土が持つ役割が、互いの長所を最大限に引き出し、短所を補い合う関係にあるからです。それぞれの役割を深く理解することで、土作りの面白さが見えてきます。

| 用土の種類 | 主な役割 | 詳細な特徴と効果 |

|---|---|---|

| 赤玉土 | 排水性・保水性・通気性 | 関東ローム層の赤土を乾燥させて粒状にしたもので、園芸の基本用土の代表格です。粒と粒の間に隙間ができることで優れた排水性と通気性を確保します。一方で、粒自体が多孔質(目に見えない無数の穴が空いている)なため、水分や肥料分を適度に保持する保水性・保肥性も兼ね備えています。まさに土の物理的な骨格を形成する重要な役割を担います。 |

| 腐葉土 | 保肥性・土壌改良 | 広葉樹の落ち葉などを微生物が分解してできた土壌改良用土です。植物が育つための栄養分をゆっくりと供給し、それを蓄える力(保肥性)が非常に高いのが特徴。また、団粒構造を促進し、土全体をふかふかにすることで、根が伸びやすい環境を作り出します。 |

ワンランク上の配合アレンジ

基本の配合に慣れ、ご自身の管理スタイルや育成環境(例:乾燥しやすい、湿気がこもりやすい)が掴めてきたら、さらに機能性を高めるためのアレンジに挑戦してみましょう。

基本配合に対して、パーライト、鹿沼土(小粒)、日向土(小粒)などを全体の1割程度混ぜ込むのがおすすめです。これらの資材は、土の中に物理的な隙間を増やし、水はけと通気性を劇的に向上させます。

これにより、梅雨時期の過湿対策や、根腐れのリスクをより一層低減させることが可能になります。

市販の培養土の種類と選び方

観葉スタイル・イメージ

「用土を何種類も買ってきて、自分で配合するのは場所も取るし少しハードルが高い…」と感じる方も全く心配ありません。

現在では非常に高品質な培養土が市販されており、それらを使えば誰でも手軽にエバーフレッシュに最適な土環境を用意することができます。

園芸店やホームセンターに並ぶ多種多様な土の中から選ぶ際の、最も簡単で確実な方法は、パッケージに「観葉植物用」と明確に表記された培養土を選ぶことです。

これらは、室内で育てられることが多い観葉植物全般が好むように、あらかじめ軽石(パミス)やパーライト、ピートモスなどが絶妙なバランスで配合され、排水性と軽量化が考慮されているため、大きな失敗がありません。

市販の培養土選びで失敗しないためのチェックポイント

ただ、「観葉植物用」と一口に言っても、価格や品質は様々です。購入する際に、以下の点を意識してチェックすると、より質の良い、植物にとって快適な土を選ぶことができます。

- パッケージ裏面の配合原料を確認する:どのような用土(赤玉土、鹿沼土、ピートモス、ココヤシピートなど)が、どのような目的で配合されているか確認しましょう。信頼できるメーカーの製品ほど、原料が詳しく記載されている傾向があります。(参考:株式会社ハイポネックスジャパン「培養土シリーズ」)

- 土の物理性を確認する:パッケージの上から袋を優しく揉んでみて、中の土がサラサラとしていて、特定の塊がなく均一であるかを確認します。過度に湿っていたり、逆にパサパサに乾燥しきっているものは避けましょう。

- 初期肥料(元肥)の有無をチェック:多くの培養土には、植え付け後の初期生育を助けるための肥料が予め含まれています(元肥入り)。これなら植え付け後約1ヶ月は追肥の必要がなく手軽です。一方で、自分で肥料管理をこだわりたい場合は、元肥の入っていない製品を選ぶという選択肢もあります。

安価すぎる培養土には注意が必要

極端に安価な培養土の中には、質の低い原料や未熟な堆肥が使われていることがあります。そうした土は水はけが悪かったり、不快な害虫やキノコが発生する原因になったりすることもあります。

大切なエバーフレッシュのためにも、信頼できる園芸メーカーの製品を選ぶことをおすすめします。

豆知識:エバーフレッシュと「根粒菌」の共生関係

エバーフレッシュはマメ科の植物であり、その根には「根粒菌」という土壌微生物を共生させているという面白い特徴があります。

この根粒菌は、植物が直接利用できない空気中の窒素を、アンモニアなどの利用可能な形に変換(窒素固定)してくれるという、非常に重要な働きを持っています。

言わば、自前で肥料工場を持っているようなものです。この共生関係のおかげで、エバーフレッシュは比較的栄養の少ない土地でもたくましく育つことができるのです。

植え替えの際に根に小さなコブのようなものを見つけても、それは病気や害虫の卵ではなく、有益な根粒菌の塊(根粒)ですので、決して取り除かないように優しく扱ってあげましょう。

市販の土でもう一工夫する上級テクニック

市販の「観葉植物用の土」は非常にバランスが良く優秀ですが、もしエバーフレッシュの生育が思わしくない場合や、お部屋の環境が多湿気味である場合は、その土に赤玉土(小粒)や日向土(小粒)を追加で1〜2割混合し、さらに排水性を高めてあげるのも極めて有効な手段です。

ご自身の育てる環境に合わせて、植物にとって最も快適な状態にカスタマイズしていくことも園芸の楽しみの一つです。

根詰まりと植え替え失敗のサイン

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュは生育が非常に旺盛な植物です。そのため、同じ鉢で1〜2年も育てていると、鉢の中が根でパンパンに満たされてしまう「根詰まり」という状態を起こしやすくなります。

根詰まりは、人間で言えば窮屈な満員電車にずっと乗り続けているようなもの。

植物にとって様々な不調の根本原因となるため、そのサインを見逃さずに適切なタイミングで植え替え(一回り大きな鉢への引っ越し)を行うことが、健康維持のために不可欠です。

これが出たら即対応!見逃してはいけない根詰まりのサイン

エバーフレッシュは、根が限界に達すると言葉の代わりに体でサインを送ってきます。以下のサインが一つでも見られたら、植え替えを真剣に検討するべきタイミングです。

- 鉢の底穴から根が見えている、またははみ出している:最も分かりやすいサインです。根が新しいスペースを求めて外に出てきています。

- 水やりをしても、水が土の表面に溜まり、なかなか染み込まない:根が密集しすぎて、水の通り道がなくなっている証拠です。

- 以前に比べて、土が乾くのが異常に早くなった:鉢の中の土の割合が減り、根が大部分を占めるようになると、保水できる量が減るためすぐに乾いてしまいます。

- 生育期のはずなのに、新芽の出が悪い、または葉が小さく黄色っぽくなってきた:根から十分な水分や養分を吸収できず、株全体の元気がなくなっています。

- 鉢と土の間に隙間ができ、株全体がグラグラする:根鉢(根と土が一体化したもの)が固まり、鉢から浮き上がってきている状態です。

「良かれと思って」が仇に…植え替え失敗でよくある原因

せっかくの植え替えも、やり方やタイミングを間違えるとかえってエバーフレッシュに深刻なダメージを与え、枯らしてしまうことさえあります。多くの人が陥りがちな失敗例を知り、それを避けることが成功への近道です。

- 不適切な時期の強行:真夏(30℃以上)の猛暑日や、成長が完全に止まる真冬(10℃以下)は、植物の体力が最も落ちている時期です。この時期の植え替えは、人間でいえば大手術に等しい大きな負担になります。気候が穏やかな5月〜6月、または9月が最も安全で成功率の高い時期です。

- 根への過剰な干渉:古い土を全て落とそうと、健康な白い根までブチブチと切ったり、固まった根鉢を無理にこじ開けたりするのは厳禁です。水分を吸い上げる細根を失うと、植え替え後に急激に弱ってしまいます。ほぐすのは全体の1/3程度に留め、黒く腐った根や古く茶色い根を清潔なハサミで整理する程度にしましょう。

- 大きすぎる鉢へのステップアップ:植物を大きくしたいからと、いきなり大きすぎる鉢に植えるのは典型的な失敗例です。必要以上に土の量が多くなることで、根が水を吸いきれずに常に土が湿った状態(過湿)となり、高確率で根腐れを引き起こします。必ず今の鉢より一回り(直径で約3cm)大きいサイズを選ぶのが鉄則です。

植え替えはエバーフレッシュにとって、未来の成長のための大切なイベントです。丁寧な作業を心がけ、植物へのストレスを最小限に抑えてあげることが、失敗しないための最大のコツであり、愛情表現と言えるでしょう。

根腐れを防ぐための鉢選び

観葉スタイル・イメージ

用土の配合にどれだけこだわっても、その土を収める「鉢」の選び方を間違えてしまうと、全ての努力が水の泡になりかねません。

特に、室内での管理が中心となる観葉植物にとって、鉢は単なる器ではなく、根の健康を左右する重要な「住環境」そのものです。エバーフレッシュの健康は、土と鉢の良好な相性によって大きく左右されるのです。

鉢選びにおける、デザインや価格以前の絶対的な最重要ポイントは、必ず鉢の底に「排水穴」がしっかりと空いているものを選ぶことです。

水やりの際に出た余分な水が、この穴からスムーズに排出されることで、鉢内の過湿を防ぎ、根の呼吸を助けます。

デザイン性が高い鉢カバーなどには穴が空いていないものが多いですが、その場合は必ず「穴あきの鉢」に植えた植物を入れ子にして、鉢カバーとして使用するようにしましょう。

素材が違えば機能も違う!鉢の素材別に見る特徴

鉢の素材によって、通気性、排水性、保湿性、重量などが大きく異なります。それぞれのメリット・デメリットを深く理解し、ご自身のライフスタイルや管理スタイルに最も合ったものを選ぶことが、根腐れを防ぐ上で非常に重要です。

| 素材 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| テラコッタ(素焼き) | 鉢の側面からも水分が蒸散するため、通気性・排水性が群を抜いて良い。最も根腐れしにくい素材と言える。ナチュラルで温かみのある風合いも魅力。 | 多孔質なため非常に乾燥しやすい。特に夏場は水やりの頻度が多くなる傾向がある。衝撃に弱く割れやすい。重量がある。 | 植物初心者、つい水をやりすぎてしまう方、風通しのあまり良くない室内で育てる方。 |

| 陶器鉢 | 釉薬(うわぐすり)が塗られているため保湿性がある。重量感があり、背の高いエバーフレッシュでも倒れにくく安定する。デザイン性が高く、インテリアの主役にもなる。 | テラコッタに比べて通気性・排水性は劣る。重量があり、移動が大変。価格も比較的高価なものが多い。 | 植物の管理に慣れている方、水やりの回数を減らしたい方、インテリア性を最優先したい方。 |

| プラスチック鉢 | 軽量で安価、デザインやカラーバリエーションが非常に豊富。落としても割れにくく、取り扱いが楽。保湿性が高い。 | 通気性・排水性が最も劣り、鉢内が蒸れやすく過湿になりやすい。夏場の直射日光下では鉢内の温度が上がりやすい。経年劣化しやすい。 | 頻繁に鉢を移動させたい方、コストを抑えたい方、乾燥しやすい環境で育てている方。(水やり管理に注意が必要) |

もしどの素材にすべきか迷ったら、まずはテラコッタ(素焼き)鉢から始めるのが最も安全な選択です。植物にとって最も理想的な根の環境に近く、失敗のリスクを大きく減らしてくれます。

最近はおしゃれなデザインの鉢が本当にたくさんあって、園芸店巡りをするだけでも楽しいですよね!見た目はもちろん植物を育てる上での大切なモチベーションになります。

ですが、まずはエバーフレッシュが健康に呼吸できる「機能性」を最優先してあげてください。その上で、お部屋のインテリアと調和するお気に入りの一鉢を見つけるのが、長く楽しむための秘訣です。

鉢のサイズ選びの鉄則

前述の通り、植え替えの際の鉢は、現在の鉢よりも一回りだけ大きいサイズを選ぶのが鉄則です。具体的には、鉢の直径が3cm(園芸界では「1号」と呼びます)大きいものが最適な目安となります。

大きすぎる鉢を選んでしまうと、根が水を吸い上げる範囲以上に常に湿った土が存在することになり、これが根の成長を妨げ、最終的に根腐れを引き起こす最大の原因の一つとなるため、くれぐれも注意しましょう。

季節ごとの正しい水やりの頻度

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュは本来、水を好む性質を持つ植物ですが、鉢植えで育てる上ではその「与え方」に細心の注意が必要です。

なぜなら、鉢の中の水分量は季節や室温によって大きく変化し、一年中同じペースで水やりをしていると、ほぼ間違いなく根腐れや水切れといったトラブルに見舞われるからです。

ここでは、エバーフレッシュの成長サイクルに合わせた、科学的で実践的な水やりのコツを詳しく解説します。

全ての季節に共通する大原則は、「水やりをするときは、鉢底から新鮮な水が十分に流れ出るまでたっぷりと与える」こと。

そして、受け皿に溜まった水は、根の呼吸を妨げ雑菌の温床となるため、必ず毎回きれいに捨てることです。この2点を守るだけでも、トラブルは大幅に減ります。

春・夏(生育期:5月~9月頃)

日本の気候において、最低気温が15℃を安定して超えるようになると、エバーフレッシュは活発な成長期に入ります。新しい葉を次々と展開し、光合成も盛んになるため、最も水を必要とする季節です。

この時期の水やりのタイミングは、土の表面が乾いたのを目で見て確認したら、間を置かずにたっぷりと水を与えましょう。特に、気温が30℃を超える真夏は土の乾燥が非常に早いため、水切れに注意が必要です。

できれば毎日朝に土の状態をチェックする習慣をつけることが大切です。ただし、日本植物生理学会のみんなのひろばにもあるように、気温が最も高くなる日中に水やりをすると、鉢の中で水が温められ、デリケートな根を傷める「湯腐れ」の原因となります。

水やりは、気温が上がりきる前の朝の涼しい時間帯に行うのが植物にとって最も優しい選択です。

秋・冬(休眠期:10月~4月頃)

秋が深まり、最低気温が15℃を下回るようになると、エバーフレッシュの成長は徐々に緩やかになり、やがて冬の休眠期に入ります。

水を吸い上げる力も著しく弱まるため、生育期と同じ感覚で水やりを続けると、土が常に湿った状態になり非常に危険です。

この時期は、土の表面が乾いてから、さらに2~3日、あるいはそれ以上待ってから水を与えるくらい、意識的に乾燥気味に管理するのが根腐れさせない最大のポイントです。

土の表面だけでなく、指を第二関節まで土に差し込んでみて、中の湿り気を確かめる「フィンガーテスト」を実践すると、より正確なタイミングを掴むことができます。

健康と美しさを保つ「葉水」のすすめ

土への水やりとは別に、霧吹きなどで葉に直接水をかける「葉水(はみず)」は、エバーフレッシュを美しく健康に保つために非常に効果的な管理方法です。

特に、エアコンの使用で空気が乾燥しがちな現代の室内環境では、葉の潤いを保ち、乾燥を好むハダニなどの害虫を物理的に洗い流して予防する絶大な効果があります。

一年を通して、できれば毎日、朝の明るい時間帯に行うのが理想的です。葉の表だけでなく、害虫が潜みやすい葉の裏側まで、全体がしっとりと濡れるようにたっぷりと吹きかけてあげましょう。

エバーフレッシュの土配合を活かす育て方のコツ

観葉スタイル・イメージ

参考

- 葉が落ちる主な原因と対策

- 元気に育てる肥料のタイミング

- 理想の樹形にする剪定と曲げ方

- エバーフレッシュの幹を太くするにはどうしたらいいですか?

- 最適なエバーフレッシュの土配合で元気に育てる

葉が落ちる主な原因と対策

観葉スタイル・イメージ

大切に育てているエバーフレッシュの繊細な葉が、ある日突然パラパラと落ち始めると、非常に心配になりますよね。

生命力が強いエバーフレッシュでも、葉を落とすことで何らかのストレスサインを発しています。しかし、慌てる必要はありません。

葉が落ちる原因は一つとは限らず、複数の要因が絡み合っていることも多いため、一つひとつ丁寧に原因を突き止めて対処することが大切です。

多くの場合、水やり、日当たり、そして環境の変化という基本的な管理方法のいずれかに問題が隠されています。

最適な土環境を整えた上で、日々の暮らしの中でエバーフレッシュが快適に過ごせているか、以下のチェックリストで確認してみましょう。

葉が落ちるときの原因究明チェックリスト

① 水やりの問題

症状:葉が黄色く変色してから落ちる、または元気なくしなびてから落ちる。

チェック:土は常にジメジメと湿っていませんか?逆に、土がカラカラに乾ききっていませんか?(→「季節ごとの正しい水やりの頻度」の項を再確認してください)

② 光環境の問題

症状:葉の色が薄くなり、ひょろひょろと間延びしながら葉が落ちる(日照不足)。葉の縁が茶色くパリパリに焼け、色が抜けたように白っぽくなってから落ちる(葉焼け)。

チェック:全く光の当たらない部屋の奥などに置いていませんか?逆に、真夏の強い直射日光がガラス越しに当たっていませんか?(→レースのカーテン越しのような、明るく柔らかな光が当たる場所が一年を通しての理想です)

③ 空調・風の問題

症状:特定の方向の葉だけが、急に乾燥してパリパリになり落ちる。

チェック:エアコンや暖房、サーキュレーターの風が直接、葉に当たっていませんか?乾燥した風は植物の水分を急激に奪い、落葉の直接的な原因になります。置き場所を少しずらしてあげましょう。

④ 環境の急激な変化によるストレス

症状:購入してきた直後や、部屋の模様替え後などに、まとまった数の葉が一度に落ちる。

チェック:エバーフレッシュは環境の変化に非常に敏感な植物です。新しい環境に慣れるまで、自ら葉を落としてエネルギー消費を抑える生理現象を起こすことがあります。一度場所を決めたら、むやみに動かさず、その場所で静かに慣れさせてあげることが重要です。

少し葉が落ちたくらいで「枯れてしまうのでは」と諦める必要はありません。多くの場合は、原因を特定して取り除いてあげることで、植物自身の力で回復し、また美しい新芽を展開してくれるはずです。

じっくりと観察し、エバーフレッシュの声に耳を傾けてあげましょう。

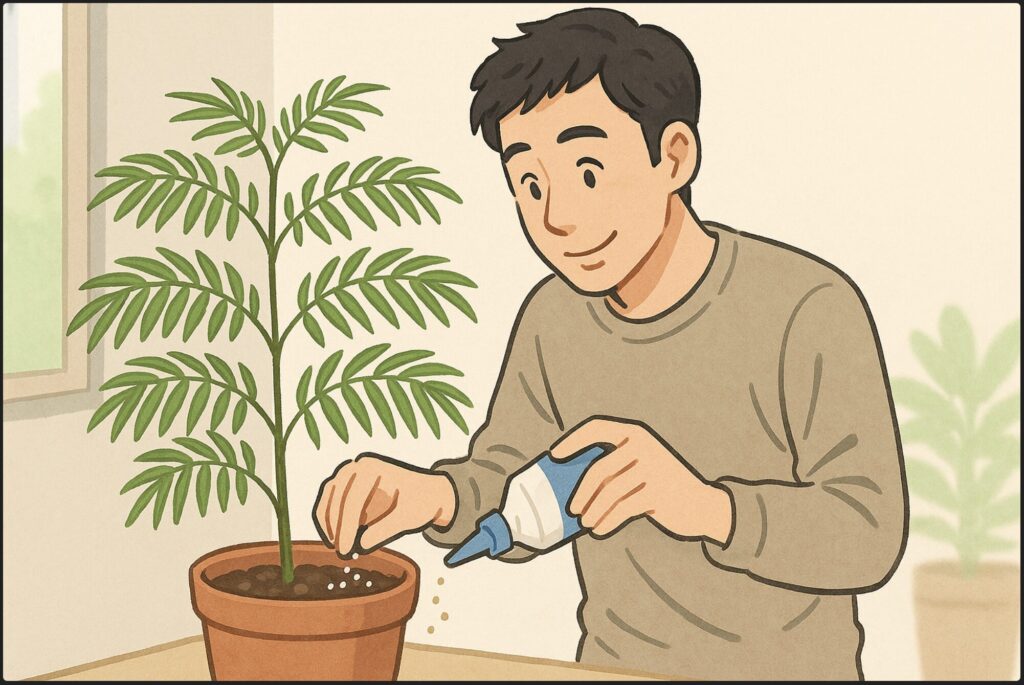

元気に育てる肥料のタイミング

観葉スタイル・イメージ

植物の成長に欠かせない「食事」とも言える肥料。しかし、人間と同じで、与えるタイミングや量、栄養バランスを間違えると、かえって健康を損ねてしまうこともあります。

エバーフレッシュの成長サイクルを正しく理解し、最も効果的なタイミングで、適切な肥料を与えましょう。

結論として、肥料を与えるのは新芽が活発に動き出す春から、成長が緩やかになる秋まで(具体的には5月~10月頃)の「生育期」に限定します。

気温が下がり、成長がほぼ止まる冬の休眠期には、肥料は一切与えるべきではありません。

肥料の種類とそれぞれの与え方

園芸用の肥料には様々な種類がありますが、観葉植物には主に以下の2種類を使い分けるのが一般的で、それぞれにメリットがあります。

- 緩効性化成肥料(置き肥):白い粒状のものが多く、土の上にパラパラと置いておくと、水やりのたびに栄養分が少しずつ溶け出して効果を発揮する固形タイプの肥料です。一度与えれば効果が長持ちするのが最大の特徴で、製品にもよりますが約2ヶ月に1回、規定の量を土の上に置くだけで済みます。手間がかからず、肥料の与えすぎによる失敗も少ないため、特に初心者の方におすすめです。

- 液体肥料(液肥):水で指定の倍率に薄めて与える液体タイプの肥料です。根から直接吸収されるため即効性が高く、生育期にぐっと成長を後押ししたいときに非常に有効です。10日~2週間に1回のペースで、通常の水やりの代わりに与えます。

どちらか一方だけでも十分に育ちますが、私のおすすめは「基本は手軽な置き肥を使いつつ、特に元気な初夏から夏にかけて、液肥で栄養をブーストしてあげる」という併用方法です。

人間で例えるなら、置き肥がバランスの取れた日々の食事、液肥がここ一番で頑張りたいときの栄養ドリンクのようなイメージですね!

肥料の三大要素「N-P-K」とは?

肥料のパッケージに必ず表示されている「N-P-K」は、植物の生育に特に重要な「肥料の三大要素」を示しています。

Nは「窒素(葉肥え)」、Pは「リン酸(実肥え)」、Kは「カリウム(根肥え)」のことで、それぞれ異なる役割を持っています。

エバーフレッシュのような葉を楽しむ観葉植物には、この3つの要素がバランス良く配合されたもの、もしくは窒素(N)の割合が少し高めのものを選ぶと良いでしょう。(参照:農林水産省「肥料の品質と安全性の確保」)

冬の「善意の肥料」は絶対にNG!

成長が止まっている冬の休眠期に「元気がないのでは?」と心配して肥料を与えてしまうのは、最もよくある失敗の一つです。

休眠中の根は栄養をほとんど吸収できないため、土の中に過剰な肥料分が溜まり、根が水分を吸えなくなる「肥料焼け」という深刻な状態を引き起こします。

これは最悪の場合、株全体を枯らしてしまう原因にもなります。冬は肥料をぐっと我慢して、エバーフレッシュを静かに休ませてあげることが、春の健やかな成長に繋がります。

理想の樹形にする剪定と曲げ方

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュは本来、非常に生命力が強く、環境が良ければ驚くほど旺盛に成長します。

しかし、それを放っておくと枝が四方八方に伸びて葉が密集し、見た目のバランスが悪くなるだけでなく、内部の風通しが悪化して病害虫の温床になってしまうこともあります。

定期的な「剪定」や、幹の形を芸術的に整える「曲げ仕立て」に挑戦して、健康的でインテリア性の高い、理想の樹形を目指しましょう。

健康と美観を保つ「剪定」の基本

剪定の主な目的は、①全体の樹形を美しく整える(美観)、②不要な枝葉を取り除き、風通しと日当たりを改善する(健康維持)、の2つです。

最適な時期は、冬の休眠から目覚め、本格的な成長期が始まる春先(4月~5月)です。

この時期に剪定を行うと、植物へのダメージが少なく、切った箇所からすぐに新しい芽が力強く伸びてきて、樹形の回復が早いというメリットがあります。

剪定の際は、切れ味の良い清潔なハサミを使い、以下のポイントを意識して思い切って枝を切り落としましょう。

- 忌み枝(いみえだ)の除去:内側に向かって伸びる「内向枝」や、他の枝と交差している「交差枝」など、樹形の骨格を乱す不要な枝を根元から切り取ります。

- 徒長枝(とちょうし)の切り詰め:全体のバランスを見て、ひょろひょろと間延びして伸びすぎた枝を、好みの長さまで切り詰めます。

- 枯れ枝・傷んだ枝の整理:茶色く枯れたり、折れたりした枝は、病気の原因にもなるため、見つけ次第、季節を問わずいつでも取り除いて問題ありません。

アートな樹形を作る「曲げ仕立て」に挑戦

近年、園芸店でよく見かける、幹をS字や螺旋状などに曲げたデザイン性の高いエバーフレッシュ。

これは、幹がまだ若く柔らかいうちに針金や紐で時間をかけて形を固定して作られたものです。少しコツは要りますが、ご家庭で育っている若い株でも挑戦することが可能です。

- 対象の選定と時期:作業は、幹が柔軟で成長中の生育期に行います。購入してから1~2年程度の、まだ幹が鉛筆~指程度の太さの若い株が対象です。

- 幹の準備運動:いきなり強い力で曲げると、幹が「ポキッ」と音を立てて折れてしまう危険があります。作業前に、曲げたい方向とその反対方向に、優しくマッサージするようにゆっくりとしならせ、幹の柔軟性を高めておきます。

- 固定作業:園芸用のアルミ線や、幹を傷つけにくいビニール紐などを使い、幹に食い込まないように注意しながら巻き付けます。そして、鉢の縁や支柱などに引っ掛けるようにして、少しずつ理想のカーブになるようテンションをかけて固定します。

- 形の定着:その状態で約1ヶ月~半年ほど管理すると、幹の細胞がその形で固まり、固定を外しても形が戻らなくなります。定着したら、紐やワイヤーは幹に食い込む前に必ず外しましょう。

絶対に無理は禁物:曲げ仕立ては、あくまで若い幹に対して行う技術です。既に太く、木質化して固くなった幹を無理やり曲げようとすると、確実に折れてしまい、取り返しのつかないことになります。

作業は焦らず、少しずつ、植物と対話するように優しく行うことが成功の秘訣です。

エバーフレッシュの幹を太くするにはどうしたらいいですか?

観葉スタイル・イメージ

「うちのエバーフレッシュ、葉は茂るけど幹だけがひょろひょろと細くて頼りない…もっと自然樹形のような、がっしりとした幹に育てたい」という悩みは、エバーフレッシュを室内で育てる上で、多くの方が直面する共通の課題の一つです。

室内という安定した環境は、植物を軟弱に育ててしまう側面もあるのです。幹を太くするには、いくつかの園芸的なテクニックと、そして何よりも焦らない心、すなわち時間が必要です。

結論から言うと、幹をより太く、たくましく育てるためには「十分な光合成を促す環境」と「成長点をコントロールする適切な剪定」が最も重要になります。

ポイント1:光合成を最大化する(とにかく日光に当てる)

植物の幹や枝は、葉で行われる光合成によって作られたエネルギー(炭水化物)を使って成長し、太くなっていきます。そのため、幹を太くするための大前提は、できるだけ多くの光合成をさせてあげることです。

室内で育てる場合でも、年間を通して最も日当たりが良く、明るい窓辺をエバーフレッシュの定位置にしてあげましょう。

耐陰性があるという言葉に甘えて暗い場所に置き続けると、植物は光を求めて必死に上へ上へと伸びようとし、結果としてエネルギーが高さにばかり使われ、ひょろひょろと間延びした姿(徒長)になってしまいます。

ポイント2:成長エネルギーを幹に集中させる(高さを抑える剪定)

上へ伸びようとするエネルギーを、幹を太くする方向へと意図的に誘導するために、剪定は非常に有効な手段となります。特に、主軸となる一番太い幹(主幹)の先端を思い切ってカットする「切り戻し剪定」は効果的です。

頂点の成長点(最も成長が活発な部分)を摘み取ることで、植物ホルモンの流れが変化し、脇から新しい芽が伸びてくると同時に、残された幹自体を太くしようとする働きが促されます。剪定の適期である春に、勇気を持って行ってみましょう。

「一番元気な先端を切ってしまうなんて、もったいないし可哀想…」と感じるかもしれませんね。ですが、これは植物の成長メカニズムに基づいた、より力強く美しい株に育てるための大切な園芸技術です。

この一手間が、数ヶ月後、数年後には、見違えるほどがっしりとしたたくましい姿に繋がっていきます。

焦らず、気長に成長を見守ることも大切

大前提として、鉢植えで、しかも室内で育つ植物の幹が、地植えの樹木のように急速に太くなることはありません。幹が目に見えて太く、たくましくなるには、数ヶ月から数年単位の長い時間が必要です。

すぐに結果が出なくても決して諦めずに、日当たりの良い場所での管理と、春の定期的な剪定を気長に続けてみてください。

日々のわずかな変化を発見し、そのゆっくりとした成長を見守るのも、植物を育てるという趣味の大きな醍醐味の一つです。

最適なエバーフレッシュの土配合で元気に育てる

この記事では、エバーフレッシュを健康に、そして美しく育てるための土の配合という基本から、水やり、肥料、剪定といった日々の具体的な管理方法、さらには一歩進んだテクニックまでを網羅的に解説しました。

最後に、あなたのエバーフレッシュとの暮らしをより豊かにするための、大切なポイントをリスト形式でおさらいしましょう。

チェックリスト

- エバーフレッシュの土は排水性と保水性の両立が最も重要

- 基本の土配合は赤玉土6対腐葉土4の黄金比率を覚える

- 市販の土を選ぶなら信頼できるメーカーの観葉植物用培養土が手軽で安心

- 鉢底から根が見えたり水の染み込みが悪くなったら根詰まりのサイン

- 植え替えは気候が穏やかな春か秋の生育期に行うのが鉄則

- 鉢はデザインよりもまず底穴があり通気性の良い素材を選ぶ

- 水やりは季節のリズムに合わせ生育期はたっぷり休眠期は乾燥気味に

- 受け皿に溜まった水は根腐れと病害虫の元なので必ず捨てる

- 葉が落ちる原因は複合的なので水光風環境を総合的に見直す

- 肥料は生育期の春から秋に限定し冬は完全にストップする

- 剪定は春に行い風通しを良くすることで病気を予防し樹形を整える

- 若い株であればアルミ線や紐を使って芸術的な曲げ仕立てに挑戦できる

- 幹を太くするには十分な日光と高さを抑える切り戻し剪定が不可欠

- 日々のこまめな葉水は葉の美しさを保ち乾燥と害虫の予防に絶大な効果がある

- 環境の急な変化を嫌うデリケートな面も理解し置き場所はあまり変えない