観葉スタイル・イメージ

大切に育てているパキラに、ある日突然、珍しい実がなっているのを見つけたら驚きますよね。「このパキラの実、食べることはできるのだろうか?」「パキラの実には毒性がありますか?」といった疑問が浮かぶことでしょう。

また、葉っぱは食べられるのか、虫食いの実をどうすればいいのか、そもそもパキラは不吉の花ですか?といった噂の真相も気になるところです。この記事では、そんなあなたの疑問に全てお答えします。

さらに、パキラの別名であるカイエンナッツの育て方、具体的には適切な水やりや肥料の与え方、植え替えや増やし方のコツまで、網羅的に解説していきます。

ポイント

- パキラの実の毒性の有無と安全性

- 実食した人の感想と具体的な調理法

- 実をつけた後のパキラの正しい育て方

- パキラに関する様々な噂の真相

コンテンツ

パキラの実を食べる前に知るべき安全性

観葉スタイル・イメージ

参考

- パキラの実には毒性がありますか?

- 珍しいパキラの実がなる条件とは

- パキラの葉っぱは食用に向かない?

- 虫食いの実を避けるためのポイント

- パキラは不吉の花ですか?という噂の真相

パキラの実には毒性がありますか?

観葉スタイル・イメージ

結論から言うと、パキラの実は十分に加熱すれば食べることができますが、生の状態や加熱が不十分な場合には毒性があるため、細心の注意が必要です。

パキラの実は「カイエンナッツ」とも呼ばれ、その名の通りナッツのような風味を持ち、原産地では貴重な食料源として利用されることがあります。

しかし、観葉植物として身近にあるからといって、安易に口にするのは危険です。特に発芽しかけている種子や生の種子には、天然毒素であるアルカロイドが含まれている可能性が指摘されています。

これは、よく知られているジャガイモの芽に含まれるソラニン類と同様に、植物が子孫を守るために持つ自己防衛機能の一つです。(参考:農林水産省「ジャガイモによる食中毒を予防するために」)

生のパキラの実による中毒リスク

生の種子に含まれるアルカロイドや、一部で指摘される青酸成分などを摂取した場合、腹痛、嘔吐、下痢といった消化器系の症状を引き起こす可能性があります。

興味本位で生のまま口にすることは絶対にやめてください。特に、体の小さいお子様やペットは、少量でも重篤な症状に繋がる恐れがあるため、実が落ちていたら速やかに片付けるなどの配慮が不可欠です。

安全な食べ方と調理法

幸いなことに、これらの有毒成分は加熱によって分解される性質を持っています。そのため、中心部まで十分に火を通せば、安全にその風味を楽しむことができると言われています。

実際に食べた人の感想としては、「脂肪分が少なく、あっさりした木の実」「栗や空豆に似ていて、ほくほくしている」といったものが多く見られます。

一般的な調理法は、フライパンで乾煎りするか、オーブンでローストする方法です。

- フライパンで炒る場合:殻から取り出した種子を、油をひかずに中火でじっくりと炒ります。時々フライパンを揺すりながら、表面に軽く焦げ目がつき、香ばしい香りが立つまで5分~10分ほど加熱します。

- オーブンでローストする場合:160℃~180℃に予熱したオーブンで、10分~15分ほど加熱します。均一に火が通るため、失敗が少ない方法です。

いずれの場合も、自己責任のもと、加熱が不十分にならないよう注意深く調理してください。

珍しいパキラの実がなる条件とは

観葉スタイル・イメージ

ご家庭の観葉植物として飾られているパキラに実がなるのは、非常に稀で幸運な出来事です。というのも、日本で流通しているパキラの多くは、成長の早い枝を切り取って土に挿し、発根させて増やす「挿し木」という方法で生産されたものだからです。

実は、この「挿し木」で育ったパキラは、遺伝的に花を咲かせたり実をつけたりする能力をほとんど持っていません。

パキラが実をつけるためには、以下の厳格な条件をすべて満たす必要があります。

パキラが結実するための3つの必須条件

- 「実生(みしょう)」の株であること:種から直接発芽して育った株のことを「実生株」と呼びます。根元がぷっくりと徳利のように膨らんでいるのが大きな特徴です。この実生株だけが、成熟した際に花を咲かせ、実をつける能力を持ちます。

- 十分に成熟した株であること:種から育てたとしても、すぐに実がなるわけではありません。少なくとも5年、長い場合は10年以上の歳月をかけて木として十分に成熟し、エネルギーを蓄える必要があります。

- 最適な育成環境が維持されること:原産地である中南米の熱帯気候に近い環境が必要です。年間を通して温暖で、十分な日光を浴び、適切な湿度と水やりが維持されることが不可欠となります。日本の一般的な室内環境でこれらの条件を長期間満たし続けるのは非常に難しいため、結実は極めて稀なケースとなります。

もしあなたのパキラに実がなったのなら、それはあなたが「実生株」を選び、長年にわたって愛情を込めて最適な環境を提供し続けた証拠です。その幸運を大いに喜びましょう。

| 項目 | 実生株 | 挿し木株 |

|---|---|---|

| 特徴 | 根元がぷっくりと膨らんでいる | 幹がまっすぐで太さが均一 |

| 結実能力 | あり(5~10年以上の成熟が必要) | ほぼない |

| 成長 | 比較的ゆっくり | 比較的早い |

| 流通量 | 少ない | 多い |

パキラの葉っぱは食用に向かない?

観葉スタイル・イメージ

パキラの実が条件付きで食べられるという事実は、多くの方に「では、葉っぱも食べられるのでは?」という新たな好奇心を抱かせるかもしれません。

しかし、この疑問に対する答えは明確です。パキラの葉は食用には全く適しておらず、いかなる場合も口にすべきではありません。実とは異なり、葉には食用の可能性は一切ないのです。

その理由を、植物の成分、物理的な性質、そして園芸植物ならではのリスクという複数の観点から詳しく解説します。

なぜパキラの葉は食用に適さないのか

パキラの葉を食べてはいけない理由は、単に「美味しくない」というだけではありません。そこには、植物が持つ自己防衛の仕組みや、観葉植物としての流通背景が関わっています。

1. アクや苦味成分による自己防衛

植物は動物に食べられないよう、葉や茎に様々な化学物質を蓄えることで身を守っています。パキラの葉にも、人間が「アク」として感じる成分が含まれていると考えられています。

これらは、シュウ酸やタンニンといった物質である可能性があり、摂取すると口の中にえぐみを感じさせたり、消化不良を引き起こしたりする原因となります。この強い苦味や不快な味は、植物からの「自分は食べ物ではない」という明確な警告サインなのです。

2. 消化が困難な硬い繊維質

パキラの葉は、見た目のしなやかさとは裏腹に、非常に丈夫で硬い繊維質で構成されています。

草食動物のような特殊な消化器官を持たない人間がこれを食べても、適切に消化・吸収することはできません。無理に摂取すれば、胃腸に大きな負担をかけ、腹痛や不快感の原因となる可能性があります。

3. 食用としての歴史が存在しない

重要な点として、パキラの原産地である中南米の地域において、種子(カイエンナッツ)は食料として利用されてきた歴史がありますが、葉を食用としてきた文化や記録は存在しません。

ある植物の一部が食べられていても、他の部分が安全であるとは限らない良い例です。地域の先人たちが食べてこなかったという事実は、その部分が食用に適さないという何よりの証拠と言えるでしょう。

【最重要】園芸用の農薬や艶出し剤のリスク

観葉植物として販売されているパキラは、美しい状態を保つため、生産や流通過程で病害虫を防ぐための殺虫剤や殺菌剤が使用されていることがほとんどです。

また、店舗では葉のツヤを出すための薬剤(リーフシャインなど)が塗布されている場合もあります。これらの化学物質は人体に有害であり、食用を想定していないため、絶対に口に入れてはいけません。

ペットの誤食に関するより詳しい注意点

室内でペットを飼っている場合、植物の誤食は常に気をつけたい問題です。特に、好奇心旺盛な猫や、何でもかじってしまう犬、放鳥中のインコなどの鳥類がいるご家庭では、より一層の注意が求められます。

幸いなことに、ASPCA(アメリカ動物虐待防止協会)などの専門機関のリストにおいて、パキラはペットに対して強い毒性を持つ植物としては分類されていません。しかし、これは「食べても全く安全」という意味ではないことを理解しておく必要があります。

「無毒」と「安全」は違う

専門機関が「無毒(Non-Toxic)」と分類する植物は、「摂取しても命に関わるような重篤な中毒症状を引き起こす可能性が低い」という意味合いです。

しかし、本来の食べ物ではない植物の葉を食べれば、多くの動物は消化器系の一時的な不調(嘔吐、下痢、食欲不振など)を示す可能性があります。

もしペットがパキラの葉を少量かじってしまった場合は、慌てずに様子を観察し、嘔吐や下痢が続く、ぐったりしているなどの異常が見られたら、速やかにかかりつけの動物病院に相談してください。その際は、いつ、何を、どのくらい食べたかを伝えられるようにしておきましょう。

ペットの安全を守るためには、そもそも植物をかじらせない環境づくりが最も大切です。ペットの手が届かない場所に置く、柑橘系の香りがするペット用しつけスプレーを利用する、あるいは猫ちゃんには専用のキャットグラスを用意してあげるなど、工夫してあげてくださいね。

結論として、パキラの葉はあくまで観賞用です。その生き生きとした美しい緑の葉が、私たちの生活空間に潤いと癒やしを与えてくれることこそが、最大の価値なのです。

虫食いの実を避けるためのポイント

観葉スタイル・イメージ

せっかく結実した貴重な実を、害虫に台無しにされては元も子もありません。パキラは比較的病害虫に強い植物ですが、室内で管理していると特定の害虫が発生しやすくなります。健全な実を収穫するためにも、害虫の予防と対策は重要です。

特に注意すべき3大害虫

- ハダニ:体長0.5mm程度と非常に小さく、葉の裏に寄生して栄養を吸います。被害が進むと葉に白いカスリ状の斑点が現れ、光合成を妨げます。高温乾燥を好むため、定期的に葉の裏にも霧吹きで水をかける「葉水」が最も効果的な予防策です。大量発生した場合は、観葉植物用の殺ダニ剤を使用します。

- カイガラムシ:白い綿のようなものや、硬い殻のような姿で、幹や葉に固着します。植物の汁を吸うだけでなく、排泄物が「すす病」の原因にもなります。成虫は薬剤が効きにくいため、幼虫が発生する5月~7月頃の薬剤散布が効果的です。数が少ないうちは、歯ブラシやティッシュでこすり落とすのが確実です。

- アブラムシ:主に新芽などの柔らかい部分に群生します。ウイルス病を媒介することもある厄介な害虫です。見つけ次第、粘着テープで取り除くか、牛乳を薄めたスプレーを吹きかけるといった民間療法もありますが、確実なのは専用の殺虫剤です。

これらの害虫を防ぐための最も基本的な対策は、風通しを良くすることです。空気がよどむ場所に植物を置いていると、病害虫の温床になりやすくなります。

定期的に窓を開けて空気を入れ替えたり、サーキュレーターで空気を循環させたりするだけでも、発生リスクを大幅に減らすことができます。もし虫食いの実を見つけた場合は、残念ですが内部まで被害が及んでいる可能性があるため、食用にはせず処分してください。

パキラは不吉の花ですか?という噂の真相

観葉スタイル・イメージ

時折、インターネット上などで「パキラは不吉」「縁起が悪い」といった根拠のない噂を目にすることがありますが、これは全くの誤解です。むしろ、パキラは世界中の文化で「幸運を呼ぶ木」として非常にポジティブな意味を持つ、大変縁起の良い植物として知られています。

では、なぜこのようなネガティブな噂が生まれてしまったのでしょうか。そして、なぜ世界では幸運の象徴とされるのでしょうか。その両面から真相を詳しく解説します。

パキラが不吉と言われる理由の考察

「不吉」という噂には科学的な根拠は一切ありませんが、以下のようなパキラの特性が、一部で誤解やネガティブなイメージに繋がった可能性が考えられます。

- 強すぎる生命力:パキラは非常に成長が早く、環境によっては驚くほどのスピードで大きくなります。その生命力の強さが、一部の人には「手に負えない」「不気味」といった印象を与えてしまったのかもしれません。

- 編み込み株の枯死:複数の幹を編み込んで仕立てられたパキラは人気ですが、成長して幹が太くなると互いを締め付け合い、一部の幹が枯れてしまうことがあります。この様子が、まるで仲間同士で争っているように見え、ネガティブな連想を呼んだ可能性があります。

- 日陰への耐性:パキラは日陰にも強い耐性を持っています。この性質が、「陰の気」や「日陰の植物」といった暗いイメージと結びつけられてしまったという見方もできます。

しかし、これらはすべてパキラの生態的な特徴を人間が主観的に解釈したに過ぎません。これから解説するように、パキラが本来持つ意味は、これらのイメージとは真逆の、非常にポジティブなものばかりです。

パキラが「幸運の木」と呼ばれる3つの理由

パキラが世界中で幸運のシンボルとされるのには、明確な理由があります。その花言葉、逸話に由来する別名、そして風水における強力な効果を見ていきましょう。

1. 花言葉に込められたポジティブなエネルギー

パキラに付けられた花言葉は「快活」そして「勝利」です。

「快活」という言葉は、日照不足や乾燥といった厳しい環境にも負けず、青々とした葉を茂らせるパキラのたくましさを完璧に表現しています。

一方、「勝利」という花言葉は、後述する「Money Tree」の逸話から、仕事や商売での成功を掴む、目標を達成するといった意味合いで付けられました。このため、開店祝いや開業祝い、栄転祝いなど、ビジネスシーンでの贈り物として絶大な人気を誇ります。

2.「お金持ちの木」となった感動的な逸話

パキラが持つ最も有名なストーリーは、その別名に隠されています。

- 英語圏での別名:『Money Tree(お金のなる木)』

- 中国語圏での別名:『発財樹(財を発する樹)』

これらの別名は、台湾に伝わる「貧しい男性が、生命力の強いパキラを育てて増やし、それを売ることで大金持ちになった」という物語に由来します。

この逸話は単なるおとぎ話ではなく、実際に台湾でパキラが園芸商品として大きな成功を収め、経済的な豊かさをもたらした歴史的背景と結びついています。このストーリーから、パキラは努力が実を結び、富と繁栄をもたらす象徴と見なされるようになりました。

3. 風水における強力な開運効果

風水において、パキラは最も人気のある観葉植物の一つです。その理由は、気の流れを整え、強力な「陽の気」を生み出す力にあるとされています。

パキラの尖った葉が下向きに生える様子は、「悪い気を鎮め、リラックス効果をもたらす」と解釈されます。

同時に、幹や枝が天に向かって力強く伸びていく姿は、「ポジティブなエネルギー(陽の気)を発し、住む人のやる気を引き出す」と考えられています。この「鎮静」と「活性化」の二つの効果を併せ持つことが、パキラが万能な開運植物とされる所以です。

置く場所によって期待できる具体的な効果を以下の表にまとめました。

| 置き場所 | 期待できる主な効果 | ポイント |

|---|---|---|

| 玄関 | 金運・仕事運アップ、良い気の呼び込み | 家の顔である玄関に置くことで、外部からの良いエネルギーを引き寄せます。 |

| リビング | 家庭円満、リラックス効果 | 家族が集まる場所に置くことで、調和のとれた穏やかな雰囲気を作り出します。 |

| 寝室 | 健康運アップ、癒やし効果 | 睡眠中に心身を浄化し、健康的なエネルギーを補充する助けになるとされています。 |

| 書斎・仕事部屋 | 仕事運・勉強運アップ、集中力向上 | 「陽の気」が創造性を刺激し、目標達成への活力を与えてくれます。 |

| トイレ | 健康運・金運アップ、悪い気の浄化 | 風水で悪い気が溜まりやすいとされるトイレに置くことで、気の流れを改善します。 |

風水効果を最大限に引き出すコツは、パキラを常に清潔で健康な状態に保つことです。枯れた葉はこまめに取り除き、愛情を込めてお世話をしてあげてくださいね。植物が元気であることが、良い運気を呼び込む基本です。

このように、「不吉」という噂は、パキラの持つ豊かな背景や文化的な意味合いを知れば、全く根拠のない誤解であることが分かります。実際には、多くの文化で幸運の象徴とされている素晴らしい植物ですので、これからも安心して愛情を込めて育ててください。

元気なパキラの実を食べるための育て方

観葉スタイル・イメージ

参考

- カイエンナッツの育て方の基本情報

- 成長段階に合わせたパキラの水やり

- 元気な実をつけるための肥料の与え方

- 根詰まりを防ぐための植え替え時期

- パキラの増やし方と剪定のコツ

- 総括:パキラの実を食べる際の注意点

カイエンナッツの育て方の基本情報

観葉スタイル・イメージ

パキラ(別名:カイエンナッツ)を元気に育て、あわよくば珍しい実の結実を目指すには、その生態を理解し、基本的な育て方をマスターすることが不可欠です。

パキラは観葉植物の中でもトップクラスの丈夫さを誇り、初心者にも非常におすすめですが、いくつかの重要なポイントを押さえることで、その美しさを長く保ち、より健康的に成長させることができます。

まずは、パキラという植物のプロフィールを詳しく見ていきましょう。(参考:NHK趣味の園芸「パキラの育て方」)

| 科・属名 | アオイ科・パキラ属 |

|---|---|

| 和名 | パキラ(別名:カイエンナッツ) |

| 英名 | Money tree, Guiana chestnut |

| 原産地 | 中南米の熱帯地域 |

| 生育に適した温度 | 20℃~30℃(耐寒性は比較的弱く、最低でも5℃以上を保つのが理想) |

| 置き場所 | レースカーテン越しの明るい室内が最適。耐陰性はあるが、日光不足は徒長の原因になる。 |

| 用土 | 水はけの良い土を好む。市販の観葉植物用の土で十分。 |

パキラは本来、川辺などの湿潤な土地に自生する植物ですが、幹の根元部分に水を蓄える能力があるため、乾燥にも比較的強いという特徴を持っています。このバランスの良さが、室内での育てやすさに繋がっています。

成長段階に合わせたパキラの水やり

観葉スタイル・イメージ

観葉植物の育成で最も多くの方が失敗するのが「水やり」です。特にパキラは乾燥に強いため、愛情のあまり水をやりすぎて根を腐らせてしまうケースが後を絶ちません。重要なのは、季節のサイクルに合わせて水やりの頻度と量にメリハリをつけることです。

春~秋(生育期:4月~10月頃)

気温が上がり、パキラが活発に成長するこの時期は、水をたくさん必要とします。基本的なルールは、「土の表面が完全に乾いたら、鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。

この「たっぷり」がポイントで、ちょろちょろと与えるだけでは土の内部まで水が行き渡りません。そして、受け皿に溜まった水は、根が呼吸できなくなる「根腐れ」の最大の原因ですので、必ず毎回捨ててください。

冬(休眠期:11月~3月頃)

気温が10℃を下回ってくると、パキラの成長は緩やかになり、休眠状態に入ります。水を吸い上げる力も弱まるため、生育期と同じペースで水を与えると、土が常に湿った状態になり、簡単に根腐れを起こします。

冬場は、「土の表面が乾いてから、さらに数日~1週間ほど待ってから与える」くらい、乾燥気味に管理するのが成功の秘訣です。土が乾いているか不安な場合は、割り箸などを土に挿してみて、中の湿り気を確認するのも良い方法です。

季節を問わず、霧吹きで葉に水をかける「葉水」は毎日でも行ってください。葉の乾燥を防ぎ、ハダニなどの害虫を予防する効果があります。また、葉の表面のホコリを洗い流してくれるので、光合成を助ける効果も期待できますよ。

元気な実をつけるための肥料の与え方

観葉スタイル・イメージ

パキラは非常に丈夫なため、基本的に肥料がなくても枯れることはありません。しかし、より生き生きとした美しい葉を維持したい場合や、大きく成長させたい、あるいは結実を目指すといった場合には、適切な肥料やりが大きな助けとなります。

肥料を与えるのは、パキラの成長期である春から秋(4月~10月頃)の期間に限定します。この時期に栄養を補給することで、新しい葉の展開を促し、株全体を元気にすることができます。

肥料の種類と選び方

- 緩効性化成肥料(置き肥):土の上に置いておくだけで、水やりのたびにゆっくりと栄養が溶け出す固形タイプの肥料です。効果が1~2ヶ月持続するため、手間がかからず初心者におすすめです。「プロミック」などの観葉植物用を選びましょう。

- 液体肥料(液肥):水で薄めて与える液体タイプの肥料で、即効性があります。株が弱っている時に活力を与えたい場合などに適しています。「ハイポネックス」などが有名で、10日~2週間に1回程度、水やりの代わりに与えます。

絶対に避けるべきNGな肥料やり

成長が止まる冬の休眠期に肥料を与えるのは絶対にやめてください。植物が栄養を吸収できないため、土の中に余分な養分が溜まり、根が傷む「肥料焼け」を起こしてしまいます。また、植え替え直後や株が弱っている時も、肥料は負担になるため与えないようにしましょう。

根詰まりを防ぐための植え替え時期

観葉スタイル・イメージ

パキラは見た目以上に根の成長が早い植物です。購入してから1~2年以上同じ鉢で育てていると、鉢の中が根でパンパンになる「根詰まり」という状態になります。根詰まりを起こすと、土の中に水や空気が通るスペースがなくなり、以下のような不調のサインが現れます。

- 鉢底の穴から根がはみ出している

- 土への水の浸透が非常に悪くなった

- 下葉が黄色くなって落ちやすくなった

- 成長期なのに新しい芽が出ない

これらのサインが見られたら、植え替えの時期です。最適な時期は、植物へのダメージが最も少ない生育初期の5月~7月頃です。遅くとも9月中には終えるようにしましょう。

植え替えの手順

- 準備:これまで使っていた鉢より一回り(直径で3cm程度)大きい鉢、新しい観葉植物用の土、鉢底石、鉢底ネットを用意します。

- 株の取り出し:鉢の縁を軽く叩きながら、幹の根元を持ってゆっくりと株を引き抜きます。

- 根の整理:固まった古い土を、根を傷つけないように手で優しく1/3ほどほぐし落とします。黒く変色して腐っている根や、長すぎる根があれば、清潔なハサミで切り詰めます。

- 植え付け:新しい鉢に鉢底ネットと鉢底石を敷き、土を少し入れたら、パキラを中央に置いて高さを調整します。隙間に新しい土を入れ、割り箸などで突きながら根の間まで土を充填します。

- 水やりと養生:最後に、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。植え替え直後は根がダメージを受けているため、1~2週間は直射日光の当たらない明るい日陰で管理してください。

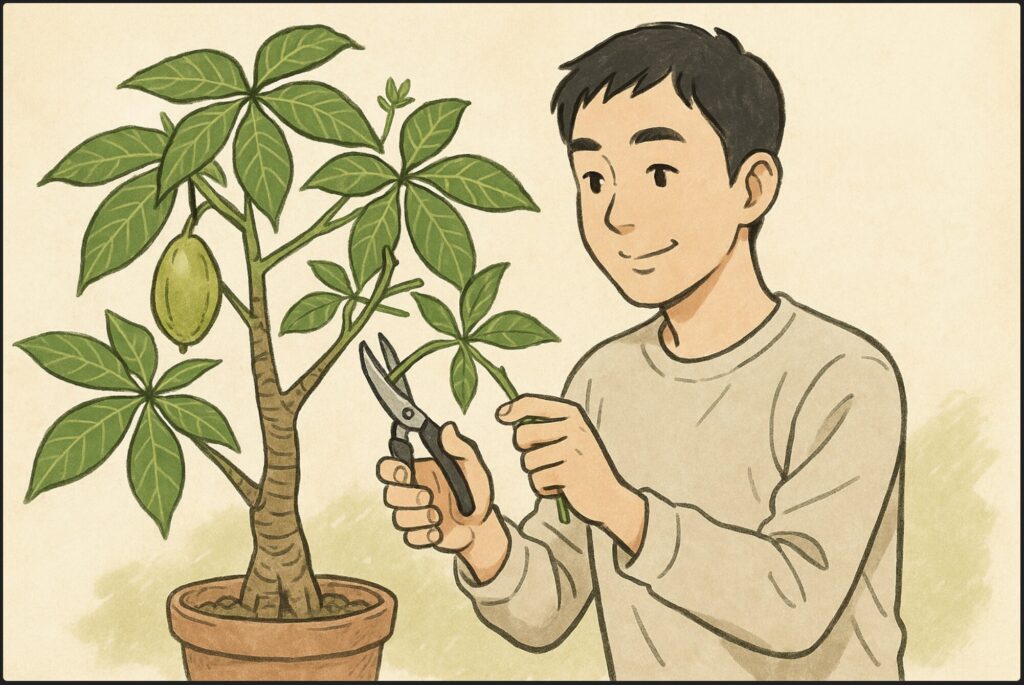

パキラの増やし方と剪定のコツ

観葉スタイル・イメージ

パキラの大きな魅力の一つは、その旺盛な生命力ゆえに、家庭で比較的簡単に増やすことができる点です。最もポピュラーな方法は「挿し木」で、樹形を整えるためにカットした枝を有効活用できます。剪定自体も、パキラを健康に保つために重要な作業です。

挿し木でパキラを増やす方法

挿し木に最適な時期は、気温と湿度が高く発根しやすい5月~9月です。

- 挿し穂の準備:その年に伸びた元気な枝を、10~15cmほどの長さでカットします。切り口は水を吸い上げやすいよう、斜めにスパッと切ります。先端の葉を2~3枚だけ残し、他の葉は蒸散を防ぐために取り除きます。

- 水揚げ:切り口をコップなどに入れた水に1~2時間浸け、十分に水を吸わせます。この時、発根促進剤を水に混ぜておくと成功率が上がります。

- 土に挿す:湿らせた挿し木用の土や、肥料分のない赤玉土などに、枝の1/3~1/2が埋まるように挿します。

- 管理:土が乾かないように注意しながら、明るい日陰で管理します。ビニール袋をかぶせて湿度を保つ「密閉挿し」も効果的です。約1ヶ月ほどで発根し、新しい芽が動き始めたら成功です。

水耕栽培(水挿し)も可能

準備した枝を、そのまま水を入れた容器に挿しておくだけでも発根します。

これを「水耕栽培」や「水挿し」と呼びます。根が出てくる様子を直接観察できるので、初心者の方やお子様と一緒に楽しむのにもおすすめです。ただし、水が腐らないよう、こまめに交換することが大切です。

健康を保つための剪定のコツ

パキラは成長が早く、放置すると枝が間延びしたり、葉が密集しすぎたりして樹形が乱れます。剪定は、見た目を美しく保つだけでなく、風通しを良くして病害虫を防ぐためにも不可欠です。剪定の適期も、成長期である春~秋です。

切る場所に特別な決まりはなく、基本的にはどこで切っても大丈夫です。茶色く木質化した部分の少し上で切ると、そこから複数の新しい芽が吹きやすく、バランスの良い樹形を作りやすいです。

思い切って短く切り戻しても、パキラは元気に芽吹いてくれるので、理想の形をイメージしながら挑戦してみてください。

総括:パキラの実を食べる際の注意点

チェックリスト

- パキラの実は生食厳禁であり、必ず加熱調理が必要

- 生の種子にはアルカロイドなどの微量な毒性成分を含む可能性がある

- 安全に食べるには中心部まで十分に炒るかローストする

- 調理後の味は栗や空豆に似た、あっさりしたナッツのような風味

- パキラの葉は苦味やアクが強く食用には適さない

- 室内で育てているパキラの結実は非常に珍しい現象

- 実がなるのは種から育てた「実生株」だけで「挿し木株」は結実しない

- 結実には5年以上の長期にわたる良好な環境での育成が必要

- 「パキラは不吉」という噂は迷信で、実際は金運を呼ぶ縁起の良い木

- 風水では「快活」「勝利」の花言葉を持ち幸運のシンボルとされる

- 育成の基本はレースカーテン越しの明るく風通しの良い場所

- 水やりは季節でメリハリをつけ、春~秋はたっぷり、冬は乾燥気味に

- 肥料は成長期の春~秋に限定し、冬は与えない

- 1~2年に一度は根詰まりを防ぐために一回り大きな鉢へ植え替えを行う

- 剪定で出た枝は「挿し木」で簡単に増やすことができる