観葉スタイル・イメージ

おしゃれなインテリアグリーンとして、柔らかな葉姿と個性的な佇まいで人気のエバーフレッシュ。

しかし、愛情を込めて育てているうちに、なんだか意図しない方向へひょろひょろと伸びてしまい、「どうすれば理想のかっこいい形になるのだろう?」と悩んでいませんか。

この記事では、そんなお悩みを解決するため、エバーフレッシュを曲げる方法について、多くの方が抱く「エバーフレッシュの幹の曲げ方は?」や「エバーフレッシュの紐の曲げ方は?」といった具体的な疑問に、基本から丁寧にお答えします。

針金を使った本格的なテクニックから、そもそも幹を太くするための日々の置き場所の選び方、美しい樹形に欠かせない剪定で上手に枝分かれさせるコツまで、プロの視点で幅広く、そして深く解説します。

さらに、見落としがちな植え替えの際に知っておきたい「エバーフレッシュの根をほぐすには?」という重要なポイントや、曲げた形が完全に定着するまでの期間についても詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

ポイント

- ひょろひょろな幹を丈夫に育てるための環境づくり

- 針金や紐を使った具体的な曲げ方の詳細な手順

- 理想の樹形を作るための戦略的な剪定のコツ

- 曲げた形が定着するまでの期間と管理の注意点

エバーフレッシュを曲げる前に知るべき基本知識

観葉スタイル・イメージ

参考

- なぜ?ひょろひょろになる原因と対策

- 丈夫な土台作り!幹を太くする方法

- 成長を左右するエバーフレッシュの置き場所

- 基本の剪定で樹形のバランスを整える

- 剪定で上手に枝分かれさせるテクニック

- 植え替え時にエバーフレッシュの根をほぐすには?

なぜ?ひょろひょろになる原因と対策

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュがひょろひょろと力なく、間延びした姿で伸びてしまう現象は「徒長(とちょう)」と呼ばれ、いくつかの明確な原因が存在します。これを理解することが、がっしりとした株を育てる第一歩です。

最大の原因は「光量不足」

最も一般的で影響が大きい原因は、圧倒的な日光不足です。

植物は光合成によって成長エネルギーを作り出しますが、その光が足りないと、葉を大きく広げて光合成の効率を上げるよりも、とにかく光が当たる場所まで少しでも早く到達しようとします。

この生存戦略の結果、節と節の間が長く、細い茎を優先的に伸ばすため、ひょろひょろとした頼りない姿になってしまうのです。

「水のやりすぎ」による根の機能低下

次に考えられるのが、水の与えすぎです。愛情のつもりが逆効果になるこのケースでは、土が常に湿った状態になることで根が呼吸できなくなり、酸素不足に陥ります。

すると、健康な根は水分や養分を効率よく吸収できなくなり、ひどい場合には根が腐る「根腐れ」を引き起こします。根が弱れば、当然地上部も健全には育たず、植物全体が弱々しくなり幹も細くなってしまいます。

「風通しの悪さ」も徒長を助長

見落とされがちですが、風通しの悪さも徒長の原因となります。

空気がよどんでいる場所では、葉の表面からの水分の蒸散が滞ります。蒸散は根からの吸水の原動力でもあるため、このサイクルがうまくいかないと、成長のバランスが崩れ、病害虫の発生リスクも高まります。

徒長への具体的な対策

これらの原因への対策は、まず置き場所を根本的に見直すことです。窓辺のできるだけ明るい場所へ移動させましょう。

そして、水やりは「土の表面がしっかりと乾いたのを確認してから、鉢底から流れ出るまでたっぷりと与える」というメリハリをつけることが極めて重要です。

これにより、根が健全に呼吸し、力強く成長するようになります。

丈夫な土台作り!幹を太くする方法

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュをかっこよく曲げるためには、まずその土台となる幹がしっかりしていることが大前提です。

ひょろひょろの幹では、曲げても美しい曲線は描けず、植物自体にも大きな負担がかかります。幹を太く、力強く育てるには、以下の3つのポイントを意識した管理が効果的です。

十分な日光で光合成を最大化する

前述の通り、日光は植物の生命線です。幹を太くするためには、十分な光を浴びて光合成を最大限に活発化させ、豊富なエネルギーを作り出す必要があります。

エネルギーが豊富にあれば、葉や枝だけでなく、植物全体を支える幹も自然と太く丈夫になります。室内であれば、窓辺から1m以内の最も明るい場所が理想です。

定期的に鉢を回転させ、幹全体に光が当たるようにすると、より均一に太く成長します。

戦略的な剪定でエネルギーを集中させる

伸びすぎた枝葉をそのままにしておくと、作り出された貴重なエネルギーが分散し、幹の成長にまで回りにくくなります。

定期的に剪定を行い、枝葉の量をコントロールすることで、余分な部分へのエネルギー供給を断ち、その分を幹の肥大成長に集中させることができます。

これは、理想の樹形を作るだけでなく、幹を太くするための重要な戦略的作業なのです。

適度な物理的刺激を与える

屋外の植物が絶えず風に揺られることで幹がたくましくなるように、室内で育てるエバーフレッシュにも適度な物理的刺激が有効です。

植物には、揺れや接触といった刺激に反応して、自身を丈夫にする性質「接触形態形成(Thigmomorphogenesis)」があります。

例えば、優しく株全体を揺らしてあげることで、植物は自重や外的ストレスに耐えようとして、幹を構成する細胞壁を厚くし、結果として幹が太くなります。

ただし、あくまで優しく、自然のそよ風を模倣する程度に留めましょう。

少し意外に聞こえるかもしれませんが、ある程度メリハリのある環境の方が植物はたくましく育ちます。

日光をしっかり当て、水やりは乾湿の差をつけ、時には優しく揺らしてあげる。「可愛い子には旅をさせよ」ではありませんが、少しだけ野生に近い環境を意識することが、がっしりとした幹を作る秘訣かもしれません。

成長を左右するエバーフレッシュの置き場所

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの健康状態、成長速度、そして最終的な樹形は、日々の置き場所によって大きく左右されます。最適な環境を提供することが、美しいエバーフレッシュを育てる上での基盤となります。

最も理想的なのは、レースのカーテン越しに、柔らかくも十分な光が長時間差し込む窓辺です。

エバーフレッシュは本来、前述の通り、日光を好む植物ですが、日本の夏の強烈な直射日光は、葉の細胞を傷つけ、茶色く変色させてしまう「葉焼け」の原因となることがあります。

レースのカーテンは、その強すぎる光を和らげる優秀なフィルターの役割を果たしてくれます。

一方で、全く光の入らない暗い場所に置くのは避けるべきです。前述の通り、ひょろひょろに徒長するだけでなく、光合成ができずに栄養不足に陥り、葉が黄色くなって次々と落ちてしまう原因にもなります。

最適な置き場所のチェックリスト

- 光:レースカーテン越しに明るい光が入る場所か?

- 直射日光:西日などの強い直射日光が長時間当たらないか?

- 風:エアコンや暖房の風が直接当たらないか?

- 通気性:空気がこもらず、適度な風通しが確保できるか?

また、エバーフレッシュは見た目以上に乾燥が苦手です。特に、エアコンの風が直接当たる場所に置くと、葉からの蒸散が激しくなり、植物が持つ水分が急速に失われます。

その結果、葉が乾燥してパリパリになり、健康な葉でさえ落葉してしまいます。

これを防ぐため、こまめに葉水(霧吹きで葉全体に水をかけること)をしてあげると、湿度を保つだけでなく、ハダニなどの害虫予防にもなり一石二鳥です。

基本の剪定で樹形のバランスを整える

観葉スタイル・イメージ

剪定は、エバーフレッシュをただ小さくするためではなく、将来の美しい樹形をデザインし、健康を維持するために不可欠な、創造的な作業です。

無計画に切るのではなく、完成形をイメージしながら行うことで、バランスの取れた美しいシルエットを作り出すことができます。

剪定のベストタイミングを知る

剪定に最も適した時期は、植物の生命力が最も高まる成長期の春から初夏(具体的には5月~7月頃)です。

この時期は気温も安定し、剪定で受けたダメージからの回復も早く、切った箇所からすぐに新しい芽が次々と芽吹いてきます。そのため、樹形の修正が非常にしやすくなります。

逆に、成長が緩やかになる秋以降や、完全に休眠期に入る冬の剪定は、株を著しく弱らせる可能性があるため、枯れ枝を取り除く程度の軽いものに留め、大きな枝を切るような強剪定は避けるのが賢明です。

どこを切るべきか?不要な「忌み枝」の見分け方

まずは、全体のバランスを崩している不要な枝、「忌み枝(いみえだ)」を見極めることから始めます。具体的には、以下のような枝が剪定の主な対象です。

| 忌み枝の種類 | 特徴と剪定する理由 |

|---|---|

| 徒長枝 | 節と節の間が長く、ひょろひょろと伸びた枝。樹形を乱す元凶であり、短く切り戻すことで力強い新芽を促します。 |

| 内向枝 | 幹の中心に向かって内側に伸びる枝。株内部の日当たりや風通しを著しく悪化させ、病害虫の温床になります。 |

| 交差枝 | 他の枝と十字に交差している枝。見た目が乱れるだけでなく、枝同士が擦れて傷つき、そこから病気が侵入する原因になります。 |

| 下垂枝 | 下向きに垂れ下がるように伸びる枝。全体のシルエットを崩し、弱々しい印象を与えます。 |

| 平行枝 | すぐ近くで同じ方向に平行して伸びている枝。どちらか一方を残して間引くことで、すっきりとした印象になります。 |

これらの枝を、枝の付け根から、もしくは少し節を残してカットしていきます。

いきなりたくさん切るのが不安な場合は、鉢を少し離れた場所から眺め、全体のバランスを確認しながら少しずつ進めると、大きな失敗を防ぐことができます。

剪定で上手に枝分かれさせるテクニック

観葉スタイル・イメージ

「もっと葉の密度を高くして、ふんわりとボリュームのある樹形にしたい」という場合、剪定によって意図的に枝分かれを促すテクニックが非常に有効です。

このテクニックの鍵となるのが、植物が持つ「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質を理解することです。

「頂芽優勢」とは、枝の先端にある芽(頂芽)が成長ホルモンを放出し、その下にある脇の芽(側芽)の成長を抑制する性質のことです。

この頂芽を剪定でカットしてあげることで、成長抑制が解除され、眠っていた側芽が一斉に成長を始め、そこから新しい枝が複数伸びてくるのです。

つまり、枝分かれさせたい場所の少し上で枝の先端をカットする(ピンチする)のが、枝数を増やすための基本戦略です。

具体的には、葉が出ている付け根部分の少し上(約5mm~1cm)に、「節(ふし)」と呼ばれる少し膨らんだ部分があります。この節のすぐ上でカットすることで、残した節から新しい芽が出やすくなります。

さらに、節には新芽が出る方向が決まっていることが多いので、将来枝が伸びてほしい方向にある節の上で切る、という意識を持つと、より高度な樹形デザインが可能になります。

新芽のサインを見逃さないで

エバーフレッシュの新芽は、古い枝の分岐点や幹の途中などに、茶色や黒っぽいシミのように現れることがあります。「枯れたのかな?」や「病気かな?」と心配になるかもしれませんが、これは元気な新芽のサインです。

剪定の際に、この貴重な芽を誤って切り落としてしまわないように、よく観察してからハサミを入れるようにしましょう。

植え替え時にエバーフレッシュの根をほぐすには?

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュは見た目以上に成長が旺盛な植物です。そのため、同じ鉢で1~2年も育てていると、鉢の中が根でいっぱいになり、「根詰まり」を起こしてしまいます。

根詰まりを起こすと、新しい根を伸ばすスペースがなくなり、水や養分の吸収効率が著しく低下します。水の浸透が悪くなったり、鉢底から根がはみ出したりしたら、それは植え替えのサインです。

植え替えの際、鉢から株を抜くと、古い土と根が一体化してカチカチに固まっていることがよくあります。このまま新しい鉢に植えても、新しい土に根が伸びていくことができません。

そこで、古い土を落とし、優しく根をほぐしてあげる作業が、植え替え後のスムーズな成長を促すために非常に重要になります。

根かき棒や清潔な割り箸などを使い、根鉢の肩や側面から、根を傷つけないように注意しながら優しく土を掻き落としていきます。全体の3分の1程度の土を落とすのが目安です。

このとき、黒ずんでブヨブヨした傷んだ根や、長すぎる根があれば、清潔なハサミでカットしましょう。

ただし、健康な白い根までブチブチと切ってしまうと、株が大きなダメージを受けるため、あまり神経質になりすぎず、固まった部分を丁寧にほぐすことを心がけてください。

大切な共生パートナー「根粒菌」

エバーフレッシュはマメ科の植物であり、その根には「根粒菌」という微生物が共生しています。

根についている小さなコブのようなものがそれで、科学技術振興機構(JST)の解説によると、この根粒菌は空気中の窒素を植物が利用できる形(アンモニア)に変換する「窒素固定」という非常に重要な働きを担っています。

言わば、自前で肥料を作り出すパートナーです。土を落とす際に、このコブを無理やりすべて取り除いてしまわないよう、大切に扱いましょう。

実践編!エバーフレッシュを曲げるための手順

観葉スタイル・イメージ

参考

- エバーフレッシュの幹の曲げ方は?

- 針金を使った基本的な曲げ方の手順

- エバーフレッシュの紐の曲げ方は簡単?

- 目指したいかっこいい形のデザイン例

- 曲げた形が定着するまでの期間は?

- コツを掴んでエバーフレッシュを曲げる

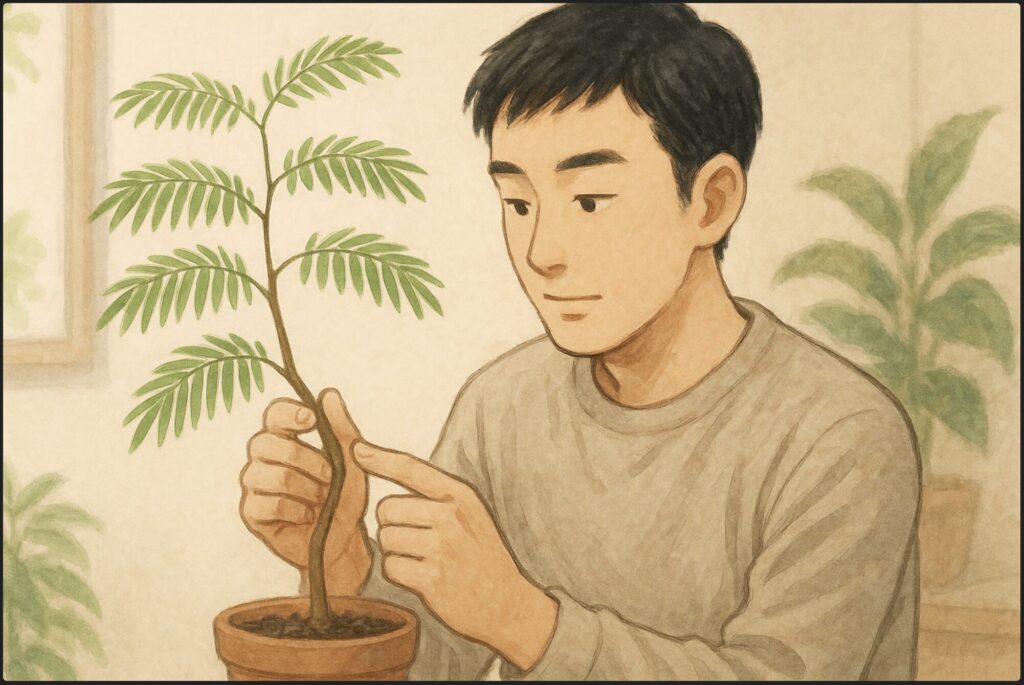

エバーフレッシュの幹の曲げ方は?

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの幹や枝を、針金や紐を使って人工的に曲げ、個性豊かな樹形に仕立てることを「曲げ仕立て」と呼びます。

まっすぐに伸びた自然な姿も美しいですが、曲げを加えることで、植物に躍動感や風格が生まれ、単なるグリーンではなく、空間の主役となるアートピースのような存在感を放つようになります。

曲げ仕立てを成功させる上で最も重要なポイントは、曲げる対象となる幹や枝の「若さ」です。植物の幹は成長とともに細胞壁にリグニンという硬い物質が沈着し、木質化して固くなっていきます。

エバーフレッシュの場合、生育してからおおむね1~2年程度の若い幹は、まだ細胞が柔軟でしなやかなため、無理なく曲げることができます。

しかし、それ以上時間が経って完全に木質化し、固くなった幹を無理に曲げようとすると、内部の繊維が耐えきれず、「ポキッ」と音を立てて無残に折れてしまう危険性が非常に高くなります。

作業を始める前には、まず「どんな形にしたいか」をできるだけ具体的にイメージすることが成功への近道です。

人気のS字カーブ、ナチュラルな緩やかなアーチ、個性的な螺旋など、完成形を思い描いてから、どの部分をどの方向に、どのくらいの角度で曲げるかを計画しましょう。

行き当たりばったりで作業を始めると、不自然な形になったり、最悪の場合、株を傷つけたりする原因になります。

古い幹への挑戦は絶対に避ける

幹を指で軽く押してみて、しなりがほとんど感じられず、明らかに固い場合は、その部分を曲げるのは諦める勇気も必要です。

その場合は、剪定によって樹形を整えるというアプローチに切り替えましょう。植物を相手にする作業では、「無理は禁物」が鉄則です。

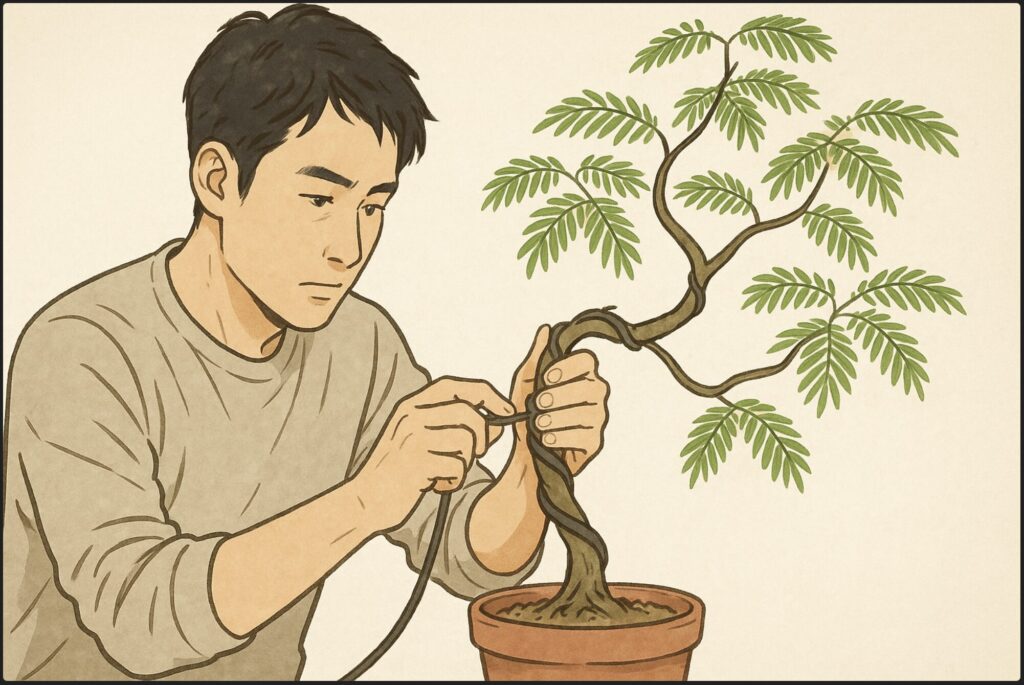

針金を使った基本的な曲げ方の手順

観葉スタイル・イメージ

針金(園芸用のアルミ線や銅線)を使った方法は、盆栽などでも用いられる伝統的かつ本格的なテクニックです。

比較的細かいカーブをつけたり、複雑な形をデザインしたりするのに適しています。手順をしっかり守れば、初心者でも挑戦できます。

準備する道具

- 園芸用アルミ線:幹の太さに合わせて数種類(1.0mm~3.0mm程度)あると便利。銅線より柔らかく扱いやすいアルミ線がおすすめです。

- ニッパー:針金をカットするために必須です。

- ラジオペンチ:針金の端を処理したり、細かい調整をしたりするのに使います。

- 保護テープ(ビニールテープなど):幹に針金が食い込むのを防ぐために、あらかじめ幹に巻いておくと安心です。

Step1:針金の選定とカット

まず、曲げたい幹の太さに合った針金を選びます。目安は、幹の太さの3分の1から2分の1程度の太さのアルミ線です。

これより細いと固定する力が弱く、太すぎると巻くのが大変で幹を傷つける可能性があります。長さは、巻き付ける幹の長さの約1.5倍を目安にニッパーでカットしておきましょう。

Step2:針金を巻き付ける

幹の根元部分に針金の端を数回巻きつけて固定するか、土に数センチ差し込んで固定します。そこを起点として、幹に対して常に45度くらいの角度を保ちながら、らせん状に均等な間隔で巻き付けていきます。

この角度が、幹をしっかりと保持しつつ、成長を妨げないための重要なポイントです。きつく巻きすぎると幹に食い込んで傷跡が残ってしまうため、幹と針金の間に名刺が1枚入る程度の余裕を持たせるのが理想です。

Step3:ゆっくりと曲げる

両手で針金を巻いた幹をしっかりと支え、親指を曲げたい部分の内側に当てて支点にしながら、息を吐くようにゆっくりと、じわじわと力を加えて曲げていきます。焦りは禁物です。

「ミシッ」というような嫌な感触がしたら、すぐに力を抜いてください。一度に理想の角度まで曲げようとせず、「これ以上は危ないな」と感じる一歩手前で止め、数日おきに少しずつ曲げ足していくのが安全で確実な方法です。

事前のストレッチで柔軟性を高める

人間が運動前にストレッチをするのと同じように、曲げ作業に入る前に、曲げたい方向だけでなく、その反対方向や前後に軽く幹をならすように優しくしならせてあげると、内部の繊維がほぐれて柔軟性が増し、折れるリスクを低減させることができます。

エバーフレッシュの紐の曲げ方は簡単?

観葉スタイル・イメージ

針金を使うのが難しそう、あるいは道具を揃えるのが大変、と感じる方には、支柱と紐を使った方法がおすすめです。

この方法は、より大きなカーブを緩やかに作るのに向いており、針金よりも幹への負担が少なく、初心者でも安心して取り組むことができます。

針金と紐の比較

| 針金を使った方法 | 紐と支柱を使った方法 | |

|---|---|---|

| メリット | 細かいカーブや複雑な形が作れる。固定力が高い。 | 初心者でも簡単。幹への負担が少ない。大きなカーブ作りに向いている。 |

| デメリット | 幹に食い込みやすい。適切な太さの選定が必要。 | 細かい形の調整は難しい。見た目が少し不格好になることがある。 |

Step1:準備と支柱の設置

鉢の中に、曲げたい方向や角度を考慮して支柱を1~2本、しっかりと差し込みます。固定するための紐は、幹を傷つけにくい麻紐や、柔らかいビニール紐などが適しています。

Step2:幹の誘導と固定

まず、曲げの起点としたい部分の幹に紐をかけ、近くの支柱に緩く結んで固定します。

このとき、幹に直接結ぶのではなく、8の字を描くようにして紐をかけると、幹への食い込みを防ぐことができます。次に、曲げたい方向にある別の支柱、あるいは鉢の縁などに向かって幹をゆっくりと引き寄せ、紐で結んで固定します。

Step3:時間をかけた調整

この方法で最も重要なのは、焦らないことです。一度に強く引っ張ると、紐をかけた部分に応力が集中し、幹を傷つける原因になります。

最初は緩めに固定しておき、数日から1週間ごとに紐を少しずつ締め直す、あるいは結ぶ位置を変えるなどして、徐々に理想のカーブに近づけていきます。時間をかけてじっくりと行うことが、美しく仕上げる最大のコツです。

目指したいかっこいい形のデザイン例

観葉スタイル・イメージ

曲げ仕立てには、いくつかの代表的なデザインパターンがあります。自分の部屋のインテリアや、目指す雰囲気に合わせて、どんな形にするか迷った時の参考にしてください。

S字カーブ:普遍的なスタイリッシュさ

観葉植物の曲げ仕立てにおいて最もポピュラーで、どんな空間にもマッチするスタイリッシュな樹形です。

幹が滑らかなSの字を描くように、左右交互にカーブをつけます。モダンなインテリアにも、ナチュラルなテイストの部屋にも調和し、空間に洗練されたリズム感を与えてくれます。

螺旋(らせん)状:ユニークな存在感

太めの支柱に幹を巻き付けるようにして固定し、ユニークで立体的な樹形を作ります。

他の観葉植物ではあまり見られない個性的なフォルムは、見る角度によって表情を変え、アートオブジェのような強い存在感を放ちます。ミニマルな空間のアクセントとして最適です。

大きく傾ける・垂らす:自然でリラックスした雰囲気

幹全体を意図的に斜めに大きく傾けたり、先端をアーチ状に垂れ下がるように曲げたりすることで、風に吹かれているかのような自然な動きと、リラックスした雰囲気を演出できます。

高さのある棚の上から枝垂れるように飾ると、空間に優雅な流れが生まれます。

曲げた形が定着するまでの期間は?

観葉スタイル・イメージ

針金や紐を使って丹精込めて曲げたエバーフレッシュの形が、一体どのくらいの期間で「記憶」され、定着するのか。これは、曲げ仕立てに挑戦する誰もが抱く大きな疑問であり、成功を左右する重要な知識です。

植物が人の手によって加えられた形を維持するようになるまでには、細胞レベルでの変化が必要であり、それ相応の時間がかかります。

その期間は、植物の種類や幹の太さ、そして何より季節や成長の勢いによって大きく変動しますが、エバーフレッシュの場合、一般的に以下の2つのフェーズを経て定着していきます。

植物が形を記憶するメカニズムとは?

そもそも、なぜ植物は曲げた形で固まるのでしょうか。若い幹が柔軟なのは、細胞壁の主成分である「セルロース」がしなやかだからです。

しかし、植物が成長して幹が太くなるにつれて、「リグニン」という硬い物質が細胞壁に沈着し、組織を固めていきます。これが「木質化」と呼ばれる現象です。

曲げ仕立ては、この木質化が完了する前に幹を理想の形で固定し、曲がった状態のまま細胞を成長・硬化させることで、その形を半永久的に記憶させる技術なのです。

定着期間の2つのフェーズ

| 状態のフェーズ | 期間の目安 | 詳細な解説 |

|---|---|---|

| 第1段階:仮固定 | 約1ヶ月~3ヶ月 | 紐や針金を外しても、一時的に形を保っている状態です。ただし、これはまだ細胞の弾性が残っているためで、形状を完全に記憶したわけではありません。まだ元に戻ろうとする力が強く働いており、この段階で補助を外してしまうと、数日から数週間かけてゆっくりと元の形に近づいてしまいます。 |

| 第2段階:完全な定着 | 約半年~1年 | 植物の細胞が曲げられた状態のまま成長・分裂し、木質化が完了することで、形が完全に固定された状態を指します。ここまでくれば、補助を外しても形が崩れることはなく、曲げ仕立ては成功です。 |

期間に影響を与える要因

「半年から1年」というのはあくまで目安であり、実際の期間は以下の要因によって変動します。

- 季節:植物の成長が最も活発になる春から夏(5月~9月頃)は、細胞分裂が盛んなため形の定着も早まる傾向にあります。しかし、同時に幹の肥大も早いため、後述する針金の食い込みには最大限の注意が必要です。逆に、成長が緩やかになる秋冬は定着に時間はかかりますが、幹の肥大は緩やかなため、管理はしやすくなります。

- 幹の太さと健康状態:当然ながら、細く若い幹ほど定着は早く、太い幹ほど時間がかかります。また、日当たりが良い場所で元気に育っている株は新陳代謝が活発なため、定着も早い傾向にあります。

補助を外すタイミングの具体的な見極め方

期間だけでなく、実際に植物の状態を見て判断することが重要です。以下の3つのステップで確認してみましょう。

- 期間の確認:まずは最低でも半年が経過しているかを確認します。

- 反発力テスト:針金や紐の一部分をそっと緩めてみます。その際、幹が元の位置に強く戻ろうとする「反発力」がほとんど感じられなければ、定着が進んでいる証拠です。

- 硬さの確認:曲げた部分の幹を手で触れてみます。若い頃のしなやかさがなくなり、しっかりと硬化している感触があれば、外しても良いサインです。

【最重要】幹の肥大とメンテナンスを絶対に怠らない

結論として、安全策をとるならば1年程度は固定したまま管理するのが確実です。

ここで、曲げ仕立てにおける最大の失敗原因とも言える注意点があります。それは、植物の成長に伴う幹の肥大です。特に成長期のエバーフレッシュは、私たちが思う以上に早く太くなります。

針金をかけたまま放置すると、成長した幹に針金が食い込み、まるで木の皮に鎖がめり込んだような、痛々しい傷跡が永久に残ってしまいます。

これは見た目の問題だけでなく、そこから水分や養分の通り道(道管・師管)が圧迫され、最悪の場合、その上部が枯死してしまう原因にもなりかねません。

成長期には最低でも1~2ヶ月に一度は必ず針金の食い込み具合をチェックし、必要であれば一度すべて外して巻き直すというメンテナンスを絶対に忘れないようにしましょう。(参照:盆栽エンパイア「針金かけ」)

もし早く外しすぎて形が戻ってしまったら?

焦って補助を早く外しすぎて、少し形が戻ってしまった場合でも、全く心配する必要はありません。

植物が枯れたり、大きなダメージを受けたりするわけではないので、慌てずに再度、これまでと同じ手順で針金や紐をかけ直し、改めて定着期間を設ければ大丈夫です。

失敗は成功のもとと考え、じっくりとエバーフレッシュと向き合っていきましょう。

コツを掴んでエバーフレッシュを曲げる

この記事で解説してきた、エバーフレッシュを理想の形に曲げ、育てるための重要なポイントを最後にまとめます。これらのコツを掴んで、ぜひあなただけのオリジナルな一鉢を仕立ててみてください。

チェックリスト

- エバーフレッシュがひょろひょろになる主な原因は日光不足

- 幹を太くするには十分な光と適切な剪定が不可欠

- 置き場所はレースカーテン越しの明るい窓辺が最適

- エアコンの風が直接当たる場所は葉の乾燥を招くため避ける

- 剪定は回復力の高い成長期(春から夏)に行うのが基本

- 内向きの枝や混み合った枝など「忌み枝」を優先的にカットする

- 枝分かれさせたい時は成長が抑制されている側芽の上で切る

- 1~2年に一度の植え替えで根詰まりを防ぎ健康を維持する

- 曲げ仕立ては細胞が柔軟な生育1~2年の若い幹が対象

- 無理に曲げると折れるため固くなった古い幹は絶対に避ける

- 針金は幹の太さの3分の1程度を目安に柔らかいアルミ線を選ぶ

- 紐と支柱を使う方法は初心者でも安全で大きなカーブを作りやすい

- 形が仮固定されるまで約1ヶ月、完全に定着するには半年~1年かかる

- 成長期には幹が太るため針金や紐はこまめに巻き直し調整する

- 作業を始める前に理想の樹形をしっかりイメージしておくことが成功の鍵