観葉スタイル・イメージ

おしゃれなインテリアグリーンとして不動の人気を誇るパキラ。その魅力は生命力溢れる緑の葉だけでなく、個性的な樹形にもあります。この記事では、自分好みの姿に仕立てる「パキラの曲げ方」に挑戦したいあなたのために、基本から応用までを徹底的に解説します。

そもそも、パキラがひょろひょろになるのはなぜだろう、という素朴な疑問から、美しい樹形づくりに関心を持った方も多いかもしれません。

ここでは、適切な置き場所の選び方や、見逃しがちなパキラの水不足のサイン、作業に最適な成長期といった基礎知識はもちろん、害虫対策や効果的な剪定のコツまで、専門的な視点から深く掘り下げていきます。

実生の若い株を使った基本的な方法から、クリップを用いた手軽なテクニック、さらにはデザイン性の高い編み込み方、そして一歩進んだ疑問である「パキラの幹を切る方法は?」にも具体的にお答えします。

この記事を最後まで読めば、あなたもきっと自分だけのオリジナルパキラを、自信を持って育てる楽しさを発見できるはずです。

ポイント

- パキラを曲げるのに最適な時期と環境がわかる

- 初心者でも安全にできる曲げ方の手順を学べる

- S字や編み込みなど多様な仕立て方を理解できる

- 曲げた後の剪定や管理方法で失敗を防げる

コンテンツ

失敗しないパキラの曲げ方の基本知識

観葉スタイル・イメージ

参考

- パキラがひょろひょろになるのはなぜ?

- 作業に適したパキラの成長期とは

- 曲げやすい実生パキラの見分け方

- 健康な成長を促すパキラの置き場所

- パキラの水不足のサインと見極め方

パキラがひょろひょろになるのはなぜ?

観葉スタイル・イメージ

大切に育てているパキラが、意図せず細長く弱々しい印象に育ってしまうのは、多くの栽培者が経験する悩みの一つです。この現象のほとんどは、「日照不足」が根本的な原因です。

植物は生命維持活動である光合成を行うために、光を求めて伸びる本能的な性質を持っています。これを専門的には「徒長(とちょう)」と呼び、特に日照条件が限られる室内で育てている場合に顕著に現れます。

例えば、窓から遠い部屋の奥や、一日を通して日当たりの悪い北向きの部屋などに置いていると、パキラは少しでも多くの光を浴びようとして、必死に茎や枝を光源の方向へ間延びさせてしまいます。

その結果、本来であれば詰まっているはずの節と節の間隔が長くなり、全体的にひょろひょろとした不格好で不安定な姿になってしまうのです。

さらに、水のやりすぎによる「根腐れ」も、徒長を助長する大きな一因となります。土が常に湿った状態にあると、根が呼吸できずに傷み始め、最悪の場合は腐ってしまいます。

傷んだ根では水分や養分を効率的に吸収できなくなり、健康な成長が著しく妨げられてしまいます。日照不足と不適切な水管理、この二つの要因が重なることで、パキラはひょろひょろと育ってしまうのです。

ひょろひょろになる主な原因

- 日照不足:光を求めて茎や枝が異常に間延びしてしまう「徒長」が最大の原因です。植物の生存本能によるもので、光が足りない環境では避けられません。

- 水のやりすぎ:根が呼吸できず腐敗する「根腐れ」を起こし、栄養吸収が阻害されます。結果として、幹や葉に十分な栄養が行き渡らず、弱々しく育ちます。

- 風通しの悪さ:植物は風に揺られる刺激によって、自身を支えるために幹を太くする性質があります。風通しが悪いとこの刺激が得られず、幹がたくましく育ちにくくなります。

作業に適したパキラの成長期とは

観葉スタイル・イメージ

パキラの曲げ作業を成功へと導く鍵は、作業を行う「タイミング」の見極めにあります。結論から申し上げると、曲げ作業に最も適した時期は、植物の生命活動が最も活発になる春から初夏にかけての「成長期」、具体的には日本では5月~7月頃とされています。

なぜこの時期が最適かというと、気温の上昇とともにパキラの新陳代謝が活発になり、細胞分裂が盛んに行われるからです。これにより、幹や枝の内部に水分が豊富に行き渡り、組織全体が非常に柔らかく、しなやかになります。

この自然な柔軟性を利用することで、枝を折ってしまうリスクを最小限に抑えながら、ストレスなくスムーズに理想の形へと誘導することが可能になるのです。

万が一、作業中に幹の表面に小さな亀裂が入るなど、多少のダメージを与えてしまったとしても、成長期であれば植物自身の驚異的な回復力によって、速やかに傷が癒合されやすいというメリットもあります。

逆に、気温が下がり始める秋の終わりから冬にかけての「休眠期」は、パキラの成長が鈍化し、幹の水分量も減少して硬くなるため、曲げ作業には全く適していません。

この時期に無理な力を加えると、幹が音を立てて裂けたり、致命的なダメージを与えてしまったりする可能性が非常に高まります。

作業を避けるべき時期

パキラの成長が緩やかになる秋の終わり(10月頃)から冬(2月頃)は、幹が硬く脆くなりやすいため、曲げ作業は厳禁です。

また、日本の多くの地域で35℃を超えるような猛暑日も、植物にとっては大きなストレスとなります。もし真夏に作業を行う場合は、比較的涼しい朝方や夕方の時間帯を選び、植物への負担を軽減する配慮が求められます。

曲げやすい実生パキラの見分け方

観葉スタイル・イメージ

市場に流通しているパキラには、種から育てられた「実生(みしょう)」の株と、枝や幹の一部を切り取って発根させた「挿し木」の株の二種類が存在します。これから曲げ加工に挑戦するのであれば、生命力が強く、幹が元々しなやかな性質を持つ実生株を選ぶことを強く推奨します。

実生パキラを識別する最も分かりやすい特徴は、幹の根元部分がぷっくりと徳利のように膨らんでいる点です。これは、植物が幼い時期に水分や栄養分を効率的に蓄えるために発達させた器官であり、実生株ならではの愛らしいフォルムを生み出しています。

一方で、挿し木で増やされた株は、遺伝的には親木と同じクローンですが、根元にこの特徴的な膨らみがなく、幹が比較的まっすぐに伸びているのが一般的です。(参考:DCM DIY倶楽部.com)

曲げ作業に最も適しているのは、特に高さが30~50cm程度で、幹の太さが新品の鉛筆くらいの若い実生株です。この段階の幹は、細胞壁がまだ完全に硬化していない「木質化」が進んでおらず、非常に高い柔軟性を保っています。

そのため、初心者の方でも比較的少ない力で、安全に曲げることができます。園芸店やホームセンターで苗を選ぶ際には、ぜひこの根元の形に注目し、店員さんに「これは実生ですか?」と確認してみるのも良いでしょう。

豆知識:実生と挿し木の違い

「実生」は種子から発芽して育った、いわば一点ものの個体です。地中深くまで太い主根を伸ばすため、鉢植えでも安定感があります。親とは異なる形質が現れる可能性もあり、個体差が出やすいのが特徴です。

「挿し木」は親株の枝の一部を土に挿して発根させたクローン個体で、親と全く同じ性質を持ちます。成長が早く、均一な品質の株を大量生産できるメリットがあります。市場でよく見かける編み込みパキラは、この育てやすい実生の若い株を複数本使って作られています。

健康な成長を促すパキラの置き場所

観葉スタイル・イメージ

パキラをただ枯らさずに育てるのと、曲げ作業に耐えうるほど健康でたくましい株に育てるのとでは、求められる環境が大きく異なります。その成否を分ける最も重要な要素が、日々の「置き場所」の選定です。

パキラはある程度の耐陰性を持つため、室内の様々な場所で生育可能ですが、それはあくまで「生存できる」レベルの話です。本来持っているポテンシャルを最大限に引き出し、美しい樹形を作るためには、光、温度、風通しといった要素を戦略的に管理する必要があります。

①光(日当たり):パキラの成長エンジン

植物のエネルギー源である光合成を活発に行わせることが、健康な株を育てる上での大前提です。パキラにとって理想的なのは、「明るい日陰」と呼ばれる環境です。

これは、夏の強い直射日光が直接当たるのではなく、レースのカーテン越しに柔らかく拡散された光が長時間差し込むような場所を指します。

直射日光は、人間の肌が日焼けするようにパキラの葉を傷つける「葉焼け」を引き起こし、葉が白っぽく変色したり、パリパリに枯れたりする原因となります。

一方で、光が不足しすぎると、前述の通り植物が光を求めてひょろひょろに伸びてしまう「徒長」を引き起こします。ご家庭での具体的な置き場所は、窓の方角によって以下のように調整するのがおすすめです。

窓の方角別・置き場所ガイド

- 東向きの窓:午前中の柔らかい光が当たるため、パキラにとっては最高の場所の一つです。

- 南向きの窓:一日を通して明るいですが、夏場は日差しが強すぎることがあります。窓から少し離れた場所か、レースのカーテン越しに置きましょう。

- 西向きの窓:午後の強い西日が直接当たるため、葉焼けのリスクが最も高い方角です。必ず遮光するか、窓から離れた壁際に置くなどの工夫が必要です。

- 北向きの窓:直射日光は当たりませんが、光量が不足しがちで徒長しやすい環境です。できるだけ窓際に寄せ、サーキュレーターを併用するなどの対策を推奨します。

②温度:熱帯生まれの性質を理解する

パキラの原産地は中南米の熱帯地域です。この出自を理解すれば、おのずと好む温度環境が見えてきます。パキラが最も元気に成長する生育適温は20℃~30℃程度です。日本の春や秋の気候は、まさにパキラにとって快適なシーズンと言えます。

一方で、パキラは寒さに弱いという明確な弱点があります。品種にもよりますが、安全に冬を越すためには、室温を最低でも10℃以上、できれば15℃程度に保つことが望ましいです。

5℃を下回る環境が続くと、葉を落とし始め、最悪の場合は枯れてしまう危険性が高まります。(参考:KINCHO園芸「パキラの育て方」)そのため、冬場の管理には特に注意が必要です。

冬の夜間、窓際は危険!

日中は暖かくても、冬の夜間の窓際は外気の影響で急激に温度が下がります。放射冷却によって、室温よりも5℃以上低くなることも珍しくありません。パキラを窓際に置いている場合は、夜間だけ部屋の中央に移動させるなどの対策をとり、冷気から守ってあげましょう。

③風通しと湿度:病害虫を防ぎ、幹を強くする

見落としがちですが、美しい樹形を維持する上で「風通し(空気の流れ)」と「適度な湿度」は、光や温度と同じくらい重要な要素です。

適度な空気の流れは、鉢土の表面を緩やかに乾燥させ、過湿による根腐れやカビの発生を抑制します。また、ハダニなどの害虫は乾燥して空気がよどんだ場所を好むため、風通しは病害虫の予防に直結します。

さらに、植物は風に揺られる刺激を受けると、倒れないように自身を支えるため、幹を太く丈夫にする性質(機械的刺激応答)があります。つまり、風通しはパキラをたくましく育てるための天然のトレーニングなのです。

湿度に関しては、熱帯生まれのパキラはやや多湿な環境を好みます。特にエアコンで空気が乾燥しがちな日本の冬の室内は、パキラにとっては過酷な環境です。

定期的に霧吹きで葉の表裏に水をかける「葉水(はみず)」を行うことで、湿度を保ち、ハダニの予防にもなるため、ぜひ習慣にしてください。

サーキュレーターを使う場合は、直接パキラに風を当てるのではなく、部屋の空気を循環させるように壁や天井に向けて回すのが効果的ですよ。優しいそよ風が常に流れているような環境が理想です。

| ⚪︎最高の場所 | ×最悪の場所 |

|---|---|

| レースカーテンのある南向きのリビングの窓辺 | エアコンの風が直撃する場所 |

| 午前中の光が入る東向きの部屋 | 一日中薄暗い光の届かない廊下 |

| 適度に空気が循環している部屋 | 強い西日が直接当たる窓際 |

| 人が快適に過ごせる温度が保たれた空間 | 冬場の夜間、暖房を切った部屋の窓際 |

パキラの水不足のサインと見極め方

観葉スタイル・イメージ

パキラの健康状態を日々把握する上で、水やりの管理は最も基本的かつ重要な作業です。水が不足すると、パキラはいくつかの分かりやすいSOSサインを出してくれます。これを見逃さないことが、健康維持の第一歩です。

最も顕著なサインは、葉全体のハリがなくなり、葉の付け根から下向きにしおれたり、だらりと垂れ下がったりすることです。これは、植物の細胞内の水分が不足し、細胞の膨圧(内側から外側へ押す力)を保てなくなるために起こる物理的な現象です。

葉を軽く触ってみて、いつもより柔らかく、元気がなく感じたら、まずは水不足を疑いましょう。他にも、土の表面が乾いて白っぽく見える、鉢全体を持ち上げた時に明らかに軽くなっている、といった点も重要な判断基準になります。

ただし、ここで最大の注意点は、水のやりすぎによる「根腐れ」でも、非常によく似た葉のしおれが発生するという点です。根腐れの場合は、土が常にジメジメと湿っており、幹の根元部分がブヨブヨと柔らかくなっていることが多いです。

水を与える前には、必ず土の状態を確認する習慣をつけましょう。表面が乾いて見えても、内部はまだ湿っていることがあります。

指を第二関節(2~3cm)ほど土に差し込んでみて、中の土が乾いているのを確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが、失敗しない水やりの鉄則です。

曲げる前の裏ワザ:水切り

幹や枝を曲げる作業の数日前から、あえて水やりを控え、少し水不足の状態に誘導する「水切り」というテクニックがあります。

これにより、幹の細胞内の水分が適度に抜け、一時的に柔軟性が増して曲げやすくなります。ただし、この方法は株に負担をかけるため、やりすぎは禁物です。葉が軽くお辞儀をし始める程度のサインを見極めて慎重に行いましょう。

理想の樹形へ導くパキラの曲げ方

観葉スタイル・イメージ

参考

- クリップを使った簡単な枝の固定方法

- おしゃれな編み込み方の基本とコツ

- 樹形を維持するための剪定のポイント

- パキラの幹を切る方法は?注意点も解説

- 注意したいパキラの害虫と対策

クリップを使った簡単な枝の固定方法

観葉スタイル・イメージ

ワイヤーやアルミ針金を使って樹形を整える方法は、盆栽などでも用いられる本格的なテクニックですが、枝に食い込むリスクや適切な力加減など、初心者には少し技術的なハードルが高い側面があります。

そこで最適な選択肢となるのが、市販の園芸用「曲げクリップ」を活用した固定方法です。これは、パキラのデリケートな幹や枝を物理的に傷つけることなく、誰でも直感的に、そして手軽に樹形を整えることができる非常に便利なアイテムです。

クリップ固定法は、特にパキラの若い枝や、まだ木質化していないしなやかな幹に対して絶大な効果を発揮します。ワイヤーのように巻きつける手間が一切なく、植物の成長に合わせて何度でも位置を調整できるため、失敗を恐れずにチャレンジできるのが最大の魅力と言えるでしょう。

ワイヤー固定は少し上級者向けですが、クリップならまるで文房具を使うような感覚で始められますよ。まずはこの方法で、植物の形を変えていく楽しさを実感してみてください!

クリップを使った固定の4ステップ

実際の作業は、驚くほど簡単です。以下の4つのステップに沿って、焦らず丁寧に進めていきましょう。

- 準備:道具を揃える:

まず、主役となる園芸用クリップを用意します。枝の太さに合わせて、大・中・小のサイズがあると便利です。次に、枝を支えるための「支柱」を準備します。見た目もおしゃれなココスティックや、シンプルなプラスチック製の支柱などが一般的です。 - 支柱の設置:根を傷つけないように:

曲げたい枝の近くに支柱を立てます。この時、鉢の中心や根が密集していそうな場所を避け、鉢の縁に沿ってゆっくりと差し込むのが、根へのダメージを最小限に抑えるコツです。 - 枝の誘導:優しく、ゆっくりと:

支柱を立てたら、曲げたい枝を手で持ち、折れないようにゆっくりと理想の角度や方向へ誘導します。もし、曲げている途中でミシミシという音がしたり、樹液が滲み出てきたりしたら、それは植物からの「限界サイン」です。すぐに力を緩め、それ以上曲げるのはやめましょう。 - 固定と調整:定期的な見直しが重要:

誘導した枝が元の位置に戻らないよう、支柱と枝を一緒にクリップで挟んで固定します。固定する位置は、曲げたいカーブの頂点や、力がかかりやすい部分を数カ所留めると安定します。固定後は、1~2週間に一度は必ず状態を確認し、枝が成長してクリップが食い込んでいないか、緩んでいないかをチェックし、必要に応じて位置を調整してください。

クリップ固定のメリットとデメリット

手軽で便利なクリップ固定法ですが、万能というわけではありません。メリットとデメリットを正しく理解し、自分の目的やパキラの状態に合わせて方法を選ぶことが大切です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 初心者でも圧倒的に簡単 特別な技術は不要で、直感的に作業できます。 | 強い矯正力はない 完全に木質化した太い幹や、非常に硬い枝を曲げるのには向いていません。 |

| 枝へのダメージが少ない 面で支えるため、ワイヤーのように枝に食い込む心配がほとんどありません。 | 作れる樹形に制限がある S字カーブのような緩やかな誘導は得意ですが、盆栽のような複雑で細かい樹形作りには不向きです。 |

| 調整・取り外しが容易 植物の成長に合わせて、いつでも簡単に位置を変更したり、取り外したりできます。 | 見た目の問題 クリップ自体の大きさや色によっては、鑑賞の際に少し目立ってしまうことがあります。 |

| コストが低い・再利用可能 100円ショップなどでも入手可能で、繰り返し使えるため経済的です。 | 大型の植物には不向き 背丈が1mを超えるような大きなパキラ全体を支えるには、クリップだけでは固定力が不足する場合があります。 |

注意点:100円ショップのクリップについて

100円ショップなどで販売されている園芸クリップや、大型の洗濯バサミも代用可能ですが、製品によってはプラスチックが硬かったり、バネが強すぎたりすることがあります。

植物に使う際は、枝を傷つけないか、挟む力が強すぎないかをよく確認してから使用しましょう。大切なパキラのためには、やはり植物専用に設計された製品を選ぶのが最も安心です。

おしゃれな編み込み方の基本とコツ

観葉スタイル・イメージ

パキラのスタイルとして最も象徴的で人気が高いのが、複数の幹が美しく編み込まれたユニークな樹形です。これは完成品として購入するのが一般的ですが、実は少し根気があれば、ご家庭でオリジナルの編み込みパキラを作ることも可能です。

編み込み仕立てを成功させるための絶対条件は、若くて柔らかい「実生株」を3本以上用意し、それらの幹がまだ完全に硬化していないうち(木質化する前)に編み込むことです。

理想は、幹の太さが新品の鉛筆程度になったタイミングです。一度成長して硬くなった幹では、曲げようとすると折れてしまうため、編み込むことは物理的に不可能です。

編み込みの基本手順

- 準備:3本(または縁起の良い5本など奇数本)の若い実生パキラを用意し、できるだけ根を傷つけないように注意しながら、一つの鉢にバランス良く寄せ植えします。

- 順化:植え替え後、株が新しい環境に慣れて安定するまで、数週間から1ヶ月ほど待ちます。この間に少し成長し、幹に柔軟性が出てきます。

- 編み込み:人間の髪を三つ編みにする要領で、3本の幹を優しく、均等な力加減で交差させていきます。きつく編みすぎると幹の成長を妨げ、緩すぎると形が崩れてしまいます。

- 固定:編み終わりの部分は、幹を傷つけにくいビニール製の紐や麻ひもで緩めに仮止めし、形を安定させます。

編み込み後の重要なメンテナンス

パキラが元気に成長して幹が太くなると、編み目が徐々にきつくなり、幹同士が互いを圧迫し合ってしまいます。これを放置すると、樹皮に食い込んで傷跡が残ったり、最悪の場合は栄養の流れを妨げて成長不良を引き起こしたりします。

これを防ぐため、数ヶ月に一度は固定紐の状態を確認し、必要に応じて緩めたり、結び直したりするメンテナンスが不可欠です。この丁寧な手入れを続けることで、年々味わいを増す美しい編み込み姿を長く楽しむことができます。

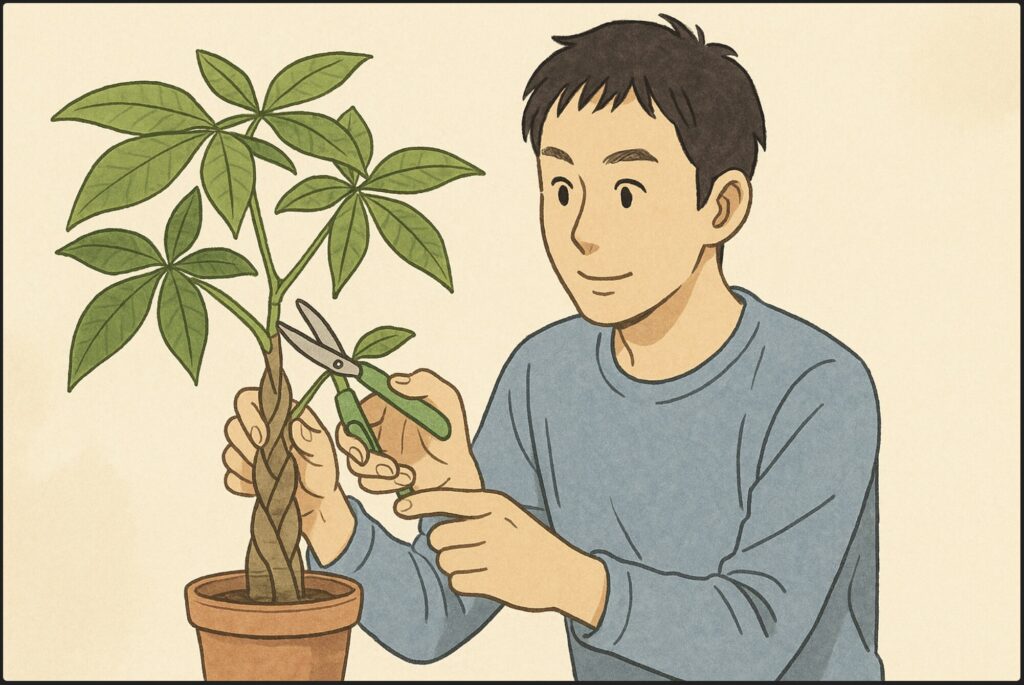

樹形を維持するための剪定のポイント

観葉スタイル・イメージ

曲げ作業によって一度は理想の形を作り上げたとしても、パキラは生命力旺盛な植物なので、そこからさらに成長を続けます。美しい樹形を長期間にわたって維持するためには、定期的な「剪定(せんてい)」、つまり不要な枝葉を切り整える作業が欠かせません。

剪定の目的は、単に見た目のバランスを整えるだけではありません。内部の風通しを良くして病害虫の発生リスクを低減したり、余分な枝葉への栄養供給を断ち、成長させたい主要な幹や枝に栄養を集中させたりするという、植物の健康管理上、非常に重要な意味合いを持ちます。

不要な枝葉をそのまま放置してしまうと、内部が蒸れてカビや害虫の温床になるだけでなく、光が内部まで届かなくなり、内側の葉が枯れてしまう原因にもなります。

具体的に剪定すべき枝は、樹形の美しさと健康を損なう可能性のあるものです。

剪定対象となる枝の例

- 徒長枝:節と節の間が異常に長く、ひょろひょろと間延びして伸びた枝。

- 内向枝(ないこうし):幹の中心、内側に向かって伸びていく枝。風通しを著しく悪化させます。

- 交差枝(こうさし):他の枝とぶつかったり、交差したりしている枝。見た目が乱れる原因です。

- 密集した葉:葉が何枚も重なり合って光を遮り、風通しを悪くしている部分。

剪定作業も、曲げ作業と同様に、植物へのダメージが最も少ない成長期の春から初夏に行うのがベストです。よく切れる清潔な剪定バサミを使い、枝の付け根や、芽が出ている「節」の少し上でカットするのが基本です。

時には思い切って深く切り戻すことで、切り口の近くから新しい芽が複数吹き、より密度の高い、引き締まった美しい姿に仕立て直すことができます。

パキラの幹を切る方法は?注意点も解説

観葉スタイル・イメージ

大切に育てたパキラが天井に届くほど大きくなってしまった場合や、徒長しきった樹形を根本からリセットしたい場合には、幹を好みの高さで大胆に切り落とす「切り戻し剪定」という園芸手法があります。

この方法は、パキラが持つ非常に強い生命力と再生能力を利用したもので、幹をバッサリと切っても、残された幹の途中にある「節(ふし)」から新しい芽が吹き、再び成長を始めます。

これにより、高くなりすぎたパキラを管理しやすいサイズまでコンパクトにしたり、一から理想の樹形を作り直したりすることが可能になります。

作業を行う時期は、やはり株への負担が最も少なく、その後の回復も早い成長期が絶対条件です。道具は、切れ味の良い清潔な剪定バサミや、幹が親指以上に太い場合は小さなノコギリを使用します。

成功させるための重要なポイントは、新芽が出てきてほしい位置にある「成長点(節)」の、1~2cmほど上で切ることです。切り口をわずかに斜めにすることで、水やりなどの際に水滴が溜まりにくくなり、切り口の腐敗を防ぐことができます。

切り戻し作業の重要な注意点

切り戻しは、植物にとって非常に大きな外科手術に等しい行為です。必ず健康で元気な株に対してのみ行いましょう。また、切った直後は植物が大きなダメージを負っている状態です。

回復を助けるため、水やりは通常よりも控えめにし、直射日光の当たらない明るい日陰で安静にさせることが大切です。切り口には、病原菌の侵入を防ぎ、乾燥を保護する園芸用の「癒合剤」を塗布すると、より安全に回復を促せます。(参考:KINCHO園芸「トップジンMペースト」)

ちなみに、切り取った上部の幹や枝は、無駄にはなりません。葉を数枚残した状態で湿らせた土に挿しておくと、数週間から数ヶ月で発根し、「挿し木」として新しい株に育ちます。一本のパキラから、親子二代で楽しむことができるのも、この植物の大きな魅力の一つです。

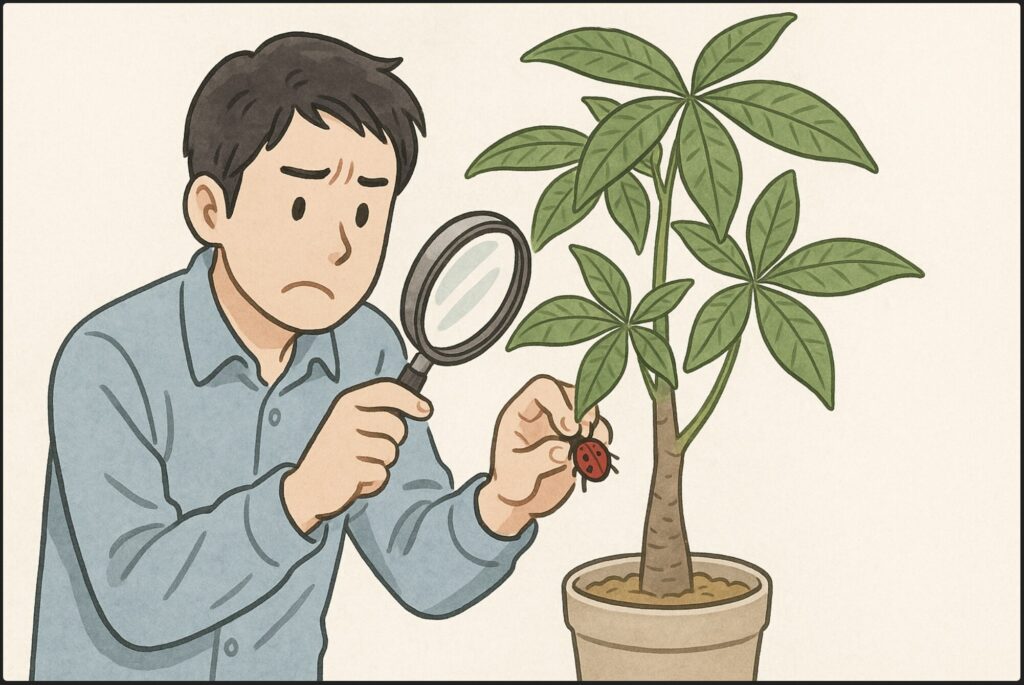

注意したいパキラの害虫と対策

観葉スタイル・イメージ

清潔に管理しているつもりの室内でも、窓や衣服について、あるいは購入した他の植物から、パキラに害虫が発生することがあります。

被害が拡大する前に対処できるよう、早期発見と適切な対策を知っておくことが重要です。特に注意したいのは、乾燥を好むハダニ、一度発生すると厄介なカイガラムシ、そして新芽に群がるアブラムシの3種類です。

これらの害虫は、植物の葉や茎から汁を吸って株を弱らせる直接的な被害に加え、植物の病気の原因となるウイルスを媒介することもあり、間接的な被害も甚大です。日頃から霧吹きで葉水を与える際に、特に葉の裏側をよく観察する習慣をつけましょう。

| 害虫名 | 特徴と被害のサイン | 物理的な初期対策 | 薬剤を使用する場合 |

|---|---|---|---|

| ハダニ | 葉裏に寄生する0.5mm程度の非常に小さな虫。肉眼では点にしか見えない。被害が進むと葉の色が白っぽくかすれたようになり、クモの巣のようなものが張られる。高温乾燥を好む。 | ハダニは水に非常に弱いため、定期的な葉水が最も効果的な予防・対策となる。発生した場合は、シャワーで洗い流したり、濡らした布やティッシュで丁寧に拭き取る。 | 数が多くなってしまった場合は、殺ダニ剤と表記のある薬剤が有効。 |

| カイガラムシ | 白い綿状や茶色い硬い殻状の虫。成虫は幹や葉の付け根に固着して動かない。植物の汁を吸うほか、ベタベタした甘い排泄物(甘露)を出し、これが原因で「すす病」という黒いカビが発生する。 | 成虫は硬い殻で覆われているため薬剤が効きにくい。数が少ないうちに、歯ブラシやヘラのようなもので物理的にこすり落とすのが最も確実。 | 幼虫が発生する時期(主に5~7月)には、専用の殺虫剤が効果的。 |

| アブラムシ | 新芽や若い葉の先に群生する2~4mm程度の緑や黒の小さな虫。驚異的な繁殖力を持つ。ウイルス病を媒介することが知られている。 | 発生初期であれば、粘着力の弱いテープで貼り付けて取るか、牛乳を薄めたスプレーを吹きかけて窒息させる方法がある。その後、水で洗い流す。 | 広範囲に広がった場合は、園芸用の殺虫剤を散布する。 |

害虫対策で最も効果的かつ重要なのは、言うまでもなく「予防」です。風通しの良い場所に置き、定期的に葉の表裏に葉水を与えることで、害虫が住みつきにくい環境を維持することができます。

もし害虫が大量に発生してしまった場合は、無理に自力で根絶しようとせず、園芸店やホームセンターで販売されている植物用の適切な殺虫剤を使用しましょう。その際は、必ず用法用量を守って正しく使用してください。

パキラの曲げ方のまとめ

ここまで、パキラを曲げるための基本知識から、具体的なテクニック、そしてその後のアフターケアまで、詳細にわたって解説してきました。

最後に、この記事でご紹介した重要なポイントをリスト形式で振り返ります。これらのポイントを一つひとつ着実に実践することで、あなたもきっと理想のパキラを育て上げることができるはずです。

チェックリスト

- パキラを曲げるのに最適な時期は成長期の春から初夏

- 休眠期である冬の作業は幹が折れるリスクが高いので避ける

- ひょろひょろになる主な原因は日照不足による徒長

- 曲げ加工には根元がぷっくりした実生株が適している

- 置き場所はレースのカーテン越しの明るい場所が理想

- エアコンの風が直接当たる場所は避ける

- 水不足のサインは葉がしおれて垂れ下がること

- 水やりの前には必ず土の中の乾き具合を確認する

- 曲げる前は少し水やりを控えると幹が柔らかくなる

- 初心者には手軽な園芸用クリップの使用がおすすめ

- 編み込みは鉛筆ほどの太さの若い幹で行う

- 曲げた後の樹形維持には定期的な剪定が不可欠

- 徒長した株は幹を切る「切り戻し剪定」で再生できる

- 害虫予防には風通しと葉水が効果的

- 焦らず時間をかけてじっくり育てることが成功の秘訣