観葉スタイル・イメージ

大切に育てているエバーフレッシュに、ある日突然、白い綿のようなものを見つけて、心が騒ぐような不安を感じていませんか。

その正体は、多くの場合「コナカイガラムシ」という非常に厄介な害虫です。

このまま放置して、カイガラムシが観葉植物につくとどうなるのか、そもそもコナカイガラムシが発生する原因は何ですか?といった基本的な疑問から、駆除や対策に使う殺虫剤は安全なのか、万が一、カイガラムシを触っても大丈夫ですか?など、次から次へと心配事が浮かんでくることでしょう。

特に、暖房で空気が乾燥しがちな冬は、室内での発生リスクが一層高まります。

この記事では、そんなあなたの悩みを根本から解決するために、カイガラムシの正体とその生態から、初心者でも実践できる具体的な駆除方法、そして二度と大切な植物を苦しませないための徹底した予防法まで、専門的な知見を交えて網羅的に解説していきます。

ポイント

- カイガラムシの正体とエバーフレッシュに及ぼす具体的な被害

- 初心者でも迷わずできる物理的駆除から薬剤使用までの対策

- 再発を徹底的に防ぐための効果的な環境改善と予防策

- 安全な薬剤の選び方と、植物にも人にも優しい使用上の注意点

コンテンツ

エバーフレッシュのカイガラムシの正体と原因

観葉スタイル・イメージ

参考

- 葉につく白い綿の正体とは?

- コナカイガラムシの生態と見分け方

- コナカイガラムシが発生する原因は何ですか?

- カイガラムシが観葉植物につくとどうなる?

- カイガラムシを素手で触っても大丈夫ですか?

葉につく白い綿の正体とは?

観葉スタイル・イメージ

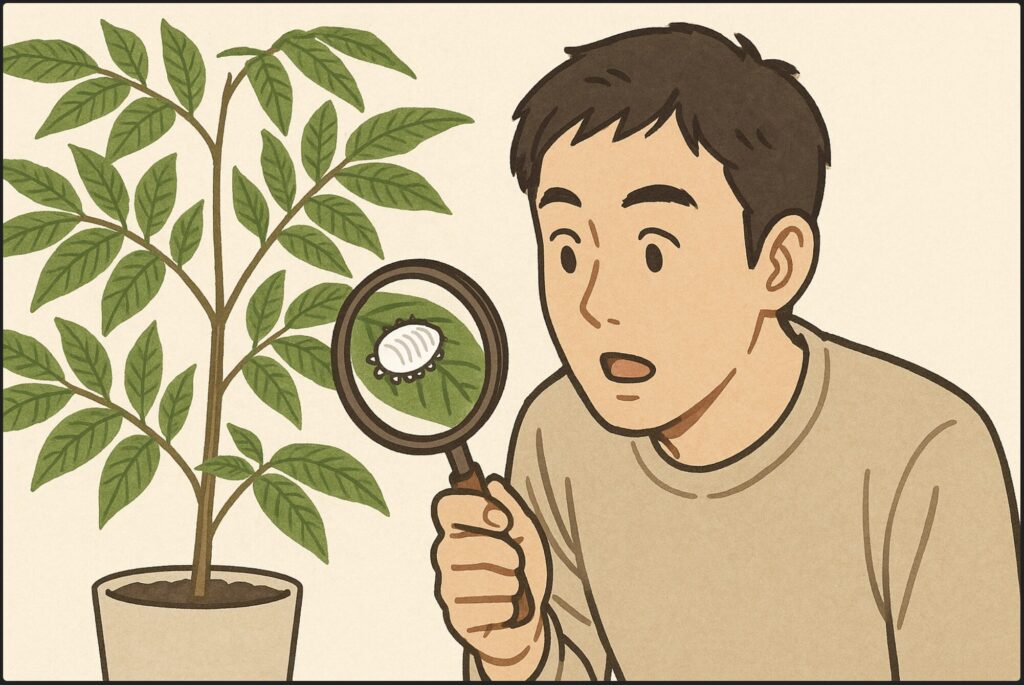

ふと、大切に育てているエバーフレッシュに目をやると、これまでなかったはずの白い点々が…。葉の付け根や枝の分岐点に、まるで極小の綿くずやホコリが、なぜかそこだけ湿って固まっているかのように付着しているのを見つけたとします。

この謎の物体の正体、それは「コナカイガラムシ」という、非常に繁殖力の高い害虫である可能性が極めて高いです。

この白い物質は、一見するとただの汚れや、湿気が原因で発生したカビの一種にも見えるため、発見が遅れがちになります。

しかし、その正体はコナカイガラムシが自らの体を外敵や乾燥、薬剤などから守るために分泌するロウ物質です。

このロウ物質は水を弾く性質があるため、通常の葉水(霧吹き)などでは洗い流されにくく、非常に巧妙な隠れ蓑(みの)として機能します。

白い綿は「害虫の要塞兼保育器」

この綿状のロウ物質は、単なる隠れ蓑ではありません。コナカイガラムシは、しばしばこの安全なロウ物質の中で産卵します。

つまり、この綿の中は、次世代の幼虫たちが安全に孵化するための、いわば「保育器」の役割を果たしているのです。

そのため、表面の成虫をティッシュなどで軽く拭き取っただけでは、内部に潜む微小な幼虫や卵が残り、数日から数週間後には再び発生してしまうという事態に陥ります。

これが、カイガラムシが「駆除しても駆除してもキリがない」と言われる最大の理由です。

特に、エバーフレッシュのように葉が細かく幾重にも重なり合い、枝が繊細に入り組んでいる植物は、彼らにとって無数の隠れ家を提供してしまいます。

新芽の柔らかい部分、葉の裏側の葉脈に沿った部分、葉柄の付け根など、見えにくい場所にこそ好んで潜んでいます。

この白い綿を見つけたら、それは植物が発している明確な危険信号(SOS)と捉え、まずは害虫の発生を確定させるために、株全体を隅々まで注意深く観察することが、被害を最小限に食い止めるための最も重要な第一歩となります。

コナカイガラムシの生態と見分け方

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュに付着する「白い綿」の正体がコナカイガラムシだとわかったら、次はその生態と特徴を深く理解することが、効果的な駆除への近道となります。

「敵を知り己を知れば百戦殆うからず」の言葉通り、彼らの習性を知ることで、なぜ発生し、どうすれば根絶できるのかが見えてきます。

コナカイガラムシは、体長がわずか1mmから3mm程度の非常に小さな昆虫で、分類上はカメムシやアブラムシに近い仲間(半翅目ヨコバイ亜目)に属します。

その名の通り、体全体が白い粉状のロウ物質で覆われているのが最大の特徴です。

一般的なカイガラムシの仲間には成虫になると固い殻(かいがら)を形成して動かなくなる種も多いですが、コナカイガラムシは成虫になっても固い殻は持たず、生涯を通じて比較的自由に歩行移動することができます。

驚異的な繁殖力と生態

コナカイガラムシを特に厄介な害虫にしているのは、その驚異的な繁殖力にあります。多くの種では、メスだけで繁殖が可能な「単為生殖(たんいせいしょく)」を行うことができます。

つまり、たった一匹のメスが侵入しただけでも、交尾相手なしに次々と子孫を増やし、短期間で爆発的な大発生につながる可能性があるのです。

1匹のメスが生涯に産む卵の数は数百個に及ぶこともあり、環境さえ整えばあっという間にコロニーを形成します。

春から秋にかけてが最も活動的なシーズンですが、エアコンなどで温度が一定に保たれた快適な室内では、季節を問わず一年中活動・繁殖することが可能です。

これが、室内観葉植物で被害が深刻化しやすい大きな理由の一つです。

見逃さないための3つの観察ポイント

コナカイガラムシの存在を早期に特定するためには、以下の3つのポイントを重点的にチェックすることが重要です。

- 直接的な証拠:「白い綿」と「虫本体」 最も分かりやすいサインは、これまで述べてきた「白い綿状のロウ物質」です。それに加え、よく見るとその周辺でゆっくりと動く、白い粉をまとった楕円形の小さな虫(まるで極小のワラジムシやダンゴムシのようにも見えます)を確認できることがあります。これがコナカイガラムシの成虫や幼虫です。

- 間接的な証拠:「甘露(かんろ)」によるベタつき 植物の葉や茎、さらには鉢の周りの床などが、水飴をこぼしたように光ってベタベタしていないでしょうか。これはコナカイガラムシが植物の汁を吸った際、余分な糖分を体外に排出した「甘露」と呼ばれる排泄物です。この甘露は、それ自体が植物の生育を阻害するわけではありませんが、すす病菌の温床となり、葉を真っ黒にする二次被害を引き起こします。ベタつきは、カイガラムシが存在する非常に確かなサインです。

- 被害の痕跡:植物の変色や衰弱 葉の色が部分的に薄くなったり、黄色く変色してきたり、新芽の成長が明らかに悪くなったりした場合も注意が必要です。これらはカイガラムシによる吸汁被害で植物が弱っているサインかもしれません。

コナカイガラムシの発見サイン早見表

| サインの種類 | 具体的な現象 | 重要度と対策へのヒント |

|---|---|---|

| 直接的な証拠 | 白い綿状の物質や、白い粉をまとった小さな虫が目視できる。 | ★★★★★ 最も確実な証拠。発見次第、物理的な駆除を開始すべき段階。 |

| 間接的な証拠 | 葉、茎、床などが透明な液体でベタベタしている(甘露)。 | ★★★★☆ ほぼ確実に潜んでいるサイン。ベタつきの上部を重点的に探す。 |

| 二次被害のサイン | 葉や茎が黒いすすのようなもので覆われている(すす病)。 | ★★★☆☆ 被害が進行している証拠。甘露を出す害虫(カイガラムシやアブラムシ)がいる。 |

| 植物の状態変化 | 特に原因が見当たらないのに、葉が変色したり、生育が悪くなったりする。 | ★★☆☆☆ 他の原因も考えられるが、害虫の可能性を疑い、全体をチェックするきっかけになる。 |

これらのサインを総合的に観察することで、コナカイガラムシの発生を早期かつ確実に見抜くことができます。

早期発見が、被害を最小限に抑えるための最大の鍵となります。

コナカイガラムシが発生する原因は何ですか?

観葉スタイル・イメージ

コナカイガラムシが発生し、繁殖してしまう背景には、いくつかの明確な原因が存在します。その中でも最も大きな要因は、「風通しの悪さ」と「乾燥」です。

室内で管理されている観葉植物は、屋外の自然環境と比べて空気の流れが滞りがちになります。

特に、エアコンが稼働している部屋では、人が快適であっても空気は想像以上に乾燥しており、これがコナカイガラムシにとって非常に好ましい繁殖環境となってしまうのです。

侵入経路は多岐にわたります。

春や秋に窓を開けている際に屋外から風に乗って運ばれてくるケースが最も一般的ですが、それ以外にも、新しく購入した植物の苗に最初から付着していたり、外出時に人の衣類やカバンに付着して知らず知らずのうちに室内に持ち込んでしまったりすることも少なくありません。

エバーフレッシュは生育が旺盛で、放置すると葉が鬱蒼と密集しがちです。

定期的な剪定を怠ると、株の内部が蒸れて風通しが悪化し、一度侵入した害虫にとって格好の隠れ家兼繁殖場所(温床)となってしまうため、日頃の管理が極めて重要になります。

発生を招く主なトリガーと環境的要因

コナカイガラムシは、植物が少し弱っていたり、特定の条件が揃ったりすると爆発的に増えることがあります。

以下の項目に心当たりがないか、ご自宅の育成環境を改めて見直してみましょう。

- 風通しの悪さ:葉が密集し、株内部の空気がよどんでいる。サーキュレーターなどを使用していない。

- 空気の乾燥:エアコンの風が直接当たる場所に置いている。加湿器がなく、室内湿度が低い。(一般的に、厚生労働省は健康な室内の湿度を40%~70%に保つことを推奨しており、これを下回る環境は害虫にも好都合です)

- 不適切な施肥:特に窒素成分の多い肥料を過剰に与えると、植物の組織が軟弱になり、害虫の食害を受けやすくなります。

- 水やり不足・葉の汚れ:定期的な葉水(霧吹き)を怠っていると、葉が乾燥し、ホコリが溜まって害虫の発生を助長します。

カイガラムシが観葉植物につくとどうなる?

観葉スタイル・イメージ

カイガラムシが観葉植物に寄生すると、単に見た目が悪くなるだけでなく、植物の生育そのものに深刻な悪影響を及ぼします。

被害のプロセスは段階的に進行し、最終的には植物を枯死させる可能性も十分にあります。

第一段階:吸汁による栄養収奪

まず、カイガラムシは植物の茎や葉にストローのような鋭い口針(こうしん)を突き刺し、維管束を流れる栄養分豊かな汁を吸い取ります。これにより、植物は人間でいう貧血のような栄養失調状態に陥ります。

結果として、新しい芽の成長が止まったり、葉の色つやが悪くなったり、ひどい場合には葉が黄色く変色して次々と落葉したりする原因となります。

第二段階:排泄物による二次被害

さらに、前述の通り、栄養分を吸ったカイガラムシは、糖分を多く含むベタベタした排泄物(甘露)を排出します。

この甘露は、「すす病」という黒いカビの一種を繁殖させる絶好の培地となります。

すす病が発生すると、葉の表面が黒いすすで覆われたようになり、植物の生命線である光合成を著しく妨げてしまいます。これにより、植物はますます衰弱していくという負のスパイラルに陥るのです。

カイガラムシがもたらす被害のまとめ

- 生育不良:栄養を吸われ、成長が止まる、葉が落ちる。

- 景観の悪化:白い虫の付着や、すす病による黒ずみで見た目が悪くなる。

- 病気の誘発:甘露が原因ですす病が発生し、光合成を阻害する。

- 枯死のリスク:被害が長期化・深刻化すると、株全体の体力が尽き、最終的に枯れてしまう。

カイガラムシを素手で触っても大丈夫ですか?

観葉スタイル・イメージ

結論から明確にお伝えすると、コナカイガラムシを素手で触ること自体が、人体に直接的な健康被害を及ぼすことはありません。

彼らは毒を持っているわけではないため、触れたからといって皮膚が炎症を起こしたり、アレルギー反応が出たり、病気に感染したりする心配は基本的に不要です。

過度に怖がる必要はありません。

直接触るのは避けたい、衛生面での理由

人体に無害であるとはいえ、カイガラムシは植物にとっては紛れもない害虫です。駆除作業を行う際は、いくつかの衛生的な観点から、直接手で触れるのは避けるのが賢明です。

潰した際のオレンジ色や赤色の体液が手につく不快感もありますし、微小な虫や卵が爪の間などに入り込む可能性もゼロではありません。

駆除作業を行う際は、使い捨てのティッシュペーパーや綿棒、あるいは使い古しの歯ブラシなどを活用するか、念のためビニール手袋や園芸用のグローブを着用することを強くおすすめします。

もし誤って素手で触ってしまった場合でも、全く慌てる必要はありません。作業後に石鹸を使って手をよく洗えば、衛生上の問題は解消されます。

特に小さなお子様やペットがいるご家庭では、駆除後の虫の死骸を誤って口にしてしまうといった事故を防ぐためにも、取り除いた虫はビニール袋などに入れて密閉し、速やかにゴミ箱に捨てることを心がけてください。

エバーフレッシュのカイガラムシ駆除と予防法

観葉スタイル・イメージ

参考

- 具体的な駆除と基本的な対策

- おすすめの殺虫剤と正しい使い方

- 再発させないための効果的な予防

- 冬の間にできる対策と注意点

- エバーフレッシュのカイガラムシ対策まとめ

具体的な駆除と基本的な対策

観葉スタイル・イメージ

コナカイガラムシを発見した場合、被害の拡大を食い止めるためには、先延ばしにせず迅速かつ的確に対処することが何よりも重要です。

駆除方法は、害虫の発生規模に応じて、物理的な手段と化学的な手段(薬剤)を賢く使い分けるのがセオリーです。

初期段階の物理的駆除:見つけ次第、取り除く

発生数がまだ少なく、数匹から数十匹程度が点在している初期段階であれば、薬剤に頼らずとも手作業で完全に取り除くことが可能です。これが最も手軽で、植物への負担も少ない確実な方法です。

湿らせたティッシュペーパーや柔らかい布、細かい作業に適した綿棒、あるいは毛先の柔らかい使い古しの歯ブラシなどを用意し、葉や茎の表面を傷つけないように細心の注意を払いながら、優しくこすり落とします。

カイガラムシは葉の裏や葉柄の付け根、枝が密集している場所など、非常に見えにくい場所に潜んでいることが多いため、株全体をあらゆる角度から念入りにチェックし、一匹残らず駆除するつもりで作業を行ってください。

私の経験上、入り組んだ枝の隙間や幹のくぼみには、歯ブラシを使う方法が非常に効果的です。毛先が奥まで届き、隠れた虫を効率的に掻き出すことができます。

ただし、生まれたばかりの新芽などのデリケートな部分は傷つきやすいので、その場合は綿棒を使うなど、場所によって道具を柔軟に使い分けるのが成功のコツです。

被害が広がっている場合の対策:剪定と洗浄

もし、株の広範囲にわたってびっしりと繁殖してしまっている場合は、一つ一つ手で取り除くだけでは追いつきません。その場合は、より抜本的な対策が必要になります。

まず、思い切って被害が特に集中している枝や葉を、清潔な剪定バサミで切り取ってしまうのが有効な手段です。これにより、害虫の絶対数を一気に、かつ劇的に減らすことができます。

同時に、株全体の風通しを改善する効果も期待でき、再発防止にも繋がります。

剪定後は、シャワーなどを使い、少し強めの水流で株全体を洗い流すのも良い方法です。残った成虫や幼虫を物理的に吹き飛ばすことができます。

これらの物理的駆除を徹底的に行った上で、次のステップである薬剤散布に移ることで、駆除の成功率を格段に高めることができます。

おすすめの殺虫剤と正しい使い方

観葉スタイル・イメージ

手作業での駆除が困難なほど繁殖してしまった場合や、物理的駆除後の総仕上げとしては、殺虫剤の使用が不可欠となります。

カイガラムシに効果のある園芸用殺虫剤にはいくつかの種類があり、それぞれの有効成分や作用機序が異なります。

特徴を正しく理解し、状況に応じて適切に使い分けることが、安全かつ効果的な駆除への近道です。

カイガラムシに有効な殺虫剤の種類と特徴

| 種類 | 作用の仕組み | 特徴・メリット | 代表的な製品例 |

|---|---|---|---|

| スプレータイプ(接触型) | 薬剤が直接かかった虫を殺す | 即効性が高く、目の前で効果を確認できる。ピンポイントで使いやすい。 | ベニカXファインスプレーなど |

| 粒剤タイプ(浸透移行性) | 根から薬剤を吸収し、植物全体に成分を行き渡らせる | 隠れた害虫にも効果があり、予防効果が長期間持続する。手間が少ない。 | オルトランDX粒剤など |

| マシン油乳剤(物理的作用) | 油の膜で虫の気門(呼吸孔)を塞ぎ、窒息させる | 薬剤抵抗性がついた成虫にも効果が高い。冬場の予防散布にも使われる。 | マシン油乳剤各種 |

室内での利便性と効果を両立させるなら、スプレータイプと粒剤タイプを併用するのが最も効果的かつ現実的な戦略です。まず、即効性のあるスプレータイプで目に見える成虫を徹底的に駆除します。

その後、予防と残存する幼虫対策として、土の表面に粒剤タイプを撒いておきます。

これにより、根から吸収された薬剤成分が植物全体に行き渡り、葉の裏などに隠れて汁を吸おうとする幼虫や、新たに卵から孵化してくる幼虫を着実に駆除することができます。

例えば、KINCHO園芸の公式サイトによると、ベニカXファインスプレーはカイガラムシだけでなく、うどんこ病などの病気の予防効果も兼ね備えているとされており、一本で幅広いトラブルに対応できます。

薬剤を使用する際の絶対的な注意点

園芸用薬剤を使用する際は、必ず製品のラベルや説明書に記載された使用方法、希釈倍率、使用回数を厳守してください。

自己判断で濃度を濃くしても効果は上がらず、むしろ植物に薬害(葉が枯れるなど)を引き起こす原因となります。

室内で使用する場合は、窓を開けるなどして十分に換気を行い、作業中はマスクや手袋を着用しましょう。

特にペットや小さなお子様がいるご家庭では、彼らが薬剤に触れたり、散布した植物を舐めたりしないよう、作業中および作業後の管理に細心の注意を払ってください。

可能であれば、数日間ベランダなど屋外の安全な場所に出してから室内に戻すのが最も理想的です。

再発させないための効果的な予防

観葉スタイル・イメージ

一度カイガラムシを徹底的に駆除できたとしても、それはあくまで対症療法に過ぎません。

植物を取り巻く環境そのものが変わらなければ、見えない場所に残っていた卵が孵化したり、新たな虫が外部から侵入したりして、再発するリスクは常に残ります。

駆除作業以上に重要なのは、日々の管理を通じて、カイガラムシが好む「風通しが悪く乾燥した環境」を根本から作らないこと、つまり、害虫にとって「居心地の悪い」環境を維持することです。

1. 風通しを確保する「予防剪定」

カイガラムシ予防の基本中の基本は、株全体の風通しを常に良好に保つことです。

エバーフレッシュは生育旺盛なため、放置すると枝葉がすぐに密集し、株の内部に湿気がこもり、空気がよどんだ空間が生まれてしまいます。

この状態は、カイガラムシにとって格好の隠れ家であり、繁殖に最適な環境です。

これを防ぐために、定期的な剪定を心がけましょう。目的は、株の中心部まで光と風が通り抜けるように、不要な枝葉を間引くことです。

これにより、カイガラムシだけでなく、うどんこ病などのカビが原因の病気も発生しにくい、健康な株を維持することができます。

予防剪定で優先的にカットする枝

- 内向枝(ないこうし):幹の中心に向かって内向きに伸びている枝。

- 交差枝(こうさし):他の枝と十字に交差してしまっている枝。

- 密集した枝葉:葉が重なり合って、下の葉に光が当たらない部分。

- 枯れ枝・弱々しい枝:明らかに元気がない枝や、枯れかかっている枝。

これらの不要な枝を付け根から切り取るだけでも、株全体の風通しは劇的に改善されます。

2. 湿度を保ち害虫を洗い流す「毎日の葉水」

カイガラムシやハダニといった多くの害虫は、乾燥した環境を好みます。そこで絶大な効果を発揮するのが、毎日の葉水(はみず)の習慣化です。

霧吹きを使い、葉の表だけでなく、害虫が潜みやすい葉の裏側を中心に、水滴が滴るくらいまでたっぷりと水を吹きかけます。

これにより、植物周辺の局所的な湿度を高めて乾燥を防ぐことができます。

それと同時に、ホコリや、葉に付着したばかりの害虫の卵、孵化したての微小な幼虫を物理的に洗い流す効果も期待できます。

特に空気が乾燥する冬場の暖房が効いた部屋では、葉水は不可欠な管理作業と言えるでしょう。

3. 早期発見のための「日々の観察」

どんな対策を講じても、害虫の侵入を100%防ぐことは困難です。

そこで重要になるのが、万が一発生してしまっても、被害が拡大する前のごく初期段階で発見し、対処することです。そのためには、日々の観察が欠かせません。

水やりをするついでに、ほんの1分で構いません。葉の裏、新芽の付け根、枝の分岐点などを注意深くチェックする習慣をつけましょう。

スマートフォンライトで照らしながら見ると、小さな虫やその兆候を発見しやすくなります。この小さな習慣が、後々の大きな被害を防ぐ最も効果的な防衛策となります。

4. 新たな侵入を防ぐ「植物の検疫」

新しい植物はすぐに隣に置かない

見落としがちですが、カイガラムシの最も一般的な侵入経路の一つが「新しく購入した植物からの持ち込み」です。生産農場や販売店で、気づかないうちに付着しているケースは少なくありません。

新しい観葉植物を迎え入れた際は、すぐに既存の植物の隣に置くのではなく、できれば1〜2週間ほど別の場所で管理し、カイガラムシなどの病害虫が付いていないかをしっかり確認する「検疫期間」を設けることを強く推奨します。

5. 予防的アプローチとしての「薬剤の利用」

より確実な予防策を講じたい場合は、薬剤の力を借りるのも非常に有効です。

前述した浸透移行性の粒剤(オルトランDX粒剤など)を、害虫が活動を活発化させる前の春や秋の生育期に、規定量を土の表面に撒いておきます。

これは、いわば「植物用のワクチン」のようなものです。根から吸収された薬剤成分が植物の隅々まで行き渡り、もしカイガラムシが汁を吸っても、その成分によって駆除されます。

目に見えないレベルでの害虫の発生を長期間にわたって抑制し、大切なエバーフレッシュを内側から守ることで、大きな安心感を得ることができるでしょう。

冬の間にできる対策と注意点

観葉スタイル・イメージ

多くの植物が成長を緩やかにする冬は、一見すると病害虫のリスクが減るように感じられます。しかし、室内管理の観葉植物にとっては、実は一年で最も注意が必要な季節の一つです。

なぜなら、暖房の使用により、室内は人間が思う以上に空気が乾燥するためです。

この乾燥した環境はコナカイガラムシにとって非常に快適な繁殖条件を提供するため、油断していると春先に気づいたときには大発生している、という事態を招きかねません。

冬の対策として最も重要なのは、やはり徹底した湿度管理です。

暖房が効いた部屋では、加湿器を積極的に使用したり、洗濯物を室内に干したり、植物の近くに水の入ったコップを置いたりして、部屋全体の湿度をできるだけ50%前後に保つように心がけましょう。

そして、葉水は夏場以上にこまめに行うのが効果的です。植物への水分補給と害虫予防の一石二鳥となります。

ただし、冬場は気温が低く、植物の吸水活動も鈍るため、土の乾きが遅くなります。夏と同じペースで土に水やりをすると根腐れを起こす最大の原因となります。

水やりは、土の表面が完全に乾いているのを確認してから、さらに2~3日待ってから行う程度に頻度を落とすのが、冬場の管理の鉄則です。

冬の休眠期と薬剤使用の考え方

植物が休眠状態に入る冬は、薬剤に対する反応が通常期と異なる場合があります。特にマシン油乳剤などの物理的に作用する薬剤は、使い方を誤ると植物への負担が大きくなる可能性があります。

緊急性が高くない限り、本格的な薬剤散布は植物が再び成長を始める春まで待つのが安全策です。

もし冬場にどうしても薬剤を使用する必要がある場合は、規定よりもやや薄めの濃度で試すなど、植物の様子を注意深く観察しながら慎重に行いましょう。

エバーフレッシュのカイガラムシ対策まとめ

チェックリスト

- エバーフレッシュに付く白い綿の正体はコナカイガラムシという害虫

- 風通しの悪さと乾燥した室内環境で特に発生しやすい

- 植物の汁を吸って生育を阻害し、最悪の場合は枯らすこともある

- 排泄物(甘露)は、すす病という黒いカビを誘発する原因になる

- 人体に直接的な毒性はないが、駆除時は衛生のために手袋を推奨

- 発生初期なら歯ブラシや濡らした布でこすり落とす物理的駆除が有効

- 数が多く広範囲に及ぶ場合は、被害の大きい枝ごと剪定する

- 駆除には即効性のあるスプレータイプの殺虫剤が便利

- 予防効果と持続性を求めるなら土に撒く粒剤タイプが効果的

- 最も効果的なのはスプレー駆除と粒剤予防の併用

- 薬剤使用時は製品の指示を厳守し、換気を徹底、ペットや子供に注意

- 再発防止の鍵は「風通しの改善」と「適度な湿度」の維持

- 定期的な剪定で株内部の風通しを良くすることが基本

- 毎日の葉水は乾燥を防ぎ、害虫を洗い流す効果も期待できる

- 冬は暖房で乾燥するため、加湿器の利用や葉水をこまめに行う