観葉スタイル・イメージ

涼しげで繊細な葉姿がインテリアグリーンとして絶大な人気を誇る観葉植物エバーフレッシュ。夜になると葉を閉じて眠るユニークな性質も愛らしく、大切に育てている方も多いのではないでしょうか。

そんなエバーフレッシュが元気に育ってくると、「この素敵な植物をもっとたくさん増やして、家のいろいろな場所に飾りたい」「大切な人にプレゼントしたい」と感じることは自然なことです。

この記事では、そのような思いを叶えるための、観葉植物エバーフレッシュの増やし方について、具体的な疑問に一つひとつ丁寧にお答えします。

エバーフレッシュを増やす方法はありますか?という基本的な問いに対して、園芸の定番であるエバーフレッシュの挿し芽の方法は?といった具体的な手順はもちろん、植え替えと同時に行える株分け、初心者でも気軽に挑戦できる水差し、さらには土を使わないクリーンな水耕栽培まで、様々な選択肢を網羅的に解説します。

成功の鍵を握る枝を切る場所の的確な選び方から、美しい樹形に不可欠な枝分かれさせる剪定のコツ、そして、もし気根という不思議な根が出てきたときの正しい対処法まで、あなたが抱えるであろうあらゆる疑問に光を当てます。

また、多くの人が失敗しがちな根腐れを防ぐための、生命線ともいえる風通しや温度管理の重要性にも深く触れていきますので、ぜひ最後までじっくりとご覧ください。

ポイント

- エバーフレッシュの代表的な増やし方(挿し木・株分けなど)が分かる

- それぞれの方法における具体的な手順と成功のポイントを理解できる

- 増やす過程で起こりがちな失敗とその対策を学べる

- 増やした後の健康な育て方や管理のコツが身につく

コンテンツ

観葉植物エバーフレッシュの増やし方の種類

観葉スタイル・イメージ

参考

- エバーフレッシュを増やす方法はありますか?

- エバーフレッシュの挿し芽の方法は?

- 挿し木で重要な枝を切る場所

- 手軽に始められる水差しのやり方

- 株分けで増やすタイミングと手順

- 水耕栽培に挑戦するときの注意点

エバーフレッシュを増やす方法はありますか?

観葉スタイル・イメージ

はい、エバーフレッシュをご家庭で増やす方法は複数存在し、それぞれに異なる魅力と最適なシチュエーションがあります。主要な方法としては、「挿し木(さしき)」、「株分け(かぶわけ)」、そして「水差し(みずさし)」の3つが挙げられます。

これらの方法は、エバーフレッシュの旺盛な生命力を利用して、親株のクローン(遺伝的に同一の個体)を作り出す栄養繁殖の一種です。

例えば、樹形を整えるために行った剪定で出た枝を無駄なく有効活用したい場合には「挿し木」が最適です。また、数年間育てて鉢が窮屈になり、植え替えを計画しているのであれば、そのタイミングで「株分け」を行うのが最も効率的といえるでしょう。

さらに、土いじりが苦手な方や、とにかく手軽に始めてみたいという方には、水だけで発根を促す「水差し」がおすすめです。どの方法を選ぶかは、あなたのライフスタイルやエバーフレッシュの現在の状態によって決まります。

それぞれの方法には、成功率を高めるための適切な時期や小さなコツがありますので、この後の各見出しで詳しく解説する内容を参考に、ご自身にぴったりの方法を見つけて、ぜひチャレンジしてみてください。

主な増やし方の比較一覧

それぞれの方法の特徴を一覧表にまとめました。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶ際の参考にしてください。

| 増やし方 | 最適な時期 | 難易度 | 特徴・メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 挿し木 | 5月~7月 | ★★☆☆☆ | 剪定枝を再利用できる。一度に複数の苗を作れる可能性がある。 | 発根するまで時間がかかり、管理に少し気を使う。 |

| 株分け | 5月~9月 | ★★☆☆☆ | 植え替えと同時に行え、根詰まりを解消できる。比較的大きな株から育てられる。 | 親株に負担がかかる。株が十分に大きくないと行えない。 |

| 水差し | 5月~7月 | ★☆☆☆☆ | 土が不要で最も手軽。発根の過程を観察できる楽しさがある。 | 水が腐りやすく、こまめな水替えが必要。土への植え替え時に根が傷みやすい。 |

エバーフレッシュの挿し芽の方法は?

観葉スタイル・イメージ

「挿し芽(さしめ)」とは、一般的に「挿し木(さしき)」と同義で用いられる園芸用語で、植物の栄養器官である枝や茎の一部を切り取り、土や水といった培地に挿して新たな根(不定根)を発生させ、独立した個体として増やす方法を指します。

エバーフレッシュの挿し芽を成功させる上で最も重要な要素は「時期」です。植物の成長が最も活発になる生育期の5月~7月に行うのが、成功率を格段に高めるための鉄則です。

この時期は、気象庁のデータが示すように、日本の多くの地域で気温と湿度が安定して上昇し、植物細胞の活動が活発になるため、発根に必要なエネルギーを十分に供給できます。

具体的な手順は、以下のステップに沿って丁寧に行いましょう。

- 挿し穂(さしほ)の準備:まず、親株から健康的で病害虫のない、その年に伸びた新しい枝を選び、10cm~15cm程度の長さになるように清潔なハサミでカットします。これが「挿し穂」となります。

- 葉の整理:次に、挿し穂からの水分の蒸散を抑え、体力の消耗を防ぐために葉を整理します。土に埋まる部分の葉はすべて取り除き、先端についている葉も2~3枚(1~2節分)だけ残します。さらに、残した葉もハサミで半分ほどの大きさにカットすると、蒸散をより効果的にコントロールできます。

- 水揚げ:カットした挿し穂の切り口を、水を張った容器に1~2時間ほど浸けます。これは「水揚げ」という作業で、挿し穂にしっかりと水分を吸収させ、植え付け後の乾燥を防ぐために非常に重要です。このとき、市販の発根促進剤(メネデールなど)を規定量水に混ぜておくと、発根がよりスムーズになります。

- 用土に挿す:挿し木・挿し芽専用の清潔な土(肥料分を含まない赤玉土やバーミキュライトなど)を鉢に準備します。土に水をかけて湿らせてから、割り箸などで挿し穂を挿すための穴をあらかじめ開けておきます。そして、挿し穂の切り口を傷つけないように、そっと優しく挿しましょう。深さは、挿し穂の長さの3分の1から半分程度が目安です。

- 植え付け後の管理:最後に、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水やりをします。その後は、直射日光が当たらない明るい日陰に置き、土の表面が乾かないように霧吹きで葉水を与えたり、適宜水やりをしたりして湿度を保ちます。順調にいけば、3週間から1ヶ月半ほどで新しい根が伸び始め、新芽が動き出します。

この一連の作業を通じて、お気に入りのエバーフレッシュから新しい命を育むという、園芸ならではの深い喜びを実感できるはずです。

挿し木で重要な枝を切る場所

観葉スタイル・イメージ

挿し木の成否は、どの枝を、どの部分で切るかという最初のステップで8割が決まると言っても過言ではありません。適切な挿し穂を用意できるかどうかが、その後の発根率に直接的に影響します。

エバーフレッシュの挿し木に最も適した枝は、その年に成長したばかりの、生命力に満ちた若々しい枝です。専門的には「緑枝(りょくし)」とも呼ばれる部分で、まだ木質化しておらず、緑色でしなやかなのが特徴です。

逆に、幹の根元に近い部分や、茶色く変色して硬くなった古い枝(木質化した枝)は、細胞の活動が落ち着いてしまっているため、発根能力が著しく低く、挿し木には向きません。

切る場所の具体的なポイント

枝をカットする際に最も意識すべきなのが、「節(ふし)」と呼ばれるポイントです。節とは、葉や新しい芽が分岐している、少し膨らんだ部分のことを指します。この節の周辺には、植物の成長を司る「成長点」が集中しており、新しい根や芽を形成する能力が非常に高いエリアです。

そのため、目的の節の5mm~1cmほど下を、清潔で切れ味の鋭いハサミやカッターナイフを使って、鋭角にスパッと斜めにカットするのが理想的です。

切り口を斜めにするのには明確な理由があります。断面積を広くすることで、水揚げの際に挿し穂が水分を吸収する面積が増え、乾燥のリスクを低減させることができます。

これが結果的に発根を力強く後押しするのです。逆に、切れ味の悪いハサミで切ってしまうと、枝の道管(水の通り道)が潰れてしまい、吸水がうまくいかずに挿し木が失敗する大きな原因となります。アルコールで消毒した清潔な刃物で、一気に切ることが成功への近道です。

挿し穂として避けるべき枝の特徴

- 幹の根元に近い、茶色く硬くなった古い枝

- 葉の色が悪い、または病害虫の被害が見られる枝

- 徒長してひょろひょろと力なく伸びている枝

- すでに花や蕾、実がついている枝(養分が繁殖に使われてしまい、発根に回らないため)

手軽に始められる水差しのやり方

観葉スタイル・イメージ

水差しは、土や特別な園芸用土を一切使わず、文字通り水だけで発根を促す、最もシンプルで手軽な増やし方です。園芸に初めて挑戦する方でも、準備するものが少なく、気軽に始めることができます。

また、透明なガラス容器などを使えば、日に日に白い根が伸びていく生命の神秘を直接観察できるため、お子様の自由研究や日々の癒やしとしても非常に人気があります。

手順は驚くほど簡単です。

- 挿し穂の準備:前述の「挿し木」と同様に、元気で若い枝を選び、10cm~15cmの長さで、節のすぐ下を斜めにカットします。水に浸かる部分の葉は、腐敗の原因となるため完全に取り除き、先端の葉を数枚だけ残す点も同じです。

- 容器に生ける:お好みの空き瓶やコップ、花瓶など、光が適度に入る透明な容器を用意します。そこに新鮮な水道水を入れ、挿し穂の切り口が全体の3分の1から半分ほど浸かるように生けます。

- 管理と置き場所:直射日光が当たると水温が上がりすぎて雑菌が繁殖しやすくなったり、挿し穂が弱ったりするため、直射日光の当たらない明るい室内で管理します。レースのカーテン越しに柔らかな光が入る窓辺などが最適な場所です。

水差しの管理における最重要ポイント

- 水の交換:これが水差しを成功させる上で最も重要な作業です。水道水は時間の経過とともに雑菌が繁殖し、水が濁ってしまいます。この状態が続くと、挿し穂の切り口が腐ってしまい、発根せずに終わってしまいます。これを防ぐため、できれば毎日、最低でも2~3日に1回は必ず全ての水を新鮮なものに取り替えましょう。

- 容器の洗浄:水を交換する際には、容器の内側に付着したぬめりもきれいに洗い流すことが大切です。ぬめりはバクテリアの温床であり、腐敗の原因となります。

これらの管理を丁寧に行えば、早ければ2週間、通常は1ヶ月ほどで切り口やその周辺から、白い綺麗な根が複数本伸びてきます。根が5cmほどの長さにまで成長したら、土に植え替えて鉢植えとして育てるステップに進むことができます。

もちろん、そのまま水栽培(ハイドロカルチャー)として、涼しげなインテリアとして楽しむことも可能です。

株分けで増やすタイミングと手順

観葉スタイル・イメージ

株分けは、鉢の中で大きく成長したエバーフレッシュの株を、文字通り複数に分割することで増やす、ダイナミックな方法です。根が鉢の中でパンパンに詰まってしまう「根詰まり」を起こすと、水の吸収が悪くなったり、生育が鈍ったりする原因になります。

株分けは、この根詰まりの解消を兼ねて、鉢の植え替えを行うタイミングで実施するのが最も合理的かつ効率的です。最適な時期は、植物が最も元気に成長する生育期の5月~9月頃です。

株分けは、根を直接扱うため、植物にとっては大きなストレスとなる外科手術のようなものです。そのため、株が弱っている時期や、夏の猛暑日、冬の休眠期に行うのは絶対に避けてください。回復がうまくいかず、最悪の場合、親株も子株も枯れてしまうリスクがあります。

株分けの具体的な手順

- 鉢から丁寧に取り出す:まず、作業を始める数日前から水やりを控え、土を乾かしておくと作業がしやすくなります。鉢の縁を地面に軽くトントンと打ち付けたり、鉢の側面を優しく叩いたりして、根鉢(根と土が一体化したもの)を鉢から剥がし、株をゆっくりと引き抜きます。

- 根を整理し、土を落とす:取り出した根鉢を、手で優しく揉みほぐし、古い土を3分の1から半分ほど丁寧に落とします。この過程で、黒く変色してブヨブヨになった腐った根や、古くて細い根があれば、ためらわずに清潔なハサミで切り取って整理しましょう。

- 株を分割する:根の絡まりを慎重に解きほぐしながら、どこで分けるかを見極めます。エバーフレッシュは根本から複数の幹が立ち上がっていることが多いので、その自然な分かれ目で分割するのが理想的です。手で優しく引き裂くように分けるのが基本ですが、あまりにも根が固く絡み合っている場合は、清潔なナイフやハサミを使って切り分けても構いません。その際、各株に均等に根がつくように配慮することが重要です。

- 新しい鉢に植え付ける:分割したそれぞれの株を、元の鉢より一回り小さいサイズの鉢に、新しい観葉植物用の土を使って植え付けます。

- 植え付け後の養生:植え付け後は、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。その後、根が新しい環境に馴染むまでの1~2週間は、直射日光を避けた明るい日陰で静かに養生させます。この期間に新しい芽が動き出す様子が見られたら、株分けが成功したサインです。そこから徐々に通常の管理へと移行していきましょう。

株分けは少し大胆な作業に見えるかもしれませんが、エバーフレッシュを若返らせ、新たな成長を力強く促す絶好の機会になります。数年に一度のリフレッシュ作業として、ぜひ挑戦してみてくださいね。

水耕栽培に挑戦するときの注意点

観葉スタイル・イメージ

水耕栽培(ハイドロカルチャー)は、土の代わりにハイドロボール(発泡煉石)やゼオライトといった無機質の人工培地を使用し、水と液体肥料で植物を育てる方法です。土を使わないため、清潔で害虫が発生しにくく、お部屋を汚す心配がないのが最大の魅力です。

また、ガラス容器などデザイン性の高い器を選べるため、インテリアとしての価値も非常に高まります。エバーフレッシュもこの水耕栽培で育てることは十分に可能ですが、成功させるためには、土栽培とは異なるいくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。

最大の注意点は、土で育った株を、そのまま水耕栽培に移行させてはいけないという点です。植物の根は環境に応じて性質を変えます。

土の中で育った根(土中根)は、土の粒子の間で酸素を取り込むようにできていますが、水の中で育った根(水中根)は、水に溶け込んだ酸素を取り込むようにできています。土中根をいきなり水だけの環境に移すと、酸素不足で呼吸困難に陥り、高確率で根腐れを起こしてしまうのです。

エバーフレッシュを水耕栽培で始める最も安全な方法

これから水耕栽培を始めるのであれば、「水差し」で発根させた苗を用いるのが、最も簡単で確実な方法です。水差しで育てた根は、初めから水環境に適応した「水中根」であるため、水耕栽培の環境へ極めてスムーズに移行できます。

水差しで根が5cm以上にしっかりと伸びたタイミングを見計らって、ハイドロボールなどの培地を入れた容器に優しく植え付けましょう。

水耕栽培の管理で気をつけるべきこと

- 根腐れ防止剤の必須性:水の腐敗は根腐れの直接的な原因です。これを防ぐため、容器の底には必ず「ミリオンA」や「ゼオライト」といった根腐れ防止剤を敷き詰めてください。これらは水を浄化し、根に必要な酸素を供給する重要な役割を果たします。

- 厳格な水位の管理:容器に入れる水の量は、容器全体の高さの5分の1から4分の1程度が鉄則です。根が常に完全に水に浸かってしまうと、酸素を取り込めずに窒息してしまいます。容器の上部は根が空気に触れられる「空気層」として、必ず確保するようにしてください。容器内の水が完全になくなってから、次の水やりをするのが基本です。

- 専用肥料の投与:水道水には植物の成長に必要な栄養素(窒素・リン酸・カリウムなど)が含まれていません。そのため、定期的に水耕栽培専用の液体肥料を、製品の指示に従って与える必要があります。与えすぎは根を傷める原因になるため、規定の希釈倍率と頻度を厳守しましょう。

これらのポイントを丁寧に守れば、土栽培とは一味違った、クリーンでおしゃれな水耕栽培のエバーフレッシュを、長く楽しむことができます。

観葉植物エバーフレッシュの増やし方のコツ

観葉スタイル・イメージ

参考

- 上手に枝分かれさせる剪定のコツ

- 気根が出てきたときのサインと対処

- 根腐れを防ぐ水やりのポイント

- 良い風通しと失敗しない温度管理

上手に枝分かれさせる剪定のコツ

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュを室内で育てていると、日当たりの良い方向へ向かって、ひょろひょろと一本の枝だけが徒長してしまうことがよくあります。これは「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」と呼ばれる、多くの植物に共通する性質が原因です。

頂芽優勢とは、植物の最も高い位置にある芽(頂芽)が、成長ホルモンであるオーキシンを活発に生成し、そのホルモンが下方の側芽(脇芽)の成長を抑制する現象を指します。これにより、植物はまず上方への成長を優先させるのです。

横方向に枝を増やし、葉が密に茂った美しいボリュームのある樹形にするためには、この頂芽優勢を人為的に解除する「剪定(せんてい)」が不可欠となります。

剪定の最大の目的は、成長のトップである頂芽を切り取ることです。これにより、オーキシンの供給が止まり、これまで眠っていた脇芽が一斉に目を覚まし、そこから新しい枝が伸び始めます。結果として、枝数が増え、こんもりとした豊かな樹形が形成されるのです。

剪定の最適な時期と具体的な方法

剪定を行うのに最も適した時期は、本格的な生育期が始まる春(4月~5月頃)です。この時期に剪定を行えば、植物が持つエネルギーが強いため、切り口からの回復が早く、すぐに新しい芽が元気に吹き出してきます。

逆に、生育が緩慢になる秋以降や、真夏に強い剪定を行うと、株がダメージから回復できずに弱ってしまう可能性があるため避けた方が無難です。

方法は非常にシンプルで、あなたが理想とする樹形よりも一回り小さいサイズをイメージし、伸びすぎた枝や混み合った枝を思い切って切り戻すだけです。

「どこで切れば良いか分からない」と迷った場合は、葉が出ている付け根(節)の5mm~1cmほど上を目安にカットしてください。節には必ず新しい芽(潜芽)が隠れていますので、そこから新しい枝が伸びてきます。

エバーフレッシュは非常に生命力が強い植物なので、少々切りすぎても生育期であれば問題なく再生します。失敗を恐れずに、理想の形を目指してチャレンジしてみましょう。

剪定によって切り落とした元気な枝は、そのまま挿し木用の「挿し穂」として活用できます。樹形を整える作業が、同時にお気に入りの植物を増やす絶好の機会にもなるのです。

気根が出てきたときのサインと対処

エバーフレッシュを長年育てていると、幹の途中や根元付近から、ひょろっとした細い根のようなものが空中や土の表面に向かって伸びてくることがあります。これは「気根(きこん)」と呼ばれるもので、名前の通り、空気中に伸びる根の一種です。

気根は、本来植物が自生している熱帯雨林のような多湿な環境で、空気中の水分を効率よく吸収したり、不安定な場所で体を支える支柱の役割を果たしたりするために発達させる器官です。

ご家庭で気根が出てきた場合、それはお部屋の湿度がある程度保たれており、エバーフレッシュが元気に成長している健康の証と捉えることができます。

特に、日本の梅雨時期など、空気中の湿度が高いシーズンに発生しやすい傾向があります。気根の存在自体が、植物の健康に悪影響を及ぼすことは全くないので、基本的には心配する必要はありません。

気根の具体的な対処法

気根を発見した場合の対処法は、あなたの好みや目指す樹形のイメージによって、主に2つの選択肢があります。

- 自然な姿としてそのままにしておく:気根は、エバーフレッシュが本来持つ生命力の発現です。自生地のワイルドな雰囲気を楽しみたい場合は、無理に処理せず、そのまま自然に伸びさせておくのも一つの鑑賞方法です。

- 見た目が気になるなら切り取る:すっきりとしたモダンな樹形を維持したい場合など、気根の見た目が気になるのであれば、清潔なハサミやカッターで、幹の付け根から切り取ってしまっても全く問題ありません。気根をカットしたダメージで、植物本体が枯れたり弱ったりするようなことはありませんので、ご安心ください。

ちなみに、同じサトイモ科の観葉植物であるモンステラなどでは、長く伸びた気根を土の中に誘導してあげることで、株を安定させる「支柱根」として機能させることがあります。

エバーフレッシュの気根はそこまで太くはなりませんが、植物の多様な生存戦略の一端を垣間見ることができる興味深い現象と言えるでしょう。

気根は、エバーフレッシュがあなたの家の環境によく順応し、健やかに育っているポジティブなサインと捉え、その生命力を楽しんであげてください。

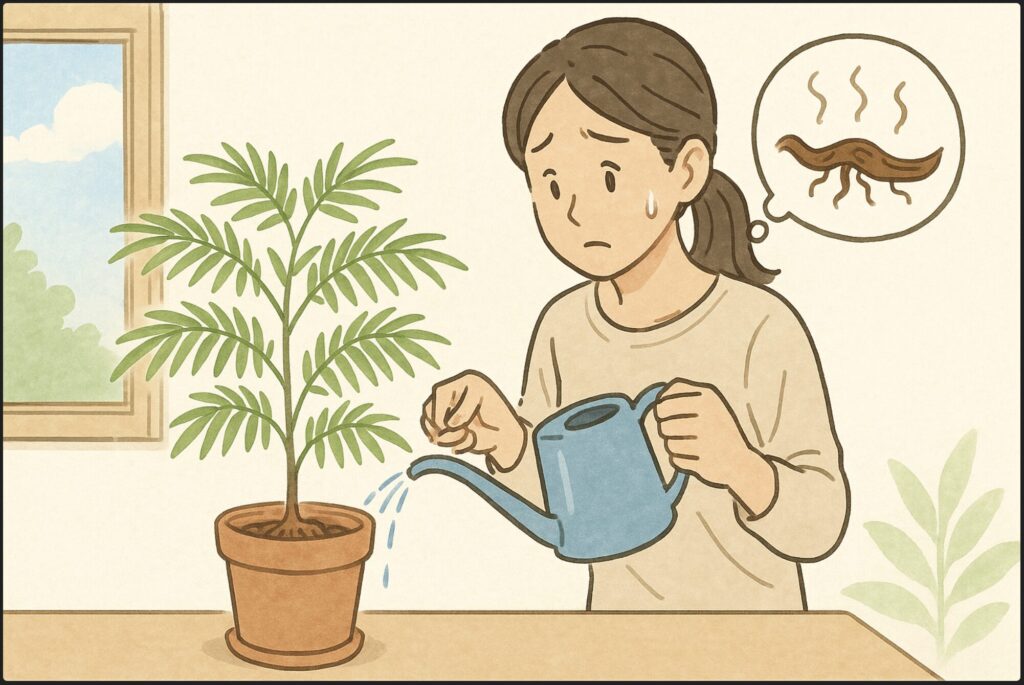

根腐れを防ぐ水やりのポイント

観葉スタイル・イメージ

観葉植物を枯らしてしまう原因として、常に上位に挙げられるのが、水のやりすぎによる「根腐れ(ねぐされ)」です。特にエバーフレッシュは水を好む性質があるため、良かれと思って頻繁に水やりをしてしまい、かえって根を傷めてしまうケースが後を絶ちません。

根腐れは、土が常にジメジメと湿った状態が続くことで、土の中の酸素濃度が低下し、根が呼吸困難に陥って壊死してしまう深刻な状態です。一度根腐れが進行してしまうと、残念ながら回復は非常に難しくなります。そのため、何よりも「予防」が重要となります。

根腐れを防ぐ水やりの絶対的な基本原則は、「土の表面が乾いたら、与えるときは鉢底から流れ出るまでたっぷりと」という、メリハリのある水やりを徹底することです。

常に土を湿らせておく「ちょこちょこやり」ではなく、土が乾く時間と湿る時間のサイクルを明確に作ってあげることが、酸素を好む健康な根を育てる上で不可欠なのです。

季節に応じた水やりの頻度

- 春~秋(生育期):気温が高く、エバーフレッシュが活発に成長するこの時期は、水の吸収も盛んです。土の表面を手で触ってみて、乾いているのを確認してから水やりを行います。与える際は、一部だけを湿らせるのではなく、鉢全体に行き渡るように、そして鉢底の穴から余分な水が十分に流れ出るまでたっぷりと与えてください。そして、受け皿に溜まった水は、その都度必ず捨てる習慣をつけましょう。ここに水が溜まっている状態は、鉢が常に水に浸かっているのと同じで、根腐れの最大の原因となります。

- 冬(休眠期):気温が下がるとエバーフレッシュの成長は緩やかになり、水の吸収量も格段に減ります。この時期に生育期と同じペースで水やりをすると、土がなかなか乾かずに根腐れを引き起こします。水やりの頻度をぐっと落とし、土の表面が乾いてからさらに2~3日、あるいは一週間程度の間隔を空けてから水を与えるくらい、やや乾燥気味に管理するのが冬越しの重要なポイントです。

土の乾き具合は、見た目だけでは判断が難しい場合があります。特に鉢の大きいものは、表面が乾いていても内部はまだ湿っていることが多いです。

指を土の第一関節くらいまで差し込んでみて内部の湿り気を確認したり、鉢全体を持ち上げてみてその重さで判断したり(水を含んでいると重い)、または市販の「水やりチェッカー(サスティーなど)」といった便利な園芸アイテムを活用するのも、失敗を防ぐための賢い方法といえるでしょう。

良い風通しと失敗しない温度管理

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュを室内で元気に、そして美しく維持するためには、水やりや日当たりといった基本的な管理だけでなく、目に見えない「風通し(空気の流れ)」と「適切な温度管理」も、実は非常に重要な要素となります。

これらは、病害虫の発生を抑制し、植物が本来持つ抵抗力を高める上で欠かせない環境要因です。

風通しが植物の健康を守る理由

空気がよどみ、風通しが悪い場所では、葉の周りの湿度が高止まりしやすくなります。このような多湿な環境は、カイガラムシやハダニといった吸汁性の害虫や、うどんこ病などのカビ(糸状菌)が原因の病気が大発生する絶好の条件となってしまいます。(参考:KINCHO園芸「病害虫ナビ」)

定期的に窓を開けて換気を行い、新鮮な空気を取り込むことが最も簡単な対策です。また、住宅事情などで十分な換気が難しい場合は、サーキュレーターや扇風機を使って、室内の空気を緩やかに循環させてあげるだけでも絶大な効果があります。

特に湿度が高くなる梅雨の時期や、葉が密集して茂っている場合は、意識的に風通しを確保するよう心がけましょう。

失敗しないための温度管理

中南米などの熱帯地域を原産とするエバーフレッシュにとって、生育に最も適した温度は20℃~25℃とされています。そのため、日本の春や秋の気候は非常に快適で、ぐんぐんと成長します。夏の暑さにも比較的強いですが、冬の寒さは非常に苦手です。

安全な冬越しのための重要ポイント

エバーフレッシュが越冬するために必要な最低温度は、一般的に8℃~10℃が目安とされています。これを下回る環境が続くと、葉を落としたり、最悪の場合は株全体が凍傷で枯死してしまったりする危険があります。

そのため、日本のほとんどの地域では屋外での冬越しは不可能です。秋になり、最低気温が15℃を下回るようになったら、早めに室内に取り込んであげましょう。

室内で管理する際にも注意が必要です。窓際は、日中は暖かいですが、夜間から早朝にかけては外気の影響で急激に温度が下がります。夜間だけでも、部屋の中央など、温度変化の少ない場所に移動させると安心です。

また、エアコンやストーブの暖房の風が直接エバーフレッシュに当たると、葉が極端に乾燥してチリチリになったり、落葉したりする原因になります。暖房器具からは少し離れた、風が直接当たらない場所に置いてあげてください。

適切な温度と心地よい風の流れを確保することが、エバーフレッシュを一年を通して元気に保ち、長く楽しむための重要な秘訣なのです。

観葉植物エバーフレッシュの増やし方まとめ

この記事で解説してきた、観葉植物エバーフレッシュの増やし方と、その成功率を高めるための管理のコツに関する重要なポイントを、最後に一覧でまとめます。これらの要点を押さえて、ぜひエバーフレッシュを増やすことに挑戦してみてください。

チェックリスト

- エバーフレッシュを増やす主な方法は挿し木・株分け・水差しの3つ

- 増やす作業の最適な時期は植物の生命力が最も高まる生育期の5月~7月が中心

- 挿し木にはその年に伸びた若く元気な枝を選び古い枝は避ける

- 挿し木の枝は葉の付け根である節の少し下を斜めにカットするのが鉄則

- 挿し穂の葉は先端の数枚だけ残し半分に切ると水分の蒸散を効果的に防げる

- 水差しは最も手軽な方法で成功の鍵は毎日のように行うこまめな水替えにある

- 株分けは植え替えと同時に行うのが効率的で根詰まりの解消にも繋がる

- 土で育った株をそのまま水耕栽培に移行させるのは根腐れのリスクが非常に高い

- 水耕栽培は水差しで発根させた水中根を持つ苗から始めるのが最も安全で確実な方法

- ひょろひょろに徒長した株は頂芽を剪定することで脇芽が育ち枝分かれを促せる

- 剪定は生育期が始まる春に行い葉の付け根の少し上で切ると新しい芽が出やすい

- 幹から出る気根は高湿度環境で出る健康の証であり気になるなら切っても問題ない

- 根腐れは水のやりすぎが最大の原因で土が乾いてからたっぷりというメリハリが重要

- 水やり後に受け皿に溜まった水は雑菌の温床になるため必ず捨てること

- 風通しを良くすることはカイガラムシやハダニなどの病害虫を予防する上で不可欠

- 冬越しは最低でも8℃以上を保てる室内で行い暖房の風が直接当たらない場所に置く