観葉スタイル・イメージ

モンステラの葉や茎が垂れ下がっているのを見て、「どうしてこんな状態になるの?」と不安に感じたことはありませんか?

この記事では、モンステラが垂れ下がる!と悩む原因や対策を知りたい方に向けて、水不足・光不足・根詰まりといった基本的なトラブルから、冬に葉が垂れる環境的な影響までを詳しく解説します。

さらに、モンステラが横に広がる・倒れるといった物理的な問題への対処法や、支柱を使ってまっすぐに育てるためのコツも紹介します。

モンステラが元気がないと感じたときにチェックすべきポイントや、育てる際にモンステラを置いてはいけない場所についても触れていきます。

モンステラの美しい姿を保ち、元気に育てるためのヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。

ポイント

- モンステラが垂れ下がる主な原因とその見分け方

- 水不足や光不足など環境要因への具体的な対処法

- 支柱や剪定を使った形の整え方と倒れ防止策

- 避けるべき置き場所や冬の管理方法

コンテンツ

モンステラが垂れ下がる原因とは?

観葉スタイル・イメージ

- 水不足が垂れ下がりの原因に

- 光不足が葉の垂れに影響する

- 根詰まりによる生育不良とは

- 冬に葉が垂れる原因と対策について

- 倒れる主な理由を解説

水不足が垂れ下がりの原因に

観葉スタイル・イメージ

モンステラの葉や茎が垂れ下がっているとき、まず確認すべきなのが水やりの状態です。特に夏場や乾燥した室内環境では、水分が不足することで葉がしなびたり、茎が柔らかくなったりすることがあります。

このような症状が出るのは、水分が根から十分に吸収されていないためです。

モンステラは熱帯地域の植物で、高温多湿の環境を好みますが、鉢植えで育てていると土が乾きやすくなり、思っている以上に早く水切れを起こす場合があります。水が足りないと、植物は葉先から水分を失い、やがて全体が元気をなくして垂れ下がってしまいます。

例えば、土の表面だけを見て水やりを判断していると、内部が乾き切っているのに見過ごしてしまうことがあります。

これを防ぐには、指で土の深さ2〜3cmほどの部分を触ってみるのがおすすめです。乾いていれば、たっぷりと水を与えるタイミングです。鉢底から水が流れ出るまでしっかり与えましょう。

ただし、水やりのしすぎは根腐れの原因になるため注意が必要です。毎日のように水を与えるのではなく、土の乾き具合に応じて調整することがポイントです。さらに、気温が低くなる冬場は成長が緩やかになるため、水の頻度を減らす必要があります。

このように、モンステラの垂れ下がりが気になるときは、まず「水分が足りているか」を冷静にチェックしましょう。植物の状態をこまめに観察することで、早期に異常を察知できるようになります。

光不足が葉の垂れに影響する

観葉スタイル・イメージ

モンステラの葉が垂れ下がる原因のひとつに、光不足があります。光は植物にとってのエネルギー源であり、十分な光がない環境では正常な成長ができません。これはモンステラに限らず、多くの観葉植物に共通する問題です。

モンステラは半日陰でも育つ丈夫な植物として知られていますが、実際には「明るい日陰」を好む植物です。

直射日光は葉焼けの原因になりますが、逆に光が極端に不足すると、光を求めて茎が細く長く伸びたり、葉の厚みや艶が失われたりします。その結果、葉が垂れ下がるようになり、全体的に元気がない印象になってしまうのです。

例えば、部屋の奥まった場所や、日中も電気をつけないと暗く感じるようなスペースでは、モンステラの光量としては足りていない可能性があります。このような場所では、葉の間隔が広がる、茎が細くなる、葉が小さくなるなどの「徒長」現象が起きやすくなります。

対策としては、レースカーテン越しの窓辺に置くのが理想的です。特に朝日が差し込むような場所は、やわらかい自然光を得られるため適しています。どうしても光が不足する環境で育てる場合は、植物用のLEDライトを活用するのも有効です。

ただし、急激に強い光に当てると葉焼けを起こすこともあるため、環境を変える際は徐々に光の量を増やすようにしましょう。

このように、モンステラの葉が垂れている場合は、置き場所の明るさが適切かどうかを見直すことが大切です。光と水のバランスが取れて初めて、モンステラは美しい姿を保つことができます。

根詰まりによる生育不良とは

観葉スタイル・イメージ

モンステラの葉が垂れ下がる原因として、根詰まりによる生育不良も見逃せません。根詰まりとは、植物の根が鉢の中で成長しすぎて空間を埋め尽くしてしまい、水分や養分の吸収がスムーズにできなくなる状態を指します。

このような状況になると、根が新しく伸びる余地がなくなり、土の中で根が絡まり合って酸素不足を起こします。結果として、モンステラ全体の生育が停滞し、葉や茎の張りが失われて垂れ下がってくるのです。

例えば、鉢底から根が出てきていたり、水やりをしても水がすぐに鉢底から流れ出てしまう場合は、根詰まりのサインかもしれません。このような兆候が見られたら、鉢を一回り大きいものに変える「植え替え」が必要です。

植え替えの適期は5月から9月の生育期です。この時期であれば、多少根を切っても回復が早く、モンステラにとって負担が少ないとされています。植え替え時には、古い根や黒くなった部分を取り除き、通気性の良い観葉植物用の土に植え替えるとよいでしょう。

ただし、植え替えの直後は株が一時的にストレスを受けやすいため、直射日光を避け、明るい日陰で管理することが望まれます。水やりも控えめにして、根がなじむのを待つことがポイントです。

このように、根詰まりは見た目では分かりにくい問題ですが、モンステラの健康を大きく左右します。育てて1年以上経つ場合は、一度鉢の中の様子をチェックしてみることをおすすめします。

冬に葉が垂れる原因と対策について

観葉スタイル・イメージ

冬になると、モンステラの葉が垂れ下がるという相談が多くなります。これは、寒さや乾燥といった環境の変化に植物が対応しきれず、体調を崩しているサインとも言えるでしょう。

モンステラは熱帯原産の観葉植物で、温暖で湿度の高い環境を好みます。よって、寒さや乾燥にはあまり強くありません。

まず、室内の温度が10℃を下回ると、モンステラは代謝が著しく低下します。その結果、水分の吸収がうまくいかなくなり、葉や茎に水分が行き渡らず、垂れ下がることがあります。

加えて、エアコンなどの暖房器具の影響で室内が乾燥しやすくなり、葉から水分が蒸発しやすくなることも影響しています。また、前述の通り日照時間の短さや光量の不足も葉のハリを失わせる要因となります。

このような状況を避けるためには、いくつかの工夫が必要です。まず、モンステラを冷気の当たる窓辺から離し、部屋の中心など比較的暖かく安定した場所に移動させることが大切です。

特に夜間は冷え込みが厳しくなるため、冷気が直接当たらないようにしてください。また、加湿器を使って湿度を50〜60%程度に保つと、乾燥による葉のダメージを軽減できます。

水やりのタイミングにも注意が必要です。冬は成長が止まるため、水分の吸収が鈍くなり、与えすぎると根腐れのリスクが高まります。土の中までしっかり乾いてから、少量ずつ与えるようにしましょう。

冬のモンステラ管理ポイント一覧

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 適正温度 | 10℃以上を保つ(夜間の冷え込みに注意) |

| 湿度管理 | 加湿器で50〜60%に調整するのが理想 |

| 水やり頻度 | 土が乾いてから少量ずつ(目安:1〜2週間に1回) |

| 光の確保 | 窓辺の明るい日陰(直射日光は避ける) |

| 置き場所 | 冷気の当たらない室内の中心部がおすすめ |

葉水(霧吹き)で葉の表面を湿らせるのも乾燥対策として有効です。

このように、冬の寒さや乾燥環境に注意しながら管理すれば、モンステラの葉の垂れ下がりは防げます。冬場は植物のストレスが増える時期ですので、日々の観察と丁寧なケアが重要です。

倒れる主な理由を解説

観葉スタイル・イメージ

モンステラが突然倒れてしまうと、多くの方が「病気なのでは?」と不安になりますが、実は原因は意外とシンプルなことが多いです。主な要因は「支えがない」「重心の偏り」「茎や根の弱体化」の3つに分けられます。

まず、モンステラは本来ツル性の植物で、自然界では樹木に絡みついて上へと成長します。

そのため、鉢植えで支柱を立てずに育てていると、自分の重さを支えきれずに倒れてしまうことがあります。葉が大きく成長するにつれて重さが増し、茎がしなったり傾いたりするのはよくある現象です。

次に、成長に伴ってモンステラの枝や茎が一方向に伸びていくと、重心が偏って鉢全体が不安定になります。

この状態が続くと、ちょっとした衝撃や水やりの拍子に鉢ごと倒れてしまう可能性があります。また、茎が細くて柔らかい場合は、光不足や栄養不足によってしっかりとした組織が育っていない可能性もあります。

さらに、根の状態も見逃せません。根詰まりを起こしていたり、過湿により根腐れを起こしていると、植物全体が弱り、茎が自立できなくなることもあります。特に、根が傷んでいる場合は水や養分の吸収が妨げられ、茎がしなびて倒れやすくなります。

こうした倒れを防ぐためには、まず支柱を用意し、茎をしっかりと固定することが効果的です。麻紐やビニールタイで「八の字」に結ぶと、植物に負担をかけずに安定させることができます。また、重心が偏らないように、定期的に鉢の向きを変えることも有効です。

いずれにしても、モンステラが倒れたときには「病気かもしれない」と決めつける前に、育て方や置き場所、支え方を見直すことから始めてみましょう。それだけで驚くほど安定した育ち方をしてくれるようになります。

モンステラが垂れ下がる時の対処法

観葉スタイル・イメージ

- 支柱で形を整える方法

- 横に広がる時の対応策

- 元気がないモンステラを復活させるコツ

- まっすぐにしたい時の工夫

- 置いてはいけない場所とは

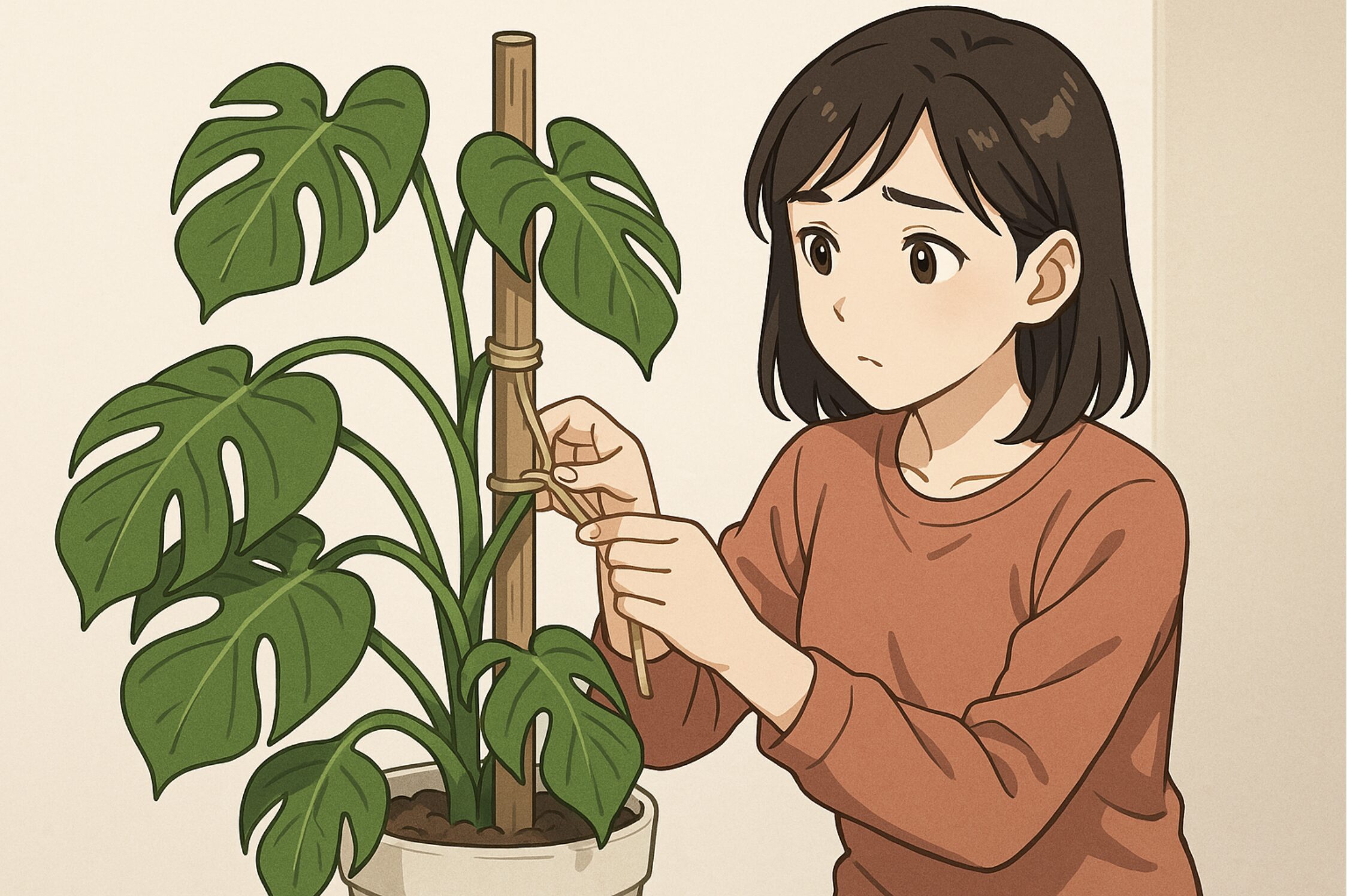

支柱で形を整える方法

観葉スタイル・イメージ

モンステラが倒れたり広がりすぎたりしてしまう場合、支柱を使って形を整えることが非常に効果的です。モンステラは本来、気根を伸ばして他の木に絡みつきながら育つ半つる性植物です。

そのため、何かに寄りかかるように成長する性質があり、鉢植えのまま放置していると自重で垂れ下がったり、株元が不安定になったりします。

こうした問題を防ぐには、適切な支柱を立ててモンステラを固定することが重要です。支柱には「ヘゴ棒」や「ココスティック」などの自然素材のものが人気です。

これらの支柱は表面に凹凸があり、モンステラの気根が絡みつきやすく、自然に上へと誘導しやすいメリットがあります。また、見た目もインテリアに馴染みやすいため、室内栽培にも適しています。

設置の際は、鉢の中央に支柱をしっかりと差し込み、モンステラの茎を麻紐やビニールタイで軽く固定します。

このとき、結び目は「八の字」にして支柱側にくるようにすると、植物への負担が少なくなります。新しく伸びた柔らかい茎は固定せず、そのまま様子を見ましょう。生長に合わせて自然に支柱に絡んでいきます。

ただし、支柱が細すぎたり短すぎたりすると安定感に欠けてしまいます。モンステラの大きさや鉢の深さを考慮して、十分な長さと太さの支柱を選ぶことがポイントです。

加えて、支柱を立てるタイミングは、生育期(5月〜9月)に行うのが望ましく、この時期であれば多少の負担がかかっても植物が回復しやすくなります。

このように、支柱を使って整えることで、モンステラの見た目が美しくなるだけでなく、倒れたり折れたりするリスクも減らせます。スペースの有効活用にもつながるため、広がりすぎが気になる方はぜひ取り入れてみてください。

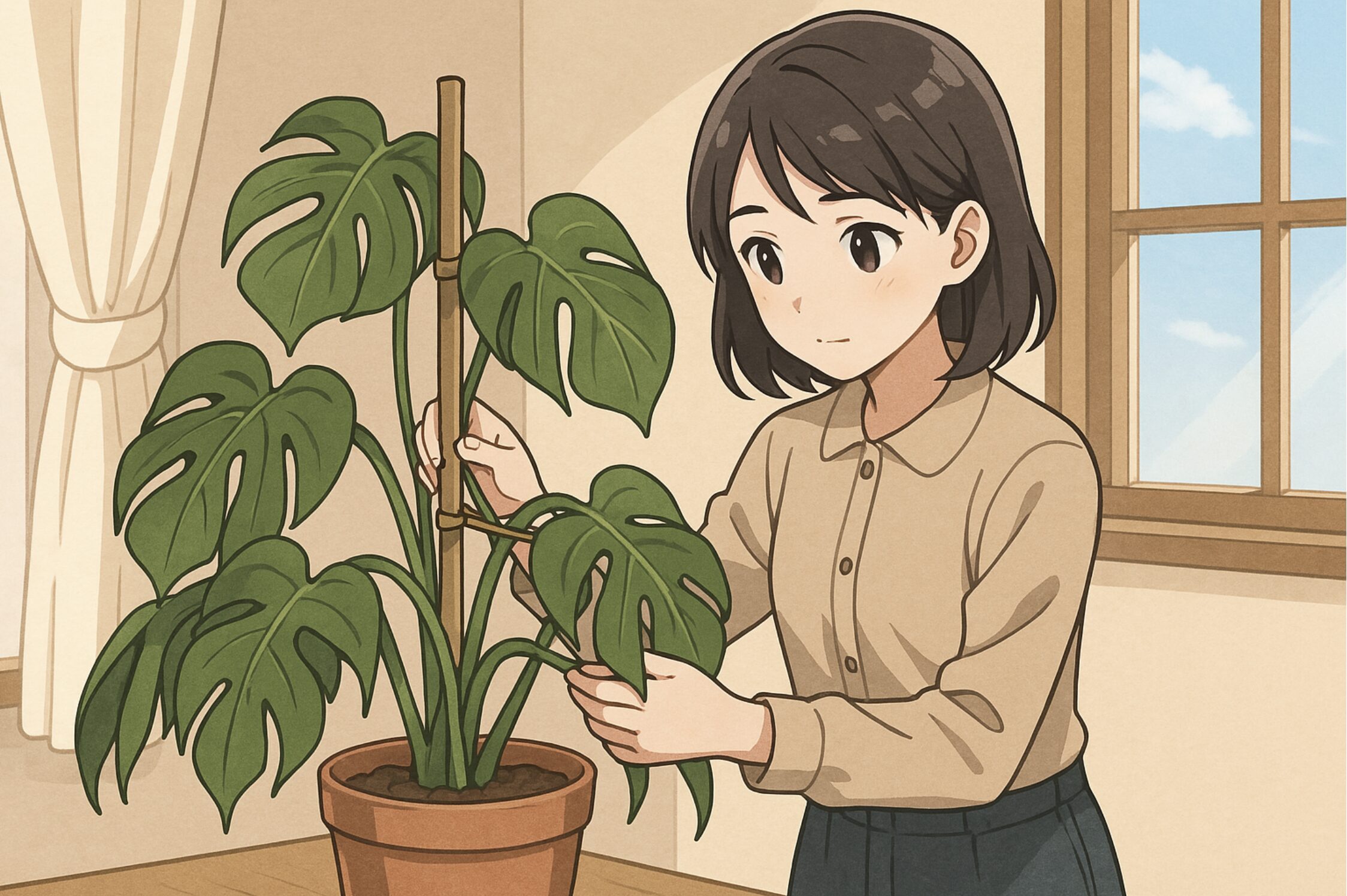

横に広がる時の対応策

観葉スタイル・イメージ

モンステラは生育旺盛な観葉植物であり、放っておくと横に大きく広がってしまう傾向があります。

特に支えがない状態では、茎が地面を這うように伸び、スペースを広く取ってしまうことも少なくありません。これは見た目が乱れるだけでなく、部屋のインテリアとしてのバランスを崩す原因にもなります。

こうした横への広がりに対処するには、まずモンステラの生育特性を理解する必要があります。モンステラは気根を出しながら支えを求めて成長する半つる性植物です。そのため、何らかの支柱や壁などに沿わせて育てることで、上方向への誘引がしやすくなります。

対策のひとつとして有効なのが、「剪定」と「支柱設置」の組み合わせです。広がりすぎた茎を思い切って剪定し、株の中心に向かってコンパクトな形に整えることで、全体のバランスをリセットできます。

剪定は生育期に行うことで、切った部分から新芽が出やすくなり、形を立て直しやすくなります。

加えて、支柱を設置して縦方向に誘導することで、横に広がる力を抑えることができます。支柱に茎を軽く固定し、成長の方向性を上に向かわせることで、自然な形でスペースを節約できます。

さらに、葉が密集しすぎないよう適度に間引くと、通気性がよくなり、病害虫の予防にもつながります。

もし支柱を立てるスペースが限られている場合は、リング型支柱を使って、全体を円形にまとめる方法もあります。これにより四方に伸びる茎を中央に寄せることができ、見た目にもすっきりした印象になります。

モンステラが横に広がるのは自然な成長の一環ですが、適切に対処すれば、限られた室内空間でも美しく管理することが可能です。

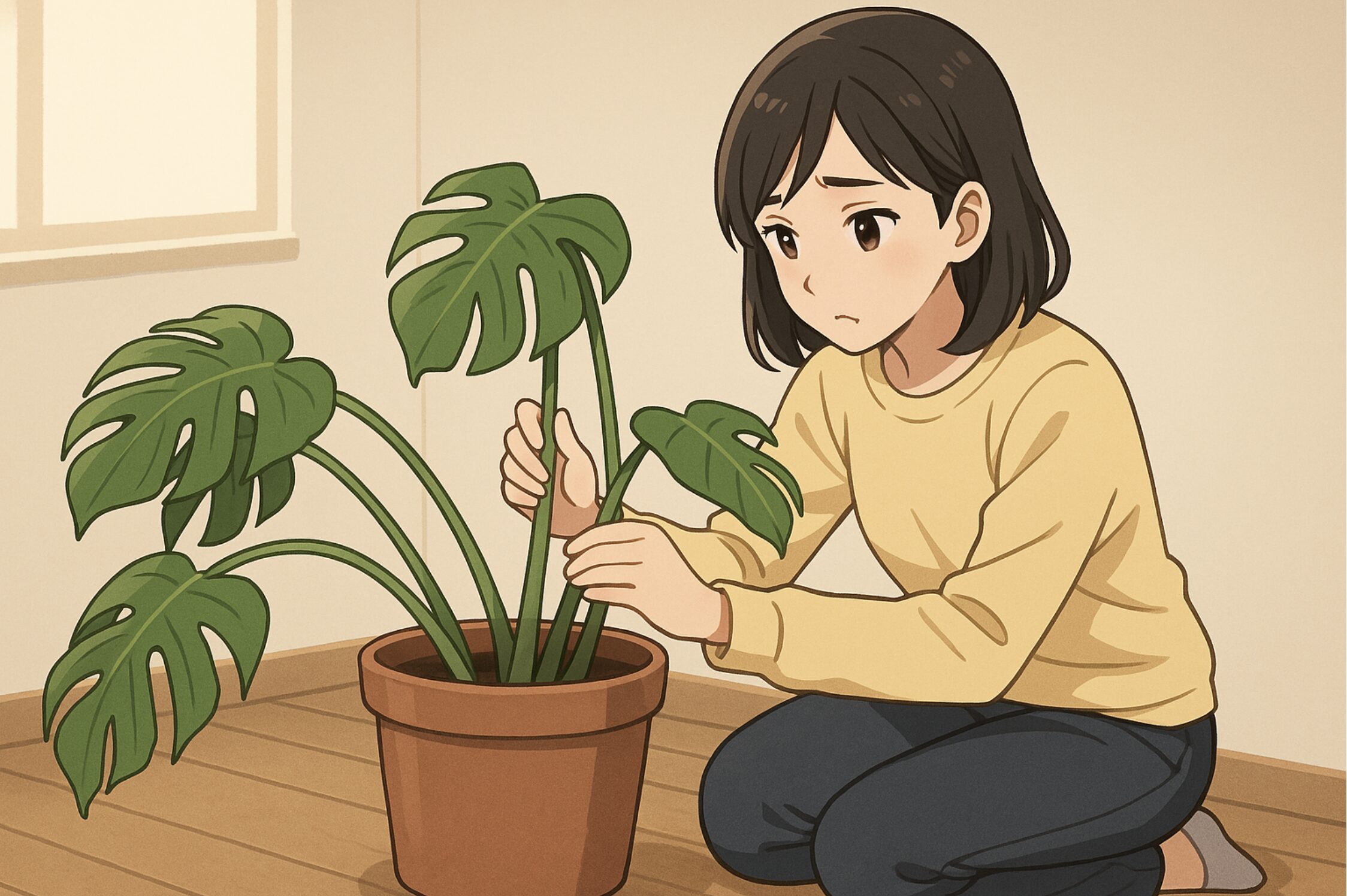

元気がないモンステラを復活させるコツ

観葉スタイル・イメージ

モンステラが元気をなくしてしまったとき、多くの場合は育成環境に何らかの問題があります。葉が垂れ下がっていたり、茎が柔らかくなっているようなら、すぐに対応することで回復が期待できます。

まず行いたいのは「環境チェック」です。日照、温度、水やりの頻度、土の状態、風通しなど、植物が置かれている状況を冷静に見直してみてください。

前述の通り、光が足りなければ茎がひょろひょろに徒長し、水が多すぎれば根腐れの原因になります。逆に乾燥が続けば葉はしなびてしまいます。

具体的には、鉢の置き場所を変えるだけでも変化が見られることがあります。明るい窓際に移動させ、直射日光が当たらないようレースカーテンで光を調整しましょう。

また、風通しが悪い場所ではカビや病害虫の発生リスクが高まるため、部屋の空気の流れにも気を配ることが大切です。

水やりは、土の乾き具合を見て判断することが基本です。表面だけでなく、土の中までしっかり乾いているかどうかを確認しましょう。過湿が原因の場合は、一度鉢から抜いて根の状態を確認し、黒ずんだ根があれば取り除いてから新しい土に植え替える必要があります。

また、追肥のタイミングにも注意が必要です。弱っている株には肥料を与えるよりも、まずは環境を整えて根の回復を優先しましょう。元気な新芽が出始めたら、薄めた液体肥料を少量ずつ与えることで、少しずつ活力を取り戻せます。

このように、モンステラが元気をなくしているときは、すぐに特効薬を探すのではなく、日々の管理を見直すことが第一歩です。小さな変化を見逃さず、丁寧に向き合うことが復活への近道になります。

まっすぐにしたい時の工夫

観葉スタイル・イメージ

モンステラをまっすぐ育てたい場合、いくつかのポイントを意識するだけで印象が大きく変わります。もともとモンステラはツル性の植物であり、野生下では木に絡みついて上に伸びていく性質があります。

そのため、支えがない環境では自重に負けて茎が倒れたり、横に広がってしまったりするのです。

まず試したいのが「支柱の設置」です。まっすぐ育てたい位置に支柱を立て、そこに茎を固定することで、成長方向をコントロールできます。

支柱は植物専用のものでも構いませんが、インテリア性を重視したい場合は、木材やココスティック、流木など自然素材を使うと部屋になじみやすくなります。

結ぶ際には麻紐やビニールタイを使い、軽く「八の字」に結ぶのがコツです。茎が傷まないよう、ゆるめに留めるのがポイントです。

次に意識したいのは「光の当て方」です。植物は光の方向に向かって成長する性質(屈光性)がありますので、常に一方向から光を受けていると、茎がその方向に傾いてしまいます。

これを防ぐには、鉢の向きを定期的に変えることが大切です。1~2週間に1回程度、鉢を90度ほど回転させることで、全体が均等に光を受けるようになります。

また、徒長を防ぐためには「光量の確保」も必要です。光が足りないと茎が細く長くなり、重みに耐えられず曲がってしまいます。

レースカーテン越しに日光が入る窓際など、明るい場所で管理することが望ましいでしょう。室内の明るさが十分でない場合は、植物用のLEDライトを使うのも一つの方法です。

このように、支柱・光・鉢の向きといった基本的な工夫を組み合わせることで、モンステラを美しくまっすぐに育てることができます。無理に引っ張ったりせず、植物の成長リズムに合わせて整えていくのが成功のポイントです。

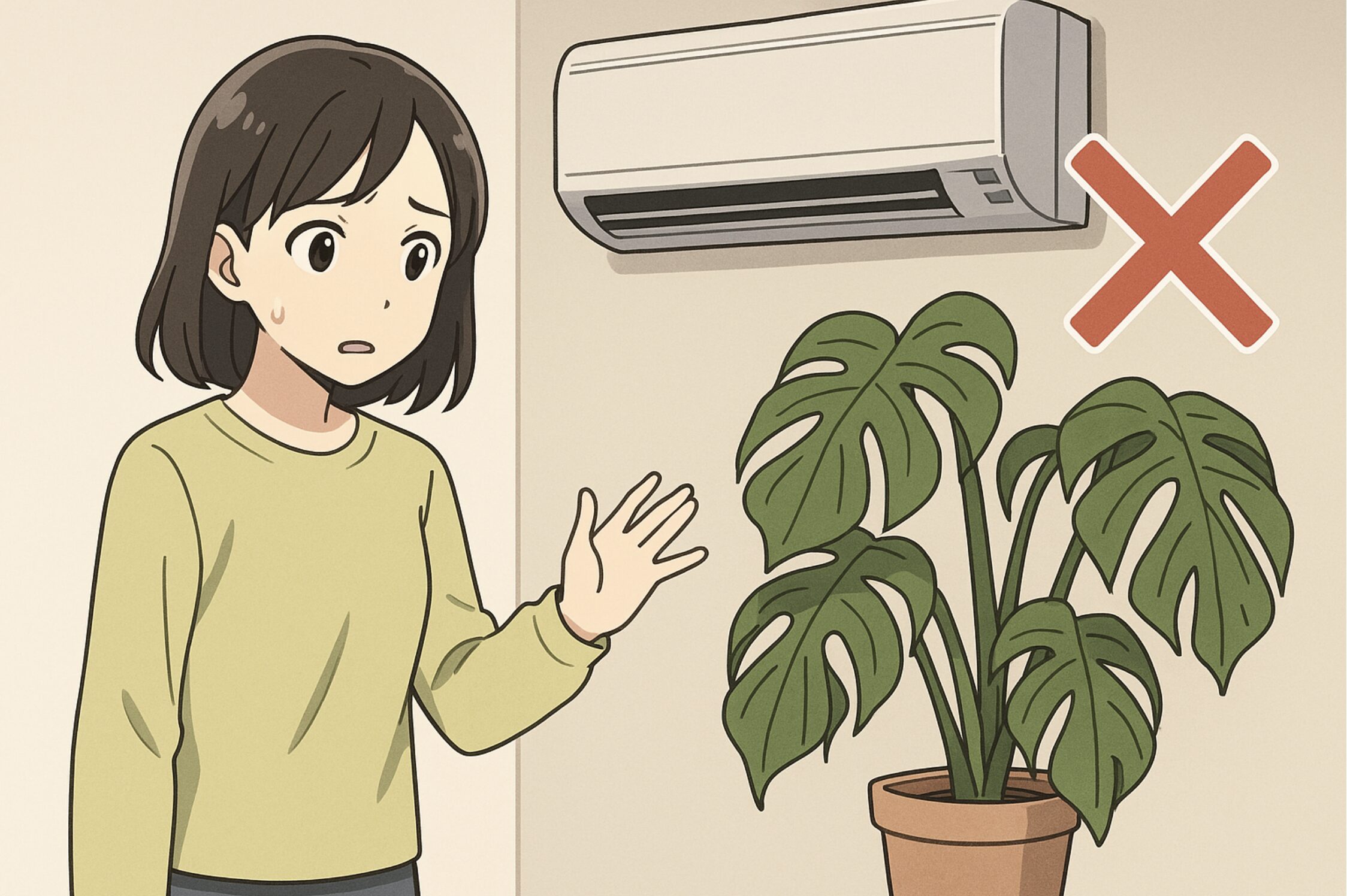

置いてはいけない場所とは

観葉スタイル・イメージ

モンステラを健やかに育てるためには、「どこに置くか」が非常に重要です。誤った場所に置いてしまうと、元気がなくなったり葉が垂れたりするだけでなく、病害虫のリスクが高まることもあります。ここでは避けたほうがよい主な場所について紹介します。

モンステラの設置NG場所とその理由

| NGな場所 | 問題点 |

|---|---|

| 直射日光が当たる窓辺 | 葉焼け・変色の原因になる |

| エアコンの風が直接当たる場所 | 乾燥・温度差で葉が傷む |

| 暗すぎる場所(窓のない部屋など) | 徒長や葉の垂れの原因に |

| 湿気がこもる場所(浴室近くなど) | カビ・害虫の温床になりやすい |

まず避けたいのが「直射日光が当たる窓際」です。モンステラは明るさを好む反面、強い日差しには弱いため、直射日光に長時間さらされると葉焼けを起こすことがあります。

特に夏場の西日や南向きの窓は注意が必要です。葉の色が茶色く変わったり、シミのような跡が出ている場合は、光が強すぎるサインかもしれません。

次に気を付けたいのは「冷暖房の風が直接当たる場所」です。エアコンの風は温度差だけでなく乾燥も引き起こし、モンステラにストレスを与えます。

冷風は根を冷やして成長を止めてしまい、暖房の熱風は葉の水分を急激に奪ってしまいます。風が直接当たらない位置を選び、必要であれば風よけを設置するなどの工夫が求められます。

また「極端に暗い場所」も避けるべきです。例えば、窓のない部屋の奥や物置に近い場所では、光不足により徒長が進み、茎が細くなったり、葉が垂れたりすることがあります。日光が入らない場合は、植物育成ライトを併用することで光量を補う必要があります。

さらに「湿気がこもる場所」も問題です。風通しの悪い場所では空気がよどみ、カビや害虫が発生しやすくなります。特に浴室の近くやキッチン周辺など、湿度が極端に高くなる場所は避けた方が良いでしょう。

理想的なのは、風通しの良いリビングや窓のある明るい部屋です。

このように、モンステラを置く場所にはいくつかの条件があります。光の質と量、風通し、温度変化などを考慮して配置すれば、植物は本来の美しさを保ちつつ、元気に成長してくれるはずです。置き場所選びは、育成成功の第一歩です。

モンステラが垂れ下がるときの主な原因と対策について

この記事をまとめます

- 水不足は葉や茎がしなびて垂れ下がる最大の原因である

- 表面の土だけでなく内部の乾き具合を確認する必要がある

- 水やりは鉢底から水が出るまでたっぷり与えるのが基本

- 過湿は根腐れのリスクを高めるため水やり頻度は調整が必要

- 光不足は徒長を引き起こし葉が垂れやすくなる

- 明るい日陰に置くことで健康的な姿を維持しやすい

- 暗すぎる場所ではLEDライトの補助が有効である

- 冬場の低温や乾燥は葉の垂れ下がりを招く要因になる

- 暖房の風や窓際の冷気は避ける配置が望ましい

- 冬は土が乾いてから少量の水を与えるのがよい

- 根詰まりは水分や栄養の吸収を阻害し垂れの原因になる

- 鉢底から根が出てきたら植え替えのサインである

- 倒れる場合は重心の偏りや支柱不足が考えられる

- 支柱の設置で上方向への成長を促し姿勢が安定する

- 適切な置き場所の選定が垂れ下がり防止に重要である