観葉スタイル・イメージ

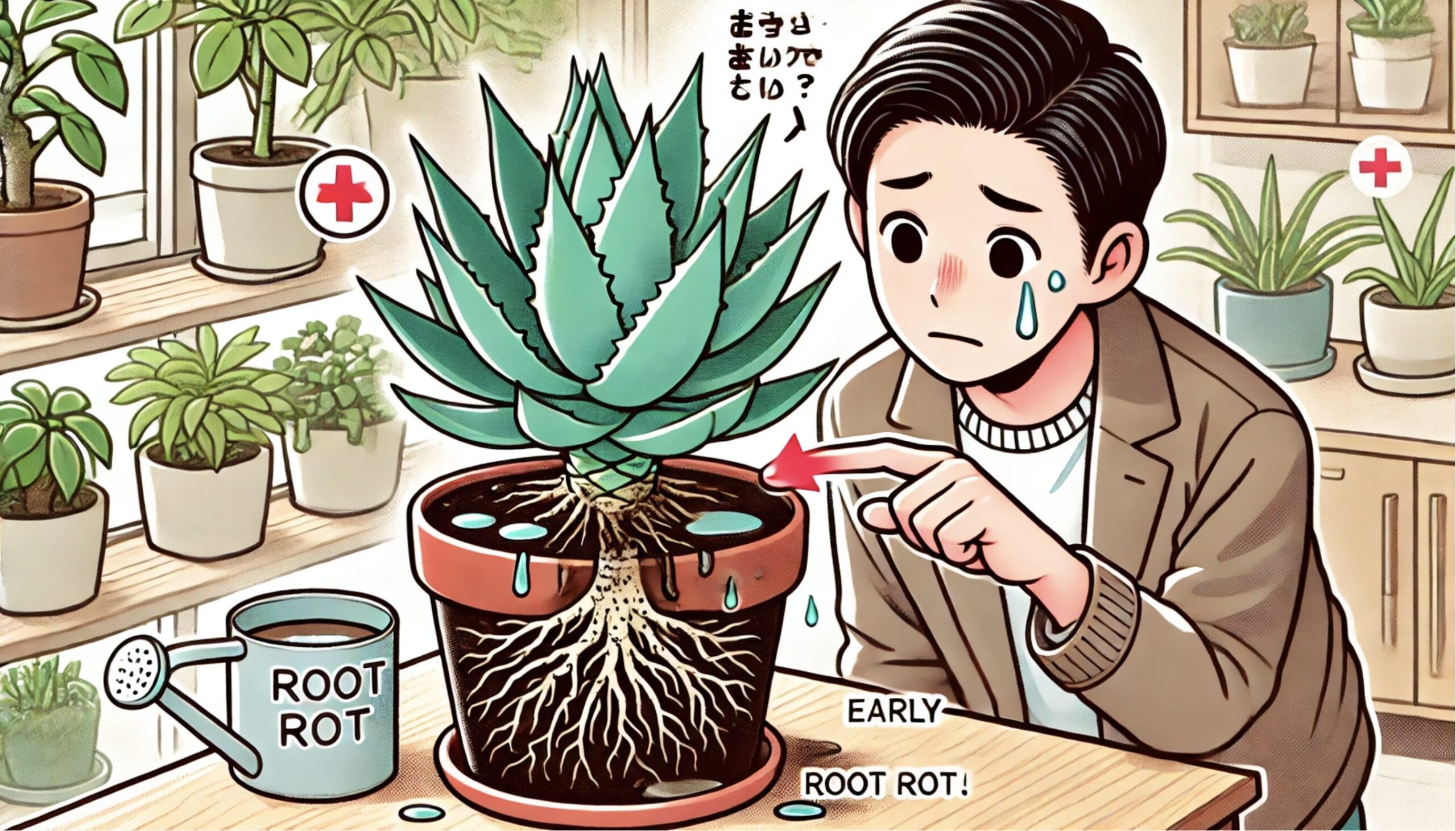

アガベを育てている中で、突然元気がなくなり「アガベの根腐れ?」ではないかと不安になることはありませんか。葉がブヨブヨと柔らかくなったり、株がグラつくような症状は、根腐れのサインである可能性があります。こうした異変を放置すると、最悪の場合は枯れてしまうこともあるため、早期の見分け方と対処が重要です。

この記事では、「アガベの根本が腐る原因は何ですか?」といった疑問に対し、根腐れの主な原因から、枯れる前兆の特徴、症状の見極め方まで詳しく解説します。また、「根腐れは手遅れですか?」という不安に応えつつ、万が一根腐れしてしまった場合でも試す価値のある復活方法についても紹介します。

さらに、ベンレートなどの殺菌剤の使い方や、効果的な植え替え手順、子株の発根管理のポイントまで、初心者でも分かりやすいように網羅しています。冬に多い腰水の注意点など、季節ごとの管理方法も含めて、アガベを長く健康に育てるための知識をまとめました。

根腐れを未然に防ぎ、万が一のトラブルにも冷静に対応できるよう、このガイドをぜひ参考にしてください。

ポイント

- アガベの根腐れが起こる具体的な原因と環境条件

- 根腐れの初期症状や見分け方、注意すべきサイン

- 根腐れを起こした場合の復活方法と対処手順

- 植え替えや殺菌剤の使い方など予防と管理の実践方法

コンテンツ

アガベの根腐れの原因と見分け方

観葉スタイル・イメージ

- アガベの根本が腐る原因は何ですか?

- 根腐れの症状、サインとは

- 葉がブヨブヨになるのはなぜ?

- 根腐れの見分け方とチェック方法

- 枯れる前兆を見逃さないために

- 根腐れは手遅れですか?

アガベの根本が腐る原因は何ですか?

観葉スタイル・イメージ

アガベの根本が腐る主な原因は、過湿による「根腐れ」が進行し、株元にまでダメージが及ぶことです。根が正常に機能しなくなると、水分や栄養の吸収が滞り、やがて株元から腐敗が始まります。

まず、最も多い原因は水の与えすぎです。アガベは本来、乾燥した地域に自生する植物であり、水分を過剰に与えると、鉢の中が常に湿った状態になってしまいます。このような環境下では、土壌中の酸素が不足し、根が呼吸できなくなることで酸欠状態となり、腐敗が始まります。

また、水はけの悪い土を使用している場合も要注意です。市販の草花用の土や観葉植物用の土は保水性が高く、アガベには適していません。土が長時間湿っていると、根が腐るリスクが高まり、それが株元に伝播する形で根本の腐敗へとつながっていきます。

さらに、鉢のサイズが大きすぎると、水分が抜けにくくなり、根周辺に湿気がたまりやすくなります。通気性の悪い鉢や、鉢底に排水穴がないものも同様です。

このように、アガベの根本が腐る背景には「過湿環境」が大きく関係しています。適切な水やりと、排水性・通気性の高い用土・鉢選びを意識することで、根本の腐敗は防ぐことができます。

根腐れの症状、サインとは

観葉スタイル・イメージ

根腐れが進行しているアガベには、いくつかの明確なサインが見られます。これらの兆候を早期に発見できれば、被害を最小限にとどめることが可能です。

まず一つ目のサインは、葉の様子に変化が現れることです。葉がしおれたり、垂れたりするのは、水分をうまく吸収できていない証拠です。これは根が傷んでいるために水分を供給できず、葉が水分不足に陥っているからです。特に新芽や中心部の葉が元気を失ってきた場合は注意が必要です。

次に、土の状態も重要な指標になります。水やりをしてから一週間以上経っているにもかかわらず、土が湿ったままであれば、通気性や排水性に問題があると考えられます。長期間湿った土は根にストレスを与え、腐敗を招きやすくなります。

さらに、土や株元から異臭がするのも要注意のサインです。カビ臭やツンとした腐敗臭は、すでに根が腐り始めている可能性を示しています。こうした臭いがある場合は、直ちに鉢から抜いて根の状態を確認する必要があります。

そして、株全体がグラグラと不安定になっている場合も見逃せません。健康なアガベは根でしっかり支えられているため、ぐらつきは根が弱っていることの表れです。

このように、見た目の変化・土の状態・臭い・株の安定性といった複数の視点から症状をチェックすることで、根腐れの兆候を早期に察知できます。

葉がブヨブヨになるのはなぜ?

観葉スタイル・イメージ

アガベの葉がブヨブヨと柔らかくなるのは、根腐れが進行し、水分が葉に行き渡らなくなった結果です。根がダメージを受けて水分吸収ができなくなると、葉の内部構造が崩れ、細胞が破壊されてしまいます。

この現象は、いわば「細胞崩壊」に近い状態です。水分が滞留しやすい環境で育てられていたアガベは、根から腐敗が始まり、それが地上部にも影響を及ぼします。水分がうまく調整されず、葉の内部に異常な量の水分が蓄積された結果、葉の組織が破裂しやすくなり、見た目にもブヨブヨとした手触りになるのです。

加えて、室温が高く通気が悪い場所で育てている場合、葉の劣化が一気に進む傾向があります。とくに高温多湿な夏場は、根の機能が追いつかず、葉の変化が急激に起こることが多いです。

また、冬場の水やりにも注意が必要です。アガベは冬に休眠期に入るため、水分の吸収力が落ちます。この時期に水を与えすぎると、根が吸い切れない水分が葉に滞り、結果としてブヨブヨ化を引き起こします。

見た目が柔らかくなった葉は、すでに細胞が壊れて元には戻りません。ブヨブヨになった葉が目立ってきたときは、速やかに状態の確認と対処を行いましょう。葉の様子は根の健康状態を映す鏡です。早期の発見と管理が、アガベの元気を取り戻す第一歩となります。

根腐れの見分け方とチェック方法

観葉スタイル・イメージ

アガベの根腐れを見分けるためには、地上部の変化と土壌の状態、そして根の様子を総合的に観察することが大切です。特に初めて植物を育てる方にとっては、葉の変化だけでは判断が難しいこともありますが、いくつかの具体的なポイントを押さえることで、根腐れかどうかを見極めやすくなります。

まず確認したいのは、葉の色と質感です。健康なアガベは葉が固く、ハリがあり、色も鮮やかです。しかし根腐れが進むと、葉がしおれたり垂れたりし、緑色から黄色、さらには茶色や黒に変色することもあります。特に成長点に近い新しい葉が変色する場合は、深刻なダメージのサインです。

次に注目したいのが、鉢土の湿り具合です。水やりから1週間以上経過しているにもかかわらず、土が湿ったままの状態であれば、排水性が悪いか、水分が過剰な証拠と考えられます。乾きにくい土は根を酸欠状態にし、腐敗を引き起こします。

さらに重要なのが「株の安定性」です。鉢を軽く揺らしたときに、株がグラグラと不安定な場合は、根がすでに傷んで支えられなくなっている可能性があります。この段階であれば、根腐れが進行していると見て間違いないでしょう。

最も確実なのは、実際に鉢から株を抜き、根の状態を直接確認することです。健康な根は白〜薄茶色で弾力がありますが、腐っている根は黒や濃い茶色でブヨブヨとした感触になっており、軽く引っ張ると簡単にちぎれてしまいます。

これらのチェックを通じて、根腐れの可能性が高いと判断できれば、早急に植え替えや殺菌処理といった対処が求められます。表面的な葉の変化だけで判断せず、株全体をしっかり観察することが何より大切です。

枯れる前兆を見逃さないために

観葉スタイル・イメージ

アガベが枯れる前には、いくつかの前兆が現れます。これらのサインを見逃さず、早めに対応することが、アガベの命を救う第一歩になります。

最もわかりやすいサインは、葉の変化です。本来、肉厚でピンと張りのあるアガベの葉が、柔らかくなったり垂れたりした場合は注意が必要です。また、葉先が茶色く枯れたり、葉の表面にシワが寄ったりするのも、根から水分や栄養を吸収できていないことを示しています。

さらに、葉の色の変化にも注目してください。葉が全体的に黄ばんできた場合、光不足や水のやり過ぎ、または肥料過多などのストレスがかかっている可能性があります。とくに、中心の新しい葉が変色したり、元気がなくなるようであれば、内部からダメージが進行していると見てよいでしょう。

また、植物全体の姿にもヒントがあります。株が明らかに傾いていたり、下葉が急速に枯れ込むような場合は、根腐れや根詰まりなど、地下部分でのトラブルが原因かもしれません。さらに、土から異臭がしたり、鉢底からカビが見えるといった異常も、見逃してはいけないサインです。

このような前兆が現れたときは、「様子を見る」だけで放置せず、できるだけ早く土の状態を確認し、必要であれば根のチェックや植え替えを行うようにしましょう。アガベは強健な植物ではありますが、根が完全に機能しなくなると、短期間で一気に弱ってしまいます。

小さな変化を早期にキャッチできるかどうかが、アガベを元気に保つカギです。日々の観察を習慣にすることで、枯れる前に異変に気づき、適切な対応ができるようになります。

根腐れは手遅れですか?

観葉スタイル・イメージ

アガベの根腐れは、進行度によっては復活が難しい場合もありますが、決してすべてが「手遅れ」というわけではありません。状況を冷静に判断し、早めに適切な処置を行えば、再び健康な姿を取り戻せることもあります。

まず確認したいのは、根や茎に「まだ硬い部分」が残っているかどうかです。根がすべて黒く腐り、茎や株元まで完全に柔らかくなってしまっている場合は、残念ながら復活の見込みは低いです。しかし、白くてしっかりした根や、芯のある茎部分が残っていれば、そこから再発根させることが可能です。

次に考えるべきは、復活させるための環境づくりです。根腐れを起こしたアガベは、まず腐敗した根をすべて取り除き、傷んだ部分に殺菌剤(ベンレートなど)を塗布したうえで、しっかりと乾燥させる必要があります。最低でも数日から1週間程度は直射日光を避けた風通しの良い場所で管理し、完全に乾燥した後に水はけの良い用土で植え替えましょう。

また、植え替え後はすぐに水を与えず、葉の状態が改善してくるまで乾いたまま様子を見ます。根が再び出てくるまでには時間がかかるため、数週間〜1ヶ月ほど根気よく観察することが必要です。

このように、根腐れが進んでいても、株の一部が生きていれば回復の余地はあります。逆に言えば、早期発見とスピーディな対応ができなければ、手遅れになってしまう可能性も高まるということです。

日頃からアガベの様子に注意を払い、少しでも異変を感じたらすぐに行動に移すこと。これが、手遅れを回避するための最善策になります。

アガベの根腐れ対策と復活のポイント

観葉スタイル・イメージ

- 根腐れしたら?復活方法を試す

- ベンレート等の殺菌剤の使い方

- 植え替えで環境をリセットする

- 子株、発根管理の正しい方法

- 腰水で冬に注意すべき管理方法

- 根腐れを防ぐ育成環境の整え方

根腐れしたら?復活方法を試す

観葉スタイル・イメージ

アガベが根腐れを起こした場合でも、状況によっては復活させることが可能です。まず重要なのは、被害の進行具合を見極めることです。葉が完全に溶けていたり、株元がドロドロに腐っている場合は手の施しようがありませんが、まだ硬さが残っている部分があれば、再生の可能性があります。

最初に行うべき作業は、アガベを鉢から優しく引き抜いて、土をすべて取り除くことです。このとき、根が柔らかく黒ずんでいたり、悪臭を放っていた場合、それはすでに腐敗が進行しているサインです。腐った根はすべて清潔なハサミやナイフで切り取り、健康な部分だけを残します。カット後は、傷口からさらに腐敗が広がらないように、殺菌剤や抗菌処理を行ってください。

続いて、乾燥期間を設けます。風通しの良い半日陰に置き、最低でも3日〜1週間、完全に乾燥させます。この工程を省くと、植え替え後に再び腐敗が再発するリスクが高くなります。

十分に乾燥させたあとは、水はけの良い用土(赤玉土、軽石、サボテン・多肉植物用の培養土など)に植え付けます。この際、大きすぎる鉢は避け、小さめの鉢を選ぶことで余分な水分の滞留を防ぐことができます。

植え替え直後は、水を与えず、株の様子を観察します。根が回復し始めるまでに時間がかかるため、焦らずじっくり待つことが大切です。新芽が動き出したり、葉が持ち直してきたら、水やりを少量から再開していきましょう。

このように、正しい手順で対処すれば、根腐れしたアガベでも回復できる可能性があります。何よりも冷静な判断と、適切な処置がカギとなります。

ベンレート等の殺菌剤の使い方

観葉スタイル・イメージ

アガベが根腐れを起こした際に使用される殺菌剤の一つが「ベンレート」です。これはカビや細菌による病気の予防・治療に効果がある薬剤で、特に根や株元の殺菌処理に適しています。

使い方は非常にシンプルですが、ポイントを押さえることが大切です。まず、根腐れ部分を取り除いた後、株の切り口を清潔にしておく必要があります。このとき、切断面に直接ベンレート粉をふりかける方法と、希釈液に浸す方法の2種類があります。

粉末で使用する場合は、切り口が乾いていないうちにまぶしておき、そのまま数日間、風通しの良い場所で乾燥させます。浸す場合は、500mlのぬるま湯にベンレートを1/2包ほど溶かし、根や株元を30分〜1時間程度浸けます。どちらの方法でも、処理後は必ずしっかりと乾燥させることが重要です。湿ったまま植え込むと、薬剤の効果が薄れるだけでなく、再び腐敗が進行する恐れがあります。

また、ベンレートは強力な薬剤のため、使いすぎには注意が必要です。植物全体にかけすぎると、かえってダメージを与えることがあります。必要な部分にだけ適量を使い、取り扱い後は手をよく洗いましょう。

なお、使用期限や保存環境にも気を配ってください。古くなった薬剤は効果が薄れることがあるため、購入後は冷暗所に保管し、開封後はなるべく早めに使い切るのがおすすめです。

このように、ベンレートを適切に使うことで、アガベの根腐れ対策に高い効果が期待できます。処置のタイミングと使用方法を誤らなければ、再発防止にもつながります。

植え替えで環境をリセットする

観葉スタイル・イメージ

アガベが根腐れを起こした場合、そのままの環境で育て続けるのは非常に危険です。なぜなら、傷んだ根や汚染された土を放置してしまうと、たとえ元気な部分が残っていたとしても再び腐敗が進んでしまうからです。こうしたリスクを回避するために必要なのが、植え替えによる環境のリセットです。

まず、植え替え前に行うべきことは、鉢から株を抜き、古い土をすべて落とす作業です。このとき、残った土が根に付着していると、そこから細菌やカビが再発する可能性があります。可能であれば水の中でやさしく洗い流し、しっかりと根の状態を確認しましょう。

次に、腐っている根や黒ずんで柔らかくなっている部分を、清潔なハサミで取り除きます。カット後は殺菌処理を施し、風通しの良い日陰で3日〜1週間ほど乾燥させてください。完全に乾いた状態で新しい鉢と用土に植え付けることが、再発を防ぐうえで重要です。

用土には必ず排水性・通気性に優れた素材を使いましょう。市販の多肉植物・サボテン用の土が便利ですが、自作する場合は赤玉土、軽石、くん炭などをバランスよく配合すると効果的です。また、鉢選びも見落とせません。鉢底にしっかりと穴が空いており、通気性のある素焼き鉢やスリット鉢がおすすめです。

さらに、植え替え直後はすぐに水を与えず、株の様子を見ながら管理します。乾燥状態で1~2週間ほど様子を見て、葉が元気を取り戻してきたら水やりを少しずつ再開する流れが基本です。

このように、根腐れ後の植え替えは「ただ土を変える作業」ではなく、「育成環境を根本から見直し、リセットするための重要な処置」といえます。慎重かつ丁寧に行うことで、アガベは再び健やかな成長を見せてくれるでしょう。

子株、発根管理の正しい方法

観葉スタイル・イメージ

アガベの子株を健康に育てるためには、発根管理の方法を正しく理解し、丁寧に実践することが不可欠です。発根とは、土や水の中で根を出す段階のことを指し、この工程がうまくいくかどうかが今後の成長に大きく影響します。

まず、子株を親株から分けるときは、なるべく根が付いた状態で切り取るのが理想です。ただし、根がない状態で分かれた場合でも、発根管理をしっかり行えば問題ありません。大切なのは「発根しやすい環境」を整えることです。

発根には「水耕管理」と「土耕管理」の2つの方法があります。水耕管理は、子株の根元だけを水に浸し、2〜3日に一度水を交換するというやり方です。清潔な水を使い続けることで、腐敗のリスクを減らしながら発根を促すことができます。一方、土耕管理では、乾燥しやすい無機質用土(軽石、赤玉土など)を使って、根のない子株を浅く植えます。この際、土が完全に乾いたら水を与えるというリズムを守ることが重要です。

また、発根中は直射日光を避けた明るい日陰に置き、気温は20〜25℃前後を保つようにしましょう。温度が低すぎたり、湿度が高すぎると、根が出る前に腐ってしまう可能性があります。

発根に成功したかどうかを確認するには、株の下部に白い突起が現れているかどうかをチェックします。根が出た後は、発根環境から育成環境へ移行することを忘れずに。水耕管理で発根した株は、早めに土に切り替えることで徒長や根腐れのリスクを下げられます。

このように、子株の発根には「清潔さ・適切な水分・安定した温度」がそろっていることがカギとなります。どちらの方法でも、日々の観察と管理を続けていれば、健康な根が育ちやすくなります。

更に発根管理について詳しく知りたい場合はアガベの発根管理!水苔で根を育てる環境作りや水苔発根しない時の対策の記事で解説していますので、こちらも確認してみてください。

腰水で冬に注意すべき管理方法

観葉スタイル・イメージ

腰水とは、鉢の底を水に浸すことで根に水分を与える方法ですが、冬の時期には注意点がいくつかあります。この方法は特に発根中の子株や、根がまだ弱い株に対して水分を安定して供給する手段として利用されます。ただし、気温が低下する冬場には、管理方法を間違えると根腐れや成長不良の原因になることもあります。

まず、冬の腰水管理で最も注意すべきなのは「水温」と「浸ける時間」です。寒さが厳しい季節は水温が下がりすぎる傾向があるため、冷たい水に長時間浸すと根がダメージを受けることがあります。そのため、腰水は日中の暖かい時間帯に行い、1〜2時間ほどで切り上げるのが安心です。

また、腰水をする頻度も夏場とは異なります。冬はアガベが休眠状態に入り、根の吸水力が低下するため、水を与えすぎると鉢内に水分が残り、腐敗しやすくなります。用土の表面が乾いてから数日様子を見たうえで、必要に応じて腰水を行う程度にとどめましょう。

さらに、腰水後は必ず水を切ってから鉢を戻すようにしてください。受け皿などに水が溜まったまま放置していると、気温の低下と相まって根腐れのリスクが一気に高まります。鉢底からの排水と通気をしっかり確保することが、冬の管理では特に重要です。

気温管理も忘れてはならないポイントです。アガベは5℃を下回るとダメージを受けやすいため、腰水を行う際は室内や温室など、温度が安定した場所で行うようにしましょう。サーキュレーターを使って空気を循環させると、湿気がこもりにくくなり、環境を安定させやすくなります。

このように、冬場の腰水管理は「やりすぎないこと」と「水分の扱いに慎重になること」が成功のポイントです。適切な温度と通気環境を整えることで、アガベを冬のトラブルから守ることができます。

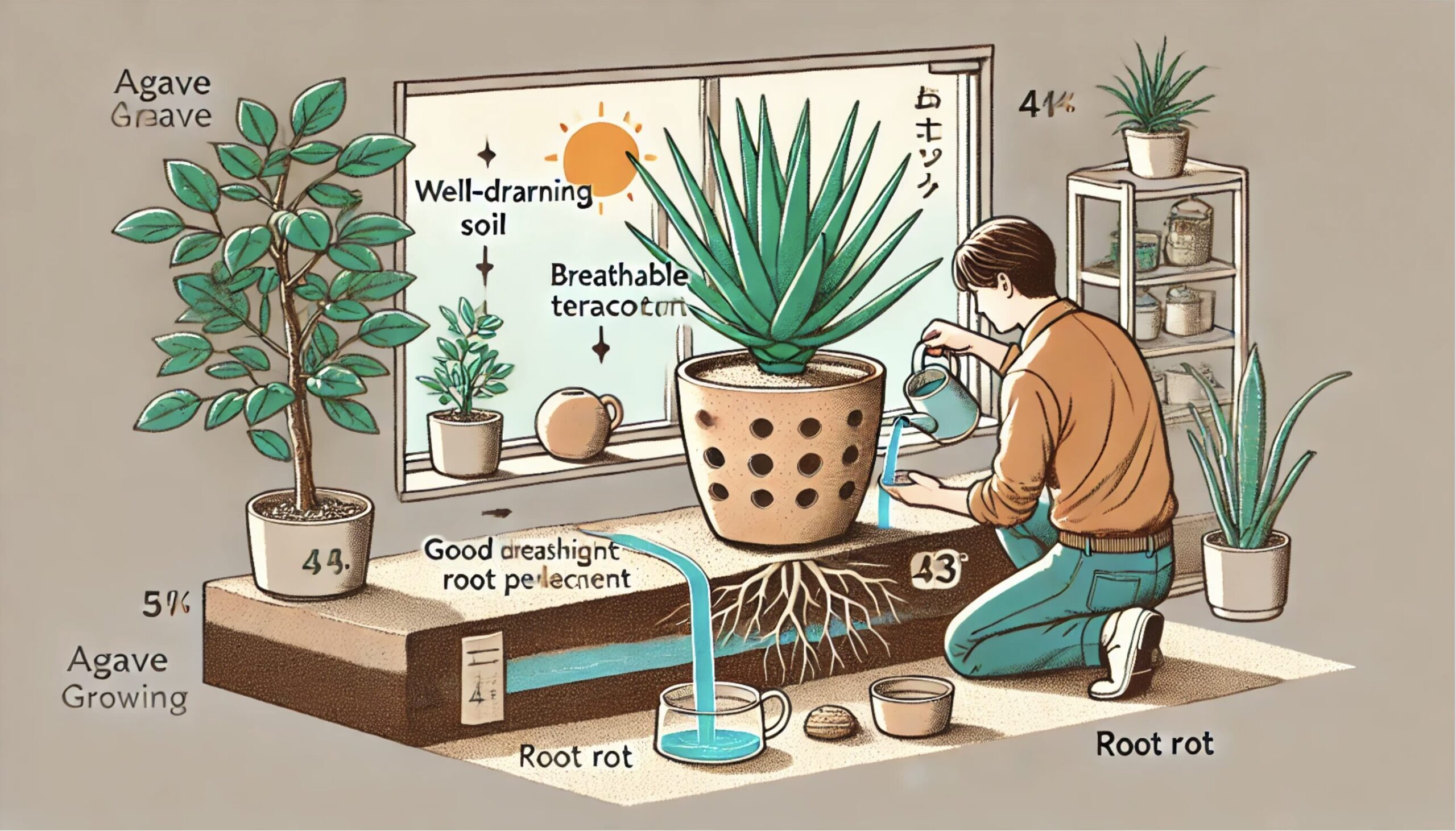

根腐れを防ぐ育成環境の整え方

観葉スタイル・イメージ

アガベを健康に育て続けるには、根腐れを未然に防ぐための育成環境を整えることが非常に重要です。根腐れの多くは、育てている環境がアガベにとって過湿・低温・通気不足といった不適切な状態であることに起因しています。これらを改善するだけで、植物の調子は大きく変わってきます。

まず、育成環境の中でもっとも大切なのが「水はけの良い用土」です。一般的な観葉植物用の土では保水性が高すぎるため、アガベには適しません。赤玉土や軽石などをベースにした無機質主体の用土を選ぶことで、水が滞留せず、根に十分な空気を届けることができます。用土の粒が潰れてきたと感じたら、劣化のサインと捉えて新しい土に交換するタイミングです。

次に「鉢選び」も大切なポイントです。底穴がしっかり空いている鉢を選ぶのは基本中の基本ですが、通気性に優れたスリット鉢や素焼き鉢を使用することで、鉢内部の蒸れを軽減できます。また、鉢のサイズも重要で、あまり大きすぎる鉢に植えると、水が抜けにくく根腐れの原因になってしまいます。根に対してややコンパクトな鉢が適しています。

さらに、置き場所の選定にも気を配りましょう。アガベは日光を好む植物ですが、真夏の直射日光は葉焼けのリスクがあります。春・秋はしっかり日に当て、夏は遮光ネットで日差しを和らげるとよいでしょう。また、風通しの良い場所に置くことで、用土の乾燥が促進され、湿度のこもりも防げます。

室内で育てている場合は、サーキュレーターや扇風機を活用して空気を循環させるのがおすすめです。窓際に置くだけでは風が届かない場合もあるため、機械的な風の補助が根腐れ防止につながります。

最後に、水やりの管理も忘れてはいけません。春から秋の生育期は、土が完全に乾いてからたっぷり与えるのが基本です。気温が下がる冬場は、さらに乾燥状態を保ちつつ、頻度を控えめにする必要があります。季節に応じた水管理を意識することで、根に余計なストレスを与えずに済みます。

こうして環境全体を整えることができれば、根腐れのリスクは大幅に減り、アガベは丈夫に育ってくれます。日常のちょっとした工夫と観察が、アガベの健やかな生育を支える基盤となるのです。

アガベの根腐れ原因と対処法を総まとめ

この記事をまとめます

- 過湿環境がアガベの根腐れの主な原因

- 水の与えすぎにより根が酸欠状態になる

- 水はけの悪い土は根腐れのリスクを高める

- 鉢が大きすぎると水分が滞留しやすくなる

- 葉がしおれるのは水分吸収の異常のサイン

- 土が長期間湿っている場合は排水不良の可能性

- 異臭がする場合はすでに根が腐敗している可能性

- 葉がブヨブヨになるのは細胞崩壊が起きているため

- 根腐れの進行で株全体が不安定になる

- 鉢から抜いて根の色や弾力を確認することが重要

- 新芽が変色していたらダメージが内部まで及んでいる

- まだ硬い茎や根が残っていれば復活の可能性がある

- ベンレートなどの殺菌剤で根や切り口を処理する

- 植え替えは古い土を完全に除去し乾燥後に行う

- 発根管理は気温・水分・清潔な環境がカギとなる