観葉スタイル・イメージ

アガベを育てていると、突然葉に油染みのような跡が現れ、次第に白っぽく変色していくことはありませんか?それは、アガベマイトの被害かもしれません。

アガベマイトとは、アガベにのみ寄生する非常に小さなダニの一種です。肉眼では確認できないほど微小なため、被害に気づいた時には既に広がっていることも少なくありません。

この記事では、アガベマイトの症状と見た目の特徴から、アザミウマとの違い、原因や侵入経路、そして何より大切な予防対策と駆除方法までを詳しく解説します。

効果的な殺虫剤や薬剤の選び方、水没処理(どぶ漬け)の正しい方法、被害が進んだ場合の成長点の保護と胴切りの手順、さらには室内での対策と季節別ケアのポイントまで、アガベ愛好家のために必要な情報をすべて網羅しています。

アガベマイトの被害から大切な植物を守るために、ぜひ最後までお読みください。適切な知識と対策で、健康で美しいアガベを維持することができます。

ポイント

- アガベマイトの特徴と被害の症状の見分け方

- アガベマイトの侵入経路と予防対策の方法

- 効果的な駆除方法と使用すべき薬剤の種類

- 被害を受けた株の回復方法と季節ごとの適切なケア

コンテンツ

アガベマイトとは何か?特徴と被害の実態

観葉スタイル・イメージ

- アガベマイトとは

- 症状と見た目の特徴

- アガベマイトとアザミウマの違い

- 原因とどこから侵入するか

- 被害が進行するメカニズム

アガベマイトとは

観葉スタイル・イメージ

アガベマイトは、アガベ特有の非常に小さなダニの一種です。正式名称は「Eriophyoidea(フシダニ上科)」に属し、体長はわずか0.12mmから0.5mmほどしかありません。このサイズは肉眼では確認できないほど小さく、実体顕微鏡がなければ観察することが困難です。

一方で、アガベだけに寄生するという特徴があり、他の植物には移動しないことが確認されています。アガベの生長点付近に発生し、特に柔らかい若い葉を好んで攻撃します。

このダニは乾燥した環境を好むため、アガベの栽培環境と相性が良いことが被害を拡大させる一因となっています。また、寒さに強く、冬期でも完全に死滅することはなく株の中で越冬する能力を持っています。

アガベマイトの活動は季節によって変化し、特に春から夏にかけて活発になります。この時期はアガベの成長も活発になるため、被害が急速に拡大することがあります。

なぜ厄介かというと、目視できないサイズであるため、被害に気づいたときには既に重度の被害が進行していることが多いからです。初期症状を見逃すと、アガベ全体の美観を損ねるだけでなく、生育にも大きな影響を与えることになります。

このため、アガベ愛好家にとってアガベマイトは恐れられる存在であり、予防対策と早期発見・駆除が非常に重要視されています。

症状と見た目の特徴

観葉スタイル・イメージ

アガベマイトによる被害の初期症状は、葉の表面に現れる油染みのような跡です。この特徴から海外では「グリースダニ」とも呼ばれています。初期段階では単なる水滴の跡や肥料の残りと見間違えることもあり、見逃されやすい症状です。

次に進行すると、この油染みの中に白っぽい部分が現れ始めます。これはダニが葉の細胞を吸汁することで葉緑素が破壊された結果です。やがて、この白い部分は茶色いサビのような線状の傷跡へと変化していきます。

さらに症状が進行すると、被害を受けた葉は正常な成長ができなくなり、変形や変色を起こします。特に特徴的なのは、トップスパイン(葉の先端の棘)が通常より弱く小さくなったり、葉の表皮が失われたような状態になることです。

このような症状は、主に生長点付近の新しい葉に集中する傾向があります。マトリョーシカのように重なり合ったアガベの葉の間に潜り込み、内側から被害を与えるため、外側の成熟した葉はあまり被害を受けません。

被害の見分け方としては、以下のポイントに注目するとよいでしょう:

注意ポイント

- 油染みのような光沢のある跡

- マダラ状に色が抜けた部分

- 中心部の若い葉に集中する被害

- 葉の変形や奇形

- 鋸歯(葉の縁のギザギザ)が弱くなる

これらの症状に気づいたら、すぐに対処することが重要です。症状が進行すると、アガベの美観を取り戻すには長い時間がかかります。

アガベマイトとアザミウマの違い

観葉スタイル・イメージ

アガベマイトとアザミウマは、どちらもアガベを攻撃する害虫ですが、その特徴や被害の様子には明確な違いがあります。これらを区別することは、適切な対策を講じる上で非常に重要です。

まず、サイズの違いが最も顕著です。アザミウマは1〜2mm程度で肉眼でも確認できますが、アガベマイトは0.12〜0.5mmとはるかに小さく、肉眼での発見はほぼ不可能です。

被害の症状も異なります。アザミウマが攻撃した場合、葉には白っぽいマダラ模様が現れ、進行すると茶色や黒っぽい線状の傷跡(瘡蓋のような)が残ります。一方、アガベマイトの場合は油染みのような跡から始まり、白っぽく色抜けした後に茶色い傷跡へと変化します。

生態と発生サイクルにも違いがあります。アザミウマの生育サイクルは約20日と短く、一度に100個ほどの卵を産み、急速に個体数が増加します。アガベマイトのサイクルはこれより長いものの、乾燥環境を好むためアガベの生育環境と相性が良く、持続的な被害をもたらします。

薬剤耐性の面でも差があります。アザミウマは農薬への耐性がつきやすいことで知られていますが、アガベマイトには特定の薬剤(アグリメックなど)が効果的です。ただし、どちらも定期的なローテーション散布が推奨されます。

侵入経路と予防法も異なります。アザミウマは飛翔能力があり自然界から飛来することもありますが、アガベマイトは主に新規導入株からの接触感染がほとんどです。このため、アガベマイト対策では新規株の隔離がより重要となります。

これらの違いを理解することで、発見時の正確な判断と適切な対策が可能になります。

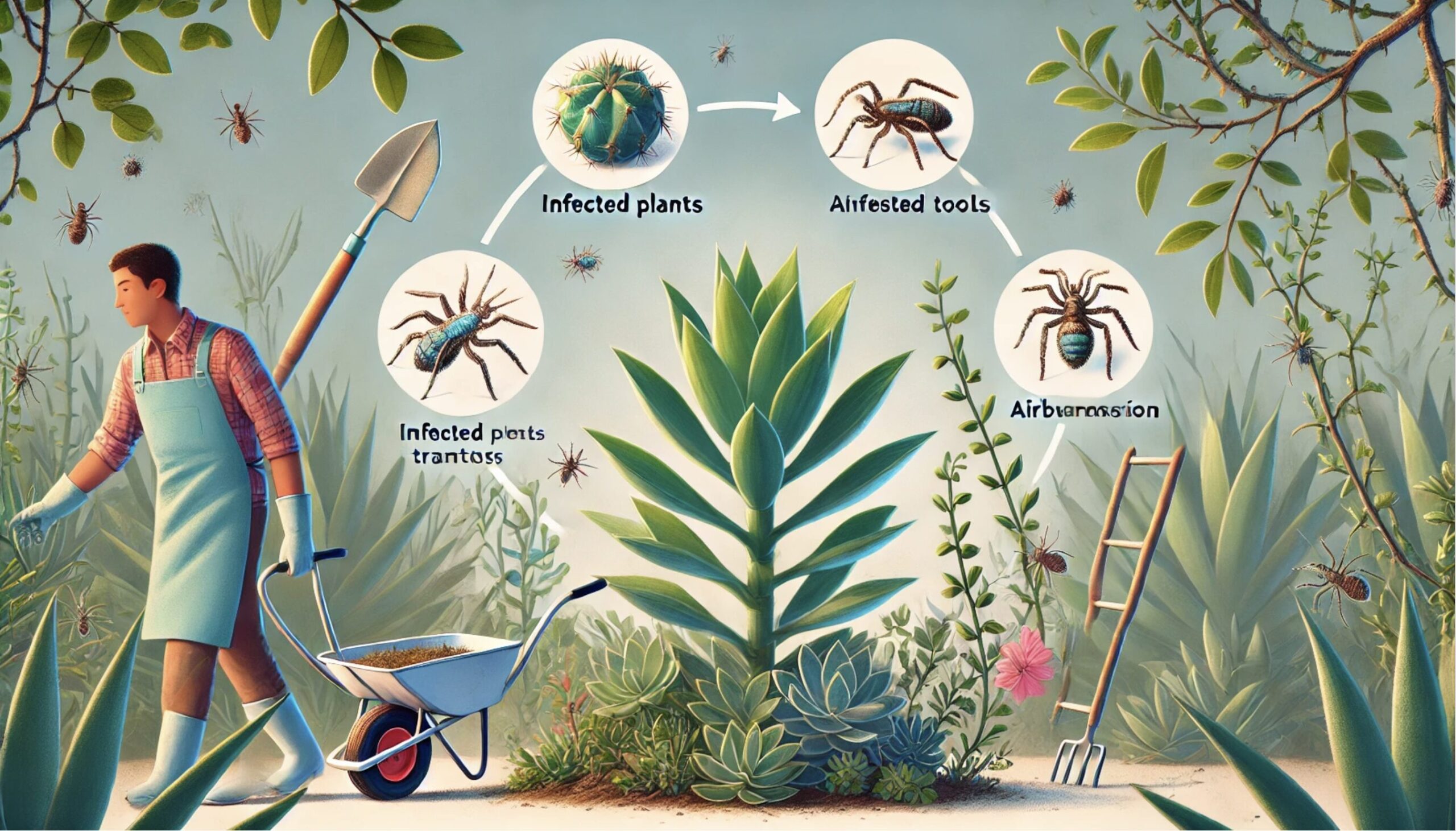

原因とどこから侵入するか

観葉スタイル・イメージ

アガベマイトの侵入経路を理解することは、効果的な予防策を講じる上で非常に重要です。このダニは自然界から飛来して感染することは極めて稀で、ほとんどの場合は感染した株との接触によって広がります。

主な侵入経路は新規導入株です。特に子株交換や個人間での売買などで入手したアガベには注意が必要です。親株がアガベマイトに感染していると、子株にも既に移っている可能性が高いからです。フリマアプリなどでは「親株が虫に食われて胴切りした」という説明とともに子株が販売されていることがありますが、こうした株は既にアガベマイトが蔓延している可能性が高いです。

アガベマイトは風に乗って移動する能力を持っているため、一度感染した株がある場合、近隣の株にも容易に広がります。実際に、一株の感染から周囲4株程度まで被害が広がった事例も報告されています。

また、使用する道具(ハサミや植え替え用の道具)を介した感染も考えられます。特に感染株を扱った後、消毒せずに他の株を扱うと感染リスクが高まります。

室内栽培の場合でも油断はできません。新規導入株を適切に処理せずに他の株と同じ場所に置くと、短期間で被害が広がることがあります。定期的な薬剤散布を行っている場合でも、アガベマイトに効果のない薬剤を使用していると知らず知らずのうちに被害が拡大することもあります。

このように、アガベマイトは主に人為的な要因で広がるため、新規株の導入時の対策と日常的な管理が非常に重要になります。

被害が進行するメカニズム

観葉スタイル・イメージ

アガベマイトによる被害は、その微小さゆえに初期段階では気づきにくく、時間をかけて徐々に進行していきます。このメカニズムを理解することで、早期発見と適切な対処が可能になります。

まず、アガベマイトはアガベの葉の表面に生息し、特に若い葉や成長点付近を好んで攻撃します。アガベの特徴である重なり合った葉の構造は、このダニにとって絶好の隠れ家となります。葉と葉の間に潜り込み、外からは見えない場所で被害を広げていきます。

アガベマイトは口器を葉に刺して細胞内の液体を吸引します。この吸汁行為によって葉の細胞が破壊され、最初は油染みのような症状が現れます。やがて葉緑素が破壊されて白っぽく色抜けし、最終的には茶色い傷跡になります。

なぜこれが厄介かというと、アガベの成長特性にあります。アガベは中心部から新しい葉を展開させていきますが、アガベマイトは特にこの成長が活発な部分を攻撃します。そのため、被害が進行すると新しく展開する葉も全て被害を受けた状態になります。

また、アガベマイトは成長点までは到達しないものの、成長点付近の若い葉に被害を与えるため、結果的に新しい葉が全て奇形や変色を起こした状態で展開することになります。

季節による影響も見逃せません。アガベの活性が高まる春から夏にかけては、アガベマイトも活発に活動します。この時期に被害が急速に拡大することがあり、気づいたときには既に深刻な状態になっていることも少なくありません。

冬期は活動が鈍化するものの完全には死滅せず、株の中で越冬します。そのため、春になると再び活動を開始し、被害が再発することがあります。一度被害を受けた株は、適切な処置を行わないと長期間にわたって美観を損ねた状態が続きます。

アガベマイト駆除と予防の効果的な方法

観葉スタイル・イメージ

- 予防対策と導入時の注意点

- 効果的な殺虫剤と薬剤

- 水没処理(どぶ漬け)の方法

- 成長点の保護と胴切り

- 室内での対策と季節別ケア

予防対策と導入時の注意点

観葉スタイル・イメージ

アガベマイトは、一度発生すると完全駆除が難しい害虫です。そのため、予防対策が非常に重要になります。特に新規株の導入時には細心の注意が必要です。

新しくアガベを購入した場合は、必ず他の株から隔離して2週間から1ヶ月程度の観察期間を設けましょう。この「検疫期間」が予防の第一歩となります。観察期間中に少しでも怪しい症状が見られた場合は、さらに隔離期間を延長し、必要な処置を行います。

ベアルート株(根を切り落とした状態の株)を購入した場合は、殺虫剤と殺菌剤を混合した薬液に浸漬処理することが効果的です。具体的には、ベンレートやトップジンなどの殺菌剤と、ディアナSCやモベントフロアブルなどの殺虫剤を適切な濃度で希釈し、5〜20分程度漬け込みます。株の大きさによって浸漬時間を調整するとよいでしょう。

鉢植え株の場合でも、一度土から抜いて殺虫殺菌処理を行うことをお勧めします。用土の中にアザミウマの蛹や親が潜んでいる可能性があるためです。購入元の用土をそのまま使用することは避け、自分の管理する用土に植え替えることが安全です。

定期的な予防散布も重要です。室内栽培であっても、2週間に1回程度の殺虫剤散布が理想的です。使用する薬剤は耐性がつかないよう、数種類をローテーションで使用することがポイントです。

日常的な管理としては、定期的な株の観察を心がけ、少しでも異変を感じたら早急に対処することが大切です。特に春から夏にかけての成長期には注意深く観察しましょう。

このような予防対策を徹底することで、アガベマイトの発生リスクを大幅に減らすことができます。一度発生すると駆除に時間と労力がかかるため、予防こそが最良の対策といえるでしょう。

効果的な殺虫剤と薬剤

観葉スタイル・イメージ

アガベマイト駆除に効果的な薬剤を知ることは、被害株の回復と予防において非常に重要です。アガベマイトはアザミウマ対策で使用される一般的な殺虫剤では効果が低いため、専用の薬剤を選ぶ必要があります。

最も効果が高いとされるのが「アグリメック」です。アバメクチンを主成分とするこの薬剤は浸透性があり、葉の表面から裏側まで薬剤が染み込む特徴があります。アガベの生長点付近まで潜り込んだアガベマイトにも効果を発揮します。通常は500倍に希釈して使用し、株がびしょびしょになるまでしっかりと散布します。ただし、アグリメックは劇物指定されているため、購入時には印鑑や住所の提示が必要で、保管は必ず鍵のかかる場所で行いましょう。

次に「ダブルフェースフロアブル」と「コテツフロアブル」も有効です。ダブルフェースフロアブルはビフェナゼートとフェンピロキシメートを含む殺ダニ剤で、年間使用回数は1回と制限されています。コテツフロアブルは年間2回使用可能で、2000倍に希釈して使用します。両者とも浸透移行性はありませんが、アプローチなどの展着剤を1000倍希釈で加えることで、葉への浸透効果を高めることができます。

「モベントフロアブル」は浸透移行性に優れた殺虫剤で、2000倍に希釈して使用します。アガベマイトだけでなく、アザミウマにも効果を発揮するため、複合的な予防に適しています。

「花いとし」も一般的に入手しやすい薬剤として知られています。アグリメックほどの効果はありませんが、初期段階の予防や軽度の被害であれば効果が期待できます。

薬剤使用の際の最も重要なポイントは、耐性防止のためのローテーション散布です。例えば、アグリメック→コテツフロアブル→ダブルフェースフロアブルの順で、約1週間の間隔を空けて散布する方法が効果的です。同じ薬剤を連続して使用すると、アガベマイトが耐性を獲得する可能性があるため注意が必要です。

また、薬剤散布は朝夕の涼しい時間帯に行い、真夏の高温時は避けましょう。薬害のリスクを減らすことができます。

水没処理(どぶ漬け)の方法

の方法.jpg)

観葉スタイル・イメージ

水没処理(どぶ漬け)は、アガベマイトを物理的に駆除する方法の一つです。特に新規導入株や被害が初期段階の株に効果的です。ただし、単なる水没では不十分で、正しい手順と注意点を理解して実施する必要があります。

基本的な水没処理の手順は以下の通りです。まず、株を土から抜き取り、根を丁寧に洗います。この際、古い土はできるだけ除去しましょう。次に、殺虫剤と殺菌剤を混合した薬液を準備します。ベンレートを1000倍希釈(またはトップジン1000倍希釈)に、ディアナSC3000倍希釈とモベントフロアブル2000倍希釈を加えた薬液が効果的です。

準備した薬液に株全体を浸し、特にアガベの中心部(生長点付近)が浸るように注意します。浸漬時間は株の大きさによって異なりますが、小さな子株なら5分程度、中株程度なら15〜20分が目安です。大きな株の場合は、時折回転させて芯まで薬液が染み込むようにしましょう。

なぜ単なる水没では不十分かというと、アガベマイトは気門と呼ばれる呼吸器官を油で覆っており、水が入りにくい構造になっているためです。薬液に展着剤を加えると、この油の層を通過して薬剤が効果を発揮します。ただし、過剰な展着剤の使用は株にストレスを与える可能性があるため注意が必要です。

水没処理後は、株を日陰で十分に乾燥させてから植え付けます。処理直後は直射日光を避け、1〜2日程度は様子を見ることをお勧めします。

また、この処理を行う際の注意点として、薬液の取り扱いには十分気をつけ、手袋やマスクなどの保護具を着用することが重要です。使用後の薬液は適切に処理し、環境への配慮も忘れないようにしましょう。

水没処理は定期的な予防策としても有効ですが、頻繁に行うと株に大きなストレスを与えるため、3〜6ヶ月に1回程度が適切です。日常的な予防には定期的な薬剤散布の方が適しています。

成長点の保護と胴切り

観葉スタイル・イメージ

アガベマイトの被害が進行した場合、成長点の保護と必要に応じた胴切りが重要な対処法となります。適切な処置により、被害株でも美しい株へと復活させることが可能です。

まず、成長点の保護について説明します。アガベマイトは成長点そのものまでは到達しませんが、その周辺の若い葉に被害を与えることで、結果的に新しく展開する葉すべてに影響が及びます。被害株の処置では、傷んだ葉を除去しながらも成長点を保護することが重要です。

被害の初期段階では、外側から徐々に葉を剥いていき、傷のない健康な葉が出てくるまで進めます。この際、成長点を傷つけないよう慎重に作業を行いましょう。ピンセットや細い箸などの道具を使うと作業がしやすくなります。

被害が進行して中心部まで影響が及んでいる場合は、より慎重な対応が必要です。可能な限り成長点を残すことを意識しながら、傷んだ葉を除去します。外見上は大きく変わりますが、成長点が健全であれば3〜6ヶ月程度で美しい葉を展開し始めます。

一方、被害が極めて深刻で成長点までダメージを受けている場合は、胴切りという手法も有効です。胴切りとは、株の頭部を切り落とし、子株を育てる方法です。アガベは生命力が強く、胴切りしても根がしっかりしていれば枯れることはありません。

胴切りの手順としては、まず清潔な刃物で健全な部分と被害部分の境界で切断します。切断面には殺菌剤を塗布し、感染防止を図ります。その後、切断した株は乾燥させてから再び植え付けます。時間はかかりますが、多くの場合、胴切りした株はやがて複数の子株を発生させます。

これらの処置を行った後は、必ず適切な薬剤処理を継続することが重要です。アグリメックやダブルフェースフロアブルなどの薬剤をローテーションで散布し、残存するダニを完全に駆除します。

正しい処置と継続的なケアにより、一度深刻な被害を受けた株でも、時間をかけて健康な状態に回復させることができます。

室内での対策と季節別ケア

観葉スタイル・イメージ

室内でアガベを育てる場合でも、アガベマイトの対策は欠かせません。屋外とは異なる環境下での効果的な対策方法と、季節に応じたケアのポイントを解説します。

まず、室内栽培の基本として、定期的な薬剤散布が重要です。室内であっても2週間に1回程度の頻度で予防的な散布を行うことをお勧めします。ただし、室内での散布時は換気に十分注意し、薬剤の種類によっては使用を控えるか、屋外に一時的に移動させて散布するとよいでしょう。

室内栽培の大きな利点は、環境管理がしやすいことです。アガベマイトは乾燥環境を好むため、適度な湿度管理が予防に役立ちます。ただし、過度な湿度はアガベ自体の腐敗リスクを高めるため、バランスが重要です。換気を定期的に行い、空気の流れを作ることも効果的です。

季節別のケアポイントとしては、春から初夏にかけては最も注意が必要な時期です。この時期はアガベの成長が活発になると同時に、アガベマイトも活動を活発化させます。定期的な観察と予防散布を徹底し、少しでも怪しい症状があれば即座に対処しましょう。

真夏の高温期は、薬害のリスクを考慮して散布を控えめにします。この時期に散布する場合は、朝夕の涼しい時間帯を選び、直射日光の当たらない場所で行うことが重要です。また、高温によるストレスがアガベの抵抗力を低下させることもあるため、適切な温度管理にも注意が必要です。

秋は再び予防散布を強化する時期です。冬を前に越冬前のアガベマイトを駆除しておくことで、翌春の再発リスクを減らすことができます。ローテーション散布を実施し、越冬前の完全駆除を目指しましょう。

冬期は虫の活性が低下するため、通常の防除は必要ありません。ただし、暖房の効いた室内では活動を続ける可能性もあるため、定期的な観察は継続します。また、この時期は新規株の導入にも注意が必要です。寒い時期に輸送されたアガベは、凍傷のリスクもありますが、これをアガベマイトの被害と混同しないよう注意しましょう。

年間を通して、新規株の導入時には必ず隔離期間を設け、予防的な薬剤処理を行うことが重要です。これにより、健全な株への感染リスクを最小限に抑えることができます。

観葉植物とエアコンの真下問題!乾燥対策と最適な距離等の注意点は?の記事では当記事とは別の観点から乾燥対策について記載していますのでこちらも参考にしてみてくださいね。

アガベマイト対策の総括ポイント

今回の記事をまとめます

- 体長0.12〜0.5mmの非常に小さなダニでアガベにのみ寄生する

- 乾燥環境を好み寒さに強く、株の中で越冬する能力を持つ

- 初期症状は葉表面の油染みのような跡で見逃されやすい

- 症状が進行すると葉が変形や奇形になり美観を損ねる

- 主な侵入経路は感染した新規導入株との接触による

- 新規株購入時は2週間〜1ヶ月の隔離観察期間が必要

- 最も効果的な殺虫剤はアグリメックで浸透性に優れる

- 薬剤耐性防止のためローテーション散布が重要

- ベアルート株購入時は殺虫剤と殺菌剤の薬液に浸漬処理が効果的

- 水没処理は展着剤入りの薬液で行うとより効果的

- 被害株は成長点を保護しながら傷んだ葉を除去する

- 深刻な被害の場合は胴切りも有効な対処法

- 室内栽培でも2週間に1回程度の予防的散布が必要

- 春から初夏は最もアガベマイトが活発になる時期で注意が必要

- 使用する道具の消毒を徹底し株間の感染を防止する