観葉スタイル・イメージ

「多幸の樹」として人気のガジュマル。そのユニークな姿に惹かれてお迎えしたものの、ふと「この木の寿命はどのくらいだろう?」と気になったことはありませんか。ガジュマルの平均寿命は、実は非常に長いことで知られています。

しかし、それはあくまで自生地での話。私たちが室内で鉢植えとして育てる場合、その育て方一つで寿命は大きく変わってしまいます。

品種の違いによる差はほとんどありませんが、日々の基本的な管理、例えば適切な水やりの頻度や肥料の与え方、最適な土の種類を選んだ定期的な植え替え、さらには元気な枝分かれを促す剪定や、万が一のための挿し木での増やし方まで、ガジュマルの寿命を延ばすためには知っておくべき多くの知識があります。

特に、寿命を縮める最大の原因となる病気や害虫の対策は欠かせません。この記事では、ガジュマルの寿命に関するあらゆる疑問にお答えし、あなたの大切なガジュマルと一日でも長く暮らすための具体的な方法を、専門的な視点から詳しく解説します。

ポイント

- ガジュマルの平均寿命と鉢植えでの目安

- 寿命を縮める原因となる病気や害虫の対策

- ガジュマルを長生きさせる具体的な育て方

- 植え替えや挿し木などのお手入れのコツ

コンテンツ

ガジュマルの寿命は100年超?

観葉スタイル・イメージ

参考

- 鉢植えでの平均寿命は?

- 品種の違いによる寿命の差

- 基本の育て方と置き場所

- 寿命を縮める病気と害虫

鉢植えでの平均寿命は?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルは非常に強健で、驚くほどの生命力を持つ植物として知られています。その証拠に、自生地である沖縄や台湾、東南アジアの熱帯・亜熱帯地域では、樹齢100年を超える巨木が今もなお青々と葉を茂らせています。

このことからも分かる通り、ガジュマルが持つ本来の寿命は、人間の尺度をはるかに超えるほど長いものです。

彼らがこれほど長寿である秘密の一つに、「気根(きこん)」と呼ばれる根の存在があります。幹や枝から垂れ下がるこの根は、空気中の水分を吸収するだけでなく、やがて地面に達すると太く成長し、幹を支える「支柱根」となります。

この支柱根が新たな幹のように養分や水分を供給するため、元の幹が損傷しても生き延びることが可能です。この驚異的な再生能力と環境適応力が、100年を超える寿命を支えているのです。

鉢植えの寿命を左右する「3つの制限」

一方で、観葉植物として鉢植えで育てる場合、この自然界での寿命をそのまま当てはめることはできません。しかし、これはガジュマルが弱いからではなく、鉢という限られた環境が「3つの制限」を生むためです。

- 根の制限:鉢の中という限られたスペースでは、根は無限に伸びることができません。数年もすれば鉢の中は根でいっぱい(=根詰まり)になります。根詰まりを起こすと、根が酸素不足になったり、新しい根を伸ばせず水や養分の吸収効率が著しく低下したりします。

- 管理の依存:水、光、養分、温度、風通し。これら全てが人間の管理に依存します。水やりの失敗(過湿や乾燥)、日照不足、不適切な肥料、冬場の寒さ対策の失敗(凍害)など、管理上のミスが寿命を縮める最大の原因となります。

- 物理的な成長限界:鉢のサイズが、そのままガジュマルの成長できる最大のサイズを決定します。自然界のように際限なく大きくなれないことが、そのポテンシャルを制限している側面もあります。

では、鉢植えのガジュマルの平均寿命は具体的に何年なのでしょうか。これには明確な統計データはありません。なぜなら、多くの場合、ガジュマルが枯れる原因は「寿命」ではなく、前述した「根詰まりの放置」や「水のやりすぎによる根腐れ」、「冬越しの失敗」といった管理上の問題だからです。

適切な育て方や環境がそのガジュマルにとって最適であれば、鉢植えであっても数十年単位で元気に育ち続けます。実際に愛好家の中には、20年、30年と連れ添っている方も少なくありません。

適切な剪定と定期的な植え替え(根の整理)を繰り返す「盆栽」の世界では、樹齢100年を超える鉢植えの樹木が存在します。ガジュマルも同様に、適切なケアを続ける限り、理論上は非常に長く生きられる可能性を秘めているのです。

つまり、鉢植えでの平均寿命は「育てる人次第」とも言え、「寿命を心配する」ことよりも、「いかに健康に長生きさせてあげるか」という日々の適切なケアこそが長寿の鍵となります。

豆知識:沖縄の巨木「世名城のガジュマル」

ガジュマルの生命力を象徴する存在として、沖縄県島尻郡八重瀬町にある「世名城(よなぐすく)のガジュマル」が有名です。推定樹齢は250年以上とも言われ、その壮大な姿は国の天然記念物にも指定されています。

その大きさは、樹高約16メートル、幹周(複数の幹や気根が合わさった太さ)は約23.5メートルにも及びます。

この一本の木が、どれほど長い時間を生き抜き、どれほどのポテンシャルを秘めているかを想像すると、ガジュマルの持つ生命力の強さに圧倒されます。(出典:沖縄県 沖縄の名木100選)

品種の違いによる寿命の差

ガジュマルと一口に言っても、園芸店ではいくつかの品種を見かけることがあります。それぞれの特徴を知っておくと、選ぶ楽しみも広がります。

例えば、種から育てられ根の部分がニンジンのようにぷっくりと膨らんだ「ニンジンガジュマル」は、最もポピュラーな品種です。

また、丸く厚みのある葉が特徴的な「パンダガジュマル」や、葉が小さく光沢があり密につく「センカクガジュマル」、新芽が美しいライムグリーンになる「黄金ガジュマル」など、個性豊かな仲間たちがいます。

ここで気になるのが、「品種の違いによって寿命に差が出るのか?」という点ですが、結論から言うとガジュマルの寿命に明確な差はほとんどないとされています。どの品種であっても、ガジュマルが本来持つ「クワ科フィカス属」としての強い生命力や基本的な生態に変わりはありません。

寿命を左右する決定的な要因は、品種の違いよりも、むしろ日々の育て方や管理方法、置かれている環境です。どの品種を選んだとしても、愛情を持って適切なケアを行えば、必ず長く付き合っていくことができます。

| 品種名 | 特徴 | 育てやすさ |

|---|---|---|

| ニンジンガジュマル | 種から育てられ、根が膨らんだ形状。最も一般的で流通量が多い。 | 育てやすい |

| パンダガジュマル | 丸く厚みのある葉が可愛らしい。成長は他の品種に比べてやや遅め。 | 育てやすい |

| センカクガジュマル | 尖閣諸島原産。葉が小さく密につく。一般的なガジュマルより耐寒性や耐陰性がやや強いとされる。 | 育てやすい |

| 黄金ガジュマル | 新芽が明るい黄金色(ライムグリーン)になる品種。葉緑素が少ない分、他の品種よりやや多くの日光を必要とする。 | 基本は同じだが、日光管理に少しコツがいる。 |

基本の育て方と置き場所

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの長い寿命を全うさせるためには、日々の基本的な育て方が非常に重要です。

ガジュマルは本来、太陽の光が降り注ぐ暖かい場所の植物。その生息環境を、いかに室内で再現してあげるかがポイントになります。特に「置き場所」は、ガジュマルの健康を左右する最大の要素と言っても過言ではありません。

日当たり

ガジュマルは日光が大好きな植物です。日当たりが良い場所で育てることで、幹が太く、葉も密になり、病気にも強い健康な株に育ちます。室内であれば、レースカーテン越しの柔らかい光が長時間当たる窓辺が最も理想的な場所です。

一方で、ガジュマルは比較的「耐陰性(日陰に耐える力)」も持っています。このため、リビングの中央など、窓から少し離れた場所でも育てることは可能です。

しかし、あまりにも暗い場所に長期間置くと、光合成が十分にできなくなります。

結果として、枝が間延び(徒長)してひょろひょろになったり、葉の色が薄くなったり、葉を落としたりして、徐々に弱ってしまいます。長寿を目指すのであれば、できるだけ明るい場所を選んであげてください。

注意点として、夏場の強すぎる直射日光は避ける必要があります。急に強い光に当てると「葉焼け」を起こし、葉が茶色く枯れたように変色してしまうためです。

温度管理

ガジュマルは熱帯・亜熱帯原産の植物であり、暑さには非常に強いですが、寒さには弱いという性質を明確に持っています。健康に育てるための適温は、人間が快適と感じる20℃〜30℃程度とされています。

最も注意すべきは冬の寒さです。ガジュマルの耐寒温度は約5℃が目安とされています。(参考:ハイポネックス プランティア「ガジュマルの育て方」)

気温がこれを下回る環境にさらされると、葉を黄色く変色させて次々と落とし始め、最悪の場合、株全体が枯れてしまいます。冬場は必ず室内の暖かい場所で管理することが、長生きさせるための絶対条件です。

冬越しの最大の注意点:「窓際」の温度

「日当たりが良いから」と冬場も窓際に置きっぱなしにするのは非常に危険です。冬の夜間、窓際は外気の影響を強く受け、室温が5℃以下になることも珍しくありません。

ガジュマルを窓辺に置いている場合は、夜間だけは部屋の中央や、冷気が当たらない場所に移動させるといった工夫が必要です。また、エアコンの暖かい風が直接当たる場所も、極端な乾燥を引き起こし葉を傷める原因になるため避けてください。

風通し

ガジュマルの健康維持には、風通しの良さ(空気の循環)も欠かせません。空気がよどんだ場所に置いていると、鉢の土がなかなか乾かず、根腐れの原因になったり、湿気を好む病気や害虫が発生しやすくなったりします。

常に空気がよどんでいる押入れや、密閉された狭い部屋などは置き場所として不向きです。

人が過ごす時間が長く、適度に空気が循環するリビングなどに置くのがおすすめです。ただし、サーキュレーターや扇風機の風を直接当て続けると乾燥しすぎるため、部屋全体の空気を緩やかに動かすイメージで管理してください。

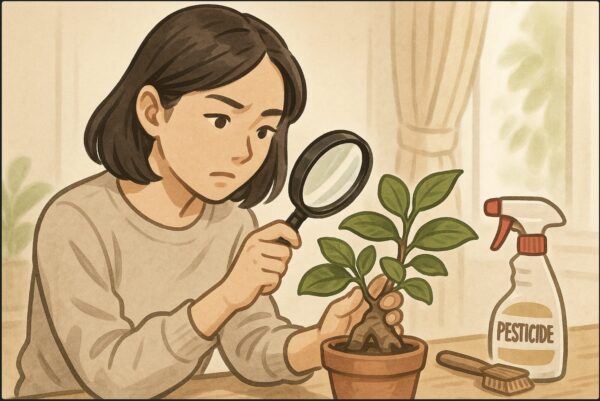

寿命を縮める病気と害虫

観葉スタイル・イメージ

どれだけ大切に育てていても、ガジュマルの寿命を縮めてしまう最大の原因は、不適切な管理によって引き起こされる病気や害虫の発生です。これらはガジュマルの体力を奪い、最悪の場合は枯死に至らしめます。早期発見と予防が何よりも重要です。

最大の敵:根腐れ(ねぐされ)

ガジュマルを枯らしてしまう原因の第1位が「根腐れ」です。これは文字通り、根が腐ってしまう病気です。主な原因は、水のやりすぎや土の水はけが悪いこと。これにより、土の中が常に湿った状態(過湿)が続き、根が呼吸できずに窒息し、やがて腐敗してしまいます。

葉が元気なくシナシナとしおれている(水切れと勘違いしやすい)、土から異臭がする、幹の根元がブヨブヨと柔らかくなっている、といった症状が出たら根腐れのサインです。一度根腐れが進行してしまうと、復活は非常に難しくなります。

主な害虫

ガジュマルには、特に室内が乾燥したり、風通しが悪かったりすると害虫が発生しやすくなります。これらは植物の養分を吸い取り、ガジュマルを著しく弱らせる原因となります。

- ハダニ:葉の裏側に寄生する0.5mmほどの非常に小さな虫です。肉眼では見えにくいですが、発生すると葉の色が白っぽくカスリ状に抜けてきます。乾燥した環境を好み、ひどくなると葉の裏にクモの巣のような細い糸を張ります。

- カイガラムシ:白い綿のようなもの(コナカイガラムシ)や、茶色い殻のようなもの(カタカイガラムシ)が、幹や葉の付け根に付着します。植物の汁を吸うだけでなく、排泄物が「すす病」という黒いカビの病気を誘発することもあります。

主な病気

前述の害虫のほか、風通しが悪いとカビ(糸状菌)を原因とする病気にかかりやすくなります。

- 黒星病(黒点病):葉に黒っぽい斑点ができる病気です。見た目が悪くなるだけでなく、進行すると葉が黄色くなり落葉します。

- うどんこ病:葉の表面に白い粉をまぶしたようなカビが生えます。光合成を妨げ、植物の生育を著しく阻害します。

これらの病気や害虫は、「早期発見」と「早期対策」が何よりも重要です。日頃からガジュマルをよく観察し、特に葉の裏側をチェックする習慣をつけましょう。

異常を見つけたら、害虫の場合は数が少なければ歯ブラシなどでこすり落とし、多い場合は市販の専用薬剤を使用して速やかに駆除してください。病気にかかった葉は、他の葉に伝染する前に切り取って処分するのが基本です。

予防としては、葉水をこまめに行い乾燥を防ぐこと、そして風通しの良い場所に置くことが最も効果的です。

ガジュマルの寿命を延ばす育て方

参考

- 適切な水やりの頻度と季節

- 肥料のやりすぎは逆効果?

- 植え替えに適した土の種類

- 根詰まりを防ぐ植え替え

- 剪定による枝分かれの促進

- 挿し木で株を増やす方法

適切な水やりの頻度と季節

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの寿命を延ばす上で、置き場所の次に、そして根腐れを防ぐ上で最も重要なのが「水やり」の管理です。多くの人が「水やり=毎日あげるもの」と誤解しがちですが、ガジュマルの場合、それは間違いです。

結論から言うと、季節に応じて水やりの頻度にメリハリをつけることが最大のコツです。

ガジュマルには、気温が高く、光合成を活発に行い、水を盛んに吸い上げる「生育期(春〜夏)」と、気温が低くなり、成長をほとんど休止する「休眠期(秋〜冬)」があります。この植物の生理的なサイクルに合わせて水やりを変える必要があります。

季節ごとの水やり頻度の目安

- 春〜夏(生育期:目安5月〜9月):土の表面が乾いたのを指で触って確認したら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。「土が乾いたら、たっぷり」が基本です。中途半端な量だと、根の先端まで水が届きません。そして、受け皿に溜まった水は必ず捨ててください。溜めたままにすると、根が常に水に浸かった状態になり、根腐れの原因になります。

- 秋〜冬(休眠期:目安10月〜4月):気温が下がってきたら、ガジュマルは水を吸い上げる力を弱めます。水やりの頻度を徐々に減らしてください。冬場は、土の表面が乾いてからさらに2〜3日(土の中まで乾燥するのを待つイメージ)待ってから水を与える程度で十分です。常に土が湿っている状態を絶対に避け、「乾かし気味」に管理するのが冬越しの鉄則です。

また、ガジュマルは空気中の湿度が高い環境を好みます。特にエアコンの使用で室内が乾燥しやすい時期は、水やりとは別に、霧吹きで葉に水をかける「葉水(はみず)」をこまめに行うことを強くおすすめします。

葉水は、葉の乾燥を防いでイキイキとさせるだけでなく、ハダニなどの乾燥を好む害虫を予防する効果も期待でき、一石二鳥です。

肥料のやりすぎは逆効果?

ガジュマルをより元気に、早く大きく育てるために肥料は有効な手段の一つです。鉢植えという限られた土の中では、水やりによって徐々に養分が流れ出てしまうため、生育期に適切な栄養を補うことは成長をサポートします。

しかし、良かれと思って与えた肥料が、逆にガジュマルの寿命を縮める致命的な原因になるケースも少なくありません。観葉植物を枯らしてしまう原因として「根腐れ」に次いで多いのが、まさに「肥料のやりすぎ」です。

最大の危険:「肥料焼け(ひりょうやけ)」のメカニズム

肥料のやりすぎ、特に濃度が高すぎる肥料を与えると、植物は「肥料焼け」という深刻な状態に陥ります。これは、土の中の肥料濃度が、根の中の水分濃度よりも高くなってしまうことで発生します。

この状態になると、浸透圧(しんとうあつ)の原理によって、根の中の水分が逆に土壌へと吸い出されてしまうのです。

植物は水を吸うどころか、逆に水分を奪われてしまい、深刻な脱水症状を起こします。これが、根が「焼けた」ように黒ずみ、機能しなくなる「肥料焼け」の正体です。

▼肥料焼けの主なサイン

- 肥料を与えた数日後に、葉が急にしおれ始めた(水切れと勘違いしやすい)。

- 葉のフチや先端が茶色くチリチリに焦げたようになってきた。

- 株全体の元気がなくなり、葉が落ち始めた。

このような症状が出た場合、肥料焼けの可能性があります。一度傷んだ根は元に戻りにくく、最悪の場合、株全体が枯死してしまいます。

肥料には大きく分けて「固形肥料」と「液体肥料」があり、それぞれ特性とリスクが異なります。安全に長寿を目指すなら、その違いを理解しておくことが重要です。

| 種類 | 特徴(効果の出方) | メリット | デメリット(注意点) |

|---|---|---|---|

| 緩効性固形肥料(かんこうせいこけいひりょう) | 土の上に置くタイプ(置肥)。水やりのたびにゆっくり溶け出す。 |

|

|

| 速効性液体肥料(そっこうせいえきたいひりょう) | 水で希釈して、水やりの代わりに与える。 |

|

|

ガジュマルの寿命を考え、安全に育てるのであれば、リスクの低い「緩効性 固形肥料」を、製品のパッケージに記載されている規定量を厳守して使うことを強くおすすめします。

肥料を与えてはいけない「4つの時期」

肥料は「いつ与えるか」よりも、「いつ与えてはいけないか」を覚えることが重要です。以下の時期に肥料を与えるのは絶対に避けてください。

- 冬の休眠期(目安:11月〜4月):成長が止まる冬に肥料を与えても、ガジュマルはそれを吸収できません。使われなかった肥料分が土の中に蓄積し、春先に根を傷める(肥料焼け)原因となります。

- 植え替え・購入直後(約1ヶ月間):植え替えや新しい環境に来たばかりのガジュマルは、根がデリケートでストレスを受けています。この時期に肥料を与えると、弱った根に追い打ちをかけることになります。

- 株が弱っている時:葉が落ちている、根腐れ気味など、株の元気がない時に「元気を出せ」と肥料を与えるのは逆効果です。弱っている胃にカツ丼を食べさせるようなもので、かえって弱らせてしまいます。まずは置き場所や水やりを見直すのが先決です。

- 真夏の猛暑日:気温が35℃を超えるような猛暑が続く時期は、ガジュマルも暑さで夏バテ気味になり、生育が一時的に鈍ることがあります。この時期の過度な施肥も根を傷める原因になるため、控えるのが賢明です。

結論として、肥料を与えるのは、これらの時期を避けた「元気な株の生育期(5月〜7月上旬、9月〜10月)」だけに限定するのが、最も安全で効果的な方法です。

ガジュマルは元々、栄養の乏しい岩場などでも気根を伸ばして育つことができる、非常に生命力の強い植物です。

鉢植えの場合、肥料は「補助的なサプリメント」程度に考えましょう。「あげる」ことよりも「あげすぎない」こと、そして「与える時期を守る」ことを意識する方が、結果的にガジュマルの長寿に繋がりますよ。

植え替えに適した土の種類

ガジュマルの根が健康に育つ環境、つまり寿命を延ばすためには、どのような土の種類を選ぶかが非常に重要です。根が呼吸し、適切に水分を保持し、余計な水分を排出できる土が理想です。

最も大切なポイントは、繰り返しになりますが「水はけの良さ(排水性)」です。水はけが悪い土を使うと、水やり後に土がなかなか乾かず、根腐れのリスクが跳ね上がります。

園芸初心者の方や、土の配合に自信がない方は、市販されている「観葉植物用の培養土」を使用するのが最も簡単で間違いありません。

これらは最初から、観葉植物が必要とする水はけ、通気性、保水性、そして初期肥料がバランス良く配合されています。購入する際は「室内用」や「有機質が少ない」と書かれた製品を選ぶと、コバエなどの虫が発生しにくい傾向があります。

土を自分で配合する場合の黄金比

もし自分で土を配合(ブレンド)する場合は、「水はけ」と「保水性」のバランスが鍵です。基本的な配合例としては、「赤玉土(小粒)6割:ピートモス3割:バーミキュライト(またはパーライト)1割」といった割合がおすすめです。

- 赤玉土:ベースとなる土。排水性、保水性、通気性に優れます。

- ピートモス:保水性・保肥性を高めます。

- バーミキュライト/パーライト:土壌に空気の層を作り、通気性・排水性をさらに高めます。

根詰まりを防ぐ植え替え

ガジュマルを同じ鉢で何年も育てていると、鉢の中が成長した根でいっぱいになる「根詰まり」という状態を起こします。

根がぎゅうぎゅうに詰まると、新しい根を伸ばすスペースがなくなり、水や養分をうまく吸収できなくなってしまいます。これが原因で、成長が止まったり、葉が落ちたり、水切れを起こしやすくなったりと、ガジュマルが弱る直接的な原因となります。

このため、1〜2年に1回の定期的な植え替え作業は、ガジュマルの寿命を延ばし、健康を維持するために必須の作業です。

植え替えのサインと時期

植え替えが必要かどうかは、以下のサインで判断できます。

- 鉢底の穴から根が飛び出している。

- 土への水の染み込みが極端に悪くなった(水が表面に溜まる)。

- 鉢に対して株が明らかに大きくなりすぎている。

- ここ1〜2年、植え替えをしていない。

植え替えに最適な時期は、生育期が本格化し、植物の体力が最も充実している5月〜6月頃です。この時期なら、植え替え作業で根が多少傷ついても回復が早く、新しい環境にすぐに順応できます。

植え替えの手順

手順

- 元の鉢より一回り(直径で3cm程度)大きな鉢と、新しい土(水はけの良いもの)、鉢底石、鉢底ネットを用意します。

- ガジュマルを鉢から優しく引き抜きます。抜けにくい場合は、鉢のフチを軽く叩くと抜けやすくなります。

- 根鉢(根と土が固まった部分)を観察します。根が白く健康なら、手で軽く肩の部分の土を落とす程度にし、無理にほぐしすぎないようにします。

- もし黒ずんで腐っている根や、異常に長く伸びすぎた根があれば、清潔なハサミで切り詰めます。

- 新しい鉢に鉢底ネットを敷き、その上に鉢底石を敷き詰めます。

- 新しい土を鉢の1/3程度入れ、ガジュマルを中央に配置します。高さが合うように土の量で調整してください。

- 隙間に新しい土を入れ、割り箸などで軽く突きながら、根の隙間まで土がしっかり入るようにします。

- 最後に、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。

- 植え替え直後はデリケートなため、1週間ほどは直射日光を避けた明るい日陰で休ませます。

剪定による枝分かれの促進

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの枝が自由に伸びすぎると、見た目のバランスが悪くなるだけでなく、内部の風通しや日当たりが悪化します。これは、湿気をこもらせ、病気や害虫が発生しやすい環境を作ってしまうことになり、ガジュマルの健康と寿命に悪影響を与えます。

「剪定(せんてい)」は、これらの問題を解決し、ガジュマルを健康に保つために非常に重要なお手入れです。剪定の適期は、植え替えと同じく生育期の5月〜9月頃です。

この時期は生命力が旺盛なため、切った箇所のすぐ下にある「節(ふし)」から新しい芽(枝)が2〜3本出てきて、枝分かれが促進されます。これにより、葉が密に茂った、より健康的で美しい株に仕立てることができます。

どこを切ればよいか迷うかもしれませんが、難しく考える必要はありません。「この枝が長すぎるな」「内側に向かって伸びていて混み合っているな」と感じる枝を、好みの長さや形で切り戻すだけです。切る際は、枝の付け根や、芽が出ている節の少し上を選ぶと良いでしょう。

剪定時の注意点:白い樹液による「かぶれ」

ガジュマルはゴムの木の仲間(クワ科フィカス属)です。枝を切ると、切り口から白いネバネバした樹液が出てきます。この樹液にはラテックスなどの成分が含まれており、皮膚に触れるとかぶれる(肌荒れする)ことがあります。特に肌が敏感な方は注意が必要です。

剪定作業をするときは、念のため園芸用の手袋を着用することを強くおすすめします。もし樹液が手や腕についてしまったら、すぐに水と石鹸でよく洗い流してください。また、床や服に付くとシミになることがあるため、新聞紙などを敷いて作業すると安心です。

挿し木で株を増やす方法

ガジュマルは、剪定で切り落とした枝を捨てることなく、「挿し木(さしき)」という方法で非常に簡単に増やすことができます。

これは、株を増やす楽しみがあるだけでなく、親株(元の株)が万が一、根腐れや病気で枯れてしまった場合の「保険」や「リスク分散」にもなります。結果的に、ガジュマルという存在の遺伝子(いのち)を未来につなぎ、寿命を延ばすことにも繋がると言えるでしょう。

挿し木は、園芸の楽しみの一つです。剪定した元気な枝が手に入ったら、ぜひ挑戦してみてください。小さな枝から根が出て、新しい命が育っていく姿は感動的ですよ。

挿し木の手順

手順

- 剪定した枝を、10cm〜15cmほどの長さに切り分けます。葉は、先端の大きな葉を2〜3枚残し、他は取り除きます。葉が大きすぎる場合は、蒸散を防ぐために半分にカットします。

- 切り口をカッターなどで斜めにスパッと切り直します(断面積を広くして吸水しやすくするため)。

- コップなどに水を入れ、切り口を数時間浸けます。これは、切り口から出る白い樹液を洗い流す「水揚げ」という作業で、発根率を高めるために重要です。

- 挿し木・種まき用の清潔な土(赤玉土の小粒や、バーミキュライト、市販の挿し木用土など)をポットやトレーに入れます。

- 枝を土に挿します。この際、切り口に「発根促進剤」をまぶしておくと成功率が上がります。

- 土が乾かないように霧吹きなどで湿度を保ち、直射日光の当たらない明るい日陰で管理します。

- 数週間〜1ヶ月半ほどで発根(根が出ること)します。新しい芽が動き出したり、軽く引っ張って抵抗を感じたら発根のサインです。

- 根が十分に回ったら、観葉植物用の土を入れた一回り大きな鉢に植え替えます。

挿し木の適期も、もちろん生育期である5月〜6月頃が最も成功率が高いです。

ガジュマルの寿命は管理次第

ガジュマルの寿命について、そのポテンシャルの高さから、寿命を縮める原因、そして長く健康に育てるための具体的な管理方法まで詳しく解説してきました。最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめます。

チェックリスト

- ガジュマルの自然界での寿命は100年を超え、樹齢250年以上の巨木も存在する

- 鉢植えの場合でも適切な管理を行えば数十年単位で育てることが可能

- ニンジンガジュマルやパンダガジュマルといった品種による寿命の大きな差は報告されていない

- ガジュマルの寿命は品種よりも日々の育て方と環境によって大きく左右される

- 基本はレースカーテン越しの光が当たる、日当たりと風通しの良い場所に置くこと

- 耐寒温度は5℃が目安であり、冬越しは室内の暖かい場所で管理することが必須

- 冬の夜間、窓際は5℃以下になるため、部屋の中央へ移動させる配慮が必要

- 寿命を縮める最大の原因は「水のやりすぎ」による「根腐れ」

- 乾燥や風通しの悪さで発生するハダニやカイガラムシは早期発見と駆除が重要

- 水やりは季節で頻度を明確に変え、メリハリをつけることが最も大切

- 春夏の生育期は「土が乾いたら、鉢底から流れるまでたっぷり」と与える

- 秋冬の休眠期は「土が乾いてからさらに2~3日待って」から与え、乾かし気味に管理する

- 肥料は生育期の5月~10月にのみ、緩効性肥料を規定量与える

- 休眠期である冬場の肥料は、肥料焼けの原因になるため絶対に避ける

- 1~2年に1回は「水はけの良い土」を使って「根詰まり」を防ぐ植え替えを行う

- 剪定は風通しを良くし病害虫を予防するだけでなく、枝分かれを促し健康な株を作る

- 剪定時に出る白い樹液は皮膚にかぶれを引き起こす可能性があり手袋着用を推奨する

- 挿し木で簡単に株を増やすことができ、親株の万が一の保険にもなる