観葉スタイル・イメージ

ガジュマルを剪定した際に出てくる白い液体、あれは一体何なのでしょうか。ガジュマルの樹液に関して、その正体や毒の有無、さらには服や床についてしまった場合の落とし方まで、気になる点は多いと思います。

また、樹液がまったく出ない場合、それはそれで何か問題があるのか、あるいは樹液の匂いや、育て方、使用する培養土、肥料を与える時期が関係しているのか、疑問は尽きません。放置して枯れることにつながるようなら、早急な対策も必要です。

この記事では、ガジュマルの樹液に関するあらゆる疑問にお答えし、安心して育てるための知識を詳しく解説します。

ポイント

- 白い樹液の正体と安全性が分かる

- 樹液が出ない、または透明な場合の異常が分かる

- 床や手についた樹液の正しい対処法を学べる

- 樹液トラブルを防ぐ健康的な育て方が理解できる

コンテンツ

ガジュマルの樹液が出た時の対処法

参考

- ガジュマルの樹液に毒はある?

- 樹液に触れた時の応急対策

- ベタベタする樹液の落とし方

- 剪定の時期と樹液の止め方

- ガジュマルの樹液に匂いはある?

ガジュマルの樹液に毒はある?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの枝や幹を切ったときに出てくる白い乳液状の液体は、多くの人が疑問に思う点です。初めて見ると驚くかもしれませんが、これはガジュマルが属するクワ科フィカス属の植物(ゴムの木、イチジク、ベンジャミンなど)に共通する特徴です。

この樹液の主成分は、「ラテックス」という天然ゴムの原料にもなる物質です。植物にとってこの樹液は、人間でいう血液や絆創膏のような役割を果たします。

枝が折れたり虫にかじられたりした際に、傷口から分泌されて空気に触れると固まり、傷口を塞いで病原菌や害虫の侵入を防ぎ、水分の蒸散を抑える働きを持っています。

安全性についての注意点

このラテックス成分は、人の皮膚に触れると体質によってはかぶれ(接触性皮膚炎)やアレルギー反応を引き起こす場合があります。

特に、果物のキウイやアボカド、栗などでアレルギー反応が出る方は、ラテックスとの交差抗原性(アレルギー反応が共通して起こること)が報告されているため、より一層の注意が必要です。(参考:厚生労働省「ラテックスアレルギーに関する情報」)

また、ペット(特に犬や猫)や小さなお子様がいるご家庭では、樹液を舐めたり、触ったりしないように、剪定作業中や作業後は植物を隔離するなどの配慮をおすすめします。

毒性は強くないとされていますが、万が一、大量に摂取したり、皮膚に異常が出たりした場合は、速やかに医師や獣医師に相談してください。

このように、毒性が全くないとは言い切れないため、取り扱いには少し注意が必要です。

樹液に触れた時の応急対策

観葉スタイル・イメージ

もしガジュマルの樹液が皮膚に直接付着してしまった場合、何よりも迅速な対処が重要です。ガジュマルの樹液に含まれるラテックス成分は、空気に触れると酸化してすぐに固まり始め、皮膚にネバネバと固着してしまうためです。

固まると水だけでは非常に落ちにくくなるだけでなく、皮膚への刺激が続く可能性もあります。慌てずに、以下の手順で対処してください。

1.すぐに石鹸で洗い流す

まず、すぐに流水と石鹸(ハンドソープやボディソープで構いません)を使って、付着した部分を丁寧に洗い流してください。このとき、皮膚を傷つけないよう爪を立てたり、タオルでゴシゴシと強くこすったりするのは避けましょう。

石鹸をよく泡立てて、樹液を優しく泡で包み込むようにして溶かし出すのがコツです。ラテックスは水に溶けにくい性質があるため、石鹸の界面活性剤の力を借りて乳化させ、洗い流す必要があります。

すでに樹液が固まってベタベタする場合

もし樹液がすでに固まりかけてベタベタしている場合は、石鹸で洗う前にクレンジングオイルやオリーブオイルなどの食用油を少量なじませる方法も有効です。油分がラテックスの粘着成分を溶かし、浮き上がらせる助けになります。

オイルで樹液が柔らかくなったら、ティッシュなどで優しく拭き取り、その後で石鹸を使ってオイルごと丁寧に洗い流してください。

2.洗浄後の経過観察

洗浄後は、皮膚の状態を注意深く観察してください。特に肌が敏感な方や、ラテックスアレルギー(天然ゴムアレルギー)の既往がある方、またはキウイやアボカドなどでアレルギー反応が出たことがある方は注意が必要です。

万が一、以下のような異常が見られた場合は、こすったり掻いたりせず、冷水や保冷剤をタオルで包んだもので冷やした上で、速やかに皮膚科専門医に相談することをおすすめします。

- 洗浄後も続く強いかゆみ

- 付着した部分の赤みや腫れ

- じんましん(膨疹)の発生

- 水ぶくれやただれ

これらの症状はアレルギー性接触皮膚炎の可能性があります。安易な自己判断はせず、専門医の診断を仰ぎましょう。

剪定時の推奨装備と準備

最も重要なのは、樹液に触れないための「予防」です。剪定作業を行う際は、以下の準備を徹底することをおすすめします。

- 手袋の着用:樹液が直接皮膚に触れるのを防ぐため、園芸用の手袋を必ず着用します。ラテックスアレルギーを考慮し、天然ゴム製の手袋ではなく、ニトリル製やビニール製のものがより安全です。

- 服装の保護:汚れてもよい長袖・長ズボンの作業着を着用し、皮膚の露出を最小限に抑えます。

- 床の養生:樹液が床やカーペットに垂れると落とすのが困難です。あらかじめ新聞紙やレジャーシート、ビニールシートを広範囲に敷いておきましょう。

- 保護メガネの着用:枝を切った際、樹液が跳ねて目に入る危険性もゼロではありません。目を守るために保護メガネ(ゴーグル)を着用すると万全です。

- 道具の手入れ:剪定に使用したハサミは、作業後に樹液(ヤニ)でベタベタになります。放置すると切れ味が落ちたり錆びたりするため、作業後は専用のクリーナーやアルコールで拭き取り、手入れをしてください。

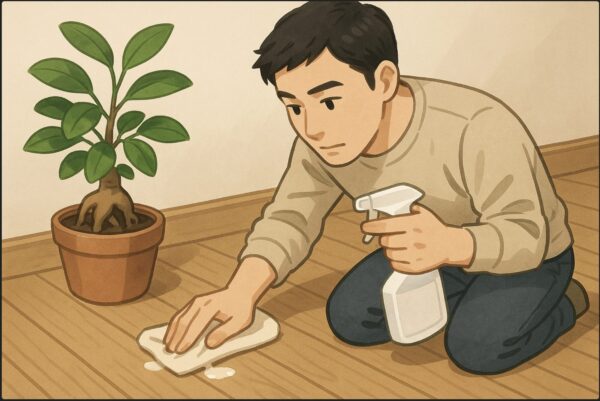

ベタベタする樹液の落とし方

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの樹液は、床や家具、衣服などに付着するとベタベタし、固まると取り除くのが非常に厄介になります。水拭きだけではなかなか落ちません。

樹液が付着してすぐであれば、ティッシュや乾いた布でできるだけ拭き取った後、中性洗剤を含ませた布で拭き、その後水拭きで仕上げると対応できる場合もあります。しかし、ラテックス成分は一度固まると水に溶けにくくなる性質があります。

もし固まってしまった場合は、消毒用のエタノール(アルコール)を布に含ませて、樹液を溶かすように優しく拭き取ると、落ちやすくなるという情報があります。アルコールがラテックスを分解・溶解する性質を利用する方法です。

アルコール使用時の重大な注意点

アルコール(エタノール)類は、樹液を溶かすと同時に、フローリングのワックスや、家具の塗装(ニスなど)も溶かしてしまう危険性が非常に高いです。また、衣服の場合は色落ちやシミになる可能性も否定できません。

使用する際は、いきなり目立つ場所で試すのではなく、必ず家具の裏側や床の隅など、目立たない場所で試し拭きを行い、素材への影響がないか確認してから自己責任で行ってください。

高価な家具やデリケートな素材の場合は、無理をせず専門のクリーニング業者に相談する方が賢明です。

衣服についた場合の対処法

衣服に付着した場合も基本は同じですが、よりデリケートな対応が求められます。乾いた布をシミの裏側にあて、アルコールやベンジンなどを少量含ませた別の布で、シミの周囲から中心に向かって軽く叩くようにして、下の布に汚れを移し取ります。

ただし、素材によっては輪ジミになるため、洗濯表示を確認の上、難しい場合はクリーニング店に相談しましょう。

剪定の時期と樹液の止め方

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの樹液は、主に剪定(せん定)を行った際に見られます。ガジュマルは生命力が非常に強いため、放置すると枝葉が茂りすぎて樹形が乱れがちです。

美しい樹形を保つため、また、葉の密集による風通しの悪化(病害虫の原因)を防ぐためにも、剪定は欠かせない作業です。この樹液が出るタイミングと、その正しい止め方を知っておくと安心して作業ができます。

最適な剪定の時期

ガジュマルの剪定は、植物の「生育期」にあたる5月〜9月頃に行うのが最適です。この時期は気温が十分に高く、ガジュマルが最も活発に光合成を行い、成長するシーズンです。

この時期に剪定する最大のメリットは、植物の回復力が非常に高い点にあります。

代謝が活発なため、切り口の傷を治すための組織(カルス)の形成が早く、剪定した箇所のすぐ下にある「節(ふし)」から新しい芽を出すエネルギーも旺盛です。太い枝を切ったとしても、すぐに新芽が吹いて樹形を再生できます。

避けるべき剪定時期(秋〜冬)

逆に、気温が下がり始める10月下旬以降から、春先の4月頃までの「休眠期」および「休眠期明け」の大きな剪定は避けるべきです。

この時期、ガジュマルは成長をほぼ停止させています。代謝が鈍っているため、剪定で傷口ができても、それを修復する力が著しく低下しています。

傷口がふさがらないまま、そこから水分が蒸発し続けたり、冷たい空気にさらされたりすることで、枝が枯れ込む(切り口から黒ずんで徐々に死んでいく)リスクが非常に高くなります。

この枯れ込みが幹本体にまで達すると、株全体が深刻なダメージを受けるため、冬場の剪定は絶対に避けましょう。

樹液の止め方

剪定した切り口から白い樹液が垂れてきても、慌てる必要はありません。前述の通り、これは植物が持つ正常な防御反応です。対処法は、切った枝の太さによって異なります。

【細い枝・中程度の枝の場合】

ほとんどの場合は、この対処で十分です。ティッシュペーパーや清潔な乾いた布で、垂れてくる樹液を優しく拭き取ってください。こするのではなく、軽く押さえるようにして吸い取ります。

ガジュマルの樹液(ラテックス)は、空気に触れると数分程度で自然に酸化し、凝固して「かさぶた」を形成します。この自然の力で傷口は塞がれるため、樹液が止まればそれ以上の処置は不要です。拭き取るのは、床や他の葉に樹液が垂れて汚れるのを防ぐためです。

【太い枝や幹を切った場合】

鉛筆よりも太い枝や、幹そのものを切り戻した場合は、傷口の断面積が大きくなります。この場合、自然に固まるのを待つだけでは、傷口が完全に塞がるまでに時間がかかり、その間に雑菌が侵入したり、切り口が過度に乾燥したりするリスクがあります。

このような大きな切り口には、園芸用の「癒合剤(ゆごうざい)」を塗布することをおすすめします。

- まずはティッシュなどで軽く樹液を拭き取ります。

- チューブやハケを使い、癒合剤を切り口の全面(縁までしっかりと)に塗布します。

癒合剤は、人工的な保護膜として切り口をコーティングし、病原菌の侵入や水分の蒸発を防ぐ役割を果たします。これにより、ガジュマル本体が持つ治癒力を安全にサポートできます。

ガジュマルの樹液に匂いはある?

ガジュマルの剪定時に出る白い樹液について、「何か特別な匂いはあるのか」と気になる方もいるようです。ベタベタした液体が出ると、不快な匂いを想像するかもしれません。

結論として、このラテックスを含む白い樹液自体には、ほとんど匂いは感じられません。個体差や環境によって、剪定したての植物特有の、わずかに青臭い匂い(草の匂い)がする可能性はありますが、腐敗臭や甘ったるい匂いなど、強い異臭を放つことはまずありません。

もし異臭がしたら?それは樹液ではありません!

もしガジュマルの周辺から酸っぱい匂いや腐ったような嫌な匂いがする場合は、樹液が原因ではありません。他の原因を疑う必要があります。

- 受け皿の水の腐敗:水やりの後、受け皿に溜まった水をそのままにしていると、雑菌が繁殖して水が腐り、異臭の原因になります。水やり後は必ず受け皿の水を捨ててください。

- 土の過湿と根腐れ:水のやりすぎで土が常に湿っていると、土の中で根が呼吸できずに腐敗(根腐れ)し、土からドブのような酸っぱい匂いが発生することがあります。

匂いが気になる場合は、樹液ではなく「水の管理」や「土の状態」を見直す必要があります。幹の根元がブヨブヨしていないかも確認しましょう。

ガジュマルの樹液と健康状態

参考

- 白い樹液が出ないのはなぜか

- 透明な樹液は害虫対策が必要

- 樹液が原因で枯れる可能性

- 樹液トラブルを防ぐ育て方

- 培養土や肥料の選び方

白い樹液が出ないのはなぜか

剪定を行ったにもかかわらず、ガジュマルから特徴的な白い樹液がほとんど出ない、あるいはまったく出ない場合、それは「ラッキー」なことではありません。むしろ、ガジュマルの株自体が弱っている、または深刻な問題を抱えていることを示す重大なSOSサインである可能性が非常に高いです。

前述の通り、健康なガジュマルは体内に水分と養分を豊富に蓄え、高い樹液圧(内部からの圧力)を保っています。そのため、剪定で傷がつくと、その圧力によって樹液が勢いよく噴き出します。樹液が出ないということは、この「内側から押し出す力」そのものが失われていることを意味します。

その原因は、植物の生命線である「水分吸収・輸送」の機能が停止していることにあります。主な原因としては、以下の3つが挙げられます。

1.極度の水切れ(水不足)

最も単純な原因ですが、長期間にわたって水やりを忘れ、土がカラカラに乾ききっている状態です。この場合、ガジュマルは生命維持のために極度の「節約モード」に入っています。

- メカニズム:体内の水分が絶対的に不足しているため、傷口を塞ぐための「余分な」水分(樹液)を出す余裕がありません。残った水分を、葉や幹の細胞を生かすために必死で保持している状態です。

- 他の症状:土が鉢の縁から離れて縮んでいる、鉢全体が非常に軽い、葉がしなびてハリがない、または乾燥してパリパリになっている。

- 対処法:もしこれが原因であれば、まずは鉢底から流れ出るまでたっぷりと水を与え、日陰で休ませて様子を見ます。

2.根腐れ(水のやりすぎ)

これは最も一般的で、かつ最も危険な原因です。水切れとは正反対に、「常に土が湿っている」状態が続くことで発生します。

- メカニズム:土が常に湿っていると、根が呼吸できずに窒息し、やがて腐敗し始めます。腐った根は、スポンジのように水分を吸い上げる能力を完全に失います。その結果、鉢の中は水浸しなのに、ガジュマル本体は水分をまったく吸い上げられず、皮肉にも「水切れ」と同じ状態に陥るのです。

- 他の症状:土がいつまでも乾かない、土からカビ臭い・腐敗臭がする、下の葉から徐々に黄色くなって落ちる、幹の根元(気根)がブヨブヨと柔らかくなっている。

- 対処法:この状態は非常に危険です。早急な植え替えが必要になります。

根腐れが疑われる場合の緊急対処法

簡単な流れ

- ガジュマルを鉢から慎重に引き抜きます。

- 古い土を優しく洗い流し、根の状態を確認します。

- 黒ずんでいたり、ブヨブヨして簡単にちぎれたりする腐った根を、清潔なハサミで全て切り落とします。健康な根は白く、ハリがあります。

- 切り口を乾燥させた後、新しい、水はけの良い観葉植物用の培養土で、一回り小さな鉢(根が減ったため)に植え替えます。

- 植え替え直後は水を与えず、数日経ってから水やりを再開し、日陰で養生させます。

3.寒さによるストレス(低温障害)

ガジュマルは熱帯・亜熱帯の植物であり、寒さに非常に弱いです。

- メカニズム: 本の冬の寒さ、特に気温が10℃を下回ると成長が鈍り、5℃以下になると生命活動がほぼ停止(休眠または障害)します。植物が「仮死状態」のようになるため、代謝活動が行われず、樹液圧も極端に低下します。そのため、剪定しても樹液は出ません。

- 他の症状:突然、大量の葉が黄色くなったり、茶色くなったりして落葉する。これは寒さによるショック症状(低温障害)の典型です。

- 対処法:寒さが原因の場合、すぐに暖房の風が直接当たらない、明るく暖かい室内(最低10℃以上を保てる場所)へ移動させます。

「樹液が出ない」は危険信号

このように、「樹液が出ない」ことは、剪定作業の手間が省けるといったメリットではなく、ガジュマルの健康状態を測る重要な「バロメーター」です。

このサインを見逃さず、「土が乾きすぎていないか?」「逆に湿りすぎていないか?」「置き場所は寒くないか?」という3大チェックポイントをすぐに総点検してください。早期発見と正しい対処が、ガジュマルの命を救う鍵となります。

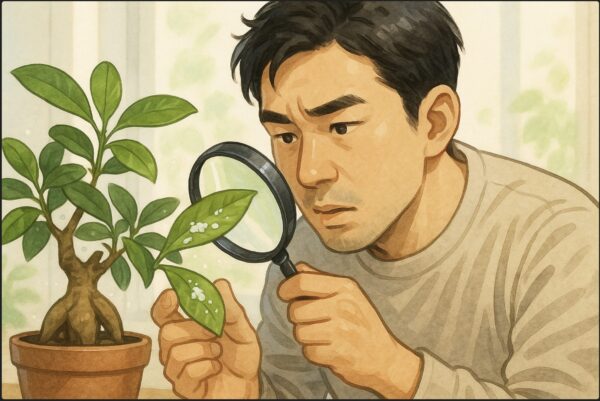

透明な樹液は害虫対策が必要

観葉スタイル・イメージ

剪定もしていないのに、ガジュマルの葉や幹、あるいは周辺の床や壁が透明で水あめのようにベタベタする液体で汚れていることがあります。これは非常に注意が必要なサインです。

この液体は、ガジュマルの樹液ではありません。「カイガラムシ」や「アブラムシ」といった吸汁性害虫(植物の汁を吸う虫)の排泄物、通称「甘露(かんろ)」である可能性が非常に高いです。

これらの害虫は植物の養分を吸汁し、体内で不要になった糖分を多く含むベタベタした排泄物を排出します。

この排泄物を放置すると、それを栄養源にして空気中のカビ(黒カビ)が繁殖し、葉が黒いすすで覆われたようになる「すす病」を誘発することもあります。すす病になると光合成が阻害され、ガジュマルの生育がさらに悪化するという悪循環に陥ります。

透明なベタベタを発見したら、病気や害虫のサインと捉え、すぐに対処が必要です! 葉の裏や枝の付け根をよく観察してください。

害虫の種類と対策

早急な対策として、害虫を特定し、駆除する必要があります。代表的な害虫の対策は以下の通りです。

| 害虫の種類 | 特徴と見つけ方 | 物理的対策 | 薬剤による対策 |

|---|---|---|---|

| カイガラムシ | 白い綿状(コナカイガラムシ)や、茶色く硬い殻状(カタカイガラムシ)。枝の付け根や葉の裏に固着している。成虫はロウ質の殻で薬剤が効きにくい。 | 数が少ないうちに、古い歯ブラシやティッシュ、綿棒などでこすり落とす。葉を傷つけないよう注意。 | カイガラムシ専用の殺虫剤(マシン油を含むものなど)を使用する。幼虫が発生する時期(主に春〜初夏)が最も効果的。 |

| アブラムシ | 緑色や黒色の小さな虫が集団で新芽や若い葉に発生。肉眼でも確認しやすい。 | 水で強く洗い流す。牛乳をスプレーでかけて窒息させる(後で洗い流す必要あり)。粘着テープなどで取り除く。 | アブラムシに対応した園芸用の殺虫剤(オルトランなど)を散布する。予防的に土に撒くタイプも有効。 |

害虫駆除に関する詳しい情報は、園芸用品メーカーのウェブサイト(例:KINCHO園芸「病害虫ナビ」など)で確認するのも良いでしょう。害虫は風通しが悪いと発生しやすくなります。剪定で風通しを良くすることも、有効な予防策の一つです。

樹液が原因で枯れる可能性

「剪定で樹液がたくさん出たけれど、このまま植物の養分が全部流れ出てしまうのでは?」「このまま枯れてしまったらどうしよう」と、白い液体が流れ続ける様子を見て不安になるかもしれません。

しかし、結論から言えば、その心配はほとんどありません。むしろ、剪定によって健康なガジュマルから白い樹液が勢いよく出ること自体が、その株が元気である何よりの証拠と言えます。

樹液がしっかり出るのは、根が土から水分を力強く吸い上げ、株全体に水圧(樹液圧)が行き渡っている証拠です。元気がない株は、この「吸い上げる力」が弱いため、切っても樹液が出にくいのです。

樹液が持つ「絆創膏」の役割

この樹液は、人間で言えば怪我をした時に出る「かさぶた」や「絆創膏」のような役割を果たしています。植物が自らを守るための、非常に高度な防御・修復システムです。

主な役割は以下の通りです。

- 傷口の保護:樹液(ラテックス)が空気に触れて酸化し、固まることで、物理的に切り口を塞ぎます。

- 雑菌の侵入防止:傷口を素早くコーティングし、空気中や水に含まれる病原菌やカビが侵入するのを防ぎます。

- 水分の蒸散防止:開いた傷口から、株内部の水分が過剰に蒸発してしまうのを防ぎ、株の乾燥を防ぎます。

植物が剪定で失う樹液の量は、株全体の生命活動から見ればごくわずかです。この樹液が流れ出たからといって、株の栄養が枯渇して枯れてしまうことはありませんので、安心してください。

本当に心配すべきは「樹液が出ない」こと

前述の通り、剪定後に枯れることを心配する場合、本当に注目すべきは「樹液がたくさん出ること」よりも「樹液がまったく出ない、あるいはごく少量しか出ない」状態です。

これは、株が何らかの原因で深刻なダメージを受け、水分を正常に吸い上げる力(樹液圧)を失っていることを示す、重大なSOSサインである可能性が高いです。

原因としては、「根腐れ」による根の機能不全、「極度の水切れ」による水分不足、または「寒さによる低温障害」で株の活動が停止していることなどが考えられます。樹液が出ない場合は、水やりや置き場所の管理方法を早急に見直す必要があります。

樹液トラブルを防ぐ育て方

観葉スタイル・イメージ

樹液に関するトラブル(「樹液が出ない(=不健康)」「害虫による透明なベタベタ」)を防ぐためには、結局のところガジュマルを健康に育てることが一番の近道です。元気な株は病害虫への抵抗力も強くなります。

元気な株を維持するための、基本的な育て方のポイントは以下の3つです。

1.置き場所(日当たり)

ガジュマルは日光を好む植物です。耐陰性(日陰に耐える力)もありますが、本来は太陽の光を浴びて育ちます。

日光が不足すると、枝が間延び(徒長)したり、葉の色が悪くなったり、葉を落としたりして弱りやすくなります。ただし、夏の強すぎる直射日光は葉焼け(葉が茶色く焼ける)の原因になるため、室内のレースカーテン越しなど、明るい日陰(半日陰)で管理するのが最適です。

2.温度管理

ガジュマルは熱帯・亜熱帯原産の植物で、寒さには非常に弱いです。秋になって気温が下がってきたら室内に取り込み、冬場でも最低5℃以上、できれば10℃以上を保てる暖かい場所で管理してください。

5℃以下になると低温障害で葉を落とし始め、0℃近くなると枯死する危険があります。冬場は、夜間に冷え込む窓際から少し離して置くと安心です。また、エアコンの暖房や冷房の風が直接当たる場所は、極度の乾燥を引き起こすため避けてください。

3.水やり(メリハリが重要)

最も重要なのが水やりです。初心者が陥りやすい失敗が「水のやりすぎによる根腐れ」です。「常に土が湿っている状態」は根が呼吸できず腐る原因になります。基本は、「土の表面が完全に乾いたのを確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」というメリハリが大切です。

指で土を触ってみて、湿り気を感じなくなったら水やりのサインです。そして、受け皿に溜まった水は、根腐れや害虫の発生源になるため、必ず毎回捨ててください。

「葉水(はみず)」も効果的

上記の管理に加えて、霧吹きで葉に水をかける「葉水」をこまめに行うと、葉の乾燥を防ぎ、光沢を保つだけでなく、ハダニなどの害虫予防にもなるためおすすめです。特にエアコンで乾燥しがちな季節は効果的です。

培養土や肥料の選び方

ガジュマルの健康を支える土台となる土(培養土)と、栄養源となる肥料についても確認しておきましょう。これらも樹液の状態、つまり株の健康に直結します。

培養土の選び方

ガジュマルの培養土で最も重要なのは「水はけの良さ」と、適度な「保水性・保肥性」のバランスです。根腐れを防ぐために、水を与えたときにサッと水が引くような水はけの良さが必須です。

園芸初心者の方は、市販されている「観葉植物用の培養土」を使用すれば間違いありません。これらは観葉植物に適したバランス(軽石、パーライト、赤玉土、腐葉土など)で配合されており、清潔で手軽です。

もし自分で配合する場合は、赤玉土(小粒)をベースに、腐葉土やピートモス、パーライトなどを混ぜて水はけを調整します。例えば、「赤玉土6:腐葉土3:パーライト1」といった配合が一般的です。

肥料を与える時期と種類

肥料は、ガジュマルの生育期である5月〜10月頃に与えます。植物が活発に成長する時期に栄養を補給することで、葉の色が良くなったり、株が丈夫になったりします。

逆に、冬の休眠期(11月〜4月頃)に肥料を与えると、栄養を吸収しきれずに根を傷める(肥料焼け)原因になるため、絶対に与えないでください。

肥料には大きく分けて2タイプあります。

- 緩効性肥料(置き肥):固形タイプで、土の上に置きます。水やりのたびにゆっくりと栄養が溶け出し、2ヶ月程度効果が持続します。手間がかからず、初心者にもおすすめです。

- 即効性肥料(液体肥料):液体タイプで、水で薄めて使用します。10日〜2週間に1回程度、水やりの代わりに与えます。効果が早いのが特徴ですが、与えすぎに注意が必要です。

どちらか一方で問題ありません。育てている環境や管理のしやすさに合わせて選びましょう。肥料の与え方については、各製品の指示に従ってください。(参考:ハイポネックスジャパン「観葉植物のおすすめの肥料と使い方をチェック!」)

ガジュマルの樹液と上手に付き合う

ガジュマルの樹液について、その正体から対処法、関連する健康状態まで詳しく解説しました。

白い樹液は驚くかもしれませんが、多くの場合、植物が健康である証拠です。それよりも「樹液が出ない」ことや「透明なベタベタが出る」ことの方が、植物からのSOSサインとして重要です。最後に、この記事の要点をリストでまとめます。

チェックリスト

- ガジュマルの白い樹液はラテックスという成分

- 人によっては皮膚がかぶれる可能性がある

- ペットや子供が触れないよう注意する

- 樹液が手についたらすぐに流水で洗い流す

- 剪定時は手袋を着用すると安全

- 床などに固まった樹液はアルコールで取れる可能性がある

- ただしアルコールは床のワックスを溶かす危険性がある

- 剪定の最適な時期は生育期の5月から9月

- 樹液はティッシュで拭き取れば自然に止まる

- 白い樹液自体にほとんど匂いはない

- 異臭がする場合は根腐れや水の腐敗を疑う

- 剪定しても樹液が出ないのは株が弱っているサイン

- 水切れ、根腐れ、寒さが樹液の出ない主な原因

- 透明でベタベタする液体はカイガラムシなど害虫の排泄物

- 害虫は放置せず早急に駆除対策を行う

- 樹液が出ること自体でガジュマルが枯れることはない

- 樹液が出るのはむしろ健康な証拠

- 健康な育て方が樹液トラブルの一番の予防策

- 培養土は水はけの良いものを選ぶ

- 肥料は生育期(春から秋)にのみ与える