観葉スタイル・イメージ

人気の観葉植物パキラを屋外で楽しむための育て方について、気になりませんか?具体的に屋外へ出すのはいつからが良いのか、夏の強い日差しや梅雨の雨、秋の風への対策はどうすればいいのか、といった疑問は尽きないものです。

また、冬の越冬方法や、鉢植えでの水やりのコツ、さらには花壇への地植えの可否、剪定した枝を使った挿し木での増やし方まで、屋内とは異なる管理方法に戸惑う方も多いでしょう。

この記事では、パキラを屋外で元気に育てるためのポイントを、初心者の方にも分かりやすく、そして深く掘り下げて網羅的に解説します。

ポイント

- パキラを屋外に出す最適な時期がわかる

- 季節ごとの具体的な管理方法がわかる

- 屋外でのトラブル対処法がわかる

- 挿し木による増やし方の手順がわかる

コンテンツ

パキラを屋外で育てるための基本知識

観葉スタイル・イメージ

参考

- 基本的なパキラの育て方のコツ

- パキラを屋外に出すのはいつから?

- 鉢植えで管理する際のポイント

- 季節で変わる水やりの頻度

- 特に注意したい夏の直射日光対策

基本的なパキラの育て方のコツ

パキラは、学名を「Pachira aquatica」といい、そのたくましい生命力と管理のしやすさから、観葉植物の定番として絶大な人気を誇ります。

その一方で、「快活」「勝利」といった前向きな花言葉や、「マネーツリー」という縁起の良い別名を持つことから、お祝いのギフトとしても頻繁に選ばれています。

このパキラのポテンシャルを最大限に引き出し、屋外で健やかに育てるためには、室内管理とは少し異なる、いくつかの基本的なコツを押さえておくことが不可欠です。パキラの故郷である中南米の熱帯地域は、年間を通して暖かく、木漏れ日が差し込む湿潤な環境です。

この原産地の風景をイメージすることが、屋外で上手に育てるための重要なヒントとなります。

屋外での管理の基本は「日当たり」「水やり」「土」「風通し」の4つの要素に集約されますが、それぞれに屋外ならではの注意点が存在します。特に水やりは、パキラの健康状態を直接的に左右する最も重要な管理作業です。

パキラの特徴である根元がぷっくりと膨らんだ幹は、たくさんの水分を蓄えるための「貯水タンク」の役割を果たしており、このおかげで乾燥に強い性質を持っています。

だからこそ、水の与えすぎは根が酸素を吸収できなくなる「根腐れ」の最大の原因となり、「土の表面だけでなく、中までしっかり乾いてから水を与える」という乾燥気味の管理が鉄則です。

パキラ育成の基本4大原則

- 日当たり:生育には光が必要ですが、強すぎる直射日光は葉焼けの原因になります。特に夏場は半日陰や木漏れ日の当たる場所が最適です。

- 水やり:土の乾燥をしっかり確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。受け皿に溜まった水は必ず捨てましょう。

- 土:屋外では特に水はけの良さが命です。市販の観葉植物用の土を基本に、通気性を高める工夫をするとさらに良くなります。

- 風通し:適度な風通しは、病害虫の発生を抑制し、植物を健康に保ちます。ただし、乾燥しすぎる強風は苦手です。

さらに、鉢植えで育てる以上、土の中の栄養は限られています。そのため、生育期である春から秋にかけては、適度に肥料を与えることで、より葉の色が濃く、力強い成長を促すことができます。

緩やかに効果が持続する「緩効性化成肥料」を土の上に置くか、即効性のある液体肥料を規定の倍率に薄めて水やり代わりに与えるのが一般的です。これらの基本を深く理解し、パキラが快適に過ごせる環境を整えてあげることが、屋外栽培を成功へと導く第一歩です。

肥料についての補足

肥料はパキラの成長を助けますが、与えすぎは禁物です。特に、成長が緩やかになる秋以降や、真夏の弱っている時期に濃い肥料を与えると、「肥料焼け」を起こして根を傷めてしまうことがあります。必ず規定量を守り、冬の間は肥料を一切与えないようにしましょう。

パキラを屋外に出すのはいつから?

観葉スタイル・イメージ

室内で冬を越したパキラを屋外に出す最適なタイミングは、夜間の最低気温が安定して15℃以上を保てるようになる5月頃が理想的です。特に、春先の不安定な気候で発生することがある「遅霜(おそじも)」の心配が完全になくなってからが安全です。

例えば、札幌のような寒冷地では、5月でも夜間は冷え込むことがあるため、5月下旬から6月上旬頃に屋外へ出すのがより確実でしょう。パキラは熱帯植物であり、10℃を下回るような急激な温度変化にさらされると、大きなストレスを受けてしまいます。

そして最も重要なのが、いきなり一日中屋外に出すのではなく、最低でも1週間程度の「慣らし期間」を設けることです。

長らく室内の安定した環境にいたパキラにとって、屋外の紫外線、風、昼夜の温度差は非常に刺激が強いものです。焦らず、以下のステップで徐々に慣らしていきましょう。

| ステップ | 期間 | 場所と時間 | ポイント |

|---|---|---|---|

| ステップ1 | 最初の1~3日 | 屋外の明るい日陰に、午前中の2~3時間だけ出す | 直射日光は絶対に避ける。風が強すぎない日を選ぶ。 |

| ステップ2 | 次の2~3日 | 明るい日陰に置く時間を半日程度に延ばす | 葉の状態に変化がないか(ぐったりしていないか)を観察する。 |

| ステップ3 | 最後の1~2日 | 午前中の柔らかい日光が当たる場所に数時間置いてみる | いよいよ日光に当てる練習。少しでも葉焼けの兆候があれば日陰に戻す。 |

環境の急変は絶対に避けて!

室内育ちのパキラの葉は、人間で言えば日焼け止めを塗っていない肌のようなものです。急に強い紫外線を浴びせると、簡単に「葉焼け」を起こしてしまいます。

また、急な環境変化は株の体力を奪い、葉を全て落としてしまう「落葉」の原因にもなります。必ず日陰から始め、段階的に光と風に慣らすことを徹底してください。

ご自身がお住まいの地域の過去の気温を参考にしたい場合は、気象庁の「過去の気象データ検索」で確認することができます。この丁寧な慣らし作業が、パキラを元気に夏へと導くための大切なプロセスです。

鉢植えで管理する際のポイント

日本の四季がある気候でパキラを屋外で育てる場合、鉢植えでの管理が最も現実的で、かつ最適な方法です。その最大の理由は、季節や天候の変化に応じて置き場所を柔軟に移動できる「機動性」にあります。

夏の強すぎる日差しからの避難、台風接近時の屋内への退避、そして最も重要な冬越しのための室内への取り込み。これらはすべて、鉢植えでなければ不可能です。

鉢の選び方

鉢選びは、デザイン性だけでなく機能性も考慮することが大切です。

サイズは、現在の株の根鉢(根と土が一体になった部分)よりも一回り(直径で3cm程度)大きいものを選びましょう。大きすぎる鉢は、土の量が多くなりすぎて水やりの後に乾きにくく、根腐れのリスクを高めてしまいます。素材ごとの特徴は以下の通りです。

| 素材 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| テラコッタ(素焼き) | 通気性・排水性が抜群で根腐れしにくい。ナチュラルな風合い。 | 乾きやすいので水やりの頻度が増える。重くて割れやすい。 |

| プラスチック | 軽くて安価、デザインが豊富。保湿性が高い。 | 通気性が悪く過湿になりやすい。夏場に鉢内が蒸れやすい。 |

| 陶器(釉薬あり) | デザイン性が高く重厚感がある。安定感がある。 | 重くて高価。通気性は低い。 |

土の選び方

土は、植物にとってのベッドであり、食事の場でもあります。屋外管理のパキラには、何よりも「水はけの良さ」が求められます。

最も手軽で安心なのは、園芸店などで販売されている市販の「観葉植物用の培養土」です。これらは初心者でも使いやすいように、最適な配合であらかじめ調整されています。

もしご自身で土を配合する場合は、「赤玉土(小粒)7:腐葉土3」を基本の割合とし、水はけをさらに良くするために「軽石」や「パーライト」を全体の1割ほど加えるのがおすすめです。

どんなに良い土を使っても、鉢の底に「鉢底石」をネットに入れて敷くのを忘れないでくださいね。これが排水性を確保し、根腐れを防ぐための最後の砦になります!

季節で変わる水やりの頻度

観葉スタイル・イメージ

パキラの屋外での水やりは、単一のルールで行うのではなく、季節による生育サイクルの変化と、その日の天候に応じて頻度を柔軟に調整することが、健康な株を維持するための鍵となります。

室内管理とは土の乾くスピードが格段に違うため、思い込みで水やりをせず、必ず土の状態を指で触って確認する習慣をつけましょう。

基本原則は「土が乾いたら、鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。中途半端な量の水やりは、土の表面しか湿らず、中心部の根まで水が届かないため避けてください。季節ごとの具体的な目安は以下の通りです。

| 季節 | 水やりの頻度とタイミング | ポイント |

|---|---|---|

| 春(5月~6月) | 土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷり与える。 | 新芽が次々と動き出す最も活発な成長期。水切れさせると成長が鈍るので注意。 |

| 夏(7月~9月) | 土が非常に乾きやすいため、天気の良い日はほぼ毎日。気温が下がる朝か夕方に与える。 | 日中の高温時に水を与えると、鉢の中で水がお湯のようになり、根を茹でてしまう「根腐れ」の直接的な原因になります。絶対に避けましょう。 |

| 秋(10月~11月) | 気温の低下に合わせて徐々に頻度を落とす。土の表面が乾いてから1~2日後に与える。 | これから来る冬に備えて、株を引き締めていく時期。過湿は厳禁です。 |

| 冬(12月~4月) | (室内管理へ移行)土が完全に乾いてからさらに数日後。月に1~2回程度が目安。 | 成長がほぼ止まる休眠期。水のやりすぎは根腐れの最大の原因となります。 |

屋外では、当然ながら天候の影響を直接受けます。例えば、前日に雨が降った場合は、翌日が晴天でも土はまだ湿っているはずです。常に土の状態を最優先に考え、カレンダー通りではない、植物に寄り添った水やりを心がけましょう。

特に注意したい夏の直射日光対策

観葉スタイル・イメージ

パキラは本来、日光を好む植物ですが、それはあくまで原産地の熱帯雨林における「木漏れ日」のような柔らかい光です。日本の夏の、特に午後からの強烈な直射日光は、パキラにとって「強すぎる光」であり、「葉焼け」を引き起こす最大の原因となります。対策は必須と考えましょう。

葉焼けとは、強い紫外線によって葉の細胞内にある葉緑素が破壊されてしまう現象です。症状としては、葉の色素が抜けて白っぽくカサカサになったり、ひどい場合には茶色や黒に変色して枯れてしまったりします。

一度葉焼けした部分は、残念ながら光合成の能力を失い、二度と元の美しい緑色に戻ることはありません。そのため、何よりも「予防」が重要です。

夏の強い日差しからパキラを守る3つの工夫

- 置き場所を厳選する:最も簡単な方法は、置き場所を工夫することです。建物の東側や北側など、午前中の数時間だけ柔らかい朝日が当たり、午後は日陰になるような場所が理想的です。

- 自然のシェードを利用する:お庭にシンボルツリーなどの大きな木がある場合、その木陰はパキラにとって最高の場所になります。自然な木漏れ日が、強すぎる日差しを和らげてくれます。

- 園芸用品を活用する:適切な場所がない場合は、園芸用の「遮光ネット」を使いましょう。ホームセンターなどで購入でき、遮光率が30~50%程度のものがパキラには適しています。支柱などを利用してパキラの上に張るだけで、簡単に日陰を作り出せます。

また、意外と見落としがちなのが、ベランダのコンクリートからの「照り返し」です。床面からの反射光もかなり強いため、すのこやウッドパネルの上に鉢を置くなどして、少し高さを出してあげると熱や光の影響を軽減できます。

特に、長期間室内で管理していた株や、美しい斑(ふ)が入った品種のパキラは、葉がデリケートで葉焼けしやすい傾向にあります。屋外に出す際は、より一層慎重に光の管理をしてあげてくださいね。

これらの対策を講じることで、パキラは夏の厳しい環境下でも葉の美しさを保ち、元気に成長を続けてくれるでしょう。

パキラを屋外で管理する際の注意点

参考

- 強い雨や風から守る工夫

- パキラの越冬は屋外でも可能か

- 寒い時期は屋内へ移動させよう

- 花壇への地植えはできるのか

- 剪定した枝で挿し木に挑戦

- パキラを屋外で元気に育てる要点

強い雨や風から守る工夫

屋外での植物管理において、夏の直射日光と並んで常に警戒すべきなのが、予測が難しい「強い雨」と「風」です。これらはパキラに物理的なダメージを与えるだけでなく、病害虫の発生を引き起こす原因ともなり得ます。

雨対策:根腐れと病気を防ぐ

梅雨の長雨や、局地的な集中豪雨にパキラを晒し続けるのは非常に危険です。土が常に湿った状態が続くと、根が酸素不足に陥り、致命的な「根腐れ」を引き起こすリスクが急激に高まります。

また、雨水が土を跳ね上げて葉に付着することで、土の中に潜む病原菌が葉に感染する可能性もあります。天気予報で雨が続くことが分かっている場合は、事前に軒下や屋根のあるベランダなど、雨が直接当たらない場所に移動させておきましょう。

短時間の通り雨程度であれば神経質になる必要はありませんが、その後も土がずっと湿っているようなら、次の水やりまでの間隔をしっかり空けることが大切です。

風対策:転倒と枝折れを防ぐ

パキラは、その大きな葉が風を受けやすいため、見た目以上に強風で倒れやすい植物です。特に、鉢が小さかったり、背が高く育っていたりする株は注意が必要です。

鉢が転倒すると、幹や大切な枝がポッキリと折れてしまう悲劇につながりかねません。特に台風シーズンは万全の対策が求められます。気象庁の台風情報などをこまめに確認し、早めに備えましょう。

具体的な風対策

- 置き場所の工夫:建物の壁際や、生垣、他の背の高い植物の陰など、直接的な風当たりが弱い場所に置くのが基本です。

- 支柱の設置:株が不安定な場合は、園芸用の支柱を数本立て、幹を麻ひもなどで優しく固定すると安定感が増します。

- 鉢を重くする:軽量なプラスチック鉢の場合は、一回り大きな重厚な陶器製やコンクリート製の鉢カバーにすっぽり入れることで、重心が下がり格段に倒れにくくなります。

台風の接近が確実な場合は、議論の余地なく「室内に避難させる」が唯一の正解です。面倒くさがらず、大切なパキラを守ってあげてください。

パキラの越冬は屋外でも可能か

観葉スタイル・イメージ

この問いに対する答えは、残念ながら、そして極めて明確です。沖縄県や一部の離島といった、年間を通して霜が降りない特殊な亜熱帯気候の地域を除き、日本のほとんどの場所においてパキラの屋外越冬は不可能と言わざるを得ません。

パキラが枯死せずになんとか生存できる限界の温度は最低でも5℃程度とされていますが、これはあくまで「生命活動を停止してギリギリ耐えている」状態であり、健康を保てる温度ではありません。そして、一度でも霜に当たれば、そのダメージは致命的となります。

日本の冬は、多くの地域で最低気温が氷点下に達します。たとえ日中の穏やかな日差しで地表や鉢土が暖まったとしても、夜間になると「放射冷却」によって熱が奪われ、気温は急降下します。

熱帯生まれのパキラに、この厳しい環境を乗り越える能力は備わっていません。「生命力が強いから大丈夫だろう」という希望的観測や楽観論は、冬の屋外管理においては通用しないと断言できます。

霜と凍結が植物に与える致命的なダメージ

霜とは、晴れて風のない夜間に放射冷却で地表の温度が氷点下まで下がり、空気中の水蒸気が植物の表面で氷の結晶となって付着する現象です。植物の葉に霜が降りると、葉の内部の細胞に含まれる水分までが凍結してしまいます。

水は凍ると体積が約10%膨張するため、鋭いナイフのような氷の結晶が細胞膜や細胞壁を内側から物理的に破壊し、組織を回復不可能な状態(壊死)に陥らせてしまうのです。これが、霜が植物にとって致命的である理由です。

| 都市名 | 平均最低気温 | パキラの越冬リスク |

|---|---|---|

| 札幌 | -7.0℃ | 極めて高い |

| 東京 | 0.9℃ | 非常に高い |

| 大阪 | 2.8℃ | 非常に高い |

| 福岡 | 3.5℃ | 非常に高い |

| 那覇 | 14.6℃ | 低い(可能) |

(出典:気象庁 過去の気象データより平年値(1991-2020年)を基に作成)

上の表が示すように、那覇(沖縄)を除けば、主要都市の平均最低気温ですらパキラの生存限界である5℃を下回っています。これはあくまで平均値であり、実際にはこれよりもさらに厳しい冷え込みの日が何度も訪れることを意味します。

「ビニールを被せれば大丈夫?」という疑問について

「ビニール袋や不織布を被せれば防寒になるのでは?」と考える方もいるかもしれません。確かに、これらの資材は直接霜が降りるのを防ぐ効果はありますが、氷点下の外気そのものを完全に遮断することはできません。

一時的な延命措置にはなっても、根本的な寒さ対策にはならず、長期間の屋外越冬を可能にするものではないと理解しておく必要があります。

結論として、大切なパキラを枯らさずに何年も楽しむためには、「冬は必ず室内で管理する」というルールを厳守することが、唯一で絶対の選択肢となります。

寒い時期は屋内へ移動させよう

パキラを秋の冷気や冬の寒さから守るためには、適切なタイミングで屋内へ移動させることが極めて重要です。その目安となるのは、夜間の最低気温が15℃を恒常的に下回るようになった頃です。

地域にもよりますが、おおよそ10月中旬から11月上旬がその時期にあたります。5℃が限界とはいえ、低温に晒される期間が長くなればなるほど株は弱っていくため、「少し早いかな?」と感じるくらい早めに取り込むのが安全策です。

屋内へ取り込んだ後の管理方法も、屋外とは異なる注意が必要です。

置き場所:光と温度のバランス

冬でも光合成は行うため、レースカーテン越しの柔らかい光が入る明るい窓辺が理想的な置き場所です。しかし、冬の窓際は、日中は暖かい一方で、夜間は外気と変わらないほど急激に温度が下がります。

この温度差がパキラには大きなストレスとなるため、夜間だけでも部屋の中央など、温度変化の少ない場所に移動させると良いでしょう。

また、エアコンやストーブの暖房の風が直接当たる場所は絶対に避けてください。強制的で乾燥した風は、葉の水分を急激に奪い、葉をチリチリにして落としてしまう原因になります。

水やりと葉水:乾燥との戦い

冬のパキラは成長がほぼ止まる「休眠期」に入ります。そのため、水はほとんど必要としません。水やりの頻度は、土の表面が乾いてからさらに1週間程度待ち、月に1〜2回、暖かい日の午前中に与える程度で十分です。水のやりすぎは、冬の管理で最も多い失敗である根腐れに直結します。

一方で、暖房によって冬の室内は非常に乾燥しています。この乾燥は、葉の潤いを奪うだけでなく、ハダニなどの害虫が発生する絶好の条件となってしまいます。これを防ぐために、霧吹きで葉の表裏に水を吹きかける「葉水」を、できれば毎日、こまめに行うことが非常に効果的です。

屋内への持ち込み前チェック!

屋外から室内に取り込む前には、葉の裏、幹、土の表面にカイガラムシやアブラムシなどの害虫が付着していないかを念入りにチェックしましょう。

もし発見した場合は、古い歯ブラシでこすり落としたり、適切な薬剤を使用したりして完全に駆除してから室内に持ち込むことで、屋内での大発生を防ぐことができます。(参考:農林水産省 植物病害虫防除に関する情報)

花壇への地植えはできるのか

開放的なお庭の景観を作るために、パキラを花壇や地面に直接植える「地植え」を検討される方がいらっしゃるかもしれません。

その気持ちは非常によく分かりますが、これまで繰り返し解説してきた通り、パキラは日本の冬の寒さに耐えることができないため、温暖な特殊地域を除き、地植えは不可能であり、推奨できません。

地植えにした場合の最大の問題点は、その「不動性」にあります。冬が近づいても、寒さから避難させるために掘り起こして移動させることができません。

一度地面に根を張ってしまうと、株を傷つけずに掘り上げることは非常に困難であり、たとえできたとしても植物に甚大なダメージを与えてしまいます。結果として、冬の寒さで枯れてしまうのを、ただ見守るしかなくなってしまいます。

どうしても地植え風を楽しみたい場合の代替案

それでも地植えのようなナチュラルな雰囲気を楽しみたいという方には、一つの裏技があります。それは、大きな鉢に植えたパキラを、その鉢ごと地面に埋めてしまうという方法です。

- 花壇の土を、植えたい鉢がすっぽり収まるくらいの大きさと深さに掘ります。

- 掘った穴の底に砂利などを敷いて、水はけを良くしておきます。

- パキラを植えた鉢を、そのまま穴に入れます。

- 鉢の周りを土で埋め戻せば、見た目はまるで地植えのようになります。

この方法であれば、冬になる前に周りの土を少し掘るだけで、簡単に鉢を取り出して室内へ避難させることが可能です。ただし、埋めた場所の水はけが悪いと、大雨の際に鉢の周りに水が溜まり、根腐れの原因になる可能性があるので、場所選びは慎重に行う必要があります。

結論として、パキラを何年も大切に育てていきたいのであれば、移動の自由度が高い鉢植えで管理することが、最も賢明で確実な選択と言えるでしょう。

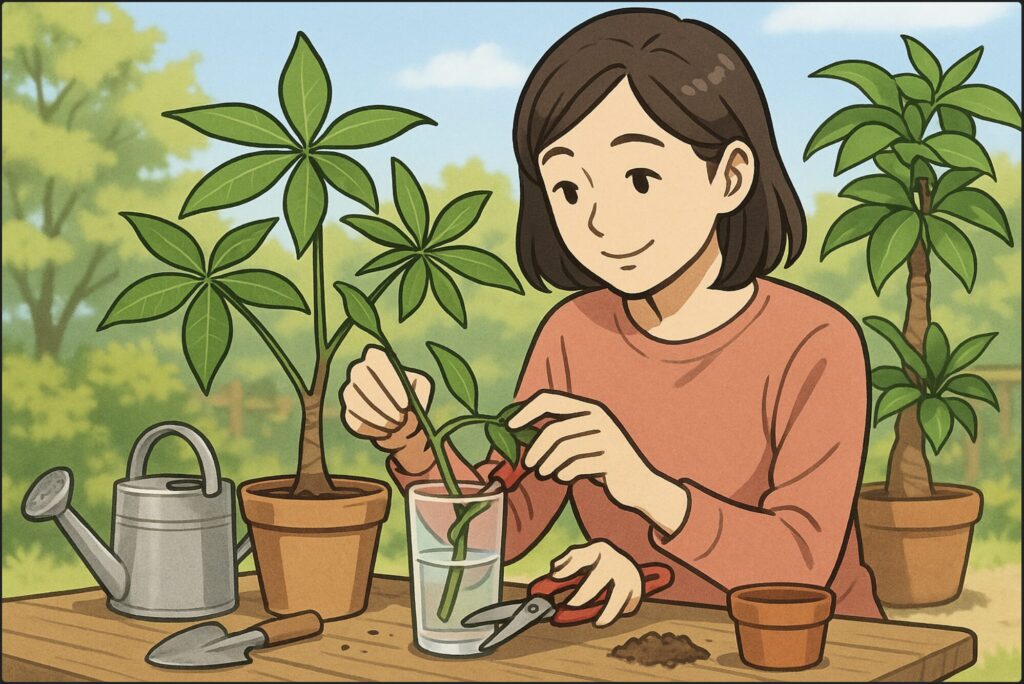

剪定した枝で挿し木に挑戦

観葉スタイル・イメージ

パキラの大きな魅力の一つは、その旺盛な生命力にあり、「挿し木」という方法で非常に簡単に増やすことができます。

屋外の良好な環境で育てていると、日光をたっぷりと浴びて元気に成長し、樹形を整えるための「剪定」が必要になる場面が必ず訪れます。その際に切り落とした枝を捨てずに活用し、新しい株、いわば自分のパキラのクローンを育ててみるのは、園芸の醍醐味の一つです。

挿し木に最適な時期

挿し木の成功率が格段に高まるのは、パキラの成長が最も活発になる5月下旬から7月にかけての期間です。この時期は気温と湿度が安定して高く、植物の細胞分裂が盛んに行われるため、切り口から根が出やすくなります。

初心者でも安心!挿し木の手順

挿し木は決して難しい作業ではありません。以下の手順に従って、丁寧に作業を進めましょう。

- 挿し穂の準備:その年に伸びた、健康的で元気の良い枝を選び、10~15cmほどの長さに切り取ります。この時、カッターナイフや清潔な剪定バサミを使い、切り口を斜めにスパッと切るのがポイントです。これにより、水を吸い上げる面積が広くなります。

- 葉の整理:枝についている葉は、先端の2~3枚だけを残し、それ以外の大きな葉は付け根から全て切り落とします。これは、葉からの水分の蒸散(植物の汗のようなもの)を最小限に抑え、株の体力を発根に集中させるための重要な工程です。

- 水揚げ:コップやバケツなどに水を張り、準備した挿し穂の切り口を1~2時間ほど浸けて、十分に水を吸わせます。「メネデール」などの市販の発根促進剤を規定の倍率で水に溶かして使うと、成功率がさらに上がります。

- 土に挿す:小さなポットに、肥料分のない清潔な土(挿し木用の土や、赤玉土の小粒などが最適)を入れ、あらかじめ湿らせておきます。割り箸などで土に穴を開け、挿し穂の切り口を傷めないように優しく挿し込み、周りの土を軽く寄せて固定します。

- 発根までの管理:挿し木したポットは、直射日光が当たらない明るい日陰に置き、土が乾かないように霧吹きなどで湿度を保ちながら管理します。順調にいけば、約1ヶ月ほどで切り口から白い根が伸び始め、新しい芽が動き出したら成功の合図です。

もっと手軽な方法として、水を入れたガラス瓶などに枝を挿しておくだけの「水耕栽培」でも発根させることが可能です。根が数センチ伸びてきたのを確認してから、土に植え替えてあげることもできますよ。

剪定で生まれた枝から新しい命を育てるプロセスは、植物との絆をより一層深めてくれる貴重な体験となるでしょう。

パキラを屋外で元気に育てる要点

チェックリスト

- パキラの屋外栽培は移動可能な鉢植えでの管理が絶対条件

- 屋外デビューは夜間の最低気温が安定して15℃を超える5月頃から

- 屋外に出す際は急激な環境変化を避けるため1週間ほどの慣らし期間を設ける

- 日本の夏の強烈な直射日光は葉焼けの元なので必ず避ける

- 午前中の柔らかい光が当たる場所や建物の東側、半日陰が理想的な置き場所

- 水やりは季節と天候に応じて頻度を調整し土の乾燥を確認してから行う

- 成長期の春夏は水切れに注意し、休眠期の秋冬は極度に乾燥気味に管理する

- 梅雨の長雨は根腐れの最大のリスクとなるため軒下などへ避難させる

- 台風などの強風による転倒や枝折れを防ぐため支柱や重い鉢カバーで対策する

- 沖縄など一部の温暖地を除き日本のほとんどの地域で屋外での越冬は不可能

- 最低気温が10℃~15℃を下回る10月下旬~11月上旬には室内に取り込む

- 冬の室内管理は窓際の夜間冷気と暖房の乾燥した風に注意が必要

- 葉の乾燥とハダニ予防のため冬場はこまめな葉水が非常に効果的

- 花壇への地植えは冬越しができないため推奨されず代替案を検討する

- 剪定で出た枝は捨てずに挿し木で簡単に新しい株を増やすことができる

- 挿し木の成功率が高い適期は成長が活発な5月~7月