観葉スタイル・イメージ

大切に育てているパキラから、ある日突然ベタベタした樹液が出ていて驚いた経験はありませんか。床や棚が汚れるだけでなく、「何か悪い病気なのでは?」と心配になりますよね。

このパキラの樹液の正体や、パキラの葉っぱの裏に水滴がついているのはなぜですか?と疑問に思う方も多いでしょう。実は、このベタつきの正体はパキラが出す甘い汁であることが多く、時には害虫のカイガラムシが原因の場合もあります。

樹液に毒はあるのか、この甘い蜜は食べても大丈夫なのか、安全性も気になるところです。また、パキラの幹がブヨブヨしているといった深刻な症状や、パキラの葉っぱに霧吹きをするのはなぜですか?といった日頃のお手入れに関する疑問まで、様々な悩みが尽きません。

この記事では、樹液の根本的な原因から、剪定を含む具体的な対処法まで、あなたの疑問を一つひとつ丁寧に、そして深く掘り下げて解説していきます。

ポイント

- パキラから樹液が出る2つの主な原因

- 樹液の正体と安全性に関する正しい知識

- 害虫が原因の場合の見分け方と具体的な駆除方法

- 樹液トラブルを防ぐための育て方と予防策

コンテンツ

パキラから出る樹液の正体と原因

観葉スタイル・イメージ

参考

- パキラの葉っぱの裏に水滴があるのはなぜ?

- パキラが出す甘い汁の正体とは?

- 樹液に毒はある?安全性について解説

- パキラの甘い蜜は食べても大丈夫?

- 害虫のカイガラムシが原因の場合も

パキラの葉っぱの裏に水滴があるのはなぜ?

パキラの葉の裏や若い茎に、朝露のようにキラキラと光る水滴が付いているのを見つけたら、多くの人は「水のやりすぎだろうか?」「それとも病気のサイン?」と心配になるかもしれません。

しかし、これは多くの場合、パキラが健康に成長している証拠であり、過度に心配する必要はないケースがほとんどです。

この水滴の正体は、主に2つの可能性が考えられます。それぞれの特徴を理解し、正しく見極めることが重要です。

可能性1:パキラ自身の生理現象による「蜜」

最も多いケースが、パキラ自身が分泌する「蜜」です。これは植物が持つ自然な生理現象の一つで、特に気候の良い春から秋の成長期に活発に見られます。

パキラは葉の付け根や若い茎にある「花外蜜腺(かがいみつせん)」という特殊な分泌器官から、体内で作り出した余分な糖分や水分を排出することがあるのです。これは、パキラが光合成を活発に行い、エネルギーに満ち溢れている証拠とも言えるでしょう。

可能性2:害虫の排泄物による「甘露」

もう一つの可能性は、害虫の排泄物です。もし水滴が特定の場所だけでなく、葉の表面や広範囲にわたってベタベタしており、まるでニスを塗ったかのようにテカテカ光っている場合は注意が必要です。

これは、カイガラムシやアブラムシといった、植物の汁を吸う害虫(吸汁性害虫)の仕業かもしれません。

これらの害虫はパキラの樹液を吸い、消化しきれなかった糖分を多く含んだ粘着性の高い液体「甘露(かんろ)」として排泄します。これが葉や茎、さらには床や家具にまで付着し、ベタつきの原因となるのです。

見分けるためのチェックポイント

まずは慌てずに、パキラの状態をじっくり観察してみてください。以下のポイントを確認することで、原因を特定しやすくなります。

- 水滴の状態:透明で綺麗な水滴が、葉の付け根などにポツポツと付いている程度であれば、生理現象の可能性が高いです。

- ベタつきの範囲:葉の表裏を問わず広範囲がベタつき、光を反射してテカテカしている場合は、害虫の排泄物である可能性が高まります。

- 虫の有無:葉の裏や枝の付け根、新芽の部分などを念入りにチェックしましょう。白い綿のような塊や、茶色い硬い殻のようなものが付着していれば、それはカイガラムシです。

- その他の症状:葉や茎に黒いすすのようなカビが付着している場合、それは害虫の排泄物を栄養源にして発生する「すす病」であり、害虫がいる強力な証拠となります。

このように、水滴の状態や付随する症状を総合的に見ることで、その正体を見極めることができ、適切な対処へと繋がります。

パキラが出す甘い汁の正体とは?

観葉スタイル・イメージ

パキラから分泌される水滴状の液体を好奇心から少し舐めてみると、ほのかに甘い味がすることに気づくでしょう。このパキラが出す甘い汁の正体は、前述の通り、植物が日々の光合成によって体内で作り出したブドウ糖や果糖などの糖分を豊富に含んだ樹液です。

では、植物はなぜ貴重なエネルギー源である糖分を、わざわざ体外に分泌するのでしょうか。その理由は、自然界で生き抜くための驚くべき戦略に隠されています。

現在最も有力とされている説は、アリなどの益虫を呼び寄せる「自己防衛のため」というものです。自然環境において、パキラはこの甘い蜜を報酬として提供することで、屈強な用心棒であるアリを誘き寄せます。

蜜を求めて集まってきたアリは、蜜を得る代わりにパキラの周りをパトロールし、パキラの葉を食べたり樹液を吸ったりする他の害虫(毛虫やハダニ、カイガラムシの幼虫など)を攻撃・排除してくれるのです。

このように、植物と昆虫がお互いに利益を得ながら共存する関係を「共生関係」と呼び、自然界では広く見られる現象です。まるで、パキラが「美味しい蜜をあげるから、代わりに悪いヤツらから守ってくれよな!」とアリと契約を結んでいるみたいで、面白いですよね。

しかし、この賢い戦略も、室内で育てている観葉植物にとっては少し事情が異なります。室内にはパトロールしてくれるアリがいないため、分泌された蜜は消費されることなく残り続けます。

その結果、蜜がホコリを吸着して黒ずんだり、床や家具に垂れてベタベタしたシミの原因になったりすることがあります。パキラが元気であることの証ではありますが、快適な室内環境を維持するためには、濡れた布などでこまめに拭き取ってあげることが望ましいでしょう。

樹液に毒はある?安全性について解説

観葉スタイル・イメージ

パキラから出るベタベタした樹液を見て、特に小さなお子様や好奇心旺盛なペットがいるご家庭では、「この樹液に毒はあるのだろうか?」「万が一口にしてしまったら危険ではないか?」といった安全性が気になるところです。

結論から申し上げますと、パキラの樹液自体に、人体や犬、猫などの哺乳類に対して深刻な中毒症状を引き起こすような強い毒性はないとされています。そのため、誤って少し触れたり、ペットが舐めてしまったりした程度で、直ちに健康を害する心配はほとんどありません。

ただし、「毒性がない=100%安全」というわけではなく、注意すべき点がいくつか存在します。安全にパキラとの暮らしを楽しむために、以下のリスクについて理解しておきましょう。

注意すべき3つのリスク

- アレルギー反応の可能性:樹液に含まれる成分は、人によってはアレルゲンとなる可能性があります。特に肌が敏感な方やアレルギー体質の方が樹液に触れると、皮膚がかぶれたり、赤みやかゆみが出たりすることがあります。

- ペットの消化器症状:強い毒性はありませんが、ペットが樹液を大量に摂取した場合、胃腸が刺激されて消化不良を起こし、嘔吐や下痢といった症状を引き起こす可能性があります。特に体の小さなペットは影響を受けやすいため注意が必要です。公益社団法人日本愛玩動物協会のウェブサイトでも、観葉植物によるペットの事故について注意喚起がなされており、植物の管理には配慮が求められます。(参照:公益社団法人日本愛玩動物協会)

- 衛生面での間接的な害:樹液のベタつきを放置すると、ホコリやゴミが付着して不衛生な状態になります。さらに、その糖分を栄養源としてカビが繁殖し、植物の健康を害する「すす病」の原因となることもあります。また、甘い蜜の匂いに誘われて、コバエやアリといった不快な虫が集まってくる原因にもなり得ます。

これらのリスクを避けるためにも、樹液が出ているのを見つけたら、放置せずに濡らした布などで優しく拭き取ってあげるのが最善策です。

また、パキラの剪定や植え替えなど、手入れをした後は石鹸で手をしっかりと洗う習慣をつけておくと、より安心して観葉植物のある生活を楽しめるでしょう。

パキラの甘い蜜は食べても大丈夫?

「パキラの蜜は甘い」と聞くと、「天然の甘味料として使えないだろうか?」「一度くらい味見しても大丈夫?」と好奇心をそそられる方もいるかもしれません。

この点についてですが、成分的には糖分が主であるため食べられます。しかし、食用として意図的に摂取することは、安全性の観点から強く推奨されません。

その理由は、主に以下の2つの健康リスクが考えられるためです。

1.農薬や化学物質が残留している可能性

最も懸念されるのが農薬のリスクです。私たちが園芸店やホームセンターで購入する観賞用のパキラは、あくまで「見て楽しむ」ことを目的として生産されています。

そのため、食用の野菜や果物とは異なり、生産過程で病害虫を防ぐための農薬や、生育を促進するための化学肥料が使用されていることが一般的です。これらの化学物質が葉や茎の表面に残留している可能性があり、蜜と一緒に口にしてしまうと、人体に悪影響を及ぼすリスクがあります。

農林水産省が定める農薬取締法は、食用植物への使用基準は厳格ですが、観賞用植物はその限りではありません。(参照:独立行政法人 農林水産消費安全技術センター(FAMIC))

2.衛生面での問題

たとえ無農薬で育てていたとしても、衛生面での問題があります。室内で育てている場合でも、空気中を浮遊するホコリ、カビの胞子、ハウスダスト、その他の雑菌などが蜜に付着している可能性が高いです。

自然界で昆虫が食べる蜜のように清潔な状態が保たれているわけではないため、衛生的な観点からも口にすることは避けるべきです。

パキラの蜜には、ハチミツのように特別な栄養価や健康効果があるといった科学的根拠も報告されていません。あくまで植物が生命活動を営む上で排出する副産物ですので、好奇心で味見をするメリットはほとんどないと言えるでしょう。

万が一、小さなお子様やペットが誤って舐めてしまった場合でも、少量であれば過度に心配する必要はありません。

しかし、念のため水で口をよくゆすがせ、しばらく様子を観察してください。もし体調に何らかの変化が見られたり、心配な点があったりする場合は、速やかに医師や獣医師に相談することをお勧めします。

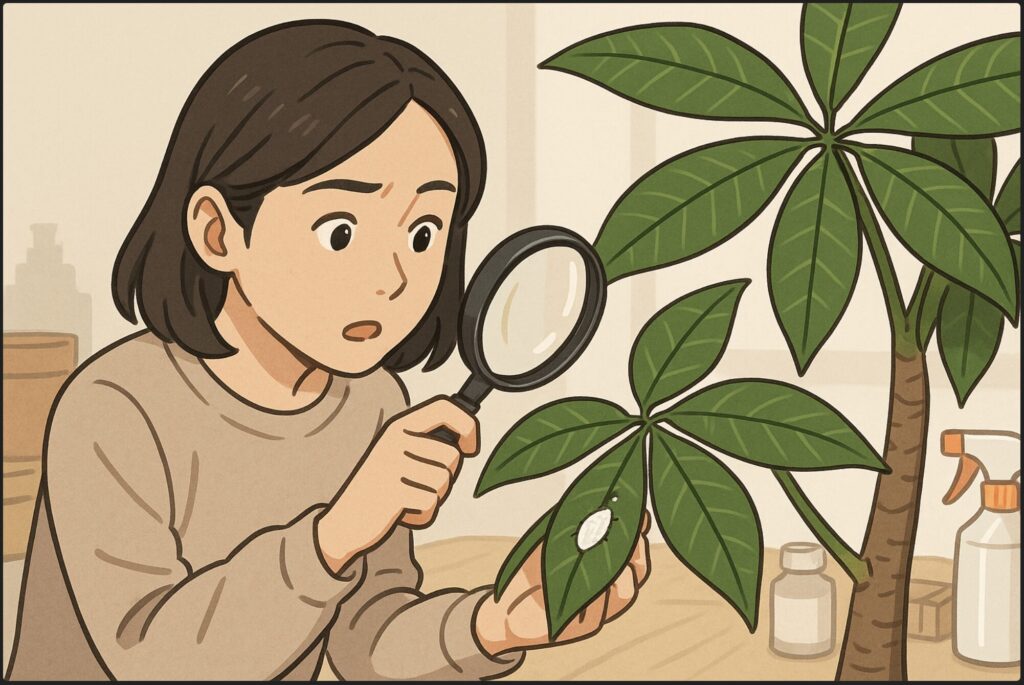

害虫のカイガラムシが原因の場合も

観葉スタイル・イメージ

パキラのベタつきが、これまで説明してきた健康な生理現象ではなく、害虫の「カイガラムシ」が原因であるケースも非常に多く見られます。むしろ、葉の表裏を問わず広範囲がひどくベタついている、光沢を放っているといった場合は、まずこちらの可能性を強く疑うべきです。

カイガラムシは、体長1~3mm程度の小さな昆虫で、その名の通り、種類によっては硬い殻(かいがら)のようなもので体を覆っています。植物の茎や葉にぴったりと張り付いて、中の樹液を吸って生活します。

このカイガラムシが吸汁した際に出す排泄物が「甘露(かんろ)」と呼ばれ、これが非常に糖分濃度が高く粘着質であるため、パキラの樹液と間違われやすいベタつきの正体となります。

| 項目 | 生理現象の樹液(花外蜜腺から) | カイガラムシの排泄物(甘露) |

|---|---|---|

| 見た目 | 透明で綺麗な水滴状。粘度は低め。 | 広範囲に広がり、ニスを塗ったようにテカテカ光る。粘度が高い。 |

| 発生場所 | 葉の付け根、若い茎、新芽の周辺にポツポツと限定的に発生。 | 葉の表裏、茎、枝など全体的に発生。特に下の方の葉や床にまで垂れていることが多い。 |

| 付随する症状 | 特になし。植物自体は生き生きしている。 | 白い綿状の虫(コナカイガラムシ)や茶色い殻状の虫(カタカイガラムシ)が付着している。葉や茎が黒いすす状のカビ(すす病)で汚れている。 |

カイガラムシを放置する深刻なリスク

カイガラムシの発生に気づきながら放置してしまうと、単に見た目が悪くなるだけでなく、パキラの生育に深刻なダメージを与え、最悪の場合は枯死に至ることもあります。

- 生育不良と衰弱:大量に寄生されると、生命維持に必要な栄養分を継続的に吸い取られるため、パキラは徐々に衰弱します。新芽が出にくくなったり、葉の色が悪くなったりといった症状が現れます。

- すす病の誘発:カイガラムシの排泄物(甘露)は、カビの一種である「すす病菌」にとって格好の栄養源です。甘露が付着した場所にこの菌が繁殖すると、葉や茎が黒いすすで覆われたような状態になります。すす病自体が直接パキラを枯らすことは稀ですが、葉の表面を覆って光合成を妨げるため、間接的に生育を著しく阻害します。

早期発見・早期駆除が何よりも重要です。日頃からパキラをよく観察し、葉の裏や枝の付け根など、見えにくい場所も定期的にチェックする習慣をつけましょう。もし白い綿のようなものや、茶色い殻のようなものを見つけた場合は、すぐに対処が必要です。

パキラの樹液に関するトラブルへの具体的な対策

参考

- ベタつきへの基本的な対処法を紹介

- 効果的な予防策としての剪定のポイント

- パキラの葉っぱに霧吹きをする理由

- 幹がブヨブヨしているのは根腐れのサイン

- まとめ:パキラの樹液についてのポイント

ベタつきへの基本的な対処法を紹介

パキラの葉や、その周囲の床・家具がベタベタしているのを発見したら、原因がパキラ自身の生理現象であれ、害虫の仕業であれ、まずはその不快な汚れを綺麗に取り除くことが最初のステップです。ここでは、ベタつきへの基本的な対処法を、原因別に詳しく解説します。

原因1:生理現象による自然な樹液の場合

パキラが健康な証拠として分泌している樹液の場合、特別な薬剤などを用いる必要は全くありません。対処は非常にシンプルです。

用意するものは、水で湿らせた柔らかい布やキッチンペーパー、ティッシュなどです。これらを使って、樹液が付着している葉や茎を優しく拭き取ってください。

このとき、ゴシゴシと強く擦ると、デリケートな葉の表面を傷つけてしまう可能性があるため、あくまで撫でるように丁寧に行うのがポイントです。

床や家具に垂れてしまった樹液も同様に拭き取れば、綺麗になります。樹液は糖分を含んでいるため、放置するとホコリが付着して黒ずんだり、アリを引き寄せたりする原因にもなりますので、気づいた時にこまめに清掃することをおすすめします。

原因2:カイガラムシなど害虫の排泄物(甘露)の場合

害虫が原因でベタついている場合は、表面的な汚れを拭き取るだけでは不十分です。根本原因である害虫を徹底的に駆除することが何よりも重要になります。

カイガラムシの駆除!完全ガイド

- 初期段階:物理的に取り除く:

発生しているカイガラムシの数が少ない初期段階であれば、物理的な除去が最も確実で安全です。使い古しの歯ブラシや綿棒、爪楊枝、あるいは粘着テープなどを使って、カイガラムシを一つひとつ丁寧に取り除きます。特に枝の付け根や葉の裏側など、見えにくい場所に潜んでいることが多いので、見逃さないようにしましょう。 - 蔓延した場合:薬剤を使用する:

広範囲にわたって発生してしまい、手作業での駆除が困難な場合は、園芸用の殺虫剤を使用するのが効率的です。カイガラムシは硬い殻や白い粉で体を覆っているため、一般的なスプレータイプの殺虫剤が効きにくいことがあります。

そのため、植物が根から薬剤を吸収し、その樹液を吸った害虫を内部から駆除する「浸透移行性」の薬剤が特に効果的とされています。大手園芸薬品メーカーのウェブサイトでは、症状から適した薬剤を探すこともできます。(例:KINCHO園芸)使用の際は、製品のラベルに記載されている使用方法や注意事項を必ず守り、室内で使用する場合は十分に換気を行ってください。 - 仕上げ:ベタつきを洗い流す:

害虫の駆除が終わったら、最後の仕上げとして、お風呂場などで株全体にシャワーをかけ、葉や茎に付着したベタつき(甘露)や、すす病の黒いカビ、死骸などをしっかりと洗い流します。この作業を怠ると、残った甘露が原因で再びすす病が発生する可能性があるため、非常に重要です。

カイガラムシは繁殖力が強く、一度で完全に駆除しきれない場合もあります。対処後も数日間は注意深くパキラを観察し、再発していないか定期的にチェックすることが、完全な駆除への鍵となります。

効果的な予防策としての剪定のポイント

観葉スタイル・イメージ

パキラの樹液トラブル、特に湿気を好むカイガラムシなどの害虫が原因で起こるベタつきを未然に防ぐためには、「剪定(せんてい)」が非常に効果的な予防策となります。

パキラは生命力が旺盛な植物で、生育期には次々と新しい枝や葉を展開します。しかし、それらを放置して枝葉が密集し、ジャングルのように茂りすぎてしまうと、株の内部の風通しが悪くなります。

湿気がこもりやすく、日光が届きにくい薄暗い環境は、カイガラムシやハダニといった多くの病害虫にとって、繁殖するための絶好の住処となってしまうのです。

そこで、定期的に不要な枝葉を切り落とす剪定を行い、株全体の風通しと日当たりを良好に保つことが、病害虫が寄り付きにくい健康な環境を維持する上で極めて重要になります。

人間でいうと、定期的に散髪して頭をすっきりさせるのと同じですね!風通しが良くなることで、病気の予防にもなりますし、見た目も美しくなります。

剪定に最適な時期と具体的な方法

剪定は、パキラに与えるダメージを最小限に抑え、その後の成長を促すために、適切な時期に行うことが大切です。

- 最適な時期:

パキラの生育が最も活発になる5月~9月頃が剪定のベストシーズンです。この時期は、剪定で受けたダメージからの回復が非常に早く、切り口のすぐ下から次々と新しい芽が芽吹いてきます。逆に、成長が緩やかになる冬場の剪定は、回復に時間がかかり、株が弱ってしまう原因になるため避けたほうが賢明です。 - 具体的な方法:

- まずはパキラを少し離れた場所から眺め、どのような樹形にしたいかをイメージします。そして、混み合っている枝、内側に向かって伸びている枝、間延びしてひょろひょろした枝などを中心に、切り落とす枝を決めます。

- 枝を切る際は、「成長点」と呼ばれる、幹や枝にある少し茶色く膨らんだ部分の、ほんの少し上で切るのが理想です。ここから新しい芽が出やすくなります。

- ハサミは、病原菌の侵入を防ぐため、事前にアルコールで消毒するか、火で炙るなどして清潔な状態のものを使用します。そして、決めた位置を思い切ってカットしましょう。

- もし太い枝を切った場合は、切り口が乾燥して枯れ込んだり、病原菌が侵入したりするのを防ぐため、園芸用の「癒合剤(ゆごうざい)」を塗布しておくと安心です。

剪定は、単に見た目を美しく整えるだけでなく、パキラの健康を長期的に維持し、厄介な樹液トラブルを根本から予防するための、最も重要なお手入れの一つです。成長に合わせて、定期的に風通しをチェックしてあげましょう。

パキラの葉っぱに霧吹きをする理由

観葉植物のお手入れ方法として、鉢土への水やりとは別に、霧吹きを使って葉に直接水をかける「葉水(はみず)」がよく推奨されます。

一見すると地味な作業ですが、なぜパキラの葉っぱに霧吹きをするのが良いのでしょうか。これには、樹液トラブルの予防にも直接的・間接的に繋がる、複数の重要な理由があります。

1.害虫の発生を予防する

これが葉水の最大の目的と言っても過言ではありません。パキラに付きやすい代表的な害虫であるハダニやアブラムシは、高温で乾燥した環境を特に好んで発生・繁殖します。

定期的に葉水を行い、葉の表面とその周りの湿度を適度に保つことで、これらの害虫にとって住みにくい環境を作り出し、発生を効果的に予防することができるのです。

特に、害虫が隠れやすい葉の裏側は忘れがちなので、葉をめくって裏側にも念入りに霧吹きをしてあげることが重要です。

日々の葉水は、パキラの健康診断も兼ねています。葉の状態を毎日チェックすることで、万が一害虫が発生しても、初期段階で発見しやすくなるというメリットもあります。

2.乾燥を防ぎ、健康な状態を維持する

パキラの原産地は、年間を通して湿度が高い中南米の熱帯地域です。そのため、元来は湿度の高い環境を好む植物です。しかし、私たちが生活する室内、特にエアコンを使用する夏場や暖房器具を使う冬場は、空気が極端に乾燥しがちです。

このような乾燥した環境はパキラにとってストレスとなり、葉が乾燥してパリパリになったり、葉先が枯れ込んだりする原因となります。葉水は、パキラに適切な潤いを与え、原産地の環境に近づけることで、生き生きとした健康な状態を維持する手助けをします。

3.葉の表面を清潔に保つ

室内に置いていると、知らず知らずのうちに葉の表面にホコリが溜まっていきます。このホコリは見た目が悪いだけでなく、葉の気孔(呼吸や蒸散を行う小さな穴)を塞いだり、太陽の光を遮ったりして、植物の重要な生命活動である光合成の効率を低下させてしまいます。

葉水をすることで、これらのホコリを綺麗に洗い流し、パキラが効率よく光合成を行い、元気に成長するのを助けることができます。

葉水を行う際の注意点

葉水は、基本的には毎日行っても問題ありませんが、いくつか注意点があります。まず、葉水を行う時間帯は、気温が比較的安定している朝から日中の暖かい時間帯が最適です。

気温が下がる夜間に葉水を行うと、葉に残った水分がなかなか蒸発せず、植物の体を冷やしてダメージを与えたり、カビや病気の原因になったりすることがあります。また、葉が常にびしょ濡れの状態が続くのも良くないため、霧吹きは葉全体が軽く湿る程度に留めましょう。

日々のわずかな手間で、害虫を予防し、パキラを健康で美しい状態に保つことができる葉水。ぜひ、毎日の習慣に取り入れてみてください。

幹がブヨブヨしているのは根腐れのサイン

観葉スタイル・イメージ

パキラが示すトラブルのサインは、樹液や葉の変化だけではありません。

もし、パキラの幹、特に根元に近い部分を触ってみて、本来の硬さがなく、ブヨブヨ、あるいはフカフカと柔らかい感触がしたら、それは極めて危険な状態である「根腐れ」を起こしている可能性が高いSOSサインです。

根腐れは、その名の通り、土の中で植物の命綱である根が腐ってしまう状態で、観葉植物を枯らしてしまう最も一般的な原因の一つです。その主な原因は、ほぼ例外なく「水のやりすぎ」による過湿です。

土が常にジメジメと湿った状態が続くと、土の中の酸素が欠乏します。植物の根も人間と同じように呼吸をしており、酸素不足の状態が続くと窒息してしまい、やがて腐敗してしまうのです。

根が腐って機能しなくなると、当然ながら水分や栄養を土から吸収することができなくなり、その影響が幹や葉に現れ、最終的には株全体が枯死に至ります。

手遅れになる前に!根腐れのチェックリスト

以下の症状が一つでも当てはまる場合は、根腐れを疑ってください。

- 幹の根元が柔らかく、指で押すとへこむ感触がある。

- 土の表面からカビ臭い、あるいは腐ったような不快な臭いがする。

- まだ緑色の葉が、ハリを失って垂れ下がったり、次々と黄色く変色して落ちたりする。

- 水やりをしても土の表面がなかなか乾かない。

もし根腐れの疑いがある場合は、一刻も早い対処が必要です。発見が早ければ早いほど、パキラを救える可能性は高まります。

緊急オペ!根腐れの対処法

症状がまだ軽度で、幹が少し柔らかい程度であれば、まずは水やりを直ちに中止し、鉢を日当たりと風通しの良い場所に移動させて、土を徹底的に乾燥させます。これで回復することもあります。

しかし、幹のブヨブヨが明らかに進行している場合は、緊急の植え替え手術が必要です。以下の手順で慎重に行ってください。

- 鉢からパキラを丁寧に取り出し、根に付いた古い土を優しく落とします。

- 黒く変色していたり、ドロドロに溶けていたり、スカスカになっている腐った根を、清潔なハサミで全て切り落とします。健康な根は白くハリがあるので、それだけを残します。

- 幹の柔らかい部分も、硬い部分が出てくるまで切り詰めます。

- 新しい、水はけの良い観葉植物用の土を使って、一回り大きな鉢(根を整理して小さくなった場合は同じサイズでも可)に植え替えます。

植え替え直後は、根がダメージを受けているため、すぐに水を与えるのではなく、数日から一週間ほど経ってから与えるのが回復を促すポイントです。幹のブヨブヨは、パキラからの最後の警告です。見逃さずに、勇気を持って早めの対応を心がけましょう。

まとめ:パキラの樹液についてのポイント

チェックリスト

- パキラの樹液は健康な生理現象か害虫の排泄物が主な原因

- 健康なパキラは成長期に花外蜜腺から甘い蜜を出すことがある

- これはアリを呼び寄せ害虫から身を守るための自然界の知恵

- 樹液自体に人体やペットに対する強い毒性はないとされている

- ただし体質によってはアレルギー反応を起こす可能性に注意

- ペットや子供が大量に摂取すると消化不良を起こすことがある

- 観賞用植物のため農薬や衛生面のリスクから蜜を食べることは推奨されない

- 葉の広範囲にわたるしつこいベタつきはカイガラムシを疑う

- カイガラムシは白い綿状や茶色い殻状の虫で植物の汁を吸う

- 放置すると排泄物からすす病を誘発しパキラが衰弱する原因になる

- 生理現象の樹液や害虫によるベタつきは濡れた布で優しく拭き取る

- 害虫は手で取り除くか浸透移行性の薬剤で駆除するのが効果的

- 風通しを良くするための定期的な剪定が最大の予防策となる

- 霧吹きでの葉水はハダニの予防と葉の乾燥対策に有効

- 幹がブヨブヨしている場合は水のやりすぎによる根腐れの危険なサイン