観葉スタイル・イメージ

100円ショップで手軽に購入できるパキラは、その育てやすさと美しい見た目から、観葉植物をこれから始めたい初心者の方にとって非常に魅力的な存在です。

しかし、いざ自宅に迎え入れてみると、「100均の土のままで大丈夫?」「すぐに植え替えは必要?」といったさまざまな疑問が次々と浮かび上がりますよね。特に、愛情のつもりが裏目に出てしまう水のやりすぎによる根腐れで枯れるケースは後を絶ちません。

パキラの水不足のサインはどこで見分けるのか、逆にパキラをほったらかしにしておくとどうなるのか、不安に感じる方も少なくないでしょう。この記事では、100均パキラの育て方に関する基本的な知識から、失敗しないための具体的なポイントまでを徹底的に解説します。

将来的には小さな苗を巨大化させたり、数本の幹でおしゃれな編み込みに挑戦したり、土を使わない清潔なハイドロカルチャーで楽しむ方法、さらには市場では珍しい希少な実生株の見分け方まで、あなたのグリーンライフを豊かで成功に満ちたものにするための情報を網羅しています。

ポイント

- 100均パキラ購入後にまずやるべき具体的なステップがわかる

- 根腐れや水やり失敗を防ぎ、健康な株を維持する方法がわかる

- ハイドロカルチャーや編み込みなど、様々な楽しみ方がわかる

- パキラを大きく、そして美しく育てるための応用テクニックがわかる

コンテンツ

100均パキラの育て方|購入後の基本と注意点

参考

- 初心者がまずやるべき植え替えのコツ

- 100均の土は使える?最適な用土選び

- 最大の失敗原因、根腐れを防ぐ方法

- 枯れる前に知りたいトラブルサイン

- 清潔でおしゃれなハイドロカルチャー

- 希少な実生パキラの見分け方と特徴

初心者がまずやるべき植え替えのコツ

観葉スタイル・イメージ

100円ショップで運命のパキラに出会い、自宅に連れて帰ってきたら、まず最初に行ってほしい大切な作業、それが「植え替え」です。購入した状態のまま育て始めることも不可能ではありませんが、長期的にパキラを元気に育てるためには、実はあまりおすすめできません。

その理由は、販売されている小さなビニールポットと土にあります。ポットはあくまで流通用の一時的な住処であり、パキラがこれから成長していくためのスペースとしては明らかに不十分です。

そのまま育て続けると、根が鉢の中でパンパンに詰まってしまう「根詰まり」という状態を引き起こします。根詰まりを起こすと、水分や養分をうまく吸収できなくなり、成長が著しく妨げられてしまうのです。

さらに、使用されている土は、水やりの手間を省くために保水性の高い配合になっていることが多く、これが後述する「根腐れ」という最大の失敗原因に直結します。

このため、購入後はできるだけ早く、パキラがのびのびと成長できる快適な環境へとお引越しさせてあげましょう。

植え替えの最適なタイミング

パキラの植え替えに最も適しているのは、気候が温暖で安定し、植物の生命活動が活発になる5月~9月の成長期です。この時期のパキラは生命力に満ち溢れており、植え替えという環境の変化によるストレスからの回復が非常に早くなります。

逆に、気温が10℃を下回るような冬場に植え替えを行うと、株に大きな負担をかけてしまい、最悪の場合そのまま弱って枯れてしまうこともあるため、避けるのが賢明です。

天候にも配慮できるとさらに良いでしょう。作業は植物への負担が少ない、晴れた日の涼しい午前中に行うのが理想的です。

植え替えに必要なもの

- 一回り大きな鉢:現在の鉢よりも直径が3cm(1号)ほど大きいサイズが目安です。大きすぎると土が乾きにくくなり、根腐れの原因になるため注意しましょう。

- 新しい用土:市販の「観葉植物用の土」が最も手軽で失敗がありません。

- 鉢底石:鉢の底に敷き、土の流出を防ぎながら水はけを格段に良くする役割があります。

- 鉢底ネット:鉢底の大きな穴から土や鉢底石がこぼれ出るのを防ぎ、害虫の侵入もブロックします。

- 割り箸や細い棒:土を鉢に入れる際に、根の隙間まで土をいきわたらせるために使います。

- 作業用シートや手袋:土で汚れないように準備しておくと後片付けが楽になります。

植え替えの手順

簡単な流れ

- 新しい鉢の底穴に鉢底ネットを敷き、その上に鉢底石を、底が見えなくなる程度まで入れます。

- その上に、鉢の1/3程度まで新しい用土を入れます。

- 100均のポットからパキラを優しく引き抜きます。この時、根を傷つけないように注意してください。抜けにくい場合は、ポットの側面を四方から軽く揉むようにすると、土とポットの間に空気が入り、スムーズに引き抜けます。

- 根鉢(根と土が一体化して固まった部分)を観察します。周りの古い土を、根を傷つけないように注意しながら1/3ほど優しくほぐし落とします。もし黒ずんでいたり、スカスカになっている傷んだ根があれば、清潔なハサミで切り取っておきましょう。

- 新しい鉢の中央にパキラを据え、高さを見ながら隙間に新しい用土を丁寧に入れていきます。

- 割り箸などで土を軽く突きながら、根の隙間にまで土がしっかりと行き渡るように調整します。この作業を怠ると、根の周りに空洞ができてしまい、生育不良の原因となります。

- 最後に、鉢の底から新鮮な水が勢いよく流れ出てくるまで、たっぷりと水を与えます。これは、土の中の微塵を洗い流し、根と土を密着させるための重要な工程です。

植え替え後の管理は慎重に:

植え替え直後のパキラは、人間で言えば手術後のようなデリケートな状態です。そのため、最低でも1週間~10日間は直射日光を避けた、風通しの良い明るい日陰で安静にさせてあげましょう。

この期間は、新しい根が活動を始めるのを待つため、土の表面が乾いてもすぐに水を与えず、少し乾燥気味に管理するのが成功のポイントです。また、この時期に肥料を与えるのは絶対にやめてください。弱った根が肥料分を吸収できず、「肥料焼け」を起こしてしまいます。

100均の土は使える?最適な用土選び

植え替えを成功させるためのもう一つの重要な要素が「土選び」です。結論から申し上げますと、100円ショップで販売されている観葉植物の土を、そのまま単体で使用するのは、あまりおすすめできません。

もちろん、一時的に使用したり、全く育たなかったりするわけではありませんが、多くの100均の土はコストを最優先するため、ピートモスなどの保水性が非常に高い素材が多く配合されている傾向があります。

保水性が高いということは、一度水を含むとなかなか乾きにくいということ。これは、特に水の管理に慣れていない初心者の方にとっては、根が呼吸できずに窒息してしまう「根腐れ」のリスクを著しく高めてしまうのです。

パキラは本来、水はけの良い環境を好む植物です。健康に、そして長く育てるためには、根が快適に呼吸できる、通気性と排水性に優れた土を選ぶことが何よりも大切になります。

基本は市販の「観葉植物用の土」

最も手軽で失敗がなく、初心者の方に心からおすすめできるのは、園芸店やホームセンターで販売されている信頼できるメーカーの「観葉植物用の培養土」を使用することです。

これらの専用土は、赤玉土や鹿沼土、パーライトなどがバランス良く配合されており、観葉植物全般が好む「水はけの良さ」と「適度な保水性」を両立しているため、安心して使用することができます。(参考:株式会社プロトリーフ「観葉植物の土」)

ワンランク上を目指すならオリジナルブレンドも:植物の栽培に慣れてきたら、自分で土をブレンドしてみるのも園芸の醍醐味です。より水はけを良くしたい場合や、ご自身の水やりスタイルに合わせたい場合は、観葉植物用の土に以下の基本用土を混ぜ込むのがおすすめです。

| 用土の種類 | 特徴と役割 |

|---|---|

| 赤玉土(小粒) | 排水性、保水性、保肥性のバランスが取れた基本中の基本となる用土です。 |

| 鹿沼土(小粒) | 赤玉土よりも酸性度が高く、さらに排水性を高めたい場合に加えます。 |

| パーライト | 真珠岩を高温で熱処理したもので、非常に軽く、土全体の通気性と排水性を向上させます。 |

| 腐葉土 | 土に栄養分を与え、微生物の活動を活発にする土壌改良材です。入れすぎると虫の原因になることも。 |

【おすすめブレンド例】観葉植物用の土:赤玉土:鹿沼土=6:2:2

100均の土を有効活用したい場合:

もし手元に100均の土しかなく、どうしてもそれを使用したい場合は、赤玉土やパーライトを全体の3~4割ほど多めに混ぜ込み、排水性を徹底的に改善してから使用しましょう。この一手間を加えるだけで、根腐れのリスクを劇的に減らすことが可能になります。

最大の失敗原因、根腐れを防ぐ方法

観葉スタイル・イメージ

観葉植物、特にパキラを初めて育てる方が最も陥りやすい失敗、それが「根腐れ」です。

根腐れは、その名の通り土の中で根が腐ってしまう状態で、一度進行してしまうと回復が非常に難しい、最も避けたいトラブルの一つです。しかし、その原因と正しい対策をしっかりと理解しておけば、過度に恐れる必要はありません。

根腐れの主な原因は、ほぼ例外なく「水のやりすぎ(過湿)」と「土の水はけの悪さ」の2つです。

土が常にジメジメと湿った状態が続くと、土の中の酸素が欠乏します。植物の根も私たちと同じように呼吸をしており、酸素がなければ生きていけません。酸素不足に陥った根は窒息し、やがて腐敗してしまうのです。

水やりの絶対的・基本ルール

根腐れを防ぎ、パキラの健康を維持するための水やりには、絶対に守ってほしい重要なルールがあります。 それは、「土の表面が完全に乾いたことを確認してから、鉢底の穴から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与える」ということです。

「毎日少しずつ」といった中途半端な水やりは、土の表面しか湿らず、鉢の中心部にある肝心の根まで水分が届かないためNGです。逆に、土がまだ湿っている状態で次の水を与えてしまうと、常に土が湿った過湿状態が続き、根腐れを誘発します。

水を与える時はたっぷりと、そして次の水やりまではしっかりと乾かす。「乾湿のメリハリ」をはっきりとつけることが、健康な根を育てる最大の秘訣です。

生命線!受け皿の水は必ず捨てること!:

水やりをした後、鉢の受け皿に溜まった水は、その都度必ず捨ててください。

これを怠り、溜まったままにしておくと、鉢の底面が常に水に浸かった状態になり、排水性の良い土を使っていても意味がありません。これは根腐れや、コバエなどの不快な害虫が発生する最大の原因となります。

季節に合わせた水やり頻度の調整

パキラが必要とする水の量は、季節や気温によって大きく変化します。一年中同じペースで水やりをするのではなく、植物のサイクルに合わせて頻度を調整することが重要です。便利な水分計(例えばSusteeのような製品)を使うと、水やりのタイミングが視覚的にわかり、失敗を大幅に減らすことができます。

| 季節 | 水やりの目安 | 重要なポイント |

|---|---|---|

| 春・秋(成長期) | 土の表面が乾いたら | パキラが最も活発に成長する時期。土の乾きも早くなるため、こまめにチェックしましょう。 |

| 夏(成長期) | 土の表面が乾いたら(気温によってはほぼ毎日になることも) | 気温が高く、蒸散活動も激しくなるため、最も水切れに注意が必要な季節です。朝か夕方の涼しい時間帯に水やりをします。 |

| 冬(休眠期) | 土の表面が乾いてからさらに2~3日後 | 成長が緩やかになり、水の吸収量も格段に減ります。「乾燥気味」を徹底するのが越冬のコツです。水のやりすぎは即、根腐れに繋がります。 |

「土が乾いたかどうかの判断が難しい…」という方は、割り箸を土の中心部まで挿してみて、抜いたときに湿った土が付いてこなければ、水やりのサインです。指で直接土を触ってみるのが一番確実な方法ですよ。

枯れる前に知りたいトラブルサイン

観葉スタイル・イメージ

パキラは比較的丈夫で、環境への適応能力も高い植物ですが、それでも育てている環境が合わなかったり、管理方法に問題があったりすると、葉や幹に「助けて!」という不調のサインを発します。

これらのサインを見逃さず、初期段階で原因を突き止めて正しく対処することが、パキラを枯らさずに長く楽しむための重要な鍵となります。

ここでは、パキラに非常によく見られるトラブルのサインと、その主な原因、そして具体的な対処法を一覧でまとめました。定期的にパキラを観察する習慣をつけ、小さな変化に気づけるようになりましょう。

| サイン | 考えられる主な原因 | 具体的な対処法 |

|---|---|---|

| 葉が黄色くなる・ハラハラと落ちる | ・根腐れ(水のやりすぎ)・水切れ(乾燥) ・日照不足・急な環境の変化(置き場所を変えたなど)・寒さ(特に冬場) | まず土の状態を確認し、湿りすぎ・乾きすぎであれば水やりを根本から見直します。日照不足が疑われる場合は、より明るい場所に移動させます。冬場は、窓辺の冷気に当たらない暖かい室内の中央へ移動させましょう。 |

| 葉が白っぽく、または茶色く変色しパリパリになる(葉焼け) | ・夏の強すぎる直射日光 | パキラは明るい場所を好みますが、直射日光は苦手です。レースカーテン越しなど、一度光を和らげた「明るい日陰」に移動させます。葉焼けした部分は元には戻りません。 |

| 幹の根元がブヨブヨと柔らかくなる・異臭がする | ・根腐れの末期症状の可能性大 | 一刻も早く鉢から株を抜き、土を落として根を確認します。黒くドロドロに腐った根を全て清潔なハサミで切り落とし、新しい土で植え替えます。ただ、この状態からの復活は非常に難しいです。 |

| 茎がひょろひょろと力なく間延びする(徒長) | ・極端な日照不足 | 光を求めて茎が異常に伸びている状態です。より明るい場所に移動させて、がっしりとした株に育て直しましょう。伸びすぎた部分は、成長期に思い切って剪定すると、脇から新しい芽が出てきて樹形が整います。 |

| 葉の裏や新芽に白い綿やクモの巣のようなものが付着する | ・害虫(カイガラムシ、ハダニ)の発生 | 数が少ないうちは、濡らしたティッシュペーパーや歯ブラシなどで物理的にこすり落とします。大量に発生した場合は、専用の殺虫剤を散布します。ハダニは乾燥を好むため、日常的に葉水を行うことが最大の予防になります。 |

葉が落ちるのは健康な新陳代謝の場合も:

株の下の方にある古い葉が1~2枚黄色くなって自然に落ちるのは、新しい葉を出すための健全な生理現象(新陳代謝)であることがほとんどです。株全体が元気で、先端から新しい芽が次々と出ているようであれば、過度に心配する必要はありませんのでご安心ください。

清潔でおしゃれなハイドロカルチャー

観葉スタイル・イメージ

「室内で土を使うと虫の発生が心配…」「もっとお洒落でクリーンに観葉植物を楽しみたい」そんな方には、ハイドロカルチャーという育て方が断然おすすめです。

ハイドロカルチャーとは、土の代わりに「ハイドロボール」と呼ばれる高温で焼成された粘土の粒などを用いて植物を育てる、水耕栽培(水栽培)の一種です。

100円ショップで購入した小さなパキラも、いくつかのポイントを押さえれば、簡単な手順で土栽培からハイドロカルチャーに植え替えることが可能です。

ハイドロカルチャーのメリット・デメリット

土栽培とは異なる魅力を持つハイドロカルチャーですが、始める前にその長所と短所を理解しておくことが大切です。

メリット🟢

- 圧倒的に清潔:無菌の人工用土なので、コバエなどの不快な害虫が湧きにくく、土特有の臭いも一切ありません。キッチンや食卓にも安心して置けます。

- 水やり管理が簡単:透明なガラス容器などを使えば、容器内の水の残量がひと目でわかるため、水やりのタイミングを間違える失敗が格段に減ります。

- インテリア性が高い:お気に入りのグラスや空き瓶などを鉢として利用でき、飾り方の自由度が高く、非常にお洒落な空間を演出できます。

デメリット🔴

- 巨大化には不向き:土栽培に比べると根が張れる範囲が限られるため、成長スピードは緩やかになります。大きく育てたい場合には向きません。

- 根腐れのリスク:常に水に根が触れている状態のため、対策をしないと根腐れを起こしやすい側面があります。

- 初期コスト:ハイドロボールの他に、根腐れ防止剤や専用肥料など、専用の資材を揃える必要があります。

ハイドロカルチャーへの植え替え方法

簡単な流れ

- パキラをポットから丁寧に取り出し、根についている土を水道水で完全に洗い流します。この工程が最も重要で、少しでも土が残っていると水中で腐敗し、根腐れの原因になります。根を傷つけないよう、優しく丁寧に作業しましょう。

- 次に、植え付けるための穴の開いていない容器を用意します。容器の底に、イオン交換樹脂などから作られた「根腐れ防止剤(ゼオライトなど)」を底が見えなくなる程度に敷き詰めます。

- あらかじめ水で軽く洗っておいたハイドロボールを、容器の1/3程度まで入れ、その中央にパキラを配置します。

- パキラが倒れないように片手で支えながら、周りからハイドロボールを優しく追加していき、株を安定させます。

- 最後に、容器の1/5程度の高さまで、静かに水を注ぎます。

ハイドロカルチャーの水やりは、容器の底の水が完全になくなってから、さらに1~2日経ってから与えるのが基本です。常に水が溜まっている状態にしないことが、根腐れを防ぐ最大のコツです。

また、ハイドロボール自体には栄養分が含まれていないため、春から秋の成長期には、水耕栽培用の液体肥料を規定の倍率に薄めて定期的に与えるのを忘れないでくださいね。

希少な実生パキラの見分け方と特徴

100円ショップの店頭に並んでいるパキラをよく観察してみると、そのほとんどが「挿し木(さしき)」という方法で人工的に増やされたものであることに気づきます。

これは、大きく成長したパキラの元気な枝を切り取り、それを土や水に挿して発根させた、いわばクローン株のことを指します。

しかし、非常に稀なケースではありますが、種から大切に育てられた「実生(みしょう)」のパキラが売られていることがあります。実生のパキラは挿し木株とは異なる魅力と特徴を持っており、見つけられたら非常に幸運だと言えるでしょう。

実生株と挿し木株の決定的な違い

両者には、見た目の特徴や性質にいくつかの明確な違いがあります。どちらが良い・悪いというわけではありませんが、それぞれの違いを知ることで、より自分の好みに合ったパキラを選ぶことができます。

| 比較項目 | 実生(みしょう)株 | 挿し木(さしき)株 |

|---|---|---|

| 最大の特徴 | 幹の根元がぷっくりと徳利のように膨らむ。コーデックス(塊根植物)のような独特のフォルムが楽しめる。 | 幹が根元までほぼ同じ太さでまっすぐ。上部が人為的にスパッと切断されていることが多い。 |

| 成長スピード | 成長が早く、幹も年月をかけて太くなりやすい。ダイナミックな変化が楽しめる。 | 成長は比較的緩やか。コンパクトな樹形を維持しやすい。 |

| 生命力・性質 | 力強い主根を地中に張るため、生命力が強く、病害虫や環境の変化に対する耐性が高い。 | 発根させた細い根が主体のため、実生株に比べるとややデリケートな面がある。 |

| 開花・結実 | 適切な環境で大きく育てれば、いずれ花が咲き、種が取れる可能性がある。 | 性質上、花が咲くことはない。 |

見分け方の唯一無二のポイント

園芸店の店頭で実生株を見分けるための、唯一にして最大のポイントは、「幹の根元の形状」です。種から発芽した実生株は、発芽時に双葉の下の部分(胚軸)に栄養を蓄える性質があるため、その部分がぷっくりと膨らみます。

まだ小さな100均の苗でも、注意深く観察すれば、その独特の膨らみの片鱗を感じ取ることができます。

一方で、挿し木株はあくまで「枝」を土に挿しているだけなので、幹は根元まで同じ太さで、膨らみは見られません。もし100円ショップで根元がぷっくりとしたパキラを見つけたら、それは将来有望な「お宝株」かもしれません。ぜひ、その幸運な出会いを大切にしてください。

あなたの好みはどちら?:

実生株は、そのユニークな姿形とダイナミックな成長過程を楽しむ魅力があります。一方で、挿し木株はコンパクトな樹形を長く維持しやすく、限られたスペースで楽しみたい方や、すっきりとした見た目を好む方に向いています。

それぞれの特徴を深く理解し、ご自身のライフスタイルや好みにぴったり合った一株を選ぶのが良いでしょう。

100均パキラの育て方|応用と日々の管理

参考

- パキラの水不足のサインは葉でわかる

- パキラをほったらかしにしておくとどうなる?

- 小さな苗から巨大化させる育成テクニック

- 将来楽しむためのおしゃれな編み込み

パキラの水不足のサインは葉でわかる

根腐れを恐れるあまり、水やりを極端に控えすぎてしまうのも、初心者の方が陥りがちな失敗の一つです。パキラは確かに乾燥に比較的強い植物ですが、それはあくまで「耐えることができる」という意味であり、成長のためには当然ながら適度な水分が必要です。

幸いなことに、パキラは水が足りなくなってくると、その葉に非常に分かりやすいサインを出して、私たちに「喉が渇いたよ」と教えてくれます。

最も代表的で、初期段階で見られるサインは、「葉がしなだれてハリがなくなり、お辞儀をするように垂れ下がる」ことです。植物の細胞は水分で満たされることで張り(膨圧)を保っていますが、水が不足するとこの張りが失われてしまうのです。

普段は手のひらを広げたようにピンと上を向いている葉が、力なく垂れ下がってきたら、それは明確な水切れの合図です。この段階で慌てずにたっぷりと水を与えれば、数時間後には嘘のように元の元気な姿に戻ることがほとんどです。

この初期サインを見逃し、さらに水不足が進行してしまうと、葉の先端や縁から黄色や茶色に変色し始め、最終的にはカサカサに乾燥してしまいます。一度乾燥して枯れてしまった葉は、残念ながら元に戻ることはありませんので、早めの対処が何よりも肝心です。

「根腐れでも葉が黄色くなるって聞いたけど、どう見分けるの?」と疑問に思うかもしれませんね。見分けるポイントは、症状の現れ方です。

水不足の場合は、葉の先端から変色が始まり、株全体がしんなりと元気がなくなるのに対し、根腐れの場合は、特定の葉全体が黄色く変色し、土に近い幹がブヨブヨしてくる傾向があります。

土を触ってみて、カラカラに乾いているか、ジメジメしているかを確認すれば、原因はほぼ特定できますよ。

水不足に気づいたときの緊急レスキュー法

葉がしなだれていることに気づいたら、すぐに応急処置をしてあげましょう。

この時も水やりの基本は同じで、鉢底から水が十分に流れ出るまで、たっぷりと与えることが重要です。一度乾燥した土は水を弾きやすいので、ゆっくりと時間をかけて、土全体に水分が染み渡るように与えましょう。

また、霧吹きで葉全体に水を吹きかける「葉水(はみず)」も非常に効果的です。葉の表面からも直接水分を吸収させることができるほか、葉の乾燥を防ぎ、ホコリを洗い流し、ハダニなどの害虫を予防する効果も期待できます。

特にエアコンで乾燥しがちな室内では、日常的に葉水を行う習慣をつけると良いでしょう。

パキラをほったらかしにしておくとどうなる?

「パキラは生命力が強いから、ほったらかしでも大丈夫」という話を耳にしたことがあるかもしれません。この言葉は、ある側面では正しく、しかし別の側面では大きな誤解を招く可能性があります。

確かにパキラは非常に頑健な性質を持ち、多少の水やり忘れや環境の変化にも耐えることができます。しかし、それはあくまで「植物にとって適切な環境下に置いた上で、過干渉せず適度に見守る」という意味での「ほったらかし」が許容される、という話です。

何の配慮もなく、完全に無関心で放置すれば、どんなに丈夫な植物であっても、その美しい姿を維持することはできず、いずれは枯れてしまいます。

適度な放置(良いほったらかし)が生む好循環

乾燥気味の環境を好むパキラにとって、毎日欠かさず水を与えるような過剰な世話や、頻繁な肥料の投与は、かえって大きなストレスとなります。

土が乾くのをじっくりと待ち、植物が本当に水を欲しがっているタイミングを見計らって水を与えるというサイクルは、ある意味で「放置」と表現できるかもしれません。

このように、植物の性質を深く理解した上での「見守る放置」は、むしろ健康な生育を促す理想的な関わり方と言えるでしょう。

完全な放置(悪いほったらかし)が招く悲劇

一方で、何の愛情も配慮もない、文字通りの完全な放置は、パキラにとって様々な悲劇を引き起こすことになります。

完全放置が引き起こす主なリスク

- 致命的な水切れ:長期間にわたって水やりを忘れれば、当然ながら水分が枯渇し、最終的には枯死してしまいます。

- 不格好な徒長:日光が全く当たらない暗い場所に放置すると、パキラは必死に光を求めて茎だけがもやしのようにひょろひょろと間延びし、葉の色も薄く、非常に不格好で貧弱な姿(徒長)になってしまいます。

- 病害虫の温床化:剪定をせず葉が過度に茂りすぎると、株内部の風通しが極端に悪化します。湿気がこもりやすい環境は、カイガラムシやハダニといった害虫にとって絶好の住処となり、気づいた時には手遅れになっていることも少なくありません。

- ホコリの堆積:葉の表面にホコリが積もると、光合成が妨げられ、生育不良の原因となります。

結論として、パキラを美しく育てるためには、愛情のこもった「適度な無関心」が鍵となります。

毎日のように過剰に構いすぎる必要はありませんが、土の乾き具合、葉の色つや、新しい芽の動きなど、定期的にその様子を気にかけてあげること、それが植物と長く付き合うための最も大切な秘訣です。

小さな苗から巨大化させる育成テクニック

観葉スタイル・イメージ

100円ショップで出会った、まだ手のひらに乗るほど小さなパキラの苗も、適切な環境と管理方法を施せば、数年後にはリビングの主役になれるほど、見応えのある立派なサイズにまで成長させることが可能です。

パキラは本来、原産地では20mにも達することがあるほど成長スピードが早い植物。その隠れたポテンシャルを最大限に引き出してあげましょう。

パキラを大きく、そしてたくましく巨大化させるための重要なポイントは、「植え替え」「日当たり」「肥料」「剪定」という4つの要素を、成長サイクルに合わせて適切に行うことです。

1.成長の土台を作る「定期的な植え替え」

前述の通り、根が鉢の中で詰まってしまう「根詰まり」は、植物の成長を妨げる最大の物理的要因です。

少なくとも1~2年に一度、成長期である5月~7月頃を目安に、それまでより一回り大きな鉢へと植え替えを行い、根が自由に伸びていけるスペースを常に確保してあげましょう。鉢が大きくなるにつれて、地上部もそれに応えるようにぐんぐん成長していきます。

2.丈夫な体を作る「十分な日光」

植物の成長のエネルギー源は、言わずもがな光合成です。パキラを大きく育てるには、十分な光が不可欠。室内で育てる場合でも、レースカーテン越しのような柔らかい光が長時間当たる、できるだけ明るい場所が理想です。

適度な日光を浴びることで、幹は太く、葉は濃い緑色になり、病害虫にも強い丈夫な株に育ちます。ただし、夏の強すぎる直射日光は葉焼けの原因になるため注意が必要です。

3.成長を加速させる「適切な肥料」

大きく成長するためには、たくさんの栄養が必要です。植え替え時に元肥として緩効性の化成肥料(マグァンプKなど)を土に混ぜ込むか、最も成長が活発になる春から秋にかけて、観葉植物用の液体肥料を2週間に1回程度のペースで与えると、成長スピードが格段に上がります。

製品の指示に従い、適切な濃度に薄めて使用してください。(出典:株式会社ハイポネックスジャパン「ハイポネックス原液」)

ポイント

- 成長が止まる冬の休眠期に肥料を与えると、根が栄養を吸収できず「肥料焼け」を起こす原因になるため、絶対に与えないでください。

- 植え替え直後や、株が弱っている時も肥料は控えます。

4.美しい樹形をデザインする「剪定」

ただ大きくするだけでなく、バランスの取れた美しい樹形に育てるためには「剪定」が欠かせません。

伸びすぎた枝や、混み合って風通しを悪くしている葉を思い切って切り落とすことで、見た目がすっきりするだけでなく、切り口の下の節から新しい脇芽が複数伸び、よりこんもりとしたボリュームのある理想的な姿になります。剪定の適期も、株へのダメージが少ない成長期の5月~7月です。

将来楽しむためのおしゃれな編み込み

観葉スタイル・イメージ

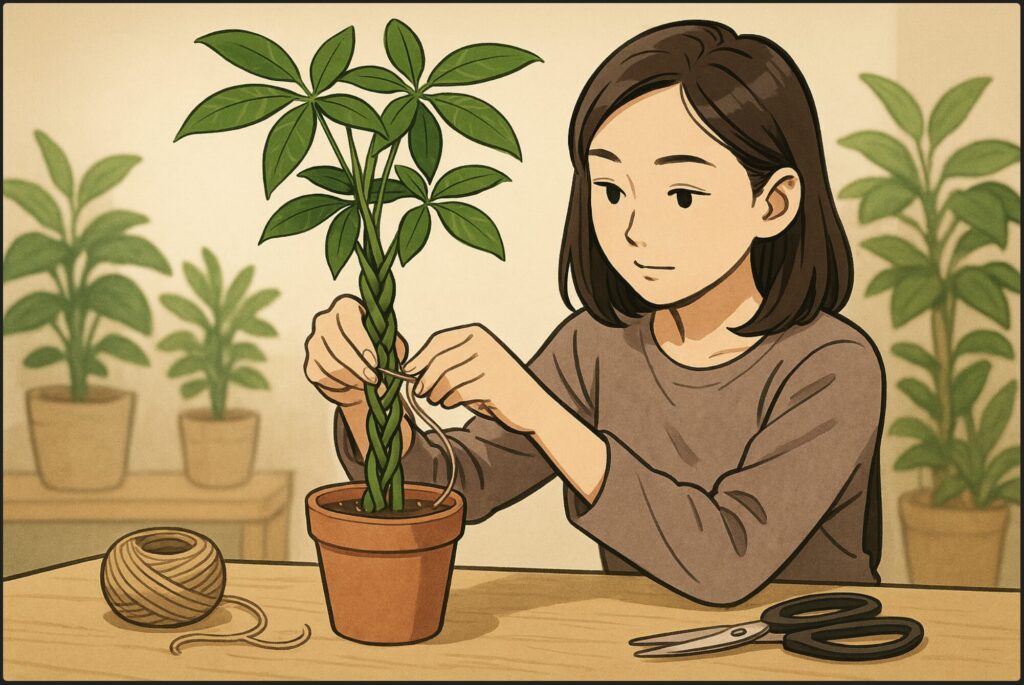

インテリアショップやカフェなどで、幹が美しい三つ編み状になったお洒落なパキラを見かけたことはありませんか?これは「ねじりパキラ」や「編み込みパキラ」と呼ばれ、人工的に仕立てられたもので、パキラの楽しみ方の一つとして広く定着しています。

実はこの芸術的な樹形、専門家でなくとも、100円ショップで買った若くて小さな苗から作ることが可能です。完成までには数年の時間が必要ですが、自分の手で少しずつ育て、仕立て上げたパキラは、何物にも代えがたい特別な愛着が湧くことでしょう。

自分で作る!編み込みパキラの手順

簡単な流れ

- まず、編み込みの元となる、幹がまだ細くしなやかで、同じくらいの背丈・太さのパキラの苗を3本(または5本)用意します。

- 用意した3本の苗を、一つの鉢にできるだけ根を傷つけないように寄せ植えします。この時、後で編みやすいように、少し間隔を空けて三角形に配置するのがポイントです。

- 寄せ植え後、しばらく育てて新しい環境に根付かせます。幹がある程度成長し、しかし完全に茶色く木質化してしまう前に、編み込み作業を開始します。

- 3本の幹を、人間の髪の毛を三つ編みにする要領で、優しく、そして丁寧に編み上げていきます。

- 編み終わりの部分は、ビニールタイや園芸用の麻ひもなど、幹に食い込みにくい柔らかい素材で軽く固定し、形が崩れないようにします。

編み込みを成功させる最大のポイントは、幹がまだ緑色で、指で簡単に曲げられるほど柔らかいうちに行うことです。一度茶色く硬く木質化してしまうと、無理に曲げようとすると折れてしまうため、タイミングを逃さないことが重要です。

また、編み込みがきつすぎると、将来幹が太る際に互いを締め付け、成長を妨げてしまうので、少し余裕を持たせてゆったりと編むのがコツです。

編み込みパキラの宿命と注意点:

複数の株を一つの鉢で育てるため、どうしても個体間で成長に差が出てくることがあります。生育旺盛な株が他の株の成長を妨げ、締め付けてしまい、長い年月の後には最も強い1本だけが生き残るというケースも少なくありません。

これも自然の摂理と捉える必要がありますが、定期的に幹の様子を観察し、固定している紐が幹に食い込んでいるようであれば、緩めるか、より太いものに巻き直すなどのメンテナンスをしてあげましょう。

総まとめ!失敗しない100均パキラの育て方

この記事を通じて、100円ショップで購入した小さなパキラを、元気に、そして美しく育てるための様々なポイントを解説してきました。最後に、これさえ押さえておけば大丈夫、という最も重要な要点をリスト形式でまとめます。

このチェックリストを参考に、あなたも今日からパキラとの素敵なグリーンライフをスタートさせてください。

チェックリスト

- 100均のパキラは購入後、成長期(5月~9月)にできるだけ早く植え替える

- 植え替え用の鉢は、現在の鉢より一回り(直径3cm)大きいサイズを選ぶ

- 用土は水はけの良い市販の「観葉植物用の土」を使うのが最も安全で確実

- 水やりは「土の表面が完全に乾いてから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと」が鉄則

- 水やり後に受け皿に溜まった水は、根腐れ防止のため必ず毎回捨てる

- 成長が緩やかになる冬は、水やりの頻度を減らし、徹底して乾燥気味に管理する

- 置き場所は、夏の直射日光を避けたレースカーテン越しの明るい室内がベスト

- エアコンや暖房の風が直接当たる場所は、極度の乾燥を招くため避ける

- 幹がブヨブヨしたり、土から異臭がしたりしたら根腐れの危険なサイン

- 葉が力なく垂れ下がってきたら、それは水不足の分かりやすいサイン

- 大きく育てたいなら、春から秋の成長期に適度な頻度で肥料を与える

- 1~2年に一度の定期的な植え替えが、健全な成長を促す

- 土を使わないハイドロカルチャーなら、虫が苦手な人でも清潔におしゃれに楽しめる

- 幹の根元がぷっくりと膨らんだ希少な「実生株」は、育てる楽しみが大きい

- 愛情を持って、しかし過干渉にならず、適度な距離感で見守ることが最大のコツ