観葉スタイル・イメージ

丁寧に植え替えたはずのパキラが、なんだかぐらぐらして安定しない…。そんな経験はありませんか?せっかくの植え替えでパキラが弱ってしまったら、とても不安になりますよね。

観葉植物の根元がぐらつく原因は何なのか、植え替えが失敗しているサインはどんなものか、そしてパキラを植え替えたらしおれました、なぜでしょうか?といった疑問が次々と浮かんでくると思います。

この記事では、パキラの植え替え後にぐらぐらする根本的な原因から、植え替えた直後はどうすればいいですか?という初期対応、さらには正しい水やり、日当たりの管理、おすすめの土選び、安定させるための剪定のコツ、そして100均グッズでできる手軽な対策まで、あらゆる悩みを解決します。

根っこが短く不安定な状態から、あなたのパキラをしっかりと復活させるための知識を網羅的にお伝えします。

ポイント

- 植え替え後にパキラがぐらつく主な原因

- ぐらつきを解消するための具体的な応急処置

- 安定させるための正しい植え替え後の管理方法

- 100均アイテムなどを活用した手軽な安定対策

コンテンツ

パキラの植え替え後にぐらぐらする原因を追求

観葉スタイル・イメージ

参考

- 根元がぐらつく原因は植え替え方法かも

- これって失敗?植え替え後の危険なサイン

- 植え替え後にしおれるのはなぜ?

- パキラの根っこが短く安定しない

- おすすめの土でぐらつきを防止

根元がぐらつく原因は植え替え方法かも

観葉スタイル・イメージ

植え替え後にパキラの根元がぐらつく場合、その原因は植え替え作業そのものにある可能性が非常に高いです。

パキラが発するサインを正しく理解するためにも、まずはぐらつきを引き起こす代表的な原因を深く掘り下げていきましょう。ご自身の作業を振り返りながら、当てはまるものがないかチェックしてみてください。

ぐらつきの主な原因

- 根が新しい土にしっかり張っていない:

これが最も一般的で、ある意味「正常な」原因です。植え替え直後のパキラの根は、新しい土という未知の環境にまだ適応できていません。そのため、土をしっかりと掴む力が弱く、株全体が不安定な状態になります。新しい根が伸びて土に定着するまでには、植物の状態や季節にもよりますが、通常2週間から1ヶ月ほどの時間が必要です。この期間は焦らず見守ることが肝心です。 - 鉢のサイズが適していない:

「大きく育てたい」という思いから、いきなり大きすぎる鉢に植え替えてしまうのはよくある失敗例です。大きすぎる鉢は、土の量が多くなるため水やりの後の乾燥が遅れ、過湿状態を招きやすくなります。これが根腐れの温床となるのです。また、根が鉢の側面に到達するまでのスペースが広すぎると、株が物理的に固定されず、いつまでもぐらつきが収まりません。鉢は元の鉢より一回り大きいサイズ(直径で3cm〜5cm程度)を選ぶのが、根の健康と株の安定を両立させる基本です。 - 土の種類や詰め方に問題がある:

パキラは水はけの良い土を好みます。粘土質で水はけが悪すぎる土や、逆にピートモス主体で軽すぎる土は、株をしっかりと支えることができません。さらに重要なのが土の詰め方です。植え付け時に土を鉢に入れただけでは、根の周りに目に見えない隙間(エアポケット)ができてしまいます。この隙間があると根が土に密着できず、ぐらつきの直接的な原因となります。植え付けの際は、割り箸のような細い棒で土をつつきながら、隙間を埋めていく作業が不可欠です。 - 植え替え時に根が傷ついた:

固くなった古い土を落とす際、つい力を入れすぎて根をちぎってしまったり、健康な太い根まで切ってしまったりすると、パキラは深刻なダメージを受けます。根は水分や養分を吸収する生命線です。傷ついた根は本来の機能を果たせず、株を支える力も著しく低下します。植え替え時の根の扱いは、できる限り優しく、丁寧に行う必要があります。 - パキラ自体の構造的な問題:

特に観賞価値を高めるために複数の幹が編み込まれているパキラは、デザイン上の特性として重心が高くなりがちです。上部に葉が密集しているため、頭でっかちのバランスになりやすく、植え替え直後の根が不安定な時期には、わずかな振動でもぐらついてしまいます。これはある程度仕方のないことなので、支柱などで物理的にサポートしてあげる必要があります。

これらの原因が単独で、あるいは複数重なり合うことで、植え替え後のぐらつきは発生します。原因を冷静に分析することが、的確な対策を講じるための最初のステップとなるのです。

これって失敗?植え替え後の危険なサイン

観葉スタイル・イメージ

植え替え後のぐらつきは、ある程度は仕方ないもの。しかし、それに加えて他の症状が現れている場合は、単なる不安定さ以上の問題、つまり植え替えが失敗しつつある危険なサインかもしれません。以下のような症状が見られたら、ただ見守るのではなく、早めの対処が必要です。

| 危険なサイン(症状) | 考えられる原因と深刻度 | 対処の方向性 |

|---|---|---|

| 葉が全体的に垂れ、元気がない | 根が水分をうまく吸収できていない「水下がり」の状態です。植え替え直後の一時的な症状であることも多いですが、これが数日以上続く場合は、根のダメージが想定以上に大きい可能性があります。 | まずは様子見。直射日光を避け、葉水を与えて湿度を保ちます。改善しない場合は根の状態を確認する必要も出てきます。 |

| 葉が黄色や茶色に変色して落ちる | 根詰まりや根腐れの典型的なサインです。植え替え前から根が弱っていたか、植え替え後の過湿によって根が窒息状態になっていると考えられます。特に体力のない下葉から症状が出ることが多いです。 | 水やりを控え、土の乾燥を促します。落葉が止まらない場合は、一度鉢から出して根の状態を確認し、黒ずんだ部分を切り取るなどの処置が必要です。 |

| 幹の根元がフカフカと柔らかい | 最も危険で、緊急性の高いサインです。これは根腐れが進行し、腐敗菌が幹の組織まで侵食している状態を示します。残念ながら、この段階からの完全な復活は非常に困難です。 | 腐敗部分をすべて取り除くしかありません。健康な部分が残っていれば、挿し木などで再生を試みる最後のチャンスとなります。 |

| 新芽が出ない、成長が完全に止まった | 植え替えのダメージから回復するためのエネルギーが尽きかけている状態です。根が新しい環境に適応できず、生命活動が停滞しています。 | 活力剤を与えつつ、置き場所の環境(光、温度、風)が最適か再確認します。回復には時間がかかることを覚悟し、辛抱強く見守ります。 |

特に「幹が柔らかくなる」という症状には最大限の注意を払ってください。指で軽く押してみて、健康な幹の持つ硬さがなく、少しでもへこむような感触があれば、内部で腐敗が始まっています。このサインを見逃すと、手遅れになる可能性が極めて高くなります。

これらのサインは、パキラが声にならない悲鳴を上げている証拠です。単なるぐらつきと放置せず、植物全体の健康状態を注意深く観察し、症状に応じた適切なケアを迅速に行うことが、パキラを救う鍵となります。

植え替え後にしおれるのはなぜ?

観葉スタイル・イメージ

植え替え後にパキラがぐったりとしおれてしまう現象は「移植ゴケ」とも呼ばれ、その根本的な原因は植物体内の「水分の収支バランス」が急激に崩れるためです。これは、植物にとって避けられない生理現象であり、メカニズムを理解することが大切です。

最大の要因は、植え替え作業中に避けられない根、特に水を吸収する役割を担う細かな「根毛(こんもう)」へのダメージです。

私たちの目には見えにくいこの根毛が傷つくと、パキラの給水ポンプの性能が一時的に著しく低下します。つまり、水を吸い上げる力がガクンと落ちてしまうのです。

一方で、葉の裏側にある「気孔(きこう)」からの水分蒸散は、植え替え後も止まることなく続きます。特に、室温が高かったり、空気が乾燥していたり、あるいは植え替え後に明るい場所に置いてしまったりすると、蒸散はむしろ活発になります。

植物生理学に関する日本植物生理学会の解説でも、この蒸散の重要性が述べられています。

【水分の収支バランス】

給水口(根)から入る量<蛇口(葉)から出る量

この状態に陥ると、パキラは体内の水分を維持できなくなり、細胞の膨圧(内側から外側へ押す力)が低下します。その結果、葉や茎のハリが失われ、ぐったりとしおれてしまうのです。

また、新しい土や鉢という物理的な環境の変化も、パキラにとっては大きなストレスです。新しい環境に適応するためにエネルギーを大量に消費するため、一時的に弱ってしまうことも、しおれの一因となります。

ここで絶対にやってはいけないのが、「しおれているから水が足りないんだ!」という短絡的な判断で、焦って水やりを追加することです。これは火に油を注ぐ行為に他なりません。弱った根は過剰な水分を吸収できず、土の中が酸欠状態になり、根腐れを引き起こします。

しおれている時こそ、まずは土の湿度を指で確認し、根本的な原因(根のダメージ)を理解した上で、葉水を与えるなど適切な対処をすることが大切ですよ。

パキラの根っこが短く安定しない

観葉スタイル・イメージ

植え替えの際に鉢から取り出したパキラを見て、「え、こんなに根っこが短いの?」と驚く方は少なくありません。実は、特に園芸店で立派な幹の個体として販売されているパキラの根が短いのは、ある程度は商業的な生産背景と植物の特性に起因します。

多くの観葉植物と異なり、パキラは比較的、根を旺盛に広げるタイプではありません。さらに、市場に流通している幹がぷっくりと太いパキラの多くは、中南米などの生産地で一度大きく育てた幹を伐採し、それを日本に輸入してから発根させたものが主流です。

このような、いわば「挿し木」に近い状態で生産された株は、種からじっくり育てられたものに比べて、どうしても根の量が少なく、短い状態で販売される傾向があるのです。

したがって、「根が短い=不健康な株」と直結するわけではありません。しかし、この「根が短い」という特性が、植え替え後のぐらつきや不安定さに直接的に繋がりやすいのは紛れもない事実です。

根の絶対量が少ないため、株を物理的に支えるアンカーとしての役割が弱く、少しの衝撃や風で簡単にぐらついてしまうのです。

植え替えにおける最大の問題点は、そのただでさえ少ない貴重な根が、作業によってダメージを受けてしまうことです。短い根がさらに傷つくと、水分や養分の吸収能力が著しく低下し、新しい環境で根を伸ばし始めるまでに非常に長い時間を要することになります。

新しい根が力強く伸びて、土の粒子をしっかりと掴むまでは、どうしても不安定な状態が続いてしまうのは避けられません。

短い根を力強く育てるサポート方法

根が短く不安定な場合は、新しい根の発生を積極的に促すケアが有効です。植え替え後2〜3週間が経過し、少し落ち着いてきたタイミングの水やりで、メネデールのような植物用の活力剤(発根促進剤)を規定の倍率に薄めて与えると、発根を助け、回復を早める効果が期待できます。

ただし、これはあくまで弱った株をサポートするものですので、頻繁な使用や濃すぎる濃度での使用は避け、必ず製品の指示に従ってください。また、物理的に株を動かさないようにしっかりと固定し、新しいデリケートな根が切れないように保護してあげることも、同様に重要です。

おすすめの土でぐらつきを防止

観葉スタイル・イメージ

パキラの植え替え後のぐらつきを防ぎ、力強い根の成長を促すためには、「土」という根の住処となる環境そのものを見直すことが最も重要です。パキラが好む理想的な土の条件は、「排水性」「通気性」、そして「適度な保水性」という、相反する要素が高次元でバランスされていることです。

園芸初心者の方にとって最も手軽で間違いがないのは、信頼できるメーカーが販売している市販の「観葉植物用の培養土」を使用することです。

これらの製品は、赤玉土や鹿沼土、ピートモス、パーライト、軽石などが、多くの観葉植物に適するように予め絶妙なバランスで配合されているため、購入してそのまま使用できます。

もし、ご自身の環境に合わせて土をカスタマイズしたい、あるいはより本格的に取り組みたい場合は、以下の配合を基本にブレンドしてみてください。

【推奨】パキラのための土の配合例

- 基本の万能配合:赤玉土(小粒)6:腐葉土3:軽石(小粒)1

排水性と保水性、通気性のバランスが最も良い基本的な配合です。 - 根腐れが心配な方向け(排水性重視):赤玉土(小粒)5:鹿沼土(小粒)2:腐葉土2:軽石1

鹿沼土を加えることで、さらに排水性と通気性が向上します。

特に、植え替え後のぐらつきを物理的に抑制するためには、土にある程度の重さがあり、粒が崩れにくい赤玉土(小粒)をベースにすることが非常に効果的です。

国内の大手用土メーカーである株式会社花ごころの製品情報にもあるように、赤玉土は多孔質で、土の中に適度な隙間を作り、根が呼吸しやすい環境を整えながら、株を物理的にしっかりと固定する役割を果たします。

近年、100円ショップなどでも安価な培養土が手に入りますが、製品によっては品質にばらつきが見られることも事実です。粒子が細かすぎて水はけが極端に悪かったり、未熟な有機物が配合されていて虫やカビの原因になったりする可能性もゼロではありません。

数年間付き合うことになる大切なパキラの「家」ですから、多少価格が高くても、園芸専門店などで品質が保証された用土を選ぶことを強く推奨します。

適切な土を選ぶことは、根腐れのリスクを最小限に抑え、パキラが力強く根を張るための最高の土台作りです。ぐらつきが気になる場合は、まず全ての基本となる「土」の環境から見直してみてください。

パキラの植え替え後にぐらぐらするのを解決する対策

観葉スタイル・イメージ

参考

- パキラを植え替えた直後はどうすればいいですか?

- 100均グッズでできるぐらつき安定法

- 安定させるための剪定のコツ

- 植え替え後の正しい水やりの頻度

- 日当たりと置き場所で回復を促す

パキラを植え替えた直後はどうすればいいですか?

観葉スタイル・イメージ

パキラを植え替えた直後は、人間で言えば大手術を終えた後の集中治療室でのケアに相当します。この「養生期間」の過ごし方が、その後の回復を大きく左右します。普段の元気な時の管理方法とは全く異なる、特別なケアが必要ですので、以下の3つのポイントを徹底してください。

1.置き場所:静かな半日陰で絶対安静

植え替え後、最低でも1〜2週間は、直射日光が絶対に当たらない、風通しの良い明るい日陰で管理することが鉄則です。植え替えで深刻なダメージを負っている根は、給水能力が著しく低下しています。

そんな状態で強い日差しを浴びると、葉からの水分蒸散に給水が全く追いつかず、深刻な葉焼けやしおれを引き起こします。

窓際のレースカーテン越しなど、柔らかい光が差し込む場所が最も理想的です。また、エアコンの風が直接当たる場所や、人の通行が多い場所も避け、とにかく静かに休ませてあげましょう。

2.水やり:最初の1回と、その後の我慢

植え替え作業が完了したら、まず最初の儀式として、鉢底から水が勢いよく流れ出るまで、たっぷりと水を与えます。これには、根と新しい土をしっかりと密着させ、土の中の微塵(細かい土の粉)を洗い流して水はけを良くする重要な目的があります。

しかし、この最初の水やりが終わったら、その後は土の表面が完全に乾き、白っぽくなるまで水やりはぐっと我慢します。常に土が湿っている状態は、弱った根にとって最も危険な根腐れの原因となります。「乾いたら、やる」というメリハリを徹底してください。

3.肥料:回復の兆しが見えるまで絶食

植え替え直後の肥料は「百害あって一利なし」と心得てください。弱っている根にとって肥料成分は強すぎる刺激物であり、吸収できないばかりか、化学反応で根を傷めてしまう「肥料焼け」を引き起こす原因になります。

肥料を与えるのは、植え替えから最低でも2〜3週間、できれば1ヶ月が経過し、新しい芽が明らかに動き出すなど、パキラ自身の回復の兆しがはっきりと確認できてからにしましょう。それまでは、水だけで十分です。

まとめると、植え替え直後の鉄則は「刺激を与えず、そっと見守る」ことです。

心配だからといって頻繁に場所を移動させたり、過剰に水や肥料を与えたりすることは、回復を願う親心とは裏腹に、パキラの体力を奪う行為になってしまいます。植物自身の生命力を信じて、回復に専念できる環境を整えてあげましょう。

100均グッズでできるぐらつき安定法

観葉スタイル・イメージ

植え替え後のぐらつきを解消し、デリケートな根が新しい土にしっかりと張るまでの期間を安全にサポートするために、高価な園芸専用品を買い揃える必要はありません。

多くの場合、100円ショップで手に入る身近なアイテムを工夫して使うだけで、非常に効果的な安定対策が可能です。コストを抑えつつ、すぐに実践できるアイデアをいくつかご紹介します。

1.園芸用の支柱や太めの割り箸

最もオーソドックスで確実な方法が、支柱を使って物理的に幹を固定することです。100円ショップには様々な長さや太さの園芸用支柱が揃っています。パキラのサイズに合わせて適切なものを選び、根を傷つけないように鉢の縁に沿って、ゆっくりと垂直に差し込みます。

次に、麻ひもや園芸用のビニールタイなどを使い、幹と支柱を固定します。

この時、きつく縛ると幹に食い込んで傷つけてしまうため、指が1本入るくらいの余裕を持たせ、数字の「8」の字を描くようにゆるく結ぶのがプロのテクニックです。比較的小さなパキラであれば、太めの割り箸でも十分に代用できます。

2.意外な救世主、発泡スチロール

梱包材として使われる発泡スチロールも、ぐらつき防止の優れたアイテムになります。カッターなどで適当な大きさにカットした発泡スチロール片を、ぐらついている幹と鉢の縁との隙間に、複数方向から優しく詰め込むだけです。

これにより幹が四方から支えられ、揺れを大幅に軽減できます。発泡スチロールは非常に軽く、通気性を妨げにくいのが大きな利点です。見た目が気になる場合は、上からバークチップやココナッツファイバーなどのマルチング材で覆ってしまえば、おしゃれに隠すことができます。

3.鉢の重心を安定させる鉢底石や飾り石

これは株そのものを固定するというより、鉢全体の安定性を高めて転倒を防ぐための方法です。

鉢の底に敷く鉢底石を通常より少し多めに入れたり、土の表面にガラス製や陶器製の飾り石(デコレーションストーン)を敷き詰めたりすることで、鉢全体の重心が下がり、格段に倒れにくくなります。特に背の高いパキラには効果的な対策です。

これらの対策は、あくまで新しい根がしっかりと張るまでの数週間から数ヶ月間、パキラを安全にサポートするための「補助輪」のようなものです。

株が明らかに安定し、手で軽く揺らしてもぐらつかなくなったら、役目を終えた支柱などは取り外してあげて大丈夫ですよ。手軽な工夫で、大切なパキラの回復期間を安全に乗り切りましょう。

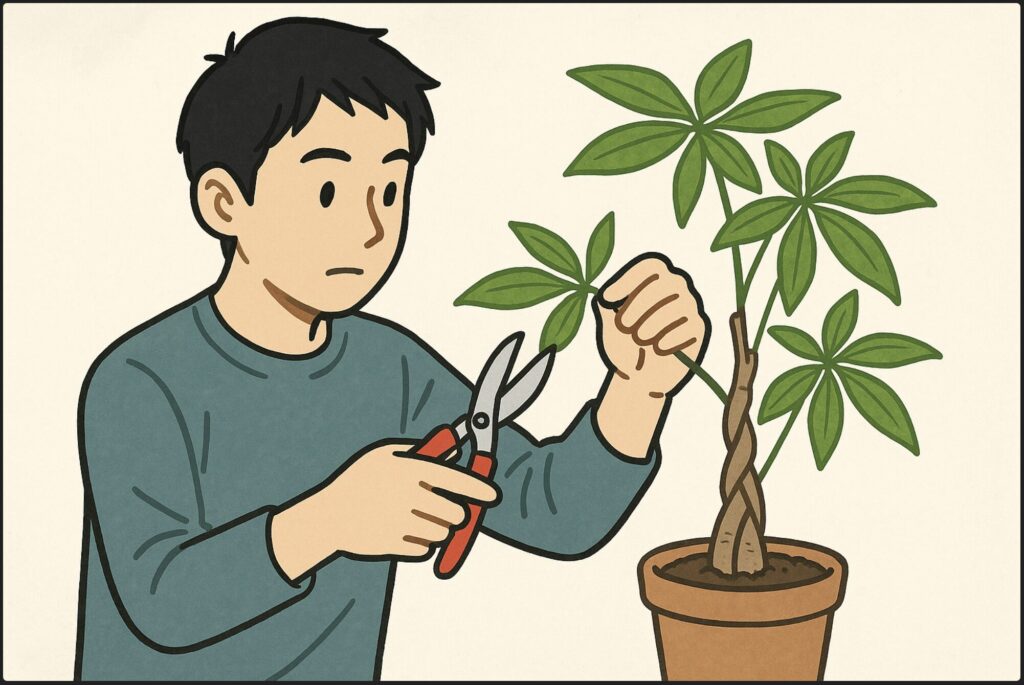

安定させるための剪定のコツ

観葉スタイル・イメージ

「ただでさえ弱っているのに、さらに枝葉を切るなんて追い打ちをかけるのでは?」と不安に思うかもしれません。しかし、実は植え替え後の適切な剪定は、株全体の負担を軽減し、結果的に回復を早めるための非常に有効な園芸技術なのです。

その最大の理由は、植物の地上部(葉や枝)と地下部(根)の「水分バランス」を人為的に整えることにあります。前述の通り、植え替えによって根は深刻なダメージを受け、水分を吸い上げる能力が一時的に低下しています。

その一方で、たくさんの葉がついたままでは、葉の気孔から水分は容赦なく蒸散していきます。このアンバランスが、しおれや落葉の原因となるのです。

そこで、思い切って枝葉を剪定し、地上部のボリュームを減らすことで、以下のような明確なメリットが生まれます。

植え替えと同時に行う剪定の3大メリット

- 根の負担を劇的に軽減:葉の総面積が減ることで、水分蒸散量が物理的に抑制されます。これにより、弱った根でも残された葉に水分を供給することが可能になり、水分の収支バランスが改善します。

- 株の重心が下がり安定化:上部の重さが軽減されることで、株全体の重心が低くなります。これにより、物理的に倒れにくくなり、ぐらつきそのものが収まる効果も期待できます。

- 発根・発芽へのエネルギー集中:植物は、多くの葉を維持するためにもエネルギーを消費します。葉の数を減らすことで、その分のエネルギーを、新しい根を伸ばすことや、新しい芽を出すといった「生きるための活動」に集中させることができるのです。

特に、植え替え時に根腐れを発見し、根を大幅に切り詰めたようなケースでは、それに見合うように地上部も大胆に剪定することが、その後の生存率を大きく左右します。

伸びすぎた徒長枝や、内側に向かって生えていて混み合っている枝などを中心に、清潔な剪定バサミで切り戻しましょう。どこを切れば良いか迷う場合は、全体の葉の量が3分の1から半分程度になることを目安に、バランスを見ながら行うと大きな失敗はありません。

植え替えと剪定は、どちらもパキラの生育期である5月~9月の暖かい時期であれば、同時に行っても問題ありません。時には思い切った外科的な処置が、結果的にパキラを救う最善策となるのです。

植え替え後の正しい水やりの頻度

観葉スタイル・イメージ

植え替え後のパキラにとって、水やりは「命の水」にも「毒の水」にもなり得ます。回復を左右する最も重要な管理作業だからこそ、その頻度と方法を正しく理解し、徹底する必要があります。

結論から言うと、植え替え後の水やりの絶対的な基本は「徹底的に乾かしてから、与える時はたっぷりと」という、乾湿のメリハリです。このリズムが、弱った根を健康な状態に導きます。

植え替え作業の直後に、鉢底から水が勢いよく流れ出るまで一度たっぷりと与えた後は、次の水やりまで心を鬼にして我慢します。土の表面が乾いているように見えても、鉢の中はまだ湿っていることがほとんどです。

水やりの最適なタイミングは、土の表面が白っぽく乾き、実際に指を第二関節くらいまで土に差し込んでみて、中の土がサラサラと感じられるようになってからです。この確認作業を怠らないでください。

そして、いざ水を与える際は、ジョウロでちびちびと与えるのではなく、前回同様に鉢底から水がしっかりと流れ出るまで、鉢全体にまんべんなくたっぷりと与えます。

この「水が通り抜ける」プロセスによって、土の中に溜まった古い空気が押し出され、新鮮な酸素が根に供給されるのです。これが根の呼吸を助け、健康な発根を促します。

絶対にやってはいけない水やり

- 「心配だから毎日少しずつ」は最悪手:土が常にジメジメと湿った状態になり、根が呼吸できずに100%根腐れします。植物への愛情が、逆に窒息させてしまう典型的な失敗例です。

- 受け皿の水を放置する:水やり後に受け皿に溜まった水は、いわば「汚れた水たまり」です。これを放置すると、鉢底が常に水に浸かった状態になり、根腐れやコバエなどの害虫発生の原因となります。水やり後、数分経って溜まった水は、必ずすぐに捨てましょう。

- 葉の状態だけで水やりを判断する:前述の通り、しおれている原因が水のやりすぎによる根腐れである可能性も十分にあります。必ず土の状態を直接確認する癖をつけてください。

乾燥対策には「葉水(はみず)」が効果的

土への水やり頻度を減らす一方で、霧吹きなどで葉に直接水を吹きかける「葉水」は、植え替え後の乾燥対策として非常に有効です。葉から直接水分を補給できるだけでなく、パキラが好む空中湿度を高める効果があります。

また、ハダニなどの乾燥を好む害虫を予防する効果も期待できますので、エアコンで乾燥しがちな室内では、毎日1〜2回程度、葉の表裏にまんべんなく行ってあげると良いでしょう。

日当たりと置き場所で回復を促す

観葉スタイル・イメージ

植え替えという大手術を終えたデリケートなパキラを、スムーズに回復軌道に乗せるためには、日当たりと置き場所という「環境」を最適化することが極めて重要です。

適切な環境は、パキラが余計なストレスを感じることなく、自身の生命力を使って発根と成長にエネルギーを集中させるための土台となります。

植え替え直後(~約2週間)の理想的な「集中治療室」

この期間は、普段パキラを置いているお気に入りの場所とは切り離し、回復に専念させるための特別な「病室」を用意してあげるという意識が大切です。以下の条件を満たす場所を探してください。

- 光の条件:直射日光が絶対に当たらない、かつ、暗すぎない「明るい日陰」。具体的には、窓際のレースのカーテン越しに柔らかい光が差し込む場所や、日当たりの良い部屋の壁際などが最適です。直射日光は論外ですが、全く光の届かない暗い場所では光合成ができず、回復に必要なエネルギーを作り出せません。

- 風の条件:エアコンや扇風機の風が直接当たらない、穏やかに空気が動く場所。風が直接当たると葉からの蒸散が激しくなり、弱った根に大きな負担をかけます。かといって空気が全く動かない場所は、カビや病気の原因になるため、適度な通気は必要です。

- 温度の条件:急激な温度変化が少なく、常に安定した室温が保てる場所。パキラの生育に適した温度は20℃~30℃ですが、植え替え直後は特に寒さに弱くなります。農林水産省の資料でも、多くの熱帯性観葉植物は10℃以下で生育が困難になると指摘されており、最低でも15℃以上をキープできる環境が望ましいです。(出典:日本植物生理学会「根の障害と温度」)

- 物理的な安定:人の通行が多いドアの近くや、ペットが走り回るような場所は絶対に避けるべきです。わずかな振動でも、まだ土に定着していない根には大きなダメージとなり、発根を妨げる原因となります。

回復期(2週間後~)の「リハビリテーション」

新しい芽が動き出すなど、明らかな回復の兆しが見られたら、徐々に通常の管理場所へと移行させる「リハビリ」を開始します。パキラは本来、日光を好む植物ですので、最終的にはレースのカーテン越しなど、柔らかい日差しが長時間当たる場所が理想の定位置となります。

ただし、いきなり強い日差しに当てると葉焼けを起こすため、「日光慣らし」として、まずは日照時間の短い場所に置き、数日かけて徐々に明るい場所へ移動させていくと、より安全です。

最適な置き場所を見つけてあげることが、飼い主としてできる最大級のサポートです。一度ベストな場所を決めたら、あとは心配でも頻繁に動かさず、パキラ自身の回復力を信じて、静かに、そして辛抱強く見守ってあげることが、回復への一番の近道ですよ。

パキラの植え替え後にぐらぐらする原因と対策まとめ

チェックリスト

- 植え替え後のぐらつきは根が新しい土に馴染んでいないのが最大の原因

- 鉢が大きすぎたり土の詰め方が甘いと物理的に不安定になる

- 植え替え作業による根へのダメージは避けられないが最小限に抑える

- 葉がしおれたり黄色く変色するのは根が弱っている危険なサイン

- 幹の根元が柔らかい場合は根腐れが進行しており復活は極めて困難

- 市場のパキラは輸入された幹から発根させたものが多く元々根が短い傾向がある

- 土は排水性と通気性に優れた市販の観葉植物用培養土が最も手軽で安全

- 植え替え直後2週間は直射日光を避けた風通しの良い明るい日陰で養生させる

- 最初の水やり後は土の内部まで完全に乾いたのを確認してから次を与える

- 回復の兆しが見えるまで活力剤は与えても肥料は絶対に与えない

- 100均の園芸用支柱や割り箸で幹を物理的に支えるのが手軽で効果的

- 発泡スチロールを幹と鉢の隙間に詰めて固定する裏技も有効

- 葉の量を減らす剪定は水分の蒸散を抑え根の負担を軽減し回復を助ける

- 水やり後に受け皿に溜まった水は根腐れや害虫の原因になるため必ず捨てる

- エアコンの風が直接当たらない静かな場所で植物の生命力を信じ見守る