観葉スタイル・イメージ

「育てやすい」と聞いてパキラをお部屋に迎えたのに、なぜか葉が黄色くなったり、元気がなくなったり…。そんな悩みを抱えて「パキラ 自生」というキーワードで検索されたのではないでしょうか。

観葉植物として不動の人気を誇るパキラですが、本来の自生地である中南米の熱帯雨林では、私たちの想像をはるかに超える雄大な原木へと成長します。その親しみやすい見た目の裏には、厳しい自然を生き抜くための驚くべき生命力が隠されているのです。

この記事では、パキラは何年くらい生きますか?という素朴な疑問から、幻ともいわれる美しい花を咲かせる条件、そして専門家でも意見が分かれるパキラの実生と挿し木の違いは?といった核心に迫る内容まで、あなたの知りたい情報に深くお答えします。

適切な剪定の時期と方法、うっかり置いてしまいがちなパキラを置いてはいけない場所は?という失敗しないための注意点、さらには手軽な水耕栽培のコツや元気な苗の選び方まで、野生の姿から学んだ知識を基に、あなたのパキラを健やかに育てるための秘訣を余すところなく解説します。

ポイント

- 野生のパキラが持つ本来の姿や特徴

- 観賞用パキラとの根本的な違い

- 自生地の環境を参考にした育て方のコツ

- 失敗しないための管理方法と注意点

コンテンツ

驚きの生態!野生のパキラが自生する姿を解説

観葉スタイル・イメージ

参考

- パキラの自生地は中南米の熱帯雨林

- 原木は樹高20mにもなる巨木

- 野生では美しい花を咲かせる

- パキラは何年くらい生きますか?

- パキラの実生と挿し木の違いは?

- 種から育てる実生の苗

パキラの自生地は中南米の熱帯雨林

観葉スタイル・イメージ

私たちが室内で愛でるパキラの性質を深く理解するためには、まずその故郷である自生地の環境を知ることが不可欠です。

パキラの学名はPachira aquatica。この「アクアティカ」という種小名はラテン語で「水辺の」を意味し、その名の通り、パキラが水と非常に深いつながりを持つ植物であることを示唆しています。

その故郷は、日本から遠く離れたメキシコ南部からブラジル、ベネズエラにかけて広がる熱帯地域。このエリアは、私たちが経験する四季の変化がほとんどなく、一年を通して生命活動が活発な場所です。

生命を育む高温多湿な気候

パキラの自生地は、典型的な「熱帯雨林気候」に属します。具体的には、年間の平均気温が25℃~28℃と常に高く、年間降水量は日本の平均(約1,700mm)を大きく上回る2,000mm以上に達します。

常に緑の蒸気に包まれているかのような、高温多湿な環境がパキラの生育の基本です。このため、パキラは日本の冬のような低温や、エアコンが効いた室内の乾燥した空気が非常に苦手なのです。

「アクアティカ」が示す水との深い関係

パキラが特に好んで自生するのは、川沿いの岸辺や湿地帯といった水が豊富な環境です。現地の雨季には、日本の梅雨とは比較にならないほどのスコールが降り注ぎ、川が氾濫して周辺一帯が水没することも珍しくありません。

パキラは、根元が数ヶ月間水に浸かるような過酷な状況でも生き抜くことができる、驚異的な耐水性を持っています。

しかし、ここで非常に重要な注意点があります。自生地の川の水は常に流れており、水中に酸素が供給され続けています。一方で、鉢植えの受け皿に溜まった水は停滞し、酸素がほとんど含まれていません。

このような環境に根が浸かり続けると、根は呼吸ができなくなり、細胞が壊死してしまう「根腐れ」を引き起こします。パキラが持つ耐水性は、あくまで酸素が豊富な流水環境に対するものであり、停滞水には非常に弱いことを理解しておく必要があります。

巨木が作る理想的な光環境

熱帯雨林と聞くと、灼熱の太陽が照りつけるイメージがあるかもしれません。しかし、パキラが自生する場所では、樹高20mを超えるような他の巨木が天蓋(キャノピー)を形成しています。そのため、地上に直接強烈な日光が届くことはほとんどありません。

パキラが浴びているのは、うっそうと茂る木々の葉が自然のカーテンとなって光を和らげた、木漏れ日のような柔らかな光です。この環境に適応したパキラの葉は、強すぎる直射日光に当たると葉の組織がダメージを受けてしまう「葉焼け」を起こしやすい性質を持っています。

自生地の環境を室内で再現する3つのヒント

パキラの故郷の環境を理解することで、室内での育て方の「正解」が見えてきます。

- 温度と湿度を保つ:できるだけ暖かい場所に置き、エアコンの風が直接当たらないようにします。定期的に霧吹きで葉に水をかける「葉水」は、湿度を保ち、病害虫の予防にもなるため非常に効果的です。

- メリハリのある水やり:土の表面がしっかり乾いたのを確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えます。そして、受け皿に溜まった水は必ず捨て、根腐れを防ぎましょう。

- 柔らかな光を当てる:直射日光が当たらない、レースのカーテン越しの窓辺などが理想的な置き場所です。これが、自生地の「木漏れ日」に最も近い環境となります。

このように、パキラの性質をそのルーツから紐解くことで、一つ一つの手入れに「なぜそうするのか」という理由が生まれ、より深く植物と向き合うことができるようになるでしょう。

原木は樹高20mにもなる巨木

観葉スタイル・イメージ

観葉植物としてのパキラは、卓上サイズから大きくても人の背丈ほどの2m程度のものがほとんどですが、これはあくまで園芸用に管理されたサイズです。

本来の自生地で何の制約もなく育った野生のパキラ、つまり原木は、なんと高さ10mから20m、幹の直径は30cmを超える常緑高木にまで成長します。

高さ20mというのは、一般的な6階建てのビルや、大型の電柱に匹敵する高さです。太い幹が空に向かって力強く伸び、その頂点から瑞々しい葉を豊かに広げる姿は、私たちが知る「かわいい観葉植物」のイメージを根底から覆すほどの生命力に満ちています。

豆知識:幹の根元が膨らむ理由

野生のパキラ、特に種から育った「実生(みしょう)」の株は、成長するにつれて幹の根元がぷっくりと徳利のように肥大化していきます。

これは、厳しい自然界で巨体を支える土台の役割を果たすと同時に、雨が少ない乾季を乗り切るために水分や養分を蓄える「貯蔵タンク」としての機能も持っていると考えられています。

あなたのそばにある小さなパキラが、実はこれほど壮大なポテンシャルを秘めていると知ると、日々の成長がさらに愛おしく感じられるのではないでしょうか。

野生では美しい花を咲かせる

観葉スタイル・イメージ

パキラは美しい花を咲かせる植物ですが、日本国内、特に室内で育てているとその姿を見る機会はほとんどありません。

なぜなら、開花にはいくつかの厳しい条件をクリアする必要があるからです。その条件とは、主に種から育てられた「実生株」であること、そして植え付けから最低でも5年~10年という長い年月をかけて成熟することです。

パキラの花は、直径15cmほどにもなる大型で、白やクリーム色の細長い雄しべが200本以上も放射状に広がる、まるで夜空に咲く線香花火のような幻想的な形をしています。その開花は夕方から夜にかけて始まり、翌日の午前中には散ってしまうという、非常に儚い一日花です。

夜間に甘く濃厚な香りを放つのは、夜行性であるコウモリや特定の蛾などを花粉の運び手(ポリネーター)として引き寄せるため。これは、多くの植物が活動を休止する夜間に受粉の確率を高めるという、熱帯雨林の生態系における巧みな生存戦略なのです。

花の後の「実」には注意が必要

受粉に成功すると、パキラはこぶし大の果実をつけます。この中にある種子は「カイエンナッツ」と呼ばれ、一部地域ではローストして食用にされることがあります。

しかし、日本で観賞用として流通しているパキラ(主にPachira glabra種)の種子には、微量のアルカロイドが含まれている可能性が指摘されています。安全性が確立されていないため、安易に口にすることは絶対に避けてください。

パキラは何年くらい生きますか?

観葉スタイル・イメージ

パキラの寿命は非常に長く、適切な環境で丁寧に育てれば、文字通り「一生もの」のパートナーとして何十年も共に過ごすことが可能な植物です。

その生命力は驚異的で、原産地である中南米の熱帯雨林では、気候や土壌の条件が整った場所で樹齢100年を超えるパキラが今もなお自生しているという報告もあります。

しかし、これはあくまで広大な土地に深く根を張り、自然の恵みを存分に受けて育った野生株の話です。私たちが室内で育てる鉢植えの場合は、その寿命は栽培環境に大きく左右されます。では、なぜ鉢植えだと寿命が限られてしまうのでしょうか。その原因は主に2つあります。

1.根の成長限界(根詰まり)

植物の根は、水分や養分を吸収するだけでなく、巨大な地上部を支える土台としての重要な役割を担っています。野生のパキラは、成長に合わせて根をどこまでも自由に伸ばすことができます。

一方で鉢植えの場合は、鉢という限られたスペースの中でしか根を張れません。2~3年もすると鉢の中は根でいっぱいになり、「根詰まり」という状態に陥ります。

根詰まりを起こすと、新しい根を伸ばすスペースがなくなり、水や養分の吸収効率が著しく低下します。さらに、根が密集することで鉢内の通気性が悪化し、根が呼吸できなくなり、最悪の場合は根腐れを引き起こす原因にもなります。

2.用土の物理的・化学的劣化

植え付けたばかりの土は、大小さまざまな土の粒子がくっつき合った「団粒構造」をしており、水はけと水もち、通気性のバランスが取れています。しかし、長年水やりを繰り返すうちにこの構造は崩れ、土が固く締まってしまいます。これが「物理的劣化」です。

また、水やりや肥料によって土中の成分バランスが崩れたり、特定の微生物ばかりが繁殖したりする「化学的劣化」も進みます。劣化した土壌では、パキラは健全に成長することができません。

鉢植えパキラの寿命を延ばす5つの秘訣

パキラの寿命は飼い主の管理次第で大きく変わります。以下の5つの秘訣を実践することで、あなたのパキラをより長く、元気に育てることができます。

- 最も重要な「定期的な植え替え」:前述の根詰まりや土の劣化をリセットする最も効果的な方法です。2年に1度、5月~7月の成長期に、一回り大きな鉢に植え替えるのが理想です。これがパキラを長生きさせる上で最も重要なメンテナンスと言えます。

- 健康を促す「適切な剪定」:伸びすぎた枝や混み合った葉を剪定することで、風通しと日当たりが改善され、病害虫の予防に繋がります。また、植物全体のエネルギー効率が良くなり、株の若返りも促進されます。

- 根腐れを防ぐ「メリハリのある水やり」:「土が乾いたら、鉢底から水が流れるまでたっぷりと与える」という基本を徹底します。受け皿に溜まった水は必ず捨て、根が常に湿った状態になるのを防ぎましょう。

- 成長を支える「時期に合わせた施肥」:成長期である春から秋にかけては、パキラも多くの栄養を必要とします。緩効性の置き肥や、規定通りに薄めた液体肥料を適度に与え、栄養不足を防ぎましょう。

- 日々の「観察と病害虫対策」:葉の色がおかしくないか、害虫が付いていないかなど、日々気にかけて観察することが大切です。問題の早期発見・早期対処が、健康寿命を延ばす鍵となります。

ちなみに、一般的にはしっかりとした主根を形成する実生株の方が、挿し木株よりも長命な傾向があると言われています。

とはいえ、挿し木株であっても、ここで紹介したような適切な管理を続けることで、10年、20年と長く楽しむことは十分に可能です。パキラの驚異的な生命力を信じ、愛情を持って接してあげることが、何よりの長寿の秘訣と言えるでしょう。

パキラの実生と挿し木の違いは?

観葉スタイル・イメージ

観葉植物として流通しているパキラには、実は「実生(みしょう)」と「挿し木(さしき)」という、成り立ちが全く異なる2つのタイプが存在します。

この違いは、見た目の特徴から成長の仕方、そして花が咲く可能性に至るまで、パキラの性質そのものに大きく影響します。どちらのタイプを選ぶかによって楽しみ方も変わってくるため、この違いを理解しておくことは非常に重要です。

実生は種から発芽して育った、いわば「生まれながらのパキラ」です。一方、挿し木は親となる株の枝や幹の一部を切り取り、それを土や水に挿して発根させた、いわば「クローン」にあたります。それぞれの特徴を、より詳しく比較してみましょう。

| 特徴 | 実生株(種から育成) | 挿し木株(枝から育成) |

|---|---|---|

| 根元の形状 | 成長に伴い徳利のようにぷっくりと膨らむ。これは野生株本来の性質。 | 時間が経っても太さがほぼ変わらず、まっすぐな形状を維持する。 |

| 成長速度 | 比較的早く、生命力旺盛。環境が良ければぐんぐん育つ。 | 非常に緩やか。インテリアとして樹形を長く保ちやすい。 |

| 開花の可能性 | 成熟株(5年~10年)になれば開花の可能性がある。 | ほとんど咲かない。開花能力が失われていることが多い。 |

| 流通形態 | 「実生パキラ」として販売される。やや希少で高価な傾向。 | 最も一般的。幹を編み込んだものや100円ショップのミニ観葉もこれにあたる。 |

| こんな方におすすめ | パキラ本来の力強い姿や、花や実を育てるロマンを求めたい方。 | 購入時の樹形を長く維持し、コンパクトに楽しみたい方。 |

なぜ挿し木株は成長が遅く、花が咲かないのか。実はこの現象、植物学の専門家の間でも完全には解明されていない謎の一つとされています。パキラの持つ不思議な性質が、園芸植物としての多様な楽しみ方を生み出していると言えるかもしれません。

種から育てる実生の苗

観葉スタイル・イメージ

パキラを種から育てる「実生」は、園芸の醍醐味を存分に味わえる特別な体験です。小さな一粒の種から芽吹き、双葉が開き、少しずつ幹が太くなっていく…その成長の全過程を自分の手で見守ることができます。

特徴的なぷっくりとした幹が形成されていく様子は、まさに生命の神秘であり、大きな感動を与えてくれるでしょう。

しかし、パキラの種を入手するのは簡単ではありません。その理由は、種が極めて短い寿命しか持たないからです。パキラの種子は乾燥に弱く、親木から離れてから半月~1ヶ月ほどで急激に発芽する力を失ってしまいます。

そのため、通常の流通ルートに乗せて園芸店で販売されることはほとんどありません。

貴重な種を入手し、発芽させるには?

入手するには、開花・結実したパキラを育てている個人から譲ってもらうか、収穫時期(主に2月頃と8月頃)にインターネットオークションなどで出品されるものを探すのが現実的な方法です。

もし貴重な種を手に入れることができたら、以下の手順で速やかに発芽作業を始めましょう。

- 水没検査:まず、種をボウルなどに入れた水に浸します。しっかり中身が詰まった健康な種は底に沈みます。水に浮いてくる種は「シイナ」と呼ばれ、発芽能力がないか、非常に低いため取り除きましょう。

- 水苔で保温・保湿:沈んだ種を、湿らせた水苔で優しく包みます。乾燥を防ぐため、全体をビニール袋に入れるなどして、20℃~25℃程度の明るい日陰で管理します。早ければ数日で発根が始まります。

- 清潔な用土へ植え付け:根が1~2cmほど伸びてきたら、いよいよ土に植え付けます。この段階では肥料分は不要なので、赤玉土の小粒や、種まき専用の土など、清潔な用土を使いましょう。胚(種の本体)が半分ほど土に埋まるように浅く植え、根付くまでは土を乾かさないよう注意します。

発芽から一人前の苗に育つまでは数ヶ月かかりますが、愛情を込めて育てた実生の苗は、何物にも代えがたい特別な一鉢になるはずです。

国際自然保護連合(IUCN)が管理するデータベースにも、パキラ属(Pachira)の様々な種がリストアップされており、その多様性と生態を知ることは、栽培への理解をさらに深めてくれるでしょう。(参考:IUCN Red List of Threatened Species)

パキラの自生環境に学ぶ!室内での育て方

観葉スタイル・イメージ

参考

- 育てやすさの理由は生命力の強さ

- 成長に合わせた剪定で樹形を整える

- 水耕栽培で手軽に楽しむ方法も

- パキラを置いてはいけない場所は?

- まとめ:パキラの自生に関する知識で元気に育てよう

育てやすさの理由は生命力の強さ

観葉スタイル・イメージ

パキラが「育てやすい」「初心者におすすめ」と広く認知されている最大の理由は、その背景にある驚異的な生命力です。この強さは、前述の通り、高温多湿で環境変化の激しい中南米の自生地で、何万年もの歳月をかけて適応進化する中で培われてきたものです。

その性質の代表格が「耐陰性」です。ジャングルの下層部、他の高木によって光が遮られる木漏れ日の環境で育ってきたため、室内のような比較的少ない光量でも光合成を行い、生き抜くことができます。

また、川沿いに自生することから、雨季の増水や洪水に耐えるための並外れた「耐水性」も兼ね備えています。これにより、多少の水やりミスにも耐えてくれるのです。

しかし、この強さに甘えて「完全な放置」をしてしまうのは大きな間違いです。「育てやすい」というのは、あくまで「枯死しにくい」という意味合いが強く、パキラが持つ本来の美しさや健康な状態を長く保つためには、その性質を理解した上でのお世話が不可欠となります。

「育てやすい」という言葉の落とし穴

生命力が強いパキラですが、日本の室内環境という特殊な空間では、いとも簡単に弱ってしまうことがあります。特に初心者が陥りやすい失敗例が、水のやりすぎによる「根腐れ」と、日照不足による「徒長(とちょう)」です。

- 根腐れ:幹の根元がブヨブヨと柔らかくなり、異臭を放ちます。水のやりすぎで根が呼吸できなくなり、腐ってしまうのが原因です。

- 徒長:茎や枝が間延びして、ひょろひょろとした弱々しい姿になります。光を求めて無理に伸びようとするためで、日照不足のサインです。

野生の力強さを信じつつも、室内では私たちが環境を整えてあげる必要があることを忘れないようにしましょう。

成長に合わせた剪定で樹形を整える

観葉スタイル・イメージ

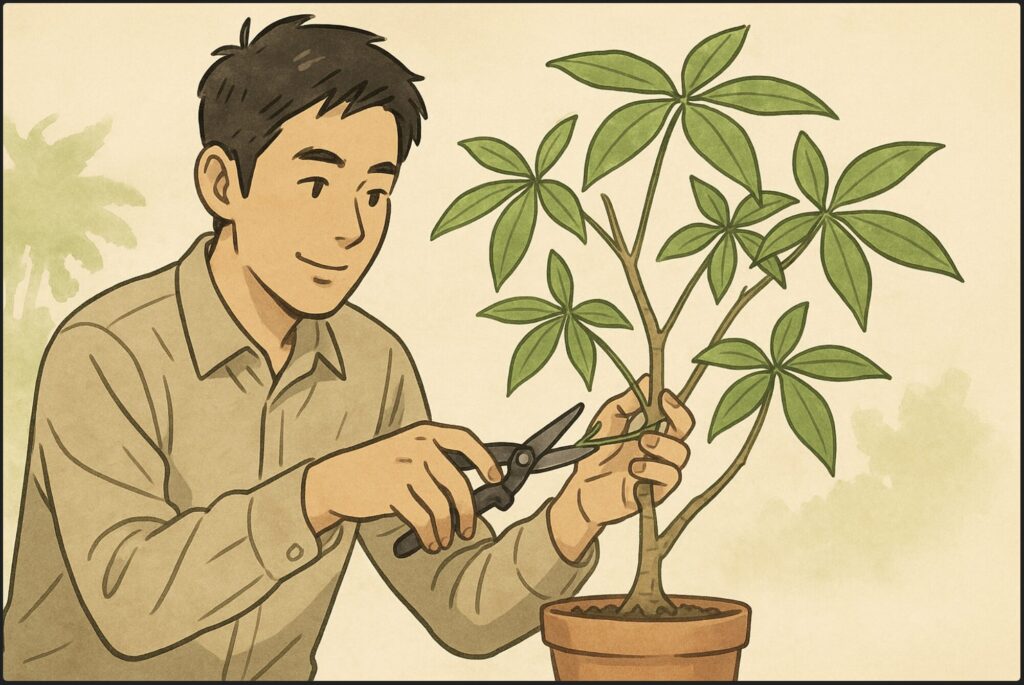

パキラは生育が非常に旺盛な植物です。特に気温が上がる春から夏にかけての成長期には、新しい枝葉を次々と伸ばし、購入した時の美しい樹形が乱れてしまいがちです。そこで重要になるのが剪定(せんてい)、つまり不要な枝や伸びすぎた枝を切り戻す作業です。

剪定の目的は、単に見た目を美しく整えるだけではありません。

①混み合った枝葉を減らして風通しを良くし、病害虫の発生を防ぐ、②株全体に日光が当たるようにし、健全な成長を促す、③古い枝を整理して、新しい芽の発生を促すといった、パキラの健康を維持するための大切な役割があります。

パキラの剪定に最適な時期は、成長期にあたる5月~7月頃です。この時期は気温が高く、植物の活動が最も活発なため、剪定によるダメージからの回復が非常に早く、すぐに新しい芽を吹いてくれます。

剪定の基本ステップ

パキラは生命力が非常に強いため、多少大胆に剪定しても問題ありません。以下のポイントを参考に、理想の樹形をイメージしながら作業してみましょう。

- 全体のバランスを見る:少し離れた場所からパキラ全体を眺め、どの枝が長すぎるか、どこが混み合っているかを確認します。

- 成長点を確認する:枝の途中にある節(葉が生えていた跡の少し膨らんだ部分)の少し上が「成長点」です。新しい芽はここから出てくるので、節の1~2cm上を目安にカットします。

- 清潔なハサミで切る:病気の感染を防ぐため、剪定に使うハサミはアルコールで消毒するなど、清潔なものを使いましょう。

たとえ幹だけの状態になるまで切り戻したとしても、パキラはそこから力強く復活します。恐れずにチャレンジしてみてください。

剪定で切り落とした枝は、捨てずに「挿し木」に挑戦するのがおすすめです。土に挿しておくだけで簡単に発根し、新しい株を増やすことができます。これもパキラの強靭な生命力の証と言えるでしょう。

水耕栽培で手軽に楽しむ方法も

観葉スタイル・イメージ

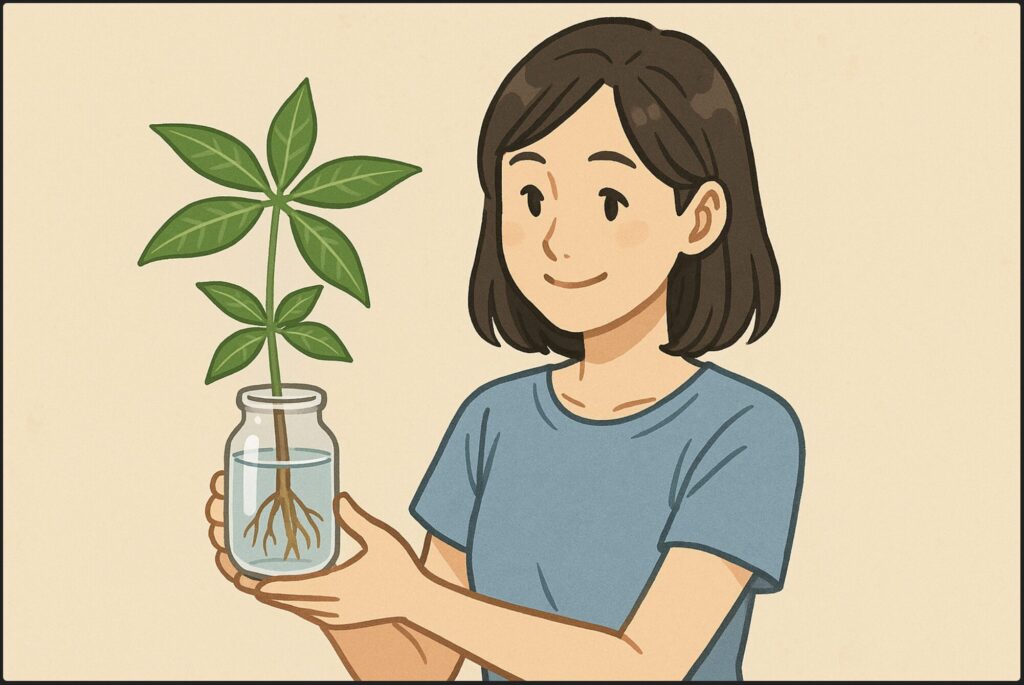

パキラは、伝統的な土での栽培だけでなく、土を一切使わない水耕栽培(ハイドロカルチャー)でも手軽に楽しむことができます。これは、自生地で水に浸かるような環境にも耐えられる、パキラが持つ並外れた耐水性があってこそ可能な育て方です。

水耕栽培の最大のメリットは、なんといっても清潔で管理が非常に手軽なことです。土を使わないため、コバエなどの不快な虫が発生する心配がほとんどありません。

また、ガラスなどの透明な容器を使えば、水の量が一目で分かり、水やりのタイミングを間違えることも少なくなります。キッチンカウンターやデスクの上、寝室など、土を置くことに抵抗がある場所にも清潔に飾ることができるのが魅力です。

水耕栽培を成功させるための注意点

手軽な水耕栽培ですが、成功させるにはいくつか重要なポイントがあります。

- 水の量:野生の川辺と違い、容器の中の水は流れず停滞します。根が常に完全に水に浸かった状態だと、呼吸ができなくなり根腐れを起こします。水は、根の先端1/3程度が浸かるくらいの量に留め、根が呼吸できる部分を残してあげましょう。

- 水の交換:停滞した水は雑菌が繁殖しやすく、水質も悪化します。夏場は3日~1週間に1回、冬場でも1~2週間に1回は全ての水を交換し、容器の内側もきれいに洗いましょう。

- 肥料の管理:土と違い、水だけでは植物が成長するための栄養が全くありません。水耕栽培専用の液体肥料を、規定の濃度に薄めて月に1~2回程度与える必要があります。

- 藻の発生:透明な容器は光を通すため、水中に藻が発生しやすいです。容器を定期的に洗うか、光を通しにくい色の容器を選ぶことで対策できます。

これらのポイントを守れば、土栽培とはまた違ったパキラの魅力を楽しむことができます。

パキラを置いてはいけない場所は?

観葉スタイル・イメージ

生命力が強く、幅広い環境に適応できるパキラですが、室内にも避けるべき苦手な環境が存在します。知らずにNGスポットに置いてしまうと、葉が落ちたり、成長が止まったりと、元気をなくす原因になりかねません。

失敗を防ぐために、「パキラを置いてはいけない場所」を具体的に覚えておきましょう。

要注意!パキラのNGスポットとその理由

- 強すぎる直射日光が当たる場所

- 理由:パキラの故郷は木漏れ日の環境です。日本の真夏のような強烈な直射日光に長時間当たると、葉の組織が壊れてしまい「葉焼け」を起こします。

症状:葉が白っぽくカサカサになったり、茶色く変色したりします。一度葉焼けした部分は元に戻りません。 - エアコンやヒーターの風が直接当たる場所

- 理由:急激な温度変化と極端な乾燥は、熱帯植物であるパキラにとって大きなストレスです。葉からの水分蒸散が激しくなり、体内の水分バランスが崩れてしまいます。

症状:葉先がチリチリと枯れ込んできたり、健康な葉が突然ポロポロと落ち始めたりします。 - 気温が5℃以下になる場所

- 理由:パキラは寒さが大の苦手で、耐えられる最低温度は5℃が限界とされています。特に冬場の窓際は、外気の影響で私たちが思う以上に冷え込んでいます。

症状:寒さに当たると葉が黄色くなって落葉し、株全体の活力が失われます。最悪の場合、細胞が凍結して枯死してしまいます。 - ほとんど光が当たらない暗すぎる場所

- 理由:耐陰性があるといっても、植物である以上、光合成なしには生きられません。極端に暗い場所ではエネルギーを生成できず、生命維持すら困難になります。

症状:光を求めて枝や茎が間延びする「徒長」を起こし、ひょろひょろとした弱々しい姿になります。葉の色も薄くなり、病気への抵抗力も低下します。

これらの場所を避け、年間を通して「レースのカーテン越しのような明るい日陰」で「風通しが良い場所」を選んであげることが、パキラを元気に育てるための絶対条件となります。

環境省も、室内緑化による快適な環境づくりを推進しており、植物の特性に合わせた適切な場所選びの重要性を説いています。(参考:環境省「デコ活」)

まとめ:パキラの自生に関する知識で元気に育てよう

この記事では、観葉植物パキラの知られざる野生の姿から、その生態に基づいた室内での育て方の秘訣までを詳しく解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをリストで振り返ります。

チェックリスト

- パキラの原産地は高温多湿な中南米の熱帯雨林

- 野生の原木は高さ20mの巨木へと成長する

- 自生地は川沿いや湿地帯で強い耐水性を持つ

- 強い直射日光ではなく木漏れ日のような柔らかな光を好む

- 驚異的な生命力と環境適応能力が育てやすさの理由

- 観賞用には種から育てた「実生株」と枝からの「挿し木株」がある

- 実生株は根元が太くなり将来的には開花の可能性がある

- 一般的に流通する挿し木株は根元が太くならず開花も極めて稀

- 寿命は非常に長く野生では樹齢100年を超えることもある

- 鉢植えを長生きさせる秘訣は2年に1度の定期的な植え替え

- 成長期(5月~7月)の剪定で樹形を整え健康を維持する

- 切った枝は挿し木で簡単に新しい株を増やすことが可能

- 耐水性を活かして清潔な水耕栽培(ハイドロカルチャー)も楽しめる

- 置いてはいけない場所は直射日光

- エアコンの風・5℃以下の低温環境

- パキラ本来の姿や性質を深く知ることが上手な育成への第一歩となる