観葉スタイル・イメージ

大切に育てているパキラに、ある日突然白い斑点が現れると、「これって病気?」「白いカビかな?」と不安になりますよね。葉っぱだけでなく茎や枝にまで広がると、根腐れや水不足が原因なのか、それとも肥料の与え方が悪かったのかと悩む方も多いでしょう。

特に水耕栽培で育てている場合、原因の特定は難しいものです。この記事では、パキラの白い斑点の正体から具体的な対処法までを徹底解説します。斑点模様が特徴の品種ミルキーウェイとの見分け方も含め、あなたのパキラを元気にするヒントをお届けします。

ポイント

- パキラの白い斑点の正体がわかる

- 原因別の具体的な対処法がわかる

- 病気や害虫の予防法がわかる

- 元気なパキラを維持する育て方のコツがわかる

コンテンツ

パキラに白い斑点が!その正体と原因

観葉スタイル・イメージ

参考

- パキラを襲う白い斑点の病気とは

- 葉っぱに白い斑点がつく原因

- 品種ミルキーウェイの斑点との違い

- パキラの茎にできる白いものの正体

- 枝に広がる白い斑点を見逃さないで

- 白いカビが原因の斑点と見分け方

パキラを襲う白い斑点の病気とは

観葉スタイル・イメージ

パキラの葉に現れる白い斑点は、植物が発する危険信号であり、特定の病気のサインである可能性が考えられます。

これらの病気は、見た目の美しさを損なうだけでなく、パキラの生命力そのものを脅かすこともあります。代表的な病気の特性を深く理解することで、早期発見と迅速かつ適切な対応が可能になります。

最も頻繁に遭遇する病気の一つが「うどんこ病」です。これは糸状菌(しじょうきん)というカビの一種が原因で、葉の表面にうどん粉を振りかけたような白い斑点がまだらに現れるのが典型的な症状です。

初期段階では小さな斑点ですが、条件が揃うと急速に広がり、葉全体が白く覆われてしまいます。こうなると、植物の生命維持に不可欠な光合成が著しく妨げられ、生育不良に陥ったり、新芽の成長が止まったりします。

特に、風通しが悪く空気がよどみがちで、比較的乾燥した環境を好むという特徴があります。昼夜の寒暖差が激しい春や秋は、特に注意が必要な季節です。

次に考えられるのが「炭そ病」です。この病気もカビが原因ですが、うどんこ病とは症状の現れ方が異なります。初期症状は淡褐色から黒褐色の小さな円形の斑点で、これが徐々に拡大していきます。

病気が進行すると、斑点の中心部が淡い灰色や白色に変色し、病斑部が破れて穴が開くこともあります。高温多湿な梅雨の時期や、葉が濡れた状態が長く続く環境で発生しやすいため、水やりの方法にも注意が必要です。

病気のサインを見分けるための詳細なポイント

白い斑点の質感を指で軽く触れて確認してみてください。粉っぽく、簡単にこすり取れるようであれば「うどんこ病」の可能性が極めて高いです。

一方、斑点が葉の組織そのものに染み込んだように変色している場合は、「炭そ病」の進行した状態や、後述する「葉焼け」など、他の要因を疑う必要があります。

これらの病気は、胞子が風に乗って他の植物に伝染する可能性もあります。

放置すればするほど治療は困難になり、株全体が衰弱する原因となります。日々の観察を怠らず、葉の色の変化や質感に異常を感じたら、すぐに対処を始めることが、大切なパキラを守る上で最も重要なのです。

| 病名 | 症状の特徴 | 発生しやすい環境・時期 | 初期対応 |

|---|---|---|---|

| うどんこ病 | 葉の表面に白い粉状のカビが斑点状に付着。進行すると葉全体を覆う。こすると取れることがあるが、菌糸は残る。 | 風通しが悪く、乾燥気味の環境。昼夜の寒暖差が大きい春(4~6月)や秋(9~11月)。 | 症状が出た葉を切り取る。重曹や食酢を薄めたスプレーを散布。市販の殺菌剤も有効。 |

| 炭そ病 | はじめは黒褐色の小さな円形斑点。進行すると中心部が白~灰色になり、周辺は黒褐色のまま。穴が開くことも。 | 高温多湿。特に梅雨時期(6~7月)。雨が続く、葉水が乾かない、枝葉が密集している環境。 | 感染した葉を速やかに取り除き、処分する。病斑が広がらないように注意する。 |

葉っぱに白い斑点がつく原因

観葉スタイル・イメージ

パキラの葉っぱに白い斑点ができる原因は、感染症である病気だけにとどまりません。

むしろ、日々の管理方法や置き場所といった環境要因や、微小な害虫の仕業であるケースも非常に多いのです。原因を正しく、そして多角的に見極めることが、無駄のない適切な対処への第一歩となります。

葉焼け:光の強さと変化への注意

最も一般的で、多くの人が経験する原因の一つが「葉焼け」です。パキラは耐陰性があるため室内でも育てやすいですが、本来は日光を好む植物です。しかし、植物も人間と同じように急激な環境変化には対応できません。

例えば、長期間リビングの奥に置いていたパキラを、春になったからといって急に屋外の直射日光が当たる場所へ移動させると、葉の細胞組織が強い紫外線に適応できず、破壊されてしまいます。その結果、葉の色素が抜けて白く、あるいは茶色くカサカサに変色してしまうのです。

一度葉焼けしてしまった組織は、残念ながら光合成の能力を失い、元の緑色に戻ることはありません。特に、日差しが強い夏の午後に差し込む西日は強力なため、レースカーテン越しに置くなどの工夫が求められます。

ハダニの食害:見えにくい小さな脅威

「ハダニ」という、肉眼では確認が難しいほど小さな害虫の被害も、白い斑点の一般的な原因です。ハダニはクモの仲間で、主に葉の裏側に無数に寄生し、針のような口で葉の細胞から養分を吸い取ります(吸汁)。

その吸われた跡が、針で突いたような無数の白い小さな斑点として現れるのです。被害が拡大すると、葉全体の色素が抜けて白っぽくカスリ状になり、光沢を失ってしまいます。

ハダニは高温乾燥を好む性質がある(出典:マイナビ農場)ため、エアコンが効いた乾燥しがちな室内や、雨の当たらないベランダなどは、特に発生しやすい環境と言えます。

葉の裏側を、スマートフォンのライトなどで照らしながらじっくり観察してみてください。もしクモの巣のような非常に細い糸が張られていたり、葉の表面に細かいホコリのようなものが付着し、それが動いていたりしたら、ハダニが発生している可能性が極めて高いですよ。

物理的な摩擦や傷:見落としがちな日常のリスク

病害虫以外の原因として、物理的なダメージも考えられます。例えば、風で窓やカーテンに葉が常に擦れていたり、人の通行が多い通路脇に置いていて頻繁に葉に物が触れたりすると、その刺激で葉の表面細胞が傷つき、部分的に白っぽく変色することがあります。

これは病気や害虫の被害ではないため、植物の生育に大きな影響はありませんが、見た目が気になる場合は、より穏やかな環境へ置き場所を見直すことで簡単に解決できるでしょう。

品種ミルキーウェイの斑点との違い

観葉スタイル・イメージ

パキラの葉に白い模様が見られる場合、それが病気や害虫、環境によるトラブルではなく、その品種が元来持つ美しい個性である可能性も忘れてはなりません。

特に「パキラ・ミルキーウェイ」という園芸品種は、その名の通り、夜空の天の川を彷彿とさせる美しい白い斑(ふ)が葉に入るのが最大の特徴です。

病気による斑点と、ミルキーウェイが持つ斑(斑入り模様)を正確に見分けるための重要なポイントは、模様の質・入り方と、葉全体の健康状態です。この二つの観点から注意深く観察すれば、見誤ることは少なくなるでしょう。

ミルキーウェイの斑は、濃い緑色の葉の上に、まるで白いペンキを無造作に散らしたかのように、あるいは刷毛でさっと掃いたかのように、大小不規則な模様として現れます。

この斑は葉の組織と完全に一体化しており、表面が粉を吹いたり、カサカサになったりすることはありません。斑が入っている部分も含めて、葉全体がしっかりとしたハリと美しいツヤを保っているのが健康な証拠です。

ミルキーウェイは希少で高価な品種

パキラ・ミルキーウェイは、一般的な緑葉のパキラに比べて生産数が少なく、流通量も限られています。そのため、園芸店やオンラインショップでは希少品種として扱われ、価格も比較的高価です。

もし、ご自身のパキラを一般的な価格で購入した覚えがあるのに白い模様が現れた場合は、まず病気や害虫の可能性を優先して疑うのが自然な判断と言えます。

一方で、うどんこ病のように葉の表面に白い粉が付着している状態、葉焼けのように組織が壊死してカサカサになっている状態、あるいはハダニの被害のように無数の微小な点が集まってカスリ状に見える場合は、何らかのSOSサインです。

お持ちのパキラがミルキーウェイかどうか確信が持てない場合は、購入した店舗に品種名を確認したり、画像を専門家に見せたりするのも一つの確実な方法です。品種の特性を正しく理解することで、不要な心配や誤った対処をせずに済みます。

パキラの茎にできる白いものの正体

観葉スタイル・イメージ

白い異変は葉だけに限定されません。植物の幹である茎に異常が現れた場合、より深刻な問題を示唆していることがあります。

パキラの茎に、白いブツブツとした点や、綿(わた)のような塊が付着しているのを発見した場合、その正体は「カイガラムシ」という非常に厄介な害虫である可能性が極めて高いです。

カイガラムシはセミやアブラムシに近い仲間で、植物の汁を吸って生活します。その種類は日本国内だけでも400種以上が知られていますが、パキラに寄生しやすいのは、白い綿のような分泌物で体を覆う「コナカイガラムシ類」や、硬い殻を持つ「カタカイガラムシ類」です。

これらは植物の茎や葉の付け根に固着し、養分を奪うことでパキラをじわじわと弱らせます。さらに、カイガラムシの排泄物は糖分を多く含み、ベタベタしています。

この排泄物を栄養源として、黒いカビが発生する「すす病」という二次的な病気を誘発することもあるため、事態はより複雑になります。

カイガラムシは一度定着すると繁殖力が非常に強く、あっという間に個体数を増やしてしまいます。そのため、発見次第、徹底的に、そして早急に駆除することが被害を最小限に食い止める鍵となります。

カイガラムシの段階的駆除方法

初期段階(数が少ない場合): 最も確実で環境への負荷が少ないのは物理的な除去です。

使い古しの歯ブラシや、綿棒、あるいは濡らしたティッシュペーパーなどで、植物本体を傷つけないように優しくこすり落とします。隙間に入り込んだものは、爪楊枝の先で掻き出すと良いでしょう。

蔓延段階(数が多い場合): 物理的な除去だけでは追いつかない場合は、薬剤の使用を検討します。カイガラムシに効果のある市販の殺虫剤が有効ですが、成虫はロウ質の殻で体を保護しているため、薬剤が浸透しにくいという難点があります。

そのため、殻を持たない幼虫が多く発生する5月~7月頃に薬剤を散布するのが最も効果的とされています。KINCHO園芸のウェブサイトなど、園芸薬品メーカーの情報を参考に、適切な薬剤を選びましょう。

まれに、水やりの際に水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分が蒸発し、白い跡として残ることもあります。しかし、害虫の場合は立体的に固着していたり、周辺がベタベタしていたりする特徴的なサインがあります。注意深く観察し、正しく見極めることが重要です。

枝に広がる白い斑点を見逃さないで

観葉スタイル・イメージ

茎と同様に、より細い枝の部分に白い斑点や付着物が見られる場合も、その多くはカイガラムシの寄生が原因であると考えられます。

特に、葉が生えている付け根の部分や、枝が分岐する箇所、あるいは枝と枝が重なり合うような狭い空間は、風雨や外敵から身を守りやすいため、害虫にとって絶好の隠れ家となります。

これらの場所は日常の観察では見落としがちになるため、意識的にチェックすることが求められます。

枝にまでカイガラムシの寄生が広がっているという状況は、害虫の発生からある程度の時間が経過し、被害がかなり進行・蔓延しているサインであると認識すべきです。

この段階になると、単に樹液を吸われるだけでなく、枝の生育が阻害されたり、その枝についている葉が次々と黄色くなって落ちたり、枝全体が枯れてしまったりする深刻な事態に発展する可能性があります。

枝の周辺の葉や床がベタベタしていないか、すす病による黒い汚れが発生していないかも、併せて確認しましょう。

また、害虫とは別に、極端に風通しが悪く湿度が高い状態が続くと、枝の表面に白いカビが発生することもあります。これは害虫とは異なり、軽く湿らせた布などで表面を優しく拭き取ることで除去できる場合が多いですが、カビが生えること自体が環境の悪化を示しています。

定期的な剪定が最良の予防策

葉や枝が過度に密集していると、内部の風通しが悪化し、湿気がこもりやすくなります。これは、カイガラムシやカビといった病害虫にとって、まさに理想的な繁殖環境を提供してしまいます。

これを防ぐためには、定期的な剪定が非常に有効です。内側に向かって伸びている枝や、他の枝と交差している枝、古い葉などを間引くように切り取る「透かし剪定」を行うことで、株全体の風通しと日当たりを劇的に改善できます。

これにより、病害虫の発生を物理的に抑制し、パキラが本来持つ抵抗力を高めることができます。剪定は、植物の成長が活発になる春から夏(5月~9月頃)に行うのが最も適しています。

日頃から植物全体を様々な角度からよく観察する習慣をつけ、葉の裏や枝の付け根といった細部にまで目を配ることが、異常の早期発見に繋がり、パキラを末永く健康に保つ秘訣なのです。

白いカビが原因の斑点と見分け方

観葉スタイル・イメージ

パキラに発生する「白いカビ」と一括りにされがちな現象は、その発生場所と性質によって、主に2つの異なるパターンに大別されます。

一つは葉の表面に発生する植物の病気である「うどんこ病」で、もう一つは土の表面や幹の根元といった土壌環境に起因する「白カビ」です。これらは原因も植物への影響度も、そしてもちろん対処法も全く異なるため、両者を正確に見分ける知識を持つことが極めて重要です。

葉に発生する「うどんこ病」:治療が必要な植物の病気

前述の通り、うどんこ病は植物体そのものに寄生するカビが引き起こす病気です。葉の表面に白い粉をまぶしたように発生し、光合成を直接的に妨げるため、パキラの生育に深刻なダメージを与えます。

これは放置しても自然に治ることはほとんどなく、症状がみられる葉を取り除いたり、重曹や食酢を希釈したものをスプレーしたり、あるいは園芸用の専用殺菌剤を使用して積極的に治療する必要があります。

土や幹に発生する「白カビ」:環境悪化の警告サイン

一方、土の表面や幹の地際部分が、まるで白い綿毛で覆われたようになるのは、土壌中に常在する腐生菌(有機物を分解して生活するカビ)が繁殖したものです。

これらのカビは、植物に直接寄生して害を及すことはほとんどありません。しかし、その存在は「カビが繁殖しやすい環境=鉢の中が過湿で空気が不足しており、根腐れも起きやすい危険な環境」であることを示す、非常に重要な警告サインです。

土にカビが発生する根本的な原因

- 過剰な水やり:土の表面が乾く前に次の水を与え、鉢内が常にジメジメと湿っている。

- 換気不足:部屋を閉め切っていることが多く、鉢の周りの空気がよどんでいる。

- 排水性の悪化:受け皿に溜まった水をこまめに捨てていない、または鉢底の穴が詰まっている。

- 有機物の過多:油かすなどの有機質肥料を与えすぎている、または土の上に枯れ葉が放置されている。

土に発生した白カビへの応急処置としては、カビが生えた部分の土をスプーンなどで軽く削り取って新しい無菌の土を薄く足す、あるいは土が完全に乾くまで水やりを徹底的に控えるといった方法があります。

しかし、これはあくまで対症療法に過ぎません。根本的な解決のためには、水やりの頻度、鉢の置き場所、鉢自体の水はけなど、栽培環境全体を見直すことが不可欠です。カビの発生は、育て方を見直すための「パキラからのメッセージ」と前向きに捉えましょう。

パキラの白い斑点を消す育て方と対策

観葉スタイル・イメージ

参考

- 根腐れが原因のサインを見つける

- 水不足が引き起こす葉の変化

- 肥料の過不足と白い斑点の関係

- 水耕栽培での白い斑点対策

- パキラの白い斑点の最終対処法まとめ

根腐れが原因のサインを見つける

観葉スタイル・イメージ

パキラの葉に白い斑点や黄変などの異常が現れた際、多くの場合は葉や茎の表面的な問題に目が行きがちです。しかし、その直接的な原因が病害虫であったとしても、根本的な引き金は土の中で静かに進行する「根腐れ」によって、株全体の免疫力が低下していることかもしれません。

根腐れは、水のやりすぎ(過湿)や鉢土の水はけの悪さが主な原因で、土壌内の酸素が欠乏し、根が呼吸困難に陥って文字通り腐ってしまう、植物にとって非常に危険な状態です。

根が健全であれば、水分や養分をスムーズに吸収し、植物は元気に成長できます。しかし、根が腐ってしまうと、この生命線ともいえる機能が麻痺してしまいます。

その結果、株全体の抵抗力が著しく低下し、普段なら跳ね返せるはずの弱い病原菌や、わずかな害虫の侵入にも対抗できなくなってしまうのです。

根腐れは土の中で起こるため発見が難しいですが、地上部にはいくつかの危険なサインとして現れます。これらを見逃さないことが、手遅れになる前に対処するための鍵となります。

要注意!見逃してはいけない根腐れのサイン

- 土の状態:水をあげていないのに土の表面が常に湿っている、または鉢の底からカビ臭い、ドブのような異臭がする。

- 幹の状態:パキラの幹の根元、土に接している部分を指で軽く押すと、ハリがなくブヨブヨと柔らかい感触がある。

- 葉の状態:土は湿っているのに、葉全体がしなだれて元気がない。水やりをしてもハリが戻らない。

- 成長の停止:新しい葉が全く出てこない、または下の方の古い葉から順番に、特に原因が見当たらないのに次々と黄色く変色して落ちていく。

これらのサインが一つでも当てはまる場合は、根腐れを強く疑う必要があります。もし根腐れが進行していると判断した場合の最終手段は、植え替えによる外科手術です。パキラを慎重に鉢から引き抜き、古い土を優しく落とします。

腐って黒く変色し、ドロドロになった根を清潔なハサミで全て切り落とし、健康な白い根だけを残します。

その後、新しい水はけの良い土を使って一回り小さい鉢に植え替えます。この作業は植物にとって大きなストレスとなるため、回復力のある成長期(5月~9月)に行うのが最も成功率が高いです。

しかし、何よりも重要なのは、根腐れを未然に防ぐ日々の管理です。「土の表面から指を数センチ入れてみて、中まで乾いているのを確認してから、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」という水やりの基本原則を徹底することが、パキラを健康に保つ最大の秘訣です。

水不足が引き起こす葉の変化

観葉スタイル・イメージ

水のやりすぎによる根腐れとは正反対に、「水不足」もまたパキラを弱らせ、間接的に白い斑点を引き起こす原因となり得ます。

植物にとって水は生命の源ですが、不足すると株全体が乾燥状態に陥り、特に乾燥した環境を好む害虫であるハダニにとって絶好の繁殖場所を提供してしまうのです。

ハダニの被害については既に触れましたが、葉の養分を吸われることで無数の白い斑点ができ、葉の光沢が失われ、やがて白っぽく見えるようになります。水不足は、このハダニの活動を助長する大きな要因となります。

また、水不足が慢性化、あるいは極度に進行すると、葉の細胞から水分が失われ、白っぽくカサカサになったり、葉の先端や縁から枯れこんだりすることがあります。

この症状は一見すると葉焼けと似ていますが、水不足の場合は特定の葉だけでなく、株全体の葉が力なく垂れ下がり、しんなりと元気がなくなるという特徴的な違いがあります。

水やりのタイミングを見極めるのは本当に難しいですよね。土の表面を触って乾いていたら与えるのが基本ですが、季節や室温、湿度、鉢の大きさによって土が乾くスピードは全く異なります。

特に夏場のエアコンが効いた部屋は想像以上に乾燥しやすく、逆に冬場は成長が鈍るためなかなか乾きません。季節ごとの変化に対応することが大切ですよ。

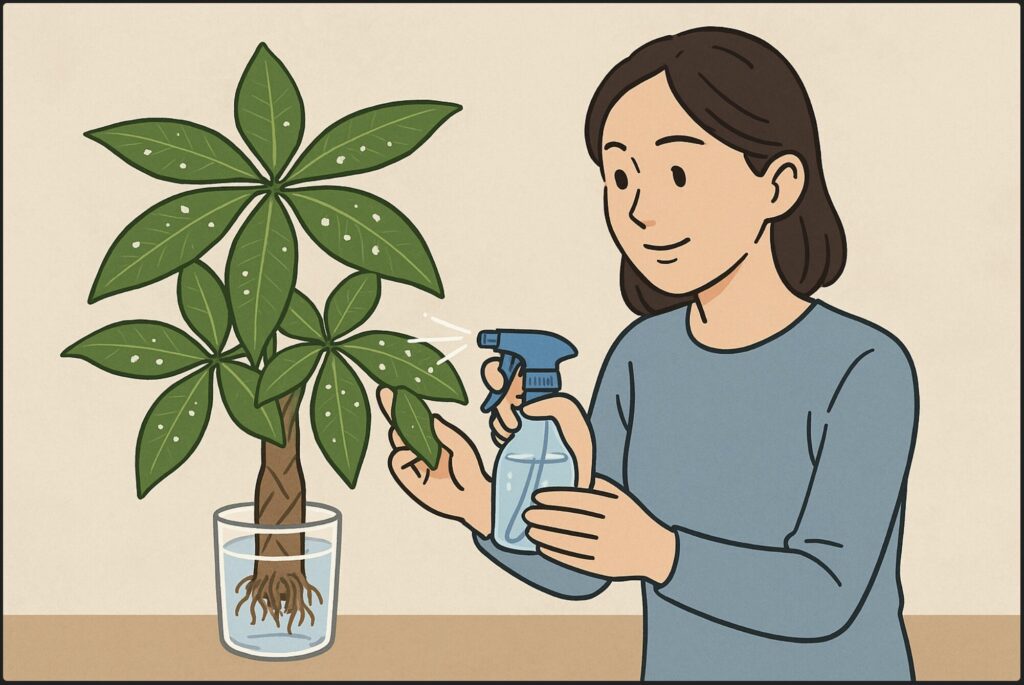

そこで非常に効果的なのが、定期的な「葉水(はみず)」です。これは霧吹きを使って、葉の表側だけでなく、ハダニが潜みやすい裏側にもまんべんなく水を吹きかけるお手入れです。葉水には、以下のような多くのメリットがあります。

葉水の多様なメリット

害虫予防:ハダニは乾燥を嫌うため、葉の湿度を高めることでその発生を物理的に抑制できます。

清浄効果:葉の表面に積もったホコリやチリを洗い流し、光合成の効率を高めると同時に、病原菌が付着しにくい清潔な状態を保ちます。

保湿効果:特に空気が乾燥する冬場には、葉からの過剰な水分蒸散を防ぎ、生き生きとした状態を維持するのに役立ちます。

葉水は、パキラの健康と美観を維持するための、簡単かつ効果的な日々の習慣と言えるでしょう。

肥料の過不足と白い斑点の関係

観葉スタイル・イメージ

パキラの健康状態は、水や光だけでなく、「肥料」、すなわち栄養の与え方にも大きく左右されます。

人間が栄養バランスの取れた食事を必要とするように、植物も適切な量の栄養を適切なタイミングで必要とします。肥料が多すぎても、逆に少なすぎても、株の健全な成長を妨げ、白い斑点をはじめとする様々なトラブルの間接的な原因となります。

肥料の与えすぎ(肥料焼け)

「もっと元気にしたい」という親心から良かれと思って肥料を頻繁に与えすぎると、土壌中の肥料成分の濃度が異常に高くなり、浸透圧の原理で根から水分が逆に奪われてしまう「肥料焼け」という深刻な生理障害を起こすことがあります。

根が傷むと水分を正常に吸収できなくなり、その結果として葉先が白っぽく、あるいは茶色くパリパリに枯れてくることがあります。特に、植え替え直後や病気で弱っているときに濃い肥料を与えるのは、弱った胃にカツ丼を食べさせるようなもので、絶対に避けなければなりません。

肥料不足

逆に、何年も同じ土で植え替えをしておらず、一度も肥料を与えていないと、土の中の栄養分が完全に枯渇し、「栄養失調」の状態になります。栄養が足りないと、新しい葉を出すエネルギーがなくなり、株全体の抵抗力が低下します。

その結果、うどんこ病などの病気にかかりやすくなったり、カイガラムシなどの害虫の被害を受けやすくなったりします。葉の色が全体的に薄く黄色っぽくなる、新芽の成長が極端に遅いなどのサインが見られたら、肥料不足を疑ってみましょう。

園芸のプロに学ぶ、正しい肥料の与え方

肥料は、パキラの成長が最も活発になる成長期(5月~9月)の間に限定して与えるのが基本です。観葉植物用の市販の液体肥料を、製品に表示されている規定の倍率よりもさらに少し薄めに希釈し、10日~2週間に1回の頻度で水やり代わりに与えるのが手軽でおすすめです。

あるいは、ゆっくりと成分が溶け出すタイプの固形肥料(緩効性化成肥料)を、規定量を守って土の上に置く方法も良いでしょう。成長が緩慢になる秋以降から冬にかけては、肥料を必要としないため、施肥はストップしてください。

適切な量の肥料を適切な時期に与えること。これが、パキラを内側から丈夫にし、病害虫に負けない強い株に育てるための重要な要素です。

水耕栽培での白い斑点対策

観葉スタイル・イメージ

土を一切使わずに、水やハイドロボールなどの無機質な培地で植物を育てる水耕栽培(ハイドロカルチャー)は、清潔で管理が簡単なため人気があります。

しかし、この栽培方法でも、パキラに白い斑点の問題が起こる可能性は十分にあります。土栽培とは環境が異なるため、原因の特定と対策には独自の視点が必要です。

水耕栽培で最も警戒すべきトラブルは、やはり「根腐れ」です。根が常に水に接しているという性質上、水の交換を怠ると、水中に溶け込んでいる酸素(溶存酸素)が減少し、同時に雑菌が繁殖しやすくなります。

酸素が不足し、雑菌が蔓延した水の中では、根は簡単に腐ってしまいます。根が弱れば、その影響はすぐに葉に現れ、株全体の抵抗力が落ちてしまいます。

また、ハダニは土がなくても問題なく発生します。空気の乾燥を好むという性質は変わらないため、水耕栽培で育てているパキラの周辺が乾燥していれば、葉に寄生して白い斑点の原因となります。定期的な葉水は、水耕栽培においても同様に非常に有効な予防策です。

水耕栽培を成功させるための管理ポイント

- 水の交換:植物の成長が活発な夏場は3日~1週間に1回、成長が緩慢な冬場は1~2週間に1回を目安に、容器内の水を全て新鮮なものに入れ替えます。

- 容器の洗浄:水の交換を行う際には、容器の内側に付着したぬめり(バクテリアや藻の温床)をスポンジなどで綺麗に洗い流すことが重要です。

- 根腐れ防止剤の活用:ゼオライトやミリオンAといった、水を浄化する作用を持つ根腐れ防止剤を容器の底に敷いておくと、水質の悪化を遅らせ、根の健康を維持するのに大きく役立ちます。

- 専用肥料の使用:水には栄養分が含まれていないため、必ず水耕栽培専用の液体肥料を使用します。土栽培用の肥料とは成分が異なるため、代用はできません。製品に記載された指示通りに希釈して与えましょう。

時々、容器の壁面やハイドロボールの表面に白い汚れが付着することがあります。これは多くの場合、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分が、水分が蒸発する際に結晶化して残ったものです。

これは植物の生育に直接的な害はありませんが、見た目が気になる場合は、容器を洗浄する際に食用のクエン酸を少量溶かした水にしばらく浸けておくと、きれいに落とすことができます。

パキラの白い斑点の最終対処法まとめ

チェックリスト

- パキラの白い斑点は病気、害虫、環境要因など原因が多様であると理解する

- 葉の表面に白い粉が付着していたら「うどんこ病」を疑い早めに対処する

- 急な強い直射日光は「葉焼け」の原因となり一度変色した葉は元に戻らない

- 葉裏の無数の細かい点やクモの巣のような糸は「ハダニ」発生のサイン

- 茎や枝に付着した白い綿状や殻状のものは「カイガラムシ」の可能性が高い

- 斑入り品種「ミルキーウェイ」の自然な模様と病的な斑点は葉の健康状態や質感で区別する

- 土の表面に発生する「白カビ」は水のやりすぎと鉢内の多湿を示す警告サイン

- 様々なトラブルの根本原因として土の中の「根腐れ」が隠れていることを常に念頭に置く

- 幹の根元が柔らかくブヨブヨしているのは根腐れが進行している危険信号

- 「水不足」は株を乾燥させ抵抗力を下げハダニを誘発する

- 定期的な「葉水」はハダニ予防と葉のホコリ除去に非常に効果的

- 「肥料の過不足」は株を内外から弱らせるため成長期に規定量を守って与える

- 水耕栽培では水の交換と容器の洗浄を徹底し根腐れを防ぐ

- 最も重要な予防策は風通しと日当たりの良い適切な場所に置くこと

- どんな異常も早期発見・早期対処が被害の拡大を防ぐ最大の鍵となる