観葉スタイル・イメージ

お部屋をおしゃれに彩る人気の観葉植物、エバーフレッシュ。その繊細で涼しげな姿に癒やされている方も多いでしょう。

しかし、育てているうちに「購入した時と違って、なぜかひょろひょろと上にばかり伸びてしまう…」「もっと枝葉が茂った、こんもりとしたかっこいい形にしたい」と感じていませんか。

エバーフレッシュの枝を増やすにはどうしたらいいですか?という疑問は、エバーフレッシュを育てる多くの方が一度は直面する共通の悩みです。実は、そのひょろひょろとした姿を改善し、理想の樹形に導く鍵は「剪定」にあります。

エバーフレッシュを枝分かれさせるには、適切な剪定時期を見極め、ピンチといったテクニックを正しく使うことが非常に重要になります。とはいえ、大切な植物にハサミを入れるのは勇気がいるもの。

「剪定で失敗したらどうしよう」「エバーフレッシュの葉を切っても大丈夫?」といった不安を感じるのも当然です。

この記事では、そんなあなたの悩みを一つひとつ丁寧に解決するために、理想の樹形に整える仕立て方から、剪定で失敗しないための具体的なコツ、さらには切った枝を活用する挿し木や樹形を支える添え木の方法、そして健康な成長に欠かせない植え替えのポイントまで、専門的な知識を交えながら分かりやすく徹底解説します。

ポイント

- エバーフレッシュがひょろひょろになる科学的な原因がわかる

- 枝分かれを促すための具体的な剪定方法とその理論がわかる

- 剪定で失敗しないためのプロのコツや注意点がわかる

- より高度な樹形作りや植物を増やす応用テクニックがわかる

コンテンツ

なぜ?エバーフレッシュを枝分かれさせる理由

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの見た目が思わしくないと感じる時、その背景には植物特有の性質や環境が関係しています。まずは、なぜ枝分かれが必要になるのか、その根本的な理由から理解を深めていきましょう。原因を知ることで、対策がより明確になります。

参考

- ひょろひょろに育ってしまう原因

- エバーフレッシュの枝を増やすにはどうしたらいいですか?

- 知っておきたい最適な剪定時期

- 剪定前の不安解消!葉を切っても大丈夫?

ひょろひょろに育ってしまう原因

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュがひょろひょろと間延びしてしまう最も大きな原因は、「日照不足」による「徒長(とちょう)」です。植物は、生命活動の源である光合成を行うために、常に光を求めています。

室内で育てていると、窓など限られた方向からしか光が得られないため、光が足りないと感じたエバーフレッシュは、植物ホルモン「オーキシン」の働きによって光のある方向へ茎を必死に伸ばそうとします。

この結果、節と節の間が異常に長く伸び、軟弱で頼りない姿になってしまうのです。これが徒長の正体です。

また、「風通しの悪さ」も幹が太くならない間接的な原因です。自然界の植物は、日常的に風に揺られています。この物理的な刺激を受けることで、植物は倒れないように自らを頑丈にしようと、幹や枝を太く、強くする性質があります。

室内のような無風状態が続くと、この自己強化のメカニズムが働かず、幹が細いまま成長してしまう傾向があるのです。

ひょろひょろ対策の基本は「光」と「風」

徒長を防ぐための基本は、レースカーテン越しのような、柔らかく明るい光が十分に当たる場所に置くことです。

また、数日に一度は鉢を90度ずつ回転させ、株全体に均等に光が当たるように工夫するだけで、徒長をかなり抑制できます。

さらに、サーキュレーターなどで室内の空気を優しく循環させ、そよ風程度の風を当ててあげることも、がっしりとした株を育てる上で非常に効果的です。

エバーフレッシュの枝を増やすにはどうしたらいいですか?

観葉スタイル・イメージ

「エバーフレッシュの枝を増やして、もっとボリューム感のある姿にしたい」という、多くの方が抱えるこの疑問。

その最も効果的で直接的な答えは、「剪定(せんてい)」によって植物が本来持つ成長メカニズムに、私たちが少しだけ手を貸してあげることです。

植物、特にエバーフレッシュのような樹木には「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という、種の存続にとって非常に重要な性質が備わっています。

これは、幹や枝の一番てっぺんにある芽(頂芽)に栄養を優先的に送り込み、そのすぐ下にある他の芽(脇芽)の成長を抑制することで、まずは上へ上へと効率よく成長しようとする、いわば「一点集中型」の成長戦略です。

自然界では、他の植物よりも早く太陽の光を浴びるために、この性質が非常に役立ちます。

植物をコントロールする「オーキシン」の働き

この「頂芽優勢」をコントロールしているのが、「オーキシン」という植物ホルモンです。オーキシンは主に頂芽で作られ、重力に従って下へ流れていきます。

そして、脇芽に対して「今はまだ成長しなくていい」という指令を出し、その活動を抑制する働きを持っています。剪定で頂芽を切り取るという行為は、このオーキシンを供給する“工場”を取り除くことに他なりません。

指令系統が断たれることで、抑制されていた脇芽が一斉に活動を開始するのです。

この頂芽を剪定によって意図的に取り除くと、オーキシンの供給がストップし、成長ホルモンの流れが劇的に変わります。

今まで成長を止められていた頂芽のすぐ下にある複数の脇芽へと栄養が供給されるようになり、まるで「出番が来た!」とばかりに眠っていた脇芽が目を覚まし、新しい枝としてぐんぐんと成長を始めるのです。

その結果、それまで一本だった枝が二股、三股へと分かれていき、株全体の枝葉の密度が高まります。

このように、剪定は単に形を整えるための「引き算」の作業ではなく、眠っている成長点を呼び覚まし、新しい枝の成長を促すことで、より豊かで理想的な樹形を積極的にデザインしていく「足し算」のテクニックと言えるのです。

「頂芽優勢」やホルモンの話を聞くと少し難しく感じるかもしれませんが、会社組織に例えるととても分かりやすいですよ。パワフルな社長(頂芽)がいる間は、各部署の部長(脇芽)は社長の指示を待っています。

しかし、その社長が退任(剪定)すると、各部長が「自分の部署を成長させよう!」とそれぞれ新しいプロジェクトを始め、会社全体(株全体)が多角的に大きく成長していくイメージです。

この植物の性質を理解して利用することで、私たちはエバーフレッシュの形をデザインする「庭師」になれるわけですね。植物が自分の手入れに応えて姿を変えてくれるのは、ガーデニングの大きな喜びの一つですよ。

知っておきたい最適な剪定時期

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの剪定を成功させるためには、「いつ行うか」というタイミングが極めて重要です。剪定は、植物の生命力が最も高まる生育期の「春から夏(4月~9月頃)」に行うのがベストシーズンです。

特に、冬の寒さから解放され、新芽が次々と動き出す4月~5月は、剪定によるダメージからの回復も早く、新しい枝が勢いよく伸びてくるため、まさに最適なタイミングと言えるでしょう。

逆に、気温が下がり成長が緩やかになる秋以降、特に植物が活動を休止する冬の休眠期に強い剪定を行うのは絶対に避けるべきです。

人間で言えば、体力が落ちて眠っている時に手術を受けるようなもので、回復に非常に時間がかかるだけでなく、切り口がうまく塞がらずに雑菌が侵入し、枝が枯れ込んだり、最悪の場合、株全体が致命的なダメージを負ってしまったりするリスクが非常に高まります。

| 季節 | 剪定の可否 | ポイントと注意点 |

|---|---|---|

| 春 (4~5月) | ◎ 最適 | 一年で最も成長が活発な時期。大胆な剪定にも耐えられ、回復が早い。新しい枝が次々と出てきて、枝分かれを実感しやすい。 |

| 夏 (6~9月) | ○ 適している | 引き続き生育期なので剪定は可能。ただし、気温が35℃を超えるような猛暑日は植物も夏バテ気味なので、大きな剪定は避けるのが無難。 |

| 秋 (10~11月) | △ 軽めに | 成長が緩やかになる時期。明らかに飛び出している枝を軽く整える程度に留める。大きな樹形変更は春まで待つのが賢明。 |

| 冬 (12~3月) | × 不可 | 植物が眠る休眠期。剪定は絶対NG。切り口が治らず、枝枯れや病気の原因になるため、枯れ枝を取り除く以外はハサミを入れない。 |

剪定は万全のコンディションで行いましょう!

剪定は植物にとって少なからずストレスのかかる行為です。病気や害虫の被害にあっていたり、水切れで葉が萎れていたりするような、コンディションが悪い時に行うのは避けましょう。

剪定を予定している場合は、その数週間前から液体肥料を与えたり、日当たりの良い場所で管理したりして、植物自体の体力を最大限に高めてあげることが成功率を上げる重要な秘訣です。

剪定前の不安解消!葉を切っても大丈夫?

観葉スタイル・イメージ

剪定に際して「こんなに葉っぱを切ってしまって、本当に大丈夫だろうか?」と心配になるかもしれません。

結論から言うと、エバーフレッシュの葉を適度に切ることは全く問題なく、むしろ美しい樹形と健康を維持するためには必要な作業です。剪定で不要な枝を切れば、当然その枝についている葉も一緒に取り除くことになります。

また、枝を切らずとも、葉が過密になって光や風の通りを妨げている部分の葉を間引く「葉刈り」も有効な管理方法です。

葉の量を適切にコントロールすることには、以下のような複数のメリットがあります。

- 病害虫の予防:葉が密集していると湿度が高まり、カビが原因の病気やカイガラムシなどの害虫が発生しやすくなります。葉を減らして風通しを良くすることで、これらのリスクを大幅に軽減できます。

- 光合成の効率化:内側の葉までしっかりと光が届くようになり、株全体の光合成能力が向上します。これにより、より多くのエネルギーを生み出し、健康な成長につながります。

- 株への負担軽減:剪定直後は、根から吸い上げる水分量に対して、葉から蒸散する水分量が少なくなるため、植物への負担が軽くなります。

茶色い新芽は成長のサインです

エバーフレッシュを初めて育てる方が驚くことの一つに、新芽の色があります。新芽は柔らかい産毛に覆われた赤茶色や黒っぽい色をしており、一見すると「枯れてしまったのでは?」と勘違いしやすいです。

しかし、これは枯れているのではなく、紫外線から若い芽を守るための色素「アントシアニン」によるもの。成長の証ですので、間違って切り落とさないように注意しましょう。

しばらくすると、そこから美しい黄緑色の新しい葉が鳥の羽のように展開してきます。

実践!エバーフレッシュを枝分かれさせる方法

観葉スタイル・イメージ

基本的な知識を理解したところで、いよいよ実践的な方法を見ていきましょう。初心者向けの簡単なテクニックから、失敗しないための重要なコツ、さらにはワンランク上の仕立て方まで、具体的な手順を詳しく解説します。

参考

- 成長点を摘むピンチというやり方

- これで安心!剪定で失敗しないコツ

- かっこいい形に整える仕立て方

- 幹を太くする植え替えのポイント

- 挿し木や添え木でさらに楽しむ

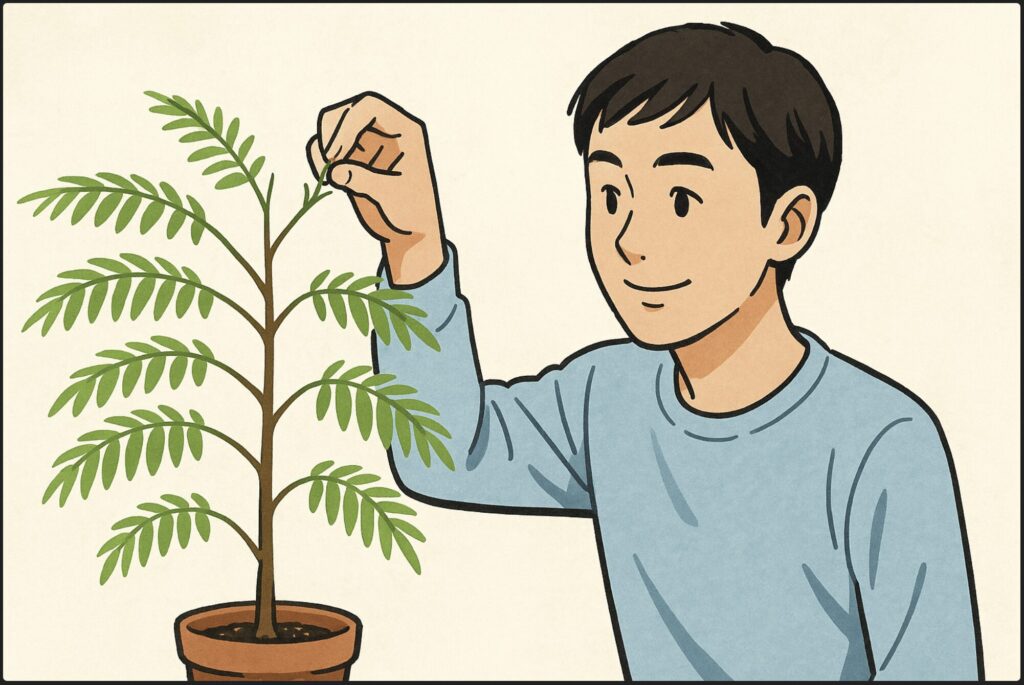

成長点を摘むピンチというやり方

観葉スタイル・イメージ

「剪定」と聞くと大きなハサミでバッサリ切るイメージがあり、抵抗を感じる方もいるかもしれません。そんな初心者の方にまず試していただきたいのが「ピンチ(摘心)」です。

これは、枝の先端にある、これから伸びようとしている柔らかい新芽(成長点)を、指先や小さなハサミで軽く摘み取るだけの最も簡単な剪定方法です。

前述の通り、植物の成長エネルギーはてっぺんの芽に集中する「頂芽優勢」という性質があります。

ピンチによってこの成長点を物理的に取り除くことで、そのすぐ下にある葉の付け根などから新しい脇芽が複数出てくるのを促すことができます。

これを気になる枝先で繰り返すだけで、自然と枝数が増え、時間と共にこんもりと密度の高い、バランスの取れた樹形に育てていくことが可能です。

誰でもできる!ピンチの簡単3ステップ

- 枝の先端をじっくり観察する:これから葉が開こうとしている、最も先端にある柔らかい新芽の部分を見つけます。手で触ると明らかに他の部分より柔らかいのが分かります。

- 成長点を優しく摘み取る:その柔らかい新芽の部分を、親指と人差し指の爪で優しくつまんで摘み取ります。硬い場合は、眉毛用の小さなハサミや清潔な爪切りを使っても良いでしょう。ほんの数ミリ、先端をカットするだけで十分な効果があります。

- 脇芽の成長を待つ:剪定時期であれば、数週間から1ヶ月ほどで、ピンチした箇所の下の節から新しい芽が1~2つ顔を出すのが確認できるはずです。

ピンチは、樹形全体を大きく変えるような大胆な剪定ではなく、部分的に枝数を増やしてボリュームアップさせたい場合に特に有効な方法です。

例えば、「この一本だけがひょろっと長く伸びて気になる」という枝の先端をピンチしてあげるだけでも、全体のバランスが整い、見た目の印象がぐっと良くなりますよ。

これで安心!剪定で失敗しないコツ

観葉スタイル・イメージ

ピンチに慣れて、より本格的な剪定に挑戦する際に、これだけは押さえておきたい失敗しないための重要なコツが3つあります。これらのポイントをしっかり守れば、初心者の方でも安心して、理想の樹形への第一歩を踏み出すことができます。

コツ1:清潔で切れ味の良いハサミを使う

これは最も基本的ながら、最も重要なポイントです。剪定に使うハサミは、必ず清潔でよく切れる園芸用のものを使用してください。

汚れたハサミを使うと、切り口から雑菌が侵入し、最悪の場合そこから枝全体が枯れ込んでしまう「枯れ込み病」の原因になることがあります。

使用前には、アルコールスプレーを吹き付けたティッシュで刃を拭くなど、消毒を習慣づけましょう。また、切れ味の悪いハサミは、枝の細胞組織を潰してしまい、植物に余計なダメージを与え、回復を遅らせる原因になります。

provenwinnersのウェブサイトでも、清潔な刃物を使う重要性が解説されています。

コツ2:新芽の出る「節」の少し上で切る

新しい芽は、葉が生えていた跡である「節(ふし)」の部分にある、目には見えないほど小さな「休眠芽」から出てきます。そのため、枝を切る際は、残したい節の5mm~1cmほど上を、斜めにカットするのが基本です。

節から離れすぎた位置で切ると、節から上の部分が中途半端に残り、やがて枯れて見栄えが悪くなります。

逆に節に近すぎると、大切な休眠芽を傷つけてしまう可能性があるので注意が必要です。切り口を斜めにすることで、水が溜まりにくくなり、腐敗を防ぐ効果も期待できます。

コツ3:理想より「一回り小さく」を意識する

エバーフレッシュは非常に生育旺盛な植物です。剪定をしても、適した時期であればすぐに新しい枝葉が伸びてきます。「このくらいかな?」と思うサイズで切ると、1ヶ月後には思った以上に大きくなっていることがよくあります。

「少し切りすぎたかな?」と感じるくらい、思い切って理想の樹形よりも一回りコンパクトなサイズに剪定するのが、美しい樹形を長く楽しむためのプロのコツです。

そうすることで、新芽が伸びて葉が展開してきた頃に、ちょうどイメージ通りのサイズ感に仕上がります。

一度に葉を落としすぎる「丸坊主」は絶対にNG!

思い切りの良さは大切ですが、一度の剪定でほとんどの葉を落としてしまうような「丸坊主」の状態は絶対に避けてください。植物は葉で光合成を行い、生きるためのエネルギーを作っています。

その葉が極端に少なくなると、エネルギー不足に陥り、株が極端に弱ってしまいます。どれだけ大胆に剪定する場合でも、少なくとも全体の葉の量の1/3程度は必ず残すように心がけましょう。

かっこいい形に整える仕立て方

観葉スタイル・イメージ

剪定で枝数を増やし、こんもりとした樹形にするだけでなく、幹や枝そのもののラインをデザインする「仕立て」に挑戦すると、エバーフレッシュはありきたりな観葉植物から、唯一無二のアートピースへと昇華します。

特に、滑らかなS字カーブを描くような樹形や、自然な流れを感じさせる斜めの樹形は非常に人気があり、お部屋のインテリア性を格段にアップさせてくれます。

エバーフレッシュの幹や枝は比較的しなやかで弾力があり、曲げやすいため、このようなアーティスティックな仕立てに向いています。

園芸用のアルミワイヤーやビニールタイ、麻ひもなどを使い、植物に大きな負担をかけないよう、ゆっくりと時間をかけて理想の形に誘導していきます。この作業を「誘引(ゆういん)」と呼びます。

誘引の基本的な方法と注意点

幹を曲げたい場合は、まず土に幹よりも少し太い支柱を、根を傷つけないように注意しながらしっかりと差し込みます。そして、幹と支柱を麻ひもなどで「8の字」に結びつけ、少しずつ曲げたい方向へ力を加えていきます。

ここで重要なのは、絶対に一度で曲げようとしないことです。急激に強い力を加えると、幹が音を立てて折れてしまう危険があります。

数週間から数ヶ月という長いスパンで、結び目を少しずつずらしながら、徐々に角度を変えていくのが安全で確実な方法です。

枝を曲げる場合は、枝の太さに合った園芸用のワイヤーを、枝に45度くらいの角度で螺旋状に、緩すぎずきつすぎず巻き付け、手で優しくカーブさせて形を固定します。

ワイヤーは、植物の成長と共に幹や枝に食い込んでしまうため、半年に一度は状態を確認し、食い込む前に一度外して巻き直す必要があります。

仕立ては、焦らずに植物の成長と対話するように楽しむのが成功の秘訣です。自分だけのオリジナルな樹形に育っていく過程を見守るのは、本当に愛着が湧きますよ。

園芸店で売られているような、くねっと曲がったかっこいいエバーフレッシュも、実は生産者さんがこうして一本一本、手間と時間をかけて仕立てているのです。

幹を太くする植え替えのポイント

観葉スタイル・イメージ

ひょろひょろとした頼りない細い幹を、どっしりとした安定感のある太い幹に育てるには、剪定などの地上部の手入れだけでは不十分です。

高層ビルがその高さを支えるために地下深くに頑丈な基礎を必要とするように、植物もまた、豊かな枝葉と太い幹を支えるための強力な土台、すなわち「根」が不可欠です。

その根が健康に、そして伸び伸びと育つ環境を整えるための最も重要な作業が、定期的な「植え替え」なのです。

鉢という限られたスペースで育つ観葉植物は、年月と共に根が鉢いっぱいに広がり、行き場を失った状態、いわゆる「根詰まり」を起こします。

根詰まりが起こると、土の中の根の密度が極端に高まり、水や養分を十分に吸収できなくなるだけでなく、根が呼吸するための酸素も行き渡らなくなります。

この状態は、植物にとって深刻なストレスとなり、地上部の成長を停滞させ、幹を太くするどころか、葉の色が悪くなったり、落葉したりする原因に直結します。地下の土台が不健康では、地上部が力強く成長することはできないのです。

植え替え時期を見逃さない!根詰まりのサイン

エバーフレッシュが「植え替えてほしい」と送っているサインを見逃さないようにしましょう。以下の項目のうち、一つでも当てはまれば植え替えを検討するタイミングです。

| チェック項目 | 具体的なサイン |

|---|---|

| 鉢底からの根 | 鉢の底にある排水穴から、白い元気な根がはみ出してきている。 |

| 水の吸収 | 水やりをしても、水がなかなか土に染み込まず、鉢の表面に溜まる時間が長い。 |

| 土の状態 | 土の表面が固くなっていたり、根が張りすぎて鉢の内側と土の間に隙間ができていたりする。 |

| 株の状態 | 株元を持って軽く持ち上げると、鉢と根鉢(根と土が一体化したもの)が簡単にスポッと抜けてしまう。 |

| 成長の停滞 | 春や夏といった生育期のはずなのに、新しい葉がほとんど出てこない、または葉が小さくなってきた。 |

植え替えの具体的な手順とコツ

植え替えのタイミングは、株の大きさにもよりますが1~2年に1回が目安です。植物への負担が最も少ない生育期の春(4月~5月)に行いましょう。

- 準備:まず、現在の鉢よりも直径で3cmほど(一回り)大きな新しい鉢、鉢底ネット、鉢底石、そして新しい観葉植物用の培養土を用意します。

- 株の取り出し:鉢の側面を軽く叩いて土をほぐし、幹の根元をしっかりと持って、ゆっくりと鉢から引き抜きます。抜けにくい場合は、無理に引っ張らず、鉢を逆さにして縁を叩くなどして優しく取り出します。

- 根の健康診断と整理(根捌き):鉢から抜いた根鉢(根と土が一体化した部分)の古い土を、全体の1/3ほど手で優しくほぐし落とします。この時、根の状態をじっくりとチェックしましょう。健康な根は白や薄茶色でハリがありますが、黒ずんでブヨブヨした根(根腐れ)や、古く木質化した硬い根があれば、清潔なハサミで思い切って切り取ります。

- 新しい鉢への植え付け:新しい鉢の底に鉢底ネットを敷き、その上に鉢底石を薄く敷き詰めます。その後、新しい土を少し入れ、エバーフレッシュを中央に置きます。株の高さが決まったら、鉢と根鉢の隙間に新しい土をまんべんなく入れていきます。割り箸などで軽く突きながら入れると、隙間なく土が詰まります。

- 植え替え後の管理:植え付けが終わったら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えます。これは、根と新しい土を密着させるための重要な作業です。植え替え直後の植物はデリケートなので、最初の1週間ほどは直射日光を避けた明るい日陰で管理し、土の表面が乾いたら水を与えるようにして、回復を見守ります。

植え替えは、愛する植物との対話の時間

前述の通り、植え替えは単なる作業ではなく、普段は見ることのできない根の状態を確認できる貴重な「健康診断」のチャンスです。根を整理(根捌き)してあげることで、新しい根の発生が促され、植え替え後の成長がさらにスムーズになります。

市販の観葉植物用の培養土を使うのが手軽で確実ですが、よりこだわりたい方は、ハイポネックスジャパンのウェブサイトなどを参考に、水はけを良くする「赤玉土」や、保水性と栄養分を補う「腐葉土」などを自分でブレンドしてみるのも、園芸の知識が深まる楽しみの一つです。

挿し木や添え木でさらに楽しむ

観葉スタイル・イメージ

剪定や仕立てを行う過程で出てきたものを再利用したり、成長を補助するアイテムを上手に使ったりすることで、エバーフレッシュとの暮らしはさらに豊かで楽しいものになります。

剪定枝を活かして増やす「挿し木」

剪定で切り落とした元気な枝は、決してゴミではありません。それは新しい命の始まりになる可能性を秘めています。「挿し木(さしき)」に挑戦すれば、その枝から新しい株を育てることができます。

挿し木とは、枝の一部を土や水に挿して発根させ、独立した個体として育てる、植物のクローンを作る繁殖方法です。

やり方は簡単です。10~15cmほどの長さに切った枝の先端の葉を2~3枚残し、それ以外の葉は取り除きます。切り口を斜めにカットし、1時間ほど水に浸けて吸水させた後、清潔な挿し木用の土(赤玉土やバーミキュライトなど)に挿します。

土が乾燥しないように明るい日陰で管理すれば、数ヶ月で発根します。親株と全く同じ遺伝子を持つクローンなので、お気に入りのエバーフレッシュを増やして、友人への心のこもったプレゼントにするのも素敵ですね。

若い樹形を支え、導く「添え木」

購入したばかりの若い株や、まだ幹が細く自立するのが難しい場合には「添え木(そえぎ)」が有効なサポート役となります。

植物のそばに、幹の太さや高さに合った支柱(園芸用のプラスチック支柱や天然の竹など)を立て、麻ひもなどで幹を優しく結びつけてサポートしてあげます。

これは、単に幹をまっすぐに矯正するだけでなく、強風などで倒れて根を傷めるのを防ぐ重要な役割も果たします。誘引と同様に、ひもは幹に食い込まないよう、少し余裕を持たせて「8の字」で結ぶのが基本です。

このように、剪定は単に植物のサイズをコントロールするだけの作業ではありません。

切った枝から新しい命を生み出す「挿し木」や、成長を優しく助ける「添え木」など、植物との関わりをより深く、創造的なものにしてくれる素晴らしい機会なのです。

まとめ:理想のエバーフレッシュを枝分かれさせる

この記事で解説した一連のポイントを理解し、実践すれば、あなたのエバーフレッシュをひょろひょろとした頼りない状態から、枝葉が豊かに茂る生命力あふれる理想の姿へと確実に変えていくことができます。

最後に、美しく健康なエバーフレッシュを育てるための重要なポイントをリストで振り返ってみましょう。

チェックリスト

- エバーフレッシュがひょろひょろになる最大の原因は日照不足による徒長

- 枝分かれを促すには頂芽優勢を崩す剪定が最も効果的

- 剪定の最適な時期は成長が活発な春から夏で、冬は絶対に避ける

- 活力がある万全のコンディションの時に剪定を行う

- ピンチは新芽の先端を摘むだけの最も手軽で安全な剪定方法

- 剪定バサミは病気予防のために必ず清潔で切れ味の良いものを使用する

- 新しい芽が出る「節」の5mm~1cm上を切るのがカットの基本

- 成長が早いため理想の樹形より一回り小さく切るのがプロのコツ

- 葉を適度に減らすことで風通しが良くなり病害虫を総合的に予防できる

- 一度にすべての葉を落とすような強すぎる剪定は株を弱らせるためNG

- ワイヤーやひもを使った誘引で芸術的な樹形に仕立てることも可能

- 幹を太くするには1~2年に1回の植え替えで根の環境を整えることが不可欠

- 植え替えは根詰まりを解消し、植物の健康診断を行う絶好の機会

- 剪定で出た枝は挿し木に利用することで新しい株を増やすことができる

- 添え木は若い株の幹を物理的に支え、まっすぐな成長を助けるのに役立つ