観葉スタイル・イメージ

おしゃれなインテリアグリーンとして絶大な人気を誇るエバーフレッシュ。

その涼しげで繊細な見た目に惹かれ、「ぜひ自分の部屋にも置いてみたいけれど、管理が難しいのでは?」と一歩踏み出せずにいませんか?ご安心ください。

エバーフレッシュの育てやすさは、いくつかの重要なポイントを理解し、実践するだけで格段に向上します。

この記事では、「エバーフレッシュはなぜ人気があるのですか?」という基本的な魅力の探求から始め、「エバーフレッシュを室内で育てるには?」といった日々の具体的な管理方法まで、初心者の方にも分かりやすく掘り下げていきます。

そして、多くの方が直面する「葉が落ちる」問題や、「エバーフレッシュがすぐに枯れる原因は何ですか?」といった深刻なトラブルについても、その根本原因と科学的な解決策を網羅的に解説します。

さらに、中級者以上の方も楽しめるよう、理想の樹形に仕立てるための「剪定」や「幹を太くする方法」、アートのように仕立てる「曲げ方」、そして可愛らしい「花」を咲かせるための少し専門的なコツにも触れていきます。

「エバーフレッシュは毎日水やりが必要ですか?」「放置しても大丈夫?」といった日々の管理に関する素朴な疑問にも明確にお答えし、その活発な「成長スピード」に合わせた最適な世話の仕方をご紹介します。

この記事を最後まで読めば、エバーフレッシュを健やかに、そして美しく育てるための知識と自信が身につくはずです。

ポイント

- エバーフレッシュの基本情報と人を惹きつける科学的な理由

- 日当たりや水やりなど、失敗しないための具体的な育て方のコツ

- 「葉が落ちる」「枯れる」など、よくあるトラブルの原因と科学的根拠に基づいた対処法

- 見た目を格段に向上させる剪定や曲げ方など、一歩進んだ応用テクニック

エバーフレッシュの育てやすさと基本の育て方

観葉スタイル・イメージ

参考

- エバーフレッシュはなぜ人気があるのですか?

- エバーフレッシュを室内で育てるには?

- エバーフレッシュは毎日水やりが必要ですか?

- エバーフレッシュの成長スピードはどれくらい?

- 黄色くて可愛い花は咲かせられる?

エバーフレッシュはなぜ人気があるのですか?

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュが多くの人々を魅了し、観葉植物の中でも特に高い人気を維持している理由は、単に見た目がおしゃれだからというだけではありません。

その背景には、植物ならではのユニークな生態、私たちの心理に与える良い影響、そして縁起の良さという3つの大きな要素が複雑に絡み合っています。

最大の魅力として挙げられるのが、夜になると葉を閉じて眠るかのような「就眠運動」です。これは、葉の付け根にある「葉枕(ようちん)」という器官の細胞の膨圧が変化することで起こる現象です。

昼間は光を受けて活発に光合成を行い、夜は水分の蒸散を抑えるために葉を閉じる、という植物の生命活動を視覚的に感じることができます。

この健気な姿が、日々の生活に癒やしと「植物を育てる」という実感をもたらし、愛着を深める大きな要因となっています。

また、空間に植物を取り入れることは、人間の心身に良い影響を与えることが科学的にも示唆されています。このような考え方は「バイオフィリックデザイン」と呼ばれ、ストレス軽減や生産性向上に繋がるとされています。

ある研究論文でも、室内緑化がもたらす心理的効果について述べられており、エバーフレッシュの繊細で優しい姿は、まさにこの効果を最大限に引き出してくれるインテリアグリーンと言えるでしょう。

さらに、「歓喜」や「胸のときめき」といった非常にポジティブな花言葉も、人気を後押ししています。これらは、不機嫌だった人がエバーフレッシュの入ったお酒を飲んで機嫌が良くなった、という中国の言い伝えに由来すると言われています。

このため、新築祝いや結婚祝い、開店祝いなど、人々の幸せな門出を祝う贈り物として最適です。

風水においても、その細かな葉が「出会い運」を、そしてリラックス効果から「家庭運」を高めるとされ、様々な観点から私たちの暮らしにプラスの効果をもたらしてくれる存在なのです。

豆知識:ネムノキとの違い

エバーフレッシュ(学名:Pithecellobium confertum)は、日本の野山に自生するネムノキ(学名:Albizia julibrissin)と見た目がよく似ていますが、植物学的には異なる種です。

エバーフレッシュは熱帯アメリカや東南アジアが原産で寒さに弱いため室内での栽培が基本です。一方、ネムノキは比較的耐寒性があり、庭木として屋外で冬を越すことができます。

花の形は似ていますが、エバーフレッシュは黄色、ネムノキはピンク色の花を咲かせる点も大きな違いです。

エバーフレッシュを室内で育てるには?

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュを室内で元気に、そして美しく育てるためには、その生育環境を原産地である熱帯の気候に近づけてあげることが基本です。特に重要なのは、「日当たり」「風通し」「温度」の3つの要素です。

理想的な置き場所:日当たりと風通し

まず置き場所ですが、レースのカーテン越しに柔らかい自然光が長時間入る窓辺が最も理想的です。エバーフレッシュは本来日光が好きな植物ですが、日本の夏の強力な直射日光は、繊細な葉を焼いてしまう「葉焼け」の原因となります。

特に西日は避けましょう。もし適切な窓辺がない場合でも、エバーフレッシュはある程度の「耐陰性」を持っているため、日中に電気をつけなくても本が読める程度の明るさがあるリビングなどでも育てられます。

ただし、長期間暗い場所に置くと、光合成不足で葉の色が薄くなったり、枝が間延び(徒長)したり、落葉したりする原因になるため、定期的に明るい場所へ移動させて日光浴をさせてあげると良いでしょう。

次に、見落としがちですが非常に重要なのが「風通し」です。空気がよどんでいる場所では、鉢の中の土が常に湿った状態になりやすく、根が酸欠を起こす「根腐れ」の最大原因となります。

また、カイガラムシやハダニといった病害虫の発生を助長します。窓を定期的に開けて空気を入れ替えたり、難しい場合はサーキュレーターや扇風機で室内の空気を優しく循環させたりする工夫が、エバーフレッシュを病気から守る上で極めて効果的です。

注意:エアコンの風と冬の窓際

エアコンの乾燥した風が直接当たる場所は、人間にとっては快適でも植物にとっては過酷な環境です。葉の水分が急激に奪われ、チリチリになって枯れる原因となるため、絶対に避けてください。

また、冬場の窓際は、日中は暖かいですが夜間は外気で急激に温度が下がります。この温度変化もストレスとなるため、夜間は部屋の中央に移動させるなどの配慮が必要です。

適切な温度管理

エバーフレッシュの生育に適した温度は20℃〜25℃です。人間が快適だと感じる室温であれば問題なく元気に育ちます。耐寒性はあまり高くなく、最低でも10℃以上を保つのが理想です。

5℃を下回ると生育が著しく悪化し、落葉や枯死のリスクが高まるため、冬場の管理には特に注意しましょう。

「日当たり」「風通し」「温度」。この3つのバランスが取れた場所が、エバーフレッシュにとっての最高のスイートルームです。植物の気持ちになって、ご自宅のベストポジションを見つけてあげてくださいね。

エバーフレッシュは毎日水やりが必要ですか?

観葉スタイル・イメージ

結論から明確にお伝えすると、エバーフレッシュに毎日の水やりは原則として不要であり、むしろ有害となるケースが多いです。観葉植物の育成で最も多い失敗が「水のやりすぎによる根腐れ」であり、エバーフレッシュも例外ではありません。

水やりの絶対的な基本は、「土の表面が乾いたことを確認してから、鉢底から水が十分に流れ出るまでたっぷりと与える」というメリハリです。

この「乾いたら、たっぷりと」のサイクルが、根に酸素を送り込み、健康な状態を保つ秘訣です。

季節や置き場所の環境(日当たり、風通し、湿度)によって土の乾くスピードは大きく異なるため、「週に〇回」と機械的に決めるのではなく、必ずご自身の目で土の状態を確認する習慣をつけましょう。

季節と成長に合わせた水やり頻度の目安

植物の成長サイクルに合わせて水やりの頻度を調整することが、上手に育てるための重要なコツです。

| 季節 | 時期の目安 | 水やりの頻度とポイント |

|---|---|---|

| 春(成長期前半) | 4月~6月 | 気温が上がり新芽が動き出す時期。土の表面が乾いたらすぐに与えます。おおよそ3~5日に1回が目安。 |

| 夏(成長期後半) | 7月~9月 | 最も成長が活発で水の吸収も盛ん。土の乾きが早くなるため、土の表面が乾いたらすぐに与えます。環境によっては2~3日に1回程度必要になることも。日中の高温時を避け、朝か夕方の涼しい時間帯に与えましょう。 |

| 秋(移行期) | 10月~11月 | 徐々に気温が下がり、成長が緩やかになります。水やりの間隔を少しずつ空けていきましょう。土の表面が乾いてから1~2日後に与える程度。1週間に1回程度が目安です。 |

| 冬(休眠期) | 12月~3月 | 成長がほぼ止まり、水の必要量が最も少なくなります。過湿は根腐れの最大原因。土の表面が乾いてから、さらに2~4日待ってから与えるくらいで十分です。月に2~3回程度が目安。水は冷たすぎない常温のものを使用しましょう。 |

葉水は乾燥対策の特効薬!

土への水やりとは全く別物として、「葉水(はみず)」をぜひ習慣にしてください。これは霧吹きで葉全体に水をスプレーすることで、植物の周りの湿度を高める行為です。

特にエアコンなどで乾燥しがちな日本の室内環境において、葉水は以下のような多くのメリットをもたらします。

・葉の乾燥やチリチリになるのを防ぐ

・乾燥を好むハダニなどの害虫の発生を予防する

・葉の表面のホコリを洗い流し、光合成を促進する

葉水は、土の渇き具合に関係なく、毎日行っても問題ありません。朝の習慣にするのがおすすめです。

エバーフレッシュの成長スピードはどれくらい?

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの成長スピードは、観葉植物の中では「早い」部類に分類されます。特に、生育適温である20℃以上が保たれる春から秋の成長期には、その変化をはっきりと実感できるでしょう。

古い枝の先や幹の途中から、赤茶色の可愛らしい新芽が次々と芽吹き、数日のうちに繊細な葉を広げていく様子は、育てる上での大きな喜びとなります。

具体的な成長速度は、購入した株の大きさや健康状態、そして何より育てる環境に大きく左右されます。

しかし、日当たりや水やり、温度といった条件が適切に整った環境であれば、1年間で15cmから、時には30cm以上も枝を伸ばすことは珍しくありません。

例えば、テーブルに置けるくらいの小さな苗から育て始めた場合でも、2年から3年ほどで人の背丈ほどになり、部屋の主役となるシンボルツリーへと成長を遂げるポテンシャルを持っています。

この旺盛な成長力は、育てる楽しみを与えてくれる一方で、計画的なメンテナンスが必要であることも意味します。

- 剪定の必要性:成長が早い分、何もしないと枝が四方八方に伸びてしまい、樹形が乱れがちです。美しい姿を保つためには、後述する定期的な「剪定」が不可欠になります。

- 植え替えの重要性:地上部が成長すると同時に、鉢の中の根もどんどん伸びていきます。1〜2年もすれば鉢の中が根でいっぱいになる「根詰まり」を起こし、成長が鈍化したり、水はけが悪くなったりします。定期的に一回り大きな鉢へ「植え替え」をすることで、根が伸びるスペースを確保し、さらなる成長を促すことができます。

このように、エバーフレッシュの早い成長スピードを理解し、それに合わせたメンテナンスを計画することが、長く健康に育てるための鍵となります。

黄色くて可愛い花は咲かせられる?

観葉スタイル・イメージ

はい、エバーフレッシュは家庭の室内環境でも、黄色くて丸い、タンポポの綿毛を思わせるようなユニークで可愛らしい花を咲かせることがあります。

この花は、細い雄しべが放射状に集まってできており、ふわふわとした質感が特徴です。開花の時期は、植物のエネルギーが最も高まる春から夏にかけて(主に4月〜9月頃)です。

ただし、花を咲かせるためには、株が十分に成長して成熟していることに加え、いくつかの重要な条件を満たしてあげる必要があります。

ただ育てるだけでなく、「花を咲かせる」という次のステップに進むには、少しだけ丁寧な管理が求められます。

開花を促すための3つの重要ポイント

- 十分な日光:これが最も重要な要素です。花を咲かせるには、光合成によって大量のエネルギーを蓄える必要があります。葉を維持するだけでなく、さらに花芽を形成するための余力が必要なのです。日常的にレースカーテン越しの柔らかい光を長時間浴びせ、株全体がエネルギーに満ちた状態を保つことが開花の絶対条件です。

- 適切な栄養(施肥):成長期には、リン酸(P)やカリウム(K)を多く含む肥料を与えることが、花芽の形成を助けます。リン酸は「花肥え」とも呼ばれ、開花や結実を促進する働きがあります。観葉植物用の液体肥料などを、規定の頻度と量で与え、栄養不足にさせないようにしましょう。

- ストレスの少ない環境:頻繁な置き場所の変更や、極端な水切れ、根詰まりといったストレスがかかっている状態では、植物は自身の生命維持を優先するため、花を咲かせる余力がなくなります。安定した環境で、健康な状態を長く維持してあげることが遠回りのようで一番の近道です。

花が咲き終わった後、受粉が成功していれば、鮮やかな赤い色のさやができます。和名の「アカサヤネムノキ(赤莢眠りの木)」はこのさやの色に由来します。

さやが熟すと中から光沢のある黒い種が採れ、この種から新たにエバーフレッシュを育てる「実生(みしょう)」に挑戦することもできますよ。

エバーフレッシュの育てやすさを左右する応用管理術

観葉スタイル・イメージ

参考

- エバーフレッシュがすぐに枯れる原因は何ですか?

- 葉が落ちるのはなぜ?主な原因と対策

- 理想の形に!剪定の時期と方法

- 剪定で理想の幹を太くする方法

- 針金を使ったおしゃれな曲げ方のコツ

エバーフレッシュがすぐに枯れる原因は何ですか?

観葉スタイル・イメージ

購入したばかりのエバーフレッシュがすぐに枯れてしまったり、元気がなくなったりする場合、その原因はいくつかの基本的な管理ミスに集約されることがほとんどです。

主に「水の管理」「日照条件」「環境の急変」という3つの要素を疑い、自身の管理方法と照らし合わせてみましょう。

最も頻繁に見られる原因は、繰り返しになりますが「水のやりすぎによる根腐れ」です。大切にしたいという思いから頻繁に水を与えすぎると、土の中が常に湿った状態になり、根が呼吸困難に陥ります。

酸素不足になった根は徐々に黒く腐り、水分や養分を吸収する能力を失います。その結果、地上部の葉は水を吸い上げられずに枯れていくのです。

逆に、長期間水やりを忘れて「極端な水不足」に陥らせると、葉が乾燥してチリチリになり、最終的には枯れてしまいます。

次に考えられるのが「日照条件のミスマッチ」です。本来明るい場所を好む植物を、窓から遠い暗い場所に長期間置くと、光合成ができずエネルギー不足で弱っていきます。

これを「日照不足」と言います。一方で、室内管理に慣れた株を、夏の強い直射日光にいきなり当てると、葉が耐えきれずに焼けてしまう「葉焼け」を起こします。これも株全体を弱らせる大きな原因です。

そして、見落としがちなのが「環境の急変によるストレス」です。植物は私たち人間が思う以上に繊細で、環境の変化に適応するには時間が必要です。

生産農家から店舗、そして自宅へと目まぐるしく環境が変わる購入直後は、最もストレスを感じています。この時期に頻繁に置き場所を変えたり、不適切な管理をしたりすると、環境に適応できずに枯れてしまうことがあります。

枯れる原因のセルフチェックリスト

もしエバーフレッシュの元気がなければ、以下の項目をチェックしてみてください。

- 根腐れのサイン:土の表面が常に湿っている/受け皿に水が溜まったままだ/土からカビ臭い、腐ったような臭いがする/幹の根元を触るとブヨブヨしている

- 水不足のサイン:土がカラカラに乾いて鉢から剥がれている/葉が全体的に垂れ下がり、ハリがない/葉の先がチリチリに乾燥している

- 日照不足のサイン:葉の色が薄く、黄色っぽくなっている/新しい芽が出ない、または出てもヒョロヒョロと間延びしている/葉がポロポロと落ちる

- 葉焼けのサイン:葉の一部が白っぽく、または茶色く変色し、パリパリになっている

- ストレスのサイン:購入してから1ヶ月以内である/最近、部屋の模様替えなどで置き場所を大きく変えた

葉が落ちるのはなぜ?主な原因と対策

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの繊細な葉がハラハラと落ちてしまうのは、オーナーにとって最も心配な症状の一つです。

しかし、これは植物からの「何かが合わない」というサインであり、原因を正しく突き止めて対処すれば、多くの場合で回復が見込めます。主な原因は「水分の過不足」「光環境の変化」「ストレス」「病害虫」の4つが考えられます。

原因1:水分の過不足(水切れ・根腐れ)

最も一般的で、最初に疑うべき原因です。土がカラカラに乾きすぎると、植物は水分の蒸散を抑えるために自ら葉を落とします(水切れ)。

逆に、常に土が湿っていると根が腐り、水を吸えなくなるため、結果として葉が黄色くなって落ちます(根腐れ)。

対策:土の状態を指で触って確認する習慣をつけましょう。乾いていたらたっぷりと、湿っていたら乾くまで待つ、という基本を徹底します。根腐れが疑われる場合は、一度鉢から株を抜き、黒く腐った根を取り除いて新しい土で植え替える必要があります。

原因2:光環境の変化(日照不足・葉焼け)

暗い場所では光合成ができず、葉を維持するエネルギーが足りなくなり落葉します。逆に、急に強い光に当てられて葉焼けを起こした場合も、傷んだ葉は自然に落ちていきます。

対策:レースカーテン越しの明るい場所を定位置とし、環境を安定させましょう。暗い場所から移動させる場合は、少しずつ明るさに慣らしていくことが大切です。

原因3:環境の変化によるストレス

購入直後や季節の変わり目の急激な温度変化など、環境が大きく変わると、植物は適応するために一時的に葉を落とすことがあります。これは新しい環境に体を慣らすための生理的な反応です。

対策:一度置き場所を決めたら、むやみに動かさないことが重要です。環境の変化による落葉の場合は、基本的な水やりなどを続けながら、焦らずに見守ってあげましょう。多くの場合、1〜2週間で落ち着き、新芽を出し始めます。

原因4:病害虫

目視では確認しにくい小さな害虫が原因の場合もあります。特に、乾燥した環境を好むハダニは、葉の裏に寄生して栄養を吸い、葉を弱らせて落葉の原因となります。葉にかすれたような白い斑点が現れたら要注意です。

対策:定期的な葉水が最も効果的な予防になります。ハダニの発生が確認された場合は、シャワーなどで葉の裏を重点的に洗い流すか、専用の殺虫剤を使用します。病害虫に関する詳しい情報は、公的な病害虫防除所の情報なども参考にすると良いでしょう。

理想の形に!剪定の時期と方法

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの旺盛な成長は魅力ですが、そのままにしておくと枝が自由に伸び、樹形が乱れてしまいます。

定期的な剪定(せんてい)は、単にサイズを調整するだけでなく、美しい樹形を維持し、風通しを良くして病害虫の発生を抑制するという、植物の健康管理において非常に重要な作業です。

剪定に最も適した時期は、植物の生命力が最も高まる成長期の春(4月〜5月頃)です。この時期に枝を切ると、ダメージからの回復が早く、カットした部分の周辺から次々と新しい芽が元気に伸びてきます。

逆に、成長が止まる冬場の剪定は、株に大きな負担をかけ、回復が遅れる原因となるため避けましょう。

剪定の基本的な手順とポイント

剪定は難しく感じるかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば誰でも簡単に行えます。

準備するもの

- 剪定ばさみ:よく切れ、清潔なもの。切れ味が悪いと細胞を潰してしまい、病気の原因になります。使用前後にアルコールなどで消毒するとより安全です。

- 手袋(任意):手を保護するためにあると便利です。

- 新聞紙など:床が汚れないように、作業場所に敷いておきましょう。

- 理想の樹形をイメージする:いきなりハサミを入れるのではなく、少し離れた場所から木全体を眺め、「どのくらいの高さにしたいか」「どんな枝振りにしたいか」という完成形を頭の中に描きます。

- 不要な枝(忌み枝)を取り除く:まず、樹形を乱し、風通しを悪くする「忌み枝(いみえだ)」を根元から切り落とします。具体的には、内側に向かって伸びる枝、他の枝と交差している枝、枯れている枝、下向きに伸びる枝などが対象です。これらを取り除くだけでも、かなりスッキリとした印象になります。

- 全体の形を整える:次に、理想の高さや幅の輪郭からはみ出している、伸びすぎた枝をカットしていきます。どこで切るか迷うかもしれませんが、基本は「葉の付け根の少し上」です。葉の付け根には「節(ふし)」があり、ここには新しい芽を出す「成長点」が存在します。節の5mm〜1cmほど上で切ることで、そこから新しい枝が伸びてきやすくなります。

最初はどこを切っていいか戸惑うかもしれませんが、思い切って切ることが大切です。

エバーフレッシュは生命力が強いので、多少切りすぎても成長期であればすぐに新しい芽を出してくれます。失敗を恐れずに挑戦してみましょう!

剪定で理想の幹を太くする方法

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュを育てていると、「もっと幹を太く、どっしりとした存在感のある姿にしたい」と思う方も多いでしょう。

ひょろひょろと頼りない印象から、力強く安定した樹形に育てるには、戦略的な「剪定」と「日光浴」が最も効果的な方法です。

植物には、頂点にある芽(頂芽)が優先的に成長する「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質があります。これは、頂芽から分泌されるオーキシンという植物ホルモンの働きによるものです。

この性質があるため、何もしないと上へ上へとばかり伸びてしまい、幹はなかなか太くなりません。そこで重要になるのが、この頂芽優勢を意図的に崩す「剪定」です。

成長期に、一番高く伸びている主軸の枝(主幹)の先端を思い切ってカットする「切り戻し剪定」を行うと、頂芽がなくなることでオーキシンの供給が止まります。

すると、それまで抑制されていた側面にある芽(側芽)が活性化し、横方向にも枝が伸び始めます。

同時に、上へ伸びるために使われていたエネルギーが、幹自体の肥大成長や、残された枝を支えるための強化へと振り分けられるようになるのです。これを繰り返すことで、高さは抑えられ、幹は年々太く、力強くなっていきます。

もう一つの重要な要素が、言うまでもなく「日光」です。幹を太くするためには、旺盛な光合成によって、木の構造を形成するための炭水化物を大量に作り出す必要があります。

できるだけ日照時間の長い明るい場所で管理し、株全体にまんべんなく光が当たるようにすることで、幹はより健康的に、そして効率的に太く成長していきます。

剪定によって植物のエネルギーの使い道をコントロールし、十分な日光でそのエネルギーを最大限に生み出す。この二つのアプローチが、理想の幹を作るための王道と言えるでしょう。

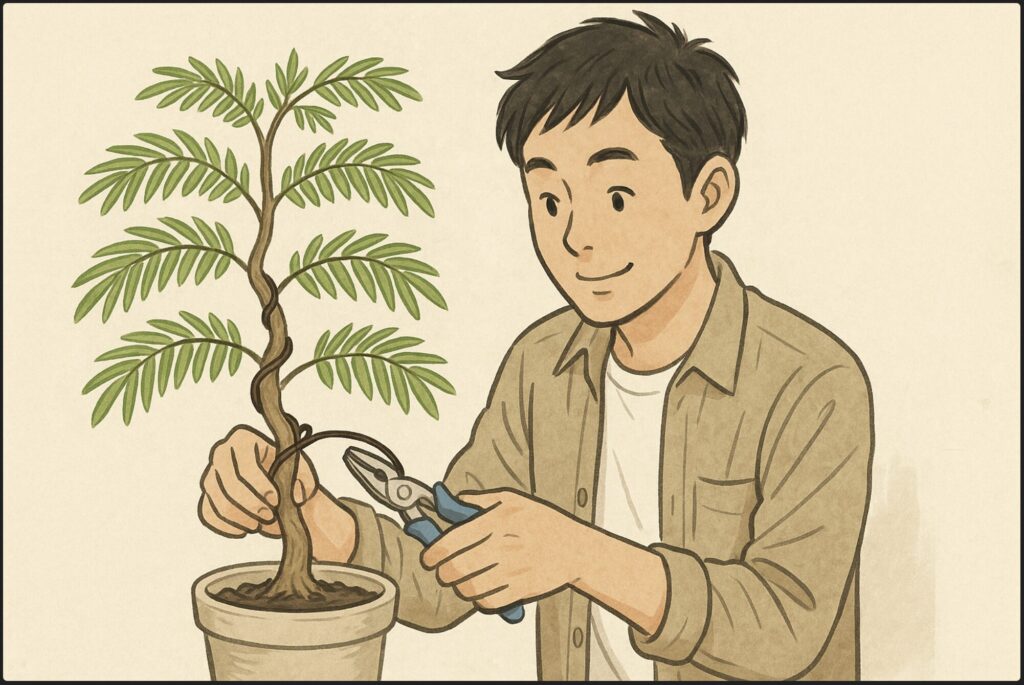

針金を使ったおしゃれな曲げ方のコツ

観葉スタイル・イメージ

自然な樹形も美しいですが、盆栽のように幹や枝に美しいカーブをつけ、より芸術的で個性的な樹形に挑戦したいのであれば、針金を使った「曲げ」というテクニックがあります。

時間と手間はかかりますが、自分だけのオリジナルな一点ものに仕立てる楽しみがあります。

作業を行うのに最適な時期は、細胞分裂が活発で枝や幹が最も柔らかい成長期の春から夏です。休眠期の冬は、枝が硬く折れやすいため避けましょう。

準備するものは、植物専用のアルミ線、または銅線です。幹の太さの1/3〜1/2程度の太さの針金が目安です。太すぎると曲げにくく、細すぎると形を保持できません。

針金かけと曲げ方の手順

- 針金を巻きつける:まず、針金の端を土の中に差し込むか、近くの太い枝に引っ掛けて固定します。そこから、幹に食い込まないように、しかし緩すぎないように、45度くらいの角度を保ちながら、らせん状に丁寧に巻き上げていきます。間隔が広すぎたり狭すぎたりすると、力が均等に伝わらないので注意してください。

- ゆっくりと曲げる:針金を巻き終えたら、両手で幹を支えながら、理想のカーブをイメージして、ゆっくりと、本当にゆっくりと力を加えて曲げていきます。この時、絶対に焦ってはいけません。幹の内部から「ミシッ」という微かな音が聞こえたり、手に抵抗を感じたりしたら、それが限界のサインです。それ以上曲げると折れてしまいます。

- 形を固定する:一度で理想の形にしようとせず、まずは少し曲げた状態で数週間様子を見ます。植物がその形に慣れたら、再度少し力を加えて曲げる、という作業を数回に分けて行うのが安全で確実な方法です。

- 針金を外す時期:針金をかけたまま数ヶ月から半年ほど管理すると、木質が固まり、その形で固定されます。幹が成長して針金が少しでも食い込み始めたら、成長を妨げ、醜い傷跡を残す原因となるため、すぐにニッパーなどで切りながら丁寧に取り外してください。

針金かけの最重要注意点

エバーフレッシュの幹は比較的柔らかいですが、それでも限界を超えれば簡単に折れてしまいます。作業は必ず両手で、植物の声を聞くような気持ちで慎重に行ってください。

一度折れてしまうと、その部分から先が枯死する可能性が非常に高いです。自信がない場合は、まずは剪定で出た不要な枝などで練習してみることを強くお勧めします。

針金を使った曲げは、まさに植物との対話です。植物の反応を見ながら少しずつ理想の形に近づけていく過程は、他の園芸作業にはない深い満足感を与えてくれますよ。

放置は可能?エバーフレッシュの育てやすさの秘訣まとめ

エバーフレッシュの育てやすさの秘訣は、「放置」という考え方を捨て、「適切な頻度での観察と管理」を習慣にすることに尽きます。

例えば、「週末に一度、土の状態をチェックして、乾いていたら水やりをする」「朝起きたら、カーテンを開けるついでに葉の状態をちらっと見る」といった、生活の一部に組み込める程度の簡単なルーティンで十分なのです。

この小さな習慣の積み重ねが、大きなトラブルを防ぎ、エバーフレッシュを長く健康に保つ最大の秘訣と言えるでしょう。

チェックリスト

- 基本は「水・光・風・温度」のバランスを整えること

- 水やりは「土が乾いたら、たっぷりと」が絶対のルール

- 毎日の水やりは不要で、根腐れの元凶になる

- 置き場所はレースカーテン越しの明るい窓辺が最適

- 夏の直射日光と西日は葉焼けの原因になるので避ける

- 風通しを良くすると病害虫と根腐れを同時に予防できる

- エアコンの風が直接当たる場所は絶対に置かない

- 生育適温は20~25℃、冬は最低10℃以上を保つのが理想

- 葉水は乾燥とハダニ予防に効果絶大で、毎日行うのがおすすめ

- 成長が早いので1~2年に1回の植え替えが成長を持続させるコツ

- 樹形が乱れてきたら春に剪定して形を整える

- 剪定は幹を太くするためにも非常に効果的

- 葉が落ちる主な原因は水の過不足か環境の急変

- トラブルが起きても焦らず原因を特定し、基本の管理に戻すことが大切

- 完全に放置はできないが、ポイントを押さえれば管理は決して難しくない