観葉スタイル・イメージ

涼しげな葉姿と、夜になると眠るように葉を閉じるユニークな習性で人気の観葉植物、エバーフレッシュ。

お部屋に迎えたものの、その繊細な見た目から「どう育てればいいの?」と戸惑うことはありませんか。特に、植物の成長に欠かせない光の管理は悩みの種になりがちです。

「エバーフレッシュは直射日光に当ててもいいですか?」という基本的な疑問はもちろん、最適な日当たりや屋外での管理方法、葉がチリチリになってしまうトラブルまで、気になる点は多いでしょう。

日々の水やり頻度や適切な剪定、突然葉が落ちる原因への対処、さらには美しい花を咲かせ、しなやかな幹を太くする方法や、定期的な植え替えの必要性など、知りたいことは尽きません。

この記事では、それら全ての疑問にプロの視点から深く掘り下げてお答えし、あなたのエバーフレッシュを末永く元気に育てるための知識を網羅的に解説します。

ポイント

- エバーフレッシュと直射日光の正しい関係性

- 葉焼けや葉が落ちるなど代表的なトラブルの対処法

- 季節ごとの水やりや剪定といった日々のお手入れ方法

- エバーフレッシュをより元気に大きく育てる応用テクニック

コンテンツ

エバーフレッシュを直射日光に当てる疑問を解決

観葉スタイル・イメージ

参考

- エバーフレッシュは直射日光に当ててもいいですか?

- 最適な日当たりと置き場所のポイント

- 屋外で育てる場合の注意点とは?

- 葉が夜に閉じるのは健康な証拠

- 基本の水やり頻度と季節ごとの調整

エバーフレッシュは直射日光に当ててもいいですか?

観葉スタイル・イメージ

「日当たりの良い場所に置きたいけど、直射日光はダメって本当?」「どれくらいの光がベストなの?」そんな、エバーフレッシュの栽培で最もよくある疑問から解決していきましょう。

結論から言うと、基本的には強い直射日光、特に夏の直射日光は避けるのが正解です。多くの観葉植物と同様に、エバーフレッシュも室内管理に慣れた株は葉がデリケートです。

強すぎる日光は、植物が光合成で処理できるエネルギー量を超えてしまい、葉の組織を破壊する「葉焼け」を引き起こします。

葉焼けした部分は光合成ができなくなり、見た目が損なわれるだけでなく、植物全体の健康にも影響を与えます。

しかし、エバーフレッシュが本来、中南米などの熱帯地域に自生する植物であることを忘れてはいけません。そのため、日光そのものが嫌いなわけではなく、むしろ健やかな成長には不可欠です。

全く光が当たらない暗い場所では、光合成が十分に行えず、エネルギー不足に陥ります。その結果、葉が黄色く変色して落ちたり、光を求めて茎や枝が不自然に長く伸びる「徒長(とちょう)」という現象が起きたりします。

理想的な光の環境とは

エバーフレッシュにとって最も理想的なのは、「レースカーテン越し」や「すりガラス越し」に差し込む、柔らかく拡散された光です。

このような環境は「明るい日陰」とも呼ばれ、葉焼けのリスクを最小限に抑えながら、光合成に必要な光量を安定して確保することができます。

一方で、時間をかけて少しずつ日光に慣らしていく「順化」というプロセスを経ることで、より強い光に適応させることも可能です。

購入したばかりの株をいきなりベランダに出すのではなく、まずは窓際の日陰に置き、次は午前中だけ光が当たる場所へ、というように段階を踏むことが重要です。

急激な環境変化こそが、植物にとって最大のストレスとなることを覚えておきましょう。

最適な日当たりと置き場所のポイント

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュを健やかに、そして美しく育てるためには、日当たりと置き場所の選定が非常に重要になります。

光は植物のエネルギー源であり、置き場所は日々の成長を左右する生活空間そのものです。最適な環境を整えてあげましょう。

室内の理想的な置き場所

室内で管理する場合、方角によって光の入り方が異なります。最もおすすめなのは、一日を通して安定した明るさが得られる南向きか東向きのリビングの窓際です。

ただし、前述の通り、強い日差しが直接当たらないよう、レースカーテンを一枚挟むことを基本とします。

- 東向きの部屋: 優しい朝日が差し込むため、エバーフレッシュにとって快適な環境です。

- 南向きの部屋: 日中最も明るいですが、夏場は日差しが強すぎることがあるため、窓から少し離して置くなどの調整が必要です。

- 西向きの部屋: 午後の強い西日は温度も高く、葉焼けの最も大きな原因となります。置く場合は必ず遮光するか、壁際に置いて直接光が当たらないように工夫してください。

- 北向きの部屋: 直射日光は入りにくいですが、年間を通して明るさが不足しがちです。窓際に置くのが基本ですが、それでも徒長するようであれば、植物育成用LEDライトで光を補うことも有効な手段です。

エアコンの風は「砂漠の風」

置き場所を考える際、日当たりと並行して絶対に注意したいのが、エアコンの風が直接当たらないかという点です。エアコンから出る風は、人間には快適でも、植物にとっては極度に乾燥した「砂漠の風」のようなもの。

エバーフレッシュの繊細な葉から水分を容赦なく奪い、葉がチリチリになったり、深刻な落葉を引き起こしたりする大きな原因となります。

風が直接当たらない場所に置くか、風向きを調整するルーバーなどを活用してください。

季節ごとの置き場所の微調整

日本には四季があり、季節によって太陽の軌道や日差しの強さは大きく変化します。この変化に合わせて置き場所を微調整してあげることが、上級者への第一歩です。

例えば、夏は太陽が高く、窓際にいても直射日光が当たりにくいことがあります。逆に冬は太陽が低く、部屋の奥まで日差しが届くことも。

一年中同じ場所に固定するのではなく、「夏は少し窓から離し、冬は窓際に近づける」といった細やかな配慮が、エバーフレッシュの健康を保ちます。

特に冬場の夜間は窓際が外気で冷え込むため、部屋の中央に移動させてあげるなどの防寒対策も大切です。

屋外で育てる場合の注意点とは?

観葉スタイル・イメージ

主に室内観葉植物として流通しているエバーフレッシュですが、原産地の環境を考えれば、適切な管理下で屋外で育てることも十分に可能です。屋外管理は、株をよりたくましく育てるための有効な手段となり得ます。

屋外で育てるメリット

屋外の環境、特に十分な日光と自然な風は、エバーフレッシュのポテンシャルを最大限に引き出します。室内管理に比べて、幹が格段に太くなり、葉の色艶も濃く、力強い印象に育ちます。

また、常に空気が動いているため、室内で発生しやすいハダニやカイガラムシといった病害虫の被害を受けにくくなるという大きなメリットもあります。

屋外管理の重要ポイント

1. 徐々に慣らす「順化」の徹底

これは最も重要な鉄則です。室内で育った株を、ある日突然、直射日光の当たる屋外に出すのは絶対にやめてください。

これは植物にとって火傷を負わせるようなものです。まずは曇りの日から始め、屋外の明るい日陰に数時間置くことからスタートします。

徐々に時間を延ばし、次は午前中の柔らかい光が当たる場所に移動させるなど、最低でも1〜2週間という長いスパンで、ゆっくりと外の環境に慣らしていきましょう。

2. 最適な置き場所の選定

屋外でも、日本の夏の強すぎる直射日光は避けるべきです。理想的なのは、午前中だけ木漏れ日が当たるような場所や、建物の東側など、午後の強い日差しを避けられる半日陰です。一日中カンカン照りの場所は避けましょう。

3. 水やりの頻度の見直し

屋外は室内よりも格段に風通しが良く、鉢土の乾きが早くなります。

特に気温の高い夏場は、朝に水やりをしても夕方には乾ききってしまうことも珍しくありません。土の表面をこまめにチェックし、必要であれば朝夕の2回水やりをするなど、水切れさせない管理が重要です。

強風・害虫・冬越しへの備え

エバーフレッシュの涼しげな複葉は、強風によって容易に傷ついたり、枝が折れたりします。天気予報をこまめにチェックし、台風の接近時や強風が予想される日には、速やかに室内に取り込むなどの対策が必要です。(出典:気象庁「台風情報」)

また、エバーフレッシュは比較的寒さに弱く、耐えられる最低温度は一般的に5℃〜10℃程度とされています。

霜に一度でも当たると致命的なダメージを受けるため、晩秋には必ず室内に取り込み、春に暖かくなるまで室内で冬越しさせてください。

葉が夜に閉じるのは健康な証拠

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュのオーナーを最も楽しませてくれる特徴の一つが、夜になると葉をきちんと閉じて、まるで眠っているかのような姿を見せることです。

この神秘的な現象は「睡眠運動(就眠運動)」、専門的には「就眠性(nyctinasty)」と呼ばれ、植物が元気に生命活動を行っている何よりの証拠です。

睡眠運動の科学的な仕組み

このリズミカルな動きは、葉の付け根部分にある「葉枕(ようちん)」という、少し膨らんだ特殊な器官の働きによって制御されています。

葉枕の内部は水分を貯める細胞で満たされており、この細胞内の水圧(膨圧)が変化することで、葉を開いたり閉じたりさせています。

- 日中(明るい時):葉枕の細胞が水分で満たされ、パンパンに膨らむことで葉を押し広げます。

- 夜間(暗い時):葉枕から水分が移動して細胞がしぼみ、葉が自然と閉じる仕組みです。

なぜこのような運動をするのか、その正確な理由はまだ完全に解明されていませんが、有力な説としては、①夜間の水分の蒸散を抑えてエネルギーを温存するため、②夜行性の草食動物に葉を食べられにくくするため、などが考えられています。

オジギソウとの違い

同じマメ科の植物で、葉を閉じる習性を持つものに「オジギソウ」があります。

しかし、オジギソウが物理的な刺激に反応して素早く葉を閉じるのに対し、エバーフレッシュはあくまで光の明暗に反応し、数時間かけてゆっくりと開閉するのが大きな違いです。

夜になっても葉が閉じない…これは異常?

もし夜になっても葉が閉じない場合、いくつかの原因が考えられますが、すぐに枯れるといった心配はありません。まずは原因を探ってみましょう。

- 室内が明るすぎる:最も多い原因です。夜間も煌々と照明がついているリビングなどでは、植物が「夜」と認識できず、葉を閉じないことがあります。

- 極度の水切れ:水が不足していると、葉枕の細胞を動かすための水分自体が足りなくなり、動きが鈍くなることがあります。

- 環境変化によるストレス:購入直後や置き場所を大きく変えたばかりのタイミングでは、植物が新しい環境に順応しようとエネルギーを使っているため、一時的に睡眠運動を停止することがあります。

葉が閉じないこと自体よりも、翌朝になっても葉が開かない、日中も葉が垂れ下がったまま、といった症状の方がより深刻なサインです。その場合は、水不足や根のトラブルを疑い、早急に対処する必要があります。

基本の水やり頻度と季節ごとの調整

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュは、その繊細な葉を維持するために比較的水を好む植物です。

しかし、「好きだからたくさんあげる」という単純な話ではないのが、水やりの難しいところ。与えすぎは根を腐らせる最大の原因となり、不足は葉をチリチリにする直接的な原因となります。

季節や置き場所の環境に合わせた、メリハリのある水やりが健康維持の鍵です。

全ての基本となるのは、「土の表面が乾いたことを確認してから、鉢底から水が十分に流れ出るまでたっぷりと与える」という原則です。

そして、水やりの後に受け皿に溜まった水は、数分待って必ず捨ててください。溜まった水を放置すると、鉢内の酸素が欠乏し、根が呼吸できなくなって根腐れを引き起こします。

季節別の水やり頻度の目安

水やり頻度は、気温や湿度、風通しによって大きく変わります。以下の表はあくまで目安とし、必ずご自身の目で土の状態を確認する習慣をつけましょう。

| 季節 | 水やりのタイミング | 具体的なポイントと注意点 |

|---|---|---|

| 春・秋(生育期) | 土の表面が乾いたらすぐ | 新芽が次々と出てくる活発な成長期。水をよく吸い上げるため、土の乾きも早くなります。3〜4日に1回程度が目安ですが、こまめなチェックが欠かせません。 |

| 夏(最盛期) | 土の表面が乾いたらすぐ(ほぼ毎日〜2日に1回) | 一年で最も成長し、最も水切れしやすい季節。気温の高い日中の水やりは、鉢内で水が熱湯のようになり根を傷める「湯腐れ」の原因になるため、必ず朝か夕方の涼しい時間帯に行いましょう。 |

| 冬(休眠期) | 土の表面が乾いてから2〜3日後 | 寒さで成長が緩やかになり、水の吸収も格段に遅くなります。土を乾燥気味に管理することで樹液の濃度を高め、耐寒性を上げる効果もあります。水のやりすぎに最も注意が必要な季節です。 |

「葉水(はみず)」で湿度を補う

霧吹きで葉に直接水を吹きかける「葉水」は、単なる水やりとは別の重要な役割を持ちます。

特にエアコンで乾燥しがちな室内環境では、葉の周りの湿度を高めて乾燥を防ぎ、ホコリを洗い流すことで、ハダニなどの害虫を予防するのに非常に効果的です。

葉の表だけでなく、害虫が潜みやすい葉の裏側までしっかり濡らしてあげるのがコツです。できれば毎日、朝か夕方に行うのが理想です。(出典:ハイポネックスジャパン「初心者でも安心!「観葉植物の管理方法やおすすめの品種は?」)

エバーフレッシュを直射日光から守り育てるコツ

観葉スタイル・イメージ

参考

- 葉がチリチリになった時の復活法

- 葉が落ちる原因とすぐできる対策

- 元気な姿を保つための剪定方法

- 根詰まりを防ぐ植え替えタイミング

- たんぽぽのような花を咲かせる条件

- しなやかな幹を太くするには?

- まとめ:エバーフレッシュと直射日光との上手な付き合い方

葉がチリチリになった時の復活法

観葉スタイル・イメージ

「大切にしていたエバーフレッシュの葉が、いつの間にかパリパリ、チリチリに…。もう元には戻らないの?」と、がっかりしている方もいるかもしれません。

しかし、原因を正しく理解し、迅速に対処すれば、株自体を復活させることは十分に可能です。

エバーフレッシュの繊細な葉がチリチリに乾燥してしまう主な原因は、「①深刻な水切れ」「②極端な空気の乾燥」「③強すぎる日光による葉焼け」のいずれか、あるいは複合的な要因によるものです。

ここで重要なことをお伝えしなければなりません。それは、残念ながら一度チリチリに硬化してしまった葉が、元の瑞々しい緑の状態に戻ることはないということです。

しかし、これは植物の生理現象であり、失敗ではありません。原因をしっかりと取り除き、適切なケアを施せば、株の生命力は残っており、新しい健康な葉を次々と芽吹かせてくれます。諦めずに丁寧に対応しましょう。

原因別の具体的な対処法

1. 水切れが原因の場合

最も頻度の高い原因です。土がカラカラに乾ききっていないか、鉢を持ち上げてみて異常に軽くなっていないかを確認してください。

もし水切れが疑われるなら、応急処置として、バケツなどに水を張り、鉢ごと数時間沈める「腰水(こしみず)」が効果的です。

これにより、乾ききった土にも確実に水分を行き渡らせることができます。その後は、通常の水やりサイクルに戻します。

2. 空気の乾燥が原因の場合

特に冬場の暖房や夏場の冷房が効いた室内は、人間が思う以上に空気が乾燥しています。

この場合は、霧吹きによる「葉水」を1日に数回、こまめに行うことが最も効果的です。加湿器を植物の近くに置いたり、濡れタオルを近くに干したりするのも良い方法です。

3. 葉焼けが原因の場合

強い直射日光に長時間当たって葉が焼けてしまった場合は、被害がそれ以上広がらないよう、一刻も早く直射日光の当たらない明るい日陰や、レースカーテン越しの場所に移動させてください。

チリチリになった葉の処置について

変色し、乾燥しきった葉は、見た目が悪いだけでなく、病害虫の隠れ家になる可能性もあります。気になる場合は、清潔な園芸用のハサミで、葉の付け根からカットしてしまって問題ありません。

枯れた部分を取り除くことで、植物は新しい芽を出すことにエネルギーを集中させることができ、回復を早める助けになります。

葉が落ちる原因とすぐできる対策

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの葉が、ある日突然ハラハラと落ち始めると、病気ではないかと非常に心配になります。しかし、葉が落ちる(落葉)という現象は、植物が発する何らかのサインです。

慌てずに、植物全体の状態をよく観察し、原因を冷静に特定することが、的確な対策への第一歩です。

葉が落ちる主な原因には、「水分の過不足」「環境の急変」「日照不足」「根のトラブル」などが複雑に絡み合っている場合もあります。以下の表を参考に、ご自身の管理方法や環境と照らし合わせてみてください。

| 主な原因 | 症状の具体的な特徴 | すぐできる対策と対処法 |

|---|---|---|

| ① 水切れ | 葉が黄色く変色し、チリチリに乾いた状態で落ちる。土もカラカラに乾いている。 | 鉢底から水が十分に流れ出るまで、たっぷりと水を与える。受け皿の水は必ず捨てる。 |

| ② 環境の急変 | 購入直後、植え替え後、置き場所を変えた後などに、まだ緑色で元気そうだった葉が突然ポロポロと落ち始める。 | 植物が新しい環境に慣れるまでの一時的なストレス反応。頻繁な移動を避け、置き場所を固定して静かに見守る。 |

| ③ 日照不足 | 葉の色が薄くなり、黄色く変色しながら、力なく垂れ下がるように落ちていく。全体的にひょろひょろと間延びしている。 | レースカーテン越しなど、より明るい場所に移動させる。ただし、急に強い直射日光に当てないよう注意。 |

| ④ 根腐れ | 土が常にジメジメと湿っており、葉が黄色や茶色に変色してベチャッとした感じで落ちる。幹の根元が柔らかくなっていることも。 | 最も危険なサイン。直ちに水やりを中止し、風通しの良い場所で土を乾燥させる。改善しない場合は植え替えが必要。 |

| ⑤ 寒さ・温度差 | 冬場に窓際に置いていて、葉が黒っぽくなって落ちる。または、暖房の効いた部屋から寒い場所に移動させた後など。 | 最低でも10℃以上を保てる場所に移動させる。夜間は部屋の中央へ。急激な温度変化を避ける。 |

心配ない「生理的な落葉」の場合も

人間にも新陳代謝があるように、植物も新しい葉を出すために、古い葉を自ら落とすことがあります。

特に、株の下の方の葉が数枚黄色くなって自然に落ちる程度であれば、それは正常な「生理落葉」の可能性が高いです。新しい芽が元気に伸びていれば、過度に心配する必要はありません。

最も重要なのは、植物が発する小さなサインを見逃さず、大きなトラブルになる前に早めに対処することです。日々の水やりの際に、葉の色や土の状態をチェックする習慣をつけ、エバーフレッシュとの対話を楽しみましょう。

元気な姿を保つための剪定方法

観葉スタイル・イメージ

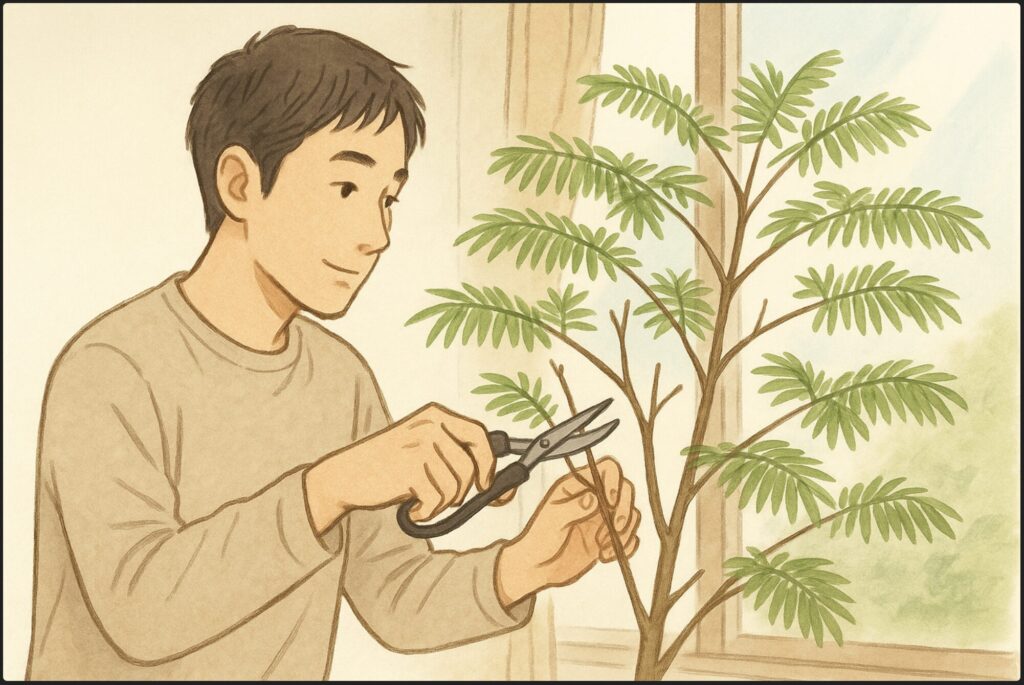

エバーフレッシュは生育旺盛な植物で、適切な環境下では驚くほど早く成長します。しかし、それを放っておくと枝葉が伸びすぎて樹形が乱れたり、内部の風通しが悪くなって病害虫の原因になったりします。

定期的な剪定は、単に見た目を整えるだけでなく、エバーフレッシュを健康に長く育てるために欠かせない、愛情のこもったメンテナンス作業です。

剪定の目的と最適な時期

剪定には、主に以下のような重要な目的があります。

- 樹形を整える(整姿剪定):伸びすぎた枝や不要な枝をカットし、全体のバランスを美しく整えます。

- 風通しを良くする(透かし剪定):葉が密集した部分を間引くことで、株内部への日当たりを改善し、病害虫の発生を効果的に予防します。

- 成長をコントロールする:剪定することで、植物ホルモンの流れが変わり、新しい芽の発生が促され、より密で健康な株に育てることができます。

剪定に最適な時期は、植物の生命力が最も高まる成長期の4月〜10月頃です。特に、新芽が一斉に動き出す春先(4月〜5月)に剪定を行うと、その後の回復も早く、新しい枝葉が元気に伸びてきます。

逆に、成長が止まる冬の休眠期に強い剪定を行うと、株が大きなダメージを受け、最悪の場合枯れてしまう原因になるため、絶対に避けましょう。

基本的な剪定のやり方

剪定を始める前に、必ずアルコールなどで消毒した清潔な剪定バサミを用意してください。汚れたハサミは、切り口から病原菌が侵入する原因となります。

1. 全体の完成形をイメージする

いきなり切り始めるのではなく、まずは少し離れた場所からエバーフレッシュ全体を眺め、どのような樹形にしたいかを具体的にイメージします。どこが混み合っているか、どの枝が不自然に飛び出しているかを冷静に観察しましょう。

2. 不要な枝(忌み枝)を根元から切り落とす

次に、樹形を乱し、成長を妨げる「忌み枝(いみえだ)」を、枝の付け根から丁寧に切り落とします。具体的には、以下のような枝が対象です。

- 内向枝:幹の中心に向かって伸びている枝

- 交差枝:他の枝と交差している枝

- 枯れ枝・病気枝:明らかに枯れている、または変色している枝

- ひこばえ:株元から生えてくる細く弱い枝

3. 全体の長さを整える

忌み枝を取り除いただけでも、かなりスッキリするはずです。最後に、理想の樹形からはみ出している長い枝を、好みの長さでカットして仕上げます。

このとき、葉が出ている節の少し(5mm〜1cm)上で切るのが重要なポイントです。この節の部分に新しい芽を出す成長点があるため、そこから次の枝が元気に伸びてきます。

「切りすぎ」には細心の注意を

剪定に夢中になると、つい切りすぎてしまうことがあります。一度に全体の3分の1以上の枝葉を切り落とすような「強剪定」は、植物に大きなストレスを与えます。

特に初心者の方は、「少し物足りないかな?」と感じるくらいで一度ハサミを置き、数日様子を見るくらいの余裕を持つのが安全です。

根詰まりを防ぐ植え替えタイミング

観葉スタイル・イメージ

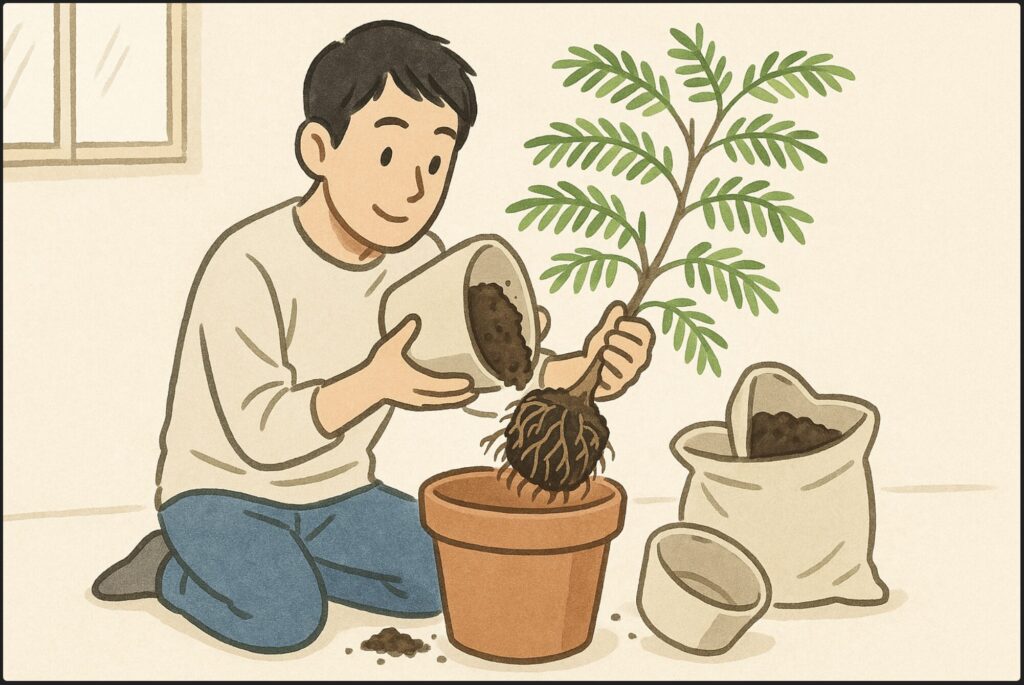

エバーフレッシュは成長が比較的早いため、同じ鉢で育て続けていると、1〜2年もすれば鉢の中が根でいっぱいになる「根詰まり」という状態を起こしがちです。

根詰まりを起こすと、水や養分を十分に吸収できなくなり、成長が著しく妨げられるだけでなく、最終的には枯死に至る大きな原因となります。

これを防ぐための定期的な植え替えは、いわば植物の健康診断であり、より大きな成長を促すためのステップアップ作業です。

これって根詰まり?植え替えが必要なサイン

エバーフレッシュは、言葉で不調を訴えることができません。しかし、注意深く観察すれば、根詰まりのサインをいくつも見つけることができます。以下のようなサインが一つでも見られたら、植え替えを検討すべきタイミングです。

- 鉢底の穴から根がはみ出している:最も分かりやすいサインです。根が新しいスペースを求めて外に出てきています。

- 土への水の染み込みが悪い:水やりをしても、水が表面に溜まってなかなか染み込まない。これは鉢内に根が密集し、土の隙間がなくなっている証拠です。

- 鉢の表面が盛り上がっている:鉢の表面の土が、根によって押し上げられて盛り上がっている状態です。

- 下葉が頻繁に黄色くなって落ちる:栄養や水分が十分に行き渡らず、古い葉を維持できなくなっているサインです。

- 成長期なのに、新しい芽の出が悪い:春から夏にかけての最も成長すべき時期に、目に見えて成長が鈍化している場合も根詰まりが疑われます。

植え替えの準備と丁寧な手順

植え替えに最適な時期は、剪定と同じく植物の負担が最も少ない成長期の5月〜9月頃です。

植物へのダメージを最小限にするため、猛暑日は避け、曇りの日や涼しい時間帯に行うのが理想です。植え替えは丁寧に行えば、決して難しい作業ではありません。

事前に準備するものリスト

- 新しい鉢:今まで使っていた鉢よりも一回り(直径で約3cm)大きいサイズのもの。大きすぎると土が乾きにくく根腐れの原因になるため注意。

- 新しい土:水はけと保水性のバランスが良い「観葉植物用の培養土」が市販されており、手軽で失敗が少ないためおすすめです。

- 鉢底石と鉢底ネット:鉢底からの土の流出を防ぎ、水はけを良くするために必須です。

植え替えの具体的な手順

- 新しい鉢の準備:まず、新しい鉢の底穴に鉢底ネットを敷き、その上に底が見えなくなる程度の鉢底石を敷き詰めます。

- 株を慎重に取り出す:元の鉢の側面を軽く叩いて土と鉢を分離させ、植物の根元をしっかり持ち、ゆっくりと引き抜きます。抜けにくい場合は無理に引っ張らないでください。

- 根鉢を優しくほぐす:取り出した根鉢(根と土が一体化したもの)の周りの古い土を、肩の部分から3分の1程度、優しく手でほぐし落とします。このとき、黒ずんで腐っている根や、古く硬くなった根があれば、清潔なハサミで切り取ります。

- 新しい鉢への植え付け:新しい鉢に少し土を入れた後、株を中央に置いて高さを調整します。鉢の縁から数センチ下の位置(ウォータースペース)に株元がくるのがベストです。位置が決まったら、株の周りの隙間に新しい土を丁寧に入れていきます。割り箸などの細い棒で軽く突きながら入れると、根の間に土がしっかりと詰まります。

- 最後の水やりと養生:植え付けが終わったら、鉢底から透明な水がたっぷりと流れ出るまで、最後の仕上げの水やりをします。植え替え直後は植物も大きな手術を受けた後のような状態です。最低でも1〜2週間は、直射日光を避けた風通しの良い明るい日陰で、静かに養生させてあげましょう。

たんぽぽのような花を咲かせる条件

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュは、その涼しげな葉姿だけでなく、条件が整うと春から夏(おおむね4月〜9月頃)にかけて、黄色く丸い、まるでタンポポの綿毛のようなユニークで可愛らしい花を咲かせることがあります。

花が咲いた姿はまた格別な魅力があり、育てる上での大きな喜びの一つとなるでしょう。

しかし、全ての株が毎年必ず花を咲かせるわけではありません。花を咲かせるためには、株自体が十分に成熟していることに加え、いくつかの重要な環境条件を満たしてあげる必要があります。

開花スイッチを入れるための3つの重要ポイント

1. 十分な日光(光エネルギーの蓄積)

花を咲かせるという行為は、植物にとって子孫を残すための非常にエネルギーを消費する一大イベントです。その莫大なエネルギー源となるのが、日々の光合成に他なりません。

年間を通して、レースカーテン越しの明るい場所で十分に光を浴びせ、株にエネルギーをしっかりと蓄積させてあげることが、開花のための最も基本的で重要な条件となります。

慢性的な日照不足の環境では、株は自身の生存を維持するだけで精一杯となり、花を咲かせる余裕がなくなってしまいます。

2. 適切な温度管理と季節感

エバーフレッシュの生育適温は20℃〜25℃です。特に、冬の休眠期から春の成長期へと移る際の「暖かくなってきた」という温度変化が、花芽の形成を促すスイッチになることがあります。

冬場に寒さで株を弱らせることなく、春先に暖かい環境を保ってあげることで、花芽が形成されやすくなります。

3. 成長期の適切な施肥

開花には、光合成で得られるエネルギーに加え、リン酸(P)やカリウム(K)といった栄養素も多く必要とします。

春から秋の成長期には、観葉植物用の液体肥料や緩効性の置き肥などを、パッケージの指示通りに適切に与え、株の体力を充実させてあげましょう。

ただし、特に窒素(N)成分の多い肥料を与えすぎると、葉ばかりが茂ってしまい、かえって花が咲きにくくなる「つるぼけ」という状態になることがあるため、バランスの取れた肥料を選ぶことが大切です。

花が咲いた後の楽しみ「実生」

花が無事に終わると、その後に赤いサヤができ、サヤが熟すと中から光沢のある黒い種が採れます。

この種をまいて、新しいエバーフレッシュを一から育てる「実生(みしょう)」にチャレンジするのも、園芸の醍醐味です。自分で育てた植物から採れた種で、新たな命を育む体験は、また格別な愛着をもたらしてくれるでしょう。

しなやかな幹を太くするには?

観葉スタイル・イメージ

購入したばかりの頃はひょろりと細い幹のエバーフレッシュも、年月をかけて育てることで、どっしりとした風格のある太い幹に成長させることができます。

太い幹は、単に見た目の存在感が増すだけでなく、植物全体をしっかりと支え、より多くの葉を茂らせるための基礎体力となります。幹を太くするには、少し時間はかかりますが、日々の育て方の中にいくつかの重要なコツがあります。

もちろん、自生地のように地面に根を張れない鉢植えの環境では、成長に限界はあります。

しかし、以下の3つのポイントを長期的な視点で意識し続けることで、室内でも見違えるほど丈夫でしっかりとした幹に育て上げることが可能です。

幹をたくましく育てるための3つのコツ

1. 成長を促すための「剪定」の繰り返し

意外に思われるかもしれませんが、これが最も効果的かつ重要な方法です。植物には、頂点の芽の成長が優先される「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質があります。

剪定によってこの頂点の芽を取り除くと、その下にある脇芽が活性化し、新しい枝を伸ばし始めます。

この「切られては、新しい枝を出す」というサイクルを繰り返すことが、枝や幹に適度な負荷をかけ、細胞分裂を促し、結果として徐々に太く、たくましくなっていくのです。伸びっぱなしにせず、成長期に定期的に剪定を行うことが、幹を太くする一番の近道です。

2. 「日光」と「風」という自然の刺激

太い幹を形成するためには、活発な光合成によるエネルギー生産が不可欠です。明るい場所で管理し、株全体にまんべんなく光が当たるようにしましょう。

それに加え、「風」という物理的な刺激も非常に重要です。植物は、風で揺らされることで、倒れないように自らを強くしようとします。この防御反応が、幹を太くする働きを促すのです。

時々屋外に出して優しい風に当てたり、室内であればサーキュレーターを使って空気を穏やかに循環させてあげることは、幹を鍛える上で非常に効果的です。

3. 「根」の健康が幹を作る

地上に見えている幹や枝葉は、地下にある「根」によって支えられています。丈夫な幹は、健康でしっかりとした根があってこそ作られます。

根が窮屈な状態になる「根詰まり」を起こさないよう、1〜2年に一度は定期的に植え替えを行い、根が伸び伸びと成長できるスペースを確保してあげましょう。

これが、健全な地上部の成長、すなわち太い幹の形成に直結します。

まとめ:エバーフレッシュと直射日光との上手な付き合い方

この記事では、エバーフレッシュと直射日光の正しい関係性を軸に、水やりや剪定といった基本的な育て方から、葉が落ちるなどのトラブル対処法、さらには花を咲かせたり幹を太くしたりといった応用テクニックまで、幅広く解説しました。

最後に、あなたのエバーフレッシュを末永く元気に保つための大切なポイントを、リスト形式で振り返ります。

チェックリスト

- エバーフレッシュに夏の強い直射日光は避けるのが基本

- 最も理想的なのはレースカーテン越しの明るい室内

- 全く光が当たらない暗い場所では徒長や落葉の原因になる

- 水やりは土の表面が乾いたことを確認してからたっぷりと

- 水やり後の受け皿に溜まった水は根腐れ防止のため必ず捨てる

- エアコンの乾燥した風が直接当たる場所は絶対に避ける

- 葉がチリチリになる主な原因は水切れや空気の乾燥、葉焼け

- 突然葉が落ちる場合は水やり、日照、環境の急変を見直す

- 夜に葉が閉じる「睡眠運動」は植物が健康な証拠

- 1〜2年に一度は一回り大きな鉢へ植え替えて根詰まりを防ぐ

- 剪定は樹形を整え風通しを良くし病害虫を予防する重要な作業

- 定期的な剪定を繰り返すことが幹を太くする一番の近道

- 花を咲かせるには十分な日光と栄養、そして株の成熟が必要

- 屋外で育てる場合は急に出さず、徐々に光に慣らすこと

- 冬越しは最低5℃〜10℃以上を保ち、必ず室内で管理する

- 日々の愛情のこもった観察で植物の小さなサインに気づくことが最も大切