観葉スタイル・イメージ

おしゃれなインテリアグリーンとして、柔らかな雰囲気で空間を彩ってくれるエバーフレッシュ。日中は涼しげな葉を広げ、夜になると眠るように葉を閉じるユニークな姿に愛着を感じている方も多いことでしょう。

しかし、そんな愛しいエバーフレッシュから待望の新芽が出てきたのに、なぜか育たないと非常に心配になりますよね。

「新芽が黒いまま大きくなる時期はいつ?」「そもそも新芽はどこから出てくるの?」といった基本的な疑問から、「葉が落ちるけれど、もう枯れたかどうか判断できない…」という深刻な不安まで、悩みは尽きないものです。

特に、エバーフレッシュの新芽が茶色いのはなぜですか?という質問は非常によく聞かれます。

放置で育つと聞いていたのに様子がおかしいとき、すぐに植え替えをすべきなのか、あるいは思い切って丸坊主にした方がいいのか、判断に迷うこともあるでしょう。

また、基本的なお手入れとして、エバーフレッシュに霧吹きをしたらどうなるのか、どうすれば元気に茂らせるにはどうしたら良いのか、その具体的な方法と効果を知りたいと思っているのではないでしょうか。

この記事では、そんなあなたのあらゆる疑問と不安に寄り添い、科学的な根拠と実践的な知識を基に、解決策を徹底的に解説します。

ポイント

- 新芽が育たない根本的な原因が症状別に詳しくわかる

- 枯れたかどうかの的確な見分け方と復活のサインがわかる

- 具体的な復活方法と、日頃から実践できる予防的管理のコツがわかる

- 再びトラブルを起こさない、元気で美しいエバーフレッシュを維持する方法がわかる

コンテンツ

エバーフレッシュの新芽が育たない5つの原因

観葉スタイル・イメージ

参考

- 新芽が茶色いのはなぜですか?

- 新芽が黒いまま成長しない理由

- 葉が落ちるのは水不足のサインか

- 枯れたかどうかを見分けるポイント

- 新芽は枝のどこから生えるのか

新芽が茶色いのはなぜですか?

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの枝先から顔を出した、茶色く縮れたような新芽。その姿を見て、「病気だろうか?」「もしかして枯れ始めているのでは?」と、思わず摘み取りたくなってしまうかもしれません。

しかし、これは全く問題のない、むしろ喜ばしいエバーフレッシュの正常な成長過程です。

実は、エバーフレッシュの生まれたばかりの新芽は、トリコームと呼ばれる細かい産毛にびっしりと覆われているため、茶色や赤茶色に見えるのです。

これは、まだ皮膚が薄く非常にデリケートな新芽を、強い紫外線や急激な乾燥といった外部のストレスから守るための、植物が持つ優れた自己防衛機能の一つです。

人間で言えば、生まれたての赤ちゃんを守るための産着のようなものだと考えると、その役割がイメージしやすいでしょう。

この保護用の産毛に包まれた新芽は、成長して葉が開く準備が整うにつれて、自然に産毛が取れていきます。そして、徐々にお馴染みの鮮やかなライムグリーンから緑色の美しい葉へと変化していきます。

そのため、茶色いからといって心配して摘み取ったりせず、ぜひその生命力あふれる変化を優しく見守ってあげてください。

むしろ、この茶色い新芽が次々と出てくるということは、エバーフレッシュが現在の環境に満足し、元気に成長している何よりの証拠と言えるのです。

ポイント

エバーフレッシュの新芽が茶色いのは、枯れているのではなく「成長しているサイン」です。心配せずに、美しい緑の葉が開くのを楽しみにお待ちください。

新芽が黒いまま成長しない理由

観葉スタイル・イメージ

前述の健康的な茶色い新芽とは対照的に、新芽が黒く変色してしまったり、出てきたまま成長が完全に止まってしまったりする場合は、株に何らかの重大なトラブルが発生している危険なサインです。

原因は一つとは限らず、複数の要因が絡み合っていることも少なくありません。株の状態をよく観察し、原因を正確に特定することが復活への第一歩となります。

主な原因として、以下の4つが深く関わっていると考えられます。

1. 根のトラブル(根腐れ・根詰まり)

観葉植物のトラブルで最も多く、そして深刻なのが根の問題です。特に水のやりすぎで土が常に湿った状態が続くと、土中の酸素が欠乏し、根が呼吸困難に陥って腐敗してしまいます。

これが「根腐れ」です。根が腐ると、植物の生命線である水分や養分を吸収する能力を失い、株の中で最も繊細でエネルギーを必要とする新芽から枯死し、黒くなってしまいます。

逆に、2年以上植え替えをしていないと、鉢の中で根がぎゅうぎゅうに詰まってしまう「根詰まり」を起こします。

この状態でも、新しい根を伸ばす物理的なスペースがなくなり、栄養吸収が滞るため、新芽の成長が止まってしまうのです。

2. 水切れ・極度の乾燥

エバーフレッシュは比較的水を好む植物ですが、土がカラカラに乾ききってしまう「水切れ」の状態が長く続くと、株は深刻な水分不足に陥ります。

特に、エアコンの風が直接当たるような場所では、人間が感じる以上に空気は乾燥しており、葉からの水分蒸散(葉から水分が抜けていくこと)が激しくなります。

その結果、水分供給が追いつかず、新芽のような柔らかい組織が真っ先に黒くチリチリになって枯れてしまうことがあります。

3. 日照不足

エバーフレッシュは耐陰性がある程度あるものの、本来は明るい光を好む植物です。窓から遠い部屋の奥など、光が不足する場所に長期間置いていると、光合成が十分に行えず、成長に必要なエネルギーを十分に作り出せません。

その結果、新しい芽を大きく育てるだけの体力がなくなり、せっかく出てきた新芽も育たずに黒く枯れてしまうことがあります。

4. 病害虫の発生

風通しの悪い環境では、病害虫が発生しやすくなります。特に、高温乾燥を好むハダニが葉の裏にびっしり付いたり、白い綿のようなコナカイガラムシが新芽の付け根や茎に発生したりすると、植物の汁を吸って栄養を奪います。

これにより、新芽が育たずに奇形になったり、黒く枯れたりする原因となります。害虫の排泄物が原因で葉が黒くなる「すす病」を併発することもあります。

害虫対策について

害虫を発見した場合、数が少なければティッシュなどで取り除きますが、広がっている場合は薬剤の使用が効果的です。

例えば、住友化学園芸の「ベニカXネクストスプレー」のような市販の殺虫殺菌剤は、幅広い病害虫に効果があるとされています。(参照:KINCHO園芸公式サイト)使用の際は、必ず製品の指示に従ってください。

「黒い新芽」は、植物からの深刻なSOSサインです。

原因は一つとは限らないので、水やり頻度、置き場所、最後の植え替えはいつだったかなど、日頃のお世話を一度じっくりと振り返ってみることが、解決への近道になりますよ。

原因別チェック表

| 原因 | 主な症状・チェックポイント |

|---|---|

| 根腐れ | 土が常に湿っている・受け皿の水が溜まったまま・幹の根元がブヨブヨする・土からカビ臭い匂いがする |

| 根詰まり | 2年以上植え替えていない・鉢底から根が出ている・水の吸い込みが極端に悪い・鉢が変形している |

| 水切れ・乾燥 | 土がカラカラに乾いている・鉢が軽い・日中も葉が閉じている・エアコンの風が直接当たる・葉がチリチリ |

| 日照不足 | 窓から遠い場所に置いている・葉の色が全体的に薄い・枝と枝の間隔が間延びしている(徒長) |

| 病害虫 | 葉の裏にクモの巣のようなもの・白い綿状の虫・葉や床がベタベタする・葉に白いカスリ状の斑点 |

葉が落ちるのは水不足のサインか

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの繊細な葉が、触れただけでパラパラと落ちてしまう場合、その最も一般的で考えられる原因は「水不足」です。

エバーフレッシュは、夜になると葉を閉じる「就眠運動」を行うことで知られていますが、これは体内の水分量を調節し、夜間の不要な蒸散を防ぐための賢い仕組みです。

しかし、日中も葉が閉じている場合は、体内の水分が不足しているサインです。

この状態がさらに続くと、植物は自らの生命を維持するために、水分を消費する葉を自ら切り離し、消費エネルギーを最小限にしようとします。これが落葉のメカニズムです。

しかし、「葉が落ちる=水不足」と短絡的に結論付けてしまうのは危険です。他の正反対の可能性も視野に入れて、総合的に判断することが重要になります。

例えば、水のやりすぎによる「根腐れ」が進行した場合も、根が機能不全に陥り、水分を茎や葉に送れなくなります。その結果、株全体が水不足と同じ状態になり、葉を落とすのです。

このケースでは、土が常にジメジメしているのに葉が落ちる、という矛盾した状況が見られます。

また、購入してきたばかりの株や、室内から屋外へ、あるいは部屋から部屋へ置き場所を移動した場合など、急激な「環境の変化」も大きなストレスとなり、一時的に葉を落とすことがあります。

これは「生理的落葉」と呼ばれ、植物が新しい環境に適応するための一時的な反応です。環境に慣れれば、多くの場合、落葉は自然に落ち着きます。

他にも、熱帯原産の植物であるエバーフレッシュにとって、冬場の「寒さ」は深刻なダメージとなり得ます。日本の冬の室内、特に窓際は外気と変わらないほど冷え込みます。

一般的に、生育には最低でも10℃以上の室温を保つのが理想とされており、5℃を下回るような環境に長時間さらされると、寒さで葉を落としてしまうことがあります。

注意点:原因の誤認は命取り

葉が落ちる原因は一つとは限りません。「水が足りないに違いない」と安易に判断して、すでに根腐れを起こしている株にさらに水を与えてしまうと、症状を急速に悪化させ、枯死につながることになります。

対処する前には、必ず指で土を触り、その湿り具合を確認する習慣をつけましょう。

枯れたかどうかを見分けるポイント

観葉スタイル・イメージ

葉が全て落ちてしまったり、いくつもの新芽が黒くなってしまったりすると、「もう完全に枯れてしまったのでは…」と、処分を考えてしまうかもしれません。

しかし、エバーフレッシュは驚くほど生命力が強い植物です。一見すると絶望的な状態でも、幹や主要な枝の内部が生きていれば、復活する可能性は十分にあります。

枯れたかどうかを正確に見分けるための、最も確実で簡単な方法は「枝の断面の生死を確認する」ことです。

まず、アルコールなどで消毒した清潔な剪定ばさみを用意してください。そして、細い枝の先端を1cmほど切ってみます。その断面の色を注意深く観察してください。

- 断面が鮮やかな緑色やみずみずしい黄緑色の場合:おめでとうございます。その枝にはまだ水分と生命力が通っており、生きています。復活の望みは十分にあります。

- 断面が茶色、ベージュ色、あるいはスカスカで乾燥している場合:残念ながら、その部分の組織は完全に枯死しています。

もし先端が枯れていても、諦めるのはまだ早いです。少しずつ根元に向かって枝を切り進んでいき、どこかで緑色の生きた断面が出てくれば、そこから再生させることが可能です。

幹や太い枝まで全てが茶色になっている場合は、残念ながら株全体が枯れてしまっていると判断せざるを得ません。

復活のサイン「不定芽」を見逃さない

たとえ葉が一枚もなくても、幹や枝が生きていれば、適切な管理を続けることで「不定芽(ふていが)」と呼ばれる新しい芽が、幹の途中など予期せぬ場所から出てくることがあります。

幹肌にポツリと現れる小さな緑色の膨らみは、まさに復活の狼煙(のろし)です。このサインを見つけたら、諦めずに優しく見守りましょう。

新芽は枝のどこから生えるのか

観葉スタイル・イメージ

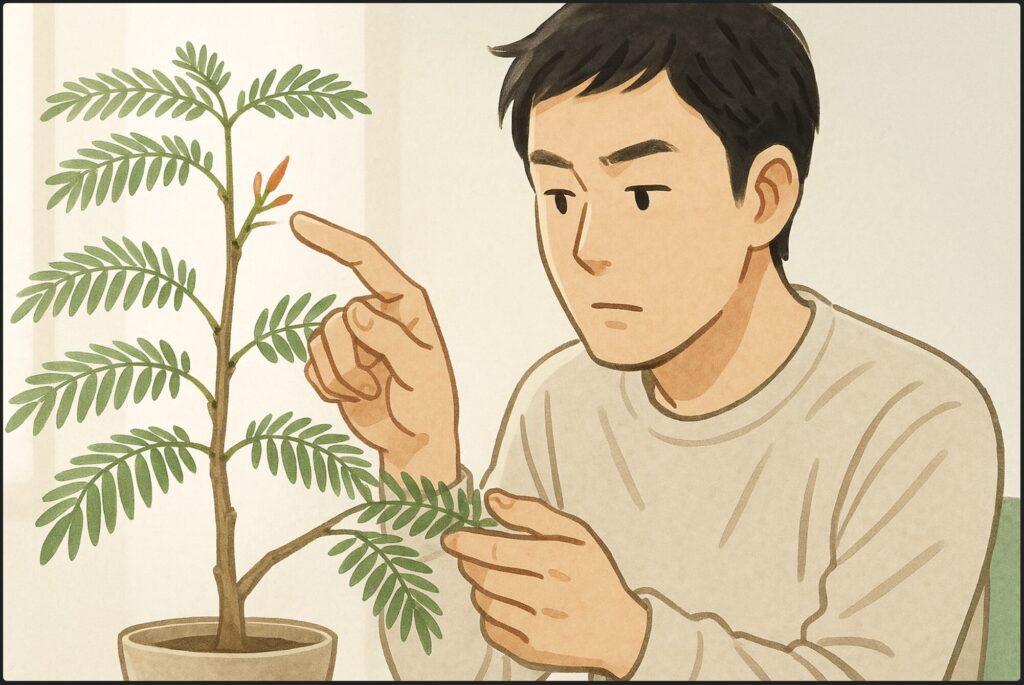

エバーフレッシュの美しい樹形を維持したり、元気に育てたりするためには、新芽がどこから出てくるのか、その仕組みを理解しておくことが非常に重要です。

この知識は、特に剪定を行う上で不可欠となります。新芽は、主に「成長点」と呼ばれる、植物の設計図が組み込まれた特別な場所から発生します。

成長点とは、枝の節々にある、少し膨らんだ部分のことです。葉が出ている付け根あたりをよく観察すると、小さな突起や膨らみが見つかるはずです。

ここが、新しい芽や枝が伸びていくための基点となります。

植物には通常、「頂芽優勢(ちょうがゆうせい)」という性質があります。これは、枝の最も先端にある成長点(頂芽)が優先的に成長し、その下にある成長点(側芽)の成長を抑制するという仕組みです。

これにより、植物はまず上方へ効率的に伸びて、光を確保しようとします。

しかし、剪定などでこの頂芽が切り取られると、抑制が解かれ、その下にある側芽が「自分の出番だ」とばかりに活発に動き出し、新しい枝葉を伸ばし始めます。

この植物の基本的な性質を理解していれば、剪定によって意図的に枝数を増やしてボリュームを出したり、不格好に伸びすぎた枝を切り詰めて樹形をコンパクトに整えたりすることが可能になるのです。

豆知識:失敗しない剪定の基本

剪定をする際は、この成長点の存在を常に意識することが成功の秘訣です。基本的には、残したい成長点(葉の付け根にある膨らみ)の5mm〜1cmほど上で切るのが理想です。

成長点を全て切り落としてしまうと、その枝からは新しい芽が出にくくなり、最悪の場合、枝がそこから枯れ込んでしまうこともあります。

どこを切れば良いか迷ったときは、まず「どこから芽を出させたいか」を決め、その直上できるように心がけてください。

エバーフレッシュの新芽が育たない時の復活法

観葉スタイル・イメージ

参考

- 手入れや植え替えに最適な時期

- エバーフレッシュに霧吹きは効果的?

- 丸坊主の状態からでも復活できる?

- エバーフレッシュを元気に茂らせるには?

- 基本的に放置で育つというのは本当?

手入れや植え替えに最適な時期

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの調子が悪いとき、根本的な解決策として植え替えや剪定は非常に有効です。しかし、これらの作業は植物にとって大きな外科手術のようなものであり、多大なエネルギーを消耗します。

そのため、回復力を最大限に引き出せる「時期」を選ぶことが、復活の成否を分ける最も重要な鍵となります。

植物が最も活発に活動する生育期の「5月~9月」が、あらゆる手入れのベストシーズンです。この時期は、気温が安定して高く、日照時間も長いため、植物の成長ホルモンが活発に働き、光合成も盛んに行われます。

たとえ植え替えで根が多少傷ついたり、剪定で枝葉を大きく切り戻されたりしても、旺盛な生命力ですぐに新しい根や芽を伸ばし、ダメージから素早く回復することができます。

注意点:過酷な時期は避ける

ただし、同じ生育期でも注意点があります。気象庁の定義では日最高気温が35℃以上の日を「猛暑日」としていますが、このような酷暑期は人間だけでなく植物にとっても過酷な環境です。

回復力が低下する可能性があるため、できれば梅雨明け前の過ごしやすい時期か、暑さが和らぐ9月頃に行うのが無難です。

逆に、気温が下がり生育が緩やかになる秋の終わりから冬(10月下旬~3月頃)にかけての時期は、手入れに最も不向きです。

植物が休眠期に入るこの時期に大きなダメージを与えると、回復する体力がなく、そのまま枯れてしまうリスクが非常に高まります。

植え替えが必要なサインと準備

前述の通り、根腐れや根詰まりは新芽が育たない致命的な原因です。以下のサインが見られたら、最適な時期を見計らって植え替えを計画しましょう。

- 頻度:2年以上同じ鉢で育てている。

- 見た目:鉢底の穴から根がはみ出している。土の表面が固くひび割れている。

- 水やり時:土への水の吸い込みが極端に悪い、またはすぐに鉢底から抜けてしまう。

植え替えの際は、現在の鉢より一回り(直径で3cm程度)大きな鉢と、新しい土を用意します。土は、市販されている「観葉植物用の土」など、水はけと保水性のバランスが良いものを選びましょう。

作業時には、固まった古い土と根を3分の1程度優しくほぐし、黒ずんで腐った根や古く硬い根を清潔なハサミで切り取ってから、新しい鉢に植え付けます。

エバーフレッシュに霧吹きは効果的?

観葉スタイル・イメージ

結論から言うと、エバーフレッシュにとって霧吹き(園芸用語で「葉水(はみず)」とも呼ばれます)は、単に効果的であるだけでなく、健康で美しい状態を維持するために欠かせない重要なお手入れの一つです。

熱帯雨林原産のエバーフレッシュは、空気中の湿度が高い環境を好みます。霧吹きには、その生育環境に近づけるための大きなメリットが主に2つあります。

1. 乾燥を防ぎ、理想的な湿度を保つ

特に冷暖房を使用する季節の室内は、人間が思う以上に空気が乾燥しています。

乾燥した環境では、エバーフレッシュは葉から水分がどんどん失われてしまい(蒸散)、葉先がチリチリに枯れたり、新芽の成長が止まったりする原因となります。

霧吹きで葉全体を定期的に湿らせてあげることで、葉の乾燥を直接防ぐと同時に、株の周辺の局所的な湿度を一時的に高めることができます。これにより、生き生きとした葉の状態を保つ効果が期待できます。

2. 害虫(特にハダニ)の予防

エバーフレッシュに付きやすい害虫の代表格である「ハダニ」は、非常に小さく発見が難しいですが、高温で乾燥した環境を何よりも好みます。

そのため、定期的な霧吹きで葉の表面、特にハダニが潜みやすい葉の裏側まで念入りに湿らせておくことは、ハダニが住み着きにくい環境を作ることになり、極めて有効な予防策となります。

霧吹きは基本的に毎日行っても問題ありません。特に、春から秋の生育期や、エアコンで空気が乾燥しがちな時期は、朝夕の涼しい時間帯にこまめに行ってあげるとエバーフレッシュが喜びますよ。

日中の高温時に行うと、葉の上の水滴がレンズの役割をして葉焼けを起こすことがあるので注意しましょう。

丸坊主の状態からでも復活できる?

観葉スタイル・イメージ

水切れや根腐れ、あるいは深刻な病害虫の被害で葉が全て落ちてしまい、枝先も枯れ込んで「丸坊主」に近い無残な姿になってしまっても、すぐに諦めて処分してしまうのは早計です。

前述の「枯れたかどうかの見分け方」で確認し、幹や太い枝の内部組織が生きていれば、大胆な「切り戻し剪定」によって、劇的な復活を遂げる可能性を秘めています。

復活に向けた手順は、焦らず慎重に行うことが大切です。

- 生死の境界線を見極める:清潔なハサミで、枯れていると思われる枝の先端から少しずつ切り進め、断面がみずみずしい緑色になる場所を正確に探し当てます。

- 躊躇なく剪定する:断面が茶色い枯れた枝は、病気の温床になる可能性もあるため、全て付け根から切り落とします。生きている緑色の部分も、将来の樹形をイメージしながら、節(成長点)の少し上を目安に思い切って切り戻します。

- 最重要!剪定後の管理:剪定後は、植物の回復に全力を注げるよう、最適な環境を整えます。レースカーテン越しの明るい場所に置き、風通しを良くします。

最も重要なのが水やりです。葉が全くない状態では、植物はほとんど水を蒸散しません。そのため、剪定前と同じ感覚で水を与えると、ほぼ確実に根腐れを起こします。土の表面が乾いてからさらに数日待つくらい、かなり乾燥気味に管理するのが成功の最大のコツです。

適切な管理を続ければ、生育期であれば早ければ数週間~1ヶ月ほどで、残した幹や枝の節々から、生命力あふれる新しい芽が吹き始めます。この方法で樹形を一度リセットし、より力強く再生させることも十分に可能です。

エバーフレッシュを元気に茂らせるには?

観葉スタイル・イメージ

エバーフレッシュの新芽を元気に育て、涼やかで美しい葉を豊かに茂らせるためには、何か特別な秘策があるわけではありません。

「光」「水」「風」「栄養」といった、植物が生きていく上で不可欠な基本的な要素の質を高め、そのバランスを整えることが最も確実で王道な方法です。

元気な株を育てるための、4つの重要なポイントを見ていきましょう。

日当たり

強い直射日光は、繊細な葉を傷つける「葉焼け」の原因になるため厳禁です。

理想的なのは、レースカーテン越しの、木漏れ日のような柔らかい光が長時間当たる場所です。光が不足すると、枝が間延び(徒長)してひょろひょろとした頼りない姿になってしまいます。

水やり

最も重要なのが水やりです。「土の表面が乾いたら、鉢底から水が勢いよく流れ出るまでたっぷりと与え、受け皿に溜まった水はすぐに捨てる」。この一連の流れが基本です。

常に土が湿っている状態は根腐れを招くため、「乾かす」と「潤す」のメリハリを意識することが、健康な根を育てる秘訣です。

風通し

空気がよどんだ場所は、病害虫が繁殖するための絶好の環境となってしまいます。

窓を開けて室内の空気を入れ替えたり、サーキュレーターで優しい風を送ったりして、そよそよと葉が軽く揺れる程度の空気の流れを常に作ってあげることが、病害虫の予防に繋がります。

栄養(肥料)

生育期である春から秋にかけては、成長をサポートするために肥料を与えます。

観葉植物の場合、葉の成長を促す「窒素(N)」、花や実つきを良くする「リン酸(P)」、根の成長を助ける「カリウム(K)」という三大要素の中でも、特に窒素を多く含むものが適しています。(参照:FAMIC「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則」)

ただし、弱っている株に肥料を与えると、逆に根を傷める「肥料焼け」を起こすことがあります。まずは置き場所や水やりといった基本的な環境を見直し、株が元気を取り戻してから与えるようにしてください。

基本的に放置で育つというのは本当?

観葉スタイル・イメージ

「エバーフレッシュは丈夫で育てやすいから、基本的に放置で育つ」という言葉を、園芸店やインターネットで見聞きしたことがあるかもしれません。

このフレーズは、ある側面では的を射ていますが、別の側面では大きな誤解を生む可能性を秘めています。

この言葉の本来の意図は、「毎日神経質に過剰な世話をしなくても、植物にとって最適な環境さえ整えてあげれば、あとは自らの力で健康に育っていく」ということでしょう。

例えば、心配のあまり毎日少しずつ水を与えたり、頻繁に置き場所を変えたりするような「過干渉」は、かえって植物のストレスになります。

それよりは、一度良い場所を決めたら、あとは植物のペースに合わせて静かに見守る(=放置する)方がうまくいく、という意味合いが強いのです。

しかし、これを「全く何もしなくても、目を離していても大丈夫」と解釈してしまうのは大きな間違いです。

エバーフレッシュも、他の全ての植物と同様に生き物です。成長するためには、最低限の観察と、必要なタイミングでの適切な水やりが不可欠です。

本当の「放置」がもたらす危険性

関心を払わず完全に放置してしまうと、水切れや根詰まり、病害虫の発生といった数々のトラブルの初期サインを完全に見逃してしまいます。

その結果、気づいたときには手遅れに近い状態まで症状が進行している、という最悪の事態を招きかねません。

結論として、本当の意味で上手に「放置」するとは、「適切な環境を整えた上で、過干渉にならず、しかし愛情のこもった観察は怠らないこと」と言えるでしょう。

日々の生活の中で、「今日は葉の開きが良いな」「土の色が白っぽくなってきたから、そろそろお水かな」といった、ちょっとした変化に気づいてあげることが、植物との良い関係を築き、健やかな成長を促すのです。

エバーフレッシュの新芽が育たない悩みを解決

この記事では、エバーフレッシュの新芽が育たないという悩みについて、その原因の特定方法から、具体的な復活手順、そして日頃の管理のコツまでを詳しく解説しました。

最後に、この記事で最もお伝えしたかった重要なポイントをリスト形式で振り返ってみましょう。

これらのポイントを日頃のお手入れに少し取り入れるだけで、あなたのエバーフレッシュはきっと応えてくれるはずです。

ぜひ、再び生き生きとした新芽が伸びていく喜びを、その目で見届けてあげてください。

チェックリスト

- エバーフレッシュの新芽が茶色いのは枯れているのではなく、産毛に守られた元気な成長の証

- 新芽が黒くなるのは根腐れ・水切れ・日照不足・病害虫といったトラブルのサイン

- 葉が落ちる原因は水不足が主だが、根腐れや環境変化、寒さも考えられる

- 枯れたかどうかの最終判断は、枝の断面が緑色か茶色かで確実に見分けられる

- 新芽は枝の節にある「成長点」から発生するため、剪定時はこれを残す意識が重要

- 植え替えや剪定などの大きな手入れは、回復力の高い生育期の5月から9月に行うのが鉄則

- 霧吹き(葉水)は乾燥を防ぎ、害虫(特にハダニ)を予防するために非常に効果的

- 幹や太い枝が生きていれば、葉が全て落ちた丸坊主の状態からでも復活は可能

- 元気な株を育てるには「光」「水」「風」「栄養」の基本的な要素のバランスが最も大切

- 「放置で育つ」とは過干渉にしないという意味であり、日々の観察を怠る「無関心」とは違う

- 水やりは「乾いたら、たっぷり」というメリハリが健康な根を育てる

- 受け皿に溜まった水は、根腐れの最大の原因になるのですぐに捨てる習慣をつける

- 置き場所は、強い直射日光を避けたレースカーテン越しの明るい窓辺がベスト

- エアコンの風が直接当たる場所は、極度の乾燥を招くため絶対に避ける

- 定期的な剪定は、風通しを良くし、病害虫を予防する上で最も効果的な対策の一つ