観葉スタイル・イメージ

観葉植物として人気の高いガジュマルは、乾燥や水分不足に敏感な一面も持っています。特に初心者の方にとっては、ガジュマルに水不足の症状が現れたとき、どのように対処すべきか判断に迷うことも多いのではないでしょうか。

葉が下を向く、葉が黄ばむ、あるいは葉が全て落ちたなど、見た目の変化はすべて水分管理と深く関係しています。

この記事では、ガジュマルの水切れのサインは?といった疑問に答えながら、ガジュマルの水不足に伴う具体的な症状や、適切な水やりのタイミングについて解説していきます。

ガジュマルの水やりは何日おきにしたらいい?というよくある質問にも触れながら、日々の観察ポイントや予防方法を紹介。

また、水不足と間違えやすい根腐れの見分け方や、根腐れの画像を用いたチェック方法、枯れた判断を誤らないためのコツ、そして「復活」の可能性についても丁寧に解説します。

下の葉だけが落ちる場合の対処法や、ガジュマルの葉水は一日何回くらいすればいいですか?といった管理のコツも含め、ガジュマルを元気に育てるための情報を幅広くまとめました。

水不足のサインを正しく理解し、ガジュマルを健やかに育てたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

ポイント

- ガジュマルの水不足による具体的な症状やサインがわかる

- 葉の変化や落葉の原因と水不足の関係を理解できる

- 適切な水やり頻度や葉水の方法を学べる

- 水不足と根腐れの違いや正しい対処法を判断できる

コンテンツ

ガジュマルの水不足の症状とは?

観葉スタイル・イメージ

- 水切れのサインは?

- 葉が下を向くのは水不足の可能性

- 葉が黄になる原因とは

- 葉が全て落ちた時に考えられる症状

- 下の葉だけ落ちるのは水不足の影響?

水切れのサインは?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルが水切れを起こしているかどうかは、見た目の変化からある程度判断できます。特に注目したいのは葉の状態や幹の張りです。

葉の見た目による水切れの判断

乾燥が続くと、ガジュマルはまず葉の張りがなくなり、徐々に垂れ下がったような印象になります。これは水分を失って細胞がしぼみ、葉がしっかりと立っていられなくなるためです。

さらに進行すると、葉がパリパリと乾いたような質感になり、触れると割れやすくなります。これはすでに植物の内部に十分な水分が行き渡っていない状態を意味します。

土の状態から確認する方法

また、土の状態を確認することも重要です。指を数センチほど差し込んでみて、まったく湿り気がなければ水切れの可能性が高いです。

一方で、水やりの頻度を増やしすぎると根腐れの原因にもなります。そのため、「乾いたらたっぷり与える」という基本を守ることが大切です。

つまり、水切れのサインを正しく見抜くことで、過不足のない水やりが可能になります。これを習慣化することで、ガジュマルを健康な状態で維持しやすくなるでしょう。

葉が下を向くのは水不足の可能性

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの葉が元気をなくして下向きになるとき、多くの場合それは水分不足のサインです。葉は本来、光を効率よく受け取るために上を向いて開いています。

葉が下向きになるメカニズム

しかし、水分が足りないと葉を支える力が失われ、重力に逆らえなくなって下を向いてしまうのです。

このような現象が起こるのは、ガジュマルが根から吸い上げる水分が蒸散によって失われる量に追いついていない状態で起こります。特に気温が高く乾燥しやすい季節や、室内のエアコンの風が直接当たっているような環境では、この症状が出やすくなります。

その他の原因との見分け方

ただし注意すべき点として、葉が下を向く原因が必ずしも水切れとは限らないことです。根詰まりや病害虫、光不足などでも似たような症状が出ることがあります。そのため、水を与えても改善しない場合は、他の原因も併せて確認する必要があります。

最終的には、葉の向きと土の湿り具合、置き場所の環境をセットで観察することが、正しい対処につながります。

葉が黄になる原因とは

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの葉が黄色く変色する現象には、いくつかの要因が考えられます。その中でも最もよくある原因のひとつが、水分管理のミスです。

水やりの失敗が引き起こす黄変

水を与えすぎた場合でも、逆に足りない場合でも、葉が黄変することがあります。これは根が正常に機能していないサインともいえるでしょう。

過湿による黄変は、根が常に水に浸かってしまうことで酸素不足となり、根腐れを引き起こしてしまうためです。

結果として、根から十分な水分や栄養を吸収できなくなり、葉にその影響が現れます。特に下の葉から黄変が始まる場合は、水の与えすぎを疑ってみると良いでしょう。

一方で、水切れによっても葉が黄色くなることがあります。こちらの場合は、葉がしおれてハリを失い、次第に黄色く変色していきます。土が極端に乾いているときは、まず水切れを疑ってください。

水分以外の要因もチェック

このように、葉が黄変する原因は一つではありません。

葉が黄変する主な原因と特徴

| 原因 | 特徴・状況 | 対処のポイント |

|---|---|---|

| 水の与えすぎ | 下葉から黄変、根腐れのリスクあり | 水やりを控え、鉢底の水抜けを確認 |

| 水切れ | 葉がしおれた後に黄変、土が極端に乾燥している | たっぷりと水を与え様子を見る |

| 日照・温度変化 | 急な環境変化で黄変 | 置き場所の安定と見直し |

| 肥料の与えすぎ | 全体が黄色っぽく変色 | 肥料の使用を一時中止し、様子を見る |

水分の過不足だけでなく、急激な環境変化、肥料の過剰、直射日光の影響なども考えられます。問題を正しく特定するためには、環境や管理方法を一つひとつ丁寧に見直すことが大切です。

葉が全て落ちた時に考えられる症状

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの葉がすべて落ちてしまった場合、単なる水不足だけでなく、複数の深刻な問題が同時に起きている可能性があります。葉が一枚ずつではなく一気に落ちた場合は、植物が「危機的状況」にあると考えた方が良いでしょう。

まず最初に確認すべきなのは、水やりの頻度と土の状態です。長期間水を与えていなかった、あるいは逆に頻繁に与えすぎていた場合、どちらでも根の機能が低下し、葉を支える栄養と水分が不足して葉が落ちる原因になります。

環境ストレスによる影響

次に、急な温度変化や置き場所の変更も影響します。例えば、暖かい室内から寒いベランダに移したり、風通しの悪い場所から直射日光の強い窓辺に急に移動させたりすると、環境ストレスが一気にかかり葉が落ちてしまうケースがあるのです。

こうした変化は植物にとって「異常」と判断されることが多く、生存のために葉を落としてエネルギーを節約しようとします。

根や病害虫の可能性

また、害虫や病気による影響も否定できません。根や茎にダメージがある場合、栄養供給が滞り、葉がすべて落ちることがあります。

このようなときは、根を優しく掘って確認するか、幹の断面を少し削ってみて内部が緑色を保っているかを確認する方法もあります。

いずれにせよ、葉がすべて落ちるのは植物からのSOSです。すぐに環境や管理方法を見直し、必要であれば植え替えや剪定、水やりの調整を検討しましょう。対応が早ければ、再び新しい葉を出してくれる可能性も十分にあります。

下の葉だけ落ちるのは水不足の影響?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの下の葉だけが落ちてしまう現象は、部分的な水不足が原因となっているケースが多く見られます。

ガジュマルは、ある程度の乾燥には耐えられる植物ですが、長期間水が足りていないと、まず下の葉から順にエネルギー供給を止める傾向があります。

自己防衛としての落葉

これは、植物が限られた水分を新芽や上部の葉など、生育に必要な部分に優先的に送ろうとする「自己防衛反応」の一つです。

ただし、下の葉が落ちる原因は水不足だけではありません。根詰まりによって水や栄養が十分に吸収できていない場合も、似たような症状が現れます。

鉢のサイズが植物に対して小さすぎると、根が行き場を失ってしまい、結果的に古い葉から落ちていくことになります。さらに、日照不足や風通しの悪さも葉の落下を助長する要因になるため、置き場所の確認も忘れてはいけません。

水不足が原因であるかを確認するには、まず土の乾燥具合をチェックしてみてください。表面だけでなく、2~3cmほど掘って中まで乾いていれば、水分が足りていないと判断できます。

その場合は、鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと水を与え、数日間様子を見てみましょう。

このように、下の葉が落ちる現象はガジュマルからのサインです。こまめな観察と環境の見直しが、トラブルの早期発見につながります。正しく対処すれば、ガジュマルは再び元気な姿を見せてくれるでしょう。

ガジュマルの水不足症状への対処法

観葉スタイル・イメージ

- ガジュマルの水やりは何日おき?

- ガジュマルの葉水は一日何回くらいすればいいですか?

- 水不足と根腐れは画像で違いを確認

- 枯れた判断を正しく行うポイント

- 水切れでも復活できる方法とは?

ガジュマルの水やりは何日おき?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの水やりは、季節や環境によって適切な頻度が異なりますが、基本的には「土の表面が乾いたら水を与える」というのが目安になります。

季節ごとの水やり頻度の目安

一般的な目安として、春から夏の成長期は3〜5日に1回、秋から冬の休眠期は7〜10日に1回程度が適しています。

季節別の水やり頻度目安

| 季節 | 水やり頻度の目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 春〜夏(成長期) | 3〜5日に1回 | 土の乾き具合を確認してから与える |

| 秋〜冬(休眠期) | 7〜10日に1回 | 過湿を避け、控えめに水やりする |

ただし、これはあくまでも一例であり、育てている環境や鉢の大きさ、風通しなどによっても変わるため、土の状態をしっかり確認することが大切です。

具体的には、指を土に1~2cmほど差し込んでみて、湿り気がなくなっていれば水やりのタイミングと判断できます。

乾燥しすぎると根がダメージを受けてしまいますが、逆に頻繁に水を与えすぎると根腐れの原因にもなるため、過湿には十分注意しましょう。

特に、受け皿に水が溜まったままになっていると鉢内が常に湿った状態になり、根に酸素が届かなくなってしまいます。

観察を重視した判断方法

このように、「何日おき」という固定した感覚ではなく、「土の乾き具合を見て判断する」という習慣が、ガジュマルを健康に育てるコツとなります。

慣れてくると、葉のハリや色合いからも水分状態を感じ取れるようになるため、日々の観察を欠かさないことが大切です。

ガジュマルの葉水は一日何回くらいすればいいですか?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルに葉水を行う回数は、基本的に「1日1回程度」が目安です。特に空気が乾燥しやすい季節や、暖房・冷房が効いた室内では、葉水を取り入れることで葉の乾燥を防ぎ、健やかな育成環境を整えることができます。

葉水の目的と効果

葉水とは、葉の表面に霧吹きなどで水をかけることで、湿度を補い、同時にホコリや汚れも洗い流す効果があります。

また、葉水には病害虫の予防という利点もあります。例えば、ハダニなどは乾燥した環境を好むため、葉水で湿度を保つことで発生を抑えることができます。

ただし、過剰に何度も葉水をすると、葉が常に濡れた状態となり、かえってカビや病気の原因になることがあるため注意が必要です。

効果的なタイミングと注意点

葉水を行うタイミングとしては、日中の気温が上がる時間帯が適しています。朝や昼前に行うことで、水が蒸発しやすくなり、夜まで葉が濡れたままになるのを防げます。

夜間の葉水は湿気がこもりやすく、かえって植物に悪影響を与える可能性があるため、控えるようにしましょう。

このように、1日1回の適切な葉水は、ガジュマルにとって快適な環境づくりの一環として有効です。葉の状態や室内の湿度を見ながら、必要に応じて頻度を調整してみてください。

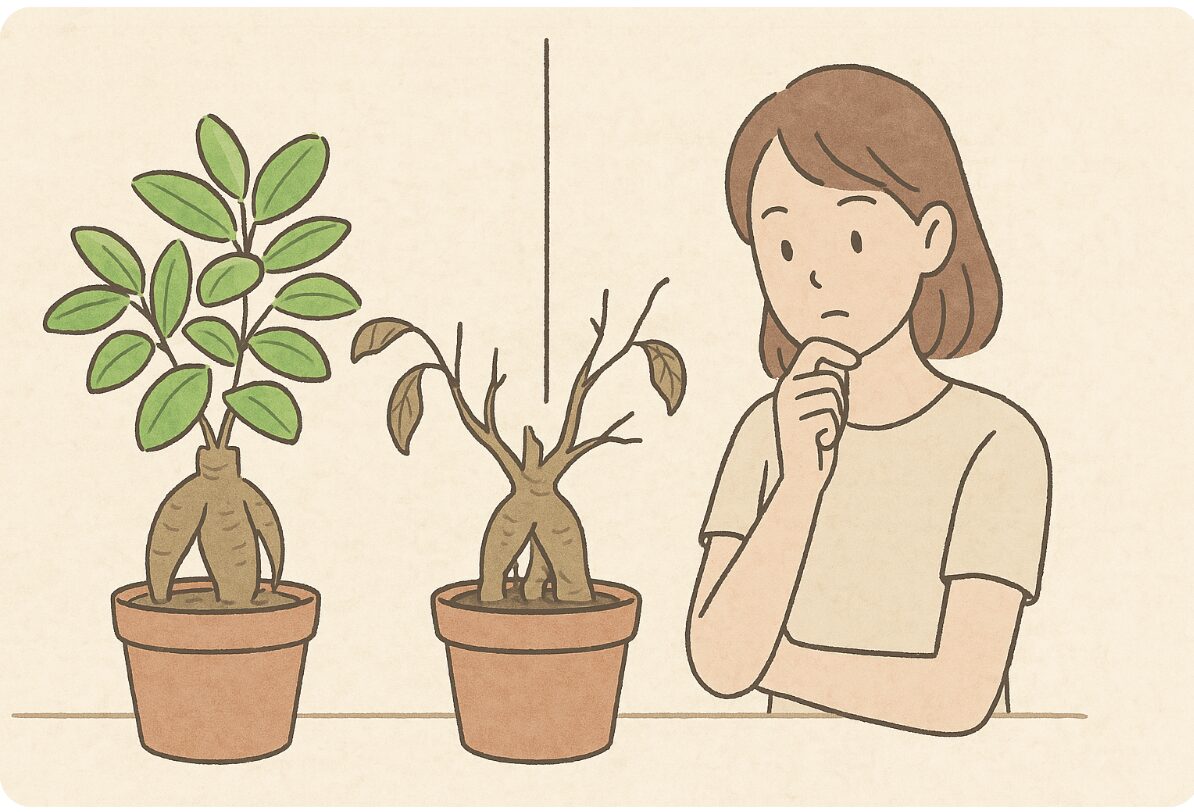

水不足と根腐れは画像で違いを確認

観葉スタイル・イメージ

水不足と根腐れはどちらもガジュマルの健康に関わる重要な症状ですが、その見た目や原因はまったく異なります。

水不足と根腐れの見た目の違い

| 項目 | 水不足の特徴 | 根腐れの特徴 |

|---|---|---|

| 葉の状態 | しおれ・下向き・乾燥でパリパリ | 黄変・黒ずみ・変色 |

| 茎・幹の状態 | 硬く締まりがある | 柔らかくブヨブヨ、腐敗の感触あり |

| 土の状態 | カラカラに乾燥、鉢が軽い | 常に湿っている、異臭がする |

| 根の状態 | 白く健康(※軽度なら) | 黒くどろどろ、変色 |

画像で比較すると一目でわかることが多いため、目視で確認することは非常に有効です。

水不足時の特徴

水不足の場合、ガジュマルの葉は全体的にしおれて下を向き、色もやや薄くなります。葉の縁が乾燥して縮むような状態になることもあり、触るとパリパリとした質感になることもあります。

また、土の表面はひび割れていたり、軽くなっていることが多く、鉢を持ち上げると明らかに軽く感じます。

根腐れの特徴と見分け方

一方で、根腐れが進行している場合は、葉が黒ずんだり黄ばんだりするほか、茎が柔らかくなる傾向があります。特に根元に近い部分がブヨブヨとした手触りになっていれば、それは根が腐っているサインです。

さらに、土からはカビ臭のような異臭がすることもあります。画像では、根の部分が黒く変色していたり、土が常に濡れている様子が見て取れるはずです。

こうした違いを見極めるには、まずガジュマル全体をよく観察することが大切です。葉の状態、茎の硬さ、土の湿り具合を総合的に判断し、可能であれば根の状態もチェックしてみましょう。

必要であればネットや園芸書の画像と比較して、自分の植物の症状がどちらに近いかを確認するのも有効です。

このように、水不足と根腐れは「真逆の原因」であるため、見た目の違いを理解することが正しい対処につながります。適切な判断ができれば、ガジュマルの回復を早めることにもつながるでしょう。

枯れた判断を正しく行うポイント

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルが「枯れてしまったかもしれない」と思ったとき、見た目だけで判断するのは早計です。正確に枯れているかどうかを見極めるには、いくつかの具体的なポイントを押さえる必要があります。

幹や枝の状態から見極める

まず注目したいのが幹の状態です。幹が柔らかく、押すとぶよぶよとした感触がある場合は、内部まで腐敗が進んでいる可能性が高く、再生は難しいかもしれません。

一方、幹が固く締まりがあり、色も健康的な茶色であれば、表面の葉が落ちていても根や幹に生きている部分が残っていることがあります。

次に確認すべきなのは、枝先の色やしなり具合です。枝を軽く折ってみて、内部が緑色で湿っていればまだ生きています。逆に、折った部分が乾いて茶色く、パキッと折れるようであれば、その枝は枯れてしまっている可能性があります。

根の健康チェック

さらに、根の状態も判断材料となります。鉢から植物を取り出し、根が黒くなってドロドロしていたら根腐れを起こしている恐れがあります。しかし、白っぽい健康な根が残っていれば、適切な処置をすれば回復の見込みもあります。

このように、葉が落ちたり変色したりしていても、幹や根に生きている部分があれば完全に枯れたとは言えません。

少しでも可能性がある場合は、水やりや環境の見直しを行い、数週間かけて様子を見ていくことが重要です。見た目の印象に惑わされず、複数のチェックポイントで判断することで、誤った処分を防ぐことができます。

水切れでも復活できる方法とは?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルが水切れによってしおれてしまっても、早期の対応によって復活できる可能性は十分にあります。大切なのは、症状を確認しながら段階的にケアを行うことです。

水やりと環境の調整

まず最初に行うべきは、鉢の中がどれほど乾燥しているかをチェックすることです。指で土を押してみてカラカラであれば、すぐにたっぷりと水を与えましょう。

ここでのポイントは、一度に少量ずつではなく、鉢底から水が流れ出るくらいしっかり水やりをすることです。そうすることで、根までしっかりと水分が届き、植物の再生を助けます。

次に、ガジュマルを置く場所にも注意が必要です。直射日光の当たらない明るい場所に移動し、温度変化の少ない環境で静かに様子を見守りましょう。強い光や高温下では、水分の蒸発が進み、さらにストレスを与えてしまうおそれがあります。

回復を促す日々のケア

また、葉水も回復の助けになります。乾燥が進んでいる葉に1日1回程度の霧吹きを行い、湿度を保つよう心がけてください。ただし、葉が黒ずんでいたり、傷んでいる場合には葉水を控え、根への給水を優先しましょう。

そしてもう一つ大切なのが、焦らず経過を見守ることです。すぐに効果が出なくても、2〜3週間ほどで新芽が出てくることがあります。

このタイミングで初めて回復の兆しと判断できます。途中で肥料を与えるのは逆効果になることもあるため、根の状態が安定するまでは控えた方が無難です。

このように、適切な水やりと環境管理を行えば、水切れによってしおれたガジュマルでも回復できることは珍しくありません。大切なのは、「枯れた」と決めつける前に、まずは回復のチャンスを与えることです。

ガジュマルの水不足の症状と正しい見極め方

この記事をまとめます

- 葉がしおれて下を向くのは水不足の典型的なサイン

- 葉が乾燥してパリパリになると重度の水切れ状態

- 土が指で触っても湿り気がないときは水分が足りていない

- 葉の黄変は水の与えすぎと不足どちらでも起こる

- 一気に葉が全て落ちるのは深刻なダメージの兆候

- 下の葉だけが落ちるときは部分的な水不足の可能性がある

- 幹がしっかりしていれば枯れたとは限らない

- 枝を折って中が緑ならまだ生きている証拠

- 水切れ後はたっぷり水を与えれば復活の可能性がある

- 水やりの頻度は土の乾き具合に応じて調整する

- 成長期と休眠期で水やりの間隔を変えることが大切

- 葉水は乾燥対策や病害虫予防に効果がある

- 葉水は1日1回を上限にし、夜間は避ける

- 根腐れとの違いは葉や茎の状態、異臭の有無で見分けられる

- 観察・確認・環境の見直しが水不足対処の基本となる