観葉スタイル・イメージ

ガジュマルを育てていると、「幹が白くなる」「白いカビがついている」「葉に白い斑点が出た」など、思わぬ変化に驚くことがあります。

特にガジュマルが白くなる・・・と不安ぬなっている方は、白い粉やふわふわしたもの、白い液やひび割れといった症状に不安を感じているのではないでしょうか。

また、白い根っこが鉢から出ていたり、植物全体が弱って見えることもあるかもしれません。

この記事では、ガジュマルが白くなる原因を丁寧に解説するとともに、白くなる現象が病気なのか自然な変化なのかを見極めるポイントを紹介します。

症状ごとの対処法や予防法、さらに必要に応じた植え替えのタイミングとコツまで、初めての方にもわかりやすくまとめました。

ガジュマルを健康に保つために、白くなるさまざまな症状を正しく理解し、適切な管理を行う参考にしてください。

ポイント

- ガジュマルの幹や葉が白くなる原因と正常・異常の見分け方

- 白いカビや粉、ふわふわした物体の正体と対処法

- 白くなる症状を防ぐための日常管理や予防法

- 症状が悪化したときの植え替えのタイミングと手順

コンテンツ

ガジュマルが白くなる原因と確認方法

観葉スタイル・イメージ

- 幹が白くなるのは異常?正常?

- 白いカビが発生する主な要因とは

- 葉や幹に白い斑点が出る場合

- 表面にふわふわした白い物体の正体

- 白い粉が付着するケースの見分け方

幹が白くなるのは異常?正常?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの幹が白く見える場合、それがすべて異常とは限りません。実は、ある程度の白っぽさは品種によっては自然な特徴でもあります。

品種による自然な白さ

特に「芋ガジュマル」と呼ばれるタイプは、根が太って幹のように変化した部分が白くなる傾向があります。これは水分や栄養を蓄えるために根が発達し、結果として表皮の色が薄くなるためです。

水に濡れると茶色っぽく見えることもあるため、乾いている状態で白く見えるのはそれほど珍しいことではありません。

異常の兆候となる白さ

一方で、幹の白さが以前より急に目立つようになったり、柔らかくブヨブヨしていたり、表面に粉状のものや綿のような物質が見られる場合は注意が必要です。

これはカビの発生や根腐れの兆候である可能性があるからです。特に室内で育てている場合、風通しが悪く湿度がこもりやすいため、過湿によって幹に異常が出ることがあります。

このように、幹が白くなっている理由が「品種の特性によるもの」か「環境によるトラブル」かを見極めることが重要です。幹が固くしっかりしており、植物全体も元気な様子であれば、特に心配する必要はありません。

ただし、幹が柔らかい、変な臭いがする、白い物質がこびりついて取れないなどの症状があれば、根や幹の状態を早急にチェックし、必要であれば植え替えや環境の見直しを検討しましょう。

白いカビが発生する主な要因とは

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの幹や根元に白いカビが発生する主な原因は、過剰な湿気と通気性の悪さにあります。

環境によるカビの原因

室内で育てている場合は特に注意が必要で、風の流れが少ない場所や、鉢の中が長時間湿った状態になっていると、カビが発生しやすくなります。特に梅雨の時期や冬場の加湿器使用中など、湿度が高くなりがちな季節には要注意です。

肥料と土の影響

また、肥料の与えすぎも見落とされがちな原因のひとつです。有機肥料を多く使用していると、土の中の有機物を分解する過程でカビが生えることがあります。これは植物にとって有害である場合もあり、根に負担がかかると根腐れに進行するリスクもあります。

土の種類にも影響があります。水はけの悪い土を使っていたり、長期間同じ土を使い続けていると、土中に湿気が溜まりやすくなり、カビの温床になります。さらに、鉢の受け皿に溜まった水をそのままにしておくことも、湿度を高める要因の一つです。

このように、カビの発生にはいくつかの要因が複合的に関わっています。

白いカビが発生しやすい主な条件

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 湿度の高さ | 室内の風通しが悪いと湿気がこもり、カビが発生しやすい |

| 水はけの悪さ | 排水性の悪い土や古い土を使っていると湿気が滞留する |

| 肥料の与えすぎ | 有機肥料の分解過程でカビが発生することがある |

| 鉢の受け皿の水残り | 長時間水が溜まっていると湿度が高まりやすくなる |

| 季節の影響 | 梅雨・冬の加湿器使用時は特に湿度が上がりやすい |

対策としては、排水性の良い土への植え替え、風通しの良い場所への移動、水やりの頻度を見直すことが有効です。

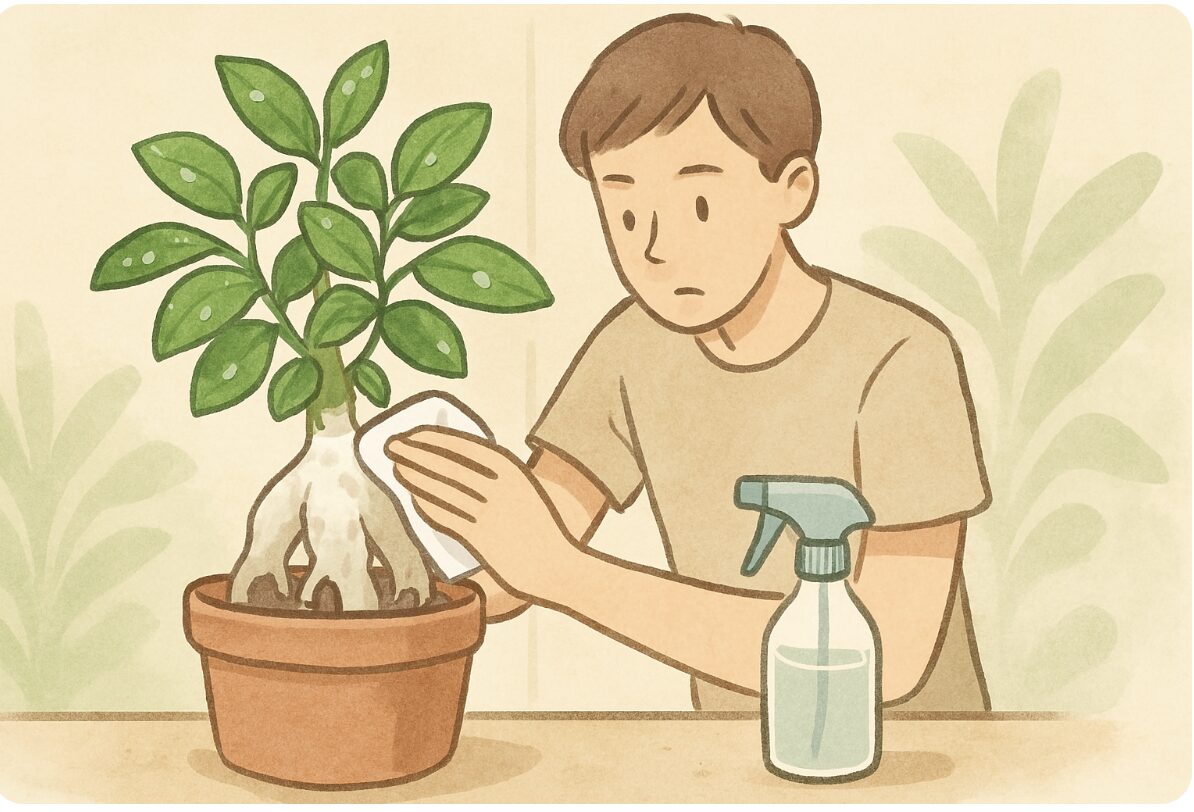

カビが発生した場合は、植物に優しいアルコールスプレーや酢水で拭き取り、しっかり乾燥させることが再発防止につながります。

葉や幹に白い斑点が出る場合

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの葉や幹に白い斑点が現れた場合は、複数の原因が考えられます。中でも代表的なのは「うどんこ病」や「害虫の付着による分泌物」、または「水道水中のミネラルの結晶化」です。

どの原因かを見分けるには、斑点の見た目や周囲の状態を丁寧に観察する必要があります。

うどんこ病による斑点

まず、葉全体に粉をまぶしたような状態で白い斑点が広がっている場合は、「うどんこ病」の可能性が高いです。

前述の通り、これはカビの一種で、風通しが悪く、乾燥気味の環境で繁殖しやすい特徴があります。対処を怠ると、光合成が妨げられて植物の生育に支障をきたすこともあるため、早めの対応が求められます。

一方で、白い斑点がポツポツと点在していて、触るとベタつくような感触がある場合は、害虫(特にカイガラムシやコナカイガラムシ)の仕業であることが多いです。

彼らの排泄物が糖分を含んでおり、そこからカビや菌が繁殖して斑点のように見えることがあります。放置すると害虫が増殖し、他の植物にも被害が及ぶおそれがあります。

害虫や水道水が原因のケース

また、特に異常がなく、白い斑点がざらざらと硬い質感の場合、水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムが乾燥によって結晶化した「ミネラル汚れ」である可能性もあります。

この場合は植物に大きな害はありませんが、見た目を気にする場合は、柔らかい布でやさしく拭き取ることで対処できます。

このように、白い斑点の原因は見た目の特徴によってある程度推測できます。症状の広がり具合や植物の他の部位の様子を総合的に判断し、適切な対処を行うことが大切です。

表面にふわふわした白い物体の正体

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの幹や根元、あるいは土の表面に「ふわふわした白い物体」が見られる場合、それが何なのかを正確に見極めることが重要です。

というのも、ふわふわした白い物体の正体にはいくつかの可能性があり、見た目が似ていても対処法が大きく異なるからです。

カビの可能性

もっともよく見られるのが「カビ」です。特に高湿度・通気性の悪い環境では、ガジュマルの表面や土に白い綿のようなカビが発生しやすくなります。

後述しますが、ふわっとした質感で、触れると粉のように舞うものは、白絹病やうどんこ病の兆候である可能性もあります。こうした病気は根元から広がり、植物の生命力を大きく損なうため、早めの除去と環境改善が欠かせません。

害虫の可能性

また、「コナカイガラムシ」などの害虫の可能性も考えられます。彼らは体表を白い綿のようなロウ物質で覆っており、それがふわふわと見える原因になります。

この場合、見た目は綿のようでも、中に小さな虫が潜んでいることがあります。葉や幹に密着していたり、触れるとベタついたりする場合は、害虫の存在を疑ったほうがよいでしょう。

このように、ふわふわした白い物体は一見すると無害そうに見えても、放置すれば植物全体に悪影響を及ぼすおそれがあります。最初に確認すべきは「どこに発生しているか」「どのような質感か」「植物の他の部位に異常があるか」の3点です。

それによりカビか害虫かを見極め、適切な処置を選ぶことができます。なお、症状が軽い段階であれば、柔らかい布やアルコールで拭き取る、風通しを良くするなどの簡単な対応で改善する場合もあります。

白い粉が付着するケースの見分け方

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルに白い粉のようなものが付着している場合、その原因はいくつかあり、誤った対処をするとかえって植物を弱らせてしまうことがあります。見分けるポイントは、粉の質感・場所・植物の様子などの複合的な観察です。

うどんこ病による粉状物

まず確認したいのは、粉の「質感」と「広がり方」です。

白い粉の見分けポイントと対処法

| 状態の特徴 | 原因の可能性 | 対処法 |

|---|---|---|

| 白い粉が均一に広がっている | うどんこ病 | 病葉の除去・薬剤の使用 |

| 粉がザラザラして落ちにくい | 水道水中のミネラル | 柔らかい布で拭き取る |

| 粉が葉の裏や茎に集まっている | 害虫の分泌物 | 害虫の除去、アルコールスプレーで清掃 |

| 粉がふわふわと飛ぶ | カビ(白絹病など) | 通気改善と環境調整、必要に応じて薬剤使用 |

粉が細かくて乾燥しており、葉や幹の表面に均一に広がっているようであれば、「うどんこ病」の可能性が高いです。

うどんこ病はカビの一種で、白い粉のような菌糸が植物の表面に繁殖する病気です。放置すると光合成が阻害され、生育不良や葉の脱落を引き起こすため、薬剤の散布や病葉の除去が必要になります。

ミネラル汚れと害虫の見分け

次に確認すべきは、白い粉が「部分的に固まっている」かどうかです。もしザラザラとしていて、水をかけても落ちにくい場合、それは水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分が乾燥して表面に残ったものかもしれません。

特に鉢の縁や幹の根元に目立つことがあり、これは植物には無害です。気になる場合は、湿らせた布で軽く拭き取るだけで問題ありません。

さらに、葉の裏や茎の分岐点に白い粉が集まっている場合、それは「害虫の分泌物」であることもあります。コナカイガラムシやアブラムシなどの吸汁性害虫が排泄した糖分を含む分泌物が乾燥し、粉のように見えることがあるのです。

前述の通り、このような場合は植物の表面がべたついている、または虫が目視できることが多く、発見した場合は速やかに取り除く必要があります。

このように、白い粉が付着する原因は複数あるため、焦らず冷静に観察することが重要です。植物の他の症状と照らし合わせながら見分けることで、誤った対処を避け、ガジュマルを健やかに保つことができます。

ガジュマルが白くなるときの対処と予防

観葉スタイル・イメージ

- 白い液が出たときに注意すべきこと

- 幹の白いひび割れは病気のサイン?

- 白い根っこが見えた場合の対応策

- 白くなる症状を防ぐ予防法まとめ

- 症状が進んだときの植え替えのコツ

白い液が出たときに注意すべきこと

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの幹や葉から白い液体がにじみ出ているのを見つけた場合、多くの人は「これは病気では?」と不安に感じるかもしれません。

正常な反応としての樹液

しかし、まず落ち着いて観察することが大切です。この白い液体の正体は「樹液」であることが多く、植物が傷ついたときに出る自然な反応の一つです。剪定したあとや、強く触れて幹に小さな傷ができた際に、白っぽい樹液が出ることがあります。

異常のサインとなる液体

ただし、いつまでも液が止まらなかったり、液体が変色していたり、周囲にカビや異臭が伴う場合は注意が必要です。そのような状態は、内部に細菌やカビが繁殖しているサインかもしれません。

また、液体がベタついている場合は、害虫の存在が関係している可能性もあります。特にカイガラムシやアブラムシなどが樹液を吸って植物を弱らせ、その排泄物によって周囲がベタつくことがあります。

このような症状が見られた場合は、まず液体が出ている箇所を丁寧に拭き取り、植物の全体状態を確認しましょう。あわせて、害虫やカビが発生していないかチェックすることも欠かせません。

念のため、風通しの良い場所に移動させ、水やりや肥料を控えめに調整することで、ガジュマルの自己回復力をサポートできます。

液体の発生が継続するようであれば、幹の内部に問題がある可能性もあるため、植え替えや専門家への相談も検討すると安心です。

幹の白いひび割れは病気のサイン?

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルの幹に白っぽいひび割れが見られたとき、それが病気なのか、それとも自然な成長過程なのかを判断することは、初心者にとって難しいかもしれません。

自然なひび割れの場合

実際のところ、幹に軽い割れ目が入ること自体は珍しくありません。成長に伴って樹皮が伸び、乾燥や温度変化の影響を受けることで、表面が割れることがあるからです。

特に室内育成で急激に乾燥した環境下では、皮膚のようにひび割れが発生するケースが見られます。

病気の兆候となるひび割れ

しかし、そのひび割れが白く変色していたり、内部が柔らかくなっていたり、割れ目から異臭やカビが見えるようであれば注意が必要です。

これは前述の通り、幹の内部で病原菌が繁殖し始めている兆候かもしれません。また、白いひび割れ部分に湿気がたまっていると、菌やカビが繁殖しやすくなり、そこからさらに症状が広がることもあります。

ひび割れを見つけたときは、まず周囲の環境を確認しましょう。直射日光に長時間当たっていないか、風通しが悪く湿気がこもっていないか、土が常に湿ったままになっていないかをチェックします。

そのうえで、ひび割れた部分が軽度であれば、乾燥させておくだけでも自然に修復されることがあります。

ただし、明らかに悪化している場合や内部が黒ずんでいるようであれば、消毒や剪定を行い、必要に応じて植え替えを検討するのがよいでしょう。

白い根っこが見えた場合の対応策

観葉スタイル・イメージ

根詰まりのサインとしての白い根

ガジュマルの鉢の表面や排水穴から白い根っこが見えてきた場合、多くは「根詰まり」が進行しているサインです。ガジュマルは成長が早く、特に元気な個体ほど根が活発に伸びていきます。

その結果、鉢の中のスペースが足りなくなり、根が外に出てしまうことがあります。白い根が露出するのは、その根が新しく伸びたものであり、健康状態が良好である証拠とも言えるでしょう。

ただし、長期間この状態を放置すると、根が酸素不足や水分過多に陥り、根腐れを起こすリスクが高まります。

また、鉢の中で水はけが悪くなってしまい、植物全体の元気がなくなる原因にもなります。このような状況では、適切なタイミングで植え替えを行うことが非常に重要です。

適切な植え替え方法

植え替えを行う際は、現在の鉢より一回り大きいサイズの鉢を用意し、排水性の良い観葉植物用の土を使いましょう。

鉢から取り出した根は、黒く変色していたり、腐敗している部分があれば取り除きます。また、根が絡まり過ぎている場合は軽くほぐしておくことで、植え替え後の定着がスムーズになります。

これを機に鉢の底に軽石などを入れておくと、通気性や排水性も向上し、今後の根腐れ防止につながります。

白い根が見えること自体はネガティブな現象ではありませんが、対応が遅れるとトラブルに発展する可能性があるため、早めの植え替えを心がけましょう。

白くなる症状を防ぐ予防法まとめ

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルが白くなる症状を未然に防ぐためには、日々の管理と環境づくりが非常に重要です。症状の多くは「湿度」「通気性」「日当たり」といった基本的な育成環境に起因しています。

言い換えれば適切な管理さえしていれば、前述の通り、白カビ・害虫・うどんこ病などのトラブルは大きく減らせるということです。

環境と風通しの改善

まず取り組みたいのは、置き場所の見直しです。ガジュマルはもともと亜熱帯性の植物で、風通しがよく明るい場所を好みます。室内で育てる場合は、窓辺のレース越しの光が当たる場所が理想的です。

風が全く動かない環境では湿気がこもりやすく、カビや害虫の温床になるため、サーキュレーターなどで空気を循環させると効果的です。

水やりと肥料管理のポイント

次に水やりの調整が欠かせません。特に秋から冬にかけては、気温が下がることでガジュマルの成長が鈍り、水分をあまり必要としなくなります。

それにも関わらず、成長期と同じ頻度で水を与えてしまうと、根が水を吸収しきれず過湿状態になります。

この状態が長引くと、幹や葉に白いカビが発生したり、根腐れの原因になります。土の表面が乾いてから2〜3日経ったタイミングでの水やりが目安です。

また、土と鉢の選び方も重要な要素です。排水性の高い観葉植物用の培養土を選び、鉢底には軽石などを敷くことで水はけをさらに良くすることができます。

受け皿に水が溜まった場合は必ず捨てましょう。水が溜まったままだと鉢内が常に湿った状態となり、白い粉やふわふわしたカビが出やすくなります。

加えて、肥料の管理にも注意が必要です。特に有機肥料はカビが発生しやすい傾向があるため、初心者には無機肥料がおすすめです。肥料は成長期(春~夏)に控えめに与える程度で十分です。

このように、ガジュマルが白くなるトラブルを予防するには、育てる環境・水やり・土と鉢の選定・肥料のバランスを総合的に整えることがカギとなります。

日頃から少しずつ意識を向けることで、健やかで見た目にも美しいガジュマルを維持することができるでしょう。

白くなるトラブルを防ぐ管理ポイント

| 管理項目 | 推奨される対策 |

|---|---|

| 置き場所 | 明るく風通しの良い場所(レース越しの日光) |

| 水やり | 土が乾いてから2〜3日後に控えめに |

| 土と鉢 | 排水性の高い土、鉢底に軽石を入れる |

| 肥料 | 無機肥料を控えめに、特に成長期以外は控える |

| 受け皿の管理 | 水を溜めっぱなしにせず、毎回捨てる |

| 空気の流れ | サーキュレーターなどで空気を循環させる |

症状が進んだときの植え替えのコツ

観葉スタイル・イメージ

ガジュマルに白いカビや粉、ふわふわしたものが広がってしまい、症状が進行してしまった場合は、植え替えが最も効果的な対処法となります。

ただし、やみくもに植え替えると植物にストレスを与えてしまい、かえって状態が悪化することもあるため、適切な手順とタイミングが重要です。

植え替えに適したタイミングと環境

まず確認すべきなのは、植え替えに適した時期です。ガジュマルの活動が活発な春〜初夏(気温が15℃以上)に行うのがベストです。

この時期であれば根が新しい環境にスムーズに適応し、回復も早まります。冬場の植え替えは避けた方が良く、どうしても必要な場合は室温管理を徹底する必要があります。

次に、使用する土と鉢の選定がポイントです。白くなる症状の多くは「排水性の悪さ」が原因なので、必ず観葉植物用の水はけの良い培養土を使用しましょう。

鉢は根の大きさに対して一回り大きいサイズを選び、底には軽石やネットを敷いて通気性と排水性を確保します。

具体的な植え替え手順

実際の植え替えでは、まず古い鉢からガジュマルを丁寧に取り出し、根の状態をチェックします。黒く変色していたり、ドロドロに腐っている部分があれば、ハサミで清潔に切り取ります。

カビや白い粉が見られる部分も、ブラシや布で拭き取るか、必要に応じてアルコールで消毒します。

新しい鉢に移す際は、土をギュウギュウに詰めすぎないよう注意が必要です。ある程度の空気を含ませることで、根が呼吸しやすくなり、病気の再発防止にもつながります。

植え替え直後の水やりは控えめにし、風通しの良い明るい場所で数日間様子を見守るとよいでしょう。

こうした丁寧なプロセスを踏むことで、症状が進行してしまったガジュマルでも再び元気を取り戻すことが可能です。

植え替えは単なる対処ではなく、環境を根本から見直す大切なリセット作業とも言えます。焦らず一つ一つの工程を丁寧に行うことが、回復への近道になります。

ガジュマルが白くなるときに知っておくべきポイント

この記事をまとめます

- 幹が白く見えるのは品種特有の性質である場合がある

- 幹が柔らかい場合や白い物質が付着している場合は異常の可能性がある

- 白いカビの発生は湿度や通気性の悪さが原因になりやすい

- 有機肥料の過剰使用は土壌にカビを招く要因となる

- うどんこ病は葉や幹に粉状の白い斑点を引き起こす

- 害虫の排泄物や分泌物が白い斑点として現れることもある

- 水道水のミネラル成分が乾いて白い結晶として残る場合がある

- 土や幹の表面のふわふわはカビまたは害虫の可能性が高い

- 白い粉の正体を見極めるには質感と付着場所が手がかりとなる

- 白い液は樹液であることが多いが、悪臭や変色があれば異常の疑いがある

- 幹の白いひび割れは乾燥や病気によって起こる場合がある

- 白い根が見えるのは根詰まりのサインであり、植え替えのタイミングである

- 予防には風通し、日当たり、水やり頻度の見直しが欠かせない

- 肥料は控えめに与え、有機よりも無機のほうが管理しやすい

- 症状が進行した場合は根をチェックして適切に植え替える必要がある